Visite pastorale du 27 octobre 1659, par l'évêque Roger de Harlay de Cési (1657-1669) dans la cathédrale de Lodève.

« Derrière l'autel, il y a une petite sacristie où les p[rê]b[t]res s'habillent où il n'y a point de table. Il y a un grand lutrin pour chanter, deux coffres dans l'un desquels tous les cierges, et dans l'autre les ornements suivants.

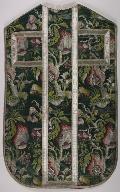

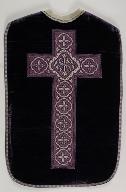

Une chasuble de velours noir avec estoles et deux dalmatiques, un devant d'autel de mesme,

autre chasuble noire,

un pluvial de camelot[1] noir

un voile de calice de velours noir

deux coussins noirs

deux bourses, l'une rouge et l'autre noire,

deux devants d'autel, l'un noir et l'autre rouge

un drap des morts

deux pavillons pour couvrir le tabernacle, l'un blanc et l'autre rouge, un autre petit pavillon pour le ciboire

une bonne aube avec son amit et cordon

deux nappes pour la communion […]

un dais de camelot de soye ondé rouge qui est dans ladite sacristie

Il y a un oeuvre qui vaut 4 à 5 cents livres de revenu que messieurs du chapitre prenent et moyenant que ils sont obligez de fournir tous les ornements nécessaires. Ledit revenu se prend à Saint-Privat et Salses. » […]

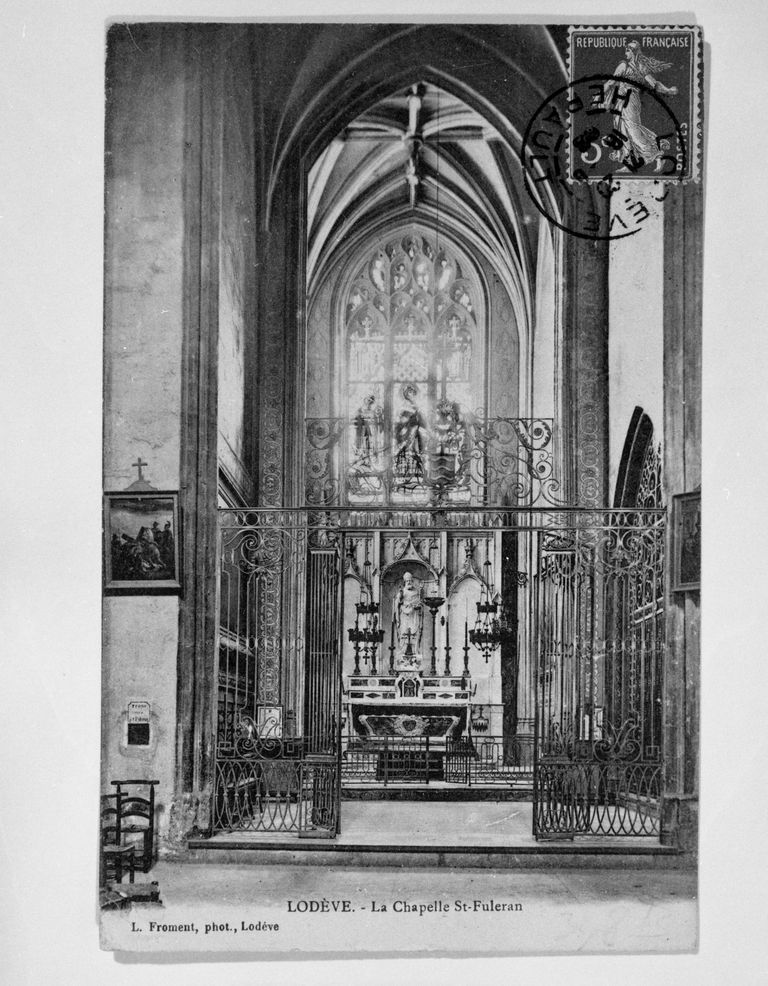

« Du costé de l'évangile est la chapelle de Saint-Fulcran, sur l'autel de laquelle nous avons trouvé une bonne pierre sacrée couverte de trois nappes, un devant d'autel de tafetas avec une frange de soye et passement or et argent, deux coussins de mesme » […]

« Un autre petit autel garny d'une pierre sacrée couverte de trois nappes, un devant d'autel de camelot blanc avec un ruban rouge, deux petits coussins de mesme » […]

« Du costé de l'épître est la chapelle de s[ain]t Michel, nommée à présent la chapelle des evesques, sur l'autel d'icelle il y a une pierre sacrée enchassée couverte de trois nappes, un devant d'autel de droguet[2] à carreaux... » […]

« Du mesme costé est la chapelle du S[ain]t Rosaire. Sur l'autel, il y a une pierre sacrée enchassée couverte de trois nappes, un devant d'autel de damas à fleurs usé par le milieu, […] »

« un devant d'autel de rezol[3]

autre devant d'autel de damas noir à fleurs donné par Mre Anthoine Fournir, chanoine en n[ot]re église, deux coussins de velours, quatre de rezol, deux grands et deux petits, un autre de damas vert, quatre pièces de tapisserie de Bergame[4], un tapis et un bassin qu'on met sur une table les premiers dimanches du moys pour recevoir les offrandes. Tous les susdits ornements sont gardez dans un garderobe de bois qui est dans ladite chapelle » […]

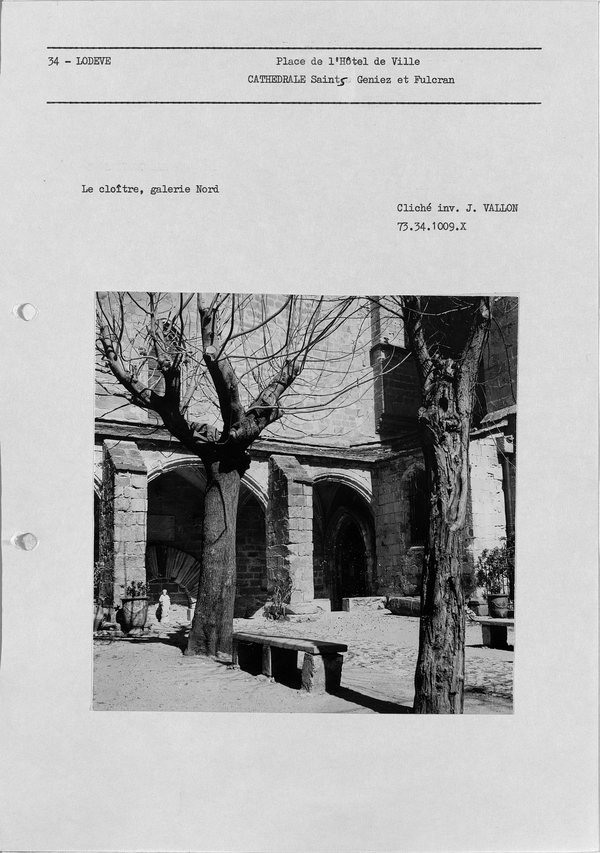

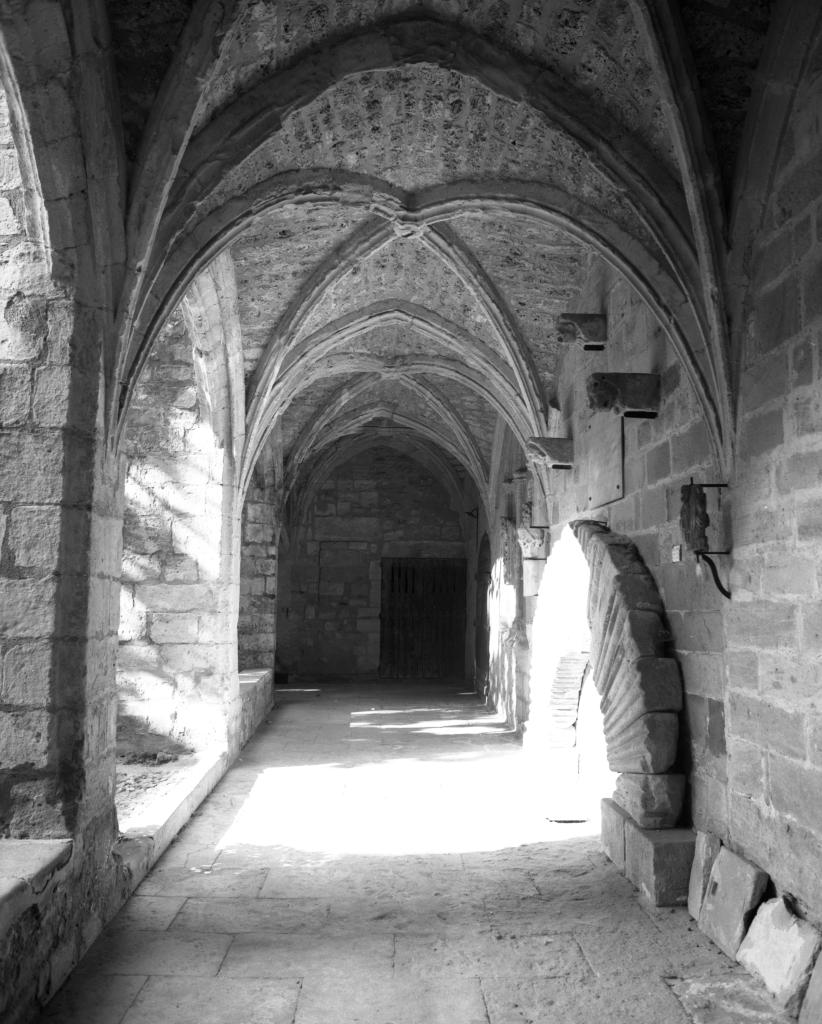

« Dans le cloistre

Sortant de l'église, on trouve en face la chapelle de s[ain]te Magdelaine fermée d'une balustrade de bois. Sur l'autel, il y a une bonne pierre sacrée de marbre couverte de trois nappes, un devant d'autel de cuir doré, un coussin de droguet à fond blanc... » […]

« la chapelle s[ain]t Etienne

Sur l'autel, il y a une pierre sacrée couverte de trois nappes, un devant d'autel de cuir doré, deux petits coussins de tapisserie » […]

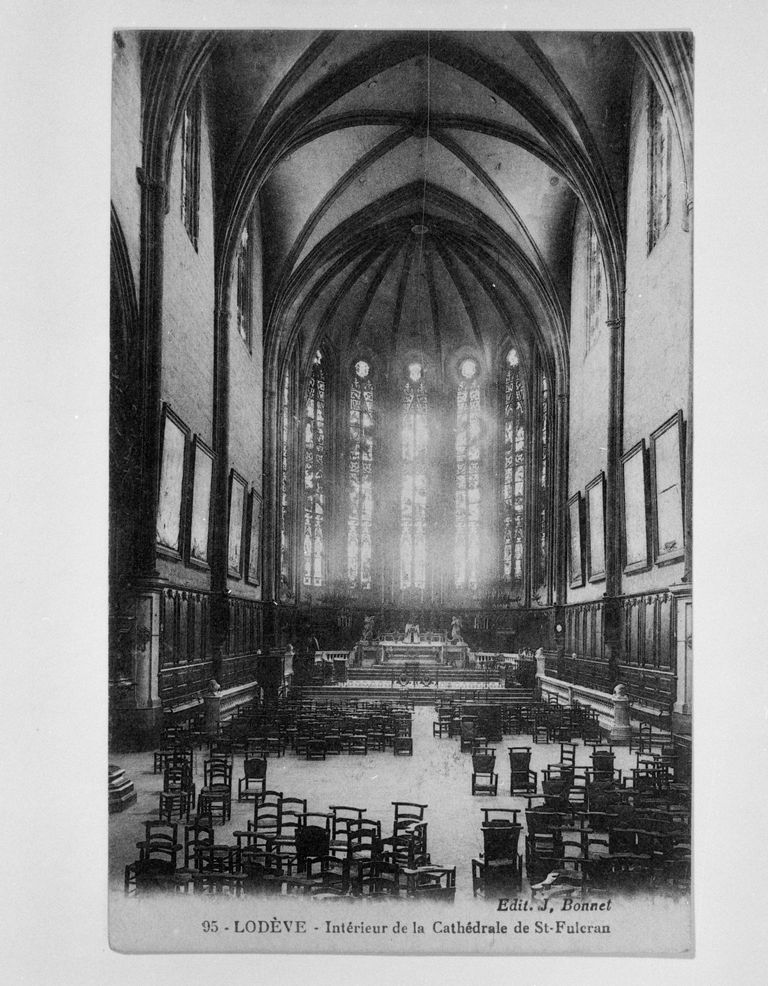

« Au choeur

sur l'autel il y a une belle pierre sacrée couverte de trois nappes fines couvertes d'un tapis de cadis violet doublé de toille bleue frangeonné de soye blanche, verte et rouge, un devant d'autel de tafetas rouge, ... » […]

« Dans la sacristie, qui est fort belle,

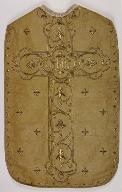

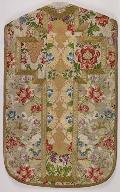

[…], une chapelle de brocate[5]l qui consiste en deux chapes, l'une de brocatel or et argent bordée d'un passement or et argent avec la chasuble, estole et manipule, et l'autre de tafetas rouge et blanc parsemé de fleurs de soye et fillet or et argent avec la chasuble de mesme; le tout bordé d'un galon d'or,

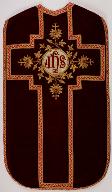

autre chasuble de brocatel d'or et d'argent à fleurs de soye noire avec les dalmatiques, estoles et manipules,

deux tuniques de tafetas blanc bordées de dentelle d'or,

deux mitres, l'une de toile d'or et d'argent violette bordée d'un galon d'or, l'autre de gros de Naple damassé bordée d'un galon d'argent, une perre de souliers et botines de damas blanc avec une croix de passement d'argent.

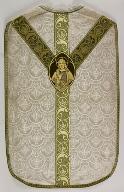

Autre chapelle blanche contenant sept chappes de damas blanc, chasuble, dalmatiques, estoles et manipules avec du passement d'or et d'argent, un devant d'autel garniement de chaire de mesme avec les armes de Monseigneur de Bousquet cy devant evesque de Lodève,

autre chasuble de damas blanc, estole et manipule, avec un passement d'or et d'argent où sont les armes du Sieur Joubert, chanoine en n[ot]re église.

Autre chapelle de damas rouge contenant six chappes, une chasuble, deux dalmatiques, estoles et manipules, un devant d'autel, un pavillon et un garniment de chaire avec un passement d'or faux où sont les armes de feu Mons[eigneur] de La Pause evesque de Lodève,

autre chapelle de damas violet contenant quatre chappes, une chasuble damassée, estole et manipule garnis de passement d'or et d'argent,

quatre autres chasubles vieilles, deux de velours et une de tafetas violet et vert à deux usages,

un devant d'autel et le garniment de chaire, de velours violet entouré de broderie d'or,

autre chasuble de satin violet avec des astres rouges en broderie d'or, avec les dalmatiques, le tout fort usé,

autre chapelle de damas vert contenant trois chappes, une chasuble, deux dalmatiques, estoles et manipules, et un devant d'autel de tafetas,

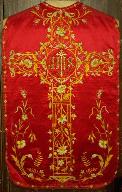

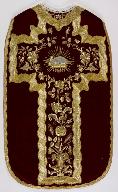

autre chapelle de velours rouge contenant trois chappes, une chasuble, deux dalmatiques, avec estoles et manipules, et un devant d'autel.

Pour le Commun

trois chappes de damasquin[6] blanc, chasuble, deux dalmatiques avec ses estoles et manipules, devant d'autel et pavillon,

trois chappes rouges demy usées, un devant d'autel et pavillon de tafetas rouge garny de ruban de soye,

une chasuble et dalmatique de camelot rouge avec les estoles, manipules,

autres chasubles pour le commun, deux de camelot blanc avec les estoles et manipules

deux de camelot rouge avec l'estole et le manipule,

deux de camelot vert

deux de camelot violet,

deux de camelot noir,

une vieille de tafetas noir, toutes garnies de leurs estoles et manipules

Les bources

deux rouges en broderie de soye d'or et d'argent

une de brocatel d'or et d'argent, avec une croix de passement,

une de damas rouge, avec une croix de passement d'or faux,

une de damas violet avec une croix de passement d'or et d'argent

Les communes

trois blanches,

trois rouges,

quatre noires toutes garnies de leurs corporaux

Voiles de calice

Deux blancs avec une croix de passement d'or et d'argent

un rouge avec une croix en broderie d'or et d'argent autour duquel il y a une dentelle d'or,

un de damas violet avec une croix de passement d'or et d'argent

deux autres entourez de dentelle d'argent

Les communs

cinq blancs

quatre rouges,

quatre noirs entourez de frange noire

deux verts

deux violets entourez de frange

Les grands voiles pour l'élévation du s[ain]t sacrement, un de tafetas blanc entouré de dentelle d'or,

un rouge avec de la mesme dentelle,

un de tafetas vert,

un de tafetas simple sans dentelle,

trois de crespe que nous avons donnez, blanc, rouge et violet, tous les autels sont garnis de trois nappes et d'un devant d'autel

Le Linge

trente aubes avec les amits dont il y en a six de Rouen et le reste de Reims,

quatorze cordons

six nappes d'autel oeuvrées, et huit de Rouen et de Reims,

deux longues nappes pour la communion,

douse serviettes de Reims,

six essuimains de Rouen »

Il y a alors 13 chanoines

« La requeste de notre promoteur à la parroisse

Nous avons ordonné de faire doubler le dedans du tabernacle de quelque étoffe de soye, de faire faire un petit pavillon pour couvrir le ciboire […], de faire faire […] une bannière sur laquelle l'on représentera d'un costé Nostre Dame et de l'autre saint André, de mettre des astres neuves à la chasuble de tripe de velours, de racommoder la chasuble de moire, de faire faire des bources de toutes les couleurs, des chasubles et devant d'autels et trois aubes, amits et cordons, de metre un tapis sur l'autel, d'avoir une estole neufve pour administrer les sacrements » […]

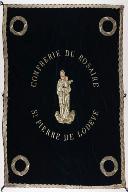

« Chapelle du saint Rosaire

Nous avons ordonné de mettre ladite chapelle en l'estat d'y pouvoir dire dans trois moys les messes portées par la fondation, de fournir et acheter les ornements nécessaires pour cet effet, de la blanchir et vitrer, de saisir la rente à la requeste du syndic de nostre chapitre pour être employée à faire faire le service... »

[1] Camelot, définition de l’Encyclopédie Diderot d’Alembert, 1777.

Etoffe non croisée qui se fabrique comme la toile ou comme l’étamine, sur un métier à deux marches. Il y en a de différentes longueurs et largeurs, et de toutes couleurs. On en distingue de plusieurs sortes, entre lesquels les uns sont tout poil de chèvre ; d’autres ont la trame poil, et la chaîne moitié poil et moitié soie ; de troisièmes qui sont tout laine ; et de quatrièmes où la chaîne est fil et la trame est laine. Tous ces camelots prennent différents noms selon la façon ; il y en a de teints en fil et de teints en pièce. On appelle teints en fil, ceux dont le fil, tant de chaîne que de trame, a été teint avant que d’être employé ; et teints en pièce sont qui vont à la teinture au sortir du métier. Il y en a de jaspés, de gaufrés, d’ondés, de rayés, etc…On en fait des habits, des meubles, des ornemens d’église, etc. Il s’en fabrique particulièrement en Flandre, en Artois, en Picardie ; on en tire aussi de Bruxelles, de Hollande et d’Angleterre, qui sont estimés. Il en vient du Levant. On en fait de soie, cramoisis, incarnats, violets, Etc mais ce sont des taffetas et des étoffes tabisées, qu’on fait passer pour des camelots.

Comme cette étoffe est d’un grand usage, le conseil a pris des précautions pour que la fabrication en fût bonne. Il a ordonné que les camelots de grain tout laine auroient la chaîne de 42 portées, et chaque portée ou bubot, de 20 fils, avec demi-aune demi-quart de largeur entre les lisières, et 36 aunes de longueur : que ceux à 2 fils de soie auraient 42 portées, et 26 ou 8 fils à chaque portée, avec même longueur et largeur que les précédens : que les camelots superfins auraient la chaîne de poil de chèvre filé, avec deux fils de soie ; 42 portées à 36 fils chacune, la trame double, de fil de turcoin, ou de poil de chèvre filé, avec même longueur et largeur que ci-dessus : enfin que les rayés et unis, tout laine, auraient 33 portées et 12 fils à chacune, sur demi-aune de largeur entre les lisières, et 21 aunes de longueur pour revenir à 21, voyez les règlements de 1699.

Les camelots ondés ont pris cette façon à la calendre, de même que les gaufrés à la gaufrerie.

Les camelots à eau ont reçu une eau d’apprêt, qui les a disposés à se lustrer sous la presse à chaud.

Il faut être fort attentif à ne point laisser prendre de mauvais plis au camelot, parce qu’on aurait beaucoup de peine à les lui ôter

[2] Droguet, définition de l’Encyclopédie Diderot d’Alembert, 1777.

(manufacture en soie). Le droguet se travaille à la petite tire, qui lui est proprement affectée ; c’est le dessin qui en détermine l’espèce. Selon le dessin, cette étoffe est brillantée, cannelée, lustrinée, satinée, réduite, non réduite, etc… mais on la distribue sous deux dénominations générales ; le droguet satiné, et le droguet brillanté. Dans l’un et l’autre, c’est le poil qui fait la figure. La chaîne en est ordinairement de 40 à 50 portées ; il en est de même du poil. La chaîne se distribue communément sur des ensubles ; elle a été ourdie à deux fois, une des parties ayant plus de longueur que l’autre. La partie la plus longue s’appelle le pivot. Cette chaîne n’est point passée dans les maillons du corps ; elle est sur quatre lisses, avec une armure en taffetas, de manière que le pivot est sur deux lisses, et l’autre partie de chaîne sur deux autres. De son côté, le poil n’est point passé dans les lisses mais seulement dans le corps, à l’exception des droguets satinés, où il se trouve sur cinq lisses ordinaires. Le droguet se travaille à deux marches : l’une pour le coup de plein, l’autre pour le coup de tire. Dans les droguets satinés, les cinq lisses sont tirées par le bouton.

Comme l’armure de la chaîne ou du fond est en taffetas, on comprend sans peine qu’une marche fait lever la chaîne, et l’autre le pivot. Le coup de plein passe sur la chaîne, et le coup de tire sur le pivot. Cette précaution est nécessaire, en ce que le coup de tire grossissant et augmentant la soie qui lève, par l’union qui s’en fait avec les fils que la marche fait lever, le tout levant ensemble il arrive que la soie de chaîne boit ou emboit davantage dans l’étoffe, et que s’il n’y avait point de pivot, mais que la chaîne fut toute sur une ensuble, la partie de soie qui lèverait avec la tire du poil, lèverait plus que celle qui lève seule, et empêcherait l’étoffe de serrer.

Avant l’intervention des pivots, ces ouvriers étaient obligés de changer le mouvement des quatre lisses de taffetas, à toutes les deux ou trois aunes d’étoffe fabriquée, faisant lever tour à tour les deux lisses dont la soie était plus tirante sur le coup de plein. Mais cette attention ne prévenait pas toute défectuosité ; la mauvaise façon augmentait même à mesure que la moitié de la chaîne était plus tendue que l’autre ; et si le changement de lisses y remédiait, ce n’était pas du moins avec le même avantage que le pivot y remédie.

Outre les droguets de soie dont nous venons de parler, il y en a d’or et d’argent ; ce sont des tissus courans dont la dorure est liée par la découpure ou par la corde. Dans ce genre d’étoffe, le dessin est communément petit, et l’armure la même qu’au ras de Sicile, parce qu’il ne se lève point de lisse au coup de dorure, de manière que quatre marches suffisent pour cette étoffe, deux pour le fond et deux pour l’accompagnage, qui doit être en taffetas ou gros de tours, généralement pour toute étoffe liée par la corde ou par la découpure.

Il se fabrique aussi des droguets d’or brochés ; ils sont montés et armés comme les précédents. Ils tiennent leur nom du dessin, et leur qualité de l’armure, et du travail.

[3] Rezol vient de l’occitan qui signifie réseau. Le livre de comptes des frères Bonis, marchands montalbanais du XIXe siècle, parle de « rezol de seda », rezol de soie, sans doute une étoffe simple aux croisures bien visibles.

[4] Bergame ; tapisserie fort commune et de faible prix, faite de laine et/ou de coton.

[5] Dans la brocatelle, le fond est tramé de fil et le coup de tire, de soie ; « c’est la trame qui fait le fond et la chaîne qui fait la figure ». (Encyclopédie)

[6] damasquin : encore un terme textile difficile à définir ; en dehors de la signification initiale de tissu provenant de Damas, damasquin qualifie des draps italiens, notamment de Lucques, au XVe siècle (MICHEL, 1852), mais dans les siècles suivants l’adjectif semble plutôt qualifier des tapisseries plutôt communes (GAY, 1887)

Photographe prestation Fish Eye dans le cadre de l'étude du patrimoine industriel du département de l'Hérault de 2011 à 2013