Les sources thermales de Luchon sont connues dès la période gallo-romaine ; en effet, aux "thermes onésiens" évoqués par Strabon vers 19 avant notre ère, semblent correspondre différents vestiges (autels votifs, bassins, canalisations et réservoirs, objets cosmétiques...) mis au jour notamment au cours des réaménagements successifs du site entre les milieux des 18e et 19e siècles.

Pendant le Moyen-Âge et le début de l'époque moderne les sources ne font pas l'objet d'aménagements importants et restent d'usage très local car Luchon est alors mal desservie. Lors de son passage en 1667, M. de Froidour, inspecteur des forêts qui parcourt la chaîne des Pyrénées, note la présence d'une fontaine d'eau chaude où l'on se baigne qu’il juge remarquable. "Je tiens ce bains excellent et aussi souverain que pas un de tous ceux dont vous avez pu ouïr parler, mais la misère du lieu de Bagnières, où il est peu de commodités qu’on y trouve et la rusticité du peuple de ce lieu font qu’il est peu fréquenté" constate-t-il. Il décrit une grange avec des chambrettes, "véritables trous" où les malades viennent suer après leur bain.

Au milieu du 18e, les bains n'ont guère évolué et consistent en une unique piscine, difficile d'accès, complétés par neuf auges en bois pouvant accueillir chacune deux personnes tête bêche. Cet aménagement est dû à Jacques Barrau, fermier des bains à partir de 1754, qui fait également construire un toit.

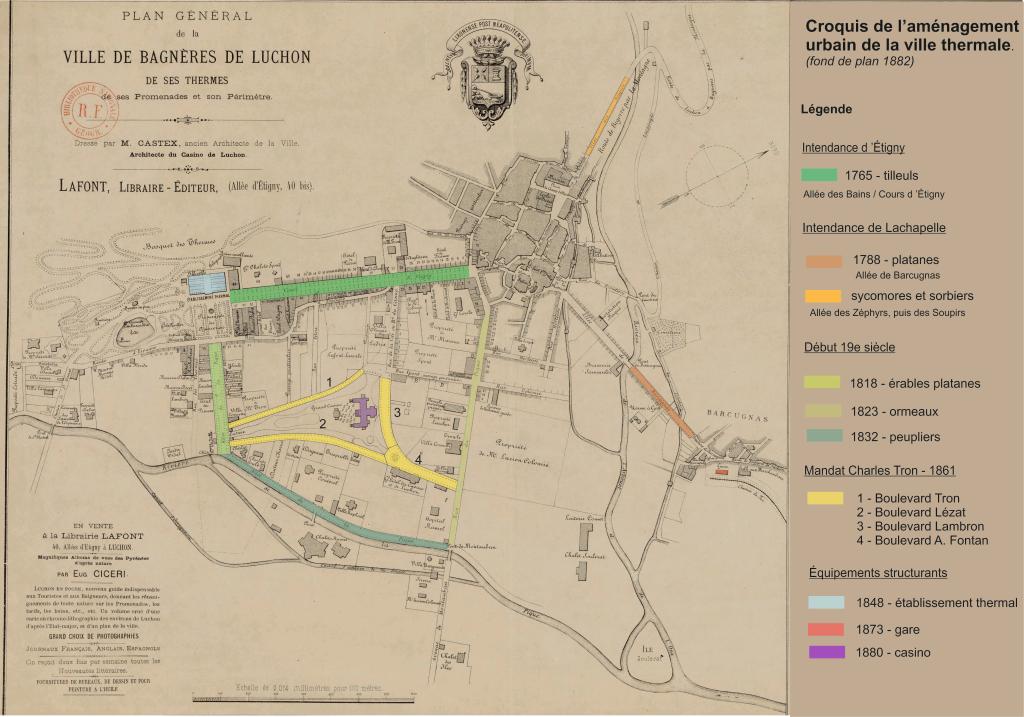

Une station structurée par ses allées

L'acte de naissance de la station thermale proprement dit est la construction de routes desservant la ville dans les années 1760 : le baron d'Étigny, intendant d'Auch ouvre ainsi une liaison entre Montréjeau et Luchon, puis entre Bagnères-de-Bigorre et Luchon. Pour relier le bourg à ses sources, il fait tracer une longue allées plantée d'une double rangée de tilleuls entre les deux qui s'est avérée la colonne vertébrale de la nouvelle station, lancée à la même époque par la venue de personnalités importantes comme Le prince de Lambesc ou le maréchal-duc de Richelieu ou l en 1763, ce dernier revenant en 1766 accompagné de la comtesse de Brionne.

Le nouvel intendant, Charles Fournier de Lachapelle aménage en allées l'arrivée des deux routes à Luchon : celle en direction de Bagnères prend le nom d'allée des Zéphyrs (puis des Soupirs) et est plantée de sycomores et sorbiers tandis que celle vers Montréjeau, l'allée de Barcugnas est plantée de platanes. Une troisième allée plantée de saules pleureurs longeait les bords de l’One.

Les préfets poursuivent l’œuvre des intendants par trois nouvelles allées dans le quartier thermal et le long de la rive de la Pique décidées par deux arrêtés préfectoraux 24 mars 1809 et 14 février 1810. Elles sont plantées d’ormeaux à larges feuilles (allée de la Pique, 1823, renommé allée des Bains en 1832), d’érables, de platanes (allée du Piqué, 1808-1810, devenu boulevard Alexandre Dumas) et de peupliers (allée des Veuves, 1832, désormais boulevard Henri de Gorsse). Ces allées étaient donc individualisées par leurs plantations et comportaient deux rangées d’arbres ainsi que des rus d’eaux fraîches et vives accompagnant le promeneur. Le maire Étienne Sengez les fait interdire aux charrettes : ce son bien des allées de plaisance. La première allée des Bains, tracée en 1759, a été renommée en 1832 du nom de l'intendant d'Étigny qui l'avait fait tracer. Luchon a été essentiellement dessinée par son réseau d’allées mais présente l'originalité d'avoir été l’objet d’une proposition de véritable « cité-jardin » avant l'heure par le docteur Amédée Fontan en 1838, qui prévoyait un immense parc où seraient disséminés salle de jeux et de réunion, cabinet littéraire, allées et une pièce d’eau qui ne donnera pas lieu à réalisation.

Du bourg thermal à la "Reine des Pyrénées"

Un établissement de bains est reconstruit successivement à l'extrémité de l'allée, au point d'émergence de la source : bains Lachapelle (fin 18e, inachevés), thermes de la Reine (1805), puis thermes Chambert (1848), complétés par le parc des Quinconces et un parc thermal. Il est dans la première moitié du 19e siècle concurrencé par des bains privés (Richard, Lassalle, Ferras, Soulérat) finalement rachetés par la Ville.

Campardon écrit en 1763 que la ville est "petite, pauvre" et que" la plupart des maisons y sont bâties en pierre et couvertes de chaume" (op.citée p.522). Cinquante ans plus tard le médecin Soulérat décrit en 1817 "des maisons bâties dans le goût moderne, meublées avec élégances [qui] offrent des logements agréables et commodes aux étrangers" (op. citée p. 4). La station s'est fortement développée dans la seconde moitié du 19e siècle pour accueillir les curistes de plus en plus nombreux. Elle gagne alors son appellation de "reine des Pyrénées" qui est due à l'écrivain Pierre Nicolle dans son ouvrage Course dans les Pyrénées, la montagne et les eaux paru en 1854.

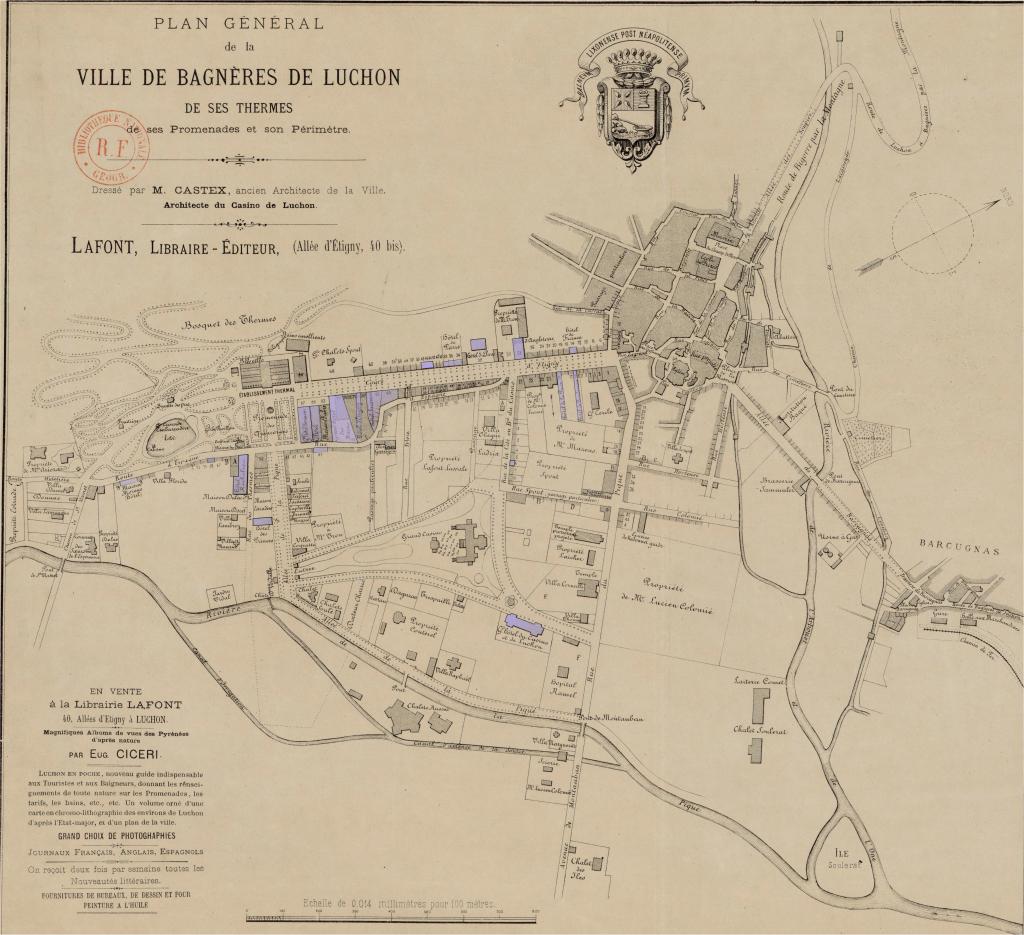

La comparaison entre le plan cadastral de 1837 (section B, feuilles 2 et 3) et le plan publié par Lambron en 1860 montre la densification du quartier thermal. En 1837, l'allée d'Etigny n'est pas encore construite de façon continue et s'est densifiée en 1860. Dans le quadrilatère de la Lane, aménagé dans les années 1810 par les allées, il n'y a qu'une petite construction en 1837, alors qu'en 1860, les côtés de ses allées sont progressivement construits et quelques villas et un casino ont pris place dans l'emprise du quadrilatère. Au milieu du 19e siècle, seuls les abords immédiats de l'allée d'Etigny et des Quinconces étaient donc occupés, complétés par quelques villas bordant l'allée du Piqué (actuellement avenue Alexandre Dumas) et la rive gauche de la Pique. La rue Spont a été lotie à partir de 1859, prolongée ensuite par le percement de la rue Colonic.

Deux équipements importants ont permis et structuré ce développement : la gare (1873) et le casino et son parc (1880) qui prennent place dans le quadrilatère défini par les allées percées pendant le premier tiers du 19e siècle. La station s'est étendue au sud-est du bourg et a occupé progressivement l'espace situé entre l'allée d'Etigny et la rivière de la Pique.. Autour du casino, en prévision de sa construction, trois avenues aménagées en triangle dans les années 1860 ont loti ce quartier qui était alors encore une terre agricole. Au sud du parc thermal, le quartier entre la route d'Espagne et le pont de Saint-Mamet a été également urbanisé au cours du troisième quart du 19e siècle. La rue Sylvie a été percée en 1881, pour relier, via un passage couvert, l'allée d'Etigny au parc du casino et a connu alors un grand succès commercial, abritant le bureau des postes et télégraphes, des médecins, des photographes et des boutiques de luxe.

La densification de la station thermale peut être suivie de près grâce à des plans réguliers qui indiquent les noms et adresses des propriétaires des maisons et hôtels mis en location pendant la saison des eaux. Il y a celui publié par Lambron en 1860 puis en 1873 où l'on voit l'emprise du casino et de son parc , un autre en 1874, puis en 1882 et 1898 et un plan général en 1908.

La part des curistes, majoritaire jusqu'aux années 1860, a ensuite décru parmi les personnes venus en villégiature à Luchon et le phénomène a été amplifié par l'arrivée du train (Hagimont, op. citée p. 156-159). Le dépouillement des arrivées pour la saison thermale de 1881 (Cazes, op. citée, p. 35) montre que les étrangers représentent alors le tiers de la clientèle, dont 70% sont des Anglais.

La diversification du 20e siècle

Le début du 20e siècle voit l'apogée de la station thermale (construction du Pyrénées-Palace en 1913 à proximité du casino) et la naissance de la station de sport d'hiver avec l'inauguration du chemin de fer à crémaillère de Superbagnères en 1912 dont la gare a occupé l'emplacement sur l'allée d'Etigny de l'hôtel du Parc, détruit par un incendie en 1910. L'éclairage électrique de la station avait été mis en place dans les années 1900. En 1908, c'est un golf qui est inauguré dans le quartier inondable de la Pique ; il est promu sur une affiche datée de 1911 en contrepoint des sports d'hiver (AD 31 26 FI 31 2383). Il est suivi quelques années plus tard par l'aménagement de courts de tennis. Ces deux activités sont relancées en 1931 par la Société du Golf et du Tennis de Luchon, complétées par un minigolf. Des courses de chevaux sur l''hippodrome de Moustajon, au moins depuis 1879, et des spectacle de taureaux dans l'arène de Luchon (entre 1898 et 1907) venaient aussi élargir la gamme des loisirs proposés par la station.

Dans le classement de 1913, Luchon a été reconnue comme "station climatique" en même temps que comme "station hydrominérale". Les chiffres de la taxe séjour sont bien connus pour la décennie 1923-1933 (ils sont publiés dans les Annales des établissements thermaux, cercles, casinos, eaux minérales et dans l'Avenir de Luchon en 1927, voir le détail en annexes du dossier de présentation de l'inventaire du patrimoine thermal dans les Pyrénées). Il se caractérisent par une croissance jusqu'en 1930, une forte baisse en 1931 et 1932 mais une reprise vigoureuse dès 1933 qui dépasse le niveau de 1930. En terme de classement parmi l'ensemble des stations hydrominérales et climatiques, elle oscille entre la 3e et la 5e place, en fonction de la prise en compte ou non de Biarritz et de Hyères, mais est toujours distancée par Evian et Aix-les-Bains. C'est donc la première des stations pyrénéennes pour cette période d'une dizaine d'année, à l'exception de 1932 où elle est distance de peu par Cauterets.

Année Produits de la taxe Rang parmi les stations hydrominérales et climatiques

1923 117 648 5e

1924 122 632 5e

1925 118 418 3e

1926 138 411 5e

1927 141 451 5e

1929 167 888 3e

1930 171 689 3e

1931 131 210 3e

1932 112 806 4e

1933 174 000

Le casino fait l'objet d'une transformation en façade en 1929 et son escalier monumental est remonté à la mairie. Les thermes Chambert ont été également nettement agrandis au 20e siècle, successivement par le Bâtiment du Prince Impérial puis par le Vaporarium, bâtiments qui ont connu plusieurs versions, les dernières datant de 1953 et 1969.