2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Dossier non géolocalisé

On ne connaît pas l'état des verrières de l'abbaye de Fontfroide lorsque Gustave Fayet en fit l'acquisition. Michel Hérold (Hérold, op. cit. p. 107) confirme d'ailleurs qu'on ne dispose d'aucune information sur leur état avant le 2e quart du 19e siècle. En 1843, alors que Fontfroide, vendue par l'Etat est propriété de Charles Bourlet de Saint-Aubin, Viollet-le-Duc signale dans un rapport, daté du 19 janvier, que l'église est dans un relatif bon état même si, à cette date, la plupart des baies sont dépourvues de clôtures vitrées ; certaines baies de l’abbatiale et de la salle capitulaire ont cependant été dotées de châssis de fer vitrés, posés aux frais du propriétaire.

Viollet-le-Duc suggère la mise en place de clôtures dans les baies encore ouvertes à tous vents. (MAPA, Dossier Correspondance et travaux 81/11/206). La vue de l’église gravée pour être publiée en 1833 dans les Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Languedoc (Taylor (Charles), Nodier (Justin), Cailleux (Alphonse de), Paris, Firmin-Didot, 1833-1837), montre le remplage de la baie d’axe (baie 200) en grande partie arraché et doté de losanges très lacunaires. La situation du vitrage semble cependant petit à petit s’améliorer un peu. Le devis rédigé le 17 juillet 1843 sur la demande de la Commission des Monuments historiques par Viollet-le-Duc, en vue de la conservation du cloître et de l’église, prévoit des ferrures pour 13 fenêtres soit 66 m2. Ce devis est suivi d’effets : après rapport favorable de la Commission le 3 avril 1844, un crédit de 16 873 francs à répartir sur 3 exercices 1844, 1845, 1846 et accordé et des travaux de vitrerie réalisés en 1846 (MAPA, Dossier Correspondance et travaux 81/11/206).

En 1858, Fontfroide change de propriétaire, vendue aux Bernardins de l’Immaculée Conception. Le vitrage de l’église et des bâtiments est toujours mentionné en mauvais état. Il est cependant amélioré par la pose de vitreries ornementales, dont certaines ferment encore les baies de la sacristie et d’autres sont conservées dans l’atelier de Richard Burgsthal à Fontfroide. C'est dans les années 1862 et 1863 que furent progressivement fermées les ouvertures de l'abbatiale à l'initiative du père Antoine, cellérier de l'abbaye (Petit, Jean-Marie, Occulus n° 2, p. et suiv.) ; Deux compositions figurées du 19e siècle, un saint Michel monumental et une autre image de saint Michel de plus petite échelle, toutes deux déposées également dans l’atelier de Burgsthal, prouvent que certaines baies avaient reçu un décor peint au temps de la présence cistercienne (1858-1901). Il subsiste d'ailleurs encore quelques fragments de ces vitraux dans la salle dite "du trésor".

Le 23 janvier 1908, l'achat par Gustave Fayet et son épouse sauve l'abbaye d'un démantèlement certain. Les nouveaux propriétaires engagent d’importants travaux de sauvetage et de remise en valeur, en particulier pour retrouver les volumes d’origine. Deux ans plus tard, alors que l'église abbatiale est désormais protégée au titre des monuments historiques, l’architecte Henri Nodet est chargé d’un rapport sur les travaux à entreprendre qu'il rédige le 7 décembre. Certains points de son rapport concernent les baies : la rose du bras nord du transept qui avait été murée, sera ré ouverte ; la rose sud, refaite en plâtre sur le modèle de la précédente, sera restaurée. Les baies des chapelles latérales sud de la nef sont également rétablies, pour certaines d’entre elles, « en copiant les clairevoies de l’ancienne cathédrale Saint-Just de Narbonne qui a été le type choisi par le constructeur quand on a ajouté ces chapelles dans la 2e moitié du 14e siècle ».

Lorsqu’en 1909 se discute l’extension de la protection Monuments historiques, qui concernait depuis 1862 le cloître seulement, Gustave Fayet a commencé à déposer à Fontfroide des collections. Il donne son accord au classement de l’abbatiale et des parties les plus importantes de l’abbaye à condition qu’il puisse disposer sans contrainte des objets d’art et des vitraux « que j’ai déjà mis dans les bâtiments en question et que je pourrai y mettre à l’avenir » (AD 11, 4T232) : les quatre panneaux d’antiquaires adaptées aux baies ouest du dortoir des convers pourraient témoigner de ce premier décor, issu d’achats dans le commerce d’art.

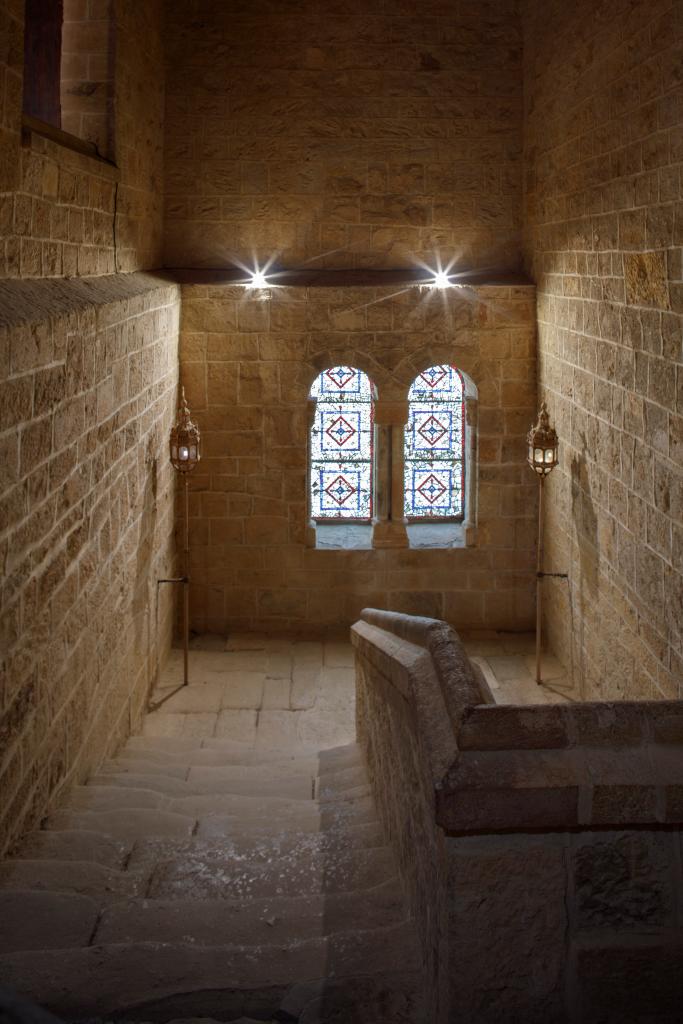

En 1910, alors que l'on ignore les circonstances exactes au cours desquelles Gustave Fayet et Richard Burgsthal firent connaissance, le propriétaire de Fontfroide lui commande la réalisation de verrières. Il achète des caisses de vitraux cassés que l'artiste assembla pendant une année afin d'apprendre le vitrail (Gardey de Soos, 1984, p. 96). Ainsi, réutilisant des éléments datés des 13e au 16e siècle, Richard Burgsthal compose de nombreuses verrières de l’abbaye de Fontfroide : celles de l’escalier d'honneur, du cellier, de l'escalier donnant accès au dortoir des moines. Une amitié et une complicité de près de quinze ans s’engagent entre les deux hommes au service du décor nouveau de l’abbaye.

Les "vitraux papier" de la salle de musique (ancien dortoir des moines) sont commandés par Gustave Fayet à Richard Burgsthal à la fin de l'année 1910. Fayet en fait mention dans ses carnets, le 10 novembre et note la somme de 50 francs (carnets Fayet). Dès l’été 1911, alors que l'artiste travaille à la réalisation de peintures monumentales dans la salle de musique, il réfléchit aux peintures sur papier Newsprint, qui, serrées entre deux feuilles de verre et montées directement dans les feuillures des baies et ainsi mises en lumière, donneront l’illusion de la présence de vitraux.

Très vite, ce procédé montre ses limites et un matin de 1912 Gustave Fayet et Richard Burgsthal décident de s'engager dans la fondation d'une verrerie qui permette la fabrication de vitraux. Fayet apporte le financement et achète une sablonnière à Bièvres, Burgsthal prend la direction de l'atelier, aidé par une petite équipe de verriers parisiens spécialisés, Gouget pour la fusion du verre et Bouvet pour la mise en plomb, car fabrication des verres et exécution des vitraux se font ici dans le même espace. S'y côtoient un petit four droit à charbon et une table de montage, comme le présentent des photographies anciennes (Arnaud, 1995, annexe 25).

Burgsthal dispose aussi d'un atelier à Fontfroide, encore visible dans la cour dite Louis XIV. Était ce le lieu de fabrication des premiers travaux à l’aide de pièces anciennes ? Un relais entre l’atelier de Bièvres et l’abbaye au moment de la pose ? Cet espace contient encore une table de montage, des verres Burgsthal, un carton fixé au mur et divers documents graphiques serrés dans les casiers. La table de montage semble avoir été blanchie à la chaux, à la façon de ce qu'indique le traité du moine Théophile, rédigé au 12e s., ouvrage que connaissait sans doute Burgsthal.

Le dossier conservé à la médiathèque du patrimoine confirme que les premiers travaux des verrières de l'abbatiale sont effectués en 1911 et 1912 (MAPA, Dossier Correspondance et travaux 81/11/206). Les notes retrouvées dans les carnets de Gustave Fayet aident à suivre leur chronologie : le 1er juillet 1914, Fayet fait mesurer les vitraux de la chapelle de droite, le 15 janvier 1915, il fait prendre les mesures du vitrail de la sacristie (feuillure et jour). Dans ce contexte, la réalisation des décors et spécialement des vitraux se fait à peu près complètement sans le contrôle de l’État. En 1916, l'administration des Monuments historiques envoie sur place l'architecte Henri Nodet, pour se rendre compte des travaux en cours, et, comme les vitraux de Burgsthal ne soulèvent pas d'opposition particulière et surtout comme tout est pris en charge par le propriétaire, il est décidé de ne pas intervenir (MAPA, Dossier Correspondances et travaux 81/11/206). Leur mise en place se prolonge cependant.

A partir de 1922, après que les deux époux Fayet aient décidé de séparer, Gustave, cherchant à clore ses affaires avec l'abbaye, envoie une lettre à Burgsthal pour régler une dette de 14 600 francs que l’artiste verrier lui doit. Le 9 mai 1922 (archives de Fontfroide), il propose un arrangement où la dette diminuerait de 400 francs chaque mois tant que Burgsthal travaillera sur les vitraux de Fontfroide. Burgsthal accepte cette proposition. Brouillé avec Gustave parce qu'il a pris le parti de Madeleine, le peintre verrier travaille depuis son atelier de Bièvres, aidé par Escax, un ouvrier toulousain qui assure la découpe et l'assemblage du verre à Fontfroide (Privat, op. cit. p. 57). Cependant, devant faire face à des difficultés financières liées à la crise viticole, Madeleine Fayet décide de suspendre les paiements mensuels qu'elle versait à Burgsthal pour ses déplacements au mois d'août 1924. Elle exprime ses inquiétudes au sujet des mesures faites pour les vitraux, en particulier ceux de la rosace, qui s'avèrent trop grands pour l'emplacement prévu.

Alors que les différends s'accumulent, Madeleine Fayet décide de retirer à Burgsthal la responsabilité de la réalisation des deux derniers vitraux, confiant cette tâche à Escax seul (Privat, op. cit. p. 58). L'artiste exprime son ressentiment ; il affirme dans une lettre datée du 1er mai 1926 (archives de Fontfroide) qu'Escax, bien que compétent, manque du talent nécessaire pour mener à bien l'oeuvre dans son ensemble.

Ainsi alors que l'on considérait qu'au moment du décès de Gustave Fayet, le 24 septembre 1825, après plus de quinze ans d'efforts, l'entreprise de "restauration" et de renouvellement du décor de l'abbaye s'achevait, la correspondance conservée dans les archives de l'abbaye démontre que les verrières de l'abbaye ne seront terminées que plus tard.

En 2008 la chapelle dite des Morts reçoit trois vitraux (2 baies à 1 lancette, cernant un oculus) commandés par les héritiers Fayet, propriétaires de l’abbaye, au père Kim en Jong, réalisés à l'atelier Loire.

On ne compte pas mois de 55 vitraux sans compter les "vitraux papier" réalisés pour l'abbaye de Fontfroide. Le décompte permet de détailler 33 vitraux dans l'église abbatiale, 5 vitraux dans la chapelle des morts, 3 vitraux dans la salle de musique, 4 vitraux dans les escaliers dont un ensemble pour la porte dite "aux étoiles de mer", 3 vitraux dans le cellier, 6 vitraux dans le dortoir des convers et 4 vitraux dans la chapelle des étrangers.

Plusieurs restaurateurs sont intervenus sur les vitraux de l'abbaye de Fontfroide.

MAPA, Dossier Correspondances et travaux 81/11/206.

MAPA, Dossier Correspondances et travaux 81/11/206.

MAPA, Dossier Correspondance et travaux 81/11/206

Corpus vitrearum ; MAP 4° doc 224 archives Richard Burgsthal

Archives de l'abbaye de Fontfoide. Lettre de Gustave Fayet à Richard Burgsthal - 9 mai 1922.

Hérold (Michel), Les vitraux du Midi de la France, Presses Universitaires de Rennes, 2000, 398 pages

Petit (Jean-Marie), Le Père Jean, de Sommières à Senanque, dans "Oculus" n° 2.

Gardey de Soos (Anne), Mémoire de maîtrise d'Histoire de l'Art "L'abbaye N.D. de Fontfroide", étude historique et archéologique du XVIe siècle à nos jours, 1984.

Arnaud (Claude) Richard Burgsthal à l'abbaye de Fontfoide, la naissance d'un maître verrier, mémoire de maîtrise sous la direction de Louis Peyrusse, Université de Toulouse-le-Mirail, 1995.

Privat (Adrien), Le rôle des propriétaires à travers les transformations successives de l’abbaye de Fontfroide depuis son rachat par Gustave et Madeleine Fayet en 1908, mémoire de recherche soutenu à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse, septembre 2024, 100 p.

Né à Mulhouse. Conservateur en chef du patrimoine - Centre André Chastel (Laboratoire de recherche en Histoire de l'art - UMR 8150 du CNRS) Institut national d'histoire de l'art, 2, rue Vivienne.

Directeur du Comité français du Corpus vitrearum.

Vice-directeur de la Revue de l'art.

Docteur habilité à diriger des recherches (Université François Rabelais, Tours).

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Né à Mulhouse. Conservateur en chef du patrimoine - Centre André Chastel (Laboratoire de recherche en Histoire de l'art - UMR 8150 du CNRS) Institut national d'histoire de l'art, 2, rue Vivienne.

Directeur du Comité français du Corpus vitrearum.

Vice-directeur de la Revue de l'art.

Docteur habilité à diriger des recherches (Université François Rabelais, Tours).