2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Dossier non géolocalisé

Le principe des restaurations de l'église abbatiale est arrêté dès le mois de juin 1910 (Rougeot, op. cit., p. 242). L'architecte des monuments historiques Nodet avait prévu les rosaces avec leur vitrerie mais leur réalisation sera différente.

Début 1911, les restaurations de Fontfroide sont classées en trois chapitres : couvertures (15.382,79 francs), piliers, piliers, roses, parements de la façade sud (13.186,53 francs) et fenêtres de la face sud (11.455,98 francs). Même si la réfection des toitures est privilégiée, les carnets de Gustave Fayet attestent, dès 1911, de plusieurs paiements à Richard Burgsthal pour la conception des nouveaux vitraux de l'abbatiale (2.000 francs, le 22 mai, 3.500 le 26 août puis le 26 septembre, 50 francs le 12 octobre suivant puis 7.000 le 29 novembre et 4.000 le 16 décembre de la même année (Carnets Fayet, 4e trimestre 1911).

Gustave Fayet et Richard Burgsthal décident en 1912 de fonder une verrerie qui leur permettra de fabriquer les vitraux de l'église. Fayet apporte le financement et achète une sablonnière à Bièvres, Richard Burgsthal prend la direction de l'atelier, aidé par une petite équipe de verriers parisiens spécialisés, Gouget pour la fusion du verre et Bouvet pour la mise en plomb (Hérold, 2020, p. 112). Les premiers verres sont produits dès 1912, ce dont témoigne un échantillon daté, conservé dans les réserves du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris.

Ainsi, la conception et l'installation de l'ensemble des vitraux de l'église s'est échelonnée entre 1914 et 1925, ce que confirment les notes relevées dans les agendas de Gustave Fayet : le 15 janvier 1914, il fait mesurer la fenêtre sainte madeleine et les baies de la sacristie ; le 1er juillet suivant, les vitraux de la chapelle droite du chevet (Carnets Fayet, 1914). Pendant un an à compter du mois de septembre 1915, Gustave Fayet verse chaque mois environ 1000 francs à Burgsthal pour ses travaux.

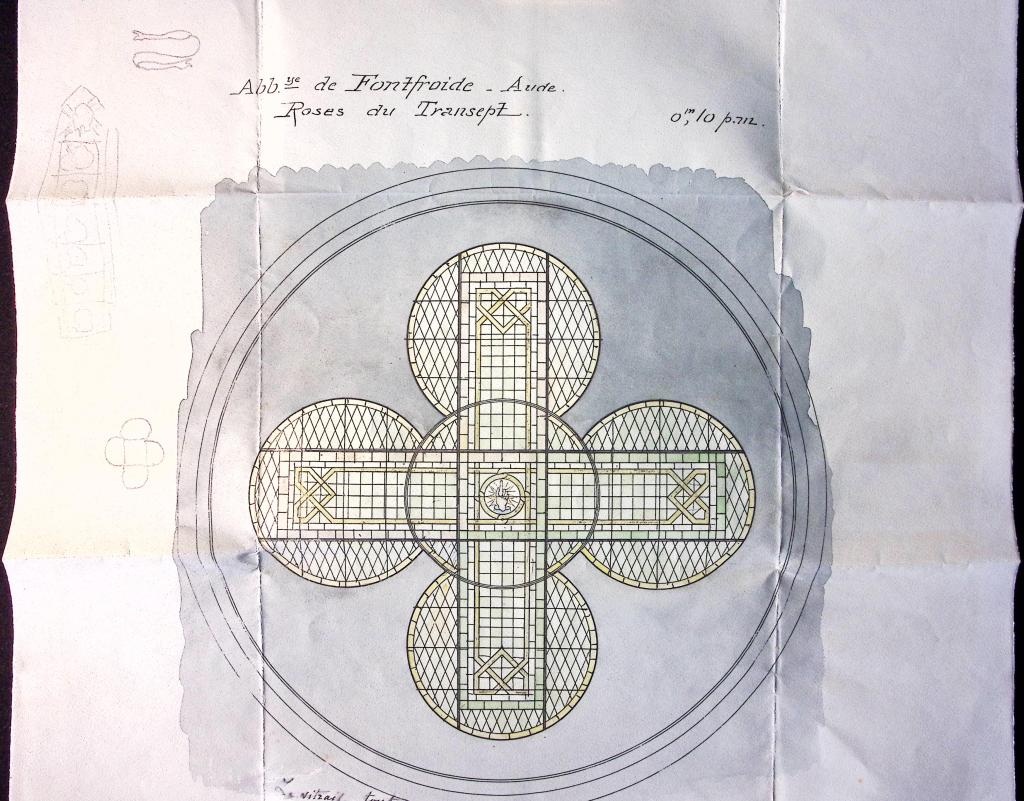

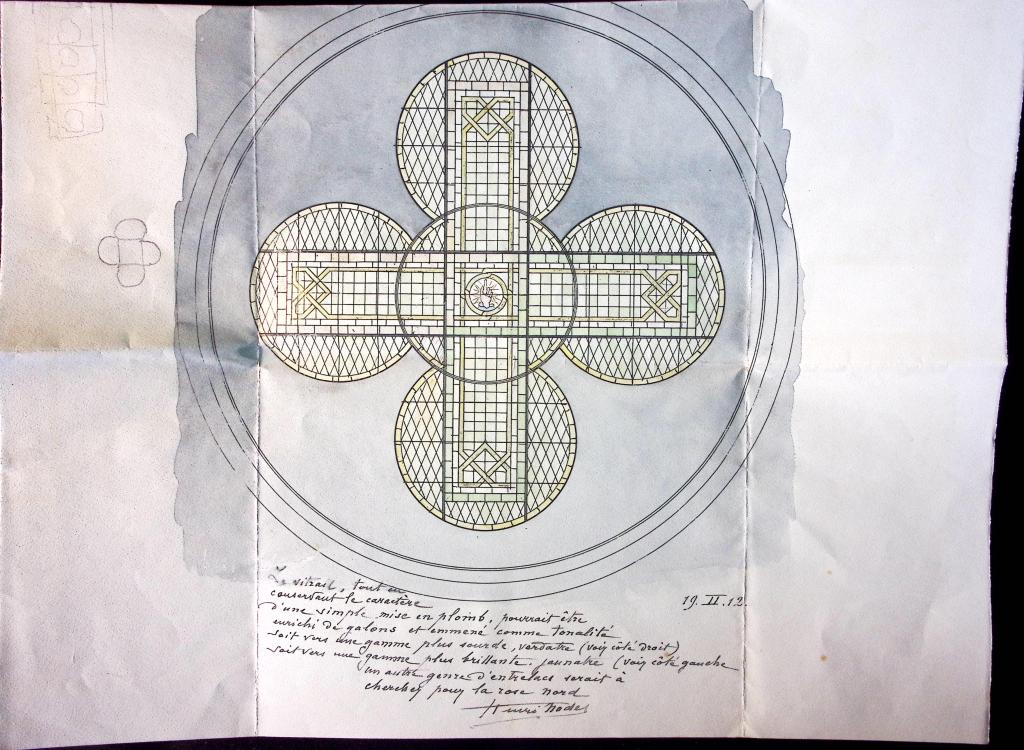

Claude Arnaud (op. cit. 1995, p. 41) indique qu'il est difficile d'établir une chronologie précise de l'exécution des vitraux de l'église, on sait cependant que les travaux ont débuté en 1913 par la rose sud du transept. Le 3 février, Fayet paie 8,40 francs le port des vitraux et commande le 16 septembre suivant la grille de la rose au ferronnier Trouilhet, ce qui sous-entend que l'oeuvre allait être mise en place. On estime donc que la rose sud du transept est la première verrière à être installée (1914) ; le projet est d'ailleurs exposé avec les vitraux de la salle de musique à Bièvres entre le 21 juin et le 11 juillet 1914.

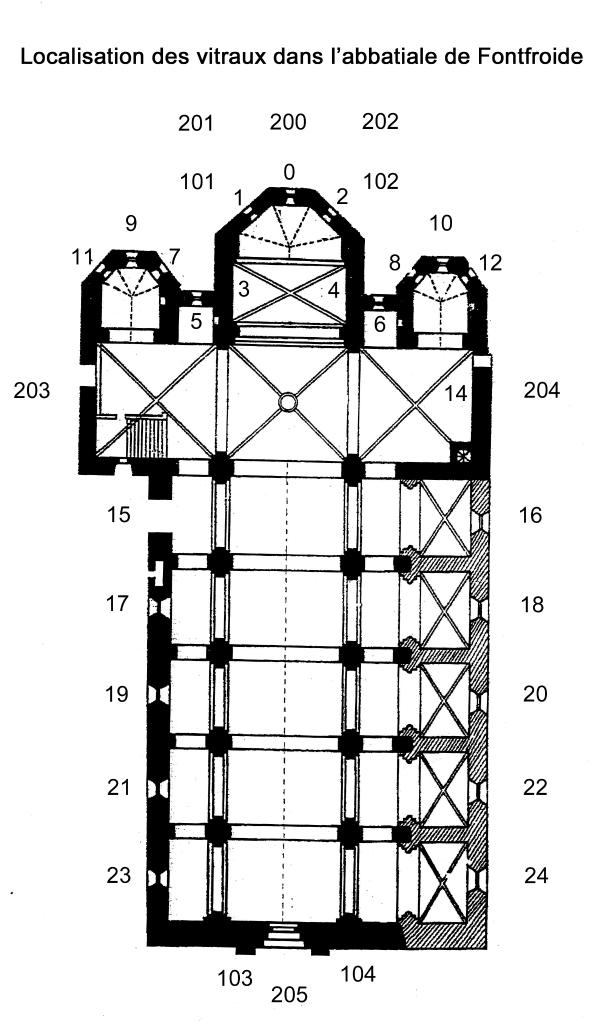

Les fenêtres hautes de l'élévation orientale sont ensuite réalisées. Des esquisses conservées dans les archives de l'abbaye et des photographies appartenant aux collections des musées de Béziers permettent d'établir leur chronologie : le Christ et les Evangélistes (1915), saint Antoine et Sainte Elisabeth (1917). Suivront les verrières des baies inférieures : La naissance et le mariage de la Vierge (baie 8, 1918), Le mariage mystique de la Vierge (baie 12, 1918), L’Assomption (baie 10, 1919), Saint Pierre (baie 5, 1919), Les trois archanges (baie 6, 1919), La Résurrection des morts (baie 9, 1919), Les champs Elysées (baie 7, 1920), La Descente aux enfers (baie 11, 1920). Sont ensuite installées les baies du collatéral Nord (1919), inspirées de la vie de Saint François d'Assise (baies 15 à 23) mais dont on conserve des esquisses datées de 1914, puis celles du collatéral Sud représentant divers saints : saint Julien l'hospitalier (baie 16, 1923) par exemple.

La création des verrières implique tout de même que Fayet à demande l’aide des Monuments historiques puisque l'Etat prend en charge le tiers du coût des travaux. En 1916, l'administration envoie sur place l'architecte Henri Nodet, pour se rendre compte des travaux en cours. Mais comme les vitraux de Burgsthal ne soulèvent pas d'opposition particulière et surtout comme tout est pris en charge par le propriétaire, il est décidé de ne pas intervenir (MAPA, Dossier Correspondances et travaux 81/11/206). Ainsi, le programme iconographique choisi par le peintre verrier et son commanditaire propose-t-il de représenter des saints choisis en fonction des noms des membres de la famille Fayet en complément des figures bibliques majeures. Les nouvelles verrières sont dans l'ensemble en contradiction avec l'esprit des moines cisterciens qui préconisaient des panneaux de vitrerie incolore, préférant les motifs géométriques ou végétaux à la représentation humaine. Richard Burgsthal propose au contraire des œuvres colorées avec des dominantes bleu, rouge, violet ou doré dont les motifs sont parfois très abstraits.

Le 28 avril 1917, Gustave Fayet note dans ses carnet "qu'il faut arriver à simplifier les travaux de verrerie à faire à l'église, sans cela il nous faudrait encore 10 ans". Rapportant les propos de Richard Burgsthal, il écrit "Voici ce que nous pourrions faire à notre verrerie : les 4 grandes verrières du transept, les 8 petites des chapelles au transept et l'apocalypse. Tout le reste se ferait sur des dessins géométriques (...) avec des verres d'apport bien choisis. Pour la verrerie il y aurait au moins 4 ans de travail et peut être 5./Etudiez moi un projet dans ce sens./Si nous faisions tout à la verrerie nous y serions pour 20 ans et la dépense revient au moins à 250.000 francs".

Le 19 mai 1918, il fait mesurer les barres de fer nécessaires pour maintenir les vitraux de saint Antoine et de saine Elisabeth (carnet Fayet) mais on ne trouve pas de détails dans les agendas des années suivantes.

En 1922, après la séparation des époux, Madeleine Fayet, propriétaire de l'abbaye, gère l'achèvement des travaux. Richard Burgsthal, depuis son atelier à Bièvres, finalise la réalisation des vitraux, aidé par Escax, un ouvrier de Toulouse, qui assure la découpe et l'assemblage du verre à l’abbaye (Archives de Fontfroide, lettre de Richard Burgsthal à Madeleine Fayet - 17 juillet 1923). Comme le souligne Adrien Privat (op. cit. p. 57), il envisage de déplacer son atelier à Fontfroide, mais Madeleine refuse à plusieurs reprises. Elle s'inquiète des erreurs commises par l'artiste dans les mesures des vitraux dont ceux de la rosace qui s'avèrent trop grands pour l'emplacement prévu. Burgsthal propose de les installer plus en profondeur dans le mur et propose, le 1er octobre 1924, de demander l'avis d'Henri Nodet et se plier aux exigences de ce dernier (Archives de Fontfroide).

En 1926, Madeleine Fayet décide de retirer à Burgsthal la responsabilité de la réalisation des deux derniers vitraux. Elle confie cette tâche à Escax seul. Burgsthal, qui se sentait encore investi de la direction artistique du projet, exprime sa déception et son ressentiment. Il affirme dans un courrier du 1er mai 1926 (Archives de Fontfroide) qu'Escax, bien que compétent, manque du talent nécessaire pour mener à bien l'oeuvre dans son ensemble.

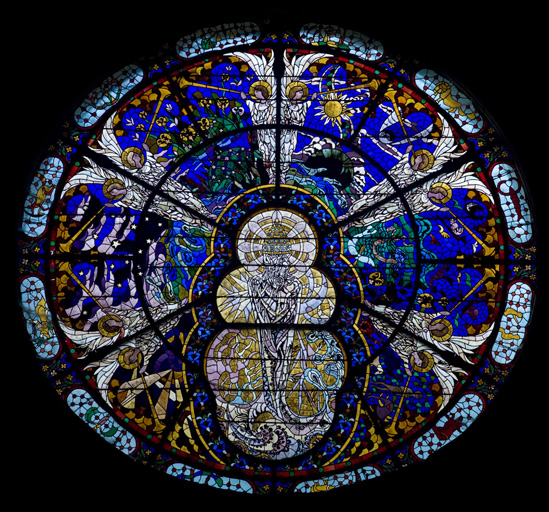

La correspondance entre les deux protagonistes révèle que Madeleine Fayet reproche à Richard Burgsthal une erreur qu'il a faite lors de la réalisation du vitrail de la rose. En effet, le peintre verrier avait demandé à Escax de réaliser le centre du vitrail avec des verres normaux pour gagner du temps, réservant ses propres réalisations aux parties extérieures de la rose. Madeleine Fayet estime que la différence entre les deux verres est trop visible, ce qui n’est pas assez qualitatif à ses yeux.

Loyal envers le projet initial, Richard Burgsthal, fait parvenir à Fontfroide les derniers échantillons nécessaires en 1926. Mais c'est Escax achève seul les derniers vitraux à l'été 1927.

Produits dans des conditions matérielles sommaires par un apprenti sorcier de génie, les verres des vitraux de Burgsthal se fragmentent et se délitent avec le temps de façon alarmante. Leur composition est particulièrement sensible aux altérations et les opérations de recuisson qui ont été tentées n'ont pas été concluantes (Hérold, 2020, p. 112). En 1990, on envisage la restauration de la baie axiale (baie 200, le Christ et les évangélistes). Elle n'est réalisée qu'en 1999 par l’atelier Brenas-Pech de Carcassonne. Des solutions sont alors recherchées pour lutter contre la dégradation des verres : collages silicone, usage d’un stock de verres Burgsthal qui permet de combler la plupart des lacunes (Archives DRAC LR, CRMH, carton 1031). Un rapport d'expertise spécifique est commandé en 2000 à Isabelle Baudouin-Louw (Archives DRAC LR, CRMH, carton 1031).

Les restaurations s'échelonnent entre 2003 et 2005 : d'abord les cinq baies du bas-côté nord, dédiées à saint François (baies 15 à 23), puis les trois fenêtres de l’absidiole nord sur le thème de l’enfer et du paradis (baies 7, 9 et 11). Des infiltrations de méthacrylate de méthyle sont faites dans les parties fissurées. Soutenue par la DRAC et la fondation Gaz de France l'opération est achevée en mai 2005 (Archives DRAC LR, CRMH, DDOE Rivière). En 2009, Pierre Rivière repose après restauration les vitraux de l’absidiole sud (baies 8, 10 et 12). Le même restaure en 2009-2010 aux frais des propriétaires le vitrail de la baie 6, suivant le protocole établi avec usage de fongicide, et infiltration de Paraloïd B72 (Archives DRAC LR, CRMH, DDOE Rivière).

En 2008 la chapelle dite des Morts reçoit trois vitraux (2 baies à 1 lancette, cernant un oculus) commandés par les propriétaires de l’abbaye au père Kim en Joong, réalisés à l'atelier Loire.

Elévation orientale

Baie 200 : 5 lancettes en arc brisé surmontées d'un tympan ajouré. Chaque baie est équipée d'un vitrail en 4 panneaux maintenus par des barlotières. Les verres colorés sont assemblés à l'aide d'un réseau de plomb.

Baies 201 et 202. Panneaux rectangulaires composés de verres polychromes assemblés à l'aide d'un réseau de plomb. Deux barlotières maintiennent chaque panneau.

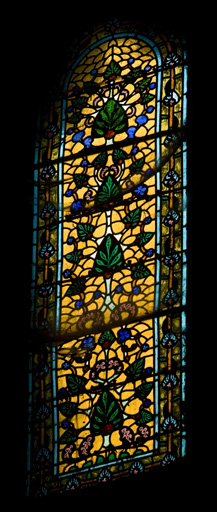

Baies 101 et 102. Lancettes cintrées constituée de panneaux rectangulaires composés de verres polychromes assemblés à l'aide d'un réseau de plomb et maintenu par 2 barlotières. Pour la baie 101 : mosaïque à dominante verte ornée de rosettes de couleur jaune orangé. Dans la partie basse le nom de la sainte est découpé en verre jaune sur une bande de verre blanc. La baie 102 est composée de petits verres aux couleurs variées : rose, jaune, bleu, blanc. En partie basse le nom des personnage est découpé en verre jaune sur une bande de verre blanc.

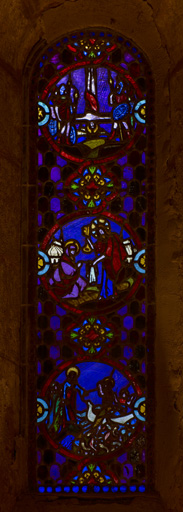

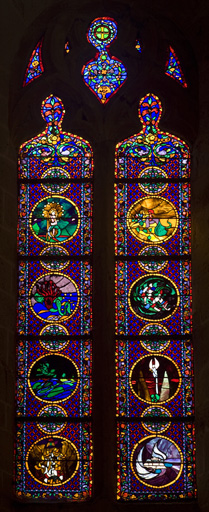

Baies 0 à 2. Lancettes étroites cintrées, garnies de 3 panneaux vitrés maintenus par deux barlotières. Chaque panneau présente un médaillon aussi large que la baie sur lequel est figuré une scène historiée. Verres blancs, grisailles, verres colorés : bleu, orange, réunis dans un réseau de plomb très serré dit "fond mosaïque".

Baies 3 et 4. Lancettes cintrées, garnies de 5 panneaux vitrés carrés maintenus par des barlotières. Verres colorés : bleu, rouge, violet, blanc sur un fond jaune.

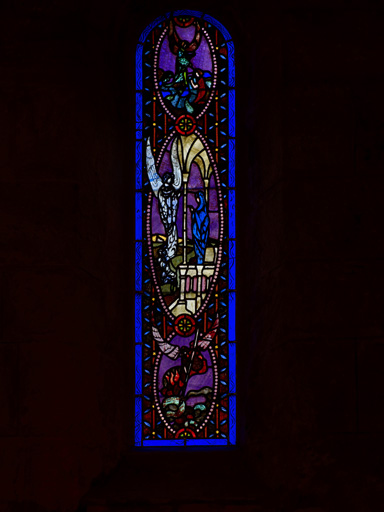

Baies 5 et 6. Lancettes étroites cintrées garnies d'un panneau composé de 3 médaillons ovales (baie 6) ou circulaires (baie 5) en verre polychrome. Filet de bordure de couleur bleue, grisaille et verres colorés rouge ou résille de petits rectangles rouge et rose.

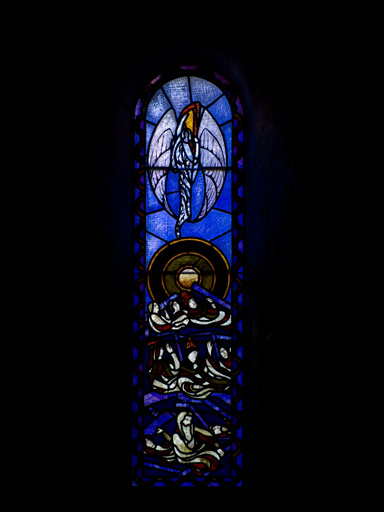

Baies 7, 9, 11 : lancettes en plein cintre garnies de verrières constituées de panneaux rectangulaires en verre polychrome de couleur rouge, bleue ou jaune.

Baies 8, 10, 12: lancettes cintrées garnies d'un panneau unique maintenu par 3 vergettes horizontales extérieures. Bordure en verre bleu ou vert avec scènes historiées en verre polychrome. 3 compartiments séparés par des colonnettes marquent la partie basse du vitrail. Inscriptions liées à l'iconographie découpées en verre blanc sous la scène principale de la verrière 12

Transept

Baie 14 : large lancette cintrée équipée de 6 panneaux rectangulaires en verre polychrome, divisés par 5 barlotières horizontales. Les panneaux du haut et du bas sont redivisés par 2 vergettes. Sur le pourtour, filet de verres triangulaires de couleur jaune ; au centre 7 panneaux avec un médaillon.

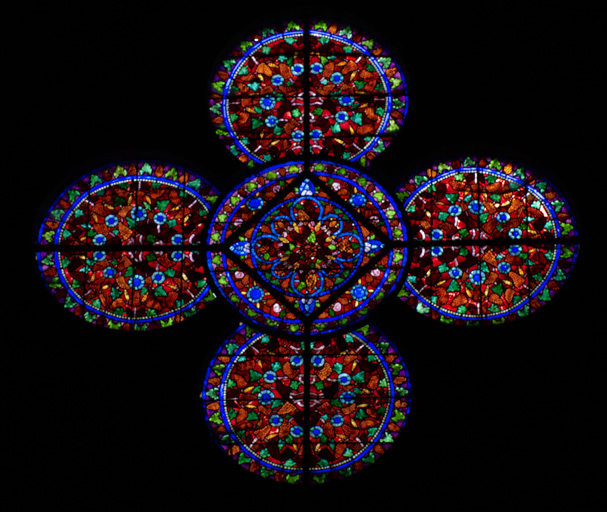

Baies 203 et 2004. Roses constituées de quadrilobes. Verres polychromes maintenus par un réseau de plomb. Dominantes rouges et bleues.

Bas côté sud

Baie 16. Fenêtre en arc brisé sans remplage. Verrière avec une armature en métal constituée de 2 barlotières horizontales et d'1 barlotière verticale. La baie compte ainsi 7 grands médaillons circulaires délimités par un large filet.

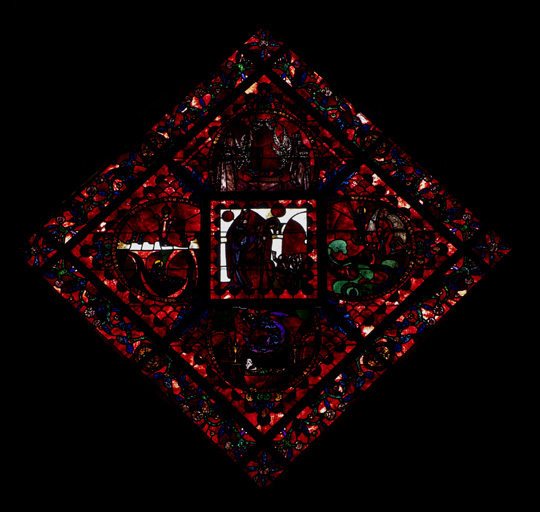

Baie 18. Fenêtre carrée garnie d'une verrière en plusieurs éléments. Un panneau carré au centre mord sur 4 panneaux losanges séparés par les barlotières qui se croisent. Chaque compartiment enferme une scène historiée. Réseau de verres très serré, pièces polychromes à dominante route.

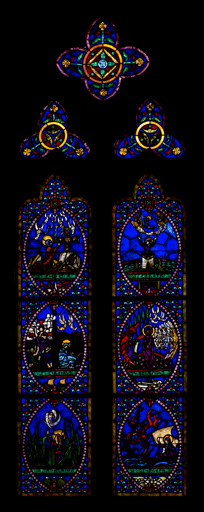

Baie 20. Deux lancettes trilobées séparées par un meneau et surmontées d'un tympan ajouré de 2 trèfles et d'un quadrilobe. Chaque lancette est garnie de 3 panneaux vitrés avec une superposition de médaillons ovales, cernés de verre blanc perlé. La bordure des lancettes est réduite à un filet de verres jaune uni. Médaillons historiés sur fond bleu.

Baie 22. Deux lancettes trilobées séparées par un meneau et surmontées d'un tympan ajouré de 3 trèfles. Chaque lancette est garnie de 3 panneaux vitrés maintenus par 2 barlotières. Les registres supérieurs et inférieurs sont plus petits et séparés du panneau central par une vergette. A ce niveau, un médaillon allongé aux extrémités trilobées constitue le décor principal. Les verres polychromes sont assemblés avec un réseau de plomb très dense L'iconographie de la scène centrale est précisée.

Baie 24 : lancette double avec tympan ajouré d'un quadrilobe. Panneaux à dominante violette avec figures inscrites dans des médaillons allongés de couleur jaune. Verres polychromes.

Bas-côté nord

Baies 15, 17, 19, 21 et 23 : larges baies cintrées garnies chacune de 3 panneaux de verre rectangulaires maintenus par deux barlotières. Chaque baie présente une scène historiée entourée d'un encadrement architectural. Aplats de verres colorés. Une inscription en grisaille sur verre blanc précise l'iconographie.

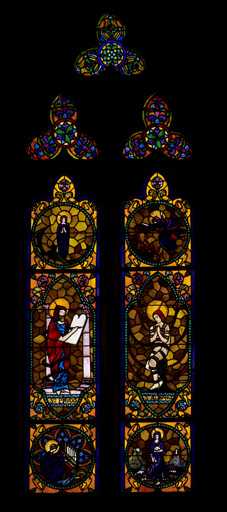

Elévation ouest

Baies 103 et 104 : lancettes géminées surmontées d'un réseau en forme de trèfle. Elles sont divisées chacune par 4 barlotières qui maintiennent 5 panneaux vitrés sur lesquels sont représentés des médaillons. Verres colorés maintenus par un réseau de plomb très serré. Bordure décorative très fine faite de deux filets avec des pièces triangulaires bleues et blanches.

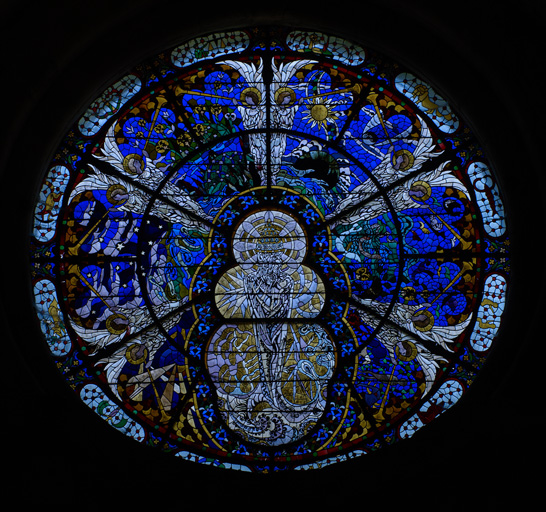

Baie 205 : rose maintenue par un réseau de cercles métalliques en métal. 12 éléments ajourés constituent la bordure extérieure de l'ensemble. Verres polychromes en plusieurs éléments, réseau de plomb.

Baie 0 : Vie de saint Jean-Baptiste. De haut en bas. Scène 1 : Une femme nimbée est étendue sur un lit. Devant le lit, une autre femme debout lui présente un bébé emmailloté. Scène 2 : La fuite de sainte Elisabeth au désert. La sainte, partiellement cachée par une capuche, est assise devant un arbre et tient un globe crucifère. Scène 3 : le Baptême du Christ. Scène 4 : Salomé danse devant Hérode

Baie 1 : Parabole du Bon samaritain : de haut en bas. Scène 1, un voyageur descendant de Jérusalem à Jéricho. Un personnage, sac sur le dos, marche en prenant appui sur un bâton. Scène 2, le voyageur est assailli par des bandits. Scène 3, un prêtre et un lévite passent, détournent les yeux et suivent leur chemin : le voyageur, assis au pied d'un arbre, est entouré de plusieurs silhouettes. L'un est mitré, barbu, tenant un long bâton ; l'autre, mains jointes, est dissimulé sous une capuche pointue. Scène 4, le Bon Samaritain s'approche du voyageur au pied de l'arbre. Scène 5, le bon samaritain et le voyageur chevauchent une mule et se dirigent vers l'hôtellerie la plus proche.

Baie 2 : Parabole de l'Enfant prodigue. De bas en haut. Scène 1, deux personnages : le plus jeune est debout, porte un sac et une bourse, l'autre, barbu, visiblement plus âgé est assis sur un lit à baldaquin. Scène 2, un berger garde son troupeau devant quelques arbres stylisés. Scène 3, scène de taverne : un personnage vêtu d'une blouse et d'un bonnet est assis à une table, tenant dans chaque main une horloge. Scène 4, un personnage féminin, vêtu d'un long manteau, lève les bras devant un petit personnage à moitié nu. Scène 5, le retour de l'Enfant prodigue. Deux personnages vêtus de longs manteaux à capuche ont les bras levés au ciel en signe d'accueil d'un petit personnage agenouillé.

Baies 3 et 4 : Verrières ornementales.

Baie 5 : saint Pierre. En bas : la vocation de saint Pierre et de saint André. Au premier plan, un filet de poissons est accroché à la barque devant laquelle est figuré Jésus. A centre : la remise des clés à saint Pierre. Jésus est debout, légèrement courbé vers Pierre agenouillé. Il lui remet les clés. En haut : la Crucifixion de saint Pierre.

Baie 6 : Les 3 archanges. En haut, Raphaël et la pêche miraculeuse du jeune Tobie. Au centre, l'Annonciation avec l'archange Gabriel. En bas, Michel combattant le dragon.

Baie 7 : Les champs Elysées. 2 personnages sont allongés face à face avec des figures qui jouent de la cithare. Au centre de la composition, un personnage mitré est assis sur un trône fleuri et tient aussi un instrument de musique. En partie basse, un phylactère.

Baie 8 : La naissance de la Vierge. 4 personnages assistent à l'évènement. 2 sont debout et un autre est assis au premier plan sur les marches d'un escalier. Les 3 compartiments inférieurs représentent des symboles des litanies de la Vierge : la tour de David, la tour d'ivoire de part et d'autre de la rose mystique.

Baie 9 : La Résurrection des morts. En partie basse 3 groupes de personnages mitrés ou couronnés sont superposés verticalement, allongés ou assis dans une barque. Ils sont dominés par un ange aux ailes déployées qui brandit une faux.

Baie 10 : L'Assomption. Le corps de la Vierge est soulevé dans les airs par 3 anges blancs aux grandes ailes déployées.

Baie 11 : La Descente aux Enfers. Charon est assis dans une barque vers laquelle converge un cortège de condamnés qui descendent d'un escalier à l'arrière plan. Des vautours et des dragons voisinent avec 3 personnages au sommet de la composition. En partie basse un phylactère.

Baie 12 : Le mariage mystique de la Vierge. Au centre de la composition, Marie et Joseph debout se font face. Ils sont entourés du prêtre mitré et mains jointes et de sainte Anne et saint Joachim. La partie basse du vitrail montre deux files de personnages en procession vers le centre de la composition. L'inscription reprend l'hymne des vêpres, dans le Petit paroissien romain.

Bas-côté sud. Baie 14 : Marie Madeleine. De haut en bas, les 4 premiers médaillons sont consacrés à Marie de Magdala : Marie Madeleine possédée par les démons, la pècheresse repentie, un jour chez Simon, Marie Madeleine et ses cheveux épais… Les 3 autres font référence à Marie de Béthanie, soeur de Marthe et de Lazare.

Bas-côté nord. Baie 15 : Le prêche de saint François d'Assise aux poissons. Au centre de la composition, saint François est debout, les bras tendus vers les poissons.

Bas-côté sud. Baie 16 saint Julien l'Hospitalier : De bas en haut et de gauche à droite. Scène 1, en bas à gauche : la naissance de Julien. Un château couronné de tours, 1 personnage féminin étendu sur le sol et un autre barbu, debout, les bras levés. Scène 2, en bas à droite : saint Julien en train de chasser. Scène 3, au-dessus à gauche : le massacre des cerfs. Scène 4, à droite : la prédiction du cerf. Scène 5, au-dessus à gauche : les funérailles des parents de saint Julien. Scène 6, à droite : le passage du fleuve avec le lépreux. Scène 7, au sommet : saint Julien emporté dans le ciel par le Christ.

Bas-côté nord. Baie 17 : Le sermon de saint François d'Assise aux oiseaux. Décor d'architecture avec saint François au centre de la composition. 5 chandeliers de taille décroissante sont figurés au premier plan.

Bas-côté sud. Baie 18 : Légende de saint Nicolas. Panneau central : la Résurrection des 3 enfants jetés au saloir. Saint Nicolas, en habit violet, reconnaissable à sa crosse, accueille les 3 enfants qu'il vient de ressusciter. En haut : Saint Nicolas accueilli par des anges après sa mort. En bas : la Charité de saint Nicolas. Un personnage féminin est allongé sur un lit entre deux chandeliers. Le saint plane au-dessus d'elle. A droite : saint Nicolas patron des marins. A gauche, saint Nicolas appelé à l'évêché de Myre.

Bas-côté nord. Baie 19 : Le sermon de saint François d'Assise aux oiseaux. Décor d'architecture avec saint François au centre entre les piédroits de l'arcade. Debout et de face, il se détache sur un fond vert et tend les bras vers le ciel. Les oiseaux sont groupés à ses pieds.

Bas-côté sud. Baie 20 : lancette gauche, de haut en bas : sainte Thérèse d'Avila saint Eugène, sainte Adélaïde, lancette de droite : sainte Colette de Corbie, saint Bertrand (?), sainte Geneviève.

Bas-côté nord. Baie 21 : Le sermon de saint François d'Assise aux oiseaux. Décor d'architecture avec des formes plutôt abstraites d'oiseaux rouges, jaunes, violets et blancs. Présence de branchages.

Bas-côté sud. baie 22 : lancette droite, panneau du haut : personnage féminin, les bras levés, assailli par des formes abstraites. Panneau central, saint Alban, représenté en jeune soldat, nimbé et les mains jointes. Panneau bas : un personnage féminin debout semble tenir dans ses bras une châsse reliquaire. Lancette gauche, panneau du haut : personnage féminin dans une mandorle, panneau central : saint Paul. Panneau du bas : sainte Cécile ?

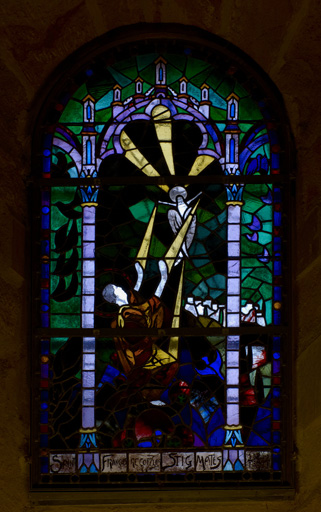

Bas-côté nord. Baie 23 : saint François d'Assise recevant les stigmates du Christ. Au premier plan, entre les piédroits de l'arcade le saint, vêtu d'une robe de bure est agenouillé. Des rayons lumineux émanent de la représentation d'un crucifix.

Bas-côté sud : baie 24 : lancette gauche, panneau du haut : sainte Germaine de Pibrac ; panneau du bas : saint André ; lancette droite, panneau du haut : sainte Marguerite, panneau du bas ; saint René.

Elévation orientale, partie médiane. Baie 101 : sainte Élisabeth de Hongrie, représentée en pied sans encadrement architectural. Debout, de face, la tête baissée, elle tient une rose dans chaque main : allusion sans doute au miracle des roses.

Elévation orientale, partie médiane. Baie 102 : saint Antoine est figuré debout sous une arcade en plein cintre soutenue par de minces piédroits. Mains jointes, vêtu d'une robe de bure avec une capuche, il est nimbé. Au-dessus sont imités des jours, de forme tréflée. Ainsi le tympan permet la représentation de 3 scènes de la vie du saint : La tentation au désert, le saint transporté au paradis par des anges, la visite de saint Antoine à Saint Paul Ermite

Elévation orientale, partie haute. Baie 200 : le Christ et les quatre évangélistes. Chaque personnage prend place sous une arcade trilobée surmontée de 3 petites tours. Chacun se détache sur un fond coloré. Au centre le Christ se distingue des personnages voisins par ses bras levés, les mains et les pieds marqués par la crucifixion et le nimbe crucifère. Conçus sur un modèle identique, saint Mathieu et saint Marc se présentent de face alors que saint Jean et saint Luc tournent leur tête vers le Christ central. Dans les jours tympan sont figurés les symboles des évangélistes. On remarque que les symboles de saint Mathieu (lion) et de saint Jean (aigle) ont un emplacement inversé.

Elévation orientale, partie haute. Baies 201 et 202 : saint Léon pape et saint Simon. Saint Léon est représenté de face. Il est barbu, vêtu d'un riche manteau, coiffé d'une tiare et fait un geste de bénédiction. Derrière lui de grands faisceaux rouges coupent le font vert. Saint Simon est représenté sous des traits juvéniles et féminins. Représenté de face, les mains jointes et vêtu d'un riche manteau, il est nimbé.).

Transept. Baies 203 et 204, roses ornementales.

Elévation ouest. Baie 103 : symboles de l'Apocalypse de saint Jean. Lancette gauche, de haut en bas : panneau 1 : Première théophanie. Sur un fond bleu clair, les sept chandeliers jaunes au milieu desquels apparaît un calice rayonnant ; panneau 2 : le message à l'église d'Ephèse. Sur un fond indigo, parsemé de nuages blancs, figure l'arbre de vie avec des fruits orange ; panneau 3 : Seconde théophanie. Une porte ouverte d'où émane une lumière blanche est représentée sur un fond bleu. Panneau 4 : le trône de Dieu. Lancette droite, de haut en bas : panneau 1 : le tétramorphe : autour du médaillon central sont représentés des animaux marins : un poisson double et crochu, une écrevisse, un crabe et un animal non identifié ; panneau 2 : Troisième théophanie, le livre aux 7 sceaux : panneau 3 : les 4 cavaliers, médaillon divisé par 4 rayons concentriques blancs sur un fond bleu entre lesquels sont esquissés 4 cavaliers sur un cheval ; panneau 4 les 4 anges. Sur le médaillon, 4 anges bleus aux ailes blanches sont disposés autour d'une forme tourbillonnante verte.

Elévation ouest. Baie 104 : symboles de l'Apocalypse de saint Jean. Lancette gauche, de haut en bas : panneau 1 : La Dame sur le croissant de lune. Dans le médaillon central un personnage féminin nimbé avec la lune à ses pieds : panneau 2 : Le Dragon. Sur un fond blanc, le dragon de couleur rouge surmonté de tentacules ; panneau 3 : les deux bêtes ; panneau 4 : la colère divine : un petit temple très coloré au-dessus d'une crevasse dans laquelle tombent des coupes blanches. Lancette droite, de haut en bas, panneau 1 : le châtiment de Babylone : une silhouette féminine aux cheveux rouges est montée sur une bête verte ; panneau 2 : la chute de Babylone : au centre un tourbillon vert et mauve ; panneau 3 : le sort du dragon, dans le médaillon central, deux grands pics brun et blanc avec au centre deux formes vertes représentent le diable et Satan jetés dans l'abîme. Panneau 4 : la Jérusalem nouvelle

Elévation ouest. Baie 205, rose de la Création du monde. Dieu, au centre fait penser à une sorte de bouddha avec sa mandorle, autour de lui les jours de la création, séparés par des anges dos à dos : tout autour sont figurés les signes du Zodiaque, pour symboliser l’univers.

Baie 7 : inscription : "pange lingua mysterium".

Baie 8 : inscription : "nativitas tua gaudium annuntiavit mundo".

Baie 11 : inscription "descendit ad inferno"

Baie 12 : inscription : "junctus es inclytæ Casto foedere Virgini".

Baie 13 inscription : "la prédication aux poissons", signature.

baie 15 : inscription : "LA PREDICATION AUX POISSONS"

Baies 17 : inscription : "QUI VOUS A COUVERTS DE SI BELLES PLUMES"

Baie 19 : inscription : "GRAND SUJET DE LOUER VOSTRE CREATEUR"

Baie 20 : inscriptions concernant l'iconographie : "STA THERESIA" ; "ST EUGENIUS" ; "STA ADELAIDA" ; "STA COLETA" ; " ST BERNARDUS" ; "STA GENEVIEVA"

Baie 21 : inscription : "MES FRERES LES OISEAUX VOUS AVEZ GRAND"

Baie 22 : inscriptions concernant l'iconographie : "ST PAULUS" ; "ST ALBANUS"

Baie 23 : inscription : "SAINT FRANCOIS RECOIT LES STIGMATES", daté (?) et signé.

Baie 24 : inscriptions concernant l'iconographie : "STA GERMANA", "ST ANDREAS", "STA MARGARITA", ST RENATUS"

Baie 101 : inscription : "ST ELISABETH"

Baie 102 : inscription : "ST ANTOINE"

Baie 200 : inscriptions concernant l'iconographie : "INRI", "MATEUS", "IOHANN", "LUCAS", MARCUS"

Les verrières ont fait l'objet de plusieurs restaurations. Henri Bigot dans les années 1980 puis Pierre Rivière.

Constat est fait de l'atmosphère d’humidité moite très insalubre de l'église. Il est préconisé une meilleure ventilation. Le traitement des problèmes de fissuration de la masse vitreuse allant jusqu’à la fissuration totale, est envisagé par l'usage de collages. Est aussi observée une contamination biologique par algues et lichens extrêmement active, surtout sur le côté nord de l’abbatiale : l'altération des jus externes mêlés aux algues est avancée, tandis que la grisaille se décolle en face interne.

Si les mises en plomb sont correctes, Pierre Rivière s'inquiète des traces de rouille nombreuses, peut-être liées au décapant utilisé pour la soudure ? Les serrureries, en revanche, très hétéroclites, sont à réviser (Archives DRAC LR, CRMH, carton 1775), mais le nettoyage des verres et leur consolidation, le fixage des grisailles, le traitement par fongicide, la reprise de la mise en plomb et de la serrurerie s'accompagnera de la pose de doubles verrières en mise en plomb simplifiée. L'étude d'un protocole se poursuit en 2002-2003 sous la direction du LRMH avec test de consolidation des verre à l’aide du Paraloïd B72 et recherche de l'origine du vieillissement particulier des verres de Burgsthal (Archives DRAC LR, CRMH, carton 1031).

MAPA, Dossier Correspondances et travaux 81/11/206.

Archives DRAC LR, CRMH, DDOE Rivière CD rom ; ibid., dossier de presse pour l’inauguration

Archives DRAC LR, CRMH, carton 1031

Constats et préconisations proposées par le peintre verrier Pierre Rivière dans son étude de 2002 sont comparables (Archives DRAC LR, CRMH, carton 1775)

Languedoc-Roussillon. Inventaire général du patrimoine culturel ; réd. Michel Hérold ; photogr. Marc Kérignard ; carte et mise en page, Véronique Marzo-Marill. Vitraux en Languedoc-Roussillon. Toulouse, Conseil régional d'Occitanie, [2017] . (Focus Patrimoine ; 7).

Arnaud (Claude) Richard Burgsthal à l'abbaye de Fontfoide, la naissance d'un maître verrier, mémoire de maîtrise sous la direction de Louis Peyrusse, Université de Toulouse-le-Mirail, 1995.

Magali Rougeot, Gustave Fayet, itinéraire d'un collectionneur, thèse de doctorat 2011, 526 pages.

Hérold (Michel), Les vitraux du Midi de la France, Presses Universitaires de Rennes, 2000, 398 pages

Andoque de Sériège (d'), Yseult, Les vitraux de Fontfroide, 1982, 24 p.

Privat (Adrien), Le rôle des propriétaires à travers les transformations successives de l’abbaye de Fontfroide depuis son rachat par Gustave et Madeleine Fayet en 1908, mémoire de recherche soutenu à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse, septembre 2024, 100 p.

Né à Mulhouse. Conservateur en chef du patrimoine - Centre André Chastel (Laboratoire de recherche en Histoire de l'art - UMR 8150 du CNRS) Institut national d'histoire de l'art, 2, rue Vivienne.

Directeur du Comité français du Corpus vitrearum.

Vice-directeur de la Revue de l'art.

Docteur habilité à diriger des recherches (Université François Rabelais, Tours).

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Né à Mulhouse. Conservateur en chef du patrimoine - Centre André Chastel (Laboratoire de recherche en Histoire de l'art - UMR 8150 du CNRS) Institut national d'histoire de l'art, 2, rue Vivienne.

Directeur du Comité français du Corpus vitrearum.

Vice-directeur de la Revue de l'art.

Docteur habilité à diriger des recherches (Université François Rabelais, Tours).