2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Dossier non géolocalisé

La réalisation des verrières à Fontfroide date du premier quart du 20e siècle. Gustave Fayet, propriétaire depuis 1908, demande à Gustave Fayet de réaliser les verrières. « Pour apprendre à Burgsthal le vitrail, Gustave Fayet commença par acheter des caisses de vitraux cassés. Et Burgsthal passa un an à les assembler sur sa table de salle à manger avant que l’on achète la sablonnière et que l’on crée l’atelier des verreries des Sablons" (Gardey de Soos, 1984, p. 96). Dès 1910, Burgsthal, qui ne s’est pas encore rendu à Fontfroide (Hérold, 2022, p. 108), dispose de ces pièces anciennes et commence à créer des vitraux par assemblage de débris de verre récupérés des cathédrales de Narbonne, Reims ou Chartres. Le principe s’inscrit dans la modernité de l’époque : non seulement il se rapproche des collages cubistes, même si Fayet ne s’intéressait pas vraiment à ce mouvement, mais il rappelle aussi le trencadis de céramiques, typique du modernisme catalan, dont Antonio Gaudi fit un usage spectaculaire dans le parc Güell à Barcelone entre 1900 et 1914.

Les pièces ont une provenance indéterminée. On ne peut pas affirmer qu'elles proviennent de la cathédrale de Reims ou des églises de Champagne endommagées pendant la Première Guerre mondiale, comme l'indique parfois la bibliographie (Hérold, 2022, p 108). Elles sont plus probablement issues de parties éliminées dans les ateliers de peintres verriers lors de restaurations, bouche-trous, pièces endommagées, inutiles ou renouvelée. Il est alors facile de se les procurer directement dans les ateliers, ou éventuellement dans le commerce. Avec ces éléments de toutes les époques entre le 13e et le 16e siècle, Richard Burgsthal compose donc de nombreuses verrières de l’abbaye de Fontfroide : celles de l’escalier d'honneur, du cellier, du dortoir des convers de l'escalier donnant accès au dortoir des moines et de la salle dite du Trésor. L’origine de la plupart des éléments anciens n’est pas connue ; quelques-uns cependant, répartis dans la baie du 1er étage de l’escalier du dortoir des convers et dans les baies B et C du cellier portent des motifs très proches de ceux relevés dans les baies 4, 10 et 12 de la cathédrale de Narbonne (Suau, 1966, p. 763-771).

La chronologie de la réalisation et de la mise en place des verrières composées de fragments anciens n’est pas connue, pas plus que leur mode de réalisation, qui laisse supposer l’intervention d’un peintre verrier professionnel. Mais les choses vont certainement très vite, car lorsqu’en 1909 se discute l’extension de la protection Monuments historiques, Gustave Fayet, qui a commencé à déposer à Fontfroide des collections, donne son accord au classement de l’abbatiale et des parties les plus importantes de l’abbaye à condition qu’il puisse disposer sans contrainte des objets d’art et des vitraux « que j’ai déjà mis dans les bâtiments en question et que je pourrai y mettre à l’avenir » (AD 11, 4T232). Les quatre panneaux d’antiquaires adaptées aux baies ouest du dortoir des convers pourraient témoigner de ce premier décor, issu d’achats dans le commerce d’art.

Les 2 baies cintrées du repos conduisant du dortoir à l'ancien dortoir des moines ont été réalisées entre 1911 et 1914 comme la baie du 1er étage. Les baies du cellier pourraient avoir été réalisées vers 1911-1912 (Hérold, op. cit. p. 110).

Entre 2003 et 2005 sont restaurées les cinq baies du trésor faites avec des éléments anciens (baies 205-213). Soutenue par la DRAC et la fondation Gaz de France l'opération est achevée en mai 2005 (Archives DRAC LR, CRMH, DDOE Rivière CD rom ; ibid., dossier de presse pour l’inauguration).

Escalier conduisant de l'angle nord-est du cloître à l'ancien dortoir des moines

Baies du repos

2 baies cintrées. H. 1,89m – L. 0,75m. Compositions à la façon de grisailles décoratives du 13e s., réalisées au moyen de pièces hétéroclites et très fragmentaires principalement des XIIIe et XIVe s., avec usage de rares pièces modernes. Le lot de pièces le plus important correspond à une grisaille décorative à crossettes très stylisées, du 2e quart du 13e s.

Escalier conduisant à l'ancien dortoir des convers

Porte du rez-de-chaussée

Structure en ferronnerie à 2 battants (chacun H. 1, 75m – L. 0,84m.), chacun divisé en 8 panneaux avec en leur centre une étoile également en ferronnerie. Pastilles de verre de couleur modernes réparties dans les panneaux ; à l’angle de chacun des panneaux, goutte de verre rouge moderne, pouvant former une croix de saint André avec celles des panneaux voisins.

Baie du premier étage

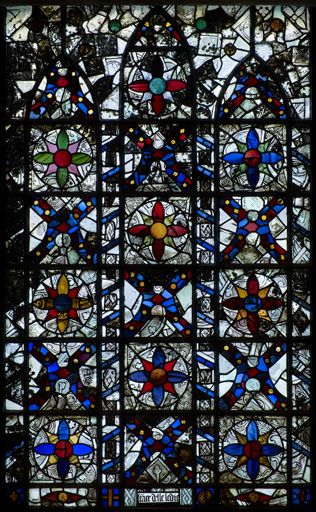

Baie rectangulaire divisée par une structure métallique composant 3 lancettes fictives avec leurs bordures et écoinçons. H. 3,20 m environ – L. 2,10 m environ. Verrière en macédoine réalisée au moyen de pièces hétéroclites et très fragmentaires principalement des 13e et 14e s., avec usage de rares pièces modernes. Dans les panneaux des lancettes fictives, alternance de croix de saint André et de roses à la façon de fermaillets en verres de couleur. Divers lots de pièces d’origines et de dates multiples ont été utilisés ; il s’agit majoritairement de pièces de grisailles décoratives sur fond de cages à mouches du tout début du 14e s., mais aussi de grisailles sur pièces losangées ornées de motifs végétaux très naturalistes (lierre, chêne), parfois relevées de jaune d’argent, qui évoquent les grisaille à la mode dans le nord de la France, vers 1320-1330.

Cellier (sous le dortoir des convers)

Baie A (gauche)

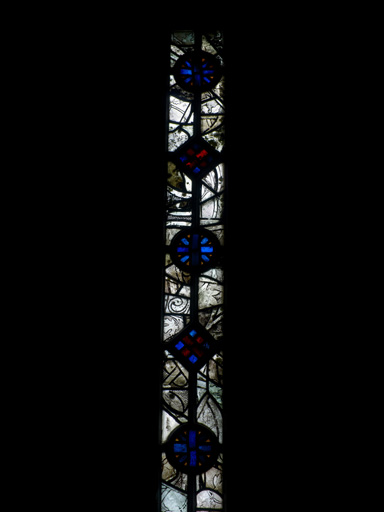

Baie rectangulaire. H. 1,57m - L. 0,13m. Verrière en macédoine divisée par une armature métallique verticale qui réunit des médaillons alternativement circulaires et en forme de carrés sur la pointe. Fond composés de fragments de pièces de grisailles décoratives des 13e et 14e s. Croix de saint André et croix rayonnantes faites au moyen de pièces de verre de couleur anciennes recoupées, disposées alternativement dans les médaillons carrés et circulaires. Pièces modernes peu nombreuses.

Baies B et C

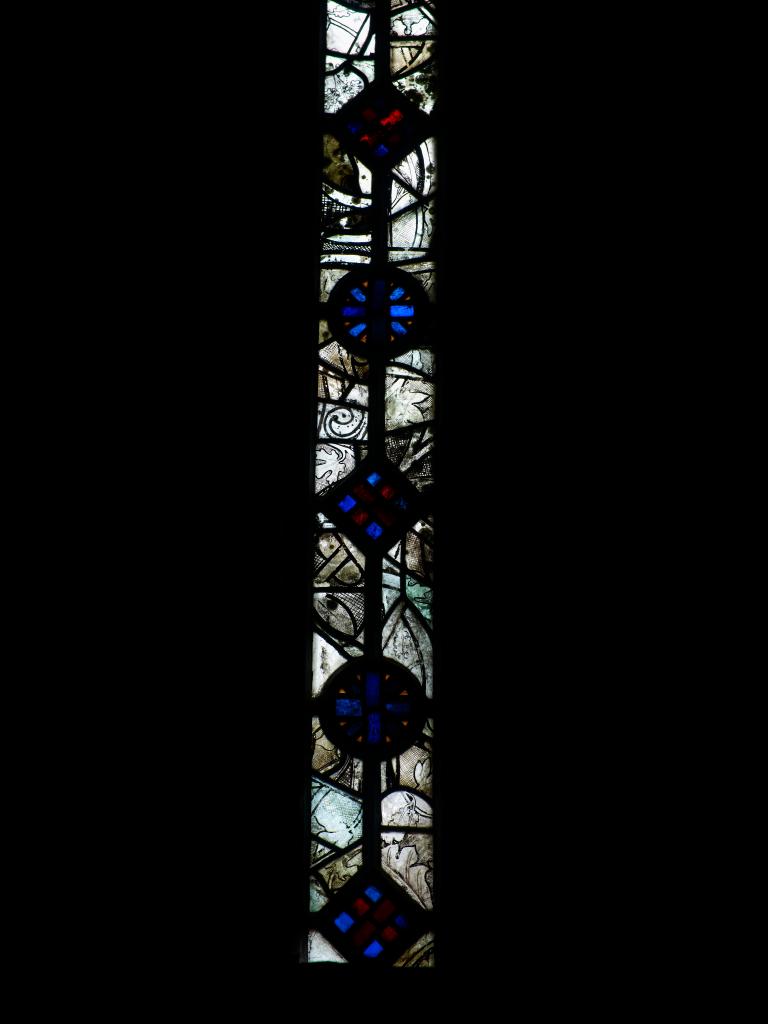

Baies cintrées. H. 1, 71 et 1,67 m – L. 0,79m. Verrières en macédoine divisées par des armatures métalliques complexes à la façon de celles du XIIIe s : bordures cernant l'ensemble de la baie, au centre, médaillons alternativement quadrilobés et carrés sur la pointe ou circulaires, reliés à des demi-médaillons de la forme opposée. Dans les bordures, fragments de pièces de grisailles décoratives des 13e et 14e s. Champ des verrières et médaillons : compositions faites de pièces de verres de couleur des 13e et 16e s. recoupées et formant des compositions schématiques abstraites. Quelques pièces sont apparentées à celles en place dans plusieurs baies de la cathédrale de Narbonne : éléments de bordures en forme de crosse de la baie 10 ; élément de bordure décorative de la baie 12 ; losange de verre blanc peint de la baie 4. Pièces modernes peu nombreuses.

Dortoir des convers

Baies du mur ouest

Baie A (la plus à gauche)

Panneau rectangulaire. H. 1m – L. 0,69m. Montage d’antiquaire, composé de pièces anciennes d’origines diverses, principalement des XVe et XVIe s. Au centre, rondel, Vierge de Pitié (diam. 0,205m.), Champagne, vers 1500. Dans la partie supérieure, au-dessus du rondel : 2 losanges , oiseau et fleur couronnée, Angleterre (?), 1re moitié du XVe s. ( ?) ; fragment de rondel, Festin d’Hérode, vers 1540-1550 ; paysage de ruine, vers 1540-1550). A droite et à gauche, pièces de bordures du XVIe s., l’une à droite datée 1549. Panneau mis aux mesures de son emplacement actuel par ajout d’une bande dans la partie inférieure.

Baie B

Panneau rectangulaire. H. 0,96m – L. 0,69m. Montage d’antiquaire, composé de pièces anciennes d’origines diverses, principalement du 16e s. Au centre, tête de jeune homme (saint Jean d’un Calvaire ?) déformée par un bouche-trou, vers 1490-1500). Dans la partie supérieure : à gauche, tête de femme, vers 1540-1550 ; à droite, tête d’homme (saint Jean d’un Calvaire ?) ; saint Michel terrassant le démon. A droite et à gauche, éléments de bordures, 16e s. Sous la tête centrale, fragment d’inscription et élément de frise avec coquilles Saint-Jacques ? Panneau mis aux mesures de son emplacement actuel par ajout d’une bande dans la partie inférieure.

Baie C

Panneau rectangulaire. H. 0,96m – L. 0,69m. Montage d’antiquaire, composé de pièces anciennes d’origines diverses, principalement du 16e s. Au centre, tête de saint Etienne, Champagne (?), vers 1490-1500. Parmi les pièces hétéroclites du fond, couronne et 3 têtes (clerc, enfant, homme avec geste de bénédiction), XVIe s. Bordures du 16e s. à droite et à gauche. Dans la partie inférieure, fragments d’inscriptions La t (?) en lettres gothiques et CELI en romain. Panneau mis aux mesures de son emplacement actuel par ajout d’une bande dans la partie inférieure.

Baie D

Panneau rectangulaire. H. 0,96m – L. 0,69m. Montage d’antiquaire, composé de pièces anciennes d’origines diverses, du XIVe au 16e s., mais principalement du 16e s. Au centre, tête de femme, vers 1530 (évoque la tête de la bonne mère du vitrail de la sagesse de Salomon, à Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris, 1531). Parmi les pièces hétéroclites du fond, 4 têtes anciennes, dont l’une du 14e s. (en bas à droite) ; pièces de bordures sur les côtés droits et gauche. Panneau mis aux mesures de son emplacement actuel par ajout d’une bande dans la partie inférieure : cette bande comprend une partie moderne (pièces d’architecture) et un fragment du 16e s. représentant les trois enfants de saint Nicolas.

Baies du mur nord

Baies 1 et 2

Baies cintrées. H. 2,40 environ - L. 0,99m. Verrières en macédoine divisées par des armatures métalliques complexes à la façon de celles du 13e s : bordures cernant l'ensemble de la baie, au centre, médaillons alternativement quadrilobés et carrés sur la pointe ou circulaires, reliés à des demi médaillons de la forme opposée. Dans les bordures, remplois de nombreuses pièces de bordures du 16e s. Dans chaque médaillon, pièces figurées du 16e s. et divers fragments anciens. Champ des verrières : trame végétale faite de tiges verticales auxquelles sont attachées des feuilles stylisées, le tout réalisé avec remploi de pièces anciennes des 15e et 16e s.

Baies du repos dans l'escalier qui mène du cloître à l'ancien dortoir des moines : h = 189 cm ; la =75 cm. Escalier conduisant au dortoir des convers, baie de l'étage h = 320 cm ; la 210 cm (dimensions approximatives). Cellier, baie A : h = 157 cm ; la = 13 cm. Baies B et C : h = 171 cm la = 79 cm. Baie D: panneau rectangulaire. H. 0,96m – L. 0,69m. Mur nord, baies : h = 240 cm ; la = 99 cm.

Cellier, baie D : Au centre, tête de femme, vers 1530 (évoque la tête de la bonne mère du vitrail de la sagesse de Salomon, à Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris, 1531). Parmi les pièces hétéroclites du fond, 4 têtes anciennes, dont l’une du 14e s. (en bas à droite) ; pièces de bordures sur les côtés droits et gauche. Panneau mis aux mesures de son emplacement actuel par ajout d’une bande dans la partie inférieure : cette bande comprend une partie moderne (pièces d’architecture) et un fragment du 16e s. représentant les trois enfants de saint Nicolas.

Cellier, Baie A : le Festin d'Hérode. Baie B : tête de saint Jean, tête de femme, saint Michel terrassant le dragon. Baie C : au centre tête de saint Etienne. Baies du mur nord : dans chaque médaillon pièces figurées : tête d'évêque, d'ange, d'une sainte

Dortoir des convers, baie C, fragment d'inscription "LA T (?) en lettres gothiques "CELI" en romain

Archives DRAC LR, CRMH, DDOE Rivière CD rom ; ibid., dossier de presse pour l’inauguration

Gardey de Soos (Anne), Mémoire de maîtrise d'Histoire de l'Art "L'abbaye N.D. de Fontfroide", étude historique et archéologique du XVIe siècle à nos jours, 1984.

Hérold (Michel), Les vitraux du Midi de la France, Presses Universitaires de Rennes, 2000, 398 pages

Suau (Jean-Pierre), Les vitraux de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne, DES Toulouse Le Mirail, 1966.

Né à Mulhouse. Conservateur en chef du patrimoine - Centre André Chastel (Laboratoire de recherche en Histoire de l'art - UMR 8150 du CNRS) Institut national d'histoire de l'art, 2, rue Vivienne.

Directeur du Comité français du Corpus vitrearum.

Vice-directeur de la Revue de l'art.

Docteur habilité à diriger des recherches (Université François Rabelais, Tours).

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Né à Mulhouse. Conservateur en chef du patrimoine - Centre André Chastel (Laboratoire de recherche en Histoire de l'art - UMR 8150 du CNRS) Institut national d'histoire de l'art, 2, rue Vivienne.

Directeur du Comité français du Corpus vitrearum.

Vice-directeur de la Revue de l'art.

Docteur habilité à diriger des recherches (Université François Rabelais, Tours).