Saint-Lizier, siège de l'ancien évêché du Couserans, conserve deux cathédrales, toutes deux romano-gothiques. La première construite sur le rempart antique, Notre-Dame de la Sède ("du siège"), l'autre, devenue église paroissiale est située à l'intérieur du rempart médiéval.

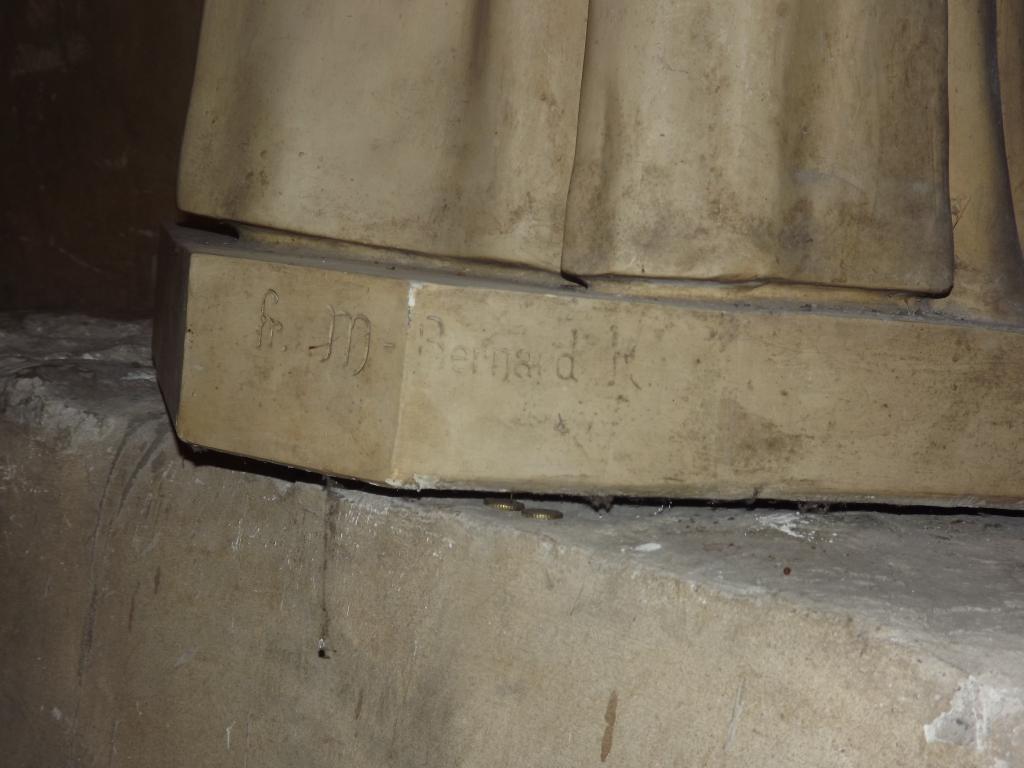

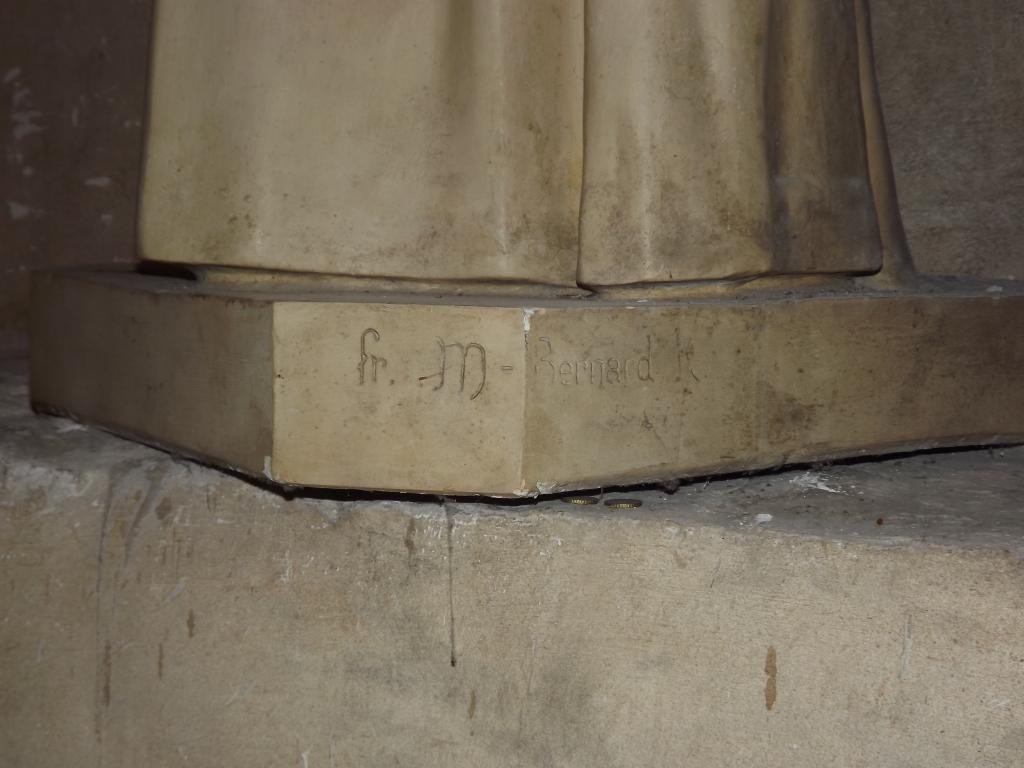

Au 6e siècle, l'évêque Théodore délégua une partie du chapitre cathédral dans l'église du faubourg en l'honneur de saint Valier, mais à partir de 1657, Mgr Bernard Coignet de Marmiesse réunit les deux fractions du chapitre à Notre-Dame de la sède.

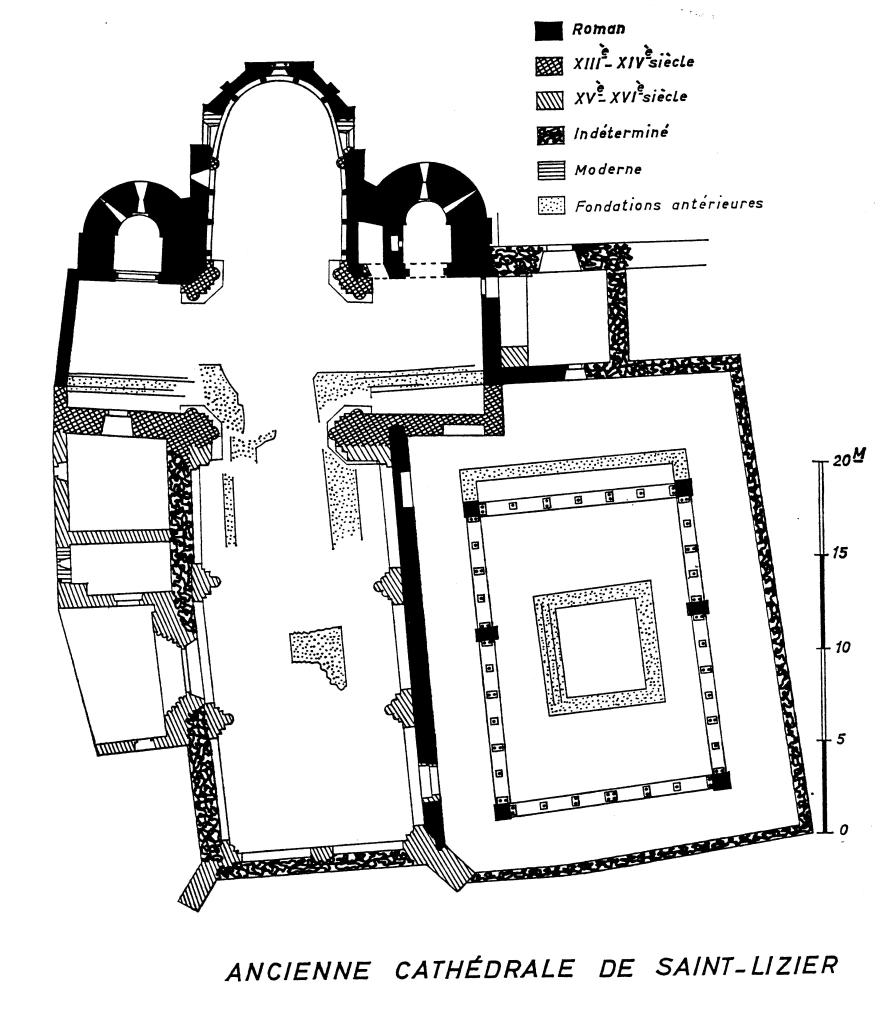

La cathédrale Saint-Lizier possédait une salle capitulaire et un cloître. Son plan particulier présente une nef unique désaxée, un large transept et un choeur avec une travée et une abside semi-circulaire à l'intérieur, pentagonale à l'extérieur. Celle-ci est cantonnée de deux absidioles profondes aux murs épais. Le plan montre les différentes étapes de construction de la cathédrale Saint-Lizier. La partie la plus ancienne est le mur septentrional de la nef (charpentée à l'origine) dont les fenêtres romanes sont visibles depuis la galerie sud du cloître. A partir du 11e siècle cet édifice fut agrandi vers l'est par un transept et un chevet à trois absides. Ces travaux sont terminés en 1117 date de la Consécration par Raymond de Durban (évêque de Barbastro et de Roda), sous l'épiscopat de Jourdain 1er.

Dans le dernier quart du 13e siècle et au tout début du 14e siècle Auger de Montfaucon fait voûter le choeur et l'abside, fait élargir le transept et construire le clocher de style toulousain.

Aux 14e et 15e siècles la nef est couverte de voûtes sur croisées d'ogives.

Sur le cloître roman, où se remarquent des irrégularités liées à l'élargissement du transept, des galeries sont construites, au cours du 16e siècle.

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie