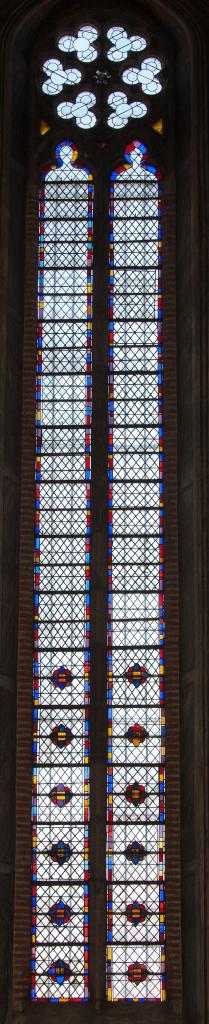

Après l'accession de Bernard de Castanet au siège épiscopal et à la seigneurie temporelle d'Albi en 1276, la construction de la cathédrale actuelle débuta entre 1282 et 1300 du côté de l'abside et des deux dernières travées droites du chour. Activement poursuivi après la démission de l'évêque en 1308, le chantier atteignit vers 1340 les murs gouttereaux des parties occidentales ; la base du clocher et les voûtes de la nef furent érigées entre 1335 et 1366, l'ensemble étant achevé vers 1380. D'une grande unité, le parti architectural comprend une suite régulière de fenêtres à doubles lancettes alignées à 15 m du sol, isolées les unes des autres par les puissants contreforts qui délimitent chaque travée. Selon Guilhermy qui en observa des restes significatifs, ces baies reçurent au 14e siècle une suite de personnages en pied abrités de niches trilobées, panneaux colorés disposés "en litre" au milieu de grisailles, favorisant l'éclairage intérieur du monument.£Quoiqu'exécutées à plusieurs décennies d'intervalle, l'une des fenêtres du chour (baie 107) et l'une de celles de l'extrémité de la nef (baie 125) conservaient chacune un couple de figures, saints évêques associés à des martyrs. Déposées vers 1870, ces verrières, dont l'une était pourtant en bon état, ne furent pas réutilisées ensuite, de même que les restes de grisailles mentionnés dans d'autres baies. A l'emplacement privilégié, dans la fenêtre axiale du chour (baie 100), subsiste en revanche un cycle de l'Enfance du Christ, l'unique verrière de pleine couleur qui ponctuait ce vitrage clair. Ce vitrail légendaire, dont le système formel est assuré en dépit des compléments qu'il a reçus, répond à un type répandu dans les régions méridionales au cours de la première moitié du 14e siècle, à la coloration saturée excluant l'emploi de jaune d'argent (cf. Suau, 1983). D'échelle adaptée à une vision à distance, les scènes aux figurines puissamment modelées s'inscrivent en des compartiments hauts de près de 70 cm, mis en valeur par un riche champ ornemental. Les armoiries de l'évêque Béraud de Fargues (1313-1334), maintenant modernes mais présentes dès l'origine, en occupent le registre inférieur. Des ornements conservés dans la rose du tympan de la baie 107, qui présentent des motifs et une technique proches de ceux d'une chapelle du chour de la cathédrale de Limoges exécutés vers 1323 (Recensement IX, 2011, p. 267, 273), aident à préciser la chronologie de cette première campagne de vitrage.£Signalé dans l'un des vitraux (E. de Rivières, 1894), un portrait disparu de l'évêque Bernard de Casilhac (1435-1462) laisse entendre que le programme adopté autour de 1325 avait subi quelques altérations avant le remaniement d'envergure que fit entreprendre Louis Ier d'Amboise (1474-1502). Dépendent de ce chantier à la chronologie incertaine, achevé après 1520 (Biget), la construction de la galerie qui recoupe l'élévation et le percement de douze fenêtres à lancettes uniques dans les chapelles du chour. Quatre fenêtres de l'étage supérieur conservent d'importants éléments des verrières créées pendant cette période. Dans ce groupe comme dans celui des vitraux du 14e siècle, la restauration du dernier tiers du 19e siècle causa des pertes, dont celle d'une verrière de saint Pierre et saint Paul debout sous d'immenses dais, localisée par Guilhermy en baie 108. La description de l'archéologue permet aussi d'établir que trois des rescapés n'occupent plus leur emplacement initial. Les vitraux actuellement montés de part et d'autre du rond-point (baies 105 -sainte Hélène et saint Louis- et baie 106 -saint Martin et une sainte abbesse) ont ainsi changé de place vers 1870, le premier, semble-t-il rapporté depuis la baie 102, remplaçant le second, lui-même remonté en face. Le rapprochement spatial entre la verrière de l'impératrice créditée de l'Invention de la Sainte Croix et son iconographie développée vers 1510 dans les peintures murales de la chapelle du cardinal Jouffroy, située à l'aplomb de la baie 105, procède donc d'un choix de l'architecte diocésain César Daly, qui traduit sans doute un vou du clergé. Avec les saints Pierre et Paul perdus, ces deux verrières restées cohérentes sont représentatives des vitraux à grandes figures substitués à la fin du Moyen Age à plusieurs de ceux du passé. Les caractères distincts qu'offrent les survivants mettent cependant en évidence qu'ils n'obéissaient pas à un programme concerté. D'une bonne authenticité, la baie 106 présente, sous des baldaquins au tracé flamboyant, une sainte abbesse à l'identité discutée (Sigolène, Radegonde ou Claire d'Assise) et une charité de saint Martin surchargée de détails, qui paraissent tirées de modèles d'origine flamande des années 1480. Marquée à sa base des écus du chapitre, la composition est mise en page au milieu de losanges aux bordures teintées de jaune d'argent, recomposées mais conformes à la présentation primitive de cette catégorie de vitraux. La baie 105 n'a conservé que ses deux personnages, détourés sur un fond moderne et surmontés de dais de style gothique recréés vers 1870. D'un graphisme simplifié, sainte Hélène et saint Louis sont dotés de visages presque identiques, sommairement modelés, la chevelure courte et le vêtement archaïsant de la sainte situant la conception du vitrail avant la fin du 15e siècle. La création des deux verrières précède, quoi qu'il en soit, la réalisation du grand programme décoratif peint sur les voûtes et les parois de la cathédrale entre 1508 en 1513.£Les éléments en place dans les baies 113 et 117 indiquent le prolongement de cette campagne de vitrage pendant, voire après l'exécution des peintures murales. Réunies à une époque ancienne en baie 113, deux scènes de la Passion de grandes dimensions n'ont d'original que les apôtres endormis aux pieds du Christ de l'Agonie et le bourreau de la Flagellation. De même facture rude, évoquant celle de certaines scènes conservées à la cathédrale de Lombez (baie 1), ces panneaux datent vraisemblablement des années 1510-1520. Si le cycle dont ils sont issus débutait avec l'Entrée à Jérusalem que Guilhermy observa en baie 101 pour s'achever avec la Crucifixion, il a pu occuper un grand nombre de fenêtres, quoique l'agencement primitif des scènes ne soit pas assuré : leurs dais gothiques élancés ont pu leur être associés après coup si ce sont ceux que Guilhermy a signalés en baie 108, au-dessus des saints Pierre et Paul. La baie 117 recueillit vers 1892 le panneau supérieur d'une Résurrection de Lazare provenant d'une chapelle, sans doute celle des Saints-Anges dont le vocable était Saint-Lazare-et-Sainte Marthe au 15e siècle, au nord du chour (Portal, 1893). Guillaume Aurignac, inspecteur des édifices diocésains, plaida pour son remploi lors de sa redécouverte dans un dépôt de la cathédrale, mais le choix d'une fenêtre haute eut un effet désastreux, la scène étant scindée en deux pour entrer dans son nouveau cadre. Réalisé vers 1510 d'après sa facture, ce fragment d'exécution raffinée est l'unique morceau connu des vitraux originaires des fenêtres basses, avec de maigres débris réutilisés dans la sacristie.£De 1927 à 1930, les fenêtres hautes firent l'objet d'une nouvelle campagne de restauration fondamentale sous la direction de l'architecte Henri Nodet ; Richard Burgsthal en fut chargé, opérant en collaboration avec Carlos Larronde. Usant des verres coulés qu'ils produisaient eux-mêmes à l'Atelier de Filagnes, à Carros près de Nice, ils remplacèrent au bas des baies 100, 103 et 104 six scènes manquantes depuis leur prêt à une exposition quelques décennies plus tôt. Les autres vitraux furent également déposés et remis en plombs, certains complétés, entre autres les panneaux teintés des tympans des baies 105 et 106 (dessin de Burgsthal conservé au musée des Beaux-Arts de Béziers). Louis Birot, archiprêtre et curé de la cathédrale, s'attachait parallèlement à renouveler le décor des chapelles du chour. Il pressentit en 1922 l'atelier Saint-Blancat pour réaliser un vitrail commémoratif des morts de la Grande Guerre mais le projet fut rejeté par la commission des Monuments historiques, la création en revenant en 1923 à Théophile Laumonnerie ; sur le conseil de l'architecte Jean Hulot, le Christ de l'Ascension y est inspiré de celui des Heures d'Etienne Chevalier de Jean Fouquet (baie 10). La verrière voisine, commandée en 1928 à l'atelier Mauméjean, illustre de manière traditionnelle l'apothéose de sainte Thérèse de Lisieux (baie 12). La suite de l'entreprise fut confiée à Burgsthal par le chanoine Birot, qui en assura le financement. Le programme, dont il arrêta l'iconographie en fonction des vocables de chapelles, comprend neuf verrières hautement originales créées de 1929 à 1936, du nord au sud saint François d'Assise en méditation (baie 7), saint Dominique prêchant l'orthodoxie aux Albigeois (baie 5), l'apparition de l'archange saint Michel à Jeanne d'Arc (baie 3), saint Louis s'embarquant pour la croisade (baie 1), des anges sonnant de la trompette (baie 0), saint Pierre emprisonné libéré par un ange (baie 2), la Samaritaine au pied de la croix du bon larron (baie 4), saint Vincent de Paul confiant un enfant trouvé aux Filles de Charité (baie 6), et les fondateurs de l'ordre bénédictin saint Benoît et sainte Scholastique (baie 8). Le musée des Beaux-Arts de Béziers conserve des documents graphiques liés à ces créations (inv. D96-1-703 à D96-1-709), et, à Paris, le musée des Arts décoratifs possède des modèles en verre et plomb réduits au cinquième des baies 1 et 3, offerts par l'artiste après leur exposition au pavillon de Marsan en 1932 (Département Art nouveau-Art déco, inv. n° 28266 A et B.). Les fenêtres du mur nord de la seconde salle de la sacristie recueillirent quelques débris des vitraux demeurés dans les fenêtres des chapelles avant leur réfection, réunis en deux panneaux par Burgsthal en 1936. On regrettera que les éléments plus consistants qui avaient survécu, notamment dans les baies 0 et 6, n'aient pas fait l'objet du même zèle : dans la chapelle axiale, le chanoine Auriol (1929) et Jean Lafond (1932) avaient relevé une petite Vierge à l'Enfant et une Visitation sur fond rouge (que Guilhermy avait prise pour la Rencontre à la Porte dorée), et, dans la fenêtre où se voit maintenant saint Vincent de Paul, les armes de Louis II d'Amboise surmontées du chapeau de cardinal, donc postérieures à 1506. Burgsthal mentionne pourtant les scènes anciennes de l'axe dans son "journal des travaux" (f° 7), qu'il projetait de remployer dans une chapelle méridionale.£Les dégâts causés aux verrières hautes par une tempête survenue en mars 1945 furent réparés jusqu'en 1950 par Alex Ouillac, opération minimale effectuée sans remise en plombs, exceptée la baie 106, photographiée avant et après restauration. Le même peintre verrier toulousain avait auparavant remis en état deux verrières de Burgsthal endommagées par des explosifs pendant le conflit mondial (baies 6 et 8). Dans le cadre de la grande restauration de la cathédrale entreprise en 2012, dirigée par Pierre-Yves Caillault, l'atelier Creunier assure le nettoyage des vitraux sur échafaudage ; la réfection des meneaux de la fenêtre 106 vient d'entraîner la dépose sa verrière, qui devrait être restaurée d'ici 2015.£Baie 107 : motifs datables vers 1325 par comparaison avec des panneaux analogues conservés dans la cathédrale de Limoges (baie 17, vers 1323). Lancettes vitrées de losanges substitués après 1870 à leurs vitraux du XIVe s., un saint évêque et un saint diacre muni d'un livre et de la palme du martyre, encadrés de niches architecturales et entourés de grisailles, dont Guilhermy signale la bonne conservation en 1854-1857 ; panneaux perdus depuis leur dépose, sans doute effectuée par Lusson.£Baie 113 : Verrière de la Passion recomposée sous l'Ancien Régime ou en 1835, et complétée par les vitriers employés à cette date par Pescheloche.

- inventaire topographique

- recensement du vitrail

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Tarn - Albi

-

Commune

Albi

-

Adresse

place Sainte-Cécile

-

Dénominationsverrière

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes étudiées

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle

- Principale : 19e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Burgsthal Richardpeintre-verrierBurgsthal RichardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Baie 100 : 2 lancettes trilobées (7 registres), tympan à une rose octolobée et deux quadrilobes. Sujets inscrits dans des médaillons ovoïdes à fond bleu, cernés d'un filet rouge et inscrits dans les renflements de tiges jaunes chargées de feuilles vertes, développées en rinceaux sur fond rouge entre les scènes. Bordures de fleurons rouges et jaunes alignés sur un galon bleu doublé d'un filet blanc perlé.

Baie 105 : 2 lancettes et tympan à un octolobe et 2 quadrilobes. Deux figures de la fin du 15e s. en trois panneaux chacune (H. 2 m environ), remployées à la base des lancettes écourtées par les toitures de la sacristie.

Baie 106 : 2 lancettes et tympan à un octolobe et 2 quadrilobes.

Baie 107 : Tympan, rose octolobée : ornements de grisailles à filets et fermaillets de couleur.

Baie 113 : Deux scènes développées en quatre panneaux (3 m de hauteur environ), rapprochées artificiellement au milieu des lancettes.

-

Catégoriesvitrail

-

Structures

- lancettes

- jour de réseau

-

Matériaux

- verre, en plusieurs éléments peint au pochoir, polychrome

- plomb

-

Précision dimensions

Baie 100 : h 13 m ; la = 1,70 m. Baie 105 : h 11 m ; la 1,70 m. Baie 106 : h 13 m ; la = 1,70 m. Baie 107 : h = 13 m ; la = 1,70 m. Baie 113 : h = 13 m ; la = 1,70 m.

-

Iconographies

- armoiries

- Nativité de la Vierge

- Assomption

- Visitation

- Nativité

- Annonce aux bergers

- Adoration des bergers

- Adoration des Mages

- Présentation au Temple

- Fuite en Egypte

- Jésus et les Docteurs

- Vierge à l'Enfant£sainte Hélène

- saint Louis£sainte Sigolene, ?

- saint Martin partageant son manteau

- sainte Radegonde

- Passion

-

Précision représentations

Baie 100 : Verrière de l'Enfance du Christ (vers 1325, complétée au 19e et au 20e s.). Registre inférieur : deux écus aux armes de Béraud de Fargues, écartelées au 1 et 4 d'argent à la croix pattée et alésée de gueules, au 2 et 3 d'or au pot de sable (refaites en 1861 sur le modèle de l'écu conservé dans une des lancettes, en vis-à-vis de celui du chapitre). 2e registre : à gauche, la Naissance de la Vierge et, à droite, l'Assomption (1929, par Burgsthal, remplaçant les scènes égarées vers 1880 ; l'une, vue en bon état par Guilhermy en 1857, représentait l'Annonciation). 3e registre : à gauche, la Visitation sur un fond semé d'étoiles d'or (bien conservé) ; à droite, la Nativité (peu restauré). 4e registre : à gauche, l'Annonce aux bergers (bien conservé, berger de droite refait) ; à droite, l'Adoration des bergers (1861, par Lusson). 5e registre : à gauche, les mages devant Hérode (bien conservé à l'exception de l'un des mages et d'une pièce du fond) ; à droite, l'Adoration des mages (1861 sauf l'Enfant et le mage de gauche). 6e registre : à gauche, la Présentation au temple (1861 ; tête de Siméon ancienne ?) ; à droite, la Fuite en Egypte (quelques pièces d'origine). 7e registre : à gauche, le Miracle du champ de blé (deux soldats bien conservés à gauche, le troisième substitué en 1861 au moissonneur dans son champ) ; à droite, Jésus parmi les docteurs (assez bien conservé). Tympan, oculus de la rose : la Vierge à l'Enfant en trône (1861) ; motifs végétaux modernes dans les autres ajours.Verrière restaurée et complétée en 1861 par Lusson sur les cartons de Steinheil, puis en 1929 par Burgsthal.£Baie 105 : Lancette gauche : sainte Hélène couronnée, enserrant de ses bras la Vraie Croix, revêtue d'une jupe violine et d'un surcot rouge bordé d'hermines sous un manteau damassé doublé de même. Lancette droite : saint Louis couronné (dit Constantin par certains auteurs) en tunique verte couverte d'un manteau pourpre clair, présentant devant lui une croix-reliquaire orfévrée. Figures peu restaurées, isolées sur un fond de "cassons" bleus (1835 ou 1928 ?) ; têtes non nimbées, peintes suivant une même convention - chevelures courtes, paupières lourdes, nez courts et larges, bouches indiquées d'un trait sinueux -, mains schématiques, drapés simplifiés ; objets orfévrés et galons des vêtements teintés de jaune d'argent, ornés de pierreries dégagées par enlevés. Panneaux anciens non décrits par Guilhermy, probablement déplacés depuis la baie 102 où il distingua des "vitraux du 16e siècle" à travers l'échafaudage en place dès 1854. Verrière recomposée vers 1870 par Lusson, auteur des dais architecturaux à grands gâbles aux rampants fleuronnés traités en grisaille et jaune d'argent sur fond rouge, développés en quatre panneaux. Partie supérieure des lancettes : losanges bordés de quelques pièces de couleurs en remploi. Tympan : panneaux ornementaux colorés, par Burgsthal vers 1928.£Baie 106 : verrière de sainte Sigolène (?) et de la charité de saint Martin, originaire de la baie 105, transférée par Lusson vers 1870. Ouvre offerte par le chapitre dont les armes, de gueules à la croix-reliquaire carolingienne d'Albi, sont intégrées au bas des panneaux figurés. Lancette gauche : peint sur fond bleu en quatre panneaux (2,80 m de haut environ), saint Martin à cheval, partageant son manteau, nimbé et coiffé d'un haut couvre-chef ; scène densément composée, encombrée de détails (harnachement du cheval, éperons, tonnelet à la ceinture du mendiant, sol dallé coloré sous les pieds de l'animal) ; assez bien conservé (tête du cheval restaurée en 1835 (?), celle du mendiant en 1928). Lancette droite : en quatre panneaux sur fond rouge, une sainte abbesse en pied, nimbée, en coule grise et voilée de noir, munie de sa crosse teintée de jaune d'argent comme le galon du manteau. Figure tantôt dite sainte Radegonde reine des Francs (Auriol, Lafond), tantôt sainte Sigolène, fondatrice albigeoise de l'abbaye de Troclar représentée sur la clôture du chour (Burgsthal), ou encore sainte Claire ; assez bien conservé (visage refait par Burgsthal en 1928). Au-dessus des personnages, développés sur quatre panneaux, deux dais au dessin identique, sur fond rouge à gauche et bleu à droite : tourelles sveltes, évidées de fenêtres et hérissées de pinacles flamboyants ; détails de la modénature soulignés de jaune d'argent (peu restauré). Composition entourée de vitreries claires (quatre panneaux placés dessous, trois au-dessus), à losanges cernés de bordures largement recomposées à l'aide de pièces anciennes retaillées (oiseaux, couronnes, lys royal de la fin XVe s.), complétées en 1928. Tympan : panneaux ornementaux colorés, par Burgsthal, 1928. Verrière restaurée en 1948 par Ouillac, à nouveau déposée pour restauration en 2014.£Baie 107 : Quadrilobes inférieurs : deux écus armoriés non peints.£Baie 113 : Deux scènes développées en quatre panneaux (H. 3 m environ), rapprochées artificiellement au milieu des lancettes. A gauche : l'Agonie du Christ au jardin des Oliviers ; les trois apôtres endormis drapés de rouge et de bleu, sur un sol herbeux teinté de jaune d'argent seuls conservés de l'ouvre primitive, le reste plus ou moins reconstitué vers 1835, le Christ (tête repeinte par Burgsthal), le calice et la main divine bénissant sur fond de "cassons" bleus. A droite : la Flagellation ; d'origine, le sol à damiers verticaux, le bourreau en tunique rouge et quelques pièces de damas bleu placées entre sa tête et celle du Christ ; panneaux complétés vers 1835, dont l'essentiel du Christ lié à une colonne sur fond de "cassons" bleus. Au-dessus des personnages, deux grands dais identiques développés sur quatre panneaux, à plusieurs étages de baies rectangulaires, crénelés et coiffés de petits dômes, teintés de jaune d'argent clair sur fonds de couleurs alternées, bleu à gauche et rouge à droite (vers 1500-1510 ? peu restaurés) ; non signalés par Guilhermy à cet emplacement, ces dais architecturaux peuvent provenir de la baie 108, accompagnant les saints Pierre et Paul disparus après 1868. Panneaux de losanges dans le reste de la baie.

-

État de conservation

- oeuvre restaurée

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreÀ signaler

-

Protectionsclassé au titre immeuble, 1862

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Documents d'archives

-

Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine : 94/14/14

Lafond, Notes (s. d., vers 1960).

Bibliographie

-

Guilhermy (1854-1857)

f° 134, 135, 136. -

La cathédrale d’Albi. - Congrès archéologique de France, 92e session, Toulouse (1929)

p. 388, 389 -

Suau (Jean-Pierre) L'iconographie du Christ et de la Vierge dans le vitrail méridional (XIIIe-XIVe siècles), dans Cahiers de Fanjeaux Année 1993 28 pp. 255-288

p 5-6, 36- 37, passim. -

Crozes (Hippolyte), Monographie de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, 1873.

p; 237 -

Hérold (Michel), Les vitraux du Midi de la France, Presses Universitaires de Rennes, 2000, 398 pages

cathédrale Sainte-Cécile

Adresse : place Sainte-Cécile

Parties constituantes

- baie 101 : verrière de la Conception et de la jeunesse de la Vierge

- baie 103 : scènes de la vie de sainte Cécile et de Valérien

- baie 107

- baie 117 : la Résurrection de Lazare

- Baie 113 : verrière de l'Agonie du Christ et de la Flagellation

- baie 119 : saint en pied

- baie 105 : verrière de saint Louis et sainte Hélène

- baie 102 : la légende du moine Théophile, scènes de la vie de Marie, les Noces de Cana, le Calvaire, la Pentecôte, la Dormition de la Vierge, les Funérailles de la Vierge, l'Assomption, le couronnement de la Vierge

- baie 104 : scènes de la vie de sainte Cécile et de Valérien

- baie 106 : verrière de sainte Sigolène (?) et de la charité de saint Martin