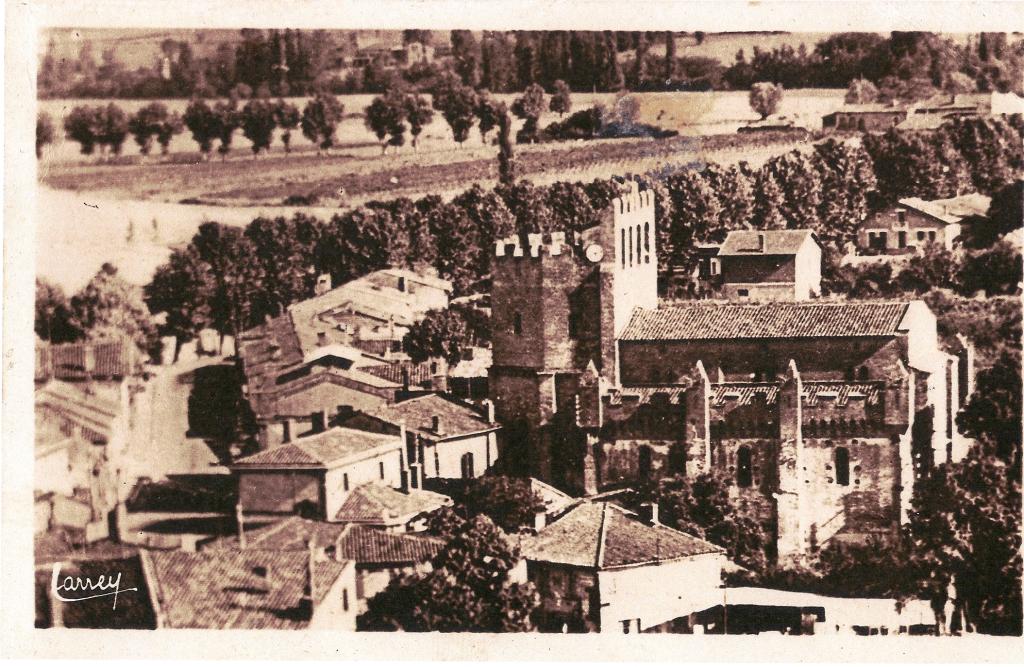

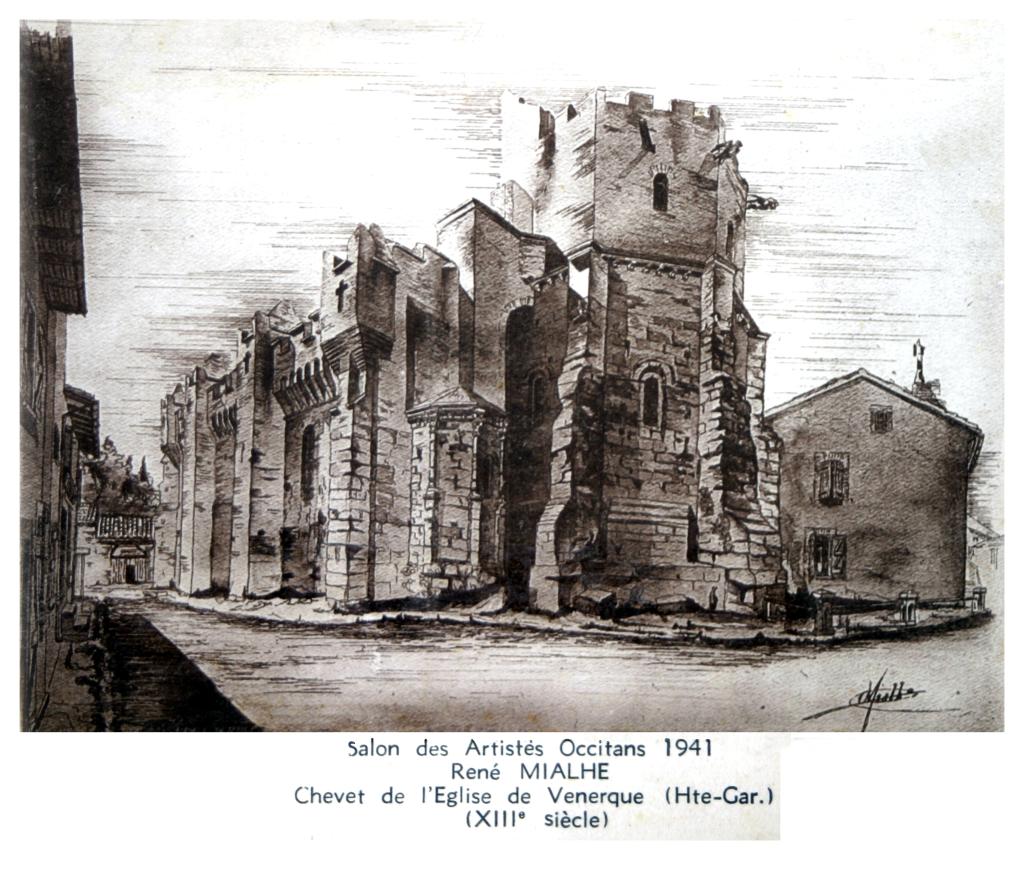

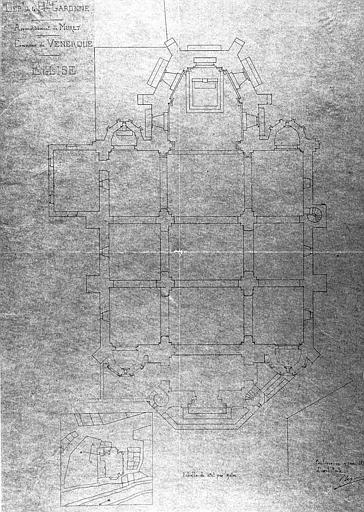

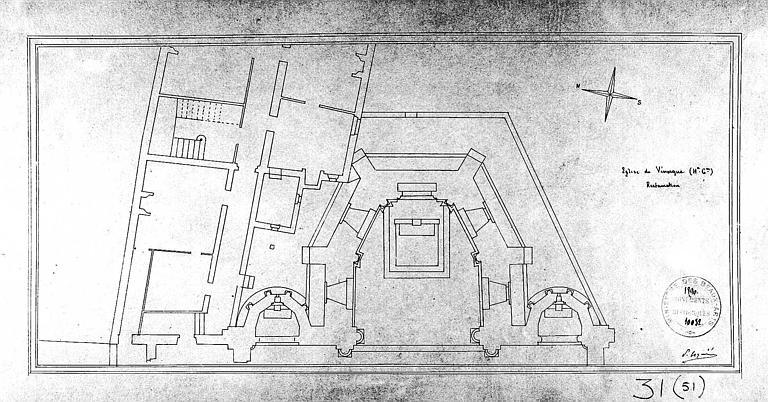

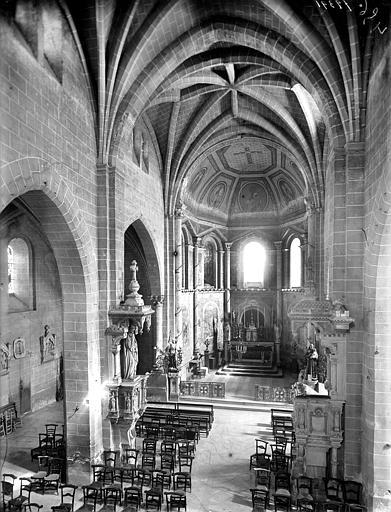

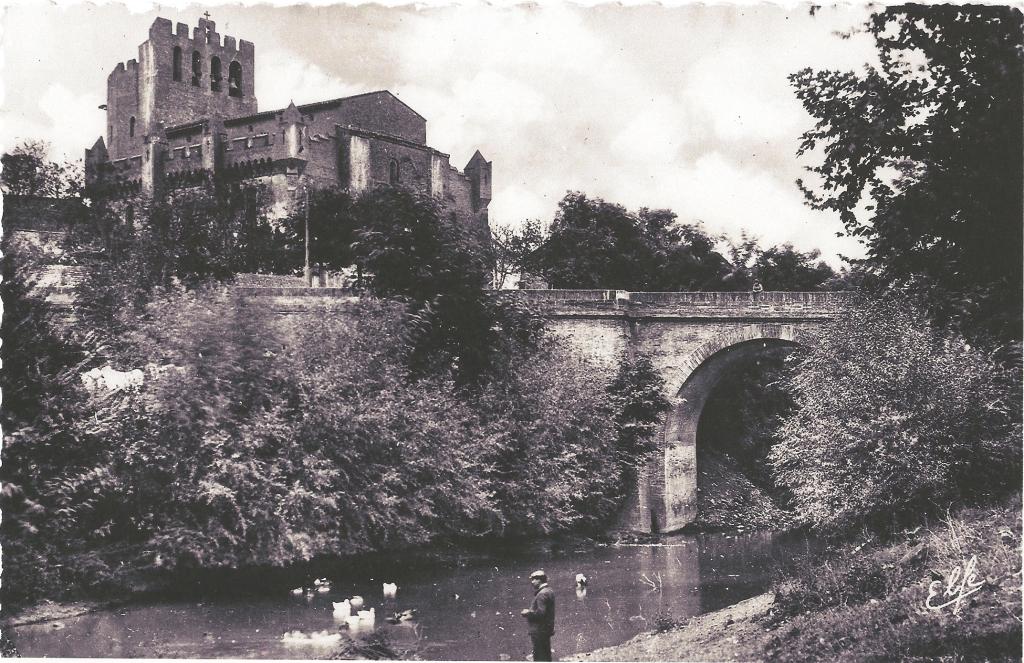

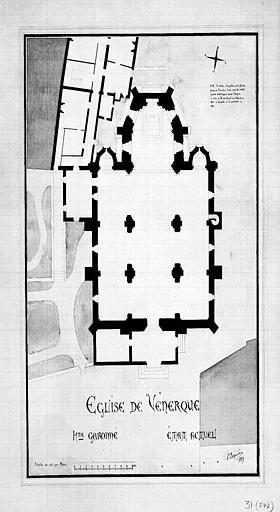

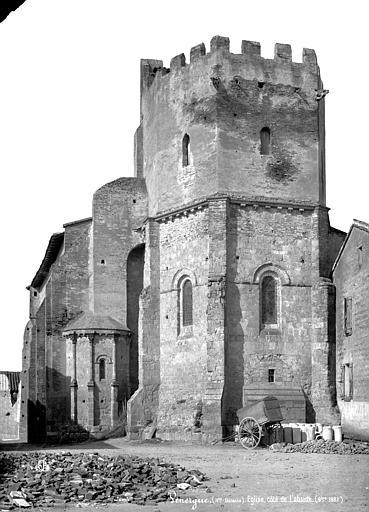

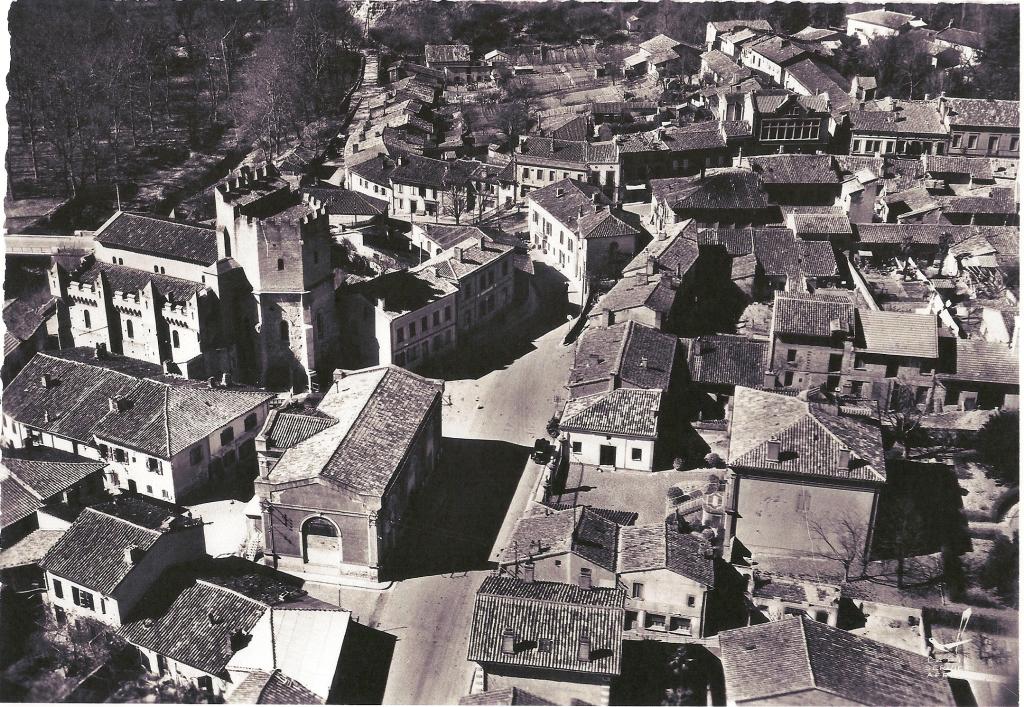

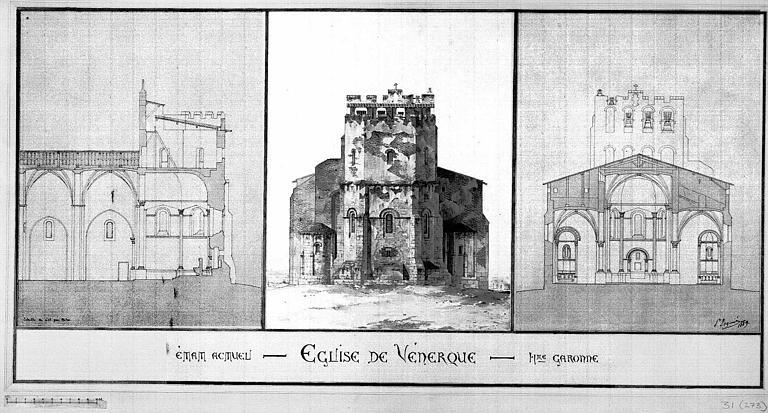

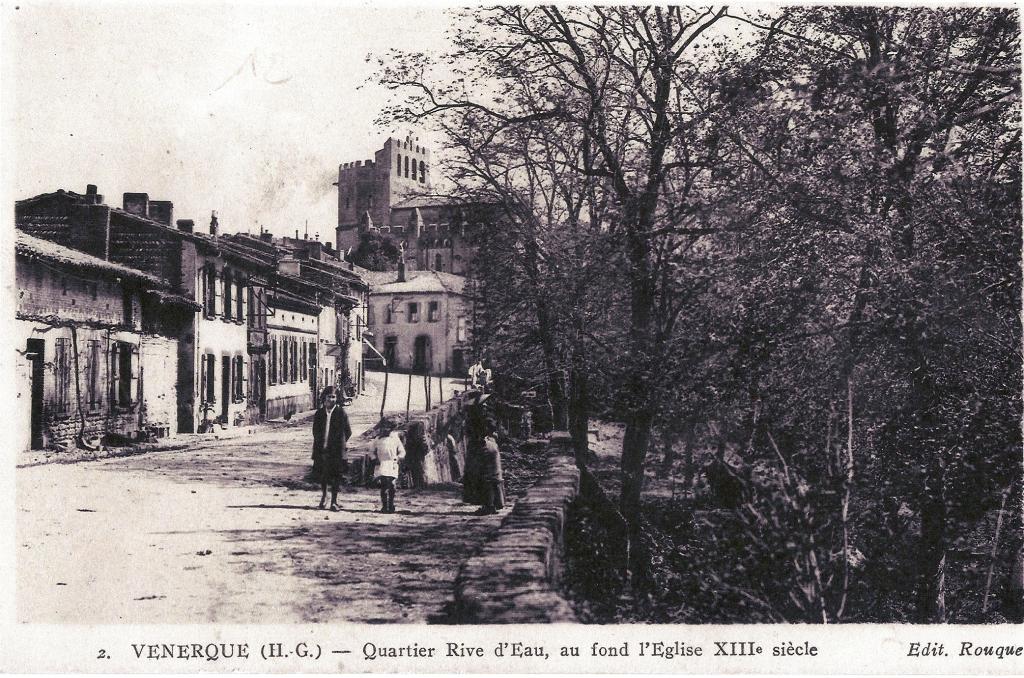

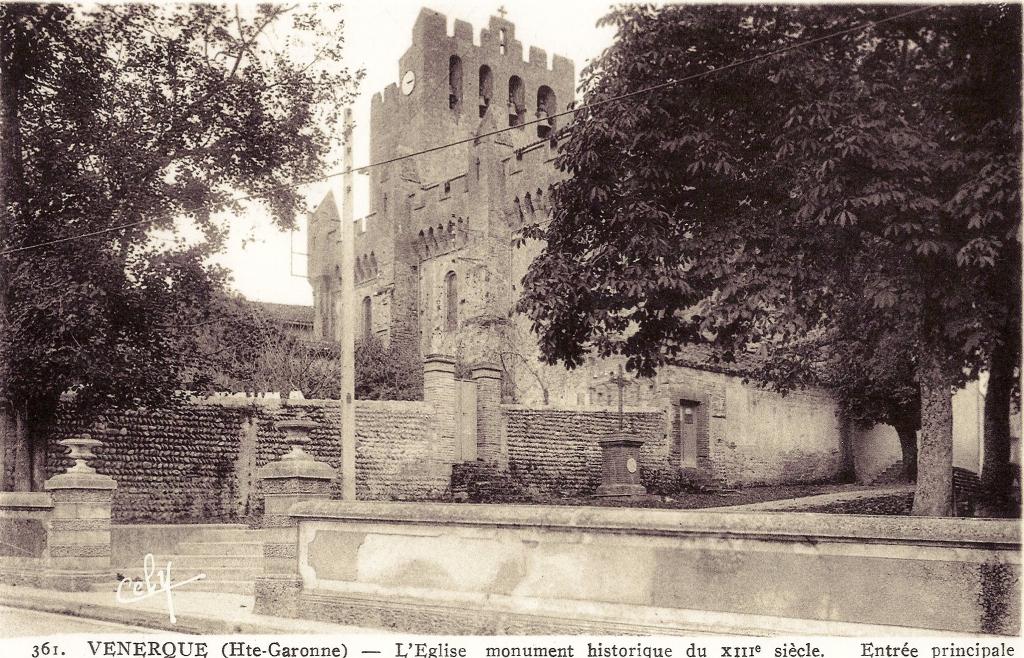

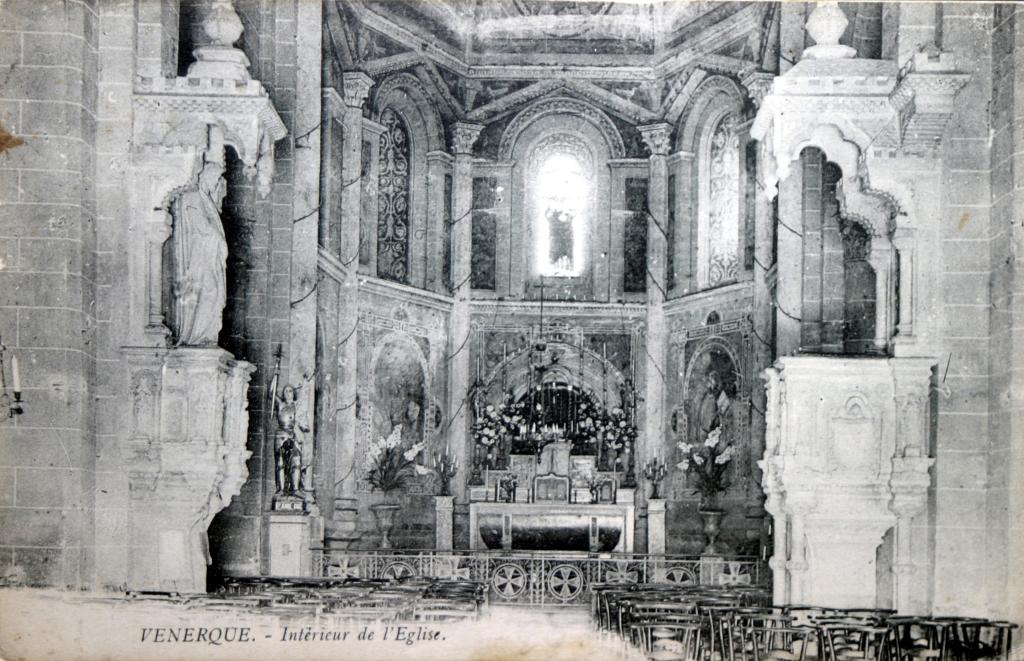

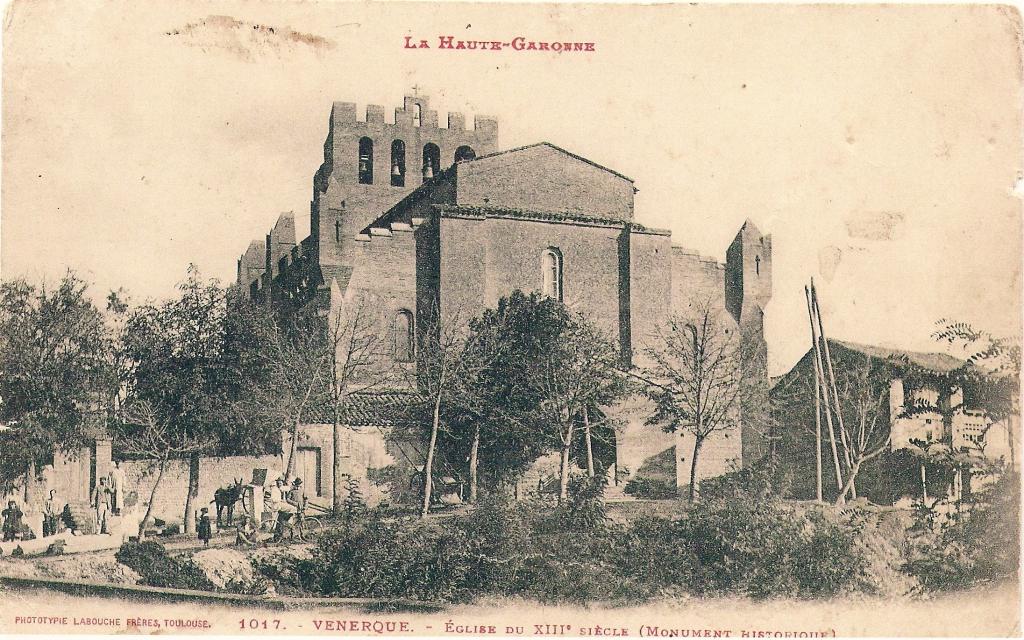

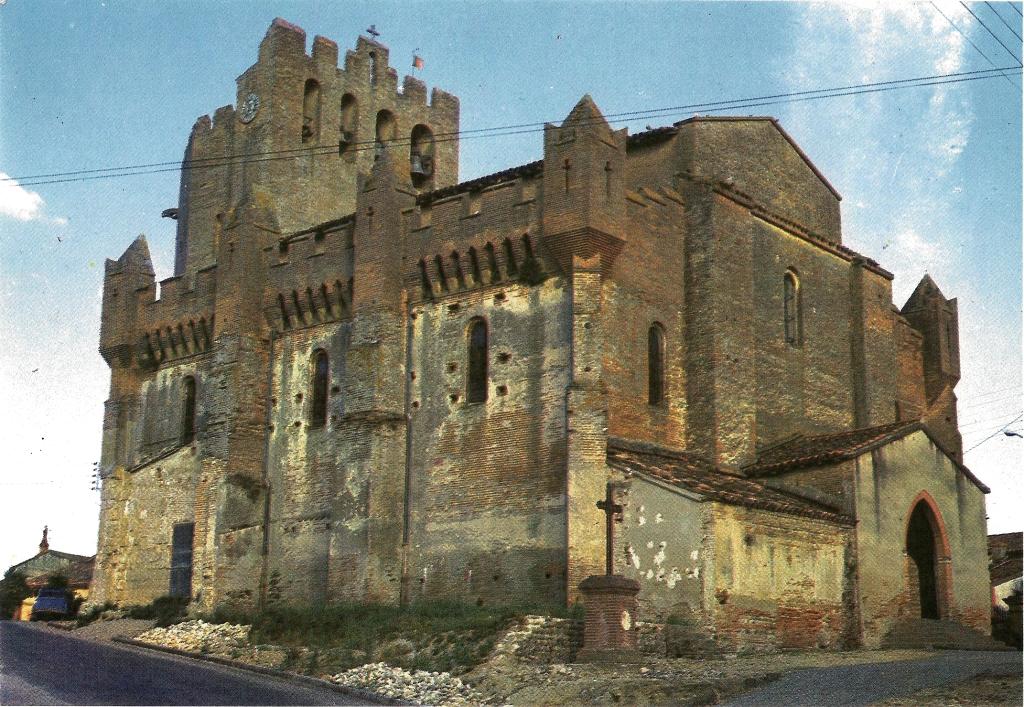

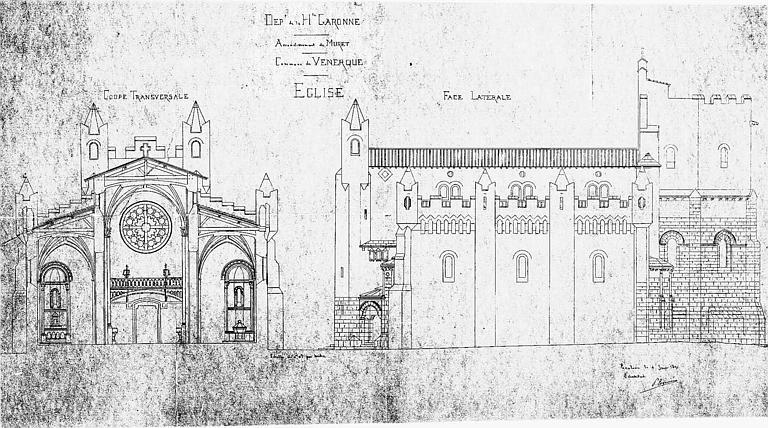

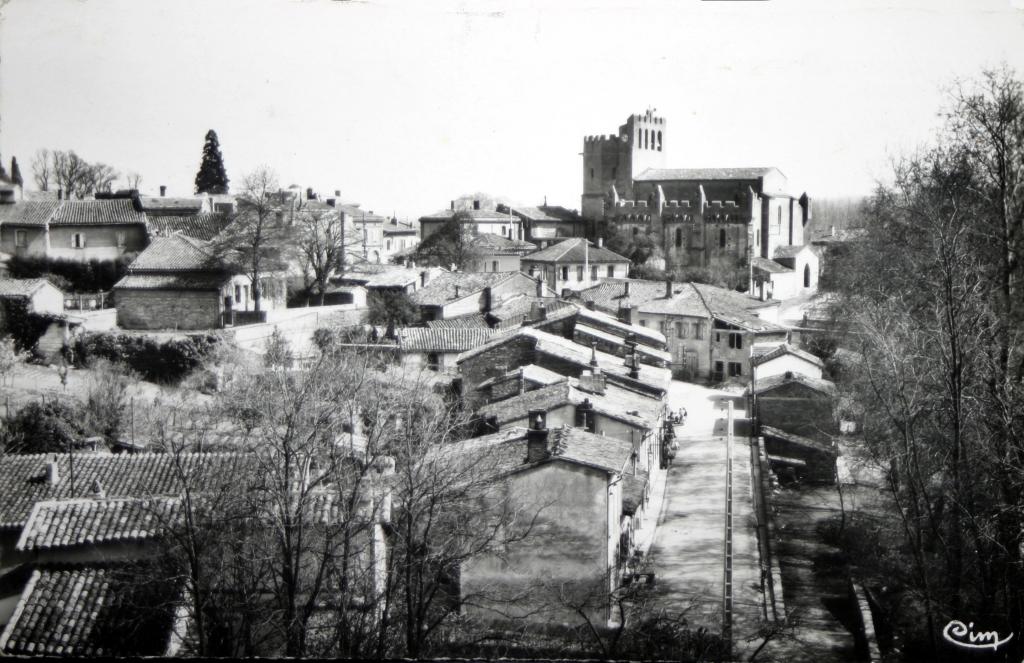

Véritable châsse architecturée destinée à recevoir d'insignes reliques, le chevet roman, en pierre, de l'église Saint-Pierre de Venerque retint l'attention des Monuments Historiques dès les années 1840. Construits avec une plus grande économie de moyens, le transept, le clocher-mur et la nef en brique ont été occultés par les transformations ultérieures. Le bas-côté nord a été ajouté à la fin du Moyen Age, époque où l’abside est surélevée. Mais ce sont les travaux du 19e siècle qui parachevèrent l'édifice en le dotant d'un second bas-côté, qui donna son homogénéité au plan, et d'une couronne de mâchicoulis, créneaux et poivrières qui en firent un modèle d'église fortifiée.

- opération ponctuelle

-

Association du Patrimoine de VenerqueAssociation du Patrimoine de VenerqueCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Haute-Garonne - Auterive

-

Commune

Venerque

-

Adresse

rue Jean Barthes

-

Cadastre

1815

I

311

;

2009

I

556

-

Dénominationsabbaye, prieuré, église paroissiale

-

Genrede bénédictins

-

VocablesSaint-Pierre, Saint-Phébade

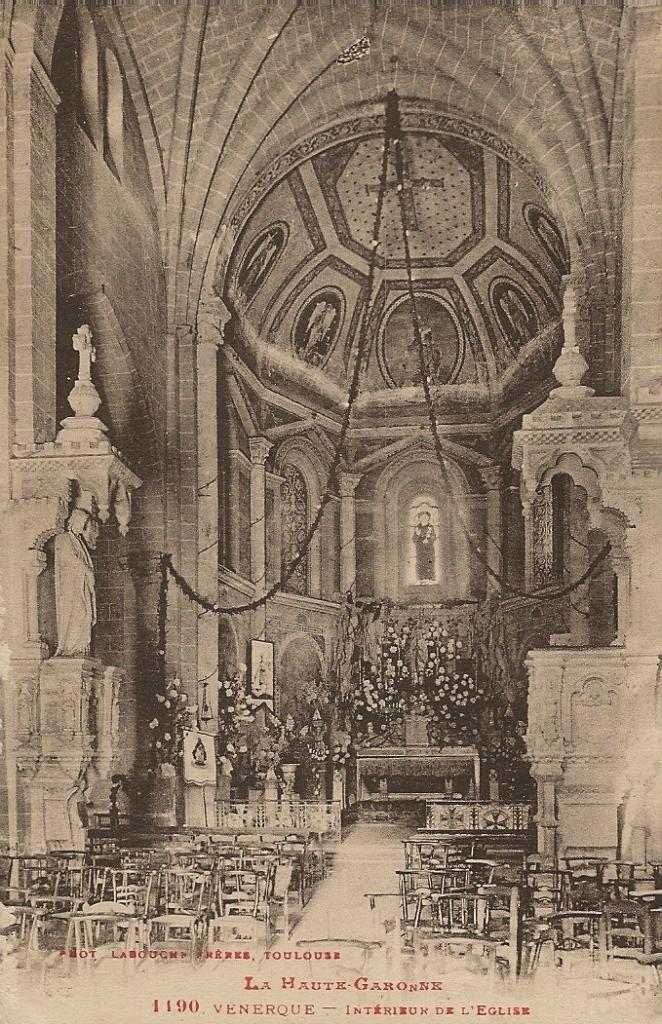

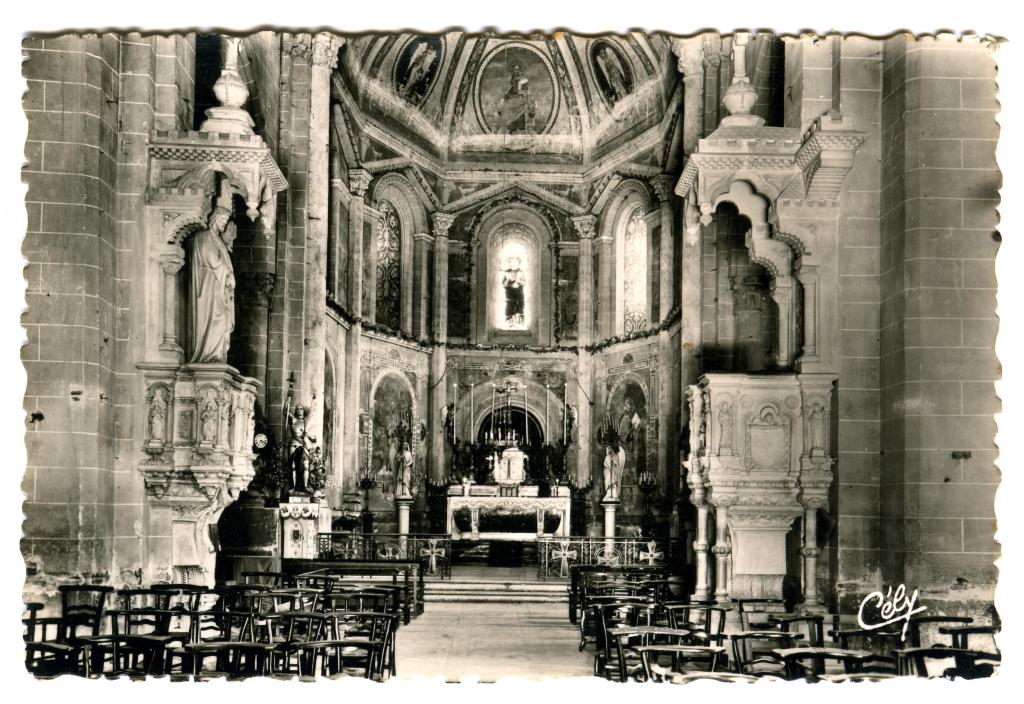

La première mention connue fait état d'un monastère en 817 ; le comte de Toulouse Guillaume IV en fait donation à Saint-Pons de Thomières en 1080 (M. Durliat, Haut-Languedoc roman, p. 41). La construction de l'église commence par l'édification du chevet dans les premières décennies du 12e siècle. Les travaux se poursuivent, vraisemblablement au 13e siècle, par les parties hautes du chevet, le clocher-mur, puis le transept et la nef, jusqu'au portail d'entrée. A la fin du Moyen Age, le transept et sa croisée sont voûtés. A la même époque, le bas-côté nord est construit. La surélévation du chevet est peut-être contemporaine. Au 19e siècle, plusieurs campagnes de travaux se succèdent. Dans la première moitié du 19e siècle, d'importants travaux sont diligentés par l'abbé Lassalle et la fabrique : établissement des voûtes des deux travées de la nef et du bas-côté nord et construction du bas-côté sud, achevée en 1841. Les travaux sur le chevet sont dirigés par Alexandre du Mège à partir du classement de l'église en 1840. Ils portent sur les vitraux, fresques et sculptures. L'architecte Jacques-Jean Esquié prend ensuite la direction des travaux à partir de 1853, s'occupant du carrelage de la nef et de la toiture du choeur. En 1896-1897, son fils Pierre Esquié fait surélever les trois vaisseaux pour recevoir trois toitures indépendantes et une fortification périphérique : les travaux sont sans doute achevés en 1903, date inscrite sur un vitrail, de l'atelier de Saint-Blancat de Toulouse, placé dans une fenêtre haute de la nef.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 12e siècle

- Principale : 13e siècle , (incertitude)

- Principale : Fin du Moyen Age

- Principale : 19e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Villeneuve Augustearchitecte attribution par sourceVilleneuve AugusteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Laforgue Antoinearchitecte départemental attribué par travaux historiquesLaforgue AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Esquié Jacques-Jeanarchitecte diocésain attribué par travaux historiquesEsquié Jacques-JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : architecte attribué par travaux historiques

-

Personnalité :

Du Mège Alexandremaître d'ouvrage attribué par travaux historiquesDu Mège AlexandreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

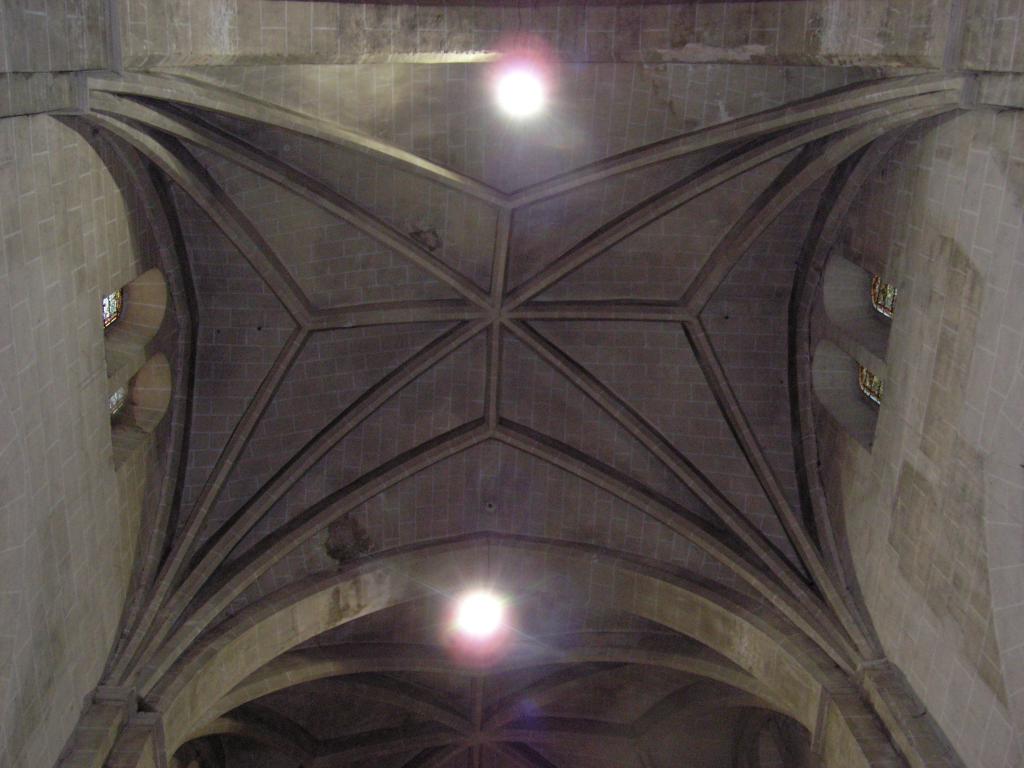

Le chevet roman, construit en grès, comporte une abside et deux absidioles polygonales. L'abside, voûtée en cul-de-four, conserve sa couverture d'origine en briques posées en tas-de-charge sur un blocage en galets. Le transept et les parties sommitales du chevet sont construits en brique. Le clocher-mur s'appuie à l'est sur la couverture de l'abside et à l'ouest sur l'arc triomphal. Il comporte deux séries de quatre arcades en plein-cintre et est couronné de merlons et créneaux. La surélévation de l'abside, à des fins de fortification à la fin du Moyen Age, vient s'appuyer contre le clocher-mur et a entraîné le bouchage des arcades basses. Au 13e siècle, l'édifice, en croix latine, comportait une nef unique, ouverte à l'ouest par un modeste portail dans une façade sobre, cantonnée de deux massifs contreforts d'angle. Le bas-côté nord est construit en brique à la fin du Moyen Age. Le bas-côté sud, ajouté dans la première moitié du 19e siècle, est bâti en assises alternées de brique et galets. Les fausses voûtes des deux bas-côtés et de la nef sont réalisées, au 19e siècle, à l'image de celles du transept, mais en briques posées à plat. La surélévation de la nef dans le dernier quart du 19e siècle, en brique, reçoit un appareil défensif : mâchicoulis, créneaux et échauguettes.

-

Murs

- calcaire

- brique

- pierre de taille

- galet

- appareil mixte

-

Toitsbrique en couverture, tuile creuse

-

Plansplan en croix latine, plan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- cul-de-four

- voûte d'ogives

- fausse voûte d'ogives

-

Couvertures

- extrados de voûte

- toit à deux pans

- toit à un pan

- croupe polygonale

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

- vitrail

- peinture

-

Représentations

- ornement végétal

- animal

- ornement géométrique

- animal fantastique

-

Précision représentations

Chapiteaux ornés de feuillages et d'animaux ; cordons à billettes et à palmettes ; gargouilles en forme d'animal fantastique.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1840

-

Précisions sur la protection

classement par liste de 1840

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil général de la Haute-Garonne, Archives départementales

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Bibliographie

-

Breton (Hélène), "Venerque", Le canton d'Auterive, sous la direction de Louis Latour et Arec 31, coll. Eglises et chapelles de la Haute-Garonne.

p. 329-345 -

Joy (Diane), Scellès (Maurice), L'église Saint-Phébade de Venerque dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 2010.

p. 141 à 160 -

Joy (Diane), "L'église Saint-Pierre de Venerque", Midi-Pyrénées patrimoine, n° 19, automne 2009, p. 98-101.

p. 98-101

Chercheur à l'inventaire général de 2007 à 2010. Chercheur associé à Rodez de 2010 à 2019.

Chercheur à l'inventaire général de 2007 à 2010. Chercheur associé à Rodez de 2010 à 2019.