Le cimetière du Monastère était auparavant implanté dans le bourg et entourait totalement l’église paroissiale Saint-Etienne et Saint-Blaise. Il était à la fin du 18e siècle, d’après la visite pastorale du 20 avril 1778, « bien clos et muré ». Il comportait une croix monumentale, dans sa partie nord comme le figure le plan géométrique du bourg du Monastère, levé en 1787 (coll. Privée).

Au milieu du 19e siècle, la municipalité décide de le transférer principalement pour des raisons de salubrité. Lors du conseil municipal du 10 mai 1863, le maire indique que le cimetière est situé à 3 mètres au-dessus du sol de l’église, ce qui rend celle-ci « malsaine et humide ». De plus, le cimetière est insuffisant pour accueillir les inhumations ordinaires et trop petit en cas d’épidémie. D’autres raisons, non évoquées, ont certainement motivé cette décision, en particulier la nécessité de se conformer au décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), qui interdit les inhumations dans les lieux de culte et dans l’enceinte des villes et bourgs et oblige les communes à implanter leur cimetière à 35 mètres au moins des habitations.

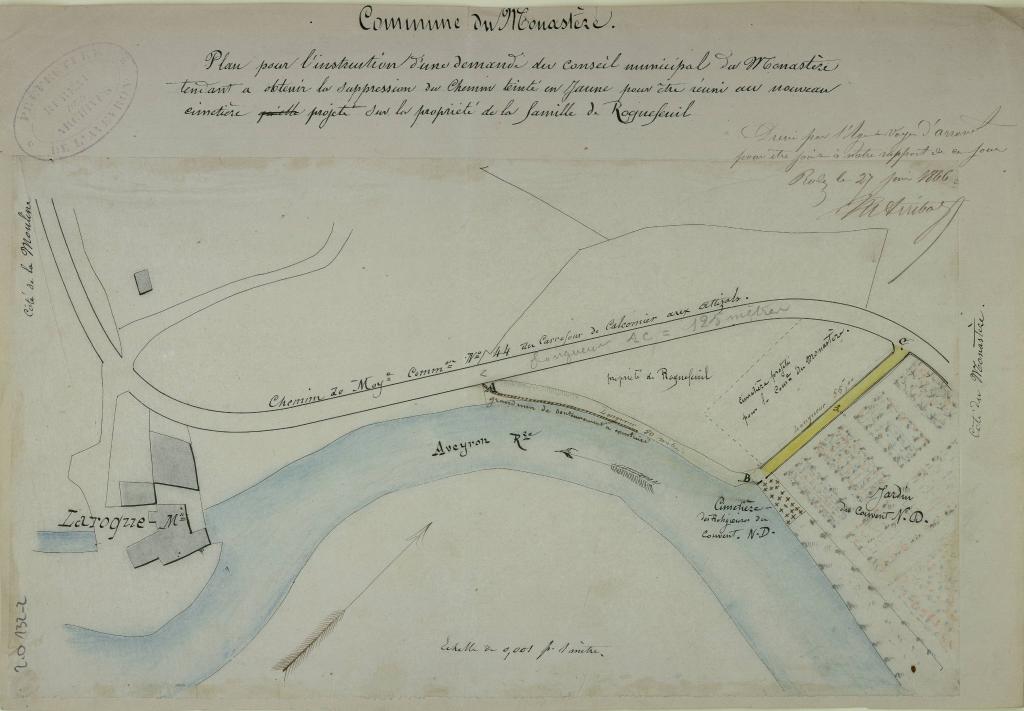

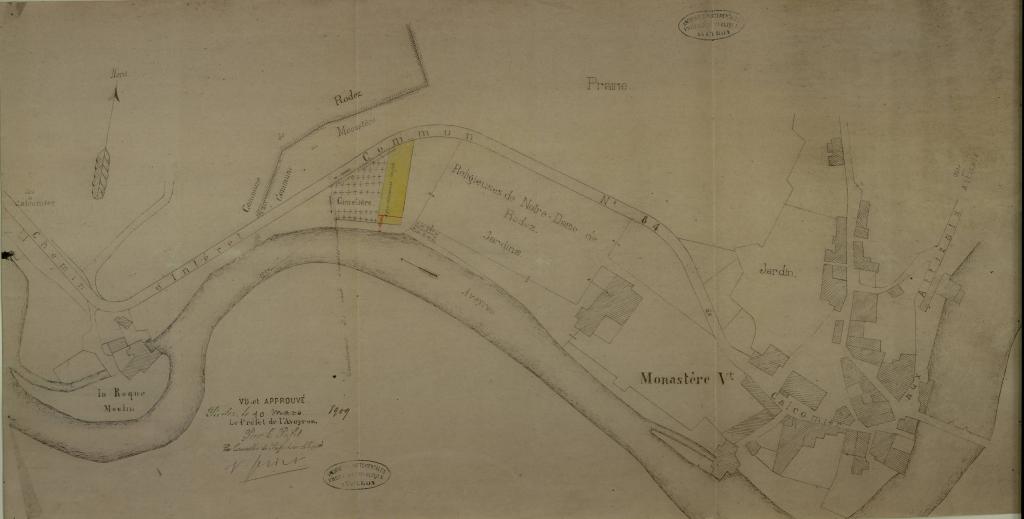

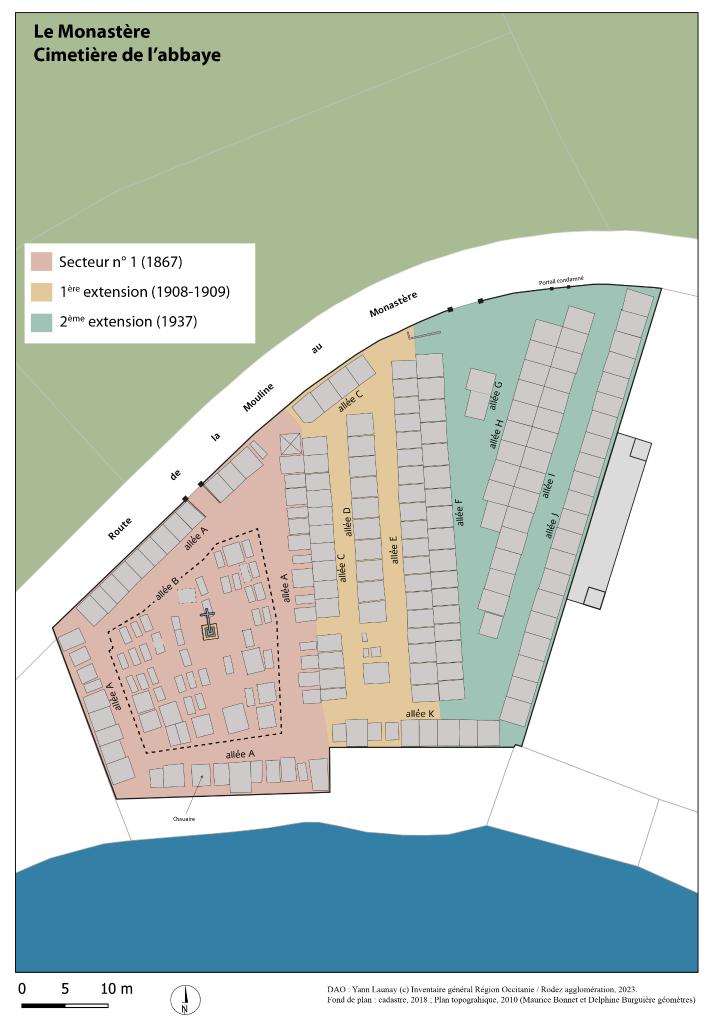

Le maire choisit d’aménager le nouveau cimetière en bordure de l’Aveyron, à l’ouest du couvent des religieuses de Notre-Dame, sur un terrain acquis auprès de la famille de Roquefeuil et bordant le chemin vicinal n° 44 de Calcomier aux Attizals. Il est initialement prévu que le cimetière borde le chemin de desserte du couvent et du cimetière de l’Aveyron, mais il est finalement déplacé plus à l’ouest.

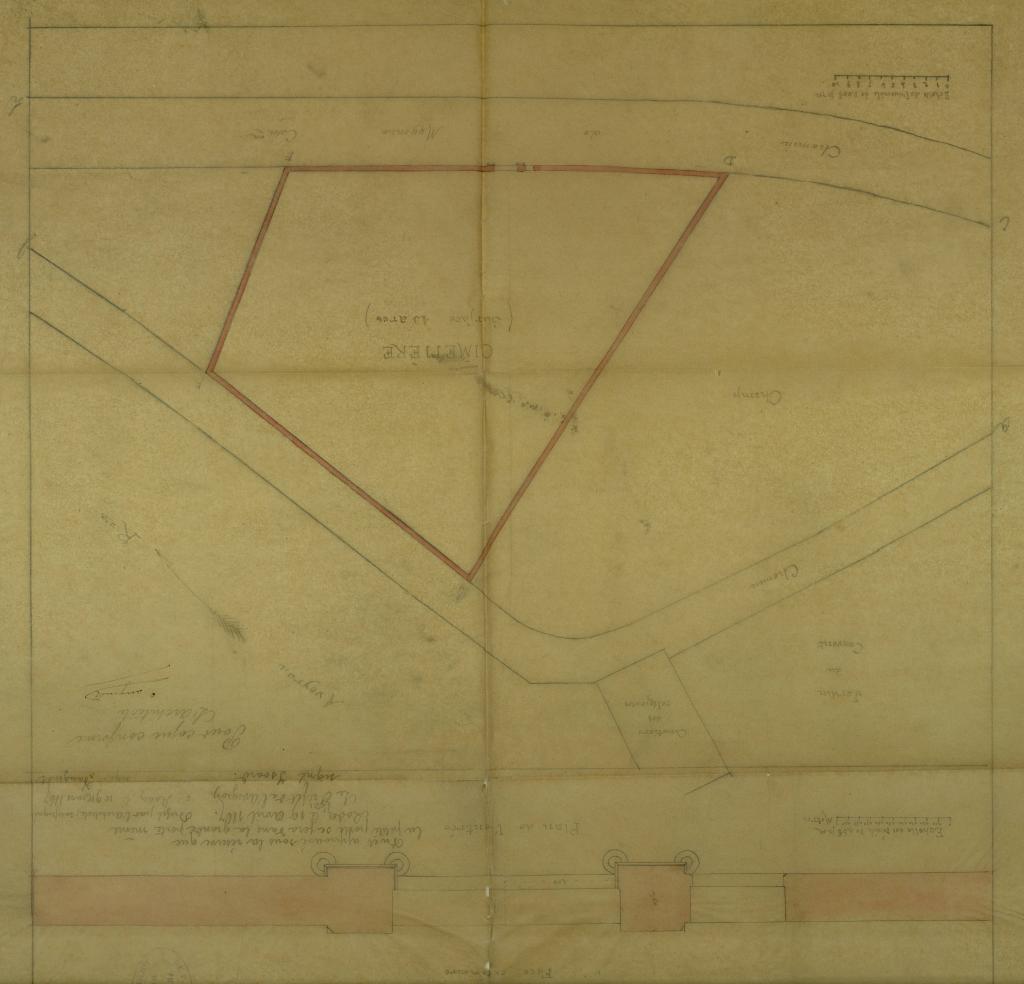

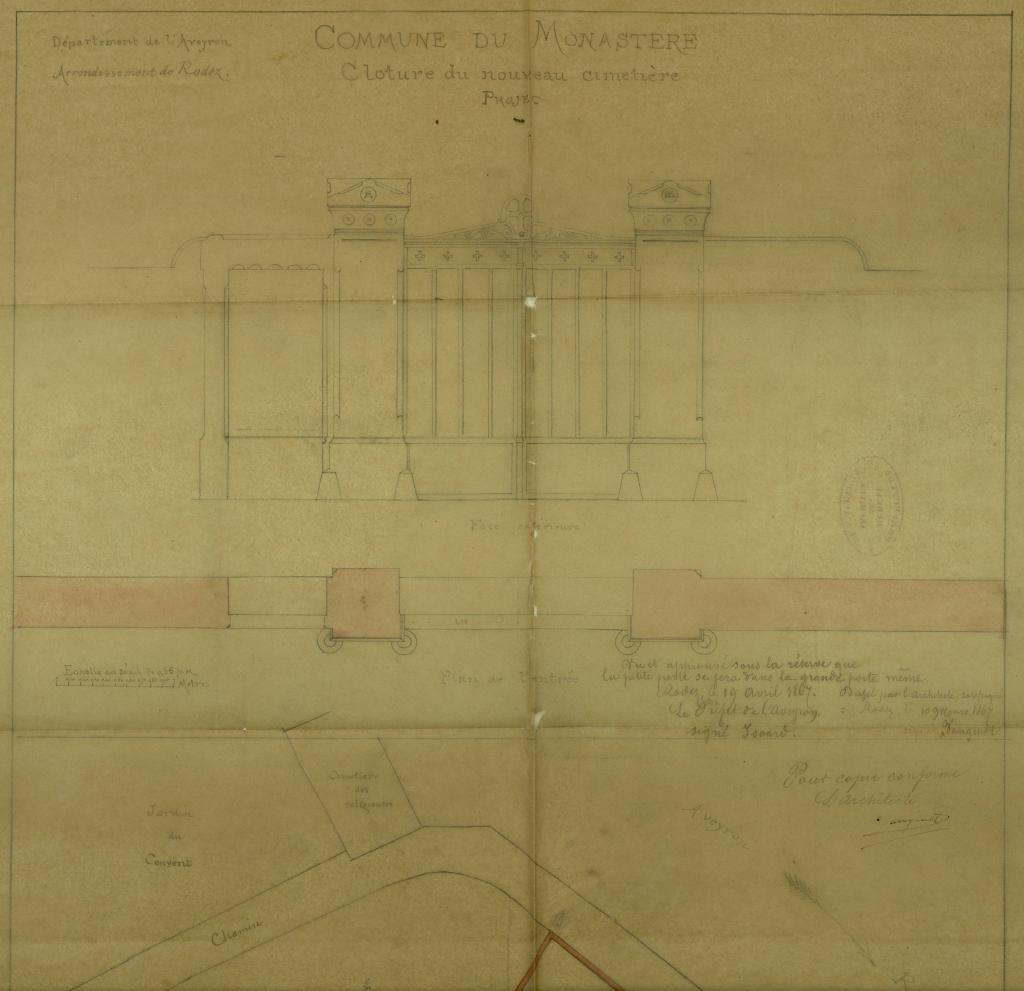

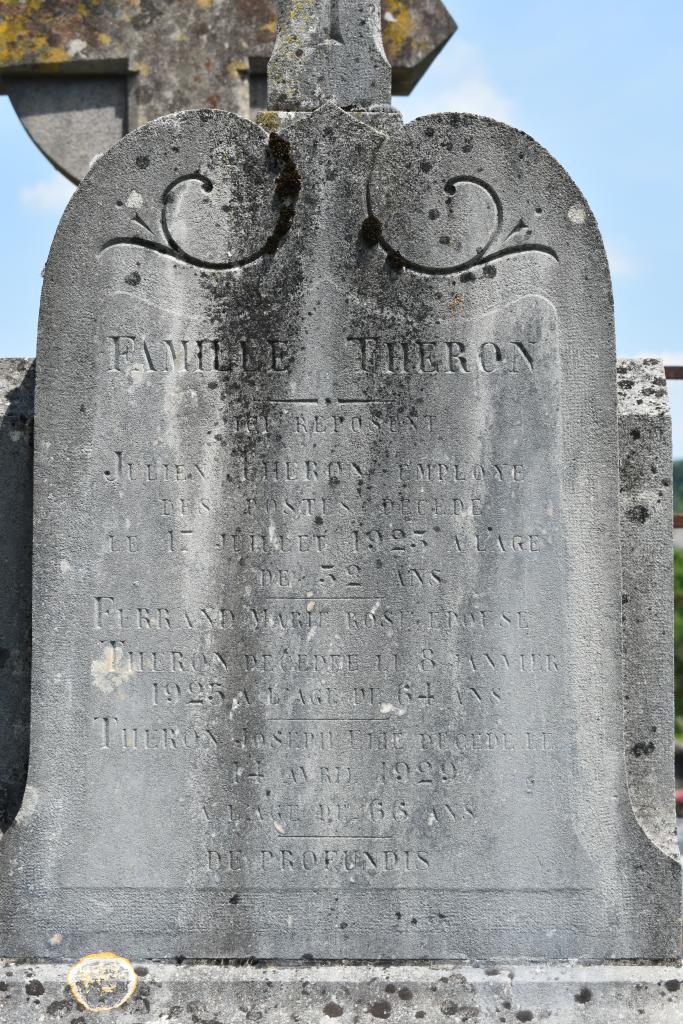

Les plans de la clôture et du portail d’entrée sont dressés par l’architecte départemental Jean-Baptiste Vanginot le 10 mars 1867, et approuvés par le préfet le 19 avril suivant sous réserve que la porte piétonne soit intégrée dans le portail principal. Le cimetière commence à fonctionner la même année et la première concession est prise par Amans Théron le 30 juillet 1867.

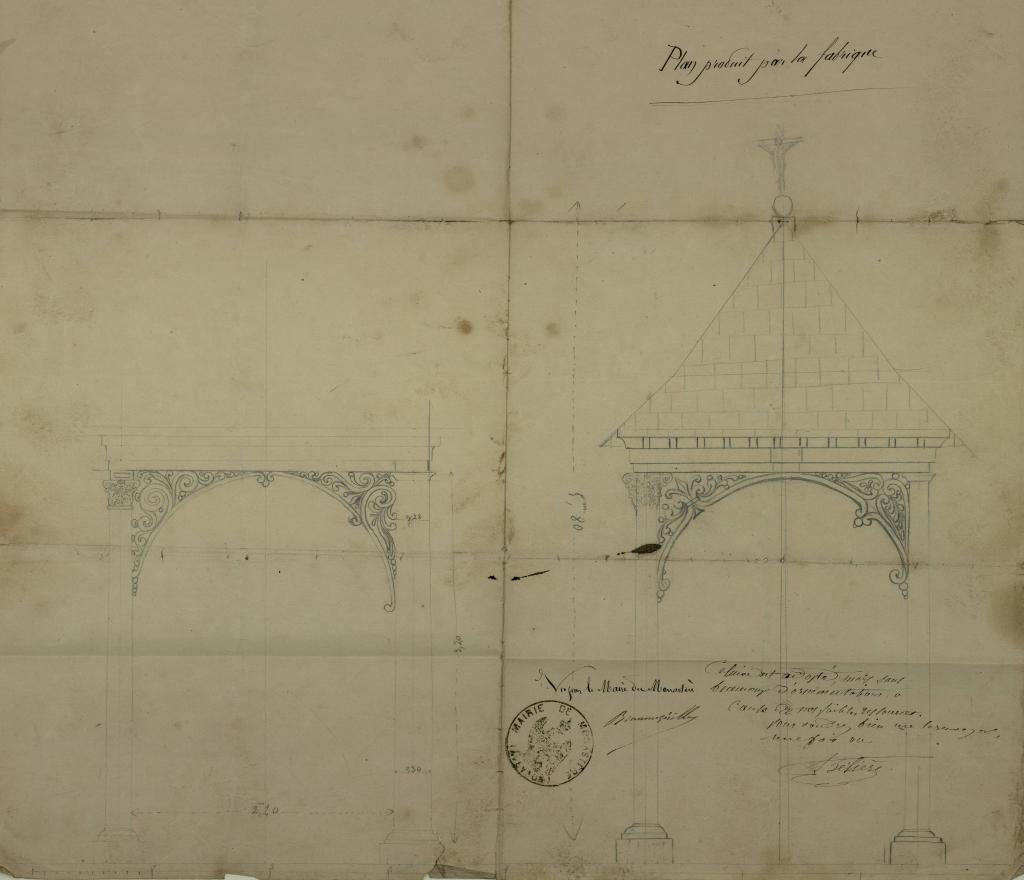

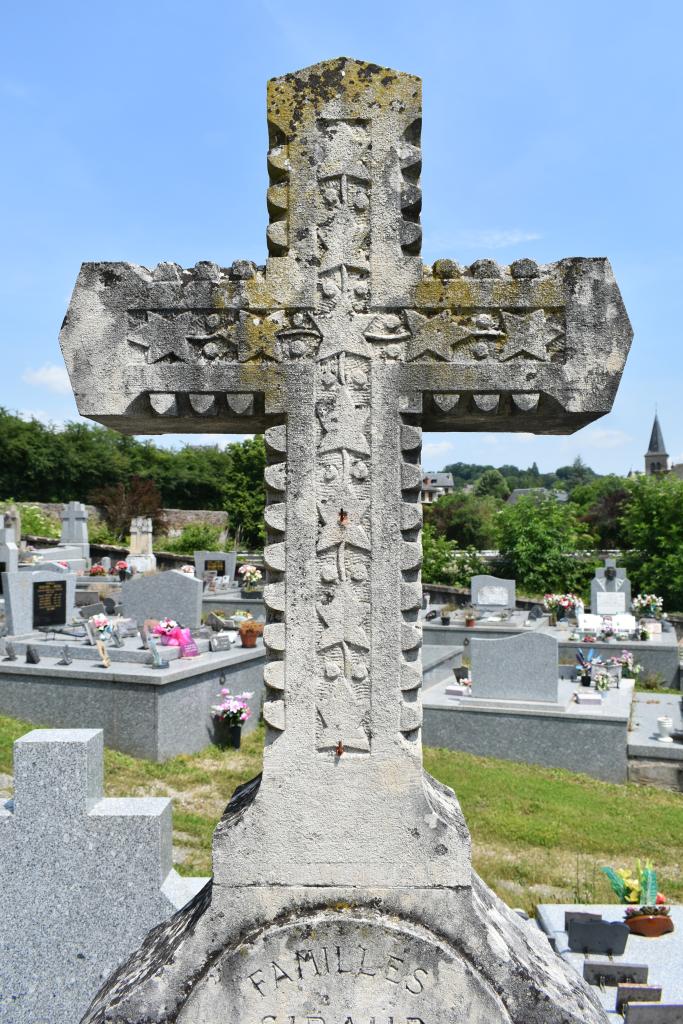

En 1868, la fabrique de l’église du Monastère projette de construire un nouvel oratoire au centre du cimetière mais la commune rejette le projet. À son emplacement est finalement érigée en 1876 une croix monumentale, d’après un projet fourni dès 1869 par le maire Vital Beaumevieille.

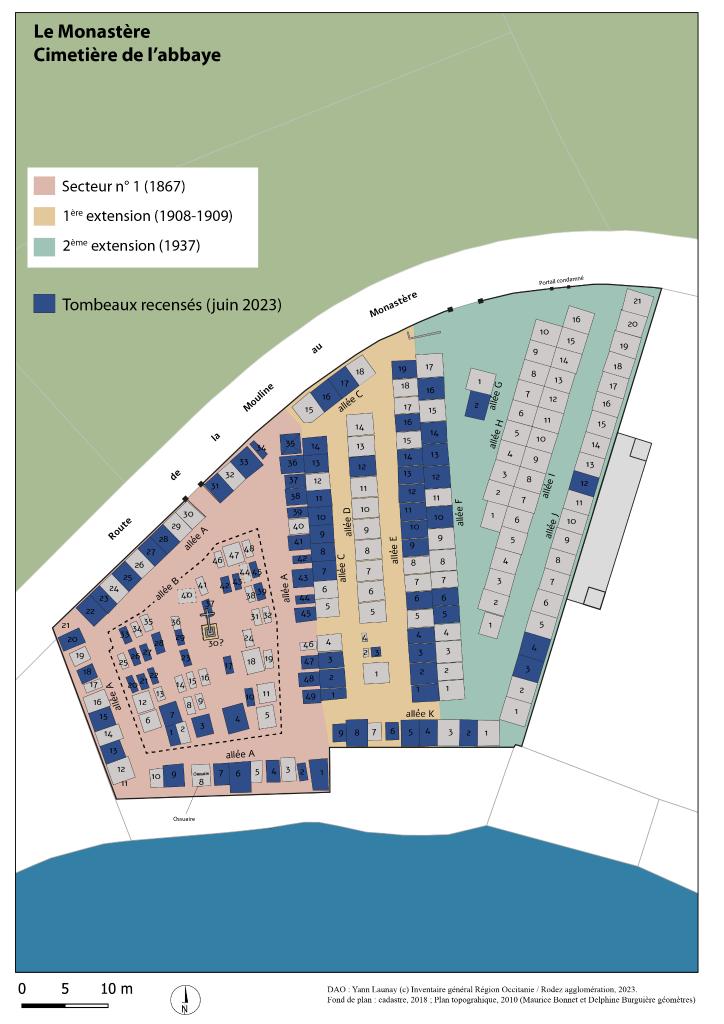

Pour répondre à la demande, la surface attribuée aux concessions perpétuelles est doublée en février 1878 et finalement triplée le 18 octobre 1885, « une rangée de monuments funèbres entourera ainsi le cimetière ».

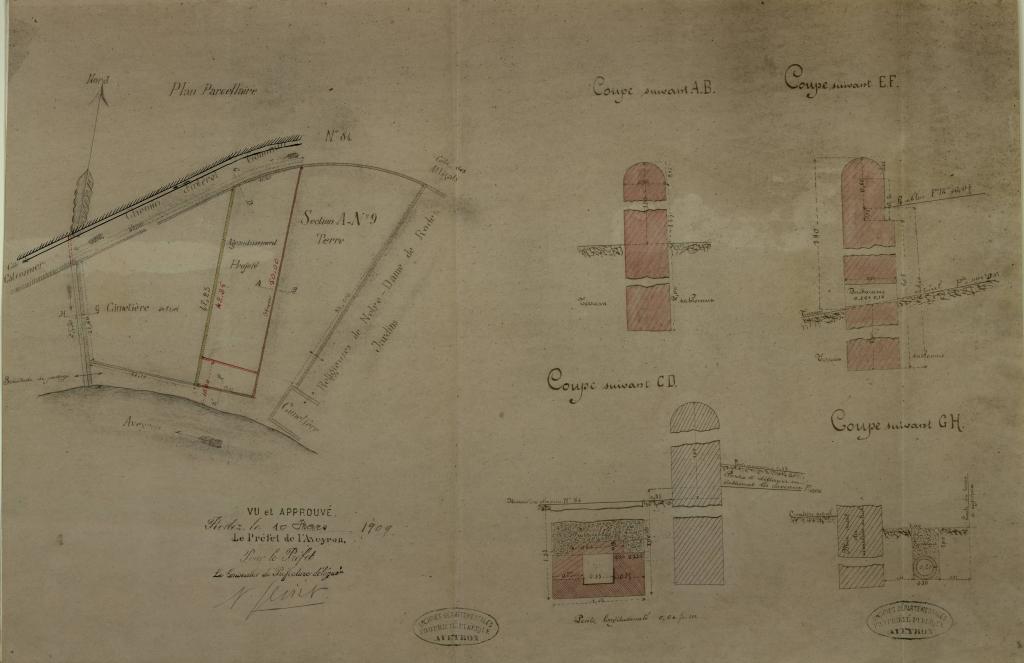

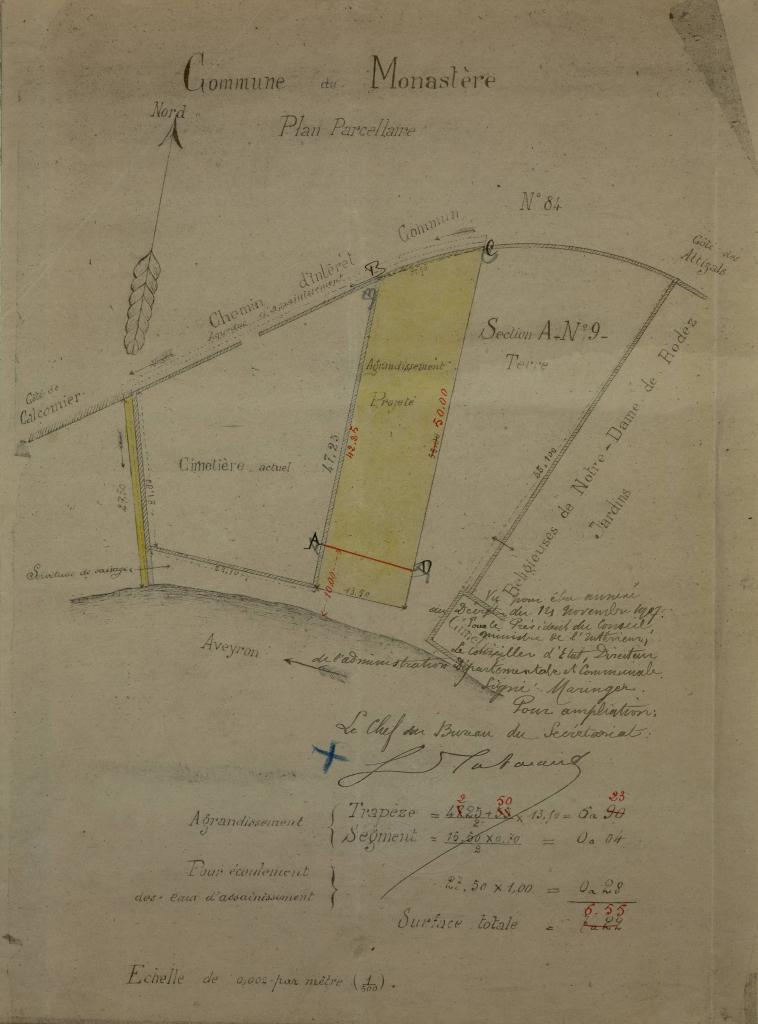

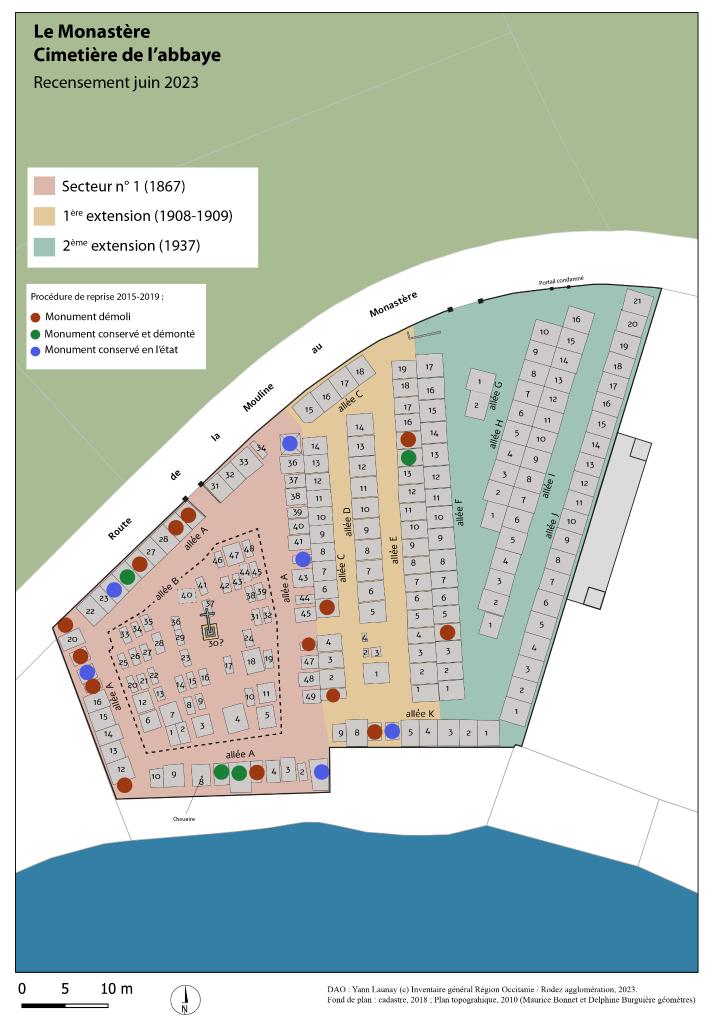

Le nombre croissant d’inhumations nécessite d’agrandir le cimetière à deux reprises. En 1905, P. Seinpaul, architecte à Campagnac, est chargé d’établir un premier projet d’agrandissement, déclaré d’utilité publique le 14 novembre 1907. Le terrain de 655 m² est acquis auprès de l’ancienne congrégation des religieuses de Notre-Dame. Les travaux sont exécutés par Auguste Ferrier, entrepreneur à Istournet (commune de Sainte-Radegonde). Conformément à la décision préfectorale, afin d’éviter une inondation, l’extension est éloignée de 10 mètres du lit de la rivière, formant ainsi le décrochement visible dans la partie sud du cimetière.

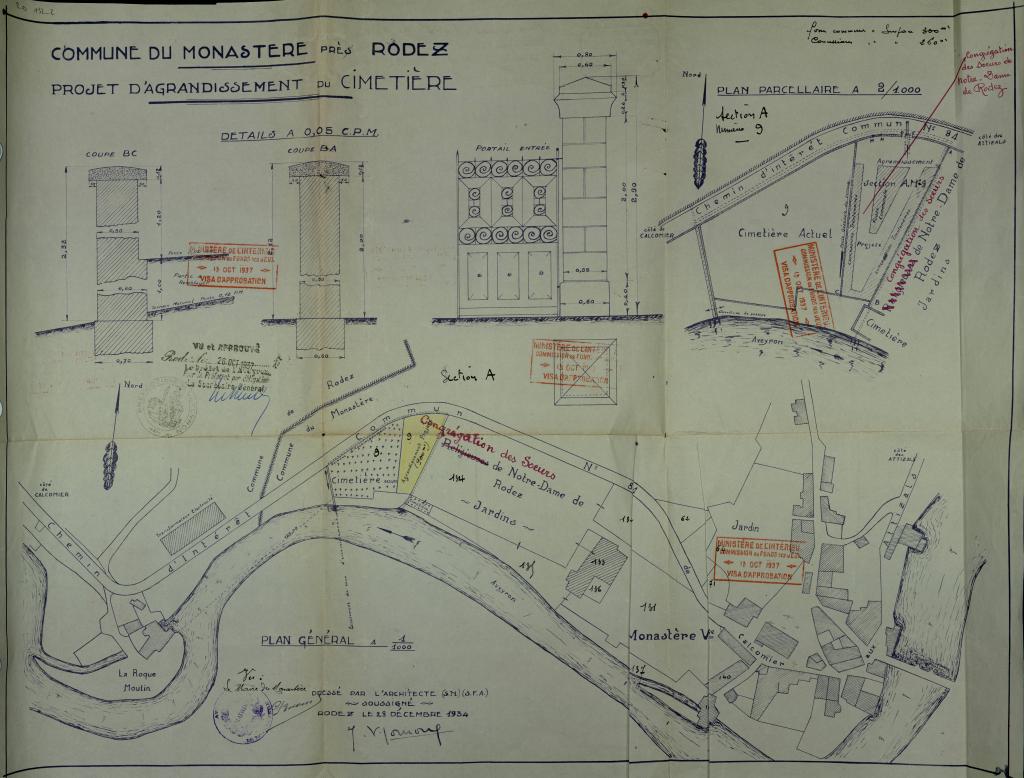

En novembre 1933, la municipalité décide de réaliser une nouvelle extension de 900 m², dans le prolongement de l’agrandissement précédent, portant la surface totale du cimetière à 2 500 m². L’architecte Jean Vigouroux est chargé du projet et les travaux sont exécutés par Théophile Foissac, entrepreneur de maçonnerie et de monuments funéraires. Ils sont achevés en 1937.

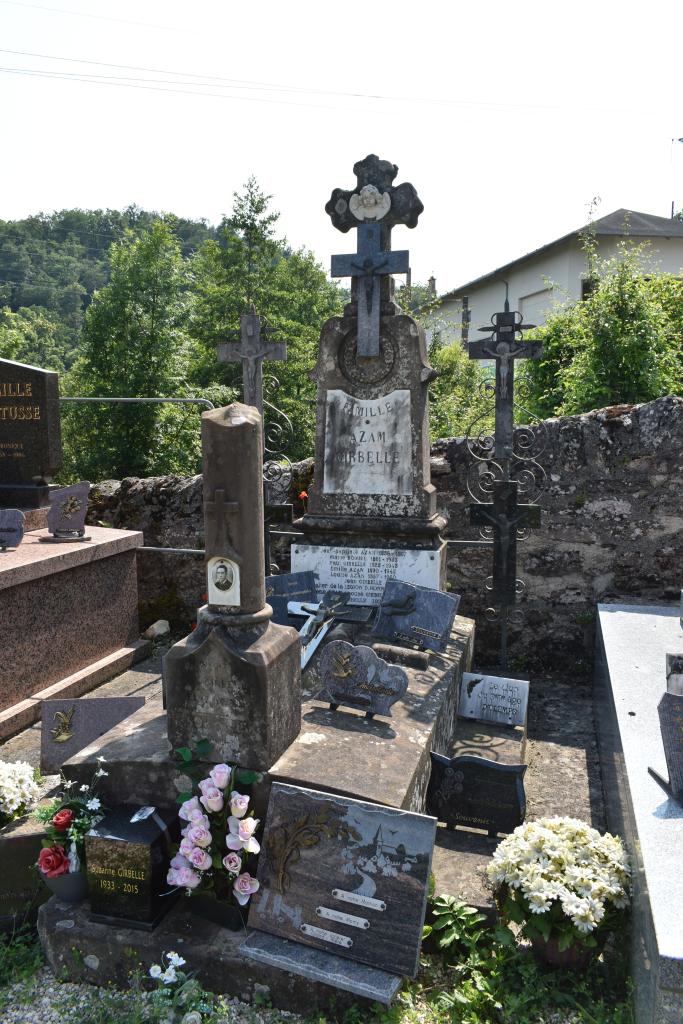

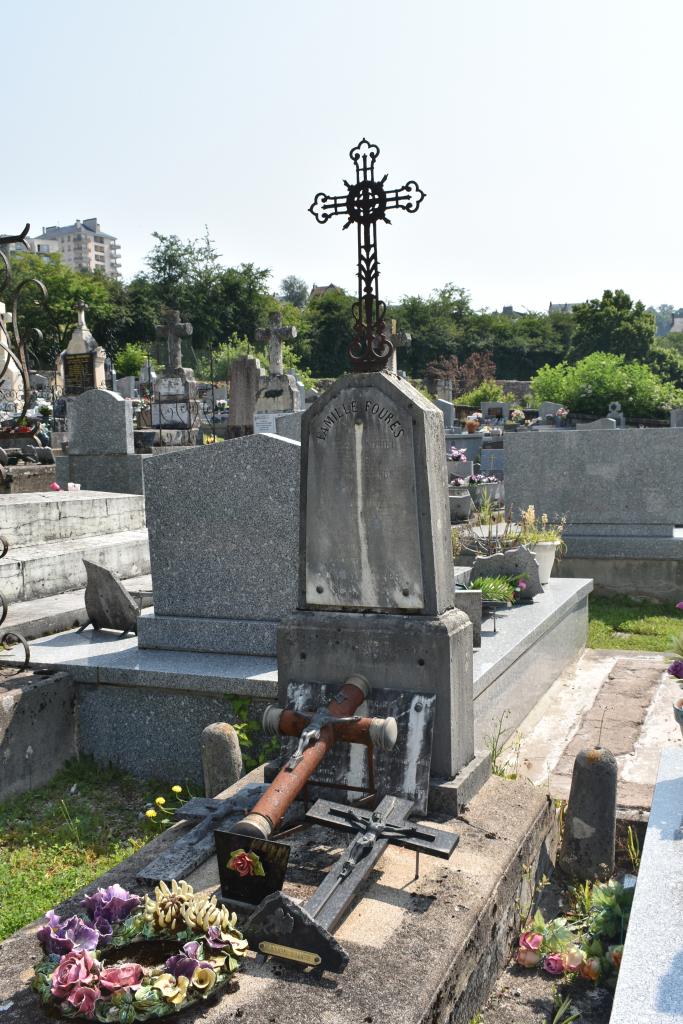

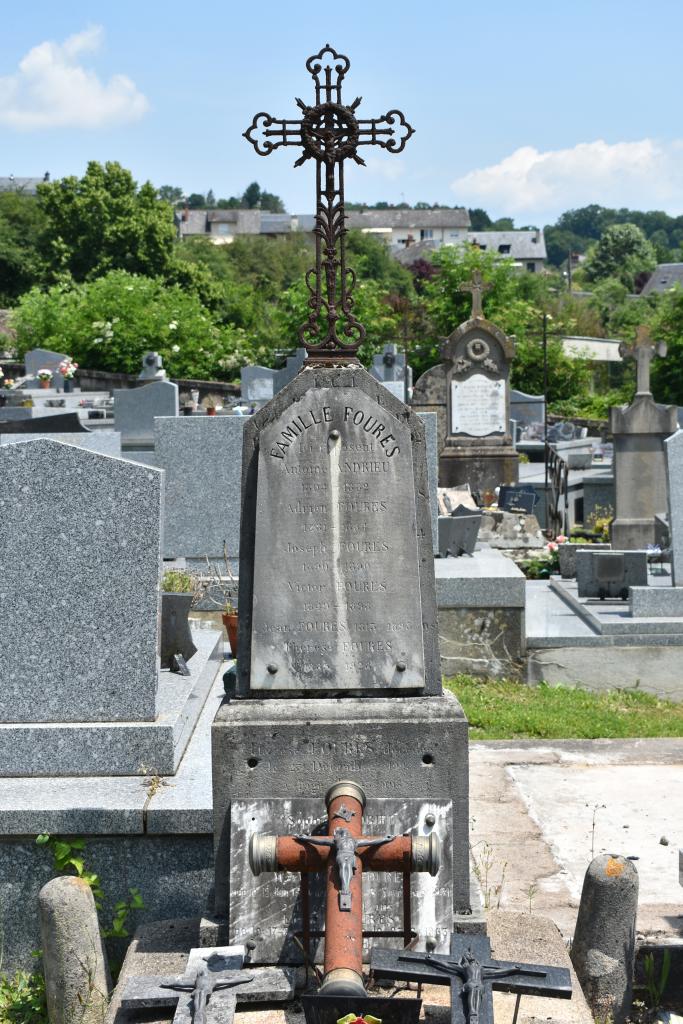

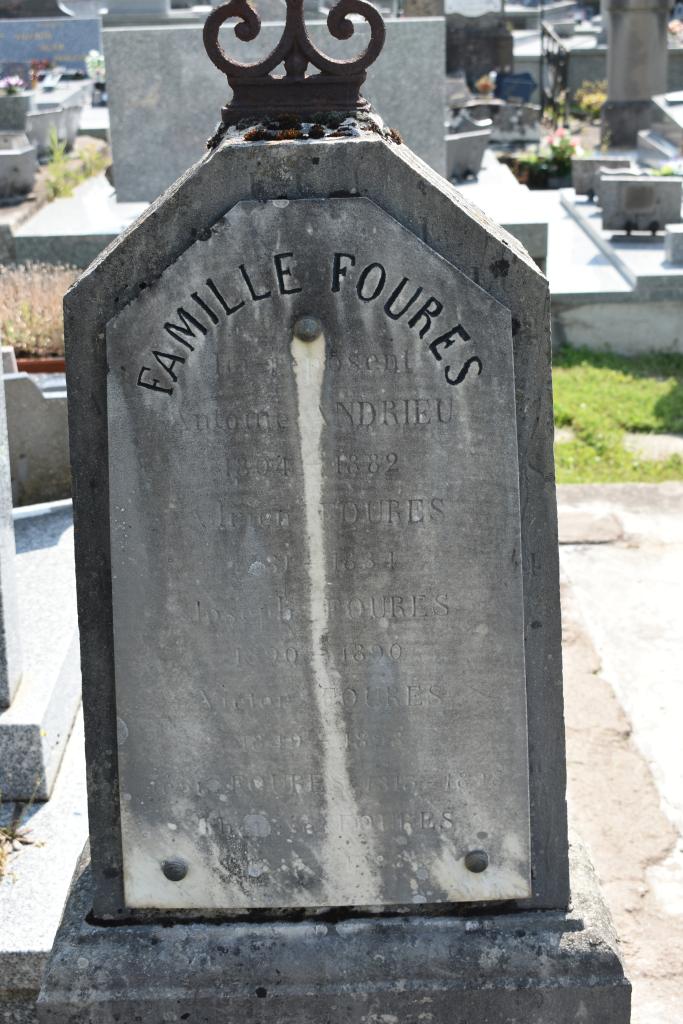

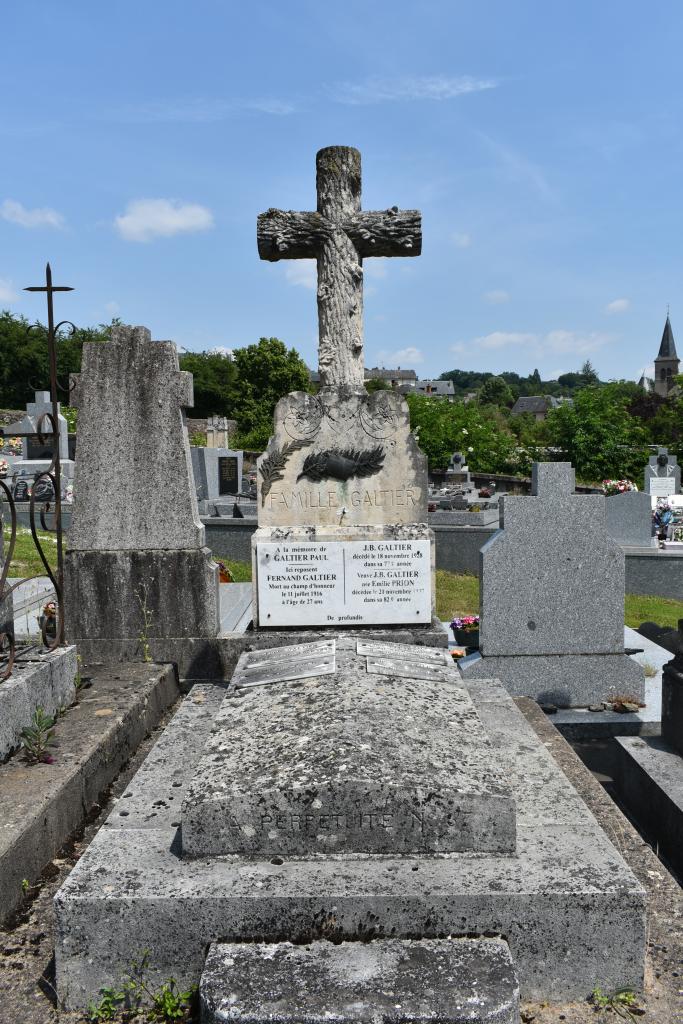

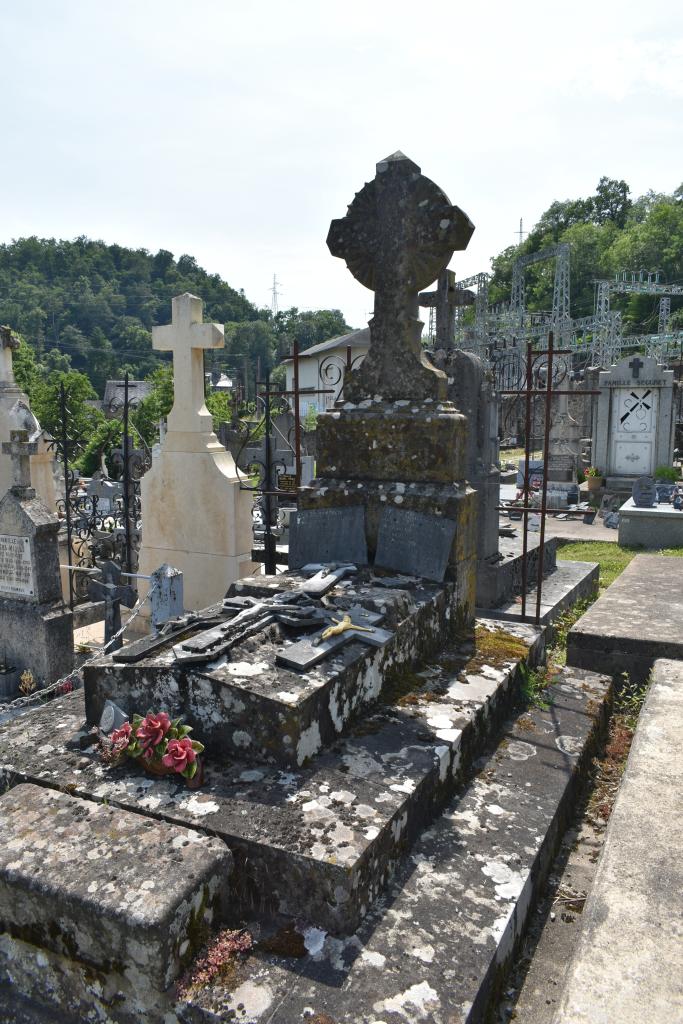

Aujourd’hui, le cimetière de l’Abbaye témoigne encore du riche passé industriel de la commune. Plusieurs tombeaux appartiennent à des familles de tanneurs : Theron (K5), Beaumevieille, Pégorié, Arnal. Les familles Recoules et Cornières (expert et fabricant de draps) y ont également leur tombeau (K9).

Il faut signaler le tombeau en forme de chapelle de la famille François Dalous, lequel s’était révolté, aux côtés de Vital Beaumevieille notamment, contre le coup d’État de Napoléon en décembre 1851.

Enfin, Louis Carnus, maire de 1888 à 1925, y est inhumé (A15), comme d’autres personnalités du milieu du sport, particulièrement du rugby : Paul Lignon, Jean-Pierre Roques et Jean Seguin.

Directeur de la société Drone Aveyron services.