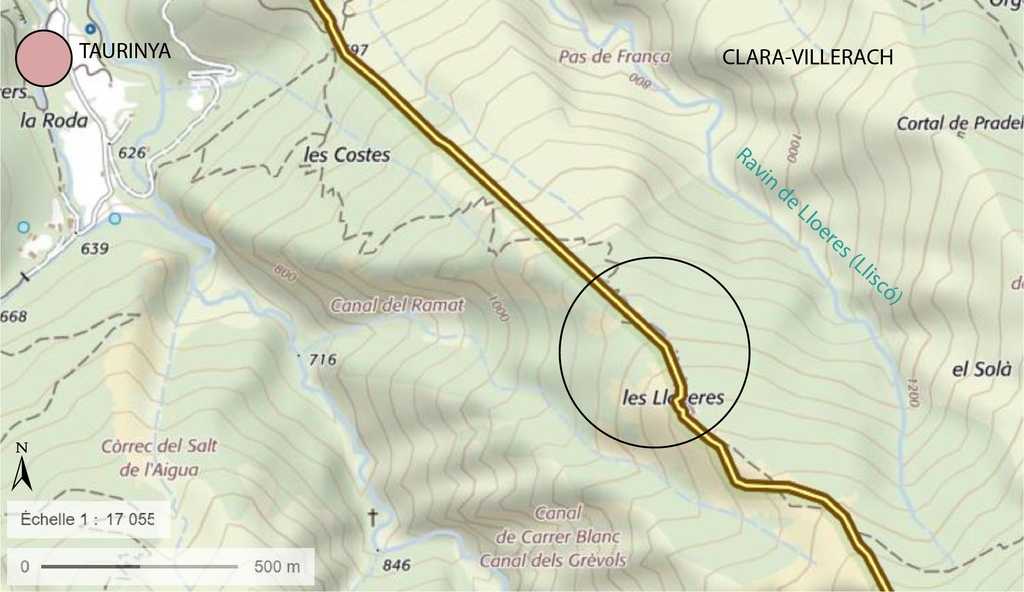

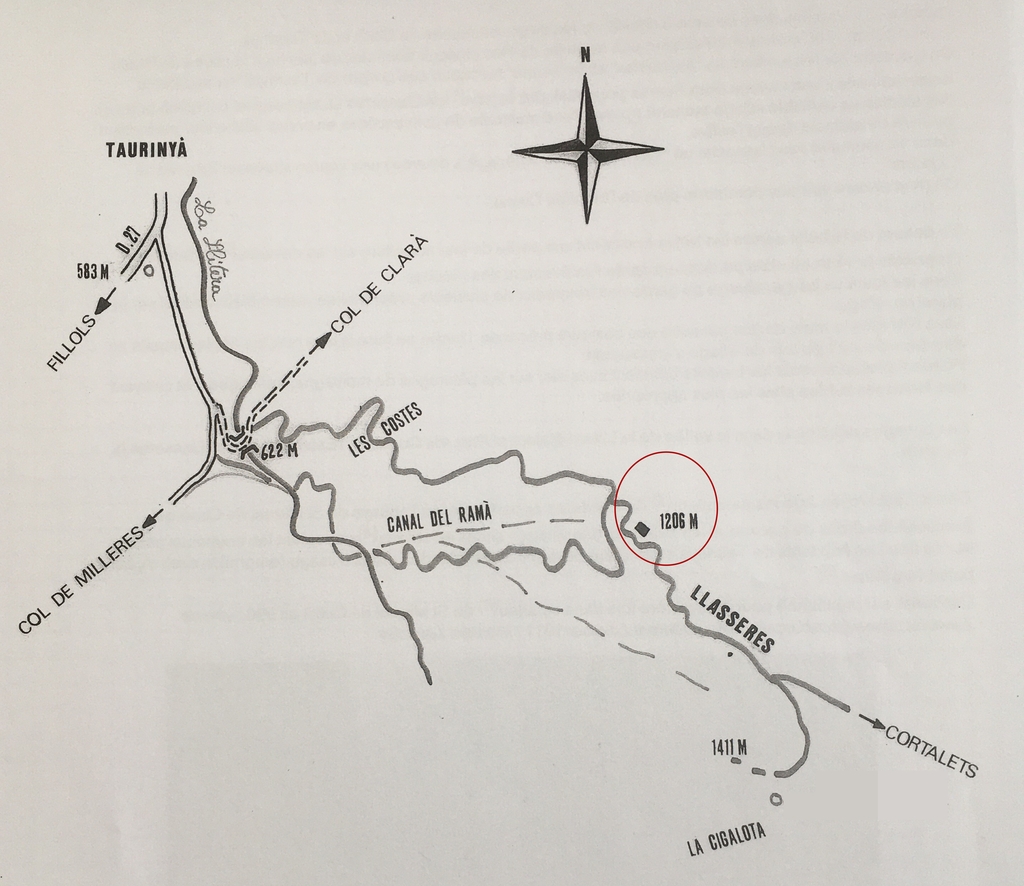

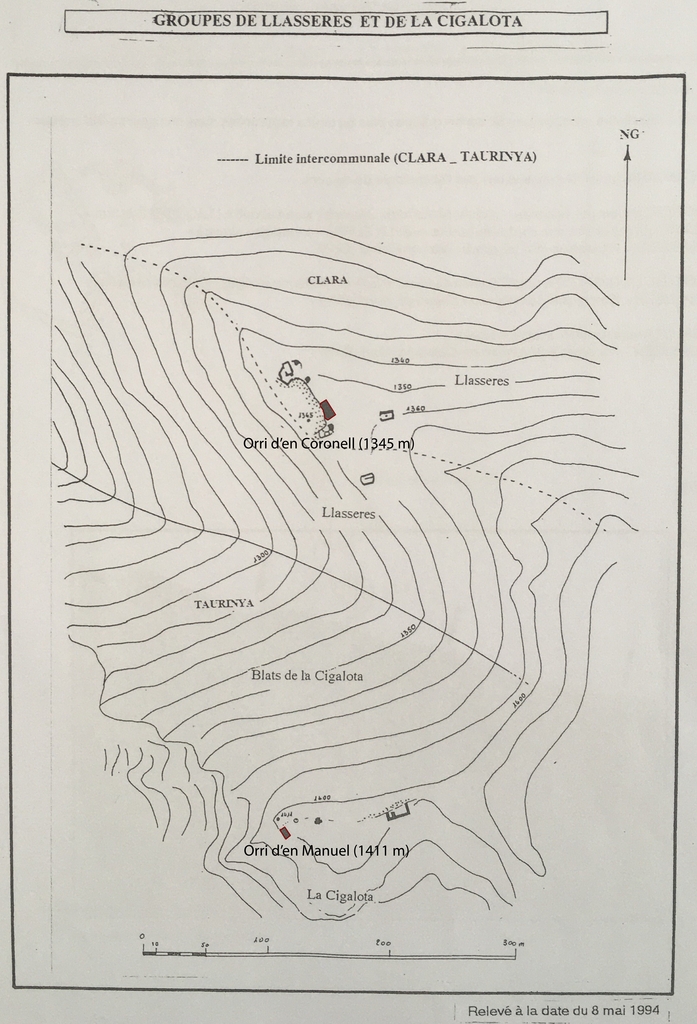

Le site localisé au Sud de la commune, se trouve en zone frontière entre les territoires de Clara-Villerach et de Taurinya. Il apparaît dans des documents datés des 10e et 11e siècles, qui donnent les limites précises de la localité de Taurinya [BASSEDA, Revue Terra Nostra, Numéros 73 à 80, 1990, p.705]. Le lieu de Llasseres est mentionné pour la première fois en 950 (« monte Lavarias ») dans un alleu de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa, qui en détenait la propriété. Il apparaît ensuite en 968 puis en 1011 (« montem Lavarias ») [Association « Vall de Cuixà », 1994, p.3]. Le lieu Monte Laccarias ou Lavarias mentionné dans ces textes, se rapportent au plateau de Llasseres, qui conserve les vestiges d’une ancienne exploitation pastorale [BASSEDA, Revue Terra Nostra, Numéros 73 à 80, 1990, p.706]. De plus, le toponyme Lavarias est dérivé du nom latin « lav », qui signifie ravin. En effet, le site est localisé au Sud du ravin de Lloeres, considéré comme étant le cours supérieur du Lliscó.

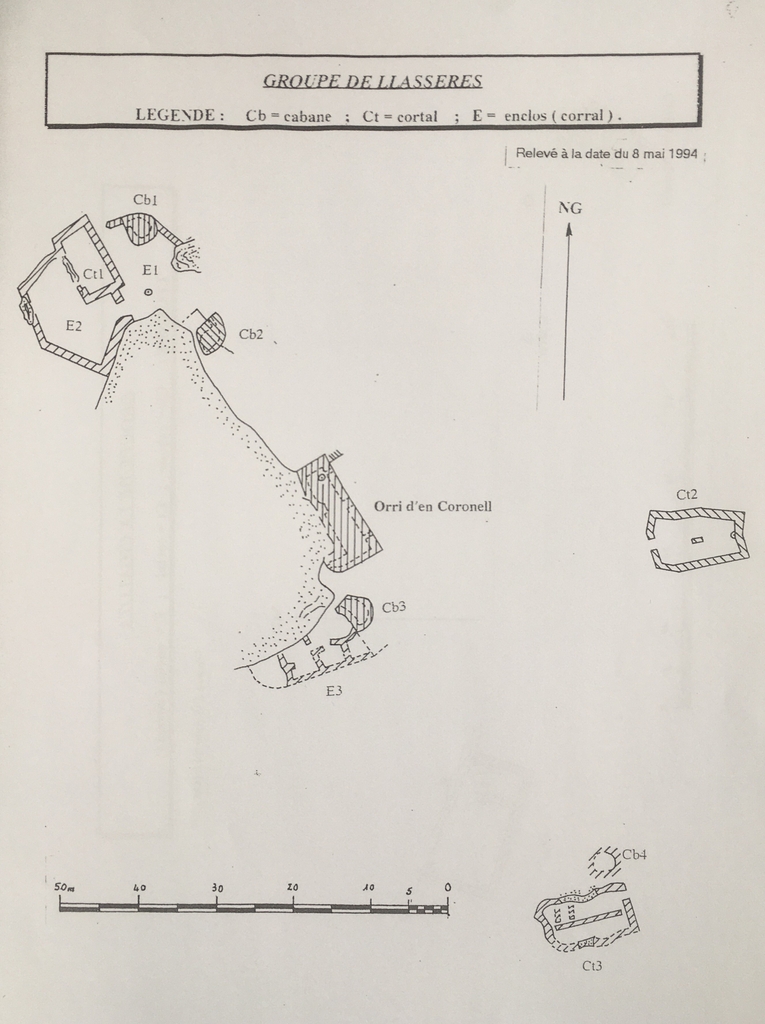

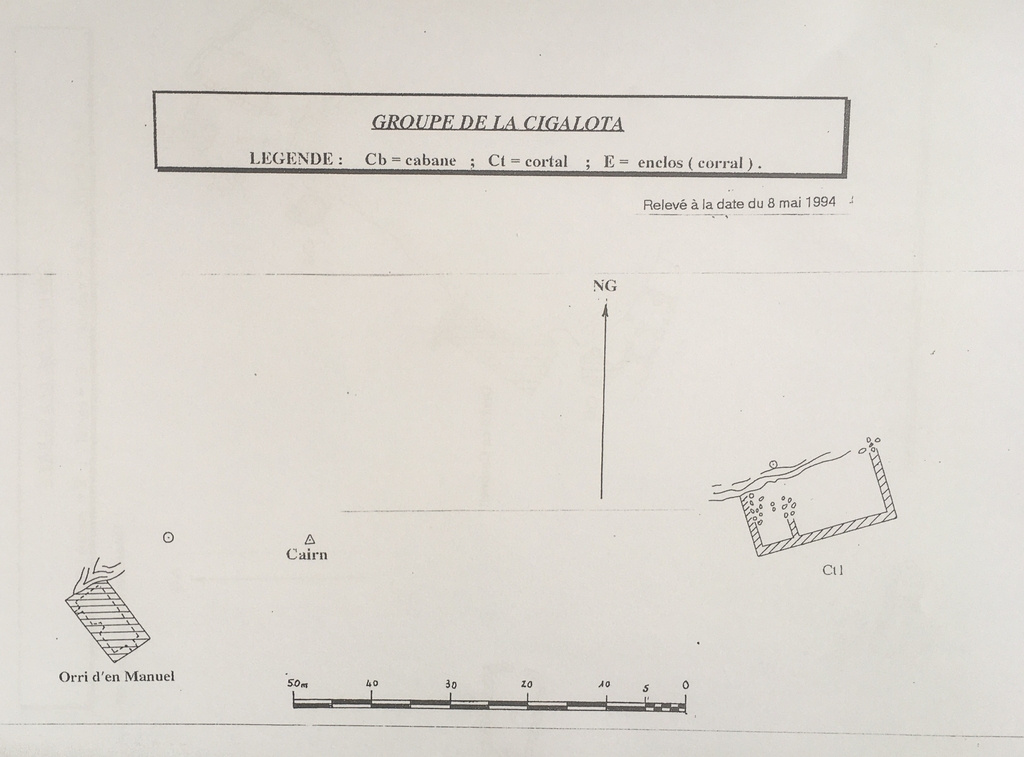

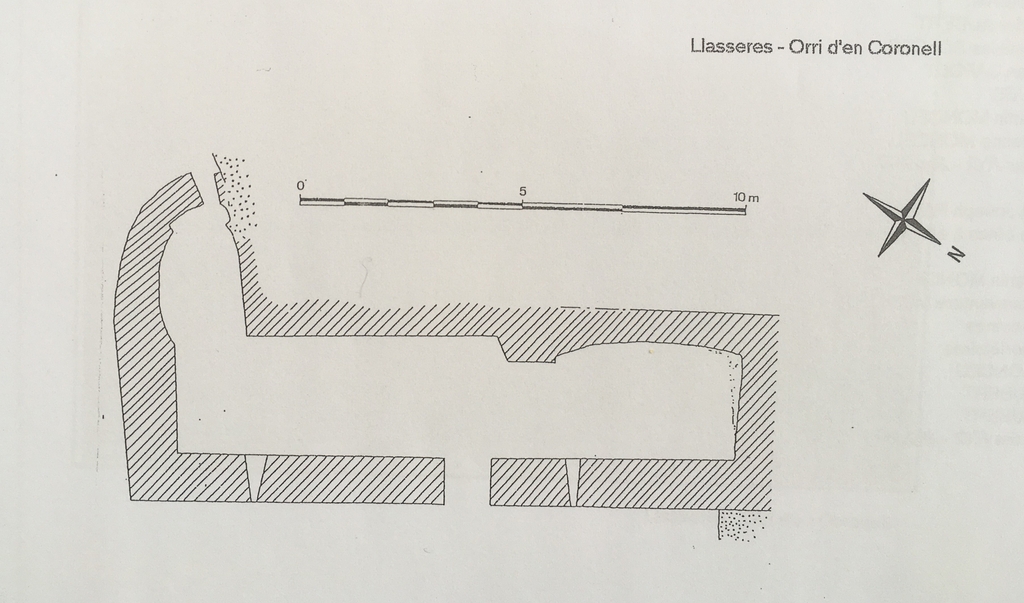

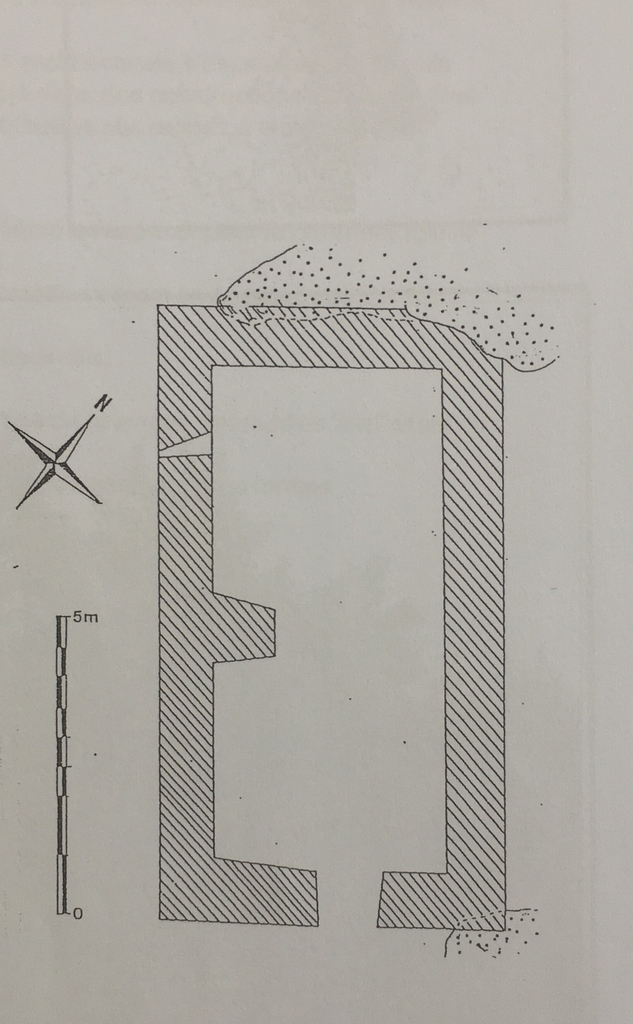

L’exploitation pastorale a été étudiée entre les années 1992 et 1994 par l’association Vall de Cuixà, qui a effectué des recherches approfondies au sein des archives départementales des Pyrénées-Orientales [CATHALA-PRADAL, CHRISTOFOL, NICOLAU, 1999, p.27]. Les données recueillies ont permis d’identifier le site en tant que village pastoral, dont les troupeaux de bovins et ovins des communes de Taurinya et de Clara se rendaient à chaque période estivale. De nombreuses constructions en pierre sèche ainsi conservées, témoignent de l’importance accordée à l’activité de transhumance, qui consistait à effectuer des déplacements de troupeaux vers les hauts pâturages.

Les droits de pacage sont perçus dès le haut Moyen Age par l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa, qui détenait les pasquiers (vaste étendue de pâturages) de Llasseres [Association « Vall de Cuixà », 1994, p.3]. Afin de faire paître le bétail, les habitants des villages de Clara et de Taurinya devaient bénéficier des droits d’usage, appelés « empriu » en catalan. Le premier recensement des troupeaux de Taurinya en date de 1720, fait état de 655 bêtes pour 30 feux [CATHALA-PRADAL, CHRISTOFOL, NICOLAU, 1999, p.27]. En 1852, le cheptel compte 3000 bêtes et diminue à 150 en 1883 [A.D.P.O., C. 2010 et 163 AC.5], puis 8 bovins en 1970.

Les données concernant le pacage des troupeaux ainsi que la gestion des terres par les propriétaires successifs, sont mentionnées dès le début du 19e siècle. C’est le cas en 1806, où les archives départementales indiquent la présence de troupeaux étrangers sur la commune de Clara, dont certains propriétaires ne semblent posséder aucune terre [CATHALA-PRADAL, CHRISTOFOL, NICOLAU, 1999, p.28]. Les conditions climatiques sont rudes à Llasseres, comme en témoigne un document de 1824 expliquant que les chutes de neige de 1822 et 1823 ont entrainé la destruction d’une bergerie, qui appartenait à un certain Bonaventure Guillo de Clara [CATHALA-PRADAL, CHRISTOFOL, NICOLAU, 1999, p.28]. Les noms des bergers de Llasseres sont également connus des textes, tels que Martin et Bonaventure Monceu, désignés en 1881 par le Maire de Clara, Bonaventure Guillo. A cette époque et ce jusqu’en 1891, le nombre de bêtes provenant de Clara est limité à 100. Celles-ci appartiennent en 1888 à cinq propriétaires (Stanislas Solère, André Aubert, Ques, Jean Capdet, Martin et Étienne Monceu), sous la conduite des bergers Aubert et Martin Monceu. En 1889 et 1860, les bêtes de Clara sont réparties sur trois propriétaires, sous la conduite de bergers issus de la même famille (Martin et Bonaventure Monceu) [CATHALA-PRADAL, CHRISTOFOL, NICOLAU, 1999, p.29]. C’est également en 1889 que les droits de pacage de la commune de Taurinya sont étendus aux costes de Llasseres, Loera, el Ramà et au canal de Père Oliva (Bohère ?) [CATHALA-PRADAL, CHRISTOFOL, NICOLAU, 1999, p.29].