Clara-Villerach de la Préhistoire au 12e siècle

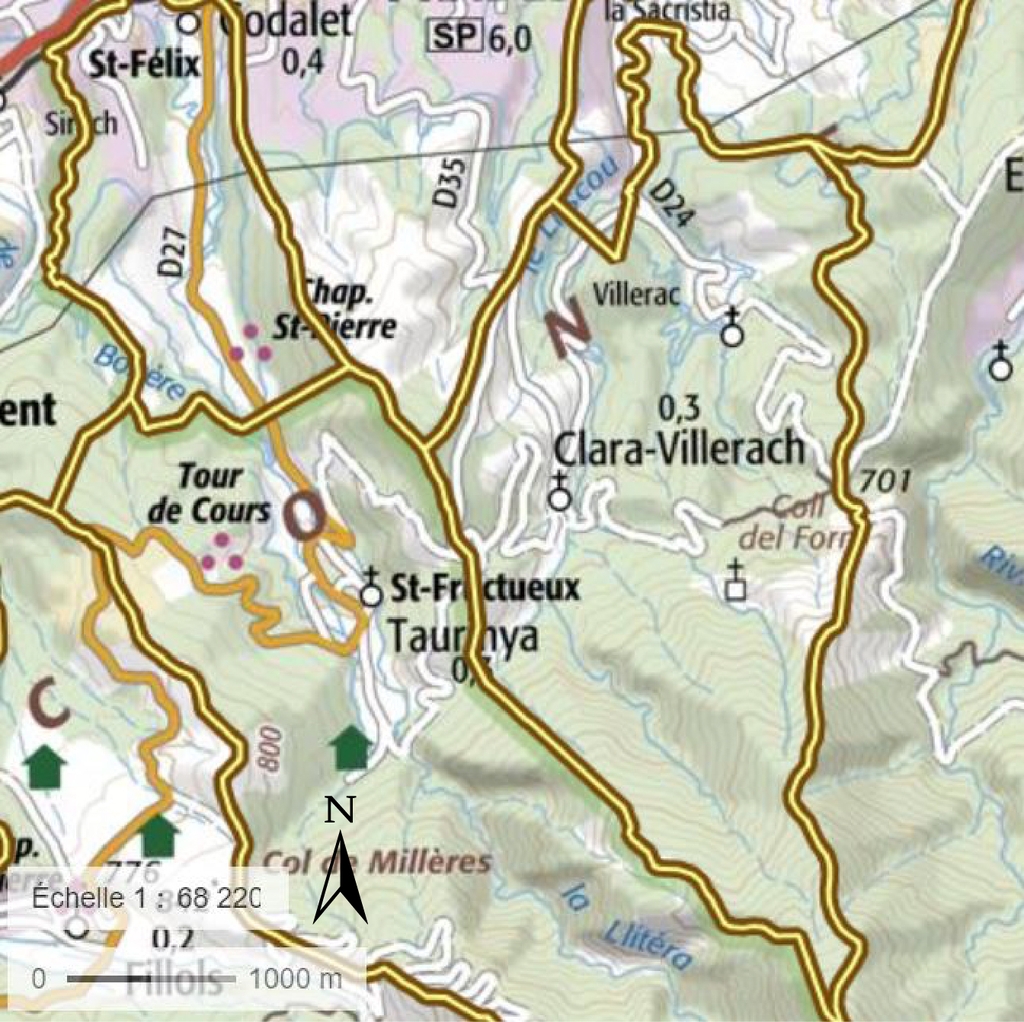

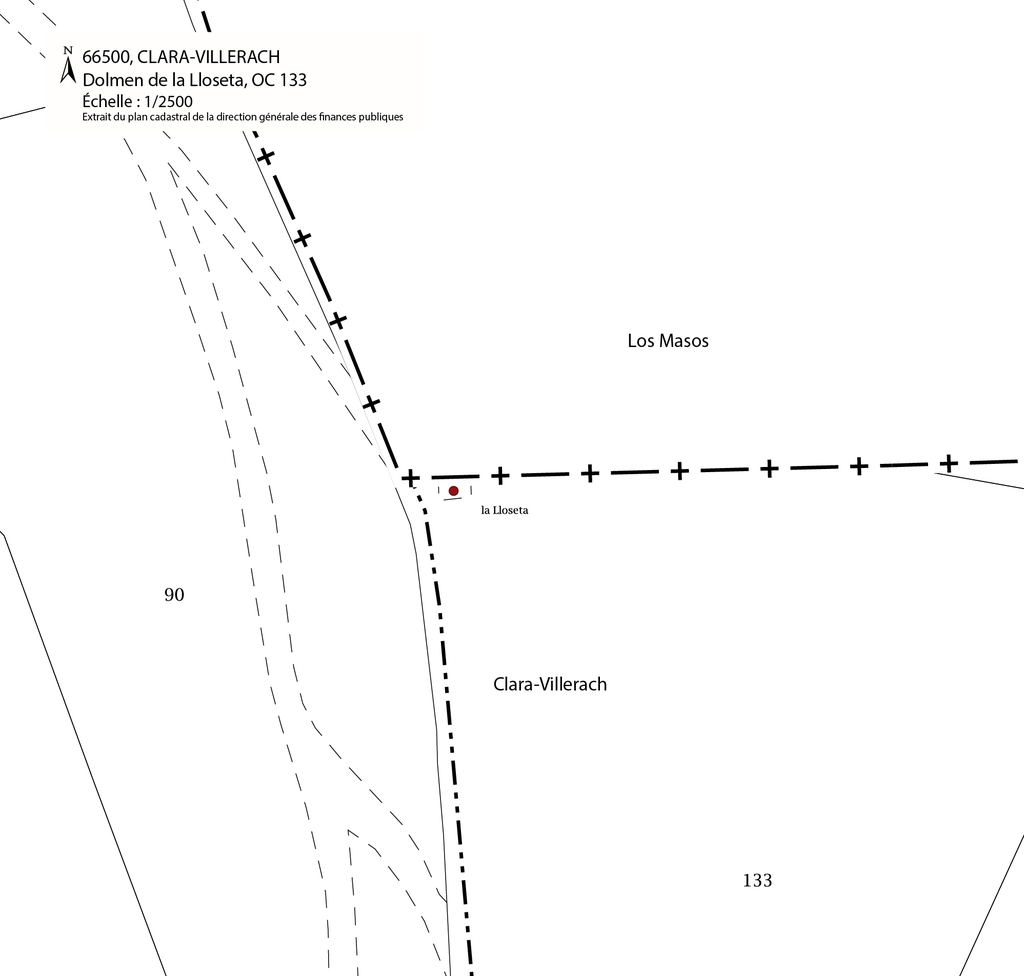

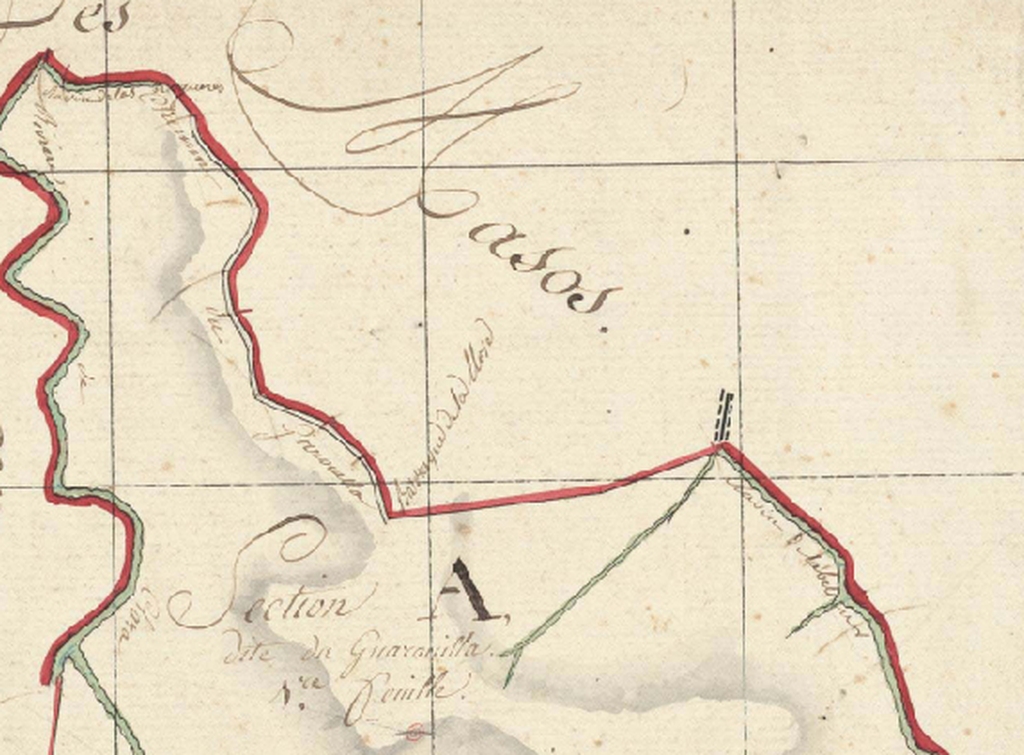

L’occupation du territoire de Clara-Villerach est très ancienne, comme l’atteste la présence du dolmen de la Lloseta (lieu-dit L’avellaner), situé à la frontière avec la commune de Los-Masos. Plusieurs inventaires destinés à la connaissance et à la protection des dolmens en Roussillon et Conflent ont été réalisés par les professionnels de l’archéologie au 20e siècle. Ainsi, Pierre Ponsich recensa plus de 39 dolmens en 1950 ; Jean Abélanet répertoria quant à lui 90 dolmens dans les années 1980 [CAZES, Revue Conflent, Numéro 145, 1987, p.7], et 123 constructions de ce type en 2011 [ABÉLANET, 2011, 347 pages]. Parmi son premier recensement se trouve le dolmen de la Lloseta, dont l’emplacement géographique a longtemps été complexe à définir, en raison de sa construction en zone frontière. La lecture du cadastre actuel permet de le localiser au sein de la commune de Clara-Villerach. Celui-ci serait daté du IIe millénaire avant J.-C, correspondant à la période protohistorique. Il est mentionné en 1514 sous le nom « caseta de la Llosa » et apparaît sur le cadastre napoléonien de Villerach (« Barraque de la Llosa ») [CAZES, Revue Conflent, Numéro 145, 1987, p.7]. Signalé en 1969 par l’historien Ramon Gual [Revue d’Ille et d’Ailleurs, Numéro 17, Janvier 1990, p.7], le dolmen a été construit au cœur d’un site cultuel, comme l’atteste la découverte d’une dalle à cupules à une centaine de mètre du mégalithe. Contrairement au dolmen, cette dalle est localisée sur la commune de Los Masos. Ces petites cavités hémisphériques creusées dans la roche sont des précieux témoignages des pratiques rituelles funéraires dolméniques, où de nombreuses interprétations ont été émises par les archéologues (libations rituelles ? communications avec les défunts ? etc.). En très bon état de conservation, le dolmen orienté Sud-Est est constitué de trois grosses pierres en granit formant support (montant Nord : 2 m de long / montant Sud : 2,30 m / pierre de chevet : 1,24 m) et d’une épaisse dalle de couverture. Celle-ci a en effet une épaisseur de 35 cm, sur une longueur de 2,33 m et une largeur de 1,90 m [CAZES, Revue Conflent, Numéro 145, 1987, p.23]. La dalle comprend 18 cupules hémisphériques, qui selon la légende locale, correspondraient à « l’empreinte des doigts du géant qui construisit le dolmen de la Lloseta » [ABÉLANET, Revue Terra Nostra, Numéro 5. 1990, p.52]. Enfin, les vestiges du tumulus sont encore présents autour du dolmen et délimitent un espace circulaire.

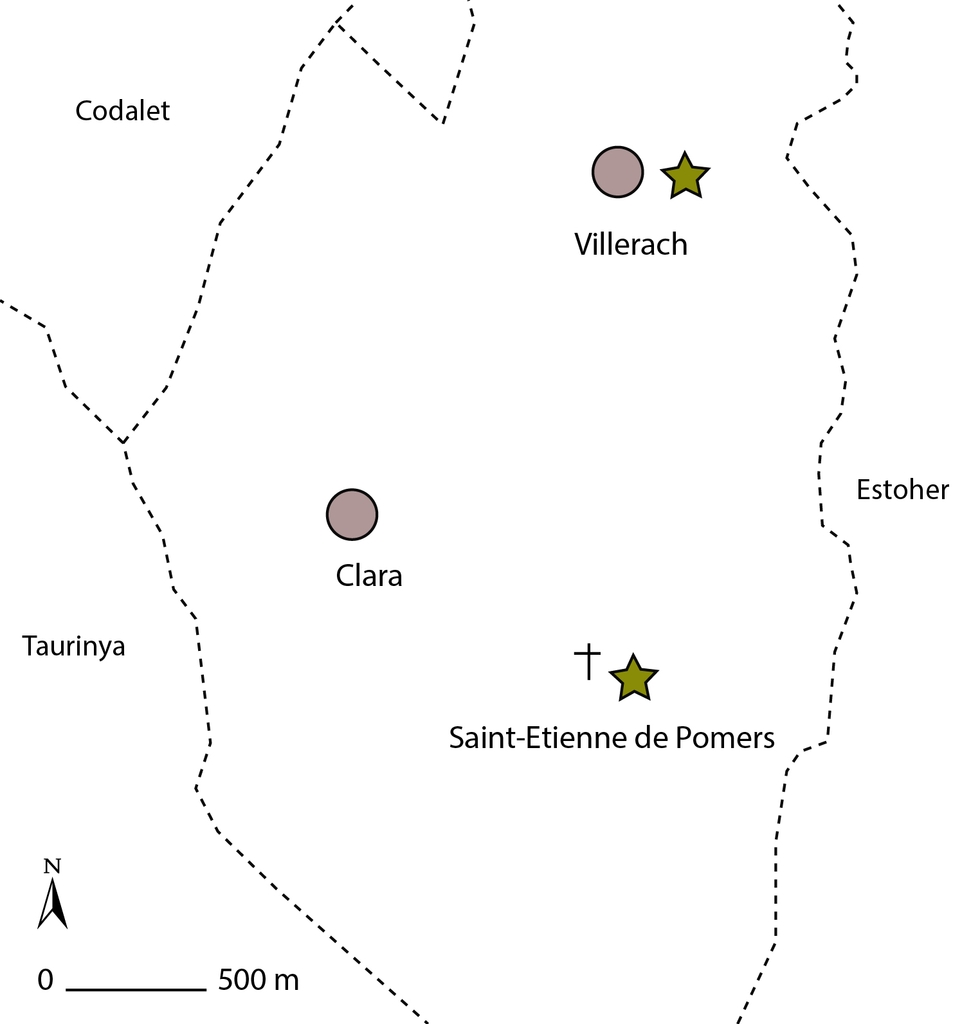

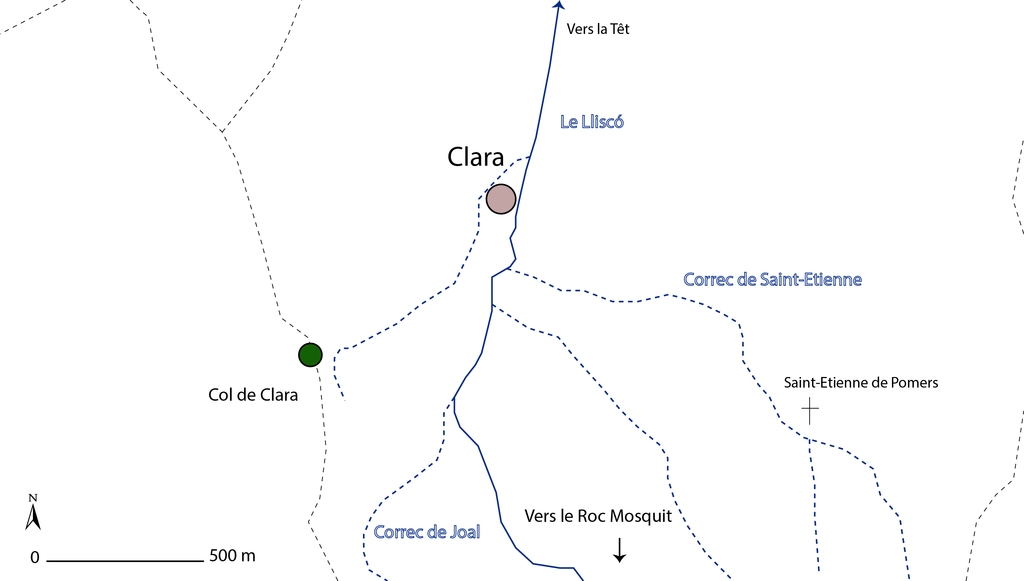

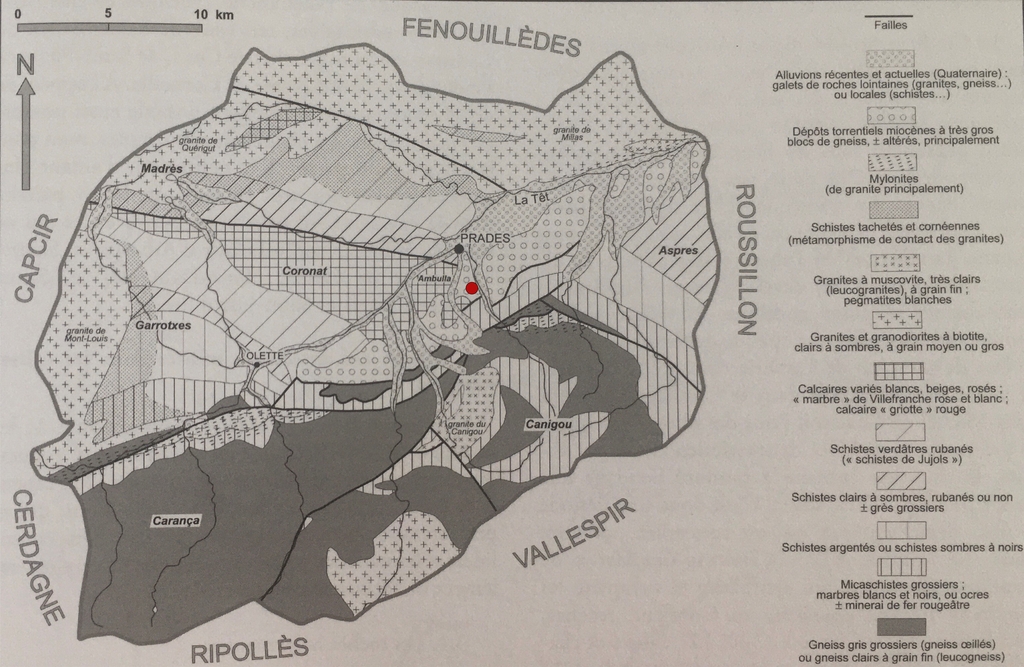

Plusieurs mines de fer sont exploitées sur le territoire dès l’époque antique, comme l’atteste les vestiges de crassiers de scories de fer, signalés au 20e siècle par l’instituteur et archéologue François Roig. L’un d’entre eux, mis au jour non loin du cimetière de Villerach, fut endommagé lors de travaux réalisés en 1986. Ceux-ci ont permis de retrouver des morceaux de parois du four, des fragments d’amphore et de sigillée sud-gauloise, ainsi que plusieurs charbons de bois, datés du Ier siècle avant J.-C [KOTARBA, CASTELLVI, MAZIERE, 2007, p.303]. C’est également sous la chapelle de Saint-Etienne de Pomers, située dans les hauteurs de Clara, que des vestiges liés à l’activité métallurgique ont été découverts. François Roig a identifié la présence de fragments de fours en terre cuite, de morceaux d’amphores ainsi que d’un fragment de campanienne. Ce dernier artefact permet de dater l’occupation du site dès l’époque romaine républicaine. Le hameau de Clara apparaît très tôt dans les textes, notamment dès le 9e siècle avec la mention de la « Villa Clerani », ou encore du toponyme « Clarianum », qui se rapporte à une fondation d’époque romaine [BASSEDA, Revue Terra Nostra, Numéros 73 à 80, 1990, p.394]. Ce lieu est en effet rattaché au domaine de « Clarus » (illustre en latin), du nom de son possesseur. Le « a » final du nom actuel (« à » en catalan) est dérivé du suffixe « -anum », qui se retrouve dans de nombreux lieux de la Catalogne. Par ailleurs, la localité de Clara comprenait un ancien lieu-dit du nom d’Orgeres, dépendant du monastère de Saint-Michel-de-Cuxa. Il est en effet évoqué en 854, sous la dénomination « villare Orgarese » [PÀGES, PUBILL, 1996, p.127].

Le territoire de Clara-Villerach a la particularité de posséder les vestiges d’un ancien château, le « castrum » de Pomers, considéré comme étant le siège du comté de Conflent au 9e siècle [DE POUS, Revue Conflent, Numéro 106. 1981, p.53]. Localisé au Nord du lieu d’Orgeres, il est mentionné en 865 [CAZES, Le Roussillon sacré, 1977, p.12] au côté de la chapelle « Sancti Stephani » (Saint-Etienne), dans un document relatif à un litige sur la propriété du « Vilar de Mata », situé dans les limites de la « villa » de Prada. Considéré comme étant le plus ancien document écrit conservé aux Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, le plaid évoqué est présidé par le comte Salon, issu de la lignée des comtes de Cerdagne. Lors de cet évènement, les témoins prêtent serment dans l’église Saint-Étienne, dont la localisation est précisée sur le territoire de « Vilarac » [CAZES, Le Roussillon sacré, 1977, p.12]. Le lieu de « Pommarium » évoqué en 865 [BASSEDA, Revue Terra Nostra, Numéros 73 à 80, 1990, p.394], se rapporte à la présence d’anciens pommiers, dont la toponymie se retrouve dans le nom de l’ensemble castral (Pomers). Par ailleurs, le lieu-dit Clot de Pomers est présent au Nord de la chapelle Saint-Étienne. L’appellation « Roca » également employé dans la langue locale, se rapporte à la position perchée du château fortifié sur un rocher.

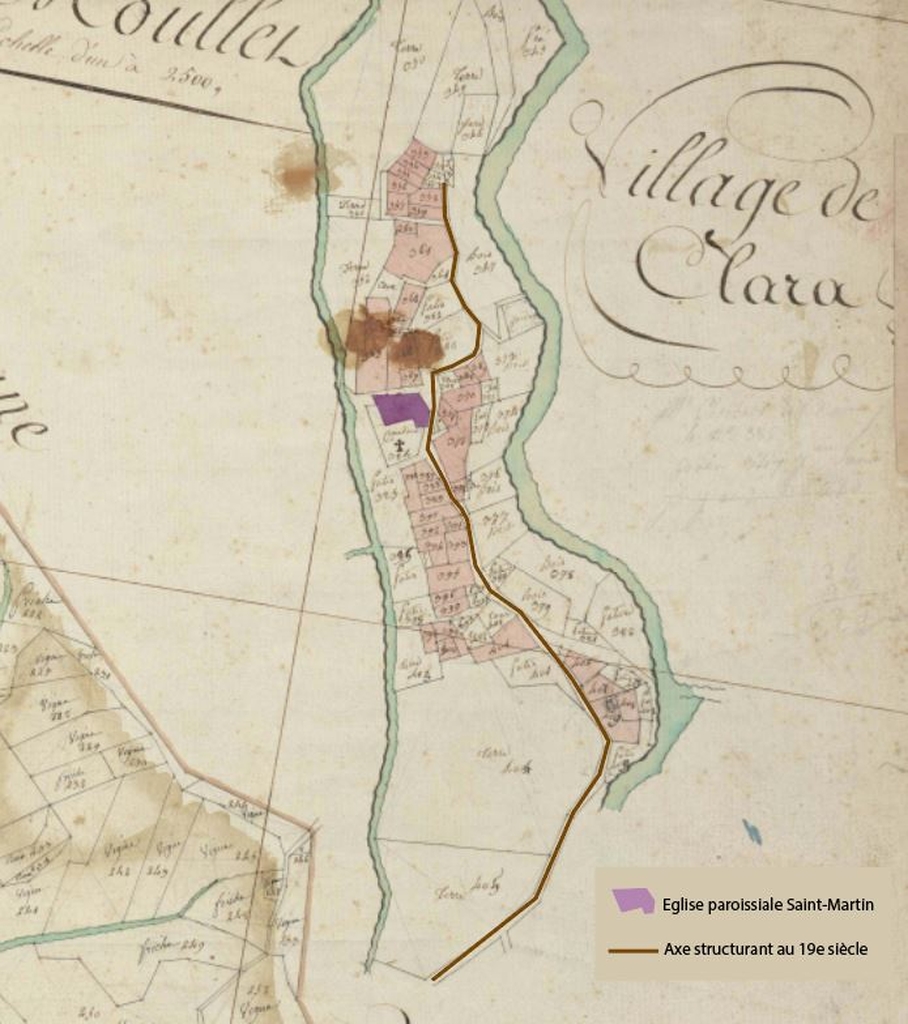

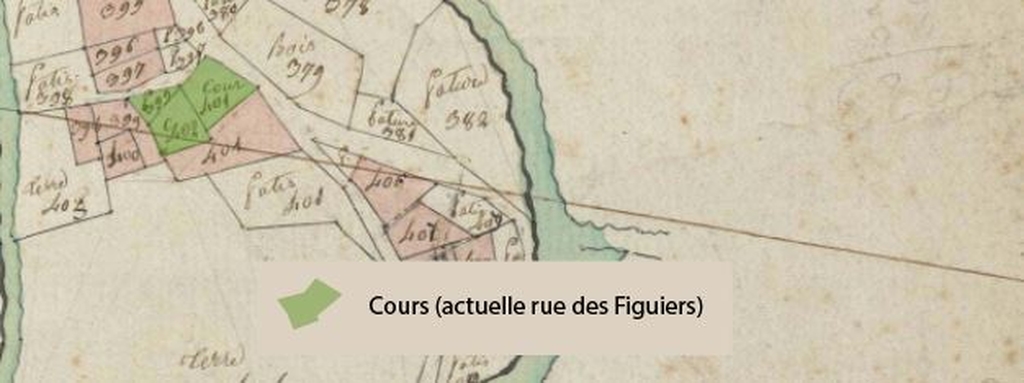

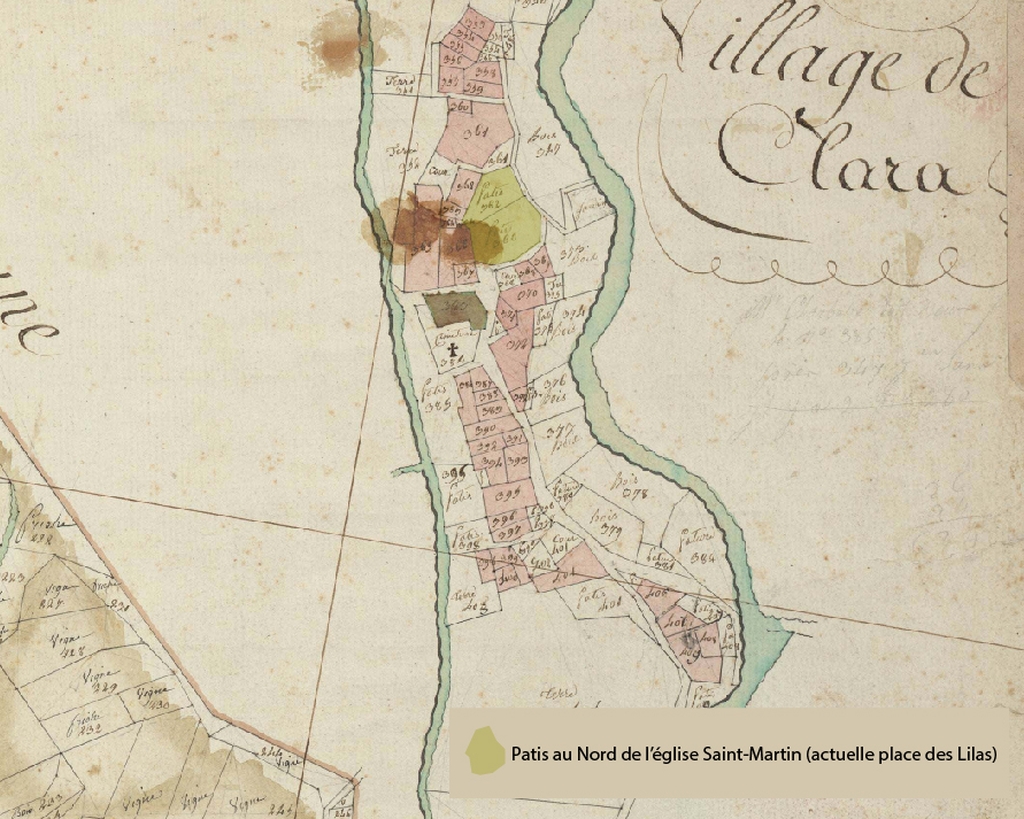

L’église paroissiale Saint-Martin située au hameau de Clara, est connue à l’époque carolingienne, dans un texte de 879 mentionnant les reliques de Saint-Martin, situées au sein d’une basilique fondée dans la « villa de Clarà » [CAZES, Le Roussillon sacré, 1977, p.15]. De plus, le lieu de Clara apparaît en tant que possession de l’abbaye de Saint-André d’Eixalada, emportée par une importante crue de la Têt (aiguat) en Octobre 978 [PÀGES, PUBILL, 1996, p.126]. Aussi, les moines installés par la suite à Saint-Michel-de-Cuxa, se retrouvent à reconstituer leurs titres de propriété. Outre la mention du 9e siècle, l’église Saint-Martin est connue en tant que tel dans une bulle papale datée de 950 [CCRP, Molitg-les-Bains, Eglise paroissiale Saint-Martin, 2005].

A partir du 10e siècle, le castrum de Pomers perd son rôle de siège administratif du Conflent, désormais rattaché au château de Joch. Cette période correspond au rattachement du Conflent à la Cerdagne, devenu une vicomté à part entière [DE POUS, Revue Conflent, 1981, p.73]. Il est mentionné en 1095, dans le testament du comte de Cerdagne, Guillem Ramon, qui lègue à son fils aîné nommé Guillem Jorda, les comtés de Conflent et de Cerdagne ainsi que leurs châteaux. Il s’agit des édifices de Rodès, Eus (castrum de Ylice), Puig Cerdà, Castell So, Paracolls, Sant Marti dels Castells, Queralt, Miralles, Ax, ou encore Llo, ainsi que du « castrum de Sancti Stephani » [DE POUS, Revue Conflent, 1981, p.71]. C’est également au cours de ce siècle qu’un certain Arnald Guillem, fils de Bellescende, prête un serment féodal au comte Guillem, fils d’Adala, pour le castrum, avec la mention latine « castros aut castellos, rochas aut puios » [DE POUS, Revue Conflent, 1981, p.71]. De nouveaux serments sont prêtés entre 1109 et 1131 par Guillem Petri à Bernard, fils de Sancia et comte de Cerdagne, puis entre 1117 et 1131 par Udalgar, au comte de Barcelone du nom de Ramon Berenger [DE POUS, Revue Conflent, 1981, p.71]. La plupart de ces serments féodaux sont proclamés par des vicomtes de Fenollède, qui rendent hommage aux comtes de Cerdagne. Par ailleurs, le château de Pomers fut pendant un temps inféodé aux vicomtes de Fenollet, comme l’indique le testament du vicomte Arnald III, établi en 1175. Celui-ci mentionne le lègue de son château de Fenollet ainsi que le « castrum Sancti Stephani de Belerec » [DE POUS, Revue Conflent, 1981, p.73]. Le lien étroit ainsi établi avec les comtes de Cerdagne, peut s’expliquer par les mariages de femmes aux vicomtes du Conflent [DE POUS, Revue Conflent, 1981, p.73].

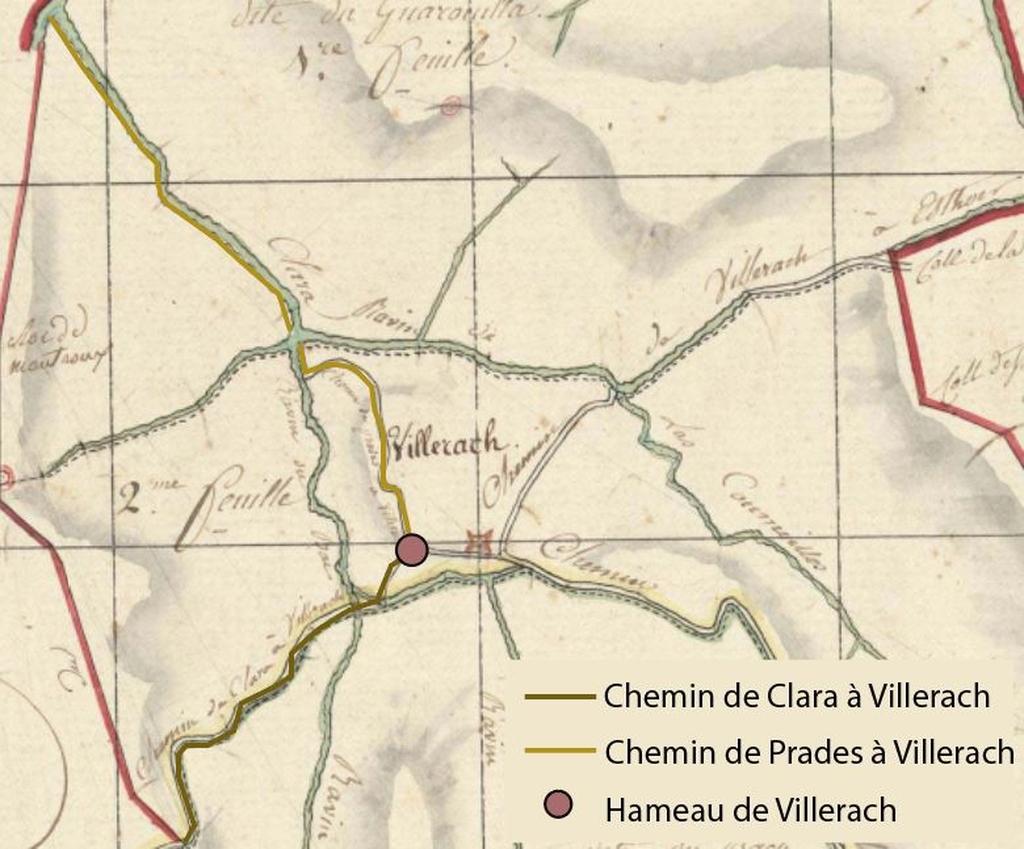

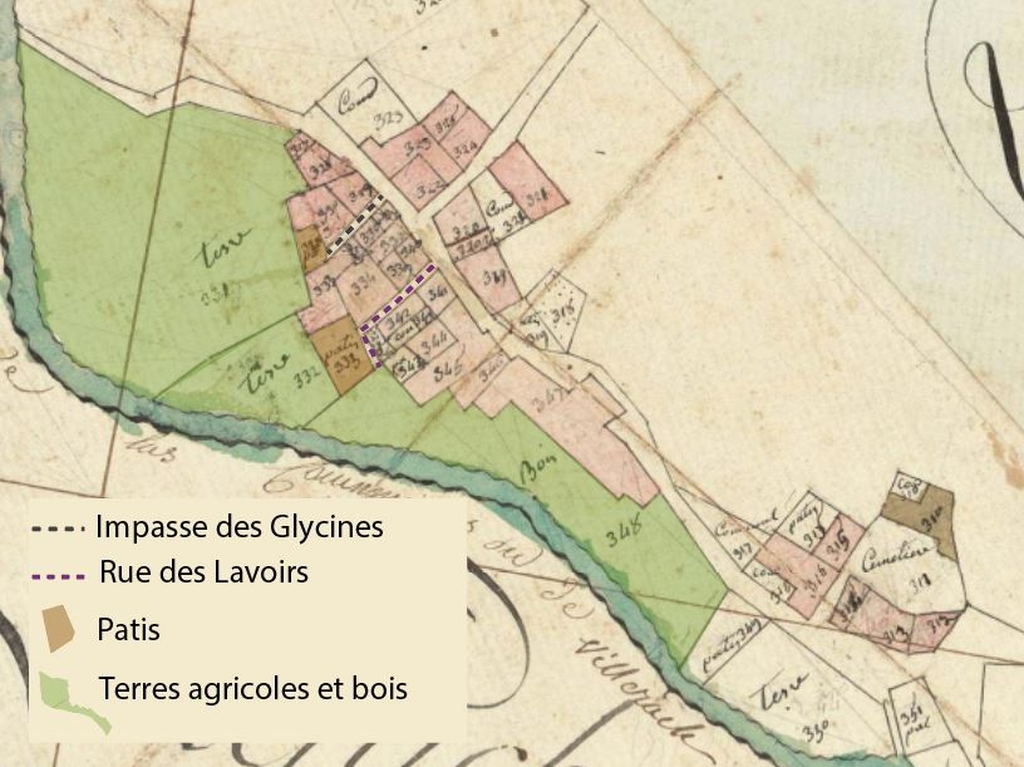

Avant la mention de 1175, le hameau de Villerach apparaît en 1173 sous la dénomination « Belerach » [BASSEDA, Revue Terra Nostra, 1990, p.760]. D’un point de vue toponymique, il pourrait s’agir d’un ancien domaine, relatif au gentilice « Villarius ». Ce dernier peut également désigner une petite ferme (« villare » en latin). Tous comme la plupart des noms de localité terminés en « -ac » (spécificité propre à la Catalogne), le toponyme aurait également une origine carolingienne [BASSEDA, Revue Terra Nostra, 1990, p.760].

Clara-Villerach du 12e siècle au 18e siècle

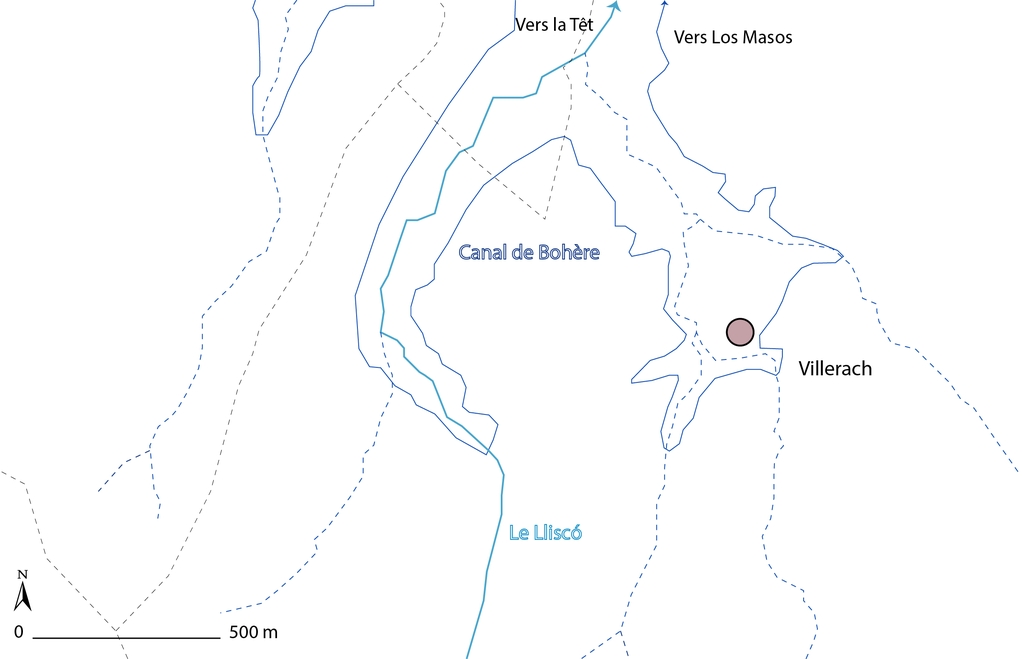

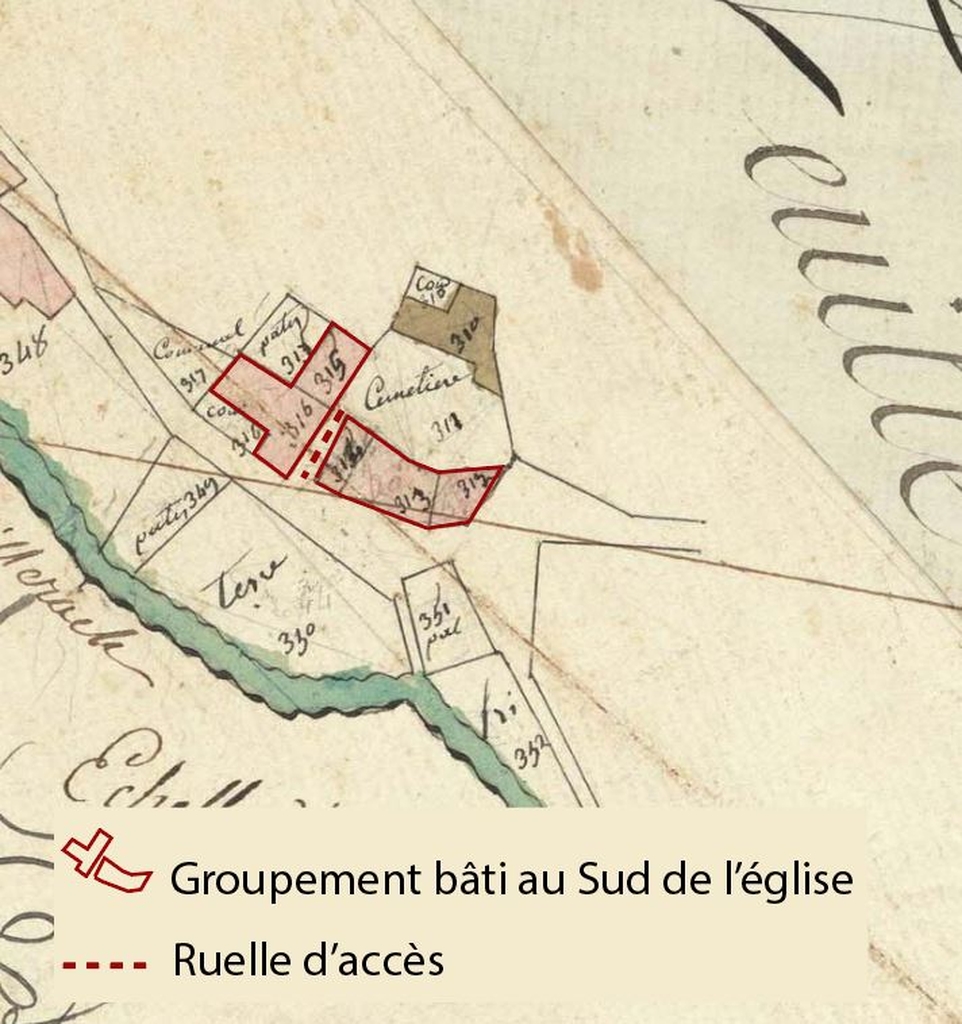

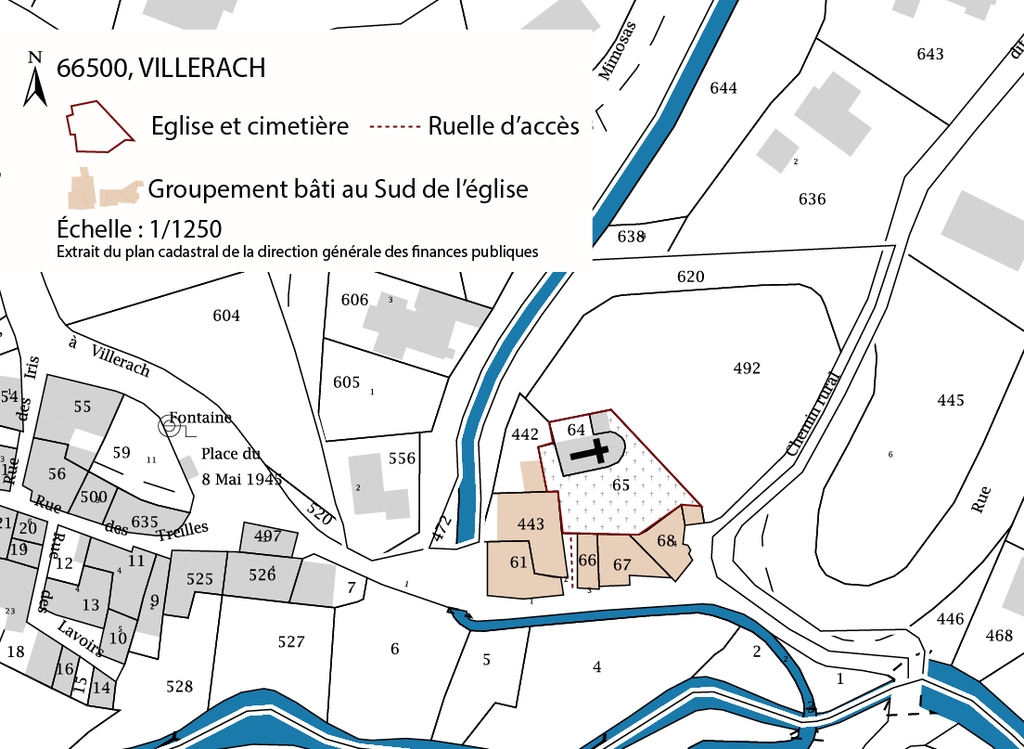

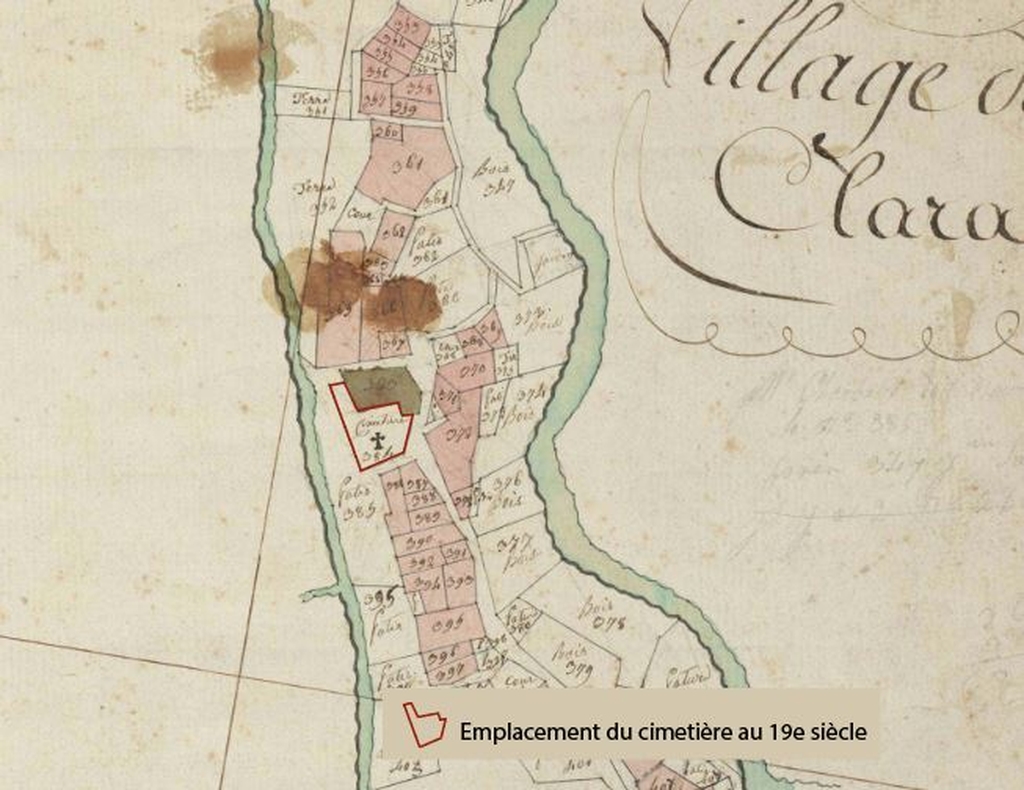

Au milieu du 12e siècle, le castrum de Pomers est toujours existant, mais son rôle de pouvoir central est éclipsé par le château de Joch, qui jouit de sa pleine puissance tout au long du siècle. L’absence de mention du castrum après le 12e siècle induit un possible abandon du site, et un renouvellement du pouvoir religieux, désormais centré à Villerach. En effet, la chapelle Saint-Etienne de Pomers n’est plus la principale paroisse de Villerach, comme l’atteste la mention d’une nouvelle église au sein du hameau dès le 14e siècle [CAZES, Le Roussillon sacré, 1977, p.92]. La chapelle est alors transformée en ermitage, tel que l’indique le testament du curé de Saint-Etienne d’Illa daté de 1373. Ce dernier évoque le lègue du lieu « als hermitans de la Roca de Pomers », chargés de prier « le Seigneur Dieu pour son âme et celle de ses bienfaiteurs » [CAZES, Clarà Villerac, 1995, p.16]. L’église de Villerach dédiée à Saint-Sylvestre, fut autrefois placée sous la protection de Saint-Sauveur, comme l’indique un acte en date de 1348. Il cite également le curé de l’église, du nom de Tolosa Imbert [CAZES, Le Roussillon sacré, 1977, p.92]. L’édifice orienté Ouest-Est et situé en bordure du canal de Bohère, a été construit à l’extrémité Nord du cimetière de Villerach. Il s’agit d’une église à nef unique, qui possède deux travées séparées par un arc cintré reposant sur des antes à impostes. Elle a la particularité de conserver une charpente, soutenue par deux arcs diaphragmes. Le mur Ouest est surmonté d’un clocher-peigne en bâtière, qui pourrait avoir été construit au 15e siècle [PÀGES, PUBILL, 1996, p.127]. Celui-ci comprend deux arcades en plein cintre, abritant chacune une cloche. L’accès à l’intérieur s’effectue au Sud par une entrée en plein cintre, constituée d’un encadrement en pierres de granit posées de chant et de piédroits en pierre de taille, ainsi que d’une porte cloutée en bois. Cette entrée est surmontée d’une ouverture verticale quadrangulaire, qui permet d’éclairer la nef. L’emplacement de la porte d’entrée au Sud ainsi que la structure de la nef sont considérés comme étant d’époque romane, contrairement à la partie orientale qui fut remaniée à plusieurs reprises [MALLET, 2003, p.181].

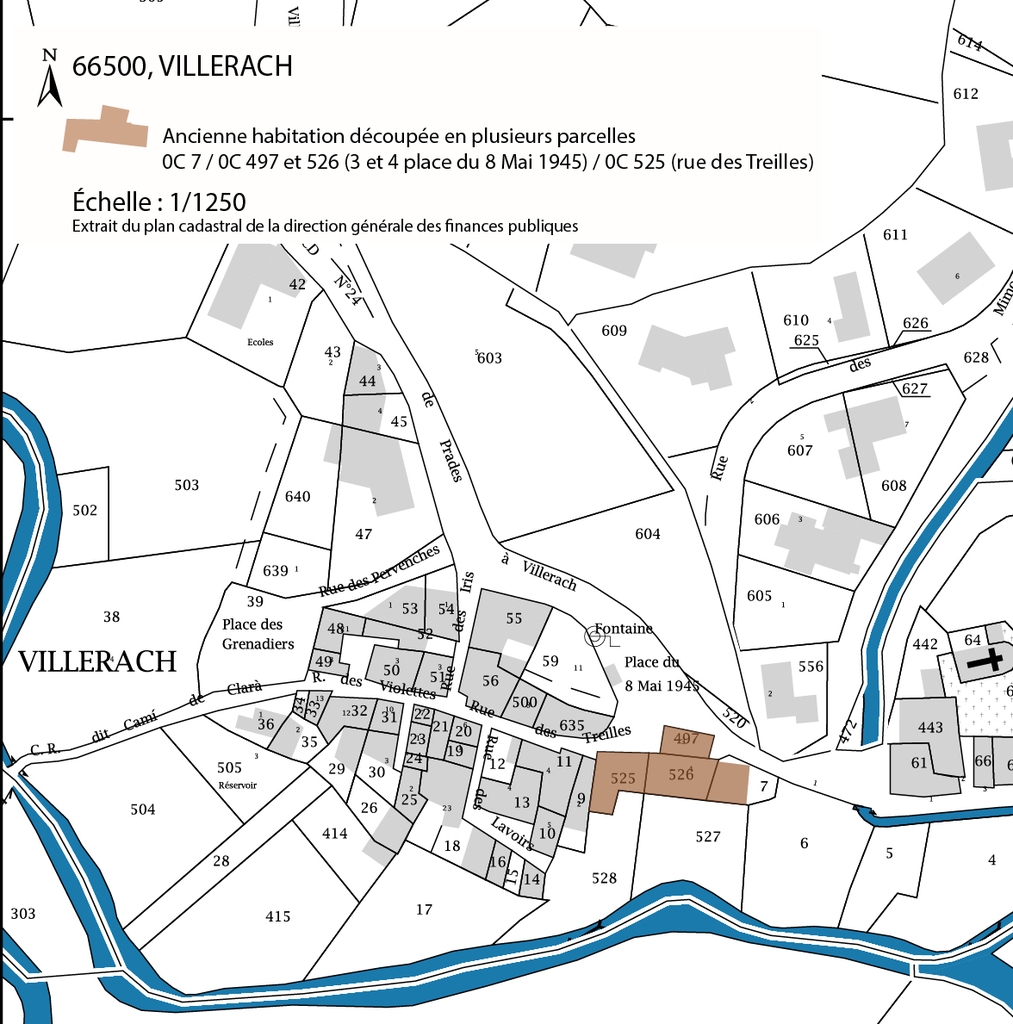

Les premières données démographiques concernant la population du territoire sont attestées dans les sources historiques à partir du 14e siècle. Celles-ci concernent les recensements retrouvés dans les fogatges, qui sont des impôts sur le revenu foncier répartis en fonction des différents feux (foyers d’habitation). La localité de Clara (Clarà) apparaît dans les fogatges établis entre 1365 et 1370 et compte alors 12 feux [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, p.15]. En 1378 et 1385, le hameau de Villerach compte seulement 3 feux, contre 5 feux à Clarà [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, pp.20 et 23]. Au 15e siècle, la démographie est très basse, avec seulement 2 feux à Clarà entre 1470 et 1490 (conséquences des pestes ?) [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, p.26]. De plus, le hameau compte un unique feu en 1515 et en 1553 [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, pp.28 et 31]. A cette époque, Villerach est possédé par de nombreuses familles illustres, dont celle d’Enveigt. Vers 1560, il apparaît parmi les possessions de la famille d’Oms par le mariage de la fille et héritière de Bernard d’Enveigt, du nom de Brunisssen, avec Bernard d’Oms [PÀGES, PUBILL, 1996, p.127]. La localité est par la suite rattachée à la famille de Billerac, dont les armes « de gueules à une maison à deux tours d’argent, maçonnée, ouverte et ajourée de sable » sont évoquées dans l’armorial de Darnius [CAZES, 1985, p.22]. Ce dernier situe par ailleurs la sépulture des Billerac dans la chapelle Saint-Antoine de Padoue et de Saint-François à Perpignan.

A la fin du 16e siècle, le territoire de Villerach est compté parmi les multiples propriétés de la famille de Llupia [PÀGES, PUBILL, 1996, p.127]. C’est au cours de ce siècle que l’église de Villerach sera placée sous le patronage de Saint-Sylvestre, tel que l’atteste un bénéfice institué en 1590 [MALLET, 2003, p.181]. Par ailleurs, la date du 20 Octobre 1620 est marquée par l’union de l’église Saint-Sylvestre à la communauté des prêtres de l’église de Prades, grâce à l’action de l’évêque d’Elne. Enfin, suite à l’annexion du Roussillon par la France en 1659, Villerach dépendra successivement des familles de Caramany et de Boisambert, ainsi qu’à la famille de Vilar jusqu’à la révolution française [PÀGES, PUBILL, 1996, p.127].

L’église paroissiale Saint-Martin d’époque romane [MALLET, 2003, p.181], fut reconstruite au 17e siècle, comme l’atteste l’abbé Cazes [CAZES, Clarà Villerac, 1995, p.3]. Il s’agit d’un édifice à nef unique orienté Ouest-Est, terminé par un chevet plat. L’entrée s’effectue à l’Ouest par une porte en bois en plein cintre, protégée par un auvent en appentis (tuiles canal). Au Nord de l’édifice se trouve une chapelle, percée de deux baies en plein cintre à vitraux, protégés par des barreaux métalliques, ainsi que d’un oculus. Une seconde chapelle dédiée à Saint-Sauveur, se trouvait en face de celle développée au Nord [CAZES, Clarà Villerac. Prades. 1995, p.5]. En effet, une niche outrepassée comprenant deux baies en plein cintre à vitraux, est présente dans le mur Sud. La chapelle Nord conserve une statue baroque du Christ en croix, accompagnée en arrière-plan d’une peinture murale polychrome (17e siècle ?), représentant la Vierge et Saint-Jean l’Evangéliste nimbés [CAZES, Clarà Villerac. Prades. 1995, p.3]. Sur le côté latéral gauche, la Vierge est représentée en situation de prière. Elle porte un scapulaire, en dessous d’un manteau bleu. Saint-Jean l’Evangéliste, a sa main droite portée au cœur, tandis que le bras gauche est tendu. Il porte une robe bleue et un manteau ample rouge, dont les plis des tissus marqués contrastent avec les vêtements de la Vierge.

Aucune donnée démographique n’est connue pour le 17e siècle, contrairement au 18e siècle où les fogatges sont les plus nombreux. Une nette augmentation de la population est attestée, comme c’est le cas à Villerach avec 8 feux en 1700 et 69 habitants à Clarà en 1720 [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, pp. 37 et 38]. Le nombre de feux à Villerach se stabilise en 1740, contrairement à Clara ou le recensement fait état de 15 feux [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, pp. 8 et 42]. Dès la fin du siècle, la démographie apparaît uniquement en nombre d’habitants dans les sources historiques. Elle augmente nettement entre 1792 et 1799, avec 151 habitants à Clara et une oscillation entre 121 et 96 habitants à Villerach [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, pp. 50,52 et 54]. À la révolution française, le hameau de Clara devient une commune autonome, qui s’affranchie du pouvoir administratif et religieux exercé par l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa [CCRP. Clara-Villerach, Eglise paroissiale Saint-Martin. 2005].

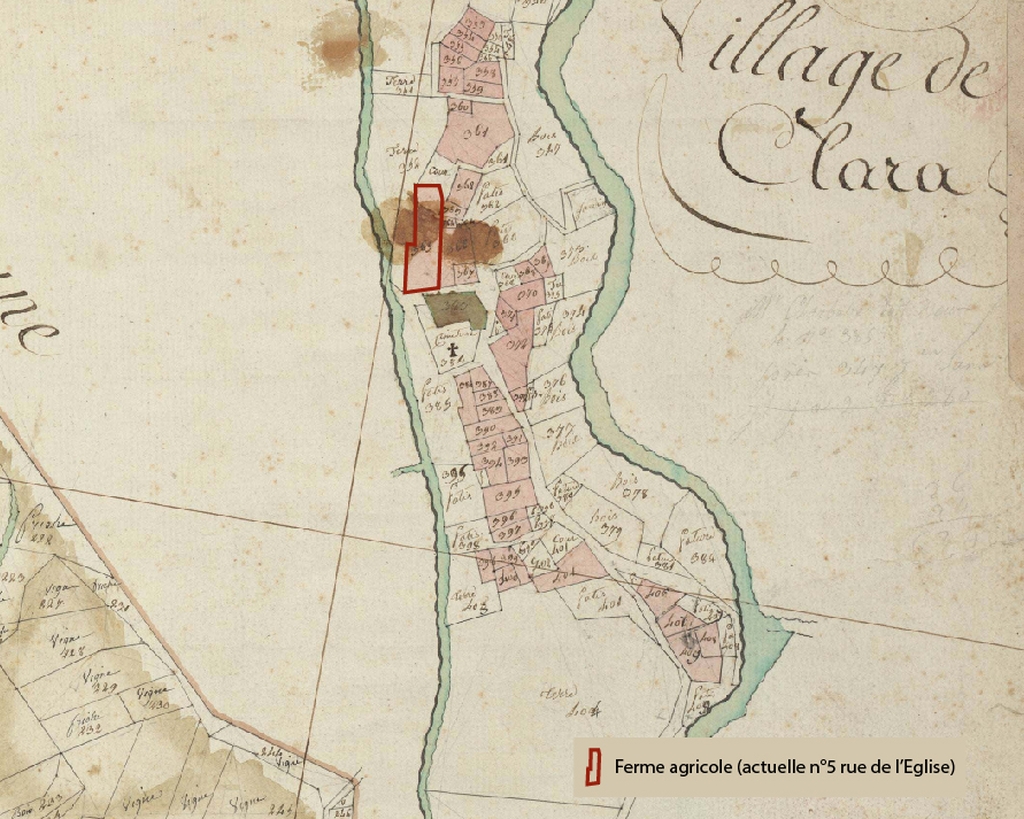

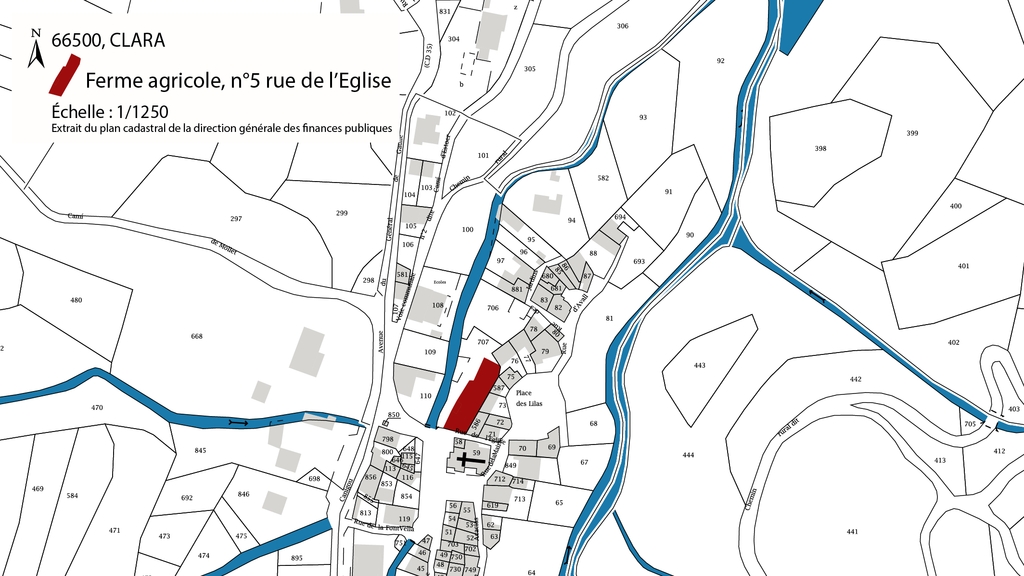

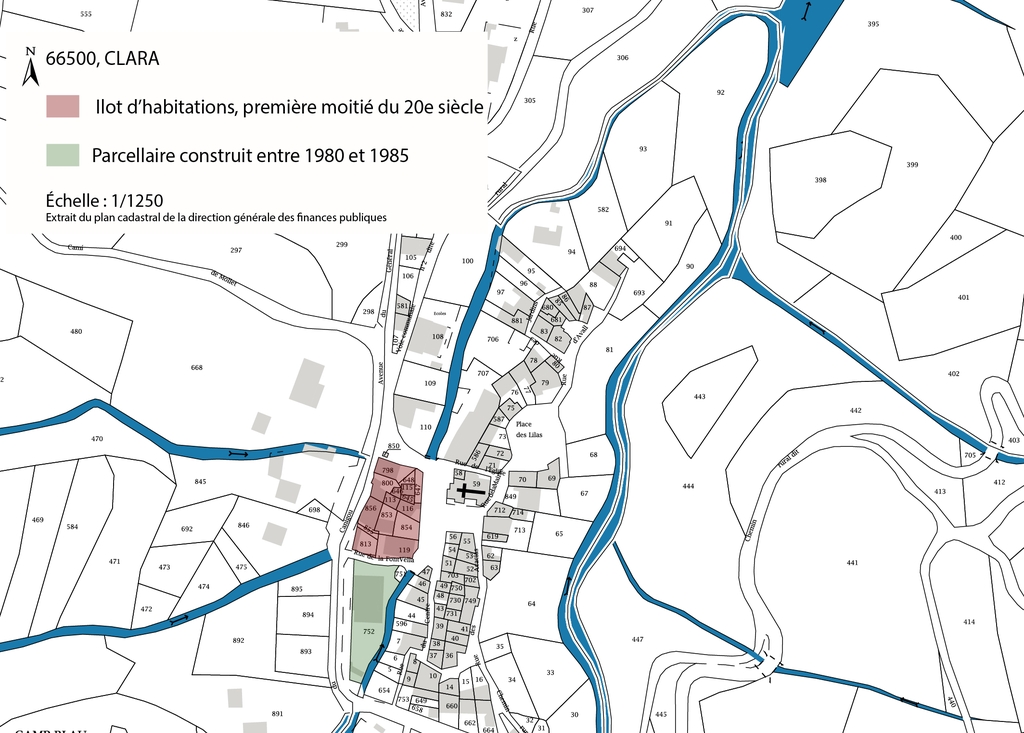

Clara-Villerach du 19e siècle à nos jours

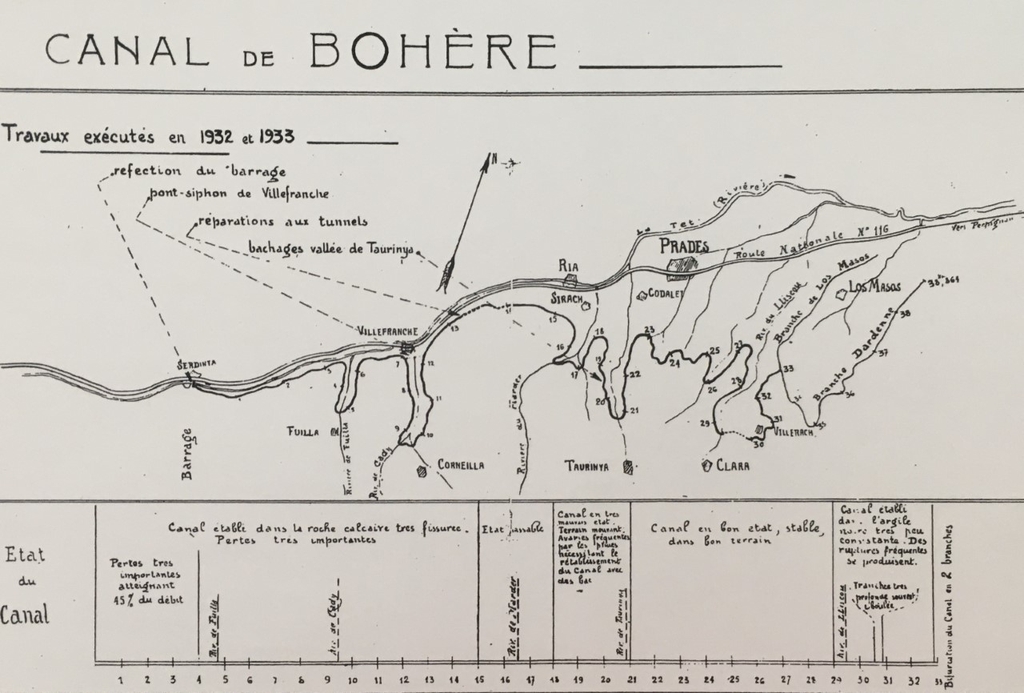

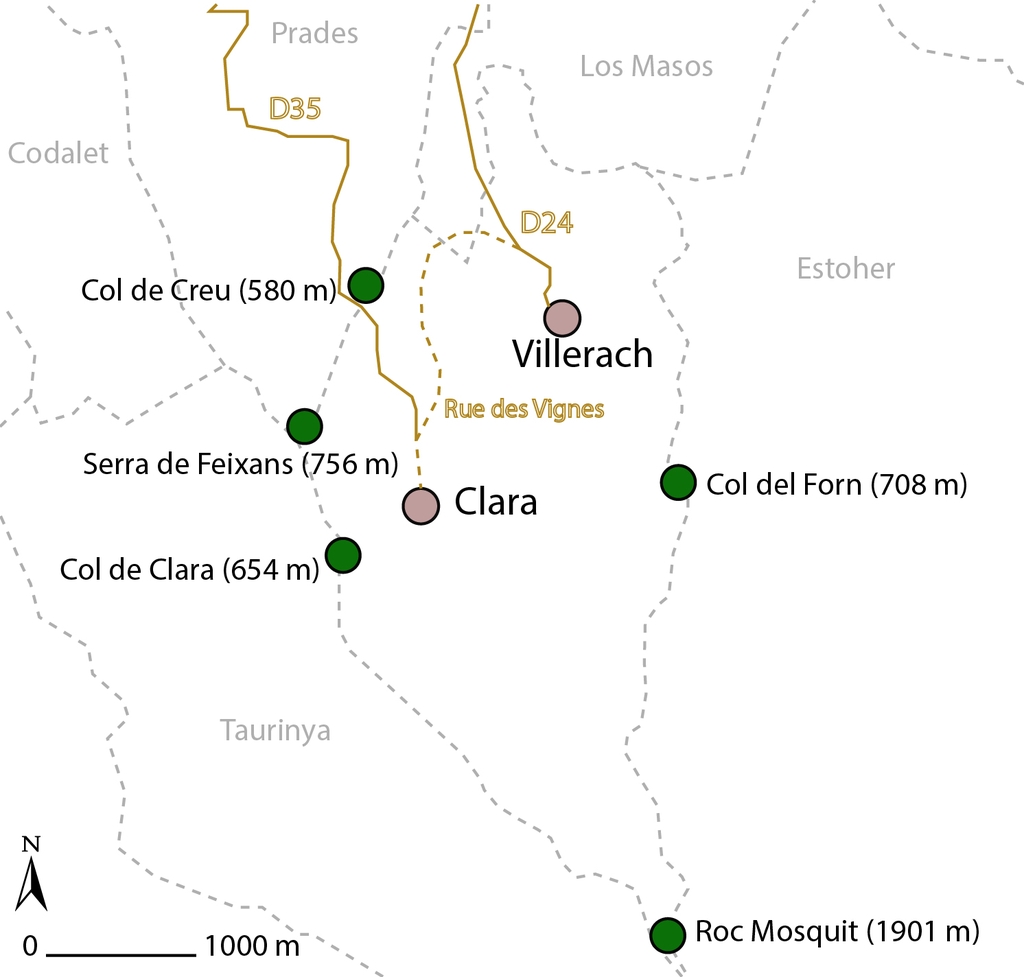

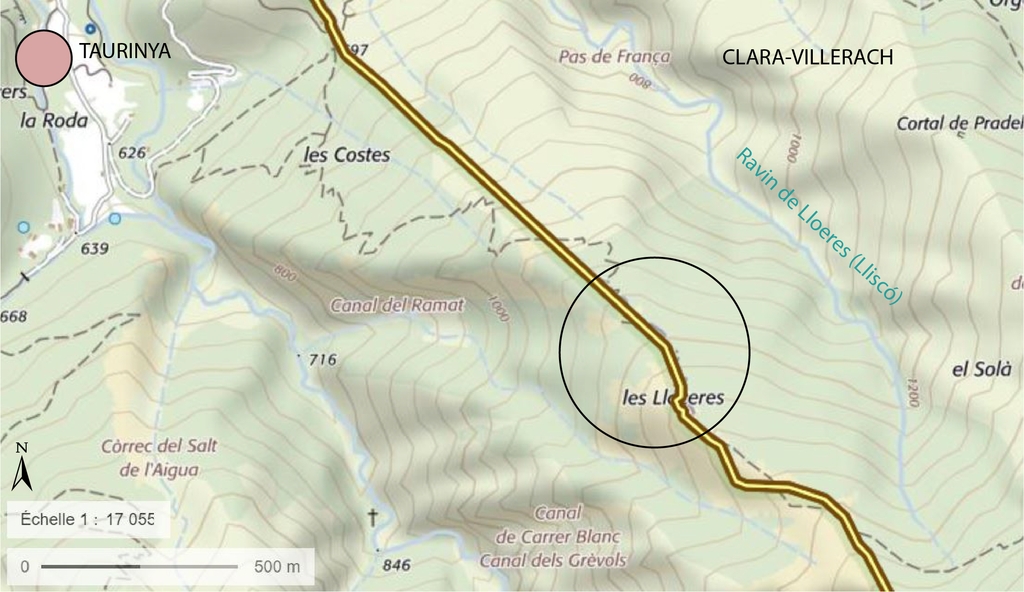

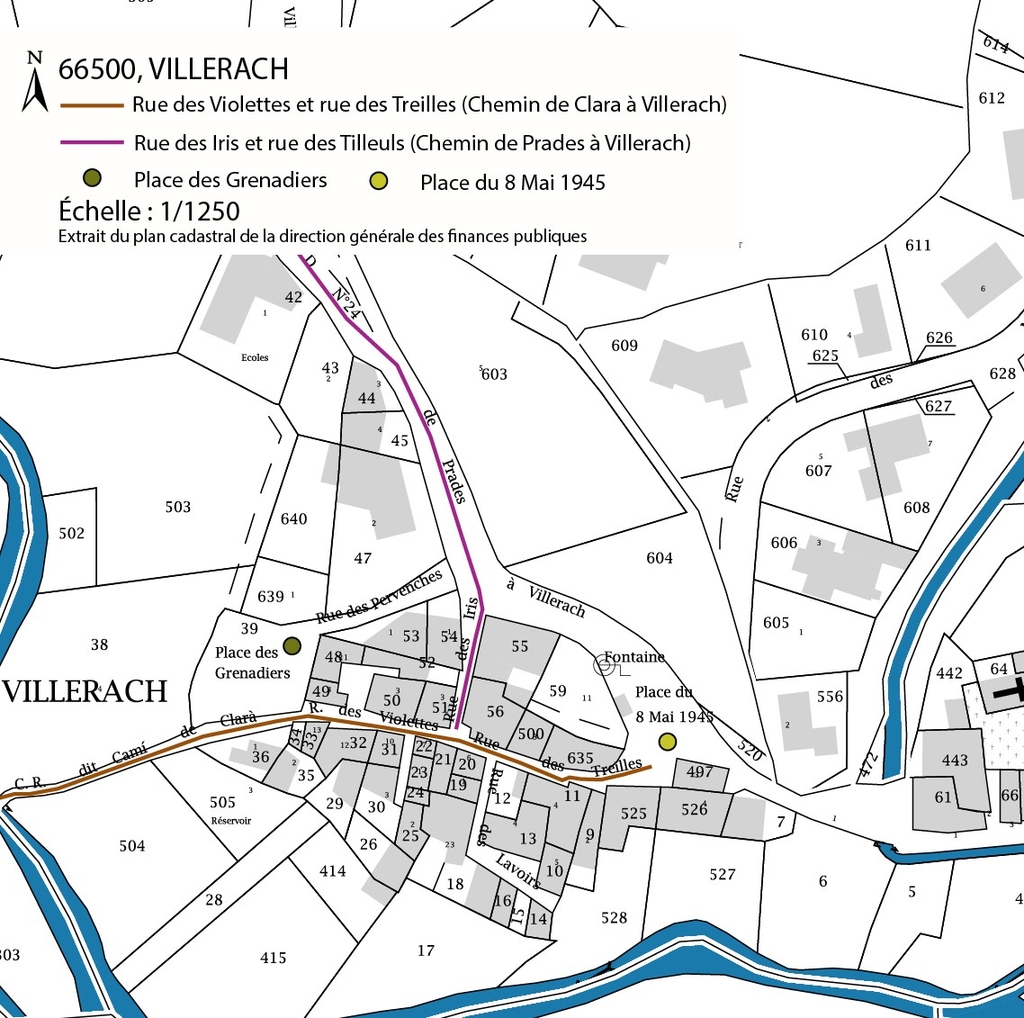

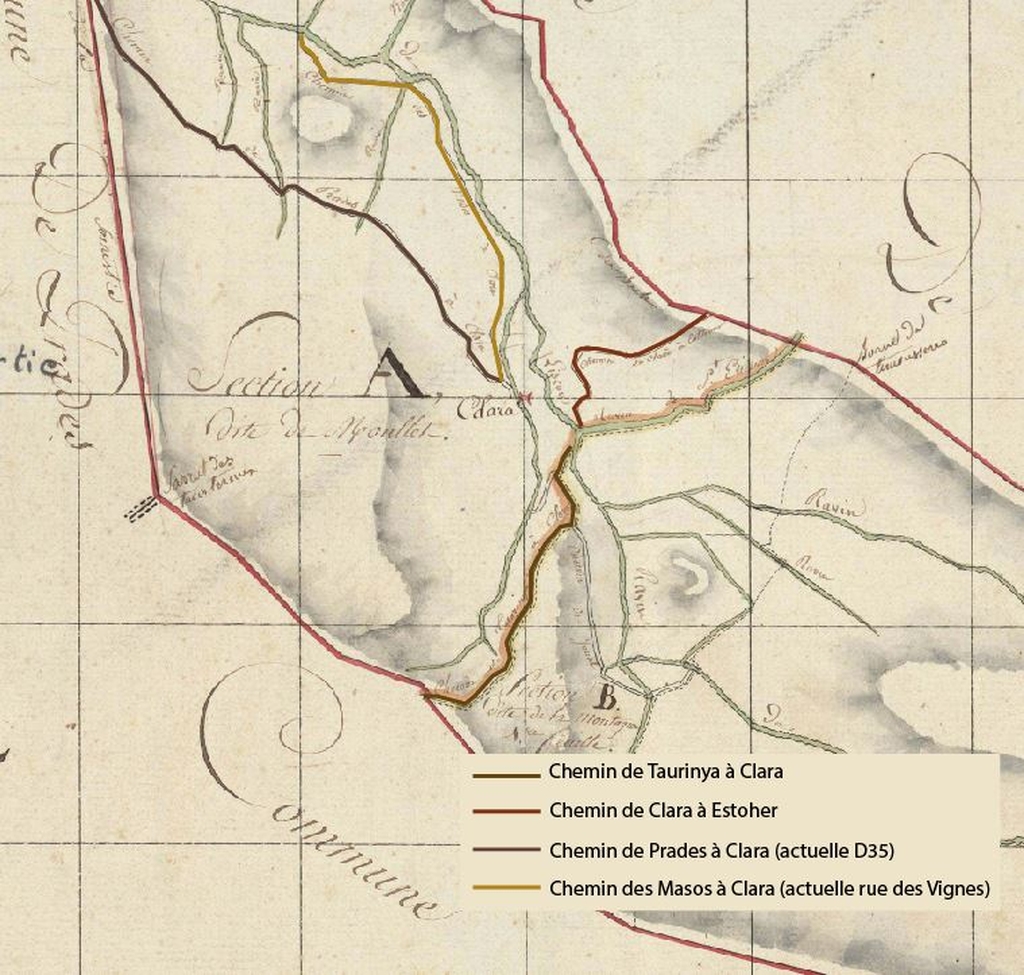

Le rattachement du hameau de Villerach à celui de Clara en date du 30 Janvier 1822 [BASSEDA, Revue Terra Nostra, Numéros 73 à 80, 1990, p.394], marque la formation d’un territoire unifié. Cette époque est également marquée par la construction du canal de Bohère entre 1864 et 1881 [MERCADER, 1933. 125 pages], qui traverse le hameau de Villerach. Son édification s’est faite tardivement, puisque le projet d’établir un canal dérivé de la Têt est déjà initié au 18e siècle [MERCADER, 1933, p.15]. Cependant, cette première tentative échoue en raison de nombreuses contestations émanant de communes et de propriétaires d’édifices à vocation industrielle, qui craignent que la création d’un nouveau canal vienne « ruiner la culture de la plaine, assécher la rivière (et) arrêter les canaux existants » [MERCADER, 1933, p.16]. Une première étude chiffrée concernant la construction du canal est réalisée en 1859, avec la validation du Ministre de l’Agriculture. Elle mentionne la description du tracé, dont la prise d’eau prévue d’être établie « dans la Têt contre le côté aval du pont en maçonnerie construit à Serdinya (…) » [MERCADER, 1933, p.18]. L’Association syndicale du canal, constituée à la suite de cette étude, fut durant plusieurs années présidée par un mercier de Prades, du nom de Joseph Delamont. Faisant suite à la publication du décret du 14 mars 1863, accordant la concession du canal de Bohère, l’Association syndicale regroupant des habitants de Ria, Prades, Codalet, Clara et Los Masos, prend le titre de « Société du Canal de Bohère » [MERCADER, 1933, p.24]. Cette structure est toujours existante sous le nom d’« Association de sauvegarde du canal de Bohère » et s’occupe de l’entretien ainsi que de la mise en valeur du canal.La réalisation des plans fut confiée dans un premier temps à Monsieur Teysonnières, ingénieur des Ponts et Chaussées à Prades [MERCADER, 1933, p.26]. Afin de financer le coût de la construction, un premier emprunt à hauteur de 200 000 francs est réalisé et 60 000 francs sont versés par l’Etat. Face à l’ampleur d’un tel aménagement, plus de 510 000 francs sont portés dans un nouveau devis en date de 1866. A cette époque, l’aménagement du canal atteint la commune de Villefranche-de-Conflent, malgré les nombreux problèmes financiers rencontrés [MERCADER, 1933, p.31].La contraction d’un second emprunt de 200 000 francs est accordée en 1867, ainsi qu’une subvention de l’Etat pour la somme de 125 000 francs [MERCADER, 1933, pp. 32 et 34]. La même année, les frères Grill, professionnels expérimentés dans le domaine de la construction, prennent le contrôle de l’opération à la suite du décès de Teysonnières. L’achèvement du canal entre Serdinya et Saint-Michel-de-Cuxa (19 km de long) est effectué en Août 1870 puis en 1877 [MERCADER, 1933, p.43] sur le territoire de Villerach. Ce dernier hameau est ainsi compris parmi les 23 km restants entre Codalet et Los Masos, dont les travaux ont été réalisés jusqu’en 1881.

Au 19e siècle, le recensement démographique du territoire comptabilise les deux hameaux ensemble, depuis leur réunification en 1822. La population est alors en nette augmentation, avec 276 habitants en 1836, 306 en 1846, 290 en 1856, 307 en 1866 et 349 en 1881 [BASSEDA, Revue Terra Nostra, Numéros 73 à 80, 1990, p. 60]. L’impact de l’exode rurale ainsi que de la première guerre mondiale entraînent une importante baisse démographique, avec 225 personnes recensées en 1921 contre 362 en 1906 et 330 en 1911.

La modernisation du canal de Bohère est actée dans la première moitié du 20e siècle, notamment à Taurinya avec le remplacement du bâchage initial en bois par un bâchage en béton armé. Plusieurs élus locaux s’impliquent dans cette volonté de moderniser l’ouvrage hydraulique, dont Pierre Delclos de Villerach [MERCADER, 1933, p.7]. En 1932, un nouveau décret est établi et confie la direction du canal à un syndicat, regroupant 7 délégués des communes membres, dont 1 pour Clara. Les travaux, portés par les architectes Félix Mercader et Bernard Banyuls, sont par ailleurs indiqués dans un plan réalisé vers 1933 par Monsieur Sarrail, ingénieur T.P.E. de Prades [MERCADER, 1933, p.79].

Dans la première moitié du 20e siècle, la municipalité décide d’acheter une horloge publique, afin d’éviter « les contestations et les disputes entre les habitants par suite des arrosages » [CAZES, Clarà Villerac, 1995, p.9]. En effet, la question de l’entretien du canal et de son utilisation fait l’objet de nombreux débats au sein de la population. L’achat de l’horloge fut acté lors d’une réunion du Conseil municipal de Clara, en date de 1904. Par ailleurs, le compte-rendu de réunion précise que « les cloches ne sont portées que par un campanile ancien » [CAZES, Clarà Villerac, 1995, p.9]. Cette indication est importante, puisqu’elle évoque l’existence d’un ancien clocher avant la construction du définitif. Le clocher-tour comprend des ouvertures axées aux dimensions croissantes, localisées sur les faces Ouest et Sud. Celles du premier niveau sont petites et carrées, et contrastent avec les deux grandes ouvertures quadrangulaires du second niveau. L’une de ces dernières a par ailleurs été murée. Le troisième niveau comprend quant à lui un cadran d’horloge sur la face Ouest. Il est surmonté de quatre massifs en créneaux réalisés en cayrous. La terrasse supérieure dispose d’une cage en fer forgé terminée par une girouette, abritant deux cloches.

C’est également dans la première moitié du 20e siècle que les communes de Clara et de Villerach se dotent d’une école publique, dont le projet de construction est engagé à la fin du 19e siècle. Les archives de Villerach concernant l’établissement scolaire, conservent un certificat de paiement daté de 1912, relatif à l’édification d’une maison d’école mixte pour 28 élèves, qui évoque une adjudication passée le 4 février de la même année, attribuée à la société ouvrière « La Liberté ». Cette société est représentée par Monsieur Joseph Fabre, entrepreneur en charge de l’exécution de l’école. Le document indique également la somme de 2070 francs, attribuée à Joseph Fabre au mois de Mai 1912 [A.C. Commune de Clara-Villerach]. D’un point de vue architectural, les deux édifices bâtis légèrement en pente, ont des façades ordonnancées sur deux niveaux. Leur typologie est caractéristique de l’architecture rencontrée sur le territoire, avec l’usage des encadrements en cayrous à crossettes supérieures.

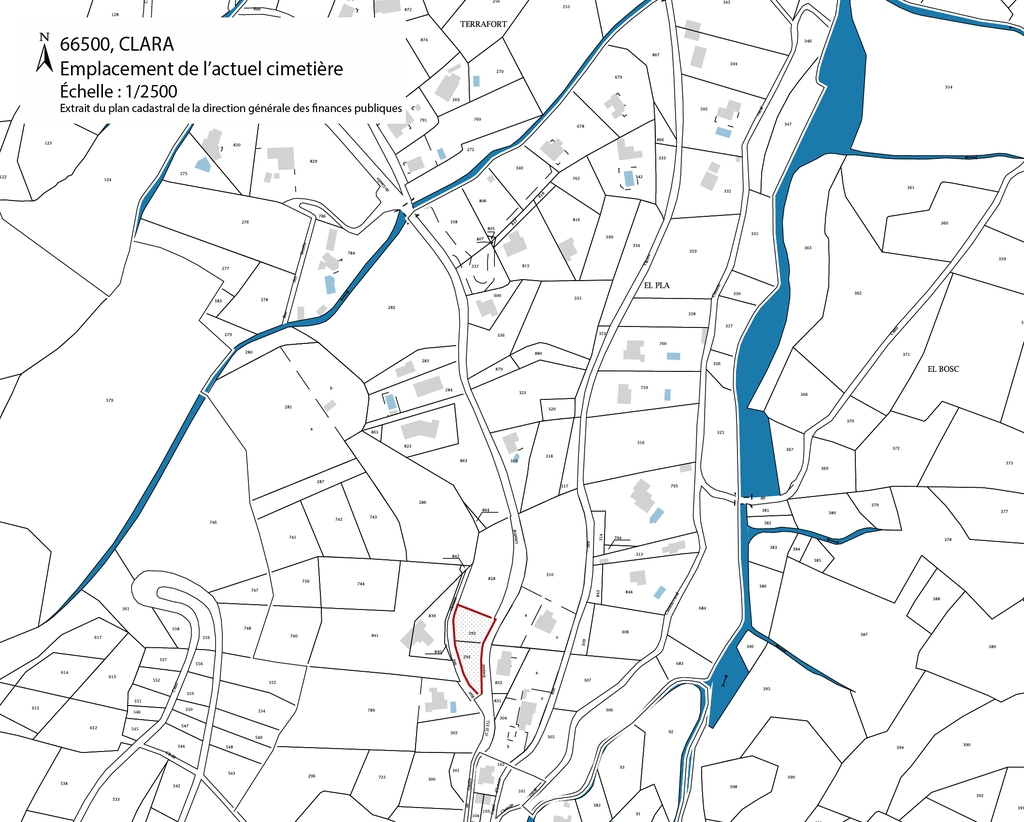

Parallèlement aux problématiques liées à aux épisodes de sécheresses intenses au 20e siècle, l’épidémie de choléra frappa durement le territoire en 1911, notamment au hameau de Clara, considéré comme étant « la commune la plus éprouvée du département en proportion de la population » [CAZES, Clarà Villerac, 1995, p.10]. Par mesure d’hygiène, il est décidé de recouvrir le ravin dit Correc de la Font qui traversait alors le village par un aqueduc. Celui-ci fut par la suite recouvert, notamment pour l’aménagement de l’actuelle place de la République. Le ravin servait régulièrement de dépotoir « de tous les immondices amenées par les eaux de pluie ou de petits drains ainsi que des habitations environnantes » [CAZES, Clarà Villerac, 1995, p.9]. De plus, de mauvaises émanations se dégagent du ravin et provoquent un empoisonnement de l’air qu’il faut éradiquer. L’épidémie est un des facteurs qui permet d’expliquer la baisse démographique de la commune, au côté des deux grandes guerres. Ainsi, seulement 109 habitants sont comptabilisés en 1968, contre 168 en 1936, 149 en 1946 et 148 en 1962 [BASSEDA, Revue Terra Nostra, Numéros 73 à 80, 1990, p. 60]. Afin de commémorer la mémoire des combattants, chaque hameau fut doté d’un Monument aux Morts inauguré en 1972, en présence du Maire André Verges, du conseiller général et du député [Les Monuments aux Morts des Pyrénées-Orientales, [en ligne]]. Leur réalisation a été confiée à l’entreprise Fico, pour la somme de 4000 francs l’un. Ces monuments ont une typologie identique, comprenant une stèle pyramidale en marbre rose de Villefranche-de-Conflent. Elle supporte quatre plaques en marbre blanc, sur lesquelles figurent les noms des morts pour la France (guerres 1914-1918 et 1939-1945).

Les années 1970 sont marquées par l’installation à la chapelle Saint-Etienne d’un prêtre chrétien orthodoxe (Pope), qui transforma l’espace de la tribune primitive en bibliothèque [Histoire. L’ermitage de Saint-Etienne, [en ligne]]. Ce remaniement s’inscrit dans le long processus de restauration de l’édifice, entrepris par l’ermite lui-même afin de perpétuer la mémoire du site. La toiture était en effet en grande partie effondrée et les murs menaçaient ruines. Le Pope se chargea également de réaliser des peintures iconiques, réalisées sur un support sec. Leur iconographie ainsi que la disposition des représentations figurées, sont directement influencées du style byzantin [Histoire. L’ermitage de Saint-Etienne, [en ligne]].

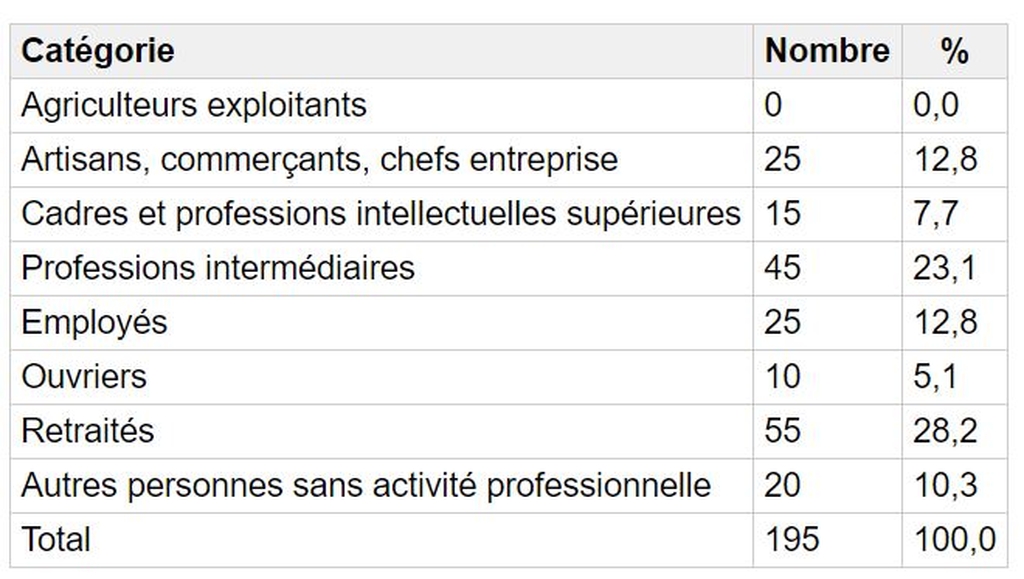

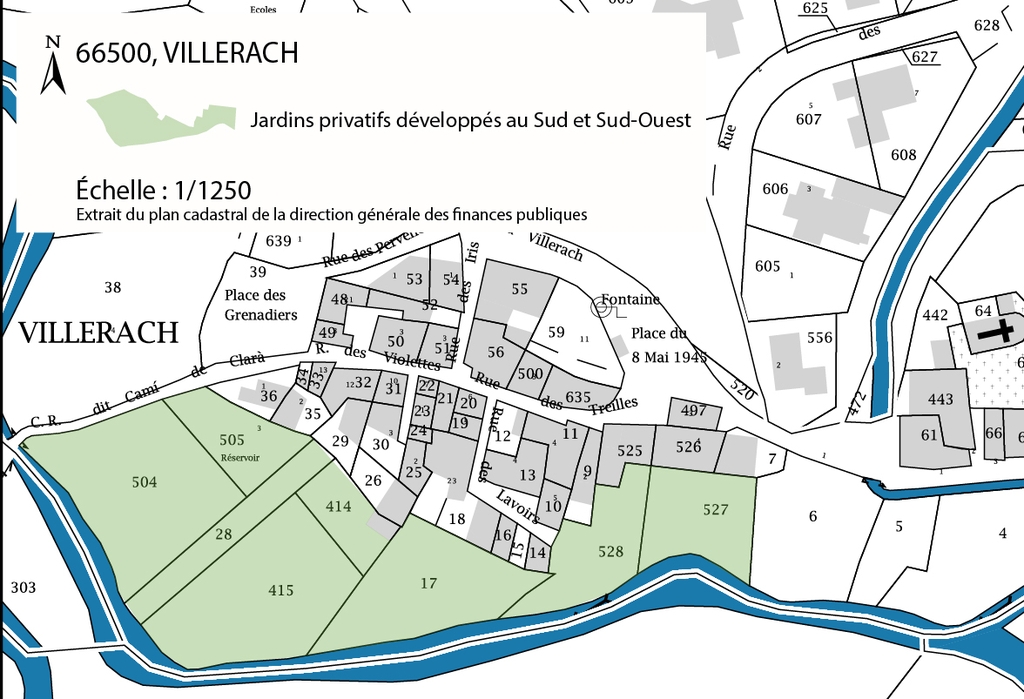

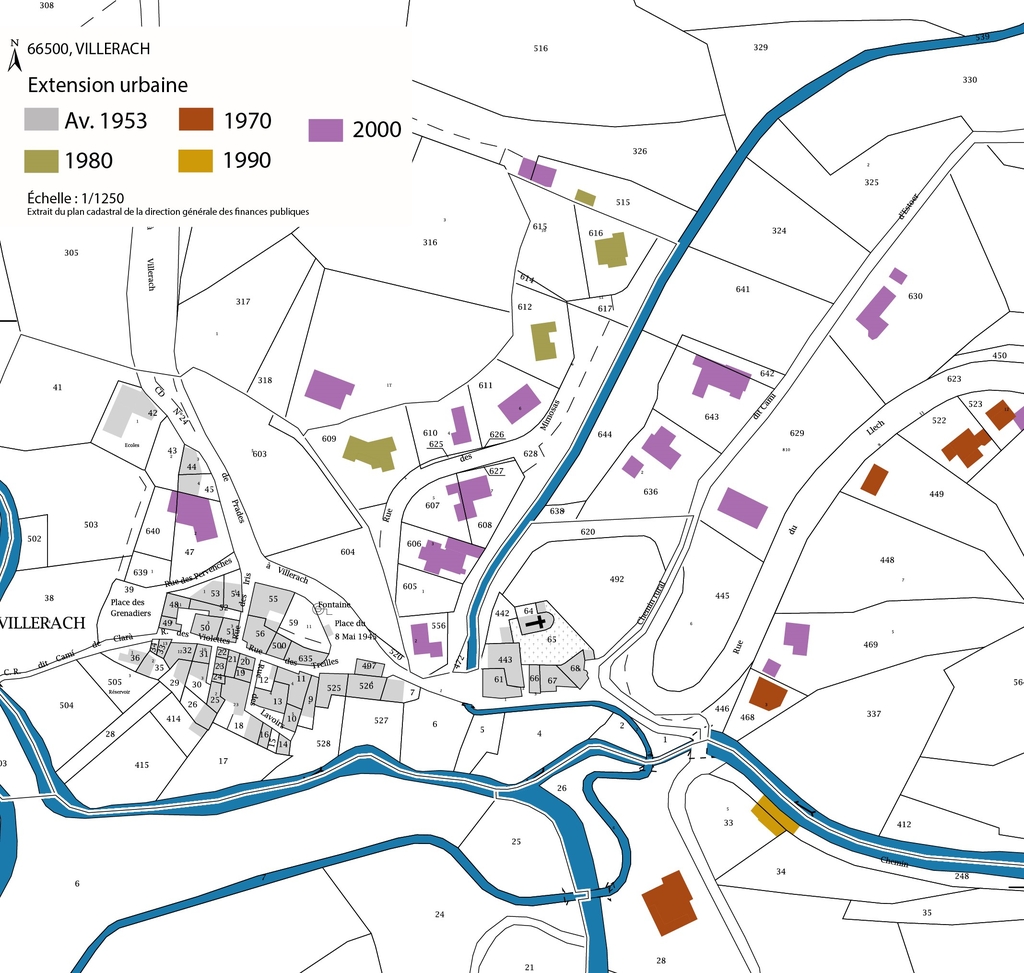

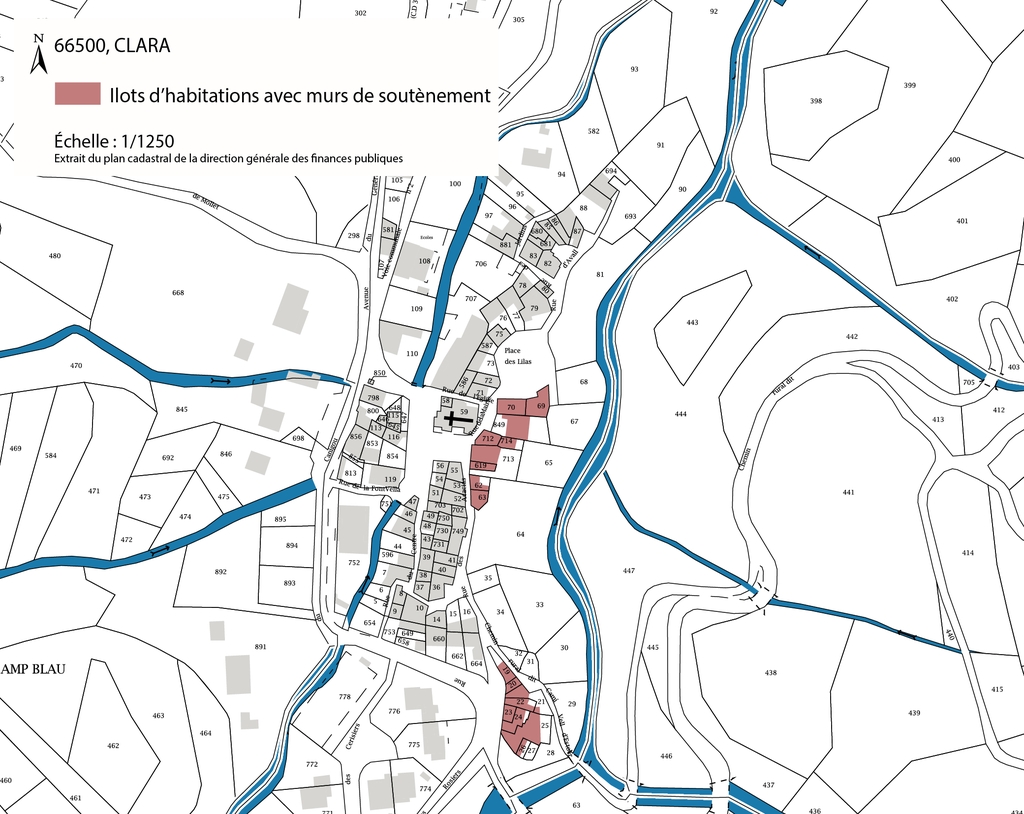

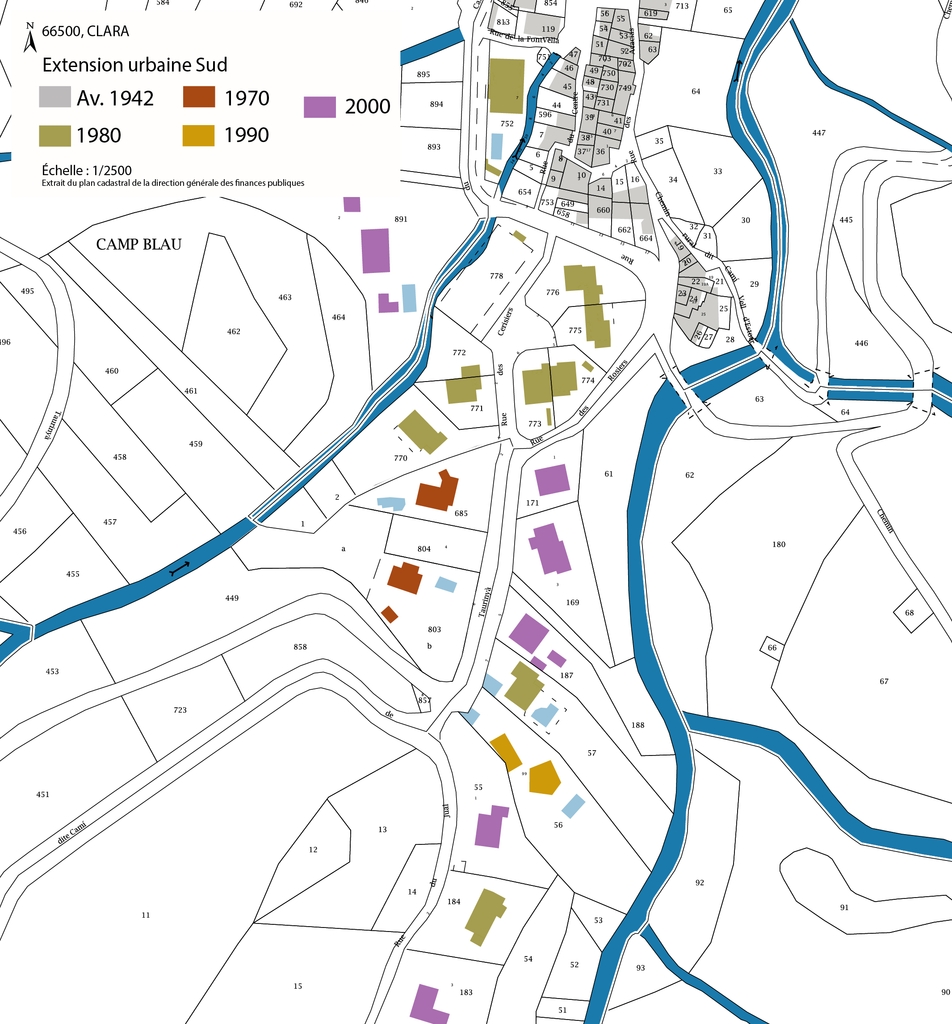

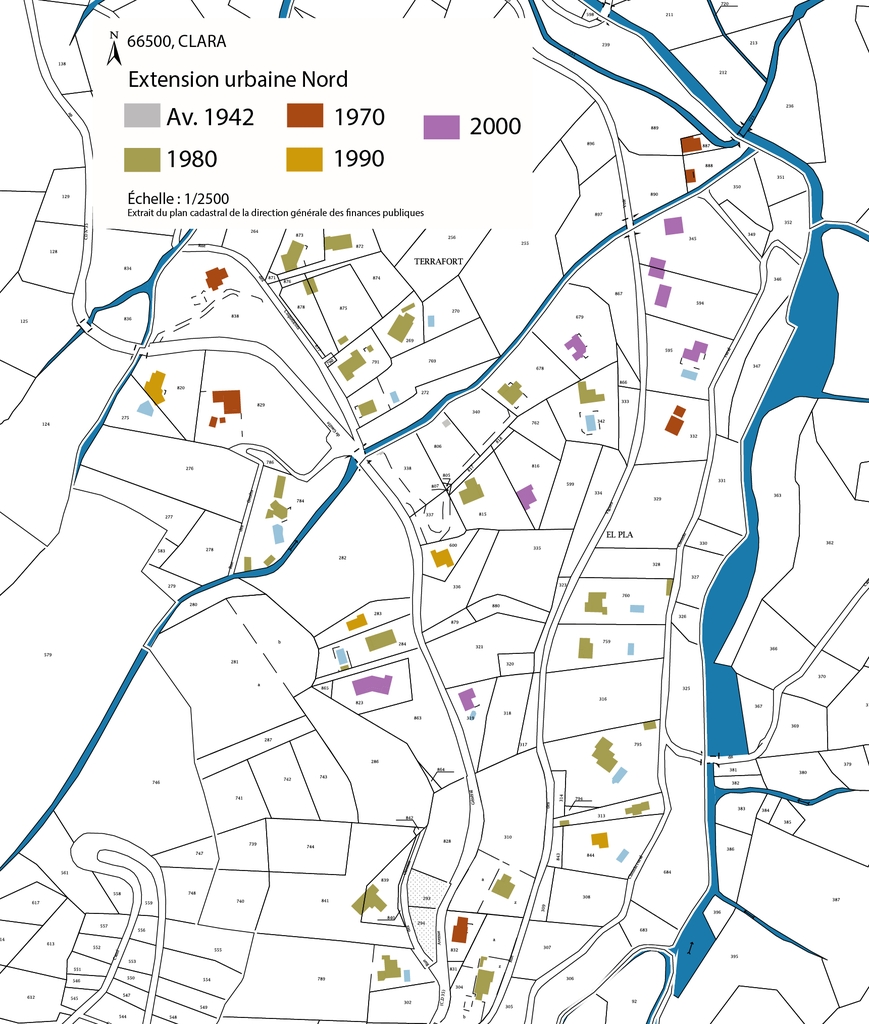

Selon le recensement de la population en vigueur à compter du 1er Janvier 2020, la commune de Clara-Villerach fait état de 262 habitants, soit 153 de plus par rapport à 1968 [Insee, Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020, [en ligne], décembre 2019, p.5]. En effet, la population n’a pas cessé de croître entre la fin du 20e siècle et le début des années 2000, avec 153 personnes recensées en 1990 et 241 en 2007 [Insee, Portrait démographie et conditions de vie – Évolution et structure de la population]. Cette hausse démographique s’explique par l’installation de ménages avec ou sans enfants, liée aux extensions urbaines périphériques (principalement à Clara). Par ailleurs, les données de 2007 montrent une tendance vers un vieillissement de la population (17,1% de 60 à 74 ans, 24,8% de 45 à 59 ans), même si les tranches d’âges en dessous de 45 ans représentent un important pourcentage (17,7% de 0 à 14 ans, 14,2% de 15 à 29 ans et 16,5% de 30 à 44 ans) [Insee, Portrait démographie et conditions de vie – Évolution et structure de la population, Population par sexe, âge et lieu de résidence antérieure, 2017]. Enfin, la part des ménages étudiée en 2017 selon la catégorie socioprofessionnelle des habitants, est majoritairement constituée de retraités, comptabilisés au nombre de 66, suivis des professions intermédiaires (45), des employés (25) ainsi que des artisans, commerçants et chefs d’entreprise (25) [Insee, Portrait démographie et conditions de vie – Couples-Ménages-Familles, 2017].