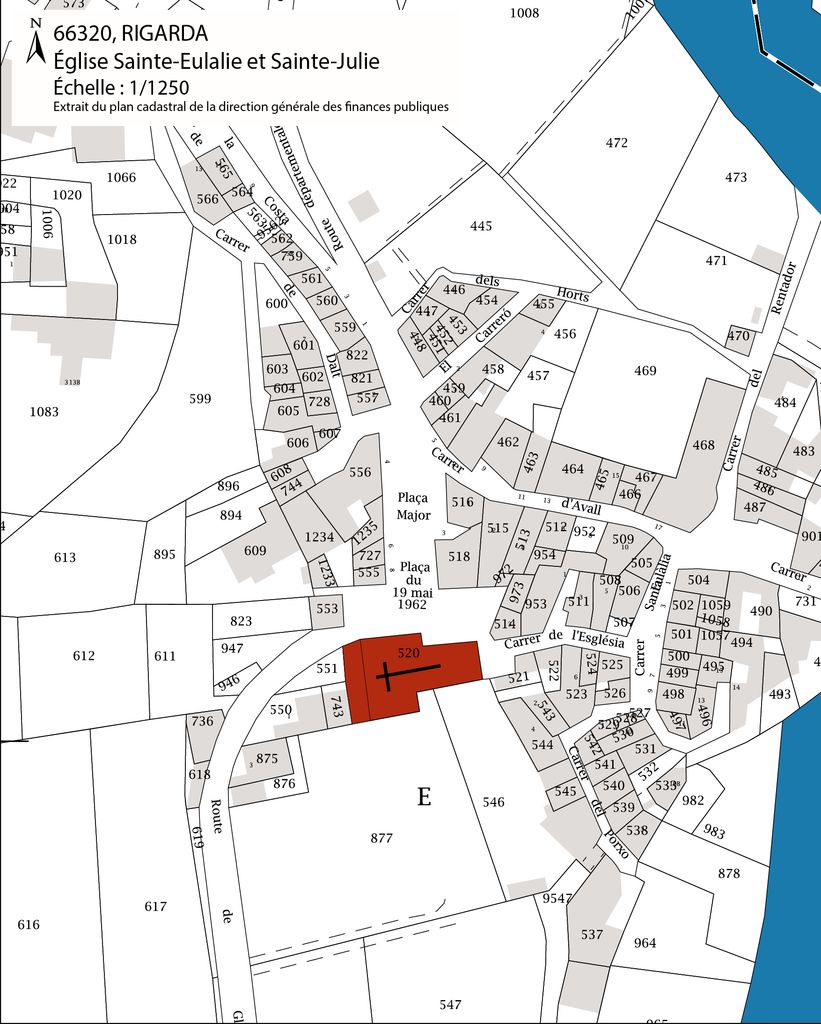

L'église est installée en périphérie de la partie ancienne du village. Il s'agit d'un édifice à nef unique bordé de chapelles latérales adoptant un plan en forme de croix latine. On y accède par l'ancien portail de style roman, ouvert dans l’élévation orientale. Ce dernier porte la date de 1648, moment où il a été transporté de l'ancienne église de Villela. Il est surmonté d’une baie en plein cintre et le faîte du toit est couronné d’une arcade à baie unique contenant une cloche.

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus du cadran actuel de l'horloge, au niveau des gargouilles. Au 19e siècle, l'étage supérieur est construit

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus du cadran actuel de l'horloge, au niveau des gargouilles. Au 19e siècle, l'étage supérieur est construit en forme de pavillon avec deux frontons correspondant aux pignons, et des

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus du cadran actuel de l'horloge, au niveau des gargouilles. Au 19e siècle, l'étage supérieur est construit en forme de pavillon avec deux frontons correspondant aux pignons, et des ouvertures sur chaque face. Le clocher s’organise

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus du cadran actuel de l'horloge, au niveau des gargouilles. Au 19e siècle, l'étage supérieur est construit en forme de pavillon avec deux frontons correspondant aux pignons, et des ouvertures sur chaque face. Le clocher s’organise comme suit : au premier niveau, une pièce ouverte d’une voûte en

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus du cadran actuel de l'horloge, au niveau des gargouilles. Au 19e siècle, l'étage supérieur est construit en forme de pavillon avec deux frontons correspondant aux pignons, et des ouvertures sur chaque face. Le clocher s’organise comme suit : au premier niveau, une pièce ouverte d’une voûte en maçonnerie, éclairée par une ouverture rectangulaire située au nord ; Au second niveau, éclairée de deux baies rectangulaires,

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus du cadran actuel de l'horloge, au niveau des gargouilles. Au 19e siècle, l'étage supérieur est construit en forme de pavillon avec deux frontons correspondant aux pignons, et des ouvertures sur chaque face. Le clocher s’organise comme suit : au premier niveau, une pièce ouverte d’une voûte en maçonnerie, éclairée par une ouverture rectangulaire située au nord ; Au second niveau, éclairée de deux baies rectangulaires, une pièce à laquelle on accède par un escalier en vis construit en schiste. Au troisième niveau, la pièce est

Les matériaux employés pour la construction sont le schiste lié au mortier de chaux, ainsi que des briques rouges. Les couvertures sont en tuiles canal. L’élévation nord de l’église est aveugle. Vers l’ouest, le clocher-tour a été élevé au moins en trois campagnes successives : lors de la première, il dépassait de peu le toit de la nef ; lors de la deuxième, il s'élevait jusqu’au-dessus du cadran actuel de l'horloge, au niveau des gargouilles. Au 19e siècle, l'étage supérieur est construit en forme de pavillon avec deux frontons correspondant aux pignons, et des ouvertures sur chaque face. Le clocher s’organise comme suit : au premier niveau, une pièce ouverte d’une voûte en maçonnerie, éclairée par une ouverture rectangulaire située au nord ; Au second niveau, éclairée de deux baies rectangulaires, une pièce à laquelle on accède par un escalier en vis construit en schiste. Au troisième niveau, la pièce est éclairée par des ouvertures rectangulaires percées sur chaque face tandis qu’au dernier niveau, on remarque de grandes baies en plein cintre entourées de briques rouges. Chaque angle de la terrasse du clocher comporte une pile cylindrique, tandis que le sommet est dominé par une cage en fer à deux étages. Cette dernière soutient les cloches et la girouette (ornée d'une croix et d'un coq). Ce clocher sert au culte, et fait en même temps office d'horloge municipale. On pouvait encore voir dans les années 1970, l’ancien poids de l’horloge, transformé en borne de pierre sur le chemin dans l'angle de la mairie.

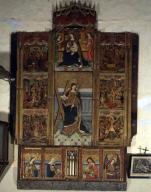

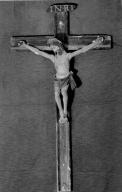

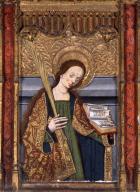

L’église conserve un riche mobilier. Plusieurs retables ; celui de Sainte Eulalie, par le maître d’Olot (XV° siècle) et provenant de l’église de Vilella, sur le mur Nord de la nef ; celui du maître-autel (1592) provenant de l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa ; celui de la Vierge (XVII° siècle), de Saint-Hyacinthe (vers 1720), un panneau sculpté du XV°siècle, une Vierge du XIV° siècle, une cadireta du XVII° siècle, un Christ du XVII° siècle, deux toiles (1647 et 1692), un ostensoir du XV° siècle, une croix processionnelle et un reliquaire (XV° siècle), deux chandeliers du XVII° siècle.