La gare de la Madeleine est une station de 3e classe comprenant un bâtiment voyageurs et des halles à marchandises. Elle est édifiée en 1885 par Cancalon et Blavy d'après les plans des ingénieurs des Ponts et Chaussées. La Madeleine et Cajarc sont les deux seules stations de 3e classe de la ligne. Leur bâtiment voyageurs est doté de deux ailes en rez-de-chaussée.

- enquête thématique départementale, vallée du Lot de Cahors à Capdenac

- patrimoine ferroviaire

-

Bernard GuillaumeBernard GuillaumeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

ligne Cahors-Capdenac - Figeac-1

-

Hydrographies

le Lot

-

Commune

Capdenac

-

Lieu-dit

la Madeleine

-

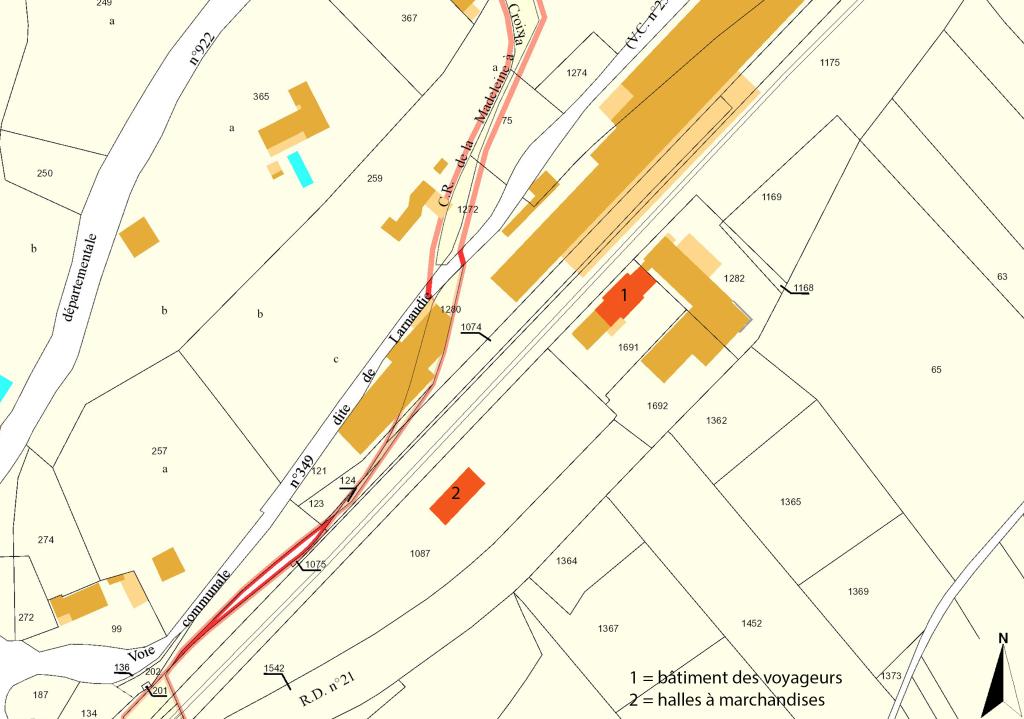

Cadastre

2019

D

1691, 1087

-

Dénominationsgare

-

Appellationsla Madeleine

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéesentrepôt commercial

La gare de la Madeleine est établie sur la commune de Capdenac, à la frontière avec celle de Faycelles dans le cadre de la ligne de chemin de fer reliant Cahors à Capdenac concédée à la Compagnie du Paris-Orléans et inaugurée le 14 juillet 1886.

La station a été réalisée d'après les plans dressés entre 1879 (début des études définitives) et 1886 (réception de la ligne) par le service des Ponts et Chaussées. D'après l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Joseph Lanteirès, en charge de la ligne, tous les travaux devront être achevés trois ans et 10 mois plus tard, en vue de la mise en service en juillet 1886. Lanteirès décèdera quelques mois plus tard à Cahors.

L'ingénieur ordinaire Jean Caillé est en charge de la direction des travaux pour l'arrondissement de Figeac jusqu'en 1883. À partir de 1885, l'ingénieur Eugène-Laurent Heurtault fait terminer les travaux d'infrastructure et exécuter les stations. La gare de la Madeleine est construite par les entrepreneurs Cancalon et Blavy, très probablement à partir de 1885.

D'après le tableau des dépenses rédigé par l'ingénieur en chef en juin 1886, l'ensemble des coûts pour la station s'élève à 193 750 Francs dont 115 300 Francs pour la construction des bâtiments. Le bâtiment des voyageurs est conçu sur le modèle de 3e classe comportant cinq travées d'élévation pour un coût de 69 000 Francs. Ce même modèle dit de 3e classe est utilisé pour la gare de Cajarc.

Les registres du service des chemins de fer indiquent que les signaux fixes, cloches électriques, appareils télégraphiques et autres sont installés dans les stations en 1885. Des cloches électriques seront de nouveau installées en 1902 (rapport de l'ingénieur en chef du contrôle de la voie et des bâtiments).

L'établissement d'une entreprise industrielle sur le site a perturbé les abords de la gare, plusieurs bâtiments sont venus s'accoler au bâtiment des voyageurs dans la seconde moitié du 20e siècle.

Enfin, il faut également signaler la disparition probable de l'abri des voyageurs et des toilettes-lampisterie qui devaient être présents à l'origine.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle , datation par source

- Principale : 2e moitié 20e siècle

-

Dates

- 1885, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Lanteirès Josephingénieur des Ponts et Chaussées attribué par sourceLanteirès JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Joseph Lanteirès, né en 1825 à Lyon, est élève ingénieur à l’école des ponts et chaussées en 1847. Vers 1851, il entre au service ordinaire des ponts et chaussées du département du Rhône puis passe dans l’arrondissement d’Espalion en Aveyron où il est nommé ingénieur ordinaire 3e classe. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1867 alors qu’il n’était encore qu’ingénieur ordinaire. Il finit sa carrière ingénieur en chef en charge du Lot jusqu’à son décès le 11 septembre 1886. À ce titre, il dirige la construction de la ligne ferroviaire Cahors-Capdenac et de la section Montauban-Cahors pour la ligne Montauban-Brive. En dehors de ses activités professionnelles, Lanteirès est également l’inventeur d’un calendrier perpétuel qui permet aux historiens de faciliter la recherche de dates.

-

Auteur :

Caillié Jeaningénieur des Ponts et Chaussées attribué par sourceCaillié JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né en 1832, cet ingénieur est le premier du corps des conducteurs à avoir réussi le concours d’ingénieur des ponts et chaussées. Il est élevé au rang de « héros » tellement l’obstacle paraissait insurmontable par ses camarades qui lui décernent une médaille commémorative en 1870. En charge de l’arrondissement de Figeac jusqu’en 1883, il quitte soudainement ses fonctions pour la Cochinchine où il est promu ingénieur en chef. Il reviendra pourtant dans la région en 1887 en tant qu’ingénieur en chef pour le département du Tarn-et-Garonne. Chevalier de la Légion d’honneur en 1881, il sollicite la croix d’officier en 1896 après avoir été nommé officier d’Académie en 1893.

-

Auteur :

Heurtault Eugène-Laurentingénieur des Ponts et Chaussées attribué par sourceHeurtault Eugène-LaurentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Eugène Laurent Heurtault, né en 1854, est ingénieur ordinaire des ponts et chaussées depuis 1879. Avant d’arriver dans le Lot, Heurtault a déjà œuvré dans le domaine ferroviaire pour l’arrondissement du Puy où il a conduit les études du chemin de fer de Langogne au Puy. Il aura la charge d’achever la ligne dans le Lot et d’étudier les règlements de compte des deux lignes (Cahors-Capdenac et Cahors-Montauban) à partir de 1885. Il quitte finalement le Lot pour la Creuse où il est nommé ingénieur en chef en 1898. Heurtault est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1891, promu officier en 1926 et reçoit la distinction d’officier d’Académie en 1903.

-

Auteur :

Cancalon Pierreentrepreneur attribué par sourceCancalon PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entrepreneur ayant fait construire les stations de la ligne Cahors-Capdenac en association avec l'entrepreneur Blavy en 1885. Les sources mentionnent seulement le nom de Cancalon, il s'agirait de Pierre Cancalon, un maçon creusois (originaire de la Royère, à Rubeyne). Pierre Cancalon (1842-1922) bénéficie grandement de la notoriété de Pierre Blavy. Né d’un père maçon et d’une mère cultivatrice, ce maçon rejoint Pierre Blavy au début des années 1880 et collabore avec lui jusqu’en 1915. À Arcachon il participe à la construction de plusieurs villas, dont la villa Bianca en 1882, ainsi qu’aux travaux du tramway en 1910.

-

Auteur :

Blavy Pierreentrepreneur attribué par sourceBlavy PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Venant de la Creuse (Saint-Marc-à-Loubaud), Pierre Blavy est considéré comme l’un des plus importants constructeurs en France dans les années 1870-1900. Son parcours le mène d’abord à Lyon et Lons-le-Saunier avant de s’établir à Arcachon dans les années 1860. Dans la station balnéaire, il participe à la construction de la gare, réalise le grand hôtel, le grand théâtre, la synagogue et près de 500 immeubles ou villas. Privilégiant son réseau familial et son réseau creusois pour ses chantiers, Pierre Blavy s’associe avec Pierre Cancalon sur plusieurs projets notamment ferroviaires : la ligne Saint-Denis au Buisson (Dordogne) en 1881 et la ligne Cahors-Capdenac en 1885. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1925.

-

Auteur :

Le lieu de la Madeleine, à Faycelles, est à la limite de la commune de Capdenac si bien que les bâtiments de la station de la Madeleine sont aujourd'hui rattachés à Capdenac.

La gare de la Madeleine est aujourd'hui composée d'un bâtiment des voyageurs et de halles à marchandises. De nombreux autres bâtiments industriels ou administratifs sont venus s'accoler au bâtiment des voyageurs. Ce dernier est de plan rectangulaire comportant un corps central sur deux niveaux et deux édicules en rez-de-chaussée avec comble à surcroît, accolés aux deux pignons.£Les murs sont bâtis en moellons de calcaire recouverts d'un enduit de couleur jaunâtre. Les chaînes d'angle et encadrements d'ouvertures sont en pierre de taille réhaussés de chaux blanche. Les toitures à deux pans comprennent une charpente en bois débordante et une couverture de tuiles creuses. Les aisseliers soutenant les débords de toit sont ouvragés. L'inscription « La Madeleine » signalant la gare figure dans un cartouche en pierre apposé sur les pignons.

Le corps central s'élève sur deux niveaux de trois travées qui accueillaient, d'après les plans, au rez-de-chaussée le vestibule et salle d'attente des voyageurs de 3e classe, un local pour l'enregistrement des bagages et un autre pour la distribution des billets. Comme pour les autres gares, l'étage était réservé à l'habitation du chef de gare. Les édicules accueillaient d'après les plans, la salle d'attente des 1ère et 2e classes ainsi que l'escalier menant à l'habitation ; l'autre était réservé au bureau du chef de gare et au télégraphe. Un grenier et une salle d'archives étaient aménagés dans les combles à surcroît. Le bâtiment des voyageurs apparaît en tout point similaire à celui de Cajarc, ils sont tous deux issus du modèle de 3e classe. La station de la Madeleine a pourtant la particularité de conserver son horloge apposée contre l'élévation côté voie ferrée.

Les halles à marchandises reprennent également le modèle de 3e classe avec deux grandes ouvertures pour les deux façades et une troisième sur le pignon ouvrant vers la rampe de chargement. Deux pans de tôle remplacent l'ancienne toiture à charpente débordante dont il ne subsiste que les culots.

Enfin, il faut signaler la présence d'une tête d'un poteau kilométrique « 725 » accrochée sur un hangar près du bâtiment des voyageurs.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

-

Toitstuile creuse, tôle nervurée

-

Étages1 étage carré, comble à surcroît

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à deux pans

-

Typologiesstation de 3e classe

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

-

Éléments remarquableshorloge publique

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Documents d'archives

-

Archives nationales, Inventaire-index des Ingénieurs des ponts et chaussées (1748-1932), Paris, 1993, 2008.

-

AD Lot, 73 S 1 : Notice sur les travaux et dépenses d'établissement, dressée par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Lanteirès, en juin 1886.

-

-

AD Lot, 69 S 7 : Rapports de l'ingénieur en chef du contrôle de la voie et des bâtiments

Travaux (en cours) d’installation de cloches électriques sur la ligne Cahors à Capdenac, 1902. Suppression de l'abri à voyageurs à Arcambal, août 1907. Construction d'un tunnel de revêtement de la tranchée d'Arèles, 20 juin 1891.

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Patrimoine ferroviaire

Chercheur pour le Département du Lot de 2017 à 2025. Conservateur des antiquités et objets d'art du Lot depuis 2019.