Ces fragments de tissu proviennent d'une ancienne chasuble qui pourrait être, selon les historiens de l'art, ceux d'une robe de la Vierge, c'est à dire d'une sorte de manteau ou chape de fête enveloppant la statue de plomb Notre-Dame de la Victoire.

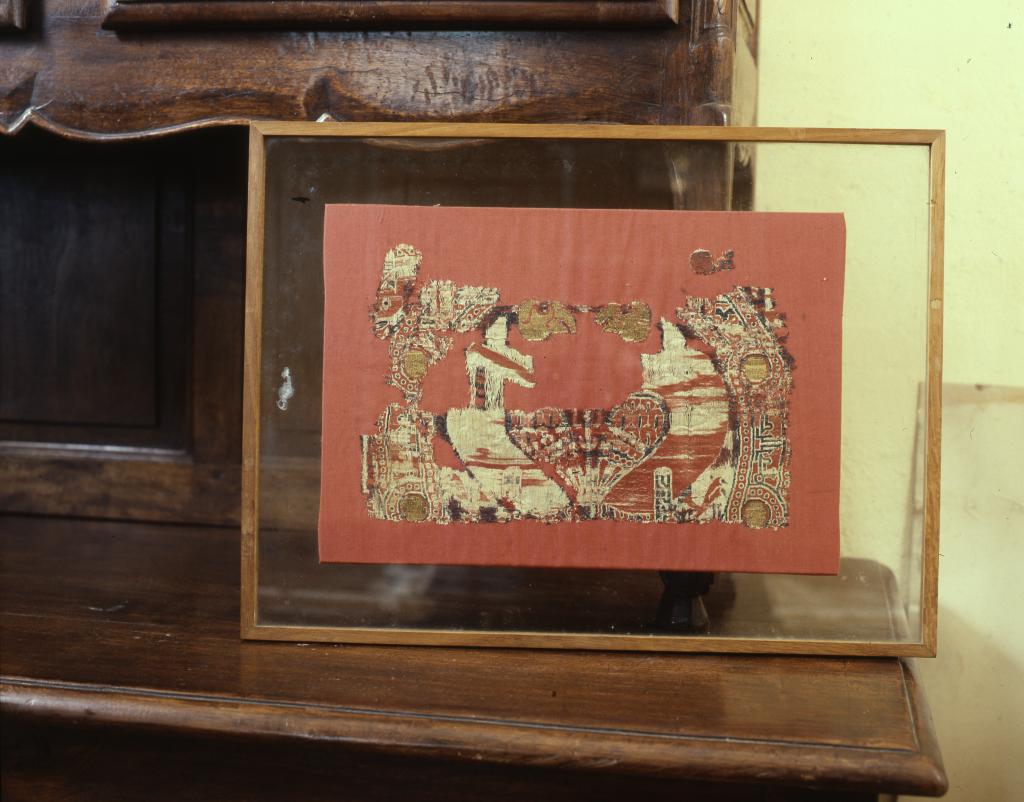

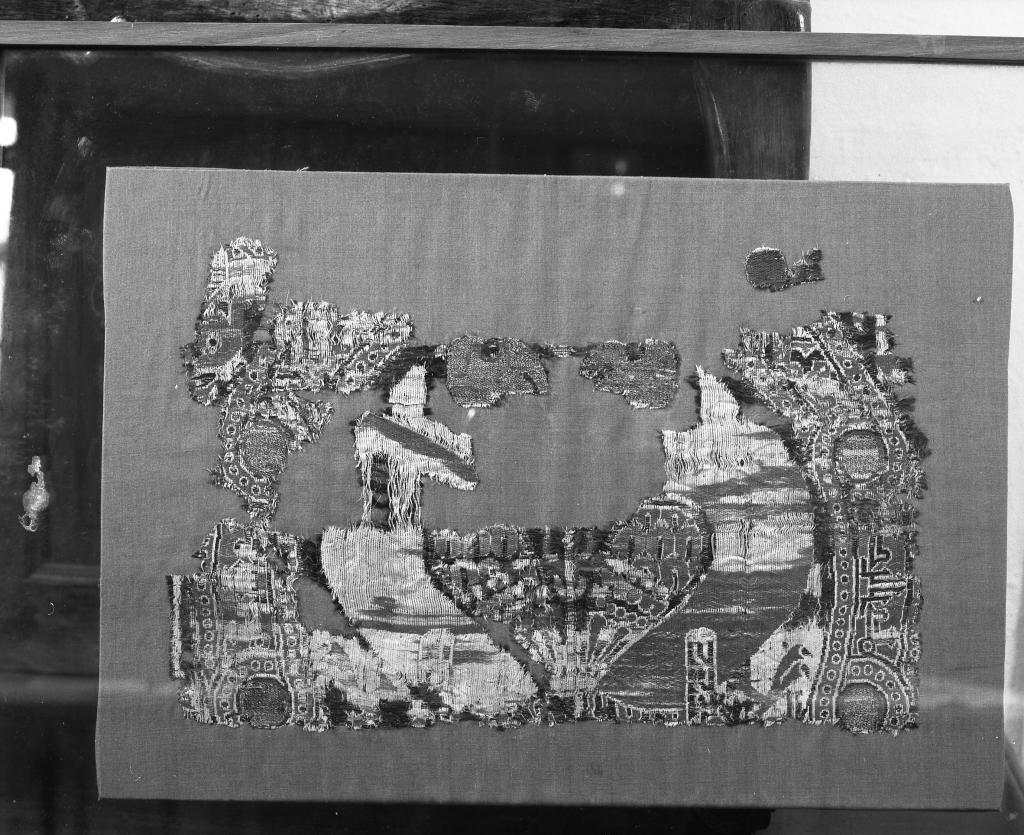

Ils ont été restaurés en 1955 par Me Parquet pour être assemblés sur un fond de soie rouge placé sous verre. Il s'agit dans ce cas précis, d'un samit façonné hispano-mauresques à décors sassanides zoomorphes. Pendant longtemps ces restes très déchirés et fragmentaires furent exposés conservés dans deux cadres vitrés entreposés dans le camaril de la Vierge à Thuir.

L'étoffe était, associée au culte d'une Vierge en plomb, vénérée sous le nom de Nostra Senyora de la Victoria (Notre-Dame de la Victoire), parce qu'elle aurait d'après la légende accompagné l'armée de Charlemagne dans sa reconquête du Roussillon et lui aurait accordé la victoire contre les Sarrazins à Monastir del Camp, à quelques kilomètres de Thuir.

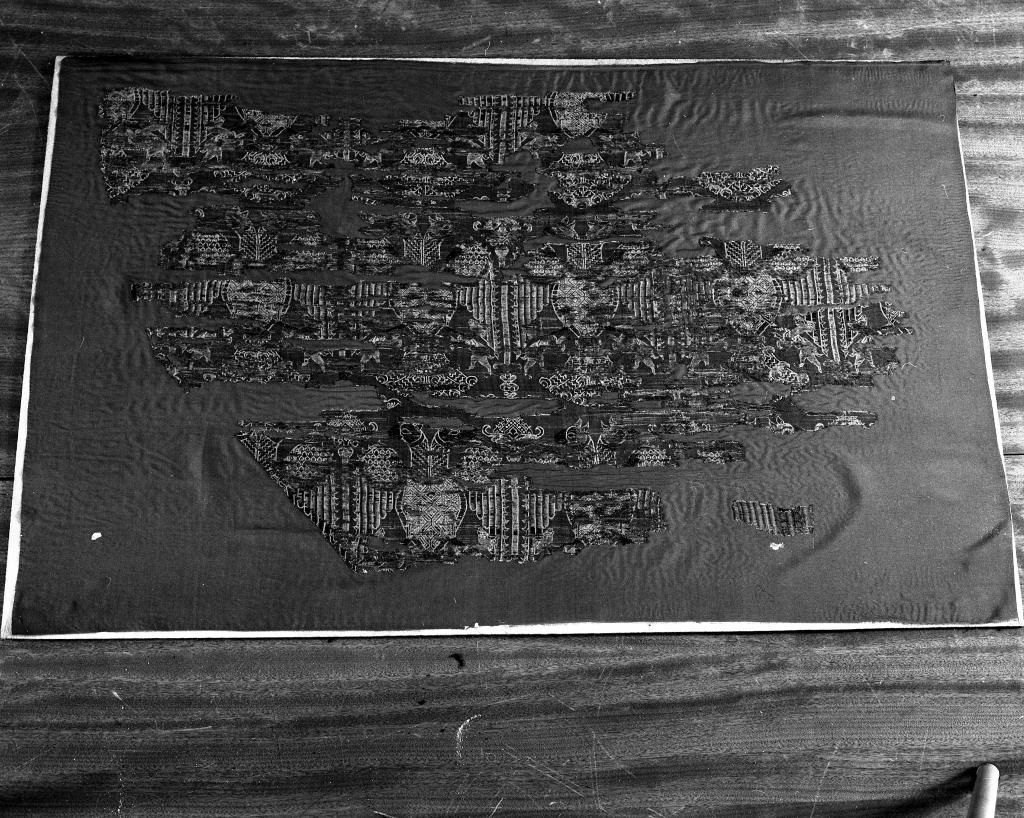

Dès le Moyen-Age, le sanctuaire dédié à la Vierge reçoit de nombreuses offrandes, dont le tissu dit aux aigles bicéphales qui constituait l'étoffe extérieure d'une chasuble considérée comme une relique possédant des pouvoirs mystérieux.

Cette étoffe était réputée pour faciliter les accouchements et on distribuait des fragments aux femmes en couche afin de hâter leur délivrance. Elle fut exposée jusqu'à la fin du 16e siècle à la vénération des fidèles une fois par an, à Noël durant la messe de minuit. L'évêque Onuphre de Réart (1599-1622) en interdit l'usage afin de la protéger. Le vêtement fut alors placé dans un reliquaire installé à côté de la statue de la Vierge, on continua à apporter le reliquaire aux femmes en train d'accoucher et aux malades.

J.A. Brutails a vu le vêtement en 1893, il l'identifie comme une chasuble : [...] très échancrée sur les côtés ; le devant plus court que la partie postérieure, se termine en pointe ; l'ouverture qui sert à placer la tête est, de même, taillée en pointe par devant et munie par derrière d'un capuchon qui a été cousu après coup. la soie a presque disparu : c'est un tissu rouge sombre, à dessins noirs et jaunes, qui pourrait être à d'origine orientale ; il ne reste guère que les doublures, elles-même en fort mauvais état, à cause de l'habitude où l'on était jadis de distribuer des fragments de cette chasuble aux femmes en couche..."

Par la suite, en 1955, au cours d'une restauration ordonnée par le Service des Monuments Historiques, les fragments de l'étoffe de soie, séparés de la doublure, furent divisés en deux groupes : le morceau le plus petit d'un seul tenant a conservé l'arrondi du tissu ; l'autre est un assemblage des parcelles restantes. Un fragment composé d'un aigle entier en bon état a été vendu en 1906, au Musée des Tissus de Lyon par M. Chamouton pour la somme de 800 frcs (il s'y trouve toujours conservé).