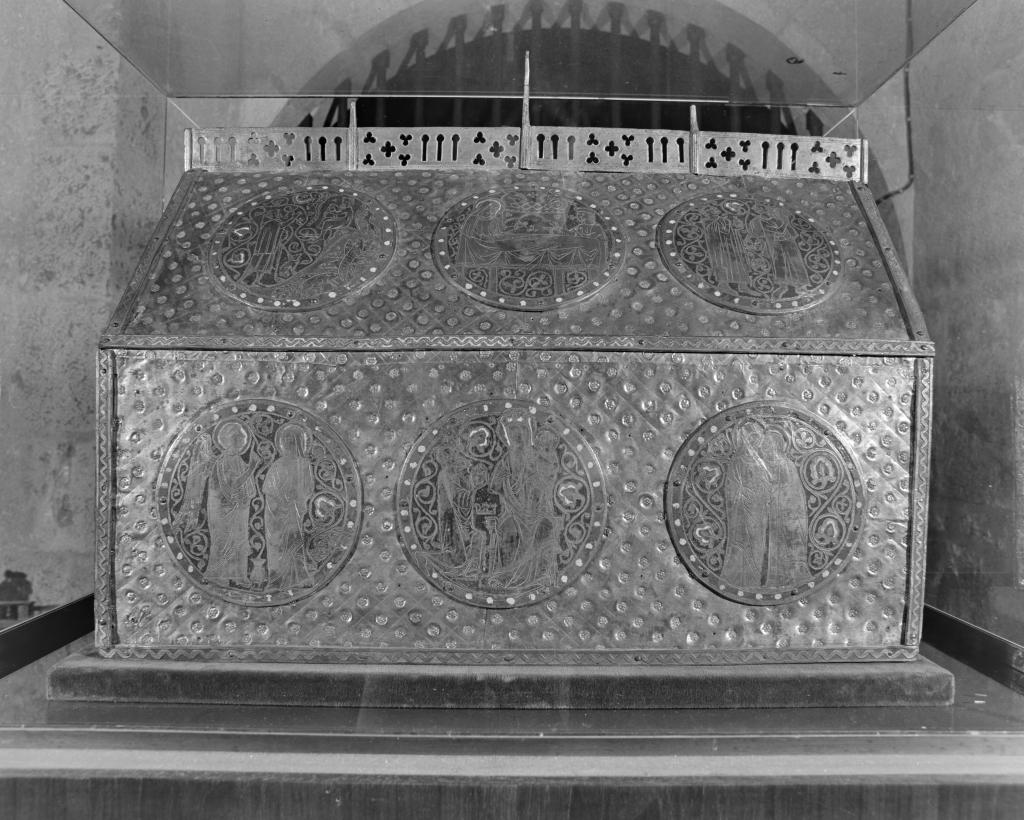

Cette châsse-reliquaire a été réalisée pour recevoir les ossements de saint Ebons, moine bénédictin devenu évêque de Barbastre en Espagne, mort en Comminges en 1104. Sa dépouille est devenue rapidement l'objet d'un culte.

A la Révolution (1799) le reliquaire est forcé mais un prêtre, averti par des habitants, vérifie la présence des reliques et scelle à nouveau la châsse. Une reconnaissance des ossements est faite par Mgr Laurence, évêque de Tarbes, le 30 juin 1856. Le reliquaire se trouve au 19e siècle et encore en 1906 établi sur une console du choeur, faisant face au buste-reliquaire (IM65000808). Le baron d'Agos, érudit commingeois du 19e siècle, se charge de la nettoyer. En 1889, elle fait partie d'une l'exposition organisée à Pau.

En 1899 le Conseil de Fabrique reçoit des offres de plusieurs "amateurs d'antiquités" pour l'achat du reliquaire. Le 1er octobre, ses membres décident à l'unanimité la vente de l'objet pour la somme de 30 000 francs à un antiquaire de Nice, M. Sempé. Ce dernier s'engage à fournir un nouveau reliquaire et l'argent doit être employé aux travaux de l'église. Dans sa séance du 31 octobre, le Conseil municipal autorise la cession de l'objet. Informé, Jules de Lahondès, président de la Société archéologique du Midi, et Anthyme Saint-Paul, président de la Société d'études du Comminges, contactent l'abbé François Marsan, curé de Saint-Lary et membre de leurs deux compagnies, pour qu'il dissuade les fabriciens. Les ministres des Cultes et de l'Instruction publique sont également alertés. Le 10 avril 1899 la châsse avait été transportée à Saint-Bertand-de-Comminges afin d'être présentée, dans le choeur de la cathédrale, aux participants du Congrès des Sociétés savantes dont Robert de Lasteyrie, M. Babelon, de l'Institut, et le comte de Maroy, président de la Société française d'archéologie. Dans un même temps, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts demande le classement Monument historique de la châsse, mesure effective le 16 octobre 1899, qui permet d'annuler la transaction en cours.

L'année suivante, le reliquaire est présenté à Paris lors de l'exposition rétrospective des Beaux-Arts, organisée au Petit-Palais. Les reliques sont alors retirées et réparties entre le buste (IM65000808) et le tabernacle de l'autel du Sacré-Coeur (IM65010037).

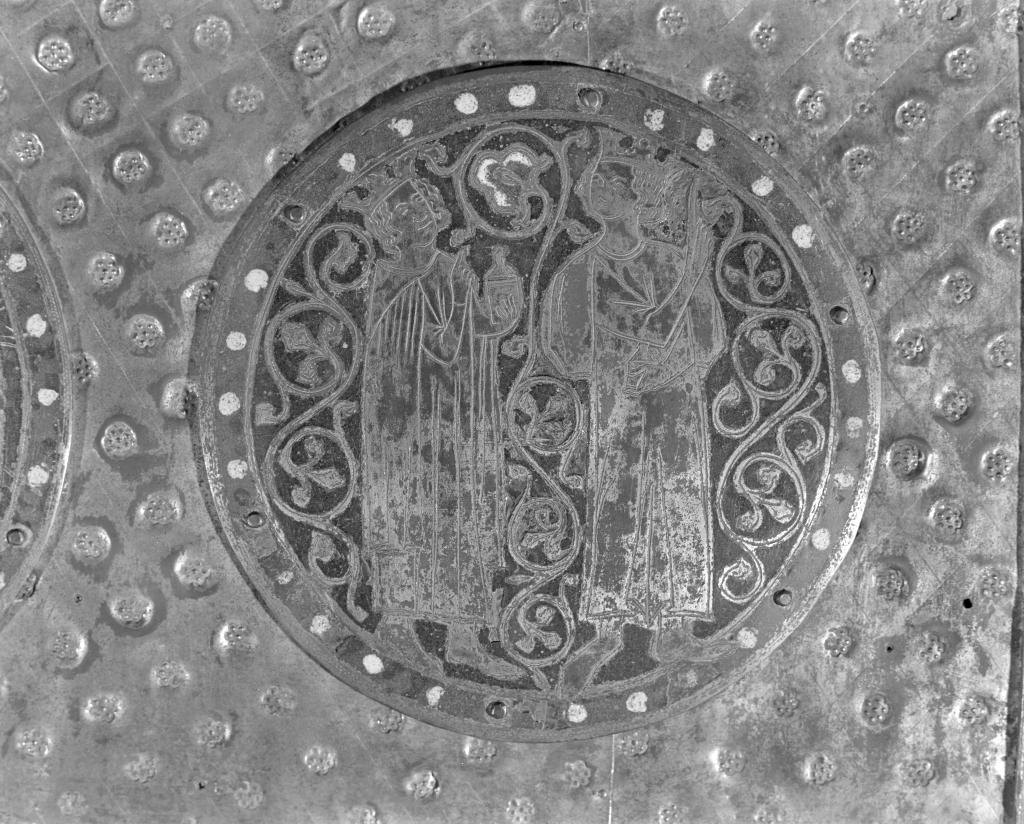

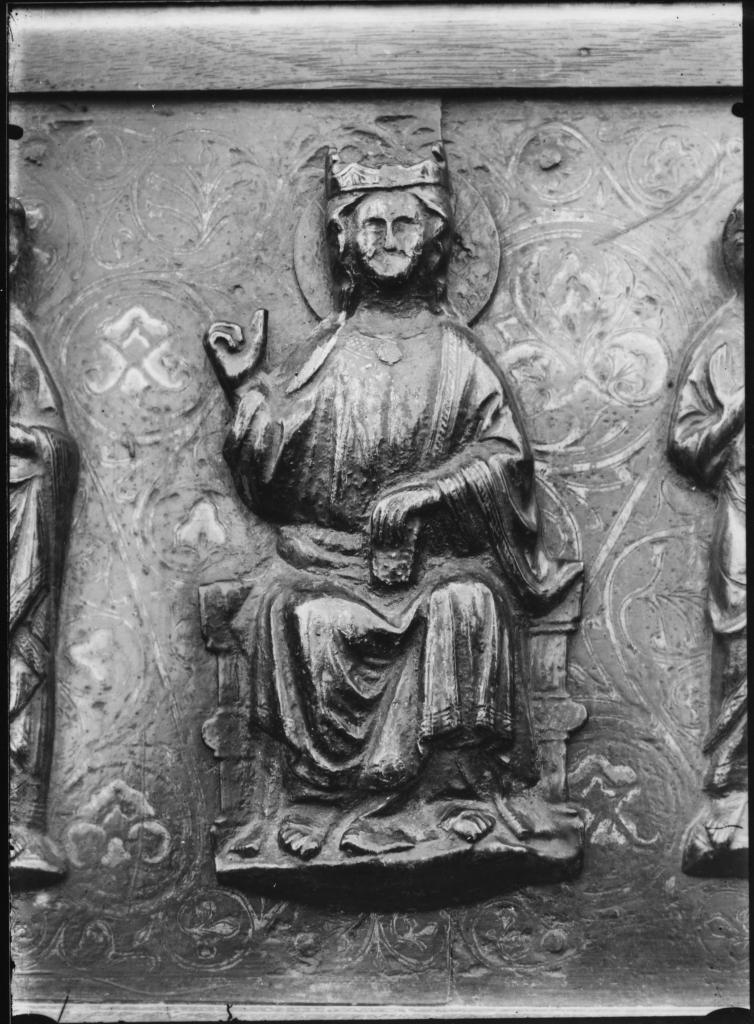

Au retour à Sarrancolin, le ministère prévoit l'achat d'un coffre-fort pour y garder l'objet. Avant que l'achat de ce dernier ne soit concrétisé, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1911, le reliquaire est dérobé avant d'être retrouvé, démembré, dans la rivière de la Neste, une dizaine de jours après. Des éléments manquent cependant : plaques latérales et de l'avers du toit. Les 11 et 12 septembre ils sont finalement retrouvés dans la rivière. L'applique représentant le Christ et une boule du couronnement demeurent perdues.

Envoyé à Paris pour restauration en 1912, l'ensemble est reconstitué de façon non conforme à sa disposition originelle. Restée durant 18 ans dans les collections du Musée du moyen âge, l'oeuvre réintègre ensuite l'église de Sarrancolin. Après une nouvelle consécration, le reliquaire est installé derrière une grille en fer forgé contre le mur occidental du transept nord (cette grille se trouve en 2015 remisée dans le comble du transept nord de l'église). Les ossements sont remis à l'intérieur et un procès-verbal de reconnaissance établi en 1932.

En mars 1957 l'oeuvre est à nouveau prise en charges par les Beaux-Arts et envoyée à Paris pour une seconde restauration à l'issue de laquelle elle est présentée au Palais de Chaillot durant le Congrès international des architectes et techniciens des Monuments historiques.

En 1964 un trésor est aménagé à Sarrancolin dans le prolongement de la nef, à l'ouest.

En 1965, le reliquaire est présenté au Musée des Arts décoratifs dans le cadre de l'exposition Trésors des cathédrales et églises de France.

L'année suivante il est prévu de la transporter à Tarbes pour une exposition.

OEuvre à rapprocher de la châsse de Saint-Viance (19).

Chercheur associé à l'inventaire général pour les Hautes-Pyrénées