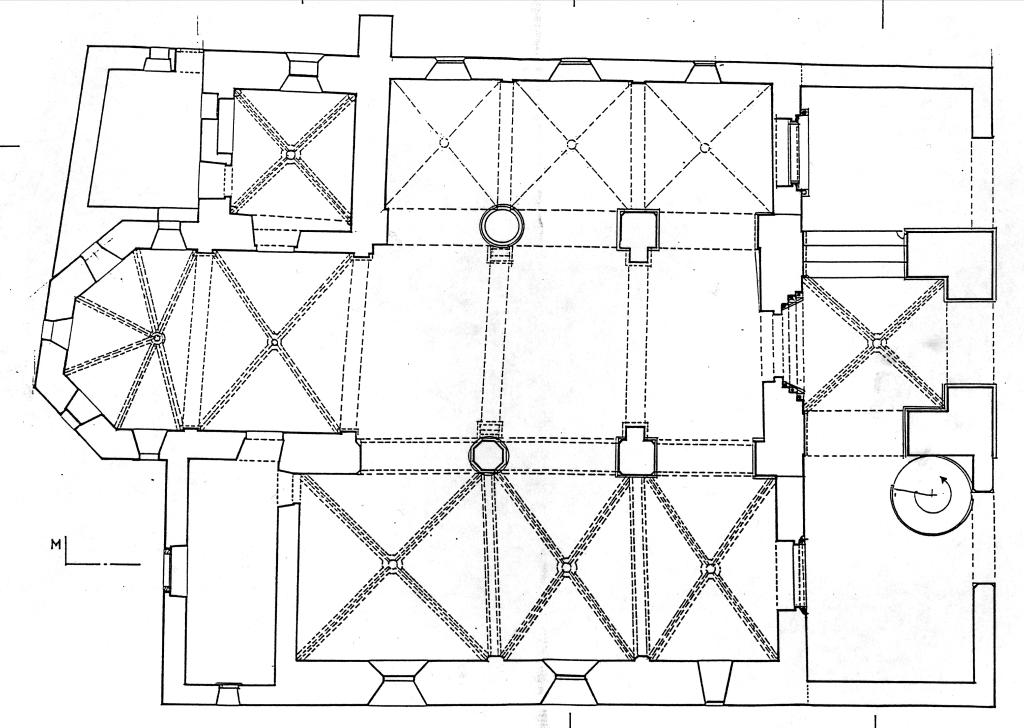

Ce lieu de pèlerinage dédié à Notre-Dame de Tramesaygues, agrandi au XIVe siècle, est sur l'emplacement d'un édifice plus ancien de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe siècle. Le 8 septembre 1315, une confrérie dite du Saint-Nom-de-Marie est attachée à l'église. Cette église voit son importance s'accroître par l'institution de cette confrérie, jointe au pèlerinage ancien, ce qui motive des agrandissements. A commencer par le clocher à arcades appliqué contre la façade occidentale, puis augmenté d'un porche.

Du XVe siècle au XVIe siècle, des travaux importants ont lieu. Le bas-côté nord est édifié, celui du sud terminé en 1564. Le porche central est complété par deux porches latéraux. Le chevet polygonal est ajouté lui aussi pendant cette campagne de construction.

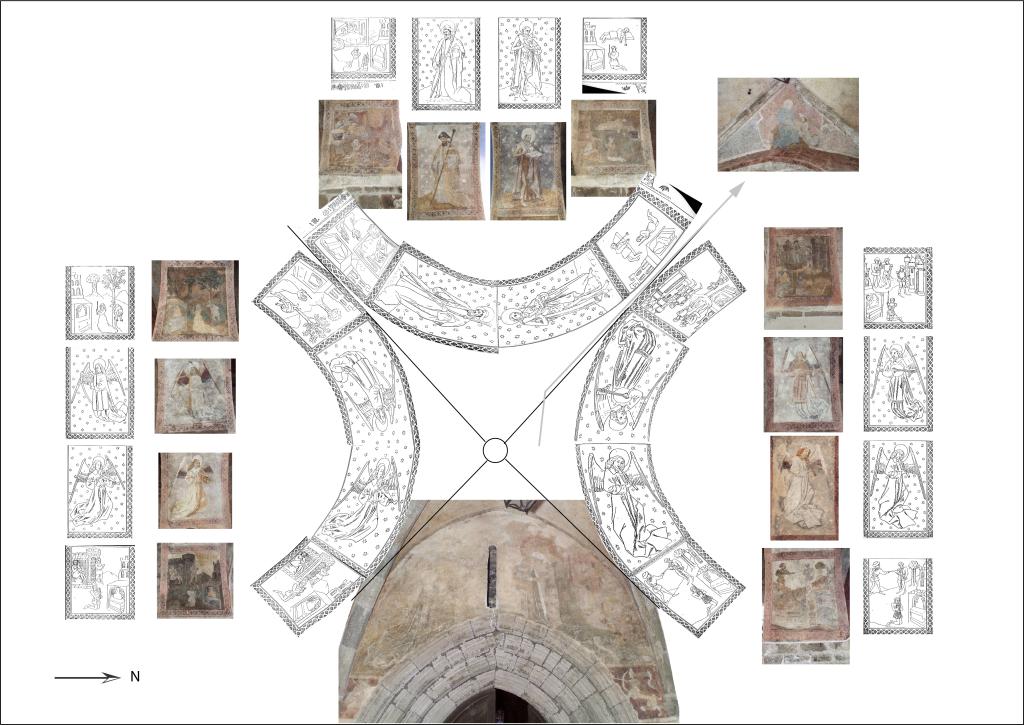

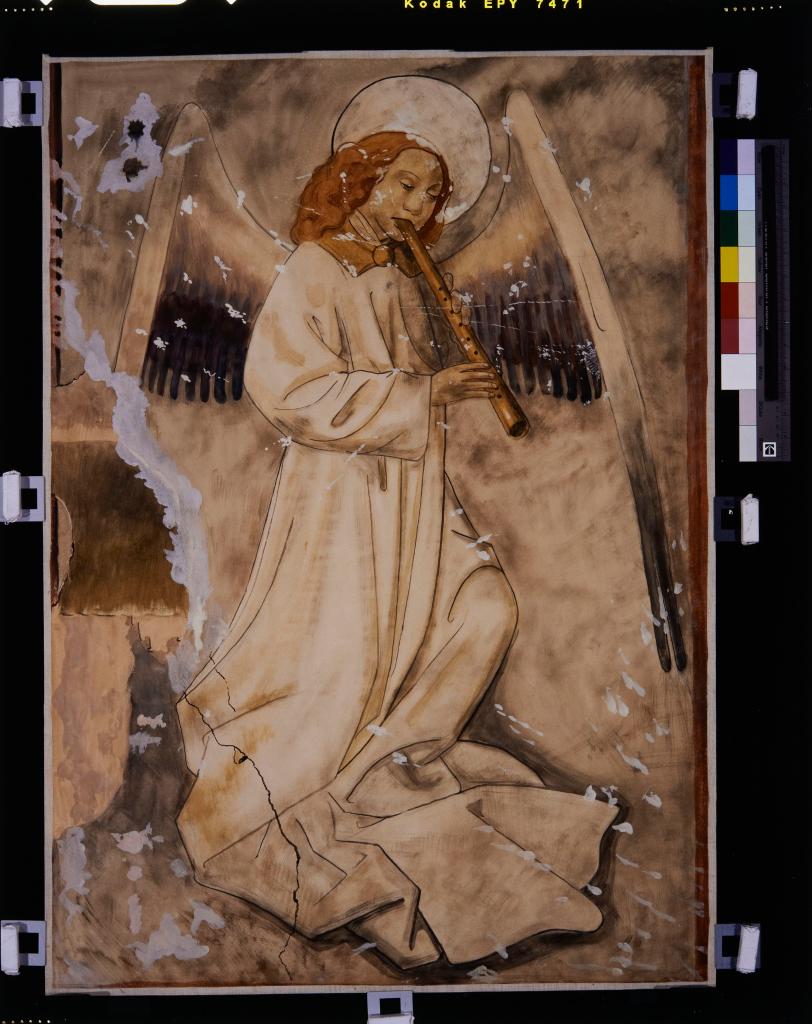

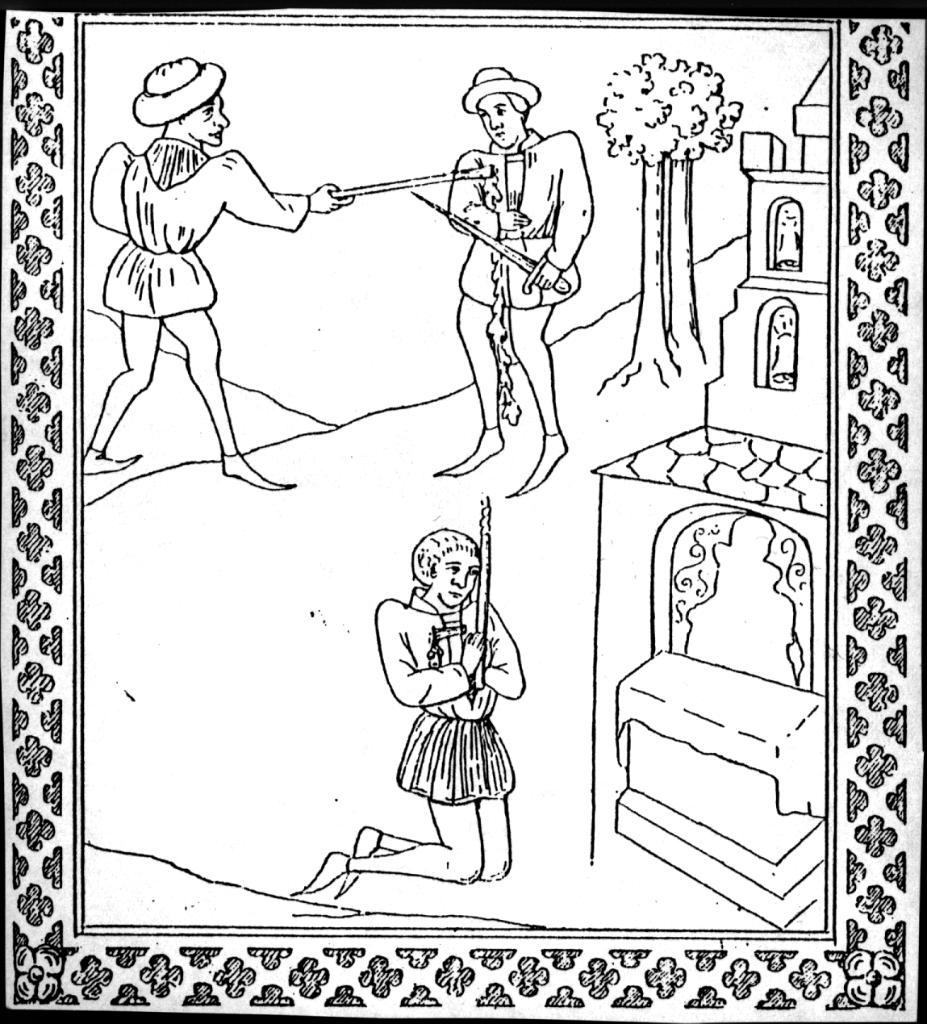

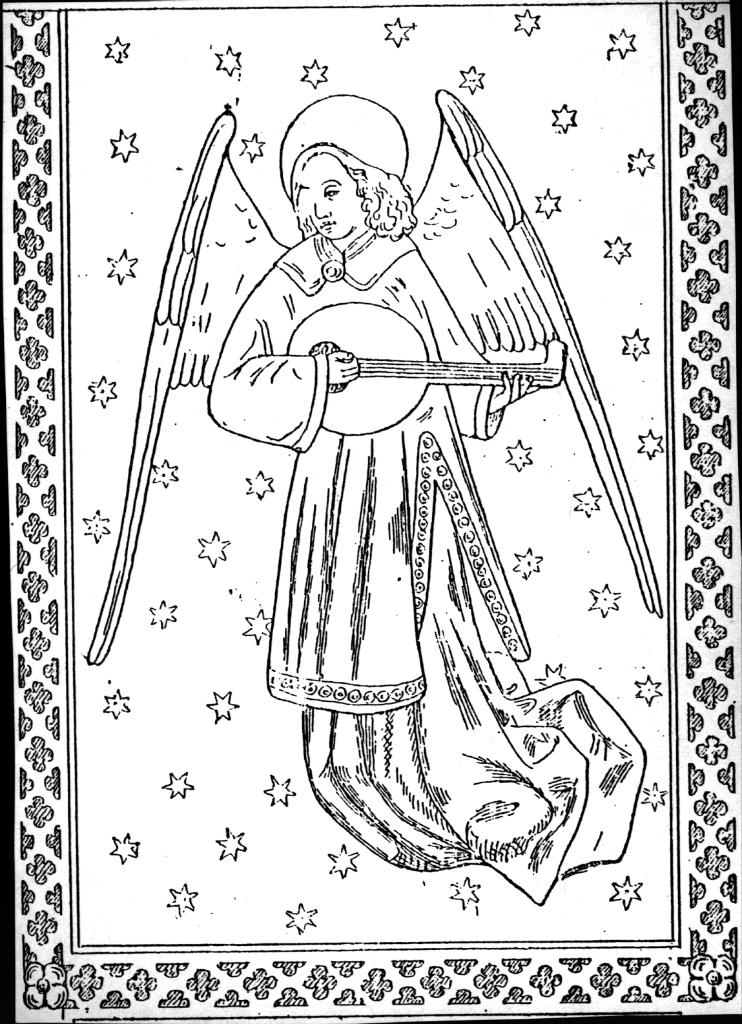

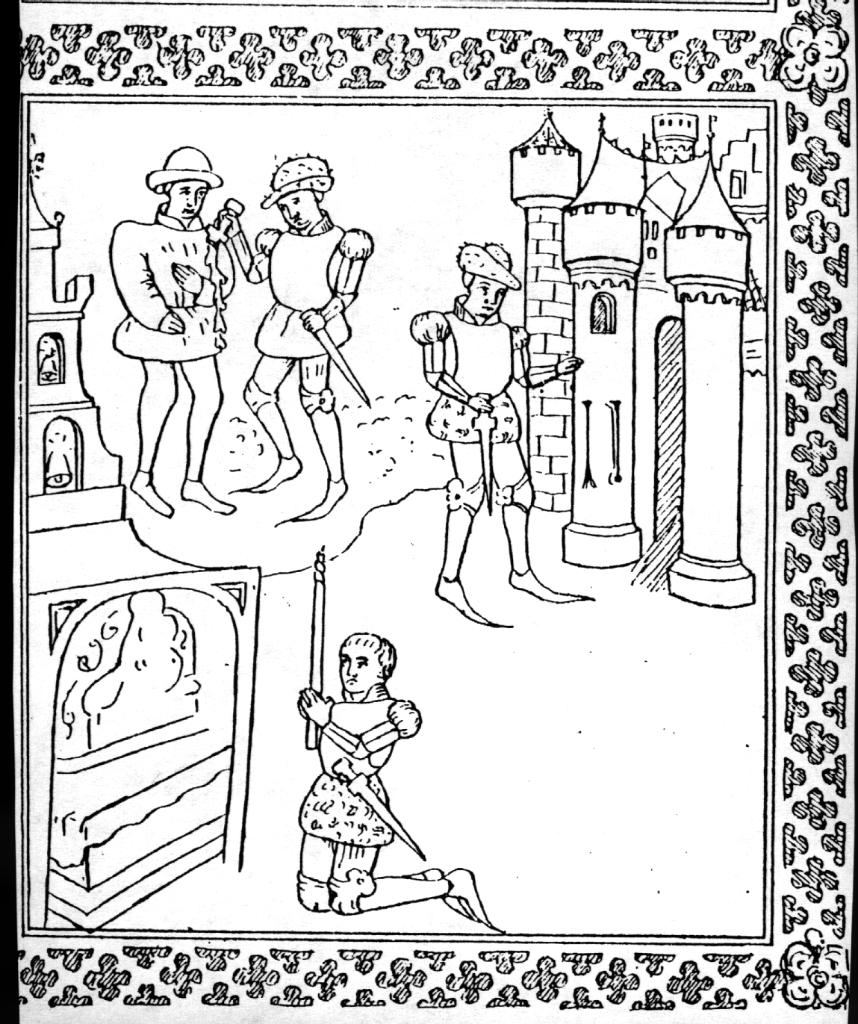

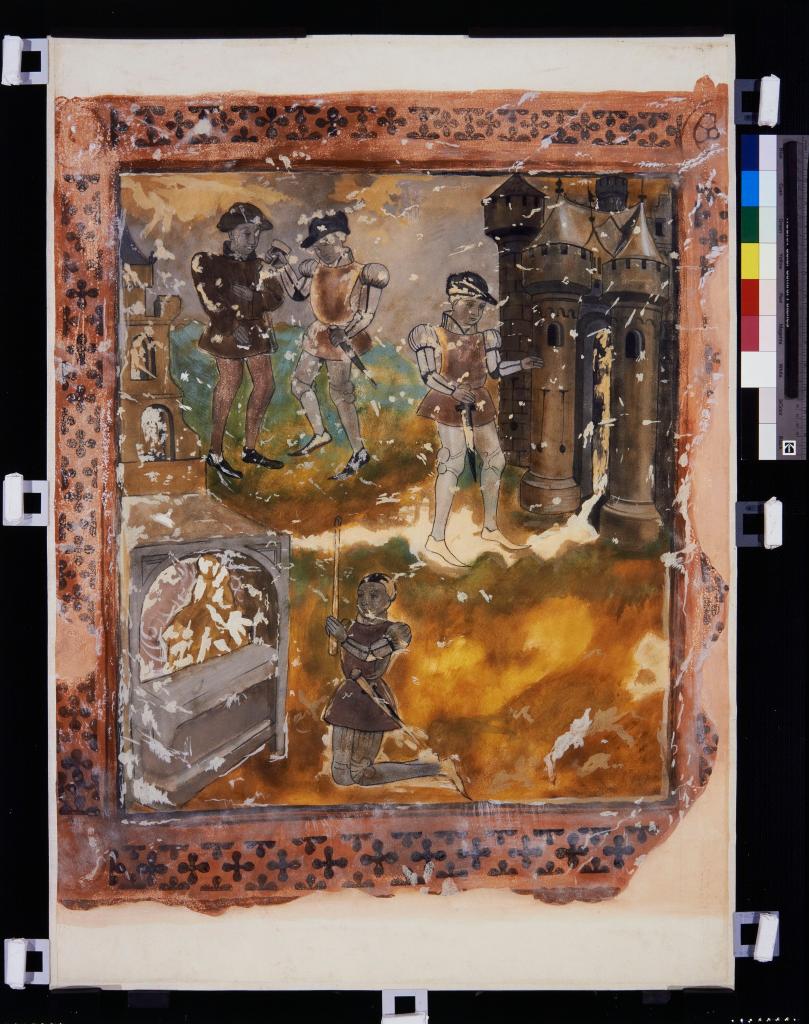

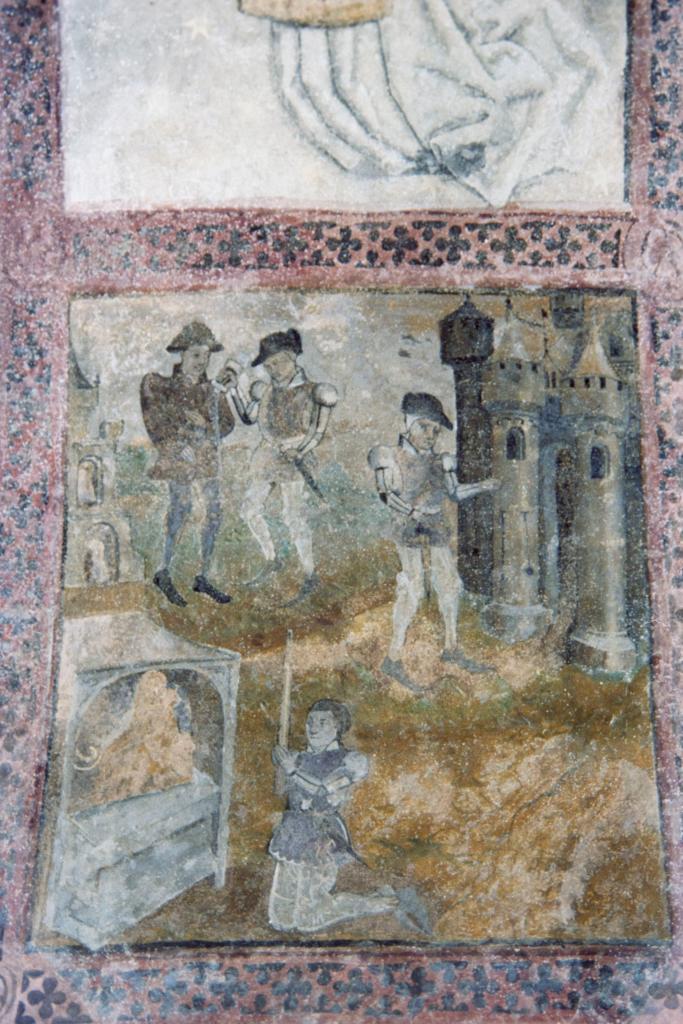

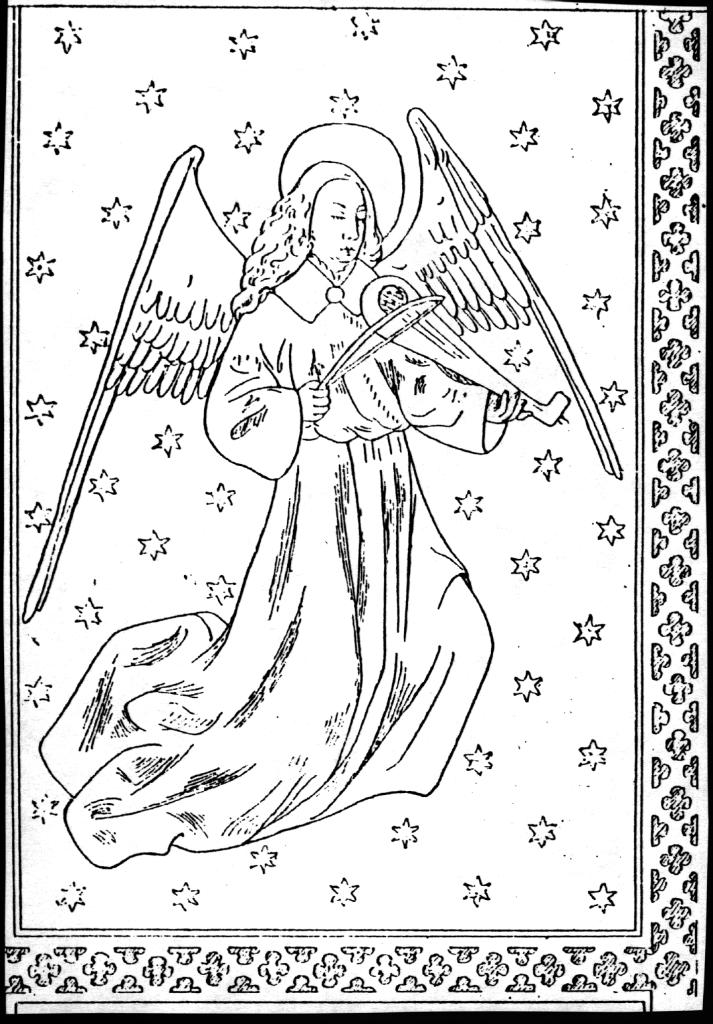

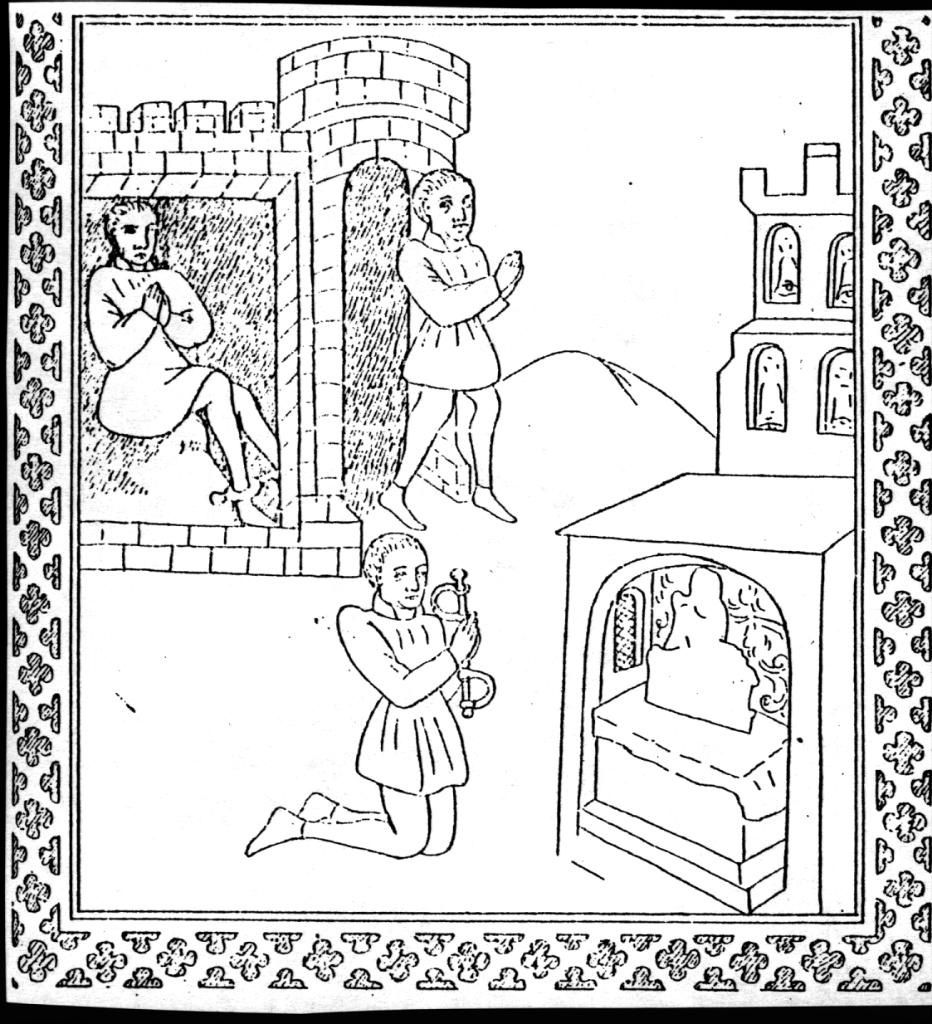

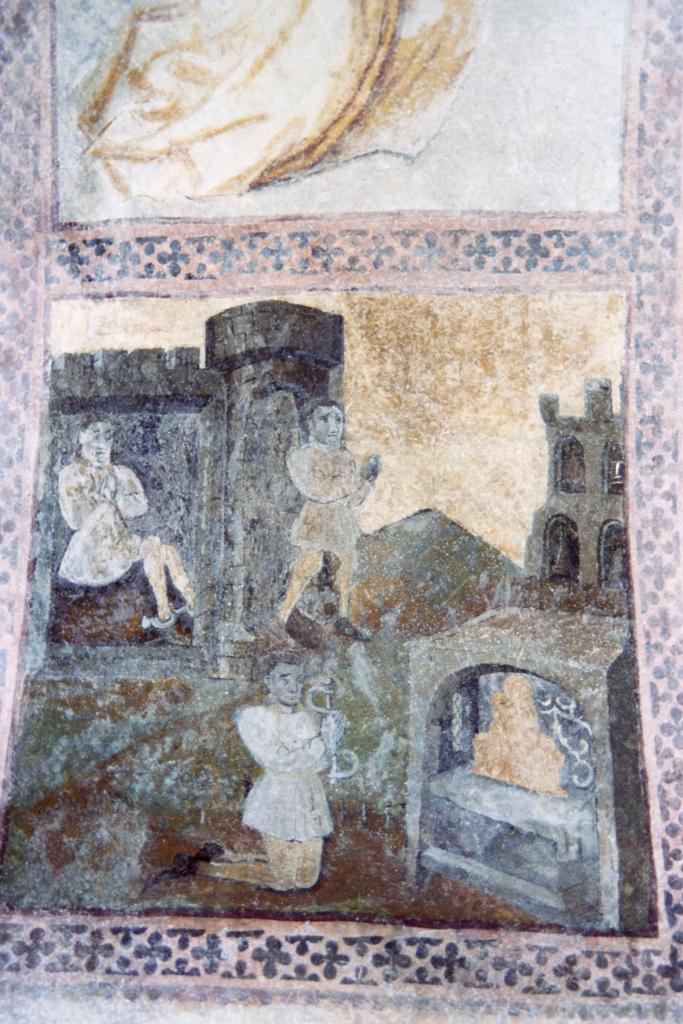

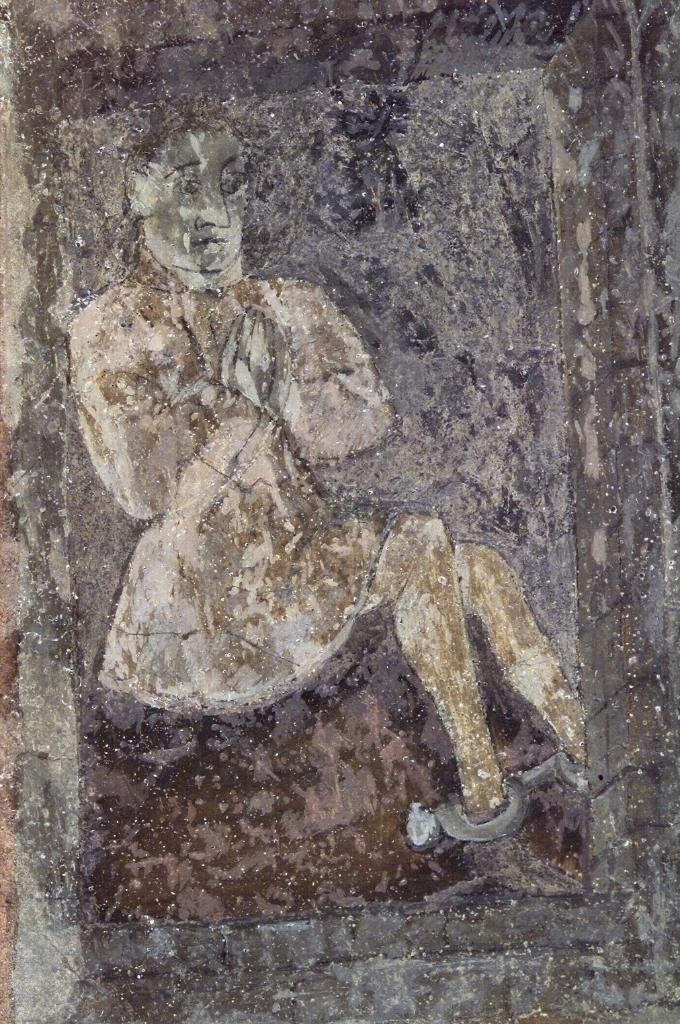

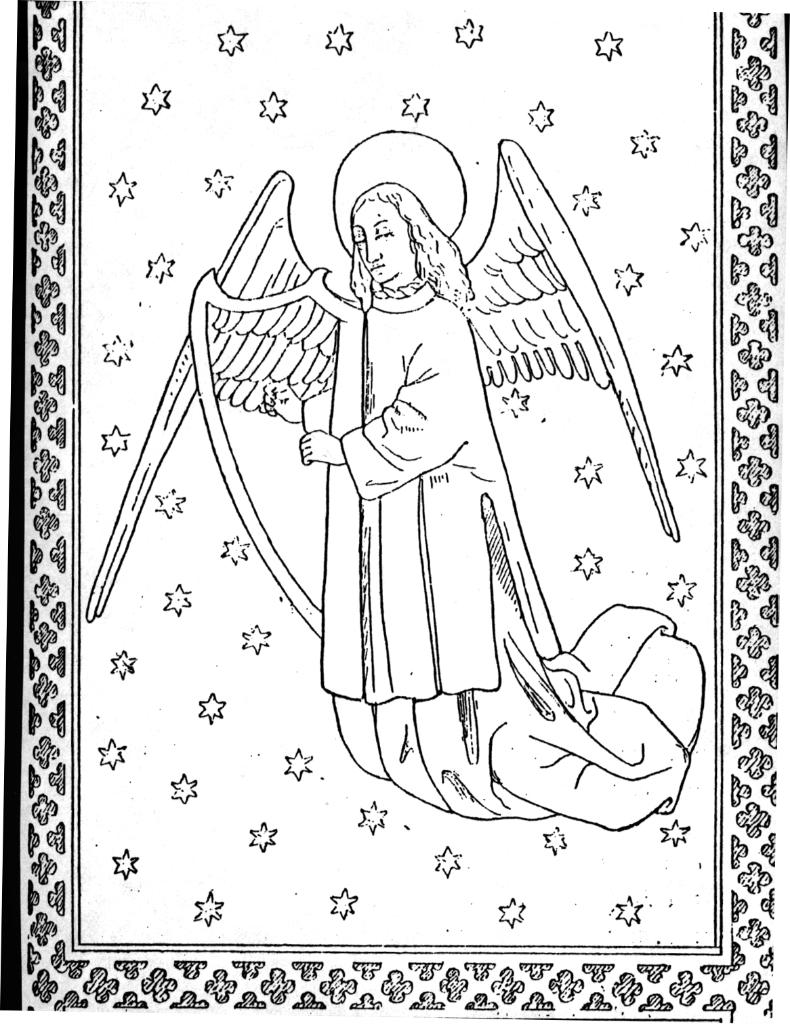

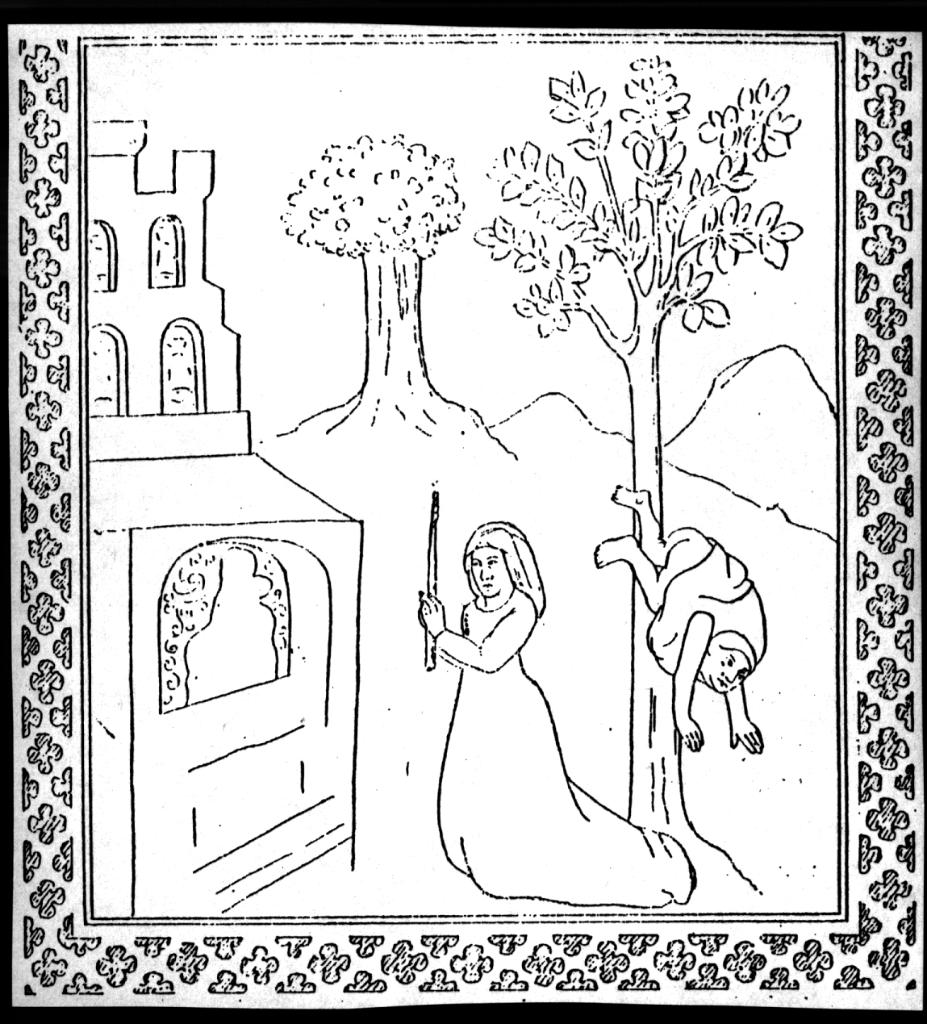

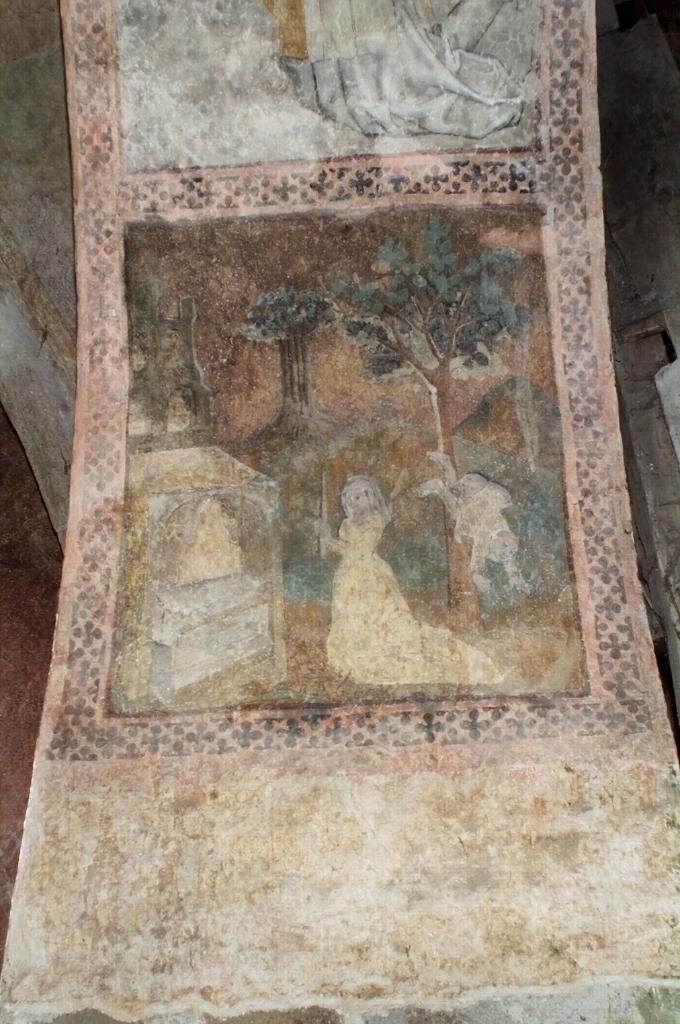

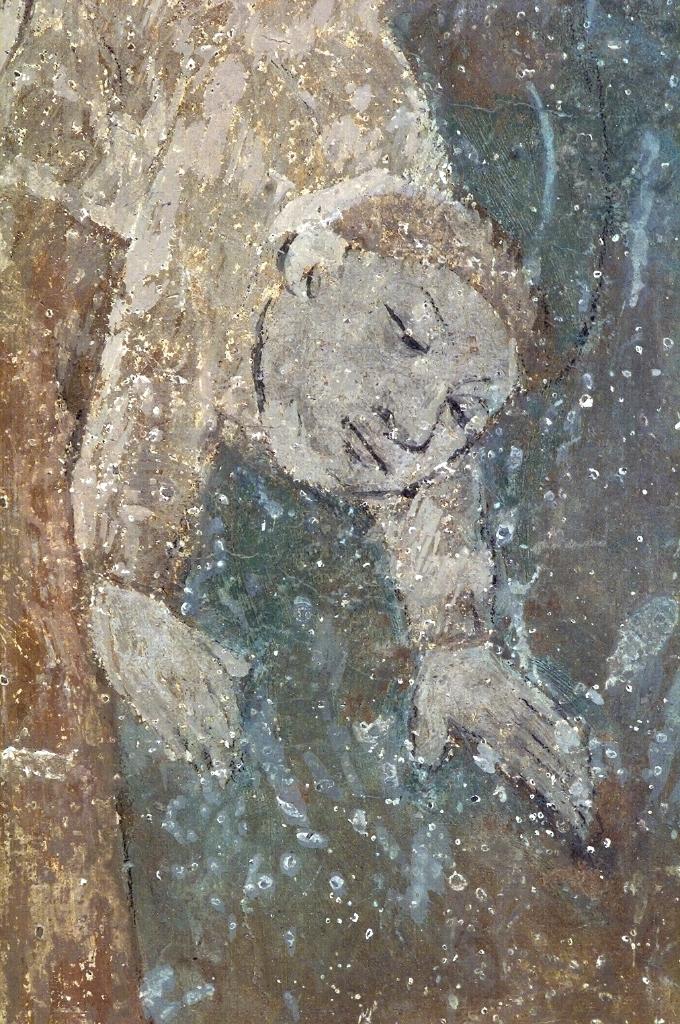

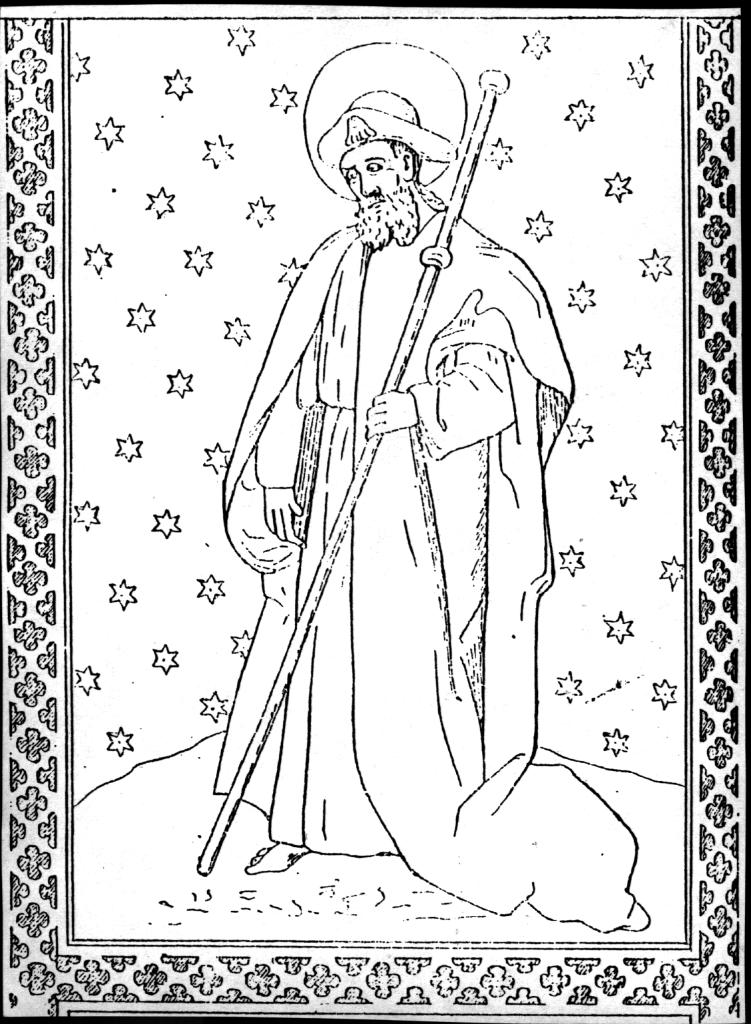

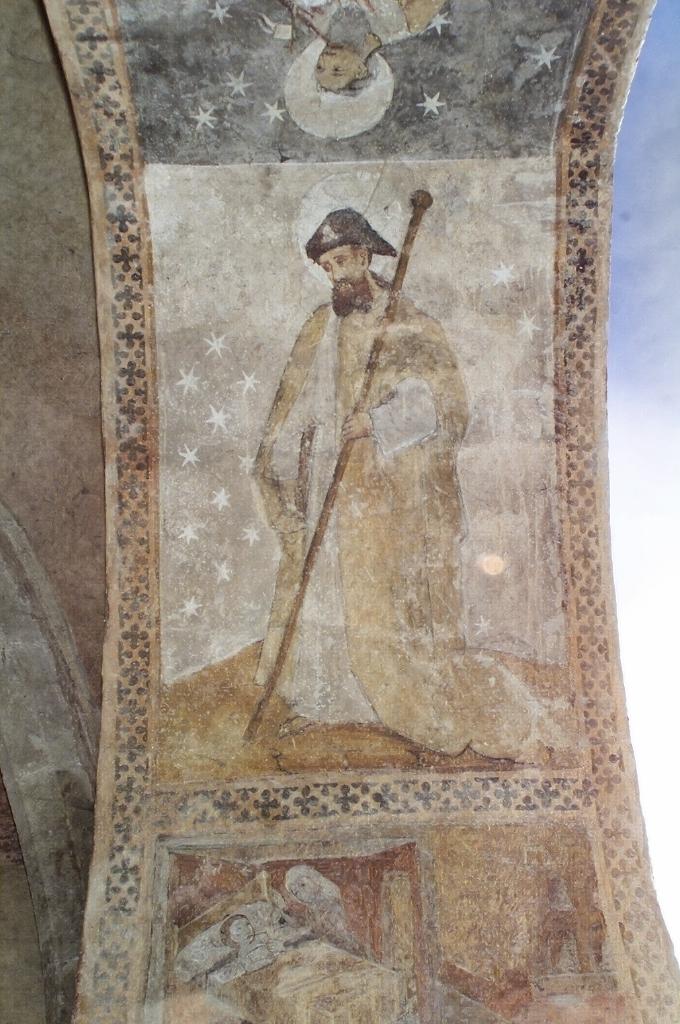

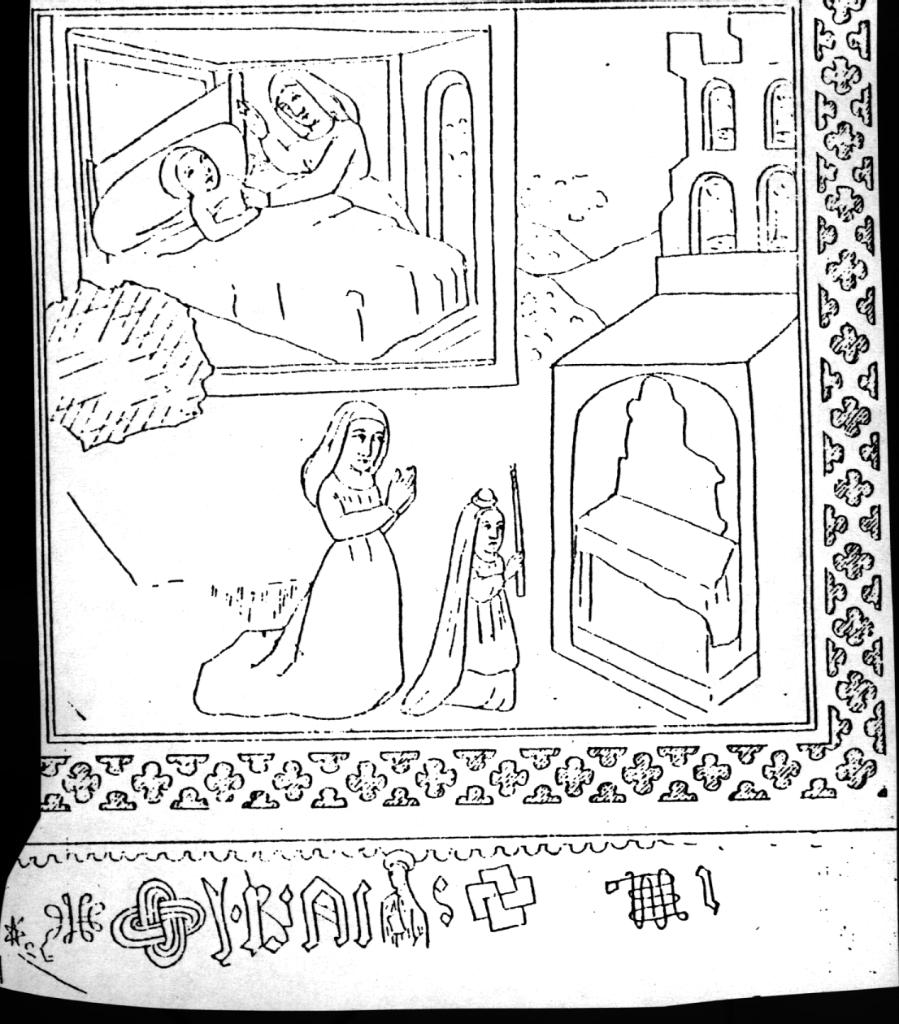

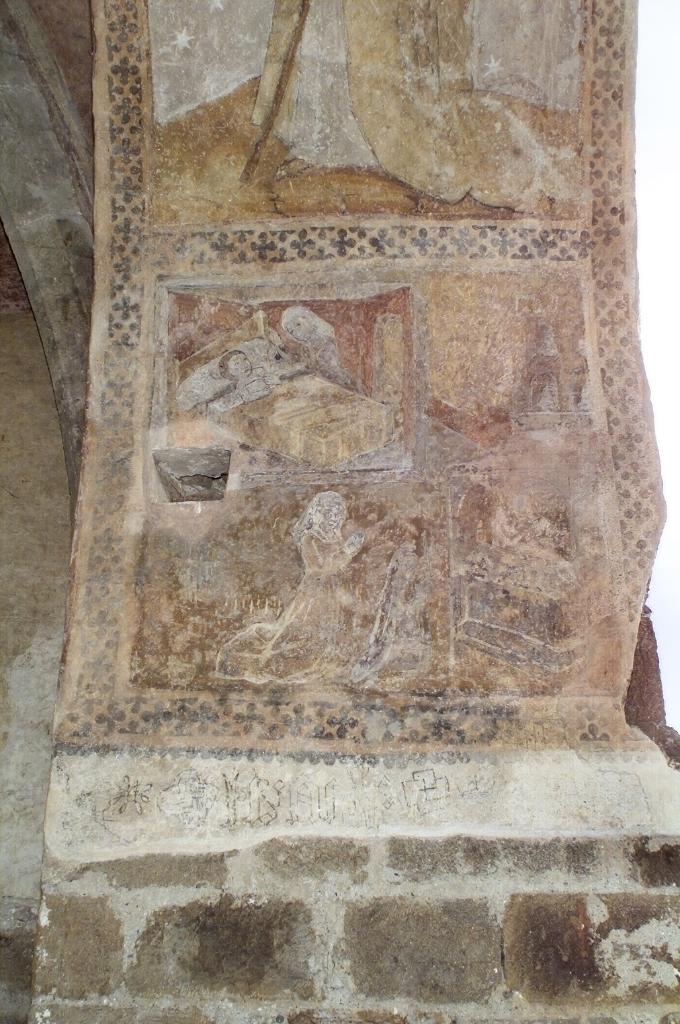

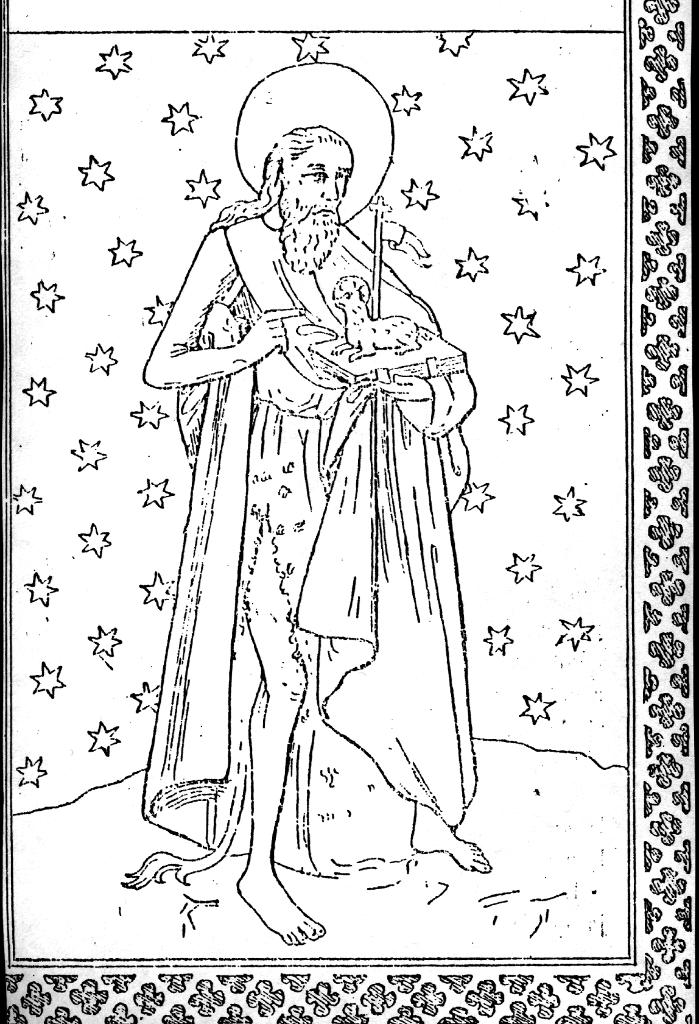

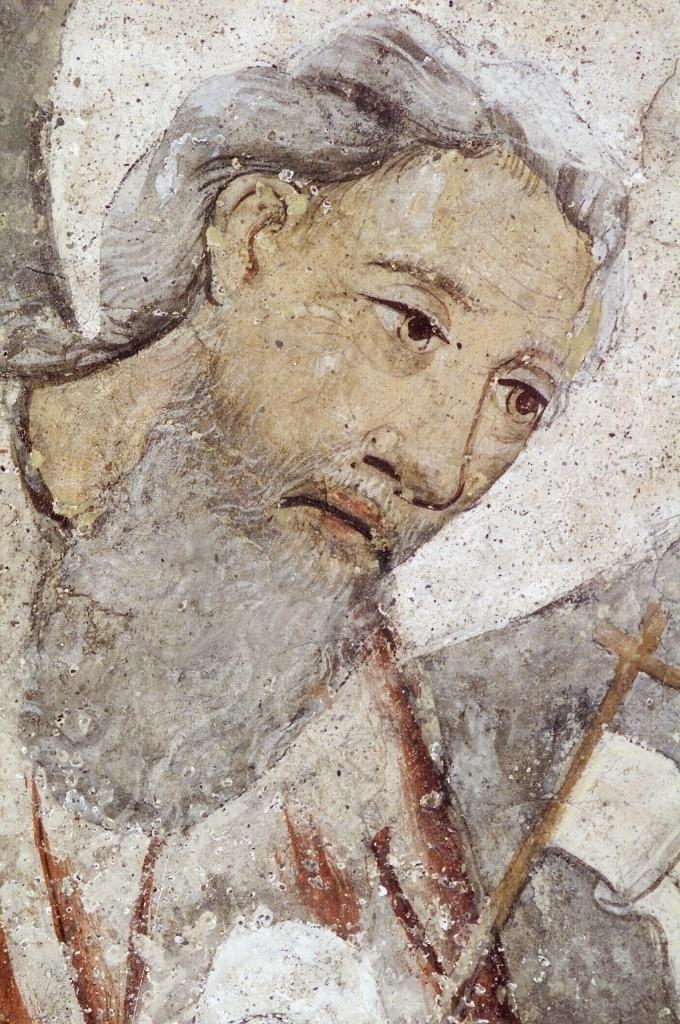

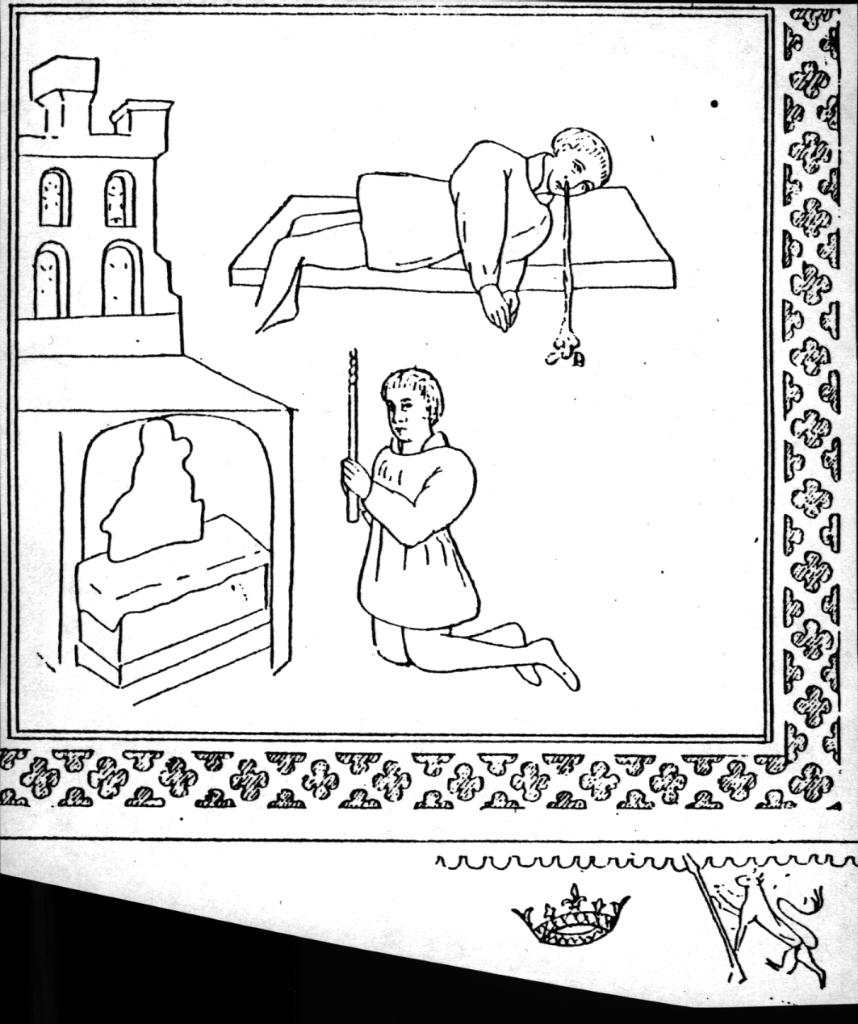

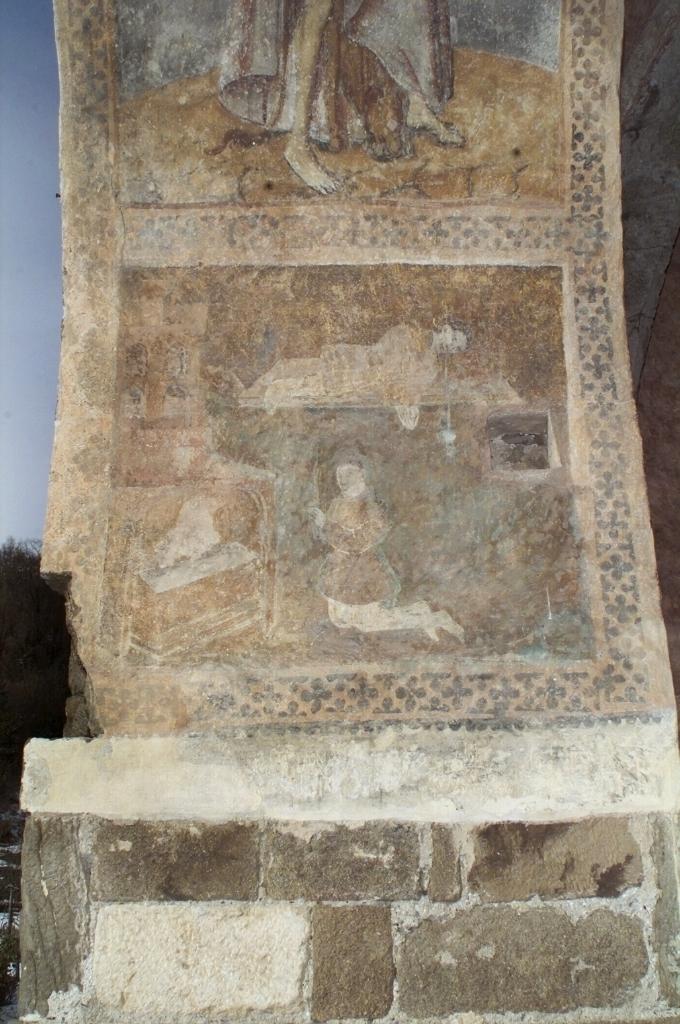

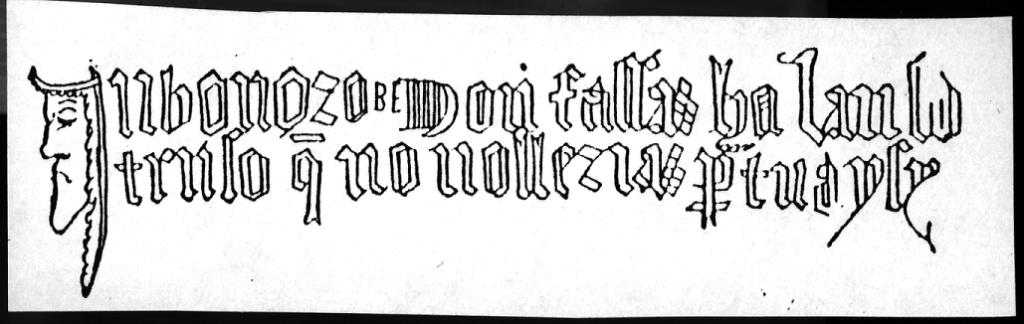

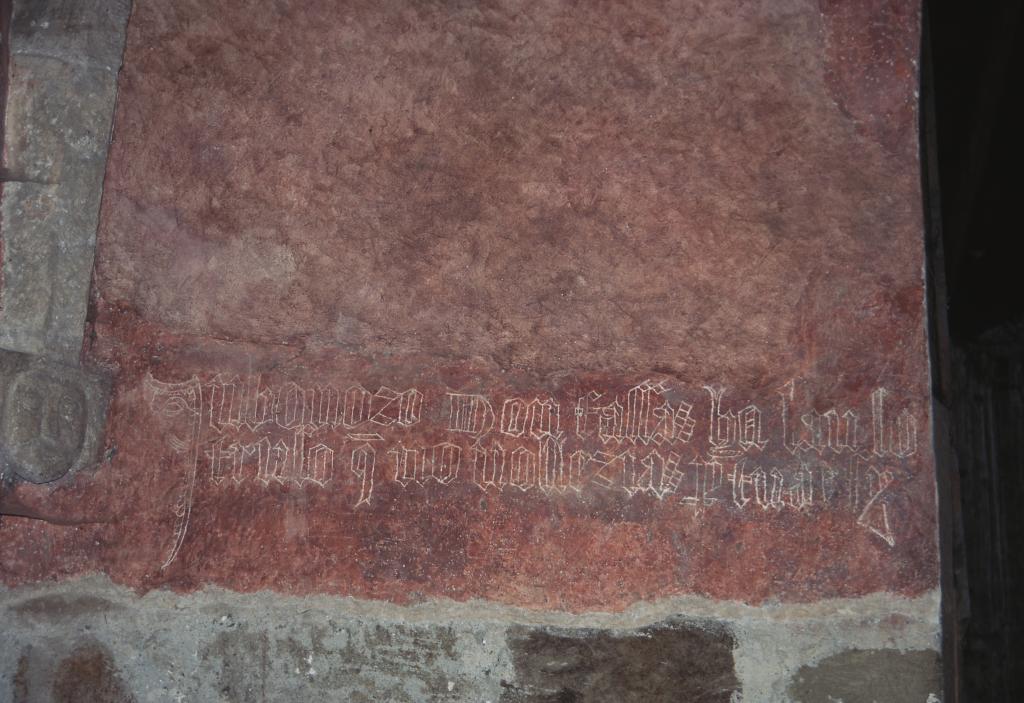

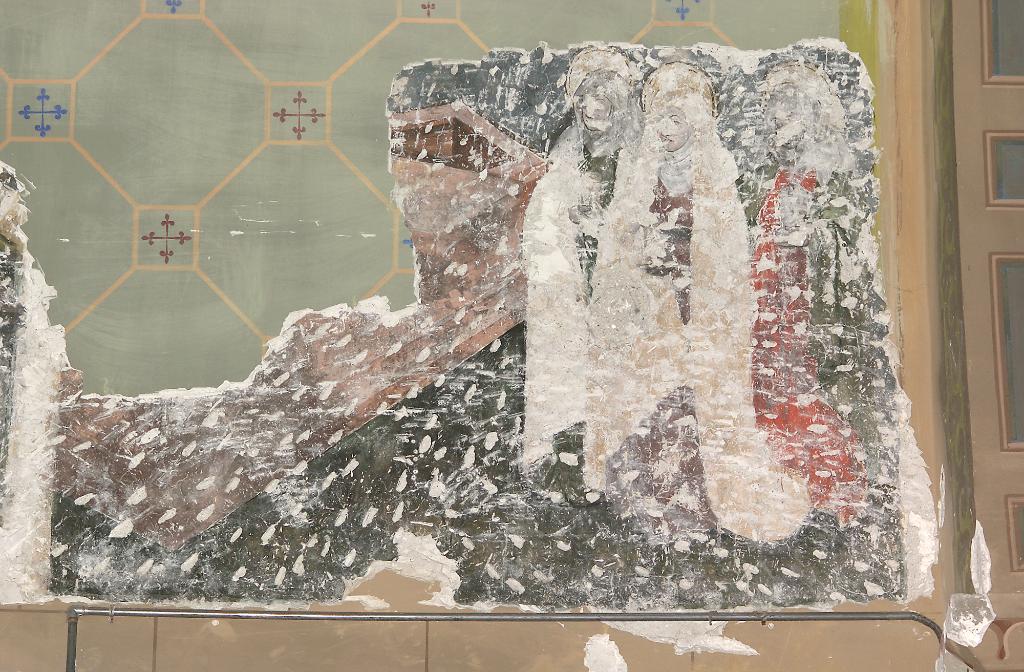

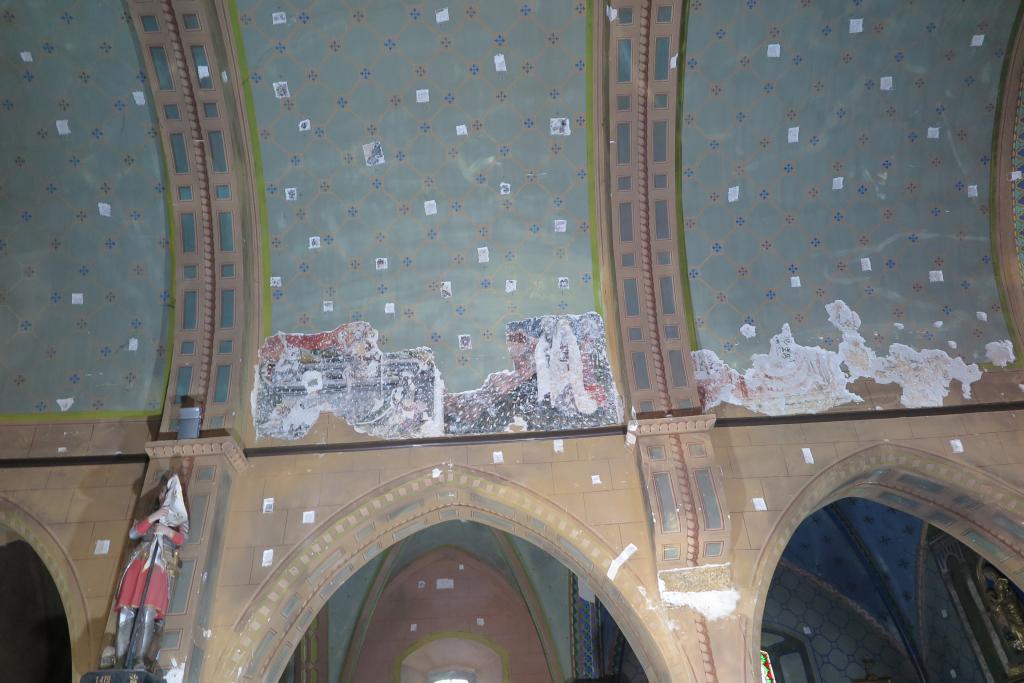

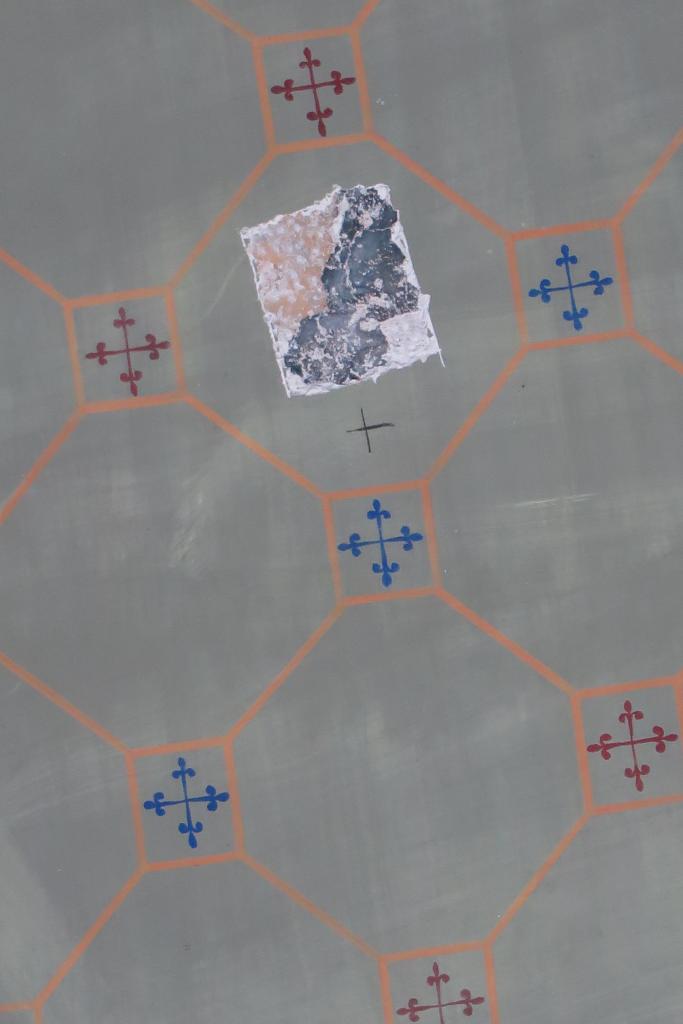

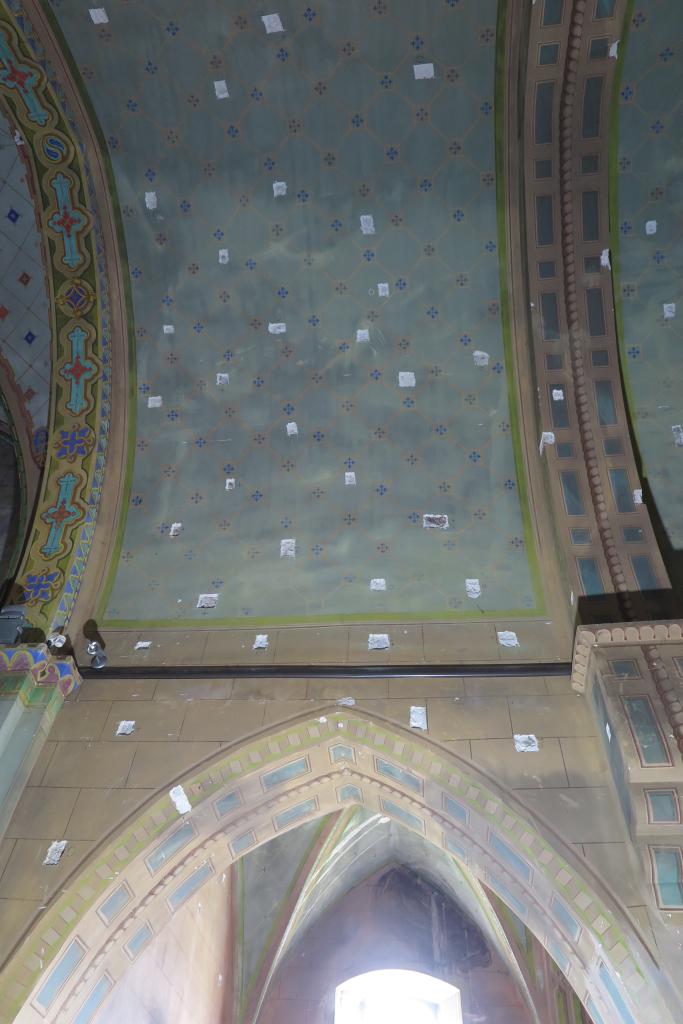

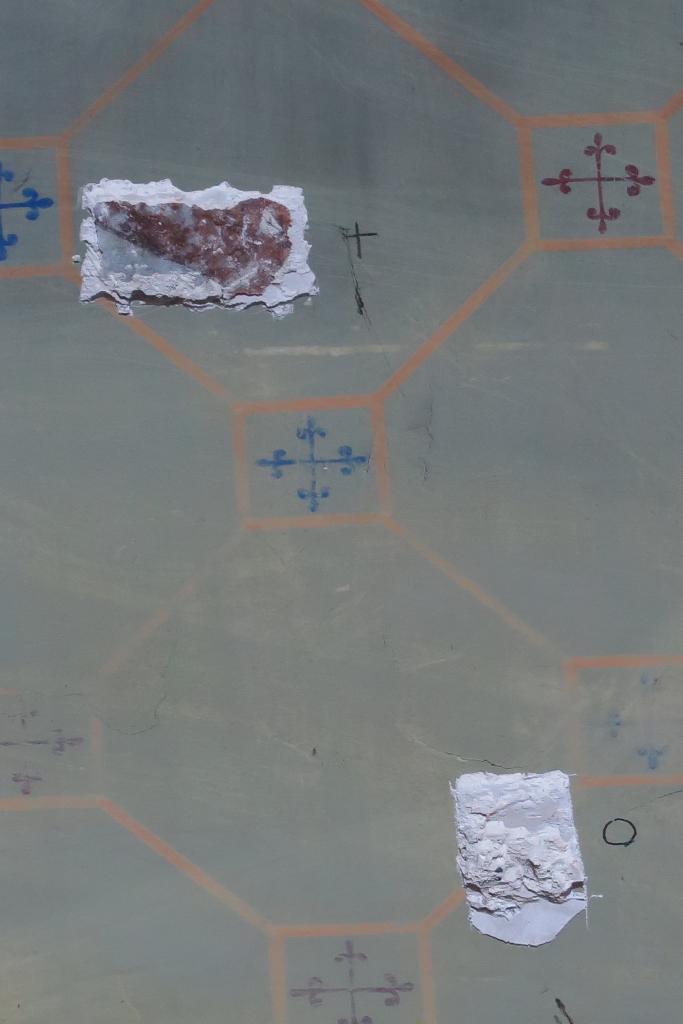

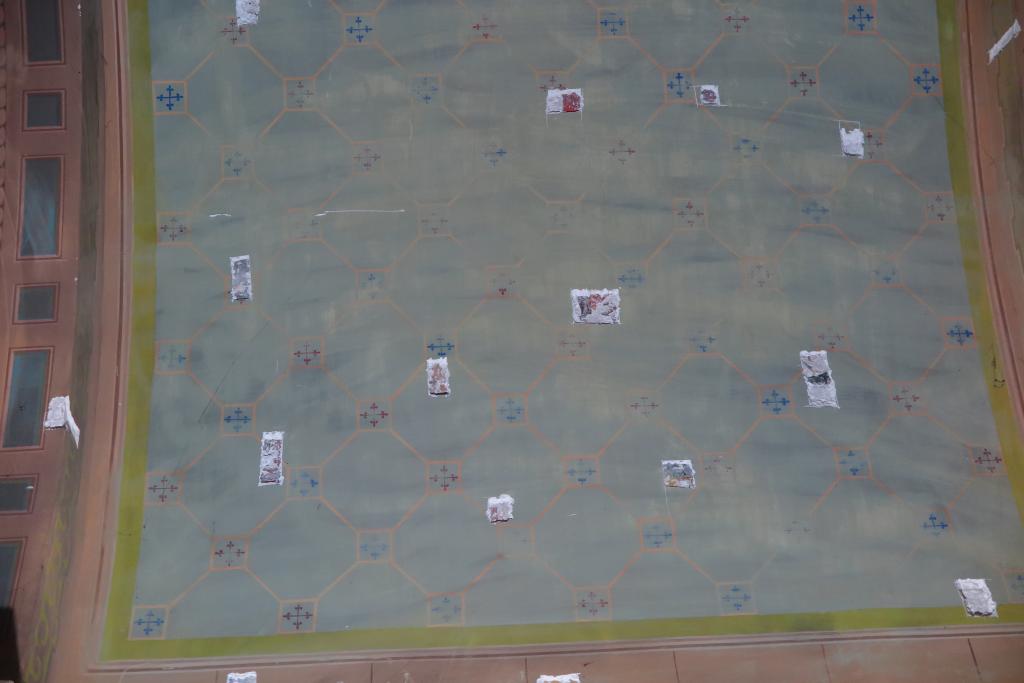

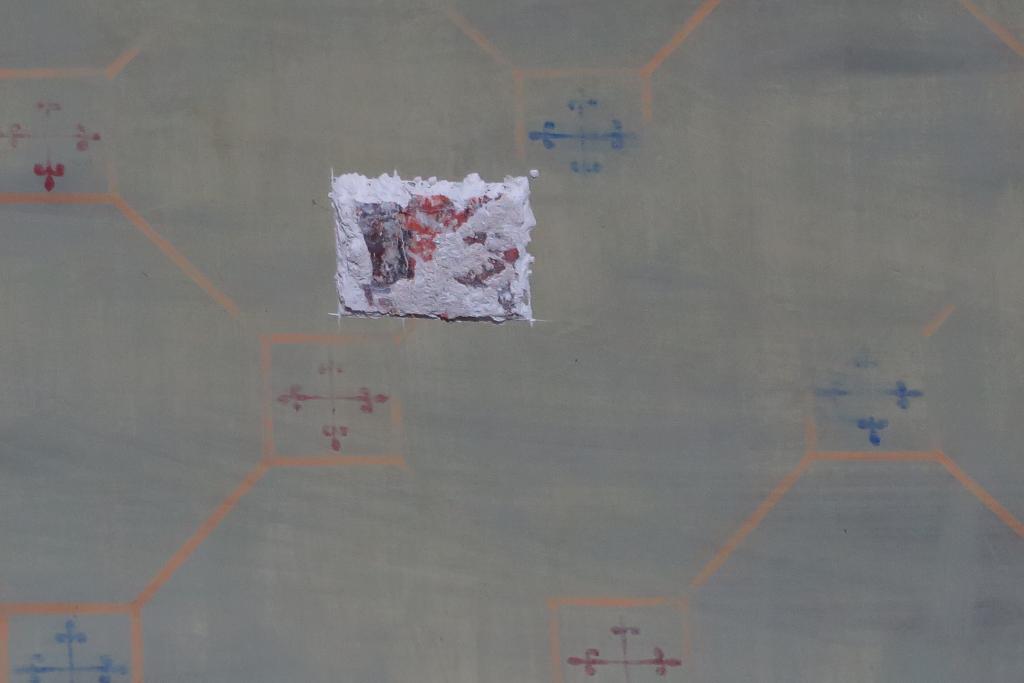

Les peintures murales ont été découvertes en 1869 par l'abbé Cau-Duran. Par leur style et par les choix des instruments de musique représentés, ces peintures sont datables de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle (cf article lié). Elles sont de toutes façons terminées avant la pose du portail sud daté de 1564.

Selon Annie Cazenave, d'autres peintures étaient visibles dans le presbytère qui ont aujourd'hui disparues.