2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Dossier non géolocalisé

Le parc Rochegude est actuellement un parc public mais il s'agissait initialement du parc privé de l'hôtel Rochegude voisin. L'amiral l'a légué à la ville qui en a pris possession à partir de 1884. Le jardin en terrasse initial a été augmenté d'un parc paysager dans la partie basse, agrémenté de sculptures. Il obtient le label "jardin remarquable" en 2010.

Le parc Rochegude porte le nom de son commanditaire, Henri de Paschal de Rochegude (1741- 1834). Issu d'une famille implantée depuis longtemps dans le département du Tarn, cet officier de marine et homme politique se retire à Albi, et consacre la fin de sa vie à l'écriture et aux lettres, constituant une impressionnante bibliothèque qu'il lègue à la ville d'Albi par testament du 10 août 1826 et ses codicilles de 1832 et 1833 à sa mort, laissant l'usufruit de sa propriété à sa nièce.

En 1787, après une vie au service de la Marine Royale, l'amiral Rochegude avait acquis un hôtel, à la limite du coeur historique d’Albi. En 1799, il fait réaliser un parc sur le terrain alentours et s’y installe réellement en 1802. Rochegude aménage en outre une bibliothèque dans l’hôtel.

Sous la Restauration, il acquiert une partie du jardin de M. Coste, de Jarlard, qui séparait la propriété de M. Rochegude de la route. Ce terrain est planté en quinconces avec des acacias taillés en parasol et laissé à la disposition du public (Revue historique..., 1887, p. 220). Il poursuit les embellissements du jardin : les charmilles sont coupées et remplacées en partie par des petit parterres. Il construit également dans le parc une orangerie qui renferme, d’après les témoignages de ses contemporains, une collection de plantes exotiques (Annie Damon-Chosy, 2013, p.461 à 473, et Jean-Claude Souyri, 2013, p.547 et 548), disparue lors de l'agrandissement du parc dans les années 1880.

Sans descendance, Rochegude lègue l'hôtel particulier, sa bibliothèque et le parc privé associé à la ville d'Albi, mais le testament soumet la commune aux conditions suivantes sous peine de nullité du legs :

- la commune ne jouira du legs qu’à la cessation de l’usufruit consenti à sa nièce Marie Catherine Célestine Comtesse de Saint-Juery sur tous les immeubles de la succession (c’est-à-dire notamment l’hôtel et le parc),

- le tout portera le nom d’Henri de Rochegude et ses armes, gravés sur la grande porte d’entrée de l’hôtel,

- la bibliothèque ne sera pas déplacée, de même que les livres et manuscrits.

La bibliothèque de l'amiral possédait un important fond consacré à la botanique.

A la mort de Célestine de Saint-Juéry, en juin 1884, l'hôtel fut transformé en musée et bibliothèque.

Dès le 15 juillet 1884, la municipalité décide d'ouvrir le jardin au public pour lui donner la "légitime satisfaction" de le visiter, même si les travaux d'aménagements nécessaires n'ont pas encore été réalisés (Le Patriote albigeois, 19 juillet 1884, p. 2). A partir du 20 juillet 1884 et jusqu'à la fin du mois d'août, le parc ouvre donc le dimanche et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le jardin potager et les prairies ensemencées du parc sont exclues de la partie accessible.

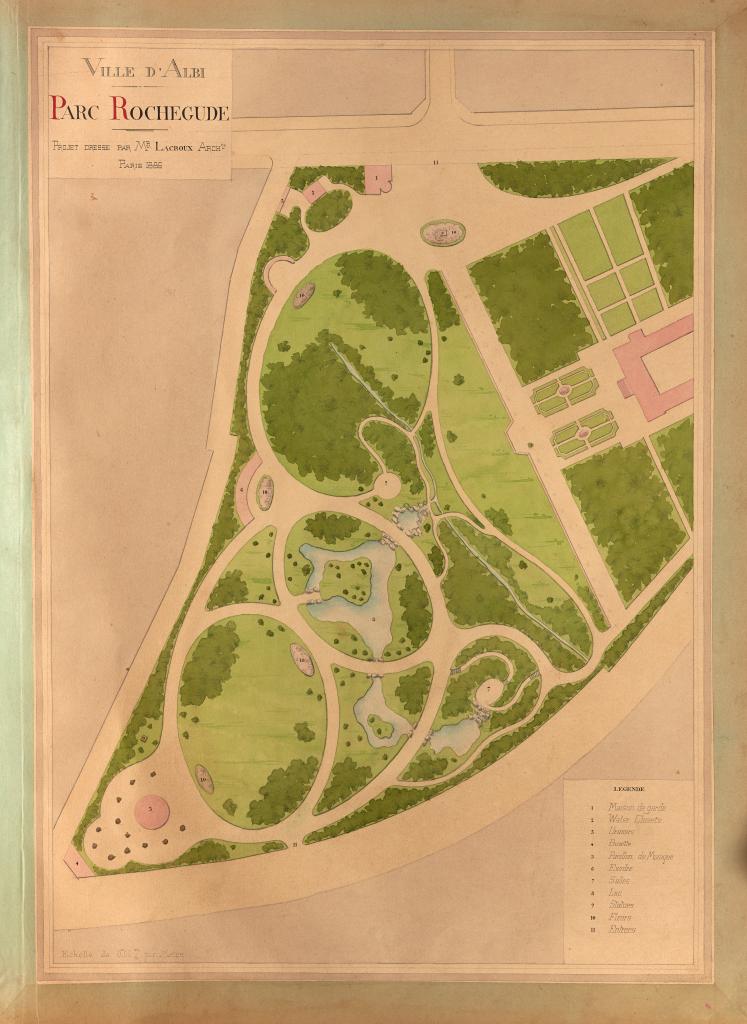

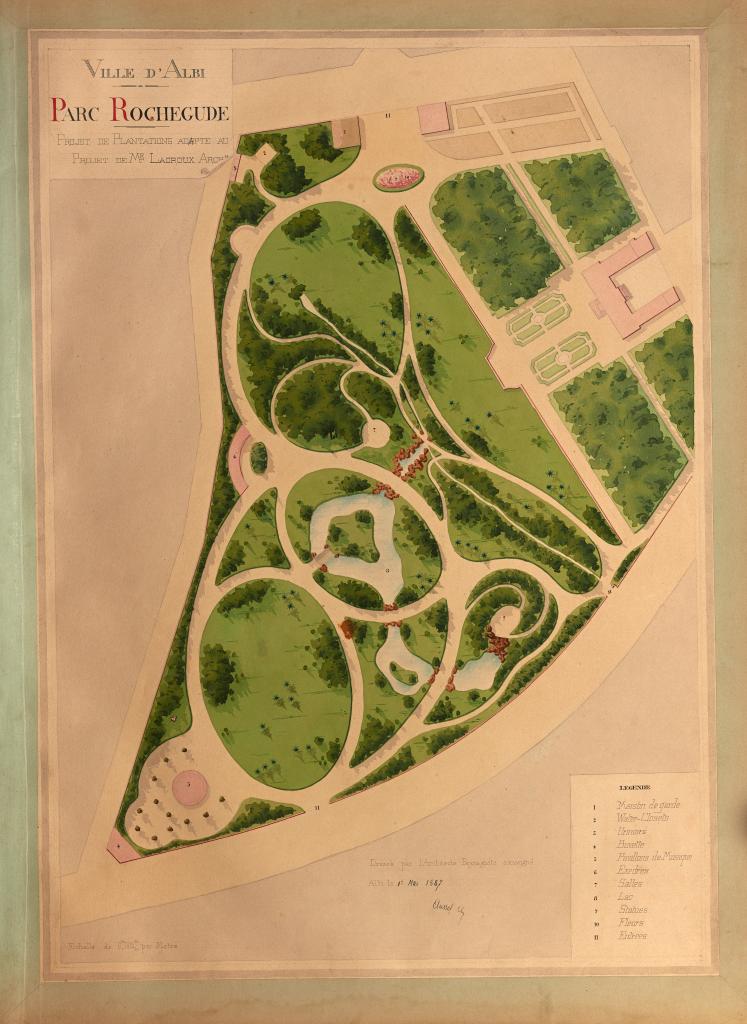

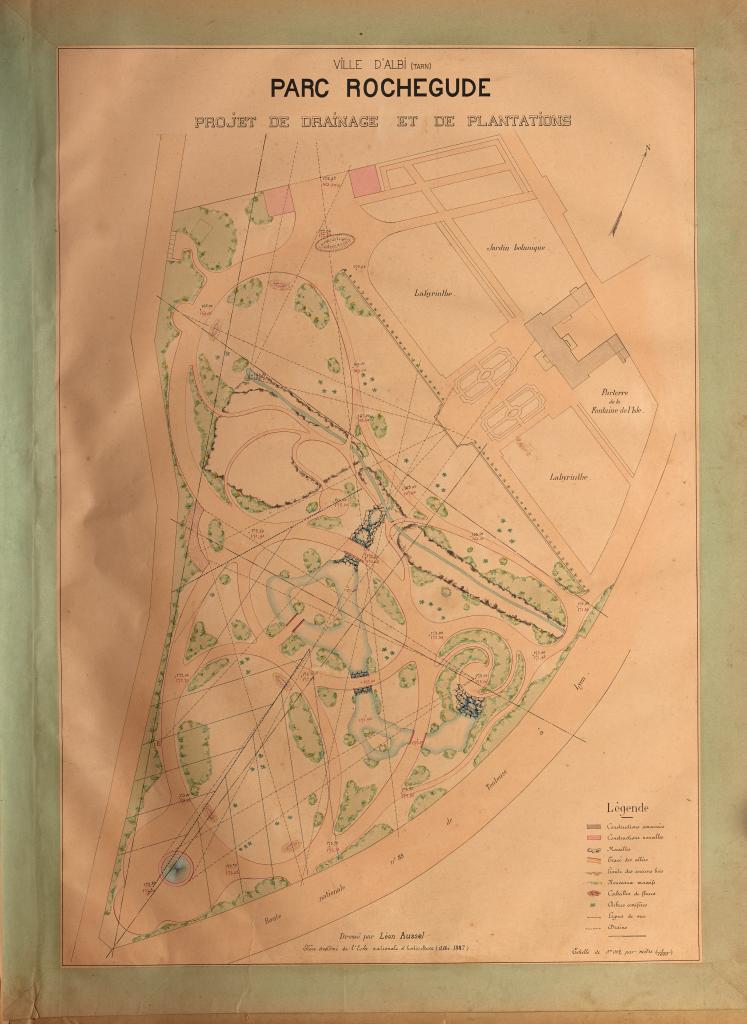

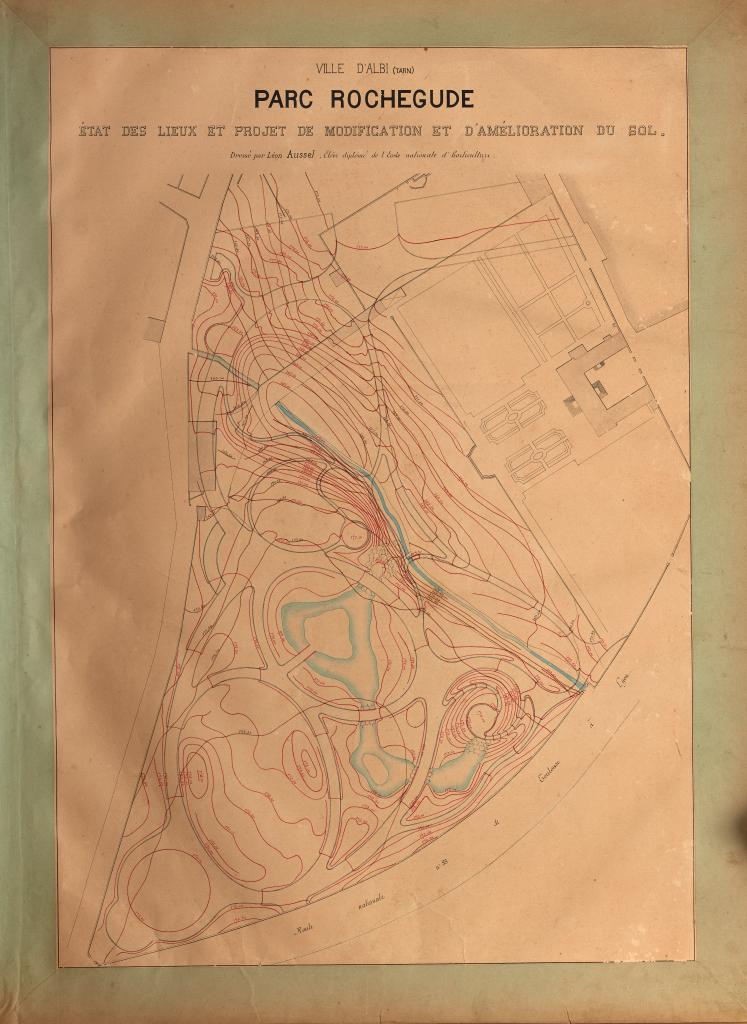

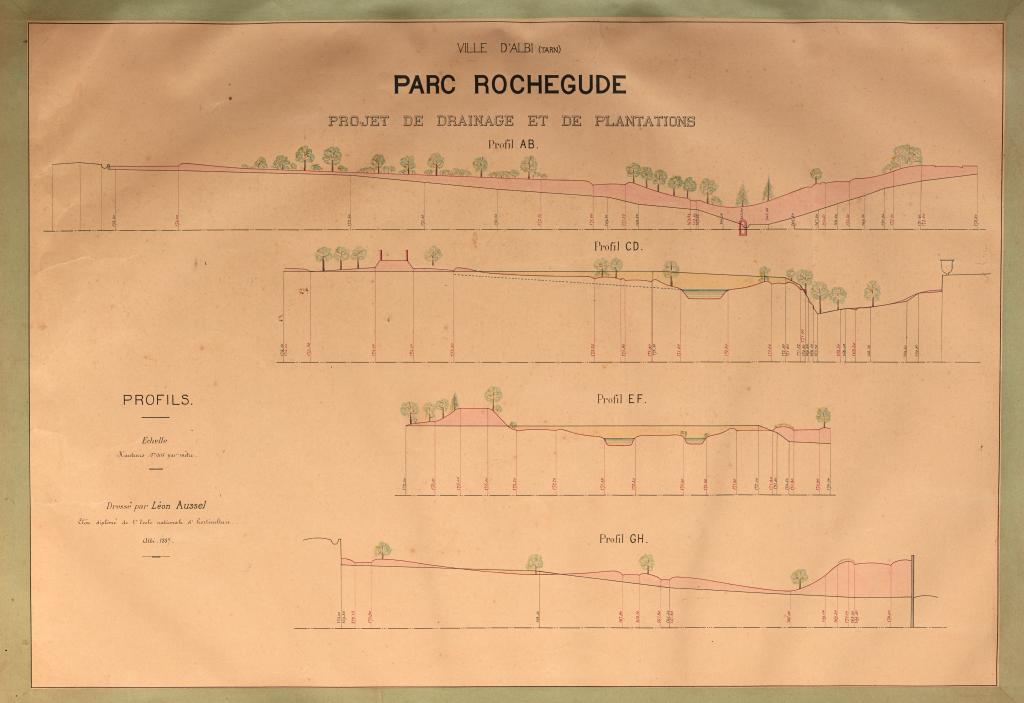

Le jardin d'agrément est transformé en parc public et ouvre quotidiennement à partir du 15 avril 1887 (La Dépêche, 22 février 1887, p. 3). Le plan d'aménagement est conçu par l'architecte parisien Lacroux et les plantations associées le sont par l'architecte-paysagiste Léon Aussel (plan du 1er mai 1887 (publié 1889 dans Parcs et jardins, recueil des projets projetés et exécutés par L. Aussel). Une première version de ces plans avait été approuvée par le conseil municipal d'Albi le 21 novembre 1885 et il avait été décidé d'enclencher les travaux suivants : enlèvement et mise en escaliers de la terre végétale du nouveau jardin / nivellement / établissements de contre-murs, à hauteur du niveau projeté du sol, le long de la rue du Truel de Palaffre / établissement de deux petits aqueducs à l'entrée et à la sortie du ruisseau. Le tracé de l'allée de la prairie, des allées latérales du potager et du massif symétrique, où doit prendre la fontaine donnée par la ville de Lisle, est approuvé (Journal du Tarn, 28 novembre 1885).

Le projet prévoit deux entrées : l'une au nord, côté ville, avec maison de garde associée, la seconde au sud. L'angle nord-ouest devait abriter les utilitaires : waters closets et urinoirs, tandis que la pointe sud-ouest logeait les agréments : buvette et pavillon de musique. Un exèdre et un salon de verdure offraient des espaces de repos dans le parc. Le lac était alimenté via une cascade par le canalet qui traversait déjà la propriété sur le plan cadastral de 1809. Le lac, de forme irrégulière, était constitué de trois parties, séparées par des petits ponts, ce qui permettait de multiplier les itinéraires, points de vue et effets de pittoresque. La plus grande pièce d'eau comportait une presqu'île. Un îlot était prévu sur la pièce d'eau centrale. Le plan de 1887 montre que de part et d'autre de l'hôtel étaient prévus, au nord, un jardin botanique, au sud un parterre dit de la fontaine de l'Isle, destiné à abriter la fontaine de Lisle-sur-Tarn. De part et d'autre des parterres de buis étaient prévus deux labyrinthes. Sur ce plan, la buvette prévue par Lacroux a disparu et le projet de kiosque est remplacé par une fontaine circulaire.

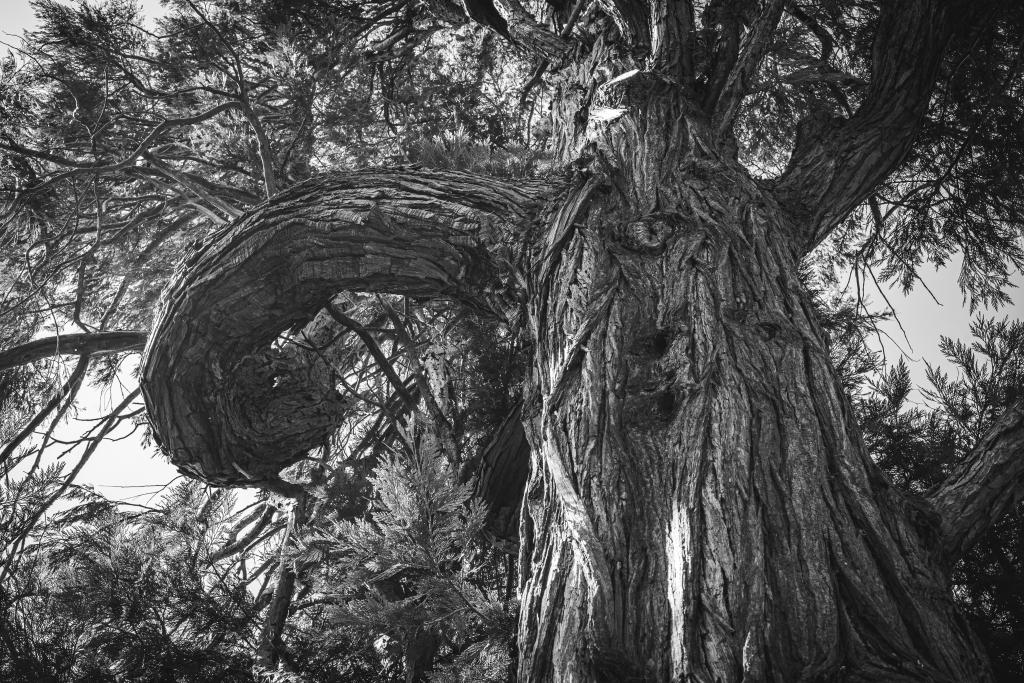

Cet aménagement paysager de jardin irrégulier, en partie sur l'ancien bois de la propriété, complète alors les jardins réguliers, au niveau supérieur et le verger. Des dizaines d'arbres remarquables sont plantés : libocèdre, ombellulaire de Californie, sequoia sempervirens, platanes en cépées, magnolias, cyprès chauves.

L'aménagement du parc s'est accompagné de percements urbains (notamment pour relier le bd de la gare et la rue Rochegude) pour isoler l'hôtel et le parc et lui créer de nouvelles voies d'accès. En 1885, les travaux du parc et de l'hôtel Rochegude bénéficient d'un budget de 150 000 F et 50 000 F supplémentaires sont dévolus au boulevard Rochegude (Patriote Albigeois, janvier 1885).

En 1900, il est décidé d'élargir la terrasse aux platanes où se trouve le buste de l'amiral, afin de pouvoir y accueillir des concerts. Il est prévu également la construction d'un chalet au-dessus de la grande cascade et l'établissement de rigoles pavées pour faciliter l'écoulement des eaux (Patriote Albigeois, 24 avril 1900).

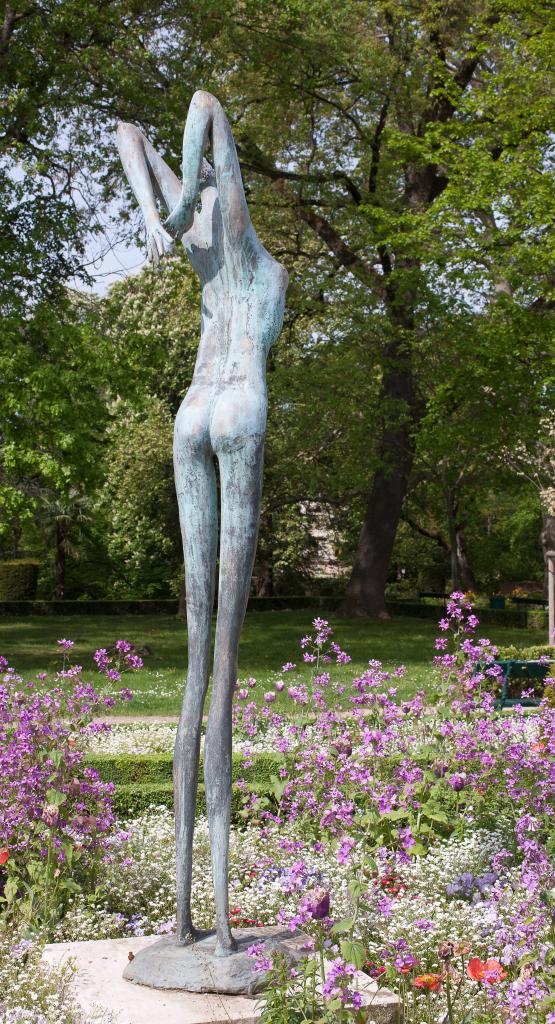

Plusieurs statues sont venues orner le parc, dont certaines ont disparu.

Pour honorer le legs, dès 1886, un buste de Rochegude en bronze, réalisé par le scultpeur Gabriel Pech est inauguré. Enlevé par les troupes allemandes en 1942, il a été refondu en 1949.

La statue d’Apollon, dite du « Sophocle dansant » était une statue en bronze de deux mètres de hauteur réalisée également par Gabriel Pech. Elle valut à son auteur de remporter la 2ème médaille au concours du prix de Rome de 1890. Elle est arrivée à Albi le 18 juillet 1895. Elle fut retirée par les troupes allemandes en 1942 et n'est plus connue que par des photographies anciennes. (L’union républicaine du Tarn, 19 juillet 1895 ; Souyri, 2013, p.547 et 548 ; Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, 1er mai 1908, p.258)

La statue la Muse Consolatrice, du sculpteur tarnais Jules Pendariès, acquise par la ville d'Albi est installé en 1907. Elle se trouve toujours dans le parc.

La statue d’Oedipe et le sphinx, oeuvre en bronze de Vidal Dubray était à l’origine placée dans la cour d’honneur puis elle est déplacée au centre d’un parterre fleuri. Elle a désormais disparu (Souyri, 2013, p.547 et 548) de même qu'une statue d'Orphée.

La fontaine dite du griffoul de Lisle-sur-Tarn (réalisée entre 1250 et 1270 pour la vasque en plomb et complété en 1651 par un groupe sculpté sculpté en bronze) a été installée dans le parc Rochegude après une délibération du conseil municipal de Lisle-sur-Tarn (9 mai 1881). Son retour à son emplacement d'origine a été négocié par les deux communes en 2000.

Trois arcades provenant du cloître de la cathédrale d'Albi se trouvaient au pied de l'hôtel à la fin du 19e siècle. Elles ont été installées en 1892, grâce aux bons office de M. Revelli, conservateur-adjoint du musée d'Albi, soutenu par la société des sciences arts et belles lettres du Tarn qui suggère de les remonter dans le parc Rochegude et finance leur acquisition. Revelli s'est chargé de les récupérer auprès d'un dénommé Gibert qui les détenait et comptait faire des aménagements dans sa maison qui auraient entraîné leur destruction (Revue du Tarn, 1892, p. 306). Ces vestiges ont été conservés dans le parc au moins jusqu'aux années 1980. Ils ont par la suite été remontés et mis en valeurs, place de la Trébaille, à proximité de leur emplacement d'origine.

Le parc est labellisé « jardin remarquable » en 2010.

Jardin public d'une superficie de 4 hectares, qui a subi de nombreuses modifications depuis sa création au 18e siècle. Près de la demeure, sur la partie haute du jardin, prend place un jardin régulier avec un labyrinthe de buis et des parterres engazonnés agrémentés de massifs fleuris.

En contrebas, et s'adaptant à la déclivité naturelle du terrain, un parc paysager remplace l'ancienne exploitation agricole avec jardin potager, prairie et verger planté d'au moins 230 arbres, de 85 variétés différentes. 15 arbres dépassent les 30 mètres de haut. Une pièce d'eau et une cascade agrémentent le parc, de même qu'une île aux oiseaux et diverses statues.

La palette végétale comporte des essences aussi bien locales qu'exotiques. La commission de renouvellement du label "jardin remarquable" du 27 novembre 2018 souligne quelques curiosités botaniques : laurier de Californie (laurier de Californie (Umbellaria californica), Magnolia de Yulan (Magnolia Denudata), Virgilier (Cladrastis lutea), Faux Pistachier (Staphyllea pinnata), Oranger des Osages (Maclura Pomifera), Chêne à feuille de châtaignier (Quercus castaneifolia). En raison d'un terrain fertile, plusieurs arbres sont de grande taille.

Parcs et jardins, 1889, projets dressés et exécutés par M. Léon Ausel, architecte-paysagiste.

AD Haute-Garonne, 26 FI 81 TP 2070 Tarn. 737. Albi : "La Danse" : statue au parc Rochegude. - Toulouse : maison Labouche frères, [entre 1900 et 1940]. - Photographie.

AD Haute-Garonne, 26 FI 81 TP 2064 : Tarn. 717. Albi : intérieur du parc de Rochegude. - Toulouse : maison Labouche frères, [entre 1900 et 1940]. - Photographie

AD Haute-Garonne, 26 FI 81 668 : Le Tarn. 739. Albi : statue "La muse consolatrice". - Toulouse : phototypie Labouche frères, [entre 1905 et 1937]. - Carte postale.

AD Haute-Garonne, 26 FI 81 TP 2071 : Tarn. 738. Albi : "Orphée" : statue du parc Rochegude. - Toulouse : maison Labouche frères, [entre 1900 et 1940]. - Photographie.

Cote du dossier Environnement : 119D

DESACHY Matthieu, Rochegude, Lepaute Dagelet et Lapérouse, destins croisés de trois navigateurs, Bulletin de la Société des sciences, Arts et belles lettres du Tarn, Bulletin LXI, Année 2007, p.137 à 149.

SOUYRI, Jean-Claude, L’héritage d’Henri Paschal de Rochegude, Revue du Tarn, automne 2013, n.231, p.547 et 548.

DAMON-CHOSY, Annie, Henri Pascal de Rochegude, un bibliophile dans son jardin, Revue du Tarn, automne 2013, n° 231, p.461 à 473.

Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, 1er mai 1908, p.258.

L'Union républicaine du Tarn, 19 juillet 1895.

Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, 17e année, 9e volume, 2e série, 1re année, 1892, p. 306.

Journal du Tarn, 51e année, n° 119, 28 novembre 1885.

Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, 1er janvier 1887, p. 218 à 224.

Le Patriote albigeois : journal de la démocratie du Tarn, 19 juillet 1884, p. 2.

Le Patriote albigeois : journal de la démocratie du Tarn, 10 janvier 1885, p. 3.

Le Patriote albigeois : journal de la démocratie du Tarn, 24 avril 1900 p. 2.

Photographie d'Amélie Galup : ruines d'un cloître au parc de Rochegude, 1896.

Photographie d'Amélie Galup : le Sophocle dansant du Parc de Rochegude, 1896.

AD Tarn 7 FI 4/9 ; Buste de Henry Paschal de Rochegude, par Pech. ND. Phot., Imp. Phot. Neurdein et Cie, Paris, n° 119. N.d. [ant. 1930].

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.