1. Canaux :

Canal dit Rec de Dalt :

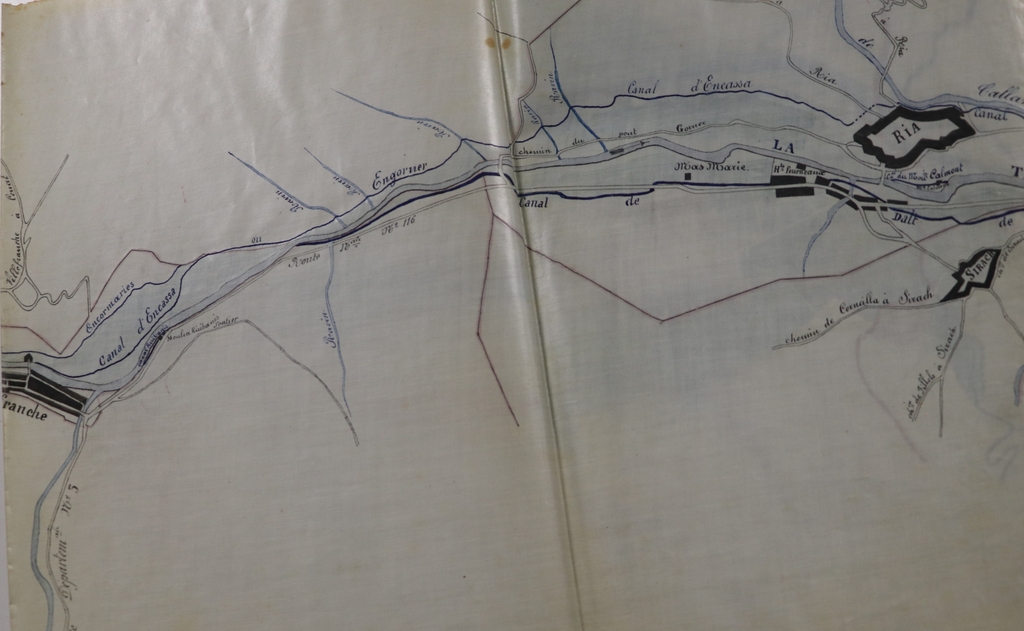

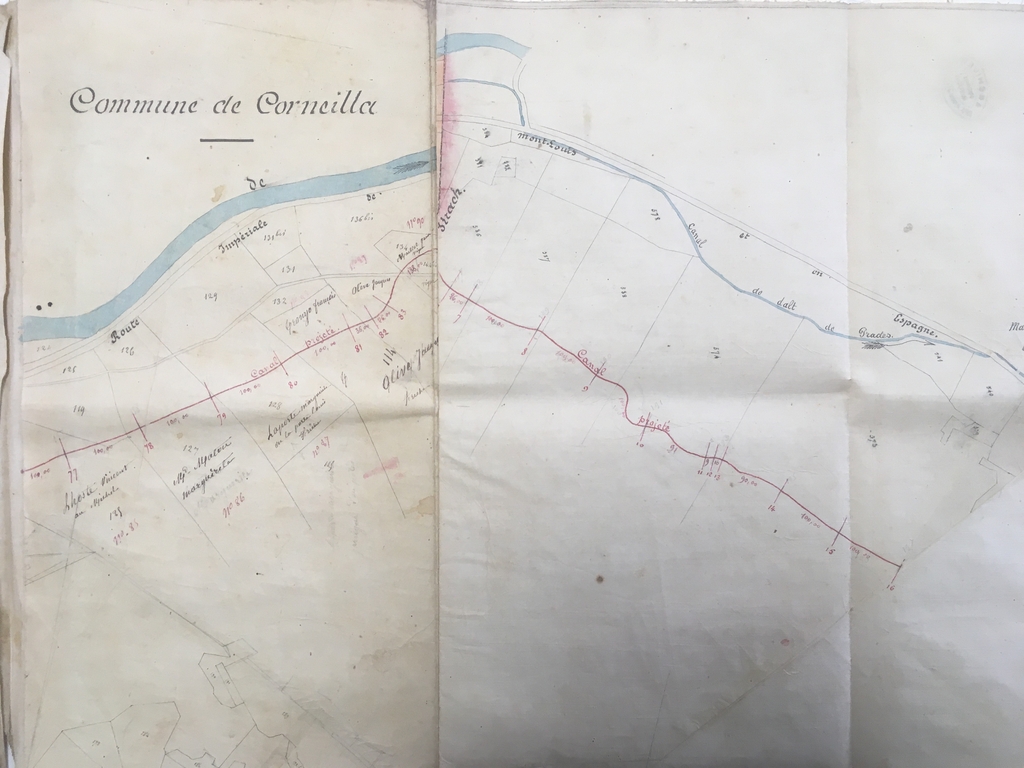

Le territoire de Corneilla-de-Conflent est traversé par une première portion du canal dit Rec de Dalt (« d’en Haut » en catalan) également appelé canal de Prades ou branche ancienne, reconnu comme étant l’un des plus anciens canaux d’irrigations du Conflent. Sa construction faite suite à un accord conclu le 7 avril 1284 entre les abbayes de Saint-Michel de Cuxa et Lagrasse, ainsi que les habitants de Prades, Codalet, Ria et Sirach. Pour ce faire, la prise d’eau devra être établie sur la Têt, non loin de la léproserie de Villefranche [A.D.66 : 2J1/28, p.82, In CAUCANAS, 1995, p.279]. Selon l’historien Jaubert de Passa, la première mention de ce canal aurait été faite en 1285 et non en 1284. Afin de l’alimenter en eau, une concession visant à prendre les eaux de la fontaine d’En-Gorner ou d'Engorner (territoire de Ria) est prévue par l’abbé de Saint-Michel de Cuxa. [JAUBERT DE PASSA, 1821, pp.111 et 112].

Au 14e siècle, l’usage des eaux est contrôlé par le roi, qui affirme ses droits sur ceux des grandes abbayes. En effet, après avoir prouvé que les eaux du canal étaient dépendantes du district royal de Villefranche et acheté le titre de propriété, le roi Jacques II de Majorque se chargea d’instaurer une nouvelle concession en date du 13 juillet 1305, établissant le syndicat du nom de Dalt. Outre les eaux de la source d’Engorner, il est également prévu d’utiliser les eaux de la Têt [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.114]. Le 11 Mai 1380, le procureur royal rappelle une fois encore au viguier du Conflent que personne n’a le droit d’irriguer des prés avec les eaux des rivières de Corneilla, de Fuilla, de Sahorre, de Serdinya et de Joncet sans avoir obtenu l’autorisation du roi. Les contrevenants encourent une peine de 10 l. barcelonais [CAUCANAS, 1995, p.52].

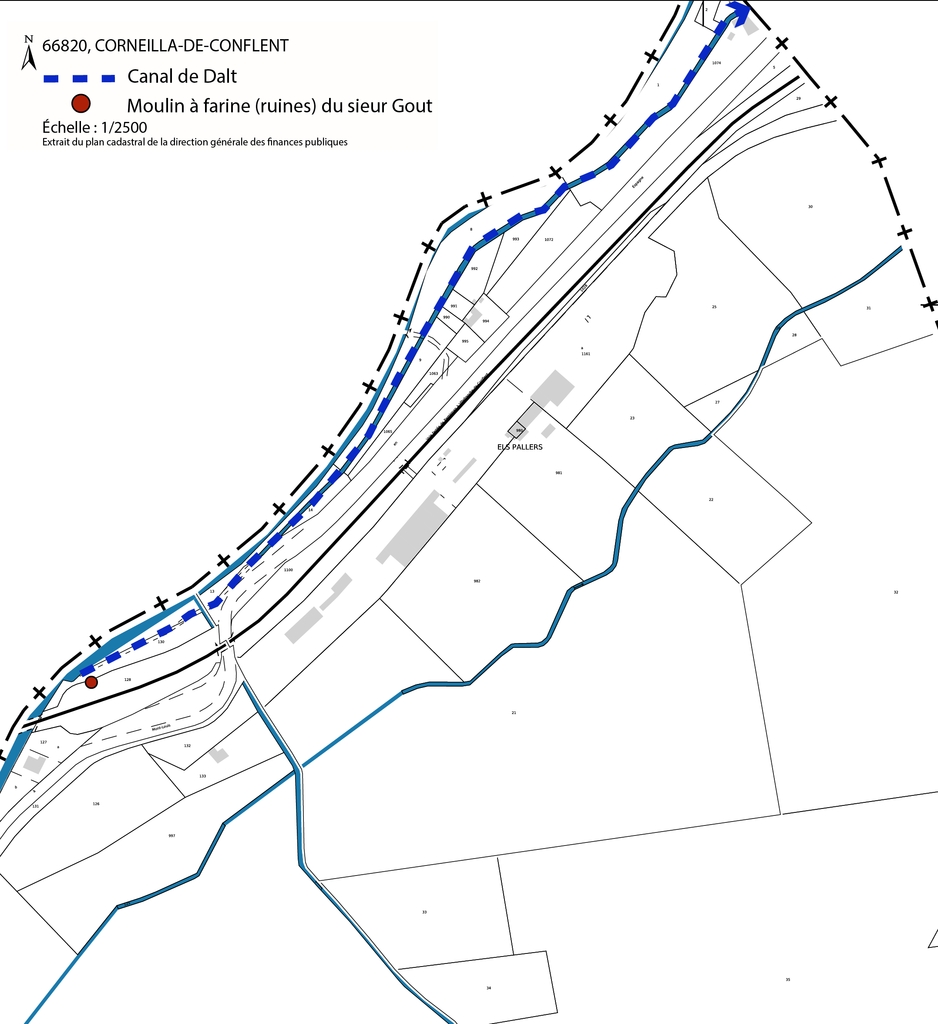

Un document daté du 27 mars 1879, mentionne la position de la prise d’eau du canal de Dalt, située au niveau de la rivière de la Têt entre Villefranche-de-Conflent et Ria [A.D. 66 : 1933W180]. Des dispositions bien précises liées à l’usage et la gestion de l’eau du canal sont définies dans la concession. En effet, les habitants de Prades et de Codalet ont l’obligation « de se rendre aux ateliers » de construction du canal, sous peine d’une amende ou d’une journée de travail [PATAU, BERNADAS, MONESTIER, 1990, p.16].

Les membres du syndic du canal de Dalt nommé le 9 mai 1813, bénéficient de pouvoir qui leur sont propre, dont la possibilité d’ordonner et de faire exécuter tous les travaux communs nécessaires au cours d’eau. Ils peuvent également nommer et révoquer le bannier ou reguier du canal [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Plusieurs règlements rattachés à la concession de 1305 ont été instaurés, dont celui du 8 mars 1815, approuvé par Monsieur le préfet du département le 26 janvier 1816. Le document régit l’association du Canal de Dalt, en vertu d’une ordonnance royale du 7 décembre 1814 [A.D. 66 : 1933W181]. Il permet d’indiquer le temps accordé pour les arrosants, ou encore le nombre de tenanciers arrosants. Ces derniers s’organisent en assemblée, chargée d’élire les syndics titulaires et suppléants. Le canal est administré par le syndic, qui a notamment pour fonction de fixer les taxes pour l’entretien du cours d’eau. Lors d’une réunion des syndics du canal tenue le 18 janvier 1818, il a été question de nommer et de révoquer un bannier ou garde conservateur, chargé de veiller à l’aménagement des eaux et de dresser les procès-verbaux contre les contrevenants aux règlements. De plus, une délibération du conseil municipal de Prades en date du 26 août 1824, indique que « les frais des travaux de quelque nature qu’ils puissent être seront à la charge des propriétaires qui en ont demandé l’exécution ou de ceux qui désireraient y contribuer volontairement ». Actuellement, le Rec de Dalt est géré par l’ASA Branche ancienne de Prades, qui regroupe également le Rec de Baix (canal inférieur de Prades édifié vers 1521), conduisant à la création d’un secrétariat partagé dans les années 2000 [ROMEIRA, Juillet 2014].

Canal de Bohère :

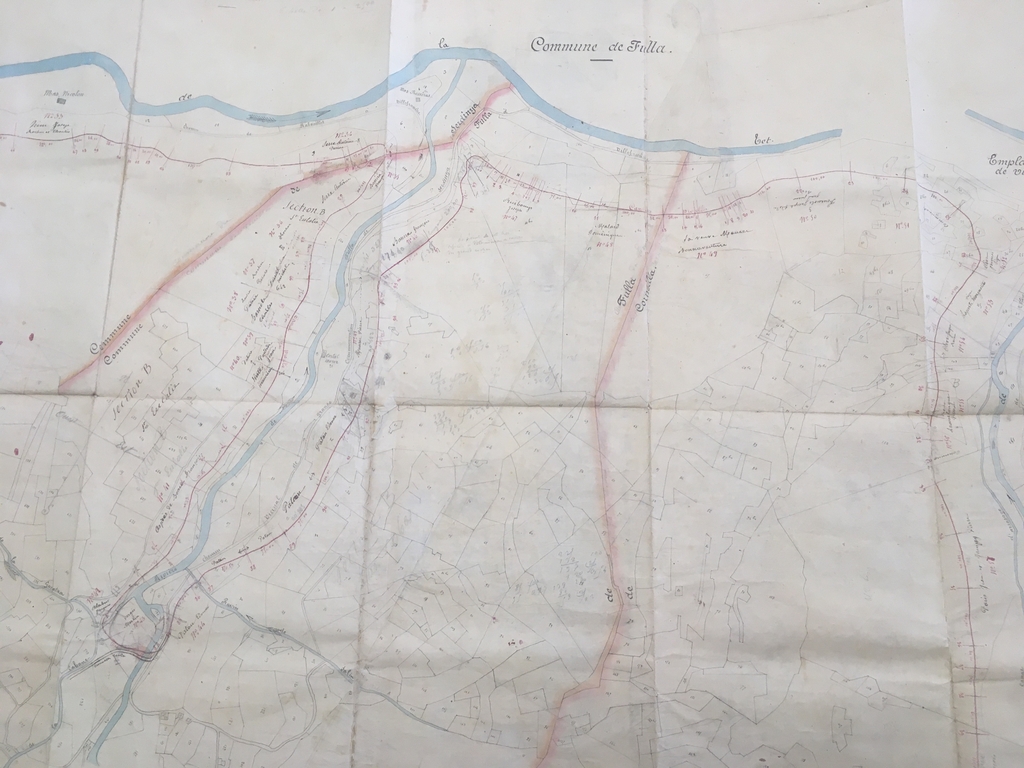

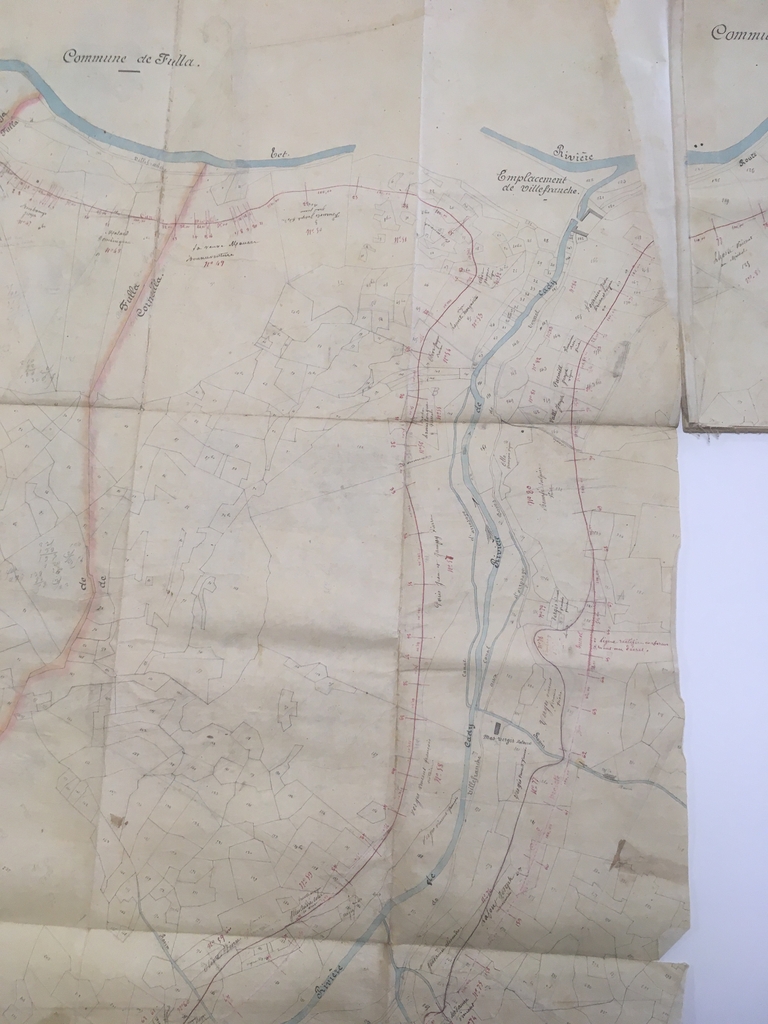

Le 19e siècle est marqué par une diversification des cultures agricoles et l’élargissement du périmètre irrigable sur de nombreuses communes du Conflent, afin de faire face à la concurrence de la plaine du Roussillon. Les syndics des canaux de Prades, Ria et Codalet ont dans ce sens adressé une lettre au Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 juillet 1837 ; « Chaque année, Monsieur le Préfet, chaque jour nous démontre combien il est nécessaire pour nous de profiter des avantages que nous pouvons retirer de la portée actuelle de notre canal, en aval de tous nos ponts, aqueducs et de chercher à donner ainsi un produit des terres qui devraient finir par devenir absolument improductives. Les immenses plantations de vignes qui ont eu lieu depuis un certain nombre d'années dans le premier arrondissement nous réduisent à la nécessité de diminuer nos vignobles, car nos vins ne peuvent soutenir la concurrence de ceux du premier arrondissement dont on nous inonde chaque année, le produit de nos vignes ne peut plus couvrir les frais de culture » [RIAUX, 2007]. Par ailleurs, l’extension des terres arrosables devait permettre aux habitants plus modestes d’accéder à la ressource en eau, jusqu’ici principalement exploitée par les propriétaires aisés. Les communautés d’habitants de l’arrondissement de Prades demandent alors qu’un nouveau canal soit construit, à partir de la dérivation de la Têt. Ce futur canal, dit de Bohère, pourra ainsi transiter par les communes de Serdinya, Corneilla-de-Conflent, Ria, Sirach, Codalet, Taurinya, Prades, Clara-Villerach et Los-Masos [RIAUX, 2007]. Cependant, le projet fait l’objet de nombreuses contestations émanant des communautés villageoises de la plaine du Roussillon. En effet, un nouveau prélèvement en amont des prises d’eau existantes, pourrait conduire à une importante pénurie d’eau. Les travaux du canal n’ont ainsi pu démarrer avant la seconde moitié du 19e siècle.

Construit de 1864 à 1881 sur la rive droite de la Têt [MERCADER, 1933, 125 pages], le canal de Bohère est un cours d’eau long de 42 km, qui permet l’irrigation des terres comprises entre sa prise d’eau sur la localité de Serdinya (Haut-Conflent) et Los-Masos. C’est en 1866 qu’il arrive sur Villefranche-de-Conflent et en 1867 au niveau de la zone périlleuse des Embullas [Revue d’Ille et d’Ailleurs, n°17, Janvier 1990, p.49].

Cet ouvrage fut mainte fois fragilisé par la présence d’un sous-sol argileux, principalement dans la vallée de la Lliterà. D’importants travaux ont donc été réalisés entre 1932 et 1933, par les architectes Félix Mercader et Samuel Banyuls [MERCADER, 1933, p.80]. Malgré les mesures de consolidation prises lors de ces travaux, le canal est à nouveau endommagé au cours du siècle, principalement en raison de l’Aïgat d’Octobre 1940. L’entreprise Fondeville est chargée de réaliser les réparations, parallèlement à la modification du tracé initial. Le premier syndicat du canal de Bohère s’est constitué à la suite de la publication d’un décret impérial du 14 mars 1863, accordant aux habitants des communes de Ria, Codalet, Prades, Clara et Los-Masos à se réunir en association Syndicale, appelée « Société du Canal de Bohère » [MERCADER, 1933, p.24]. L’article 16 du décret, indique que « L’association syndicale est autorisée à dériver de la rivière de la Têt un volume d’eau fixé à 700 litres par seconde » [A.D. 66 : 14 Sp 164]. Chargée de l’entretien et de l’exploitation du canal, cette structure toujours existante, est portée par un Syndicat Intercommunal à vocation unique. Les communes évoquées ci-dessus sont toujours comprises dans le périmètre. Par ailleurs, l’association « Sauvegarde du canal de Bohère » créée en 2016, est chargée de protéger et de valoriser le patrimoine « historique, culturel, architectural, agricole, touristique, environnemental » du cours d’eau [Journal officiel].

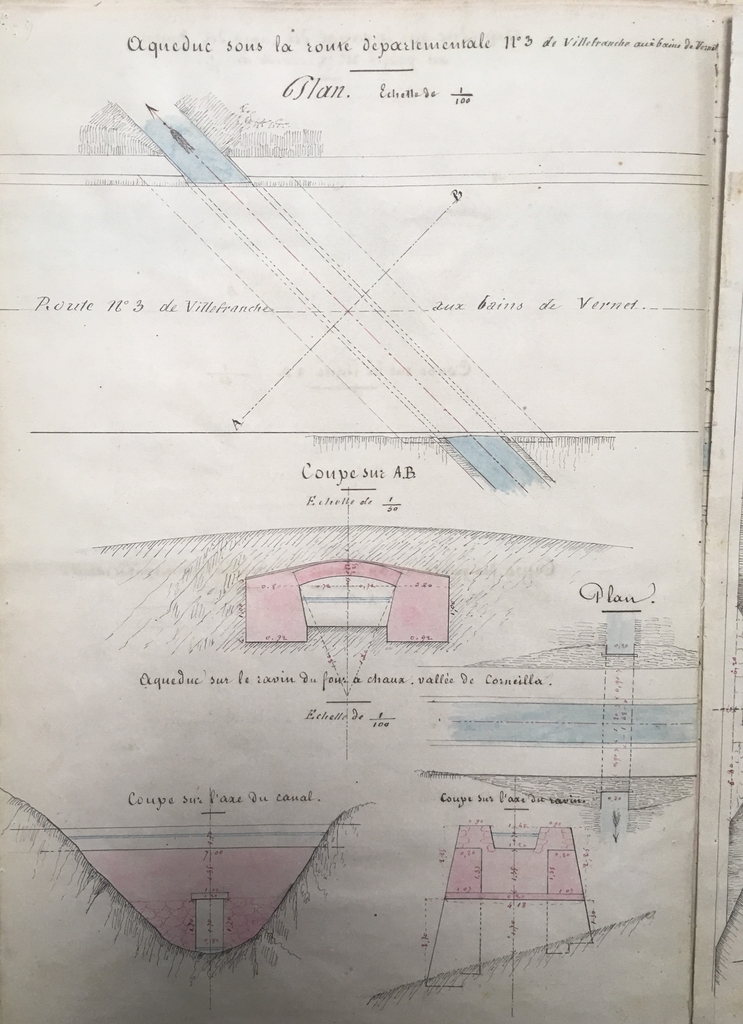

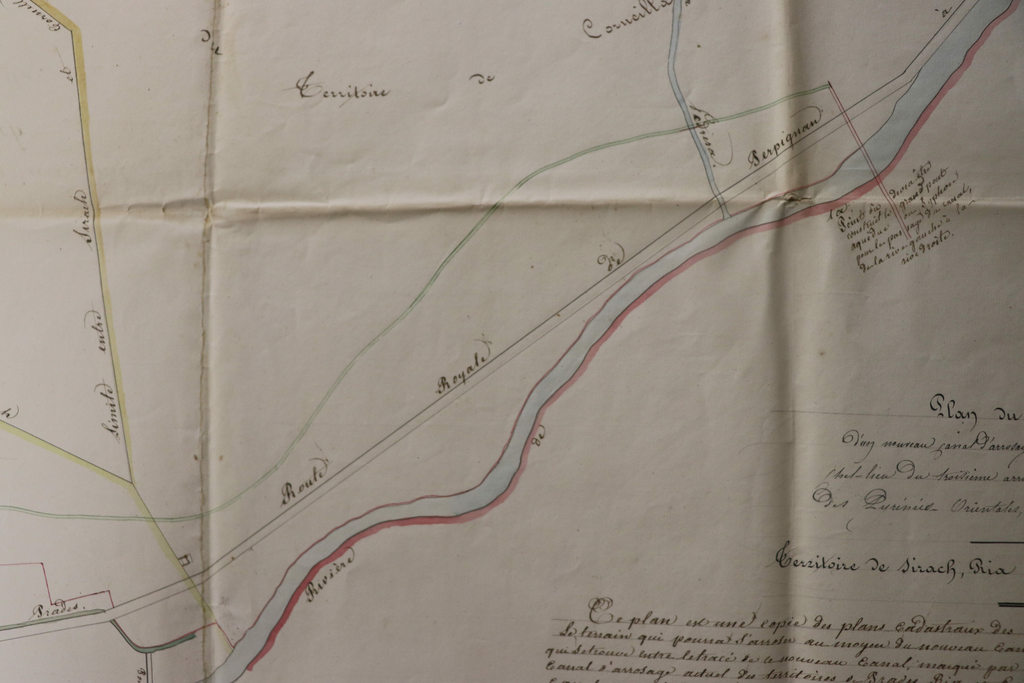

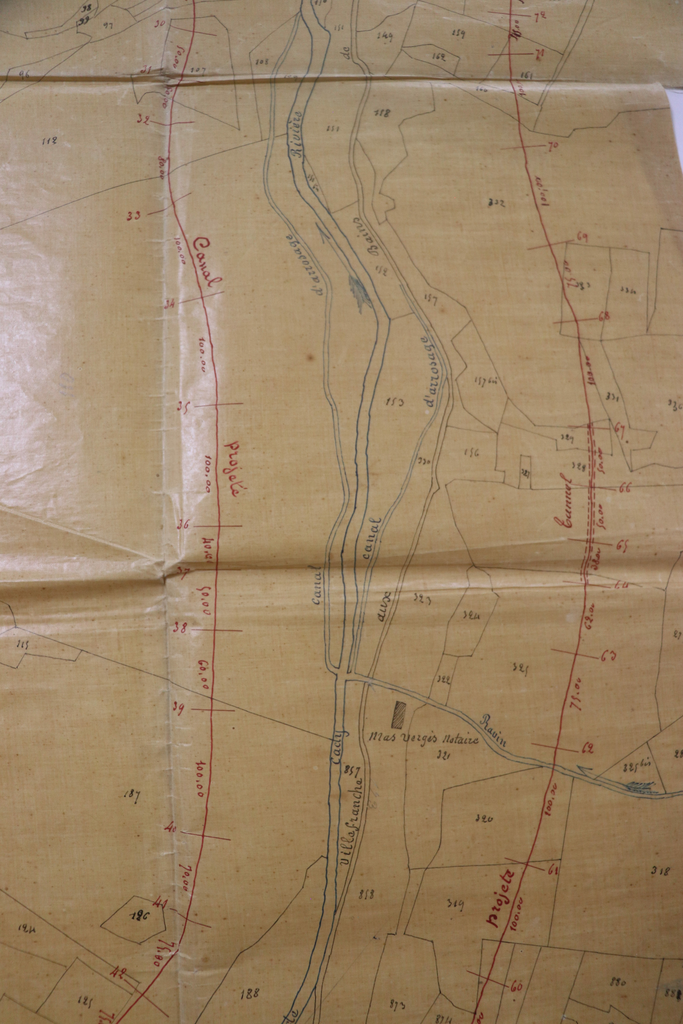

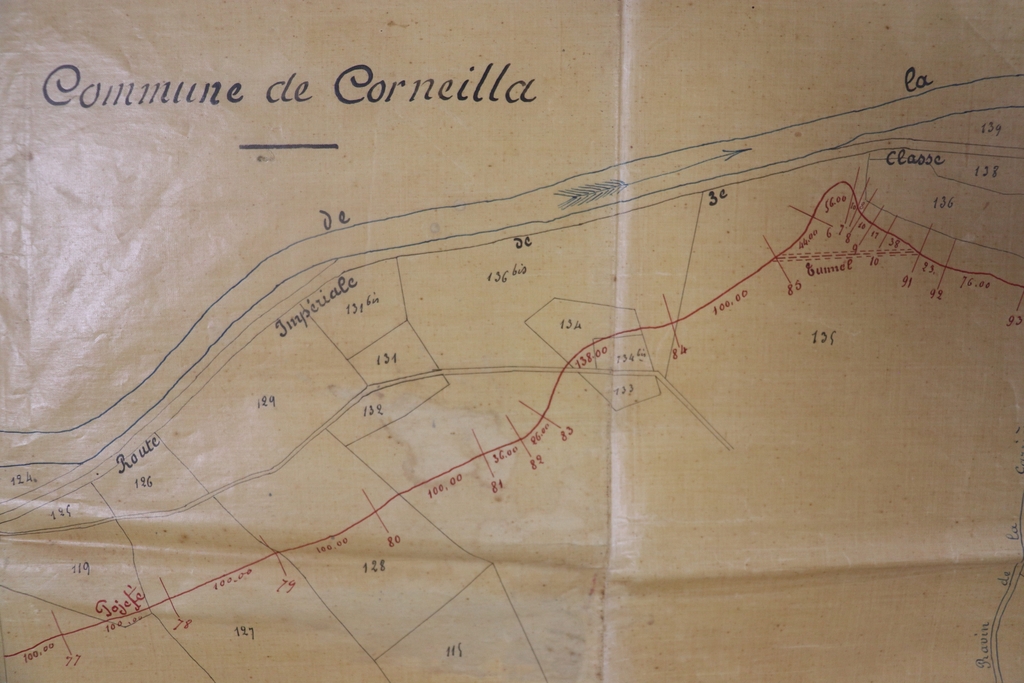

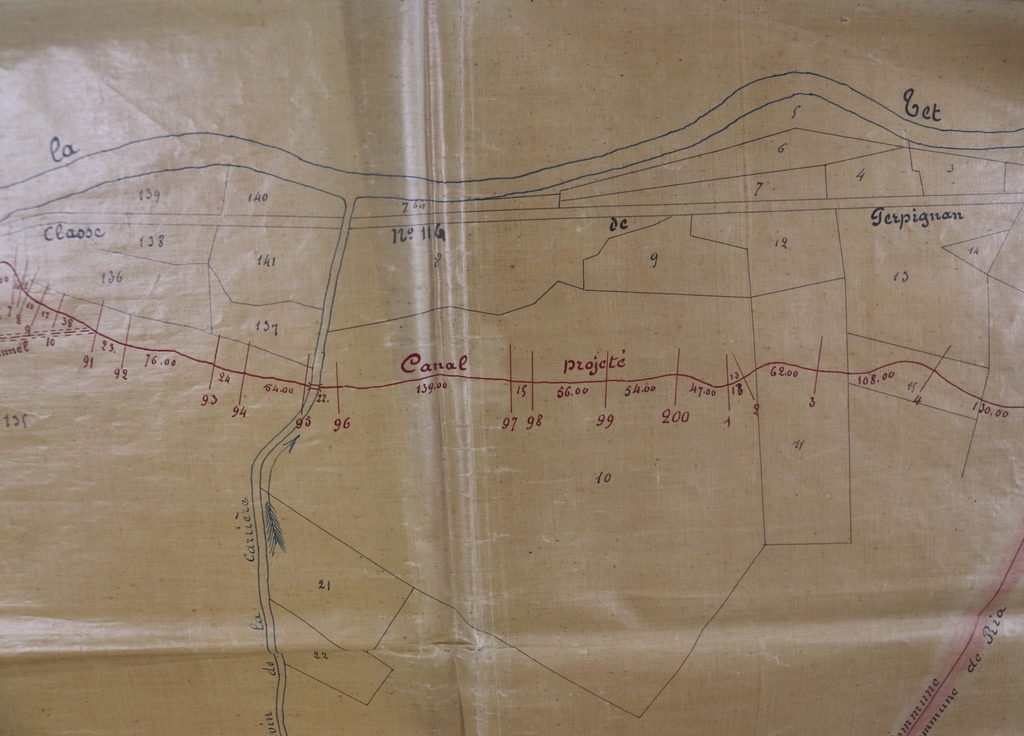

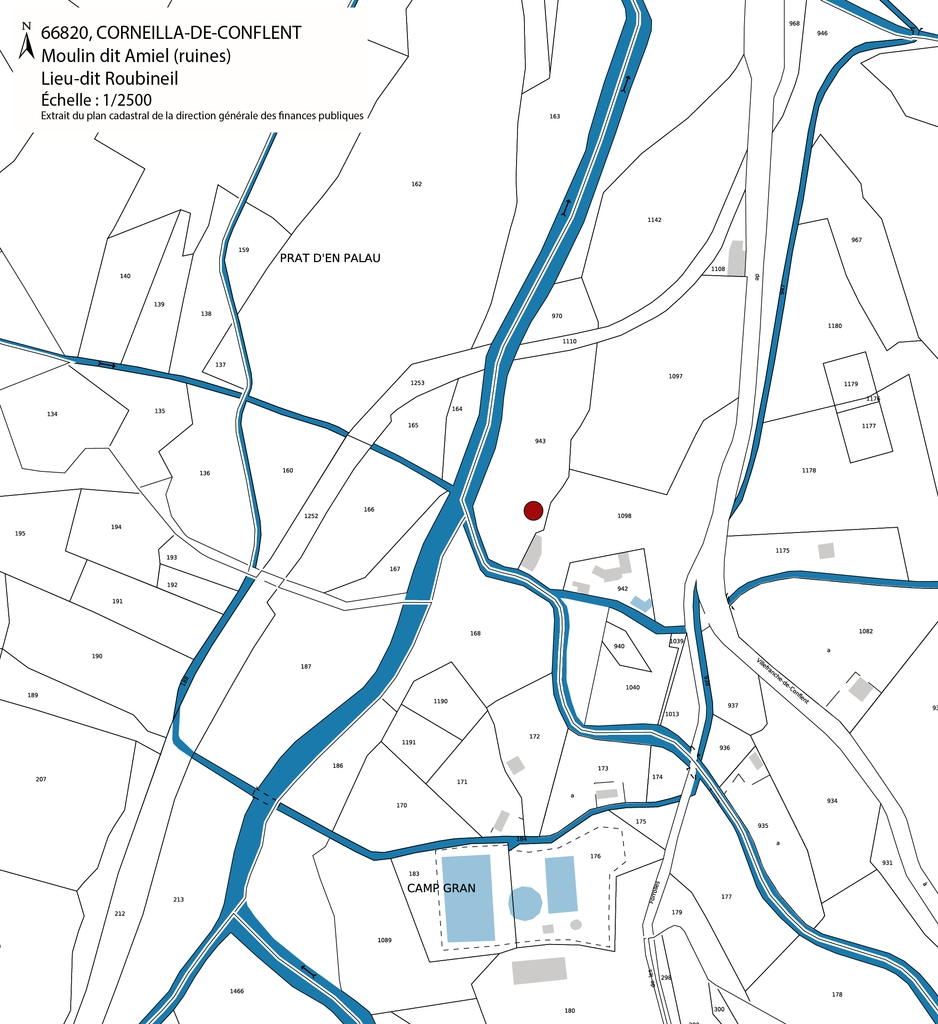

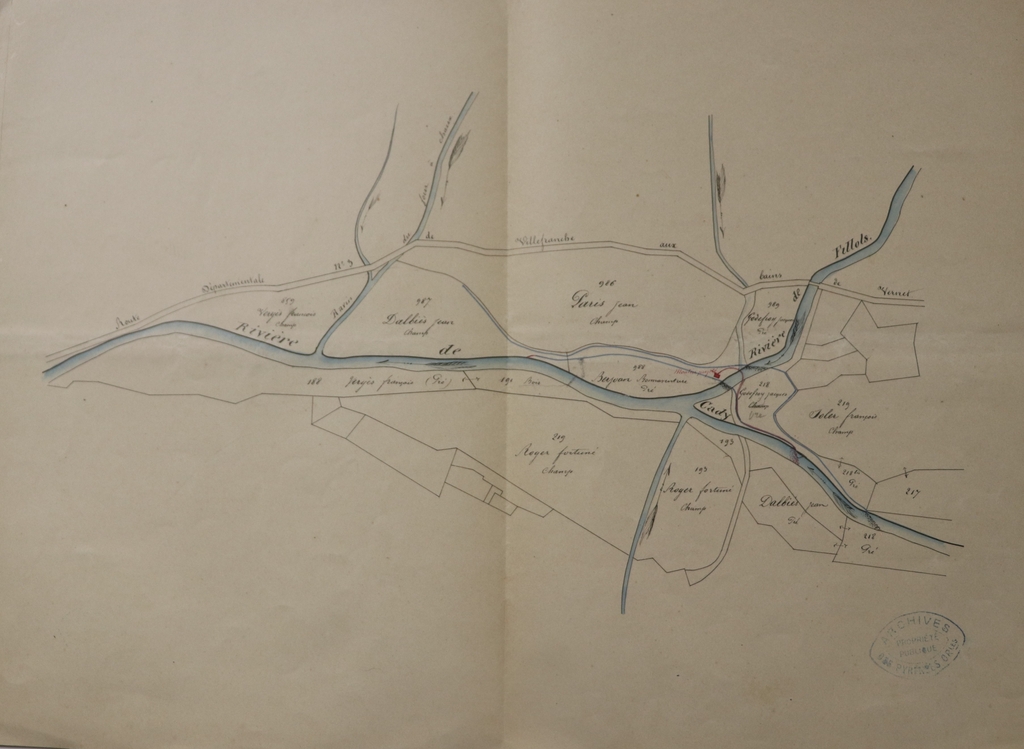

La projection du tracé initial du canal de Bohère sur le territoire de Corneilla-de-Conflent apparaît sur un plan réalisé en 1839. Le cours d’eau longe la rive gauche du Cady, avant de continuer son parcours en amont de la route départementale n°113 de Villefranche aux bains de Vernet (actuelle route départementale n°116 de Villefranche-de-Conflent à Casteil) [A.D. 66 : 14 Sp 168]. Il est également indiqué que la partie arrosable des parcelles traversées pour le tracé du canal projeté dans le territoire de Corneilla serait de 4 hectares 51 ares. Le surplus des terres de ce territoire, situées en dessous du tracé, serait quant à lui de 5 hectares, 64 ares [A.D. 66 : 14 Sp 168].

Au niveau de la station d’épuration (lieu-dit Les Forrolles) de la commune, le canal franchi un correc (ravin), qui pourrait correspondre à celui dit « du four à chaux », dont les coupes d’un aqueduc ont été dessinées en octobre 1863 [A.D. 66 : 14 Sp 162]. Cet ouvrage d’art n’a plus été utilisé depuis la construction vers 1933 du pont-siphon ou pont-canal, localisé à la limite entre les territoires de Corneilla-de-Conflent et de Villefranche-de-Conflent. Le projet d’édifier ce pont-siphon est déjà attesté sur le plan de 1839, faisant apparaître le « point où devra être construit le grand pont aqueduc ou syphon pour le passage d’un canal de la rive gauche à la rive droite » [A.D. 66 : 14 Sp 168]. En effet, l’édification d’un tel ouvrage devait permettre au canal « d’éviter la longue boucle de la vallée du Cady » et de lui économiser 5 km et demi de trajet en un sol calcaire, fissuré, tourmenté, où les éboulements sont fréquents et l’entretien difficile et onéreux [Revue Lo Mestres d’Obres, n°1. Mai – 1934, p.8]. Les travaux ont été confiés aux architectes Félix Mercader et Bernard Banyuls, qui évoquent la complexité du projet dans un article paru dans Lo Mestres d’Obres, revue mensuelle du Syndicat des Architectes des Pyrénées-Orientales (1935-1941), spécialisée sur des questions techniques d’urbanisme et d’équipements ou encore les nouveaux matériaux tel que le béton armé. Celui-ci a par ailleurs été employé pour la construction du pont-siphon. Le numéro 1 de l’année 1934 donne une description précise de l’ouvrage, en indiquant que « la distance en plan entre la tête de départ amont et la tête d’arrivée aval est de 266 m. 70. La longueur totale des canalisations avec ses deux rampants est de 301 mètres » et « la partie horizontale franchit la vallée par 3 arches cintrées ayant 15,00 et 19,80 de portée ». De plus, Un quatrième arc rampant de 15,00 de portée permet, par un décalage de hauteur, de donner passage à un chemin de fer minier qui franchit le pont-siphon. La hauteur de l’arche sautant le Cady est de 15 mètres. Les arcs ont une épaisseur de 0 m. 40 à la clé et 0 m. 65 aux naissances, cet accroissement d’épaisseur obtenu en portant le rayon de l’extrados à 19 m. tandis qu’il n’est que de 17 m. pour l’intrados. La flèche est uniforme et de 2 m. 80, soit 14% des grandes travées » [Revue Lo Mestres d’Obres, n°1. Mai – 1934, p.9].

Le territoire de Corneilla-de-Conflent comprend également plusieurs canaux dédiés à l’irrigation des parcelles agricoles. Depuis le 19e siècle, la culture fruitière domine la vallée du Cady, et plus particulièrement celle de la pomme. Les récoltes étaient entreposées dans des remises pour le stockage. Actuellement, la commune ne comprend plus qu’un seul producteur de pommes. Pour autant, les canaux sont toujours en fonction pour l’irrigation des terrains privés, qui pratiquent la culture maraîchère ou le jardinage. Il s’agit des canaux des Coutions et de Sallobères, de la Mitge Aygue, des Ascarines, du Touron, del Mouli et de Saint-Pierre. Leur gestion est portée par des ASA, dont celle du canal Saint-Pierre et des Tres Correcs, regroupant les cours d’eau des Ascarines, del Mouli et du Touron.

La construction du canal Saint-Pierre est très ancienne, comme l’atteste Jaubert de Passa dans son Mémoire sur les cours d’eau et les canaux d’arrosage des Pyrénées-Orientales. Selon ses recherches, il aurait été construit en 1302. A cette époque, il est plus connu sous le nom de « ruisseau de Syrac », en raison de l’autorisation accordée aux habitants du village (actuel Ria-Sirach) d’utiliser l’eau [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.122]. Le territoire, alors placé sous l’autorité du royaume de Majorque, faisait face à un manque d’eau nécessaire pour le village et l’irrigation des terres. Ainsi, le roi de Majorque, Jacques Ier, décida dans la première moitié du 14e siècle d’amener l’eau du canal de Saint-Pierre à Sirach. Le droit d’usage fut accordé aux habitants « moyennant la censive de dix ayminates68 d’avoine ». Aussi, le partage de l’eau entre les tenanciers des différentes communes est très réglementé ; les habitants sont en effet autorisés à utiliser l’eau par alternance, en fonction des besoins réels. Toutefois, les tenanciers de Fillols restent les principaux usagers des eaux de la rivière », dont le droit est directement rattaché à l’article 72 des premières lois de Catalogne [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.122].

2. Industries :

L’important réseau hydraulique présent sur le territoire a contribué très tôt dans le temps à l’installation de micro-industries locales, notamment de moulins à farine. Deux constructions de ce type sont attestées dans les sources archivistiques, dont la plus ancienne est mentionnée en 1392. Le 20 octobre de la même année, Pierre Vidal, procureur du Domaine, confirme en commun au Monastère (?) ainsi qu’aux habitants de Corneilla la possession et l’usage ancien de « prendre l’eau nécessaire au moulin et aux champs (…) [A.D. 66 : B 384]. Sous l’Ancien Régime, il existait deux moulins à farine détenus par des roturiers. Le premier appartenait à Marguerite Anne Codell, tandis que le second à Marie Grau Villefranca. Leur produit annuel moyen en livres est estimé à 30 et 50 livres [A.D. 66 : C. 882. 883].

Trois ouvrages hydrauliques identifiés sur la commune pourraient correspondre à ceux décrits ci-dessus. Le premier est en état de ruine et se trouve au-dessus de la prise d’eau du canal de Dalt. Ce dernier est connu pour avoir alimenté en eau le site industriel des hauts-fourneaux de la commune voisine de Ria-Sirach (1859-1863), qui comprenait également des moulins. Il est possible que le bâtiment repéré se rapporte à celui indiqué dans un rapport de l’ingénieur ordinaire du service hydraulique des ponts et chaussées (Pyrénées-Orientales) daté du 19 mai 1882, expliquant qu’il a été construit vers 1835 par le sieur Gout, usinier à Ria. Il a en effet acquis à cette époque un terrain traversé « par le canal de décharge du canal de Prades ». Le moulin est donc actionné par l’eau sortant d’une vanne de décharge du canal, ainsi que par une prise d’eau établie dans la Têt. Par délibération en date du 3 Juillet 1881, M. Gout a été condamné à ne plus utiliser l’eau du canal (raisons économiques ?), ce qui lui a porté préjudice en raison de l’impossibilité de rétablir la prise d’eau dans la Têt modifiée à plusieurs reprises [A.D. 66 : 1933W180].

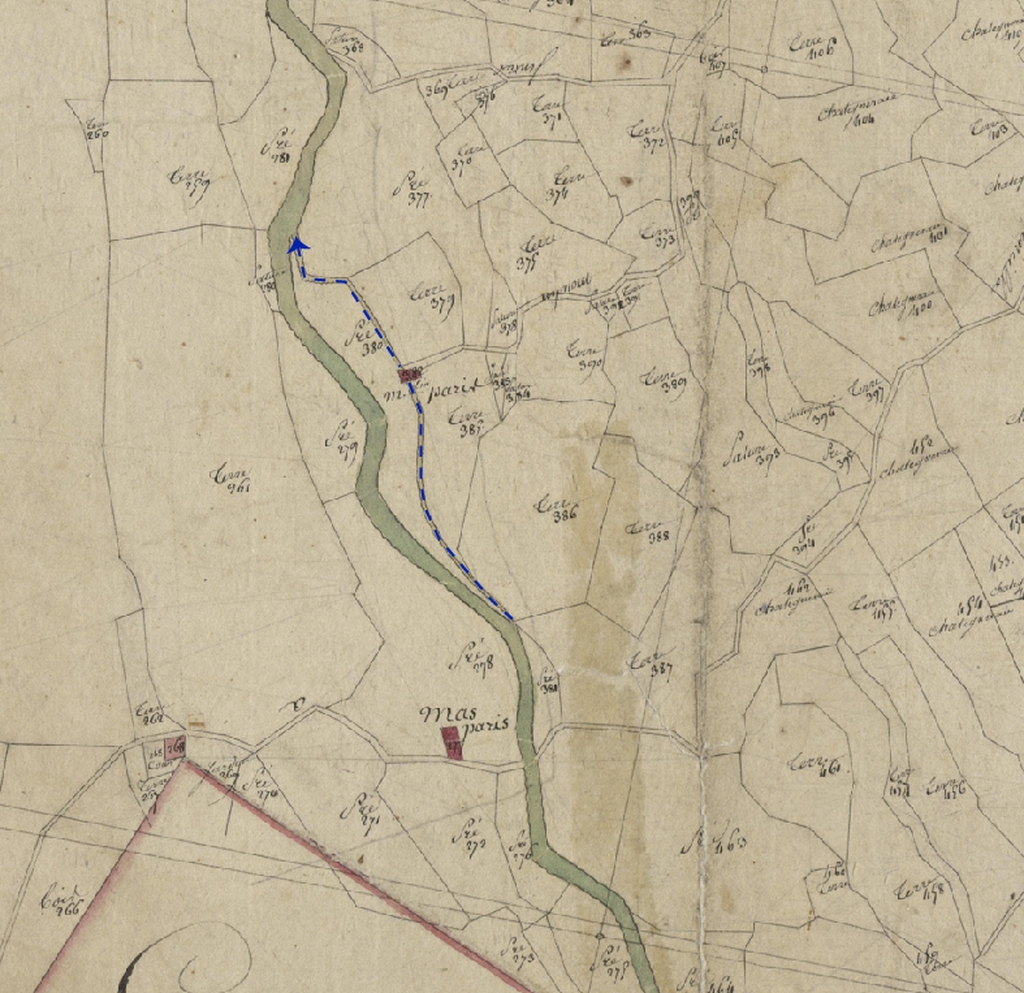

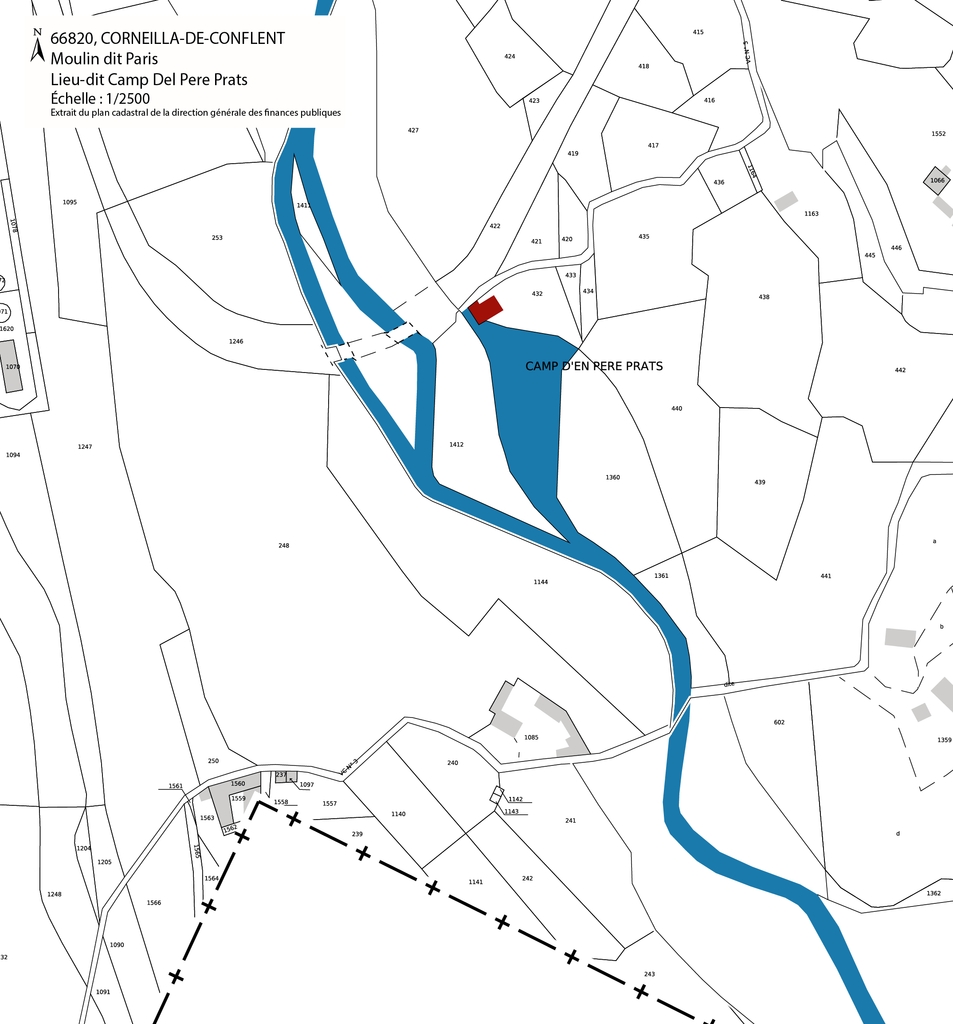

Le second moulin est un édifice qui apparaît sur le cadastre de 1810 sous l’appellation « Moulin Paris ». Cette dernière se réfère au nom d’une ancienne famille de Corneilla-de-Conflent, qui détenait plusieurs propriétés sur la commune. Elle possédait en outre un mas agricole développé au sud du moulin sur la rive gauche du Cady, désigné aujourd’hui sous la dénomination « Mas Camo ». Le nom de « Paris » se retrouve dans les années 1850 pour évoquer le dernier moulin bâti au nord du village, à savoir celui du sieur Amiel. Dans les courriers d’échange entre le ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi que la commune, M. Paris, est mentionné en tant que « représentant de M. Dalmé, propriétaire du moulin supérieur » [A.D.66 : 7 Sp 28].

L’édifice est depuis la première moitié du 20e siècle la propriété de la famille Margail. En effet, il a été vendu le 2 janvier 1920 aux époux Etienne Margail (originaire d’Oreilla) et Marie Nicolau (originaire d’Escaro). Selon l’acte de vente reçu pour M. Quès, notaire à Villefranche-de-Conflent, ces derniers l’ont acheté auprès de M. Joseph Hippolyte, M. Sébastien Prédal et Mme. Marie Louise Prédal, épouse de M. Albert Georges Soler (musicien), demeurants à Corneilla-de-Conflent [Témoignage recueilli auprès de Mme. Yvette Margail]. L’acte précise la contenance de la parcelle, comprenant un corps de domaine au lieu-dit « au moulin », un pré, un champ et des bâtisses (maison principale et cortal), l’ensemble étant séparé au nord par la ligne Rougier [Archives privées].

Le moulin est resté dans la famille Margail, puisqu’il a été récupéré ensuite par Sylvain Margail, beau-père de Mme. Yvette Margail, épouse René Margail (petit-fils d’Etienne Margail et Marie Nicolau). Selon Yvette Margail, l’existence d’un moulin par la famille n’a jamais été attestée, même s’il subsiste plusieurs meules réemployées à l’entrée du bâti. Pour autant, l’ancien canal d’amenée et le canal de fuite du moulin apparaissent sur le plan napoléonien, avec une prise d’eau qui s’effectuait en amont dans le Cady. Au cours de l’Aïguat survenue entre le 16 octobre et le 20 octobre 1940, la cave est ensablée et l’étable des vaches qui était alors accolée au bâti, est détruite par les eaux [Témoignage de Mme. Yvette Margail]. Le canal de dérivation a très certainement été emporté lors de cette épisode de crue, étant donné qu’il en existe actuellement aucune trace. D’imposants blocs de pierres provenant du Cady se trouvent à l’emplacement même du canal d’amenée. Ils sont les témoins de l’important débordement du cours d’eau, qui a emporté de nombreuses constructions dans toute la vallée. Une photographie postérieure à l’épisode permet de visualiser l’étendue des dégâts sur le secteur du moulin, même si le pont sur lequel se trouvait l’ancienne ligne d’écartement pour le transport du minerai aux fours à griller, dite ligne Rougier, a pu être conservé en grande partie. À la fin des années 1950, des cerisiers sont plantés sur la propriété au niveau de l’ancien canal de dérivation et des remaniements du bâti, avec l’insertion d’un garage (transformé en cuisine et salle-de-bains vers 2000) et l’accès à l’électricité. De plus, l’annexe est fut édifiée en 1970 [témoignage de Mme. Yvette Margail].

L'artiste peintre Georges Daniel de Monfreid a réalisé entre le 22 mars et le 4 avril 1921 l'huile sur toile « Le Canigou en hiver » (Paris, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris), illustrant en premier plan le moulin sans les dernières modifications du bâti. Celui-ci est représenté dans son ensemble devant un tertre correspondant à la ligne Rougier. Entre le 31 mars et le 1er avril de la même année, Monfreid fait une description précise de son tableau : « le ciel se dégage ; de sorte que je puis continuer mon paysage. Le curé de Corneilla est venu s'asseoir à côté de moi semblant s'intéresser à ma peinture ». (...) De suite après déjeuner, je m'achemine vers l'endroit (près du viaduc) où je travaille et continue ma vue du Canigou, Corneilla et le moulin. Très péniblement, je fais les arbres du premier plan qui restent d'une facture assez maigre » [BERNADI, Claire, COLLETTE, Flore, DUMAS, Céline, et alii, juin 2022, p.107].

Enfin, le troisième moulin est une construction du 19e siècle (postérieure à 1810), dont les archives départementales conservent d’importants documents relatifs à sa création et aux problématiques liées au partage de l’eau. Il s’agit du moulin dit « Amiel », dont le terrain d’assiette fut acheté le 14 janvier 1852 par François Amiel, meunier à farine né le 4 août 1808 à Estoher et domicilié à Casteil. Son frère Baptiste Amiel (8 juillet 1814 à Baillestavy / -) était également meunier, tout comme les descendants [Généalogie réalisée par les propriétaires actuels].

L’acte de vente effectué à Prades le 14 janvier 1852 par le notaire M. Pagès, indique que l'acquisition faite auprès du sieur Bonaventure Berjoan, concerne environ 9 ares de terre développées sur une plus grande contenance. Le sieur Berjoan aurait connu la propriété sous le nom de « Prat del Basséras », confrontant M. Jean Paris et un chemin rural [A.D.66 : 13 Sp 6]. Par cet achat, François Amiel, également meunier sur la commune de Saint-Hippolyte, a ainsi souhaité construire un moulin supplémentaire à Corneilla-de-Conflent. En effet, il est spécifié dans l’acte que « les habitants de la commune de Corneilla qui sont obligés d’aller moudre leur grain soit à Fillols soit à Villefranche, aurons l’avantage de pouvoir les faire moudre à une petite distance de leur village » [A.D.66 : 13 Sp 6].

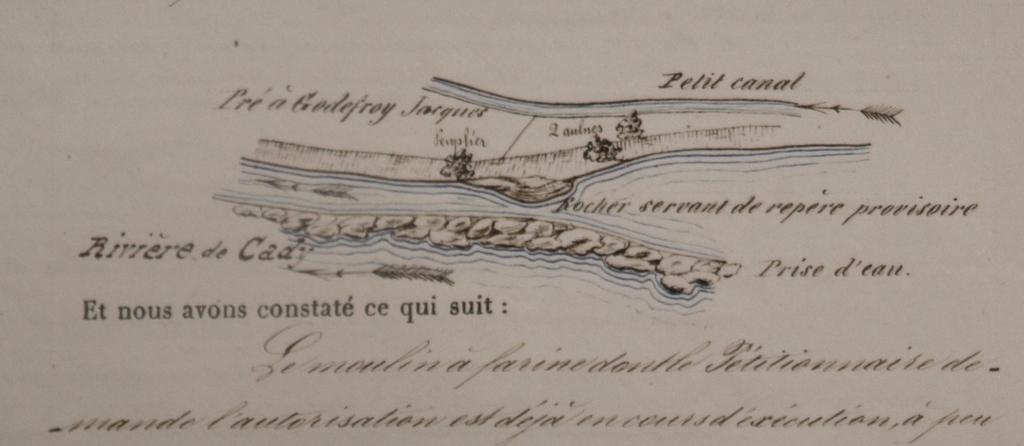

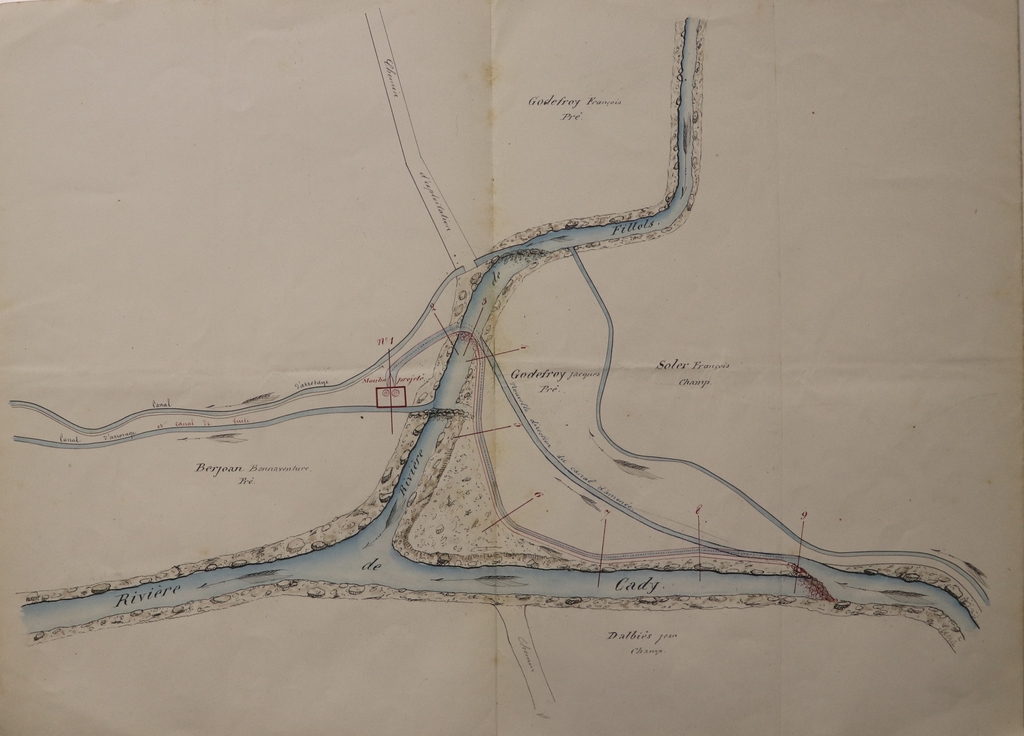

La demande visant à obtenir l’autorisation de construire un moulin à farine à deux meules et alimenté par la rivière du Cady, a été faite plus tardivement, soit le 27 mars 1857. En octobre 1857, le moulin n’est toujours pas construit, tel que l’indique le procès-verbal de visite des lieux par l’ingénieur des Ponts et Chaussées de Prades le 15 du mois. Les membres présents à cette visite sont M. Paris, représentant de M. Dalmé, propriétaire du moulin supérieur, M. Berjoan Bonaventure, propriétaire du terrain sur lequel le moulin doit être construit et M. Godefroy Jacques, propriétaire du pré sur lequel doit être construit le canal de dérivation. En effet, M. Amiel François demande à ce que le canal d’amenée de son futur moulin soit modifié. Il souhaite faire pénétrer directement le canal dans la parcelle de M. Godefroy Jacques, au lieu de suivre la berge extérieure du pré appartenant au même propriétaire (n°218) [A.D.66 : 7 Sp 28].

Afin de faire fonctionner le moulin, M. Amiel voudrait également se servir de l’eau du canal d’arrosage qui traverse le pré appartenant au sieur Berjoan. Ce canal situé sur la rive droite de la rivière du Cady, a sa prise d’eau à 100 mètres environ en amont de l’embouchure de la rivière de Fillols et à 100 mètres en aval de la prise d’eau du petit canal qui sert à l’arrosage des parcelles n°218 appartenant à Godefroy, n°987 au sieur Dalbiez Jean et n°859 au sieur Vergès François. Cette prise d’eau est fermée de pierres roulantes placées en travers de la rivière et arrangées grossièrement à la main, qui servent de barrage de retenue.

Le procès-verbal de visite des lieux indique que le canal d’arrosage traversant le pré du sieur Berjoan, présente « une section assez grande pour pouvoir alimenter un moulin ; il suit à partir de la prise d’eau, la berge extérieure de la parcelle n°218 du sieur Godefroy jusqu’à la rencontre de la rivière de Fillols qui est traversée. De là, il pénètre dans le pré du sieur Berjoan en suivant la limite supérieure de cette propriété jusqu’à la limite de la propriété du sieur Dalbiez, n°987 du plan ». Cette description permet de connaître le parcellaire environnant du moulin projeté, ainsi que la mise en œuvre technique du canal d’amenée.

Au cours de l’année 1857, la dame Elisabeth Paris, épouse de Joseph Dalmé, instituteur à la commune de Corneilla, s’oppose à la construction du moulin Amiel. En effet, les époux possèdent déjà un moulin à farine, qui « existe depuis un temps immémorial » [A.D.66 : 13 Sp 6]. Leur contestation est liée au fait qu’il existe déjà plusieurs moulins à farine dans la vallée, dont trois sur la commune de Vernet-les-Bains, un à Fillols, deux à Villefranche, un à Corneilla-de-Conflent et deux à Fuilla. Malgré cette opposition, l’autorisation d’édifier le moulin est accordée le 28 juillet 1857. Celui de M. Dalmé présente en effet plusieurs inconvénients, notamment le manque de commodité lié à son éloignement de la localité, avec un chemin d’accès très souvent impraticable en hiver à cause des glaces et des neiges [A.D.66 : 13 Sp 6].

Le 28 août 1858, la sous-préfecture de Prades demande au préfet de prendre un arrêté visant à ordonner la destruction de la prise d’eau et du canal de dérivation desservant le canal d’amenée du moulin, car ce dernier aurait été construit sur la berge droite du canal d’arrosage traversant le pré du sieur Berjoan, avant que l’autorisation n’ait été accordée. Le moulin se retrouve donc mis en chômage pendant quelques temps, le temps de trouver des solutions convenables pour tous.

Finalement, après quelques négociations liées aux droits d’eau (utilisation du canal d’arrosage par les ayants droits), le moulin à farine est autorisé à fonctionner à nouveau. Le partage de l’usage de l’eau devra être fait entre l’irrigation et le moulin, à savoir entre les sieurs Vergès et Dalbiez et le sieur Amiel. Par ailleurs, l’édifice devra être mis en jeu par l’eau de la rivière du Cady et de la rivière de Fillols.

Avec l’aïguat de 1940, le moulin est emporté à plus de 90%. Les propriétaires de l’époque, descendants de la famille Amiel, ont été recueillis provisoirement au château Saint-Clément. Ils vivaient alors dans la ferme qui se trouvait sur la propriété. Leur fille, Joséphine Amiel, s’est mariée en ce lieu avec Aimé Comes. L’avant-dernier détenteur du moulin est le docteur Geoffroy, qui exerçait aux thermes de Vernet-les-Bains [Témoignage des propriétaires actuels].

Usinier à Ria-Sirach dans la seconde moitié du 19e siècle