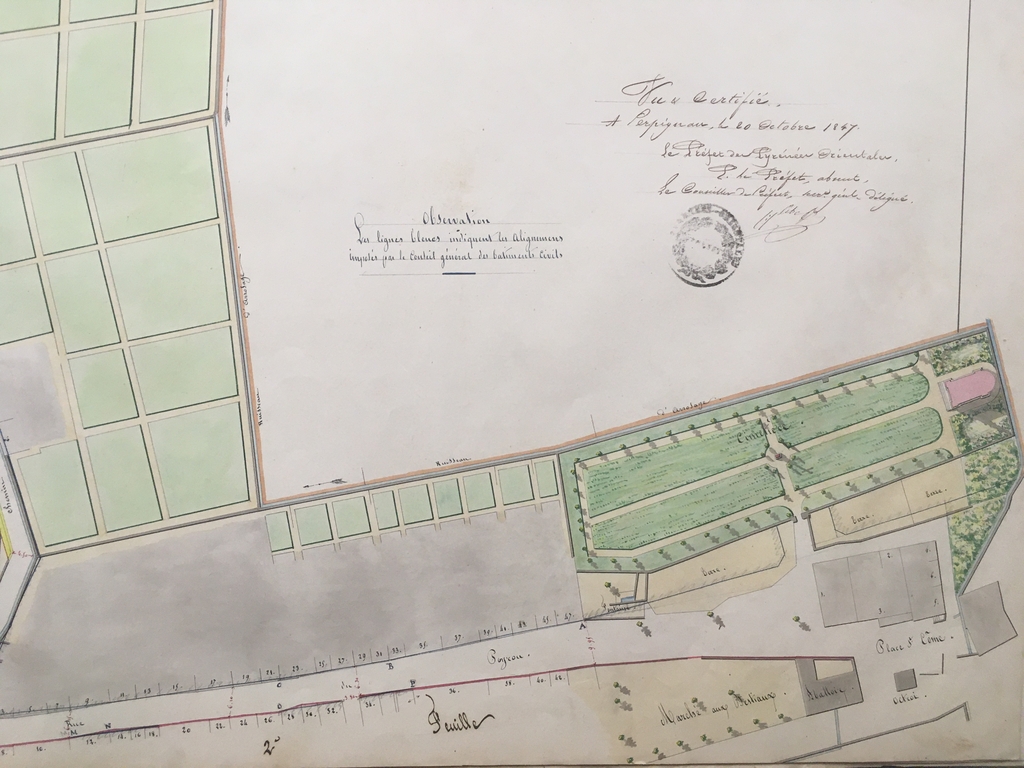

Le corps de bâtiment du premier abattoir de Prades en continuité d’un Marché aux Bestiaux, est projeté sur le plan d’alignement et de redressement des rues de la ville de Prades, élaboré le 20 Octobre 1847. Il se trouve alors au Sud du cimetière de la ville localisé dans le quartier dit du Peyró, inauguré en 1780 et situé à proximité de la chapelle Saint-Côme et Saint-Damien [LOEILLET, 2009]. En 1868, la municipalité a décidé de déplacer le cimetière à la Coste de Clara, afin d’aménager sur son emplacement un champ de foire pour le marché aux bestiaux [Culture & Patrimoine. La salle du foirail. Anciens abattoirs de Prades & Quartier du Foirail [en ligne]]. La décision d’établir le foirail est prise en 1876, sous la municipalité de JB. ROMIEU [LOEILLET, 2009], tandis que celle de construire un nouvel abattoir est actée en 1892 (mandat de Paul VILAR). Ce dernier est prévu d’être aménagé dans le prolongement du lavoir, dont un premier corps de bâtiment apparaît sur le plan de 1847.

Plusieurs règlements pour la gestion de l’abattoir ont été élaborés dans le courant du 19e siècle, tel que celui daté du 15 Avril 1874. Selon l’article 5, « l’abatage des bœufs, vaches, veaux, moutons, brebis, agneaux, chèvres, chevreaux et porcs, ne pourra avoir lieu qu’à l’abattoir communal. Les tueries particulières seront absolument interdites aux bouchers et aux charcutiers, soit en ville et dans les divers quartiers extérieurs ainsi que dans tout le territoire de la ville de Prades » [A.D.66 : 123 EDt 168]. Les horaires d’ouvertures pour le pesage et l’abatage sont également mentionnés dans l’article 6, qui indique que l’abattoir sera ouvert « depuis 5 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir, pendant les mois de janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre ». D’avril à septembre, l’ouverture de l’abattoir doit s’effectuer « depuis 3heures ½ du matin jusqu’à 7 heures du soir ». De plus, « l’abattage de tous les animaux autres que les porcs et les agneaux, aura lieu depuis le 1er octobre jusqu’au 31 mars, de 8 heures ½ du matin à 3 heures de l’après-midi, et, depuis le 1er avril jusqu’au 30 septembre, de 8 heures ½ du matin à 4 heures de l’après-midi ». Celui des porcs et des agneaux « pourra commencer à l’heure de l’ouverture de l’abattoir et devra cesser une heure avant sa fermeture » [A.D.66 : 123 EDt 168].

Malgré la volonté de centraliser l’abattage des animaux dans un lieu unique, le médecin des épidémies de Prades dénonce la malpropreté de l’abattoir alors existant. Il présente un ensemble de conditions hygiéniques détestables à cause de l’exiguïté, du mauvais entretien et de l’aménagement défectueux de l’établissement. Les bouchers laissent séjourner des résidus solides et liquides de l’abattage de ces animaux, d’où s’exhalent des odeurs infectes. La construction d’un abattoir public paraît donc nécessaire, afin de sauvegarder la salubrité publique. Certaines conditions doivent alors être respectées ; l’intérieur devra être parfaitement aéré et constamment pourvu d’eau. L’écoulement, des eaux sales et des matières, s’effectuera d’une manière complète et les conduits destinés à les emmener seront souvent visités. De plus, la mise en activité de l’abattoir de Prades entraînera de plein droit la suppression des tueries particulières. Néanmoins, les habitants qui élèvent ou qui achètent des porcs pour leur consommation pourront les faire abattre chez eux mais dans un lieu clos et séparé de la voie publique [LOEILLET, 2009].

C’est finalement le successeur de Paul VILAR, Denis SALETA, qui inaugurera, en 1894, le nouvel abattoir. En 1903, le règlement appliqué pour l’abattoir de Prades reprend les dispositions de celui mis en œuvre pour celui de Perpignan. L’article premier fait état du personnel de l’abattoir, dont trois médecins-vétérinaires inspecteurs, un concierge surveillant également chargé de marquer les viandes et un employé d’octroi. Les médecins-vétérinaires inspecteurs sont tenus de réaliser « les examens des animaux sur pied et des viandes » [A.D.66 : 123 EDt 168]. Ces règles ont été reprises le 28 Décembre 1926, avec des mesures d’assouplissements concernant l’abattage des animaux. En effet, les viandes provenant d’animaux sacrifiés à l’extérieur du territoire communal de Prades, peuvent être introduites dans le bâtiment des abattoirs « que si elles sont accompagnées d’un certificat d’origine et de salubrité délivré par un vétérinaire qui aura assisté à l’abatage de l’animal ». De plus, elles devront « être marquées d’une estampille dont le timbre sera reproduit sur le certificat ». Cependant, cette mesure a été interdite à la suite de la promulgation de la loi du 14 Mai 1946, interdisant l’abatage des animaux en dehors d’un centre d’abatages autorisés.

Les inondations d’octobre 1940 n’ont pas épargné l’abattoir, qui a subi de nombreux dommages. Le maire M. PYGUILLEM, décide donc l’année suivante d’effectuer d’importants travaux de réparations. Ceux-ci sont dits « urgents », en raison de l’intérêt régional de l’établissement utilisé en tant que centre d’abatage pour les besoins de la population de trois cantons, mentionné dans un arrêté en date du 10 Mai 1941. Les travaux ont principalement concerné la réfection du mur de clôture emporté par les inondations, la reprise de la maçonnerie avec mortier de ciment, la réparation de la toiture, et des peintures intérieures/extérieures, ainsi que des portes et fenêtres. Ils ont été conduits par l’Ingénieur de la ville du nom de DUFFAUT, en collaboration avec l’architecte Parfait PEREZ et les entrepreneurs locaux Pierre MARTY (serrurier), André BERTHE (menuisier) et Édouard MATTES (peintre) [A.D.66 : 123 EDt 168]. Le devis réalisé en 1941 par l’Ingénieur, mentionne un coût des travaux porté à 29. 740 francs. Ceux-ci ont également fait l’objet d’une subvention de 5901 francs, attribuée à la municipalité de Prades au titre du Ministère de la Reconstruction, le 25 janvier 1946. Enfin, des travaux de modernisation de l’abattoir ont été réalisés en Avril 1948 [A.D.66 : 123 EDt 168].

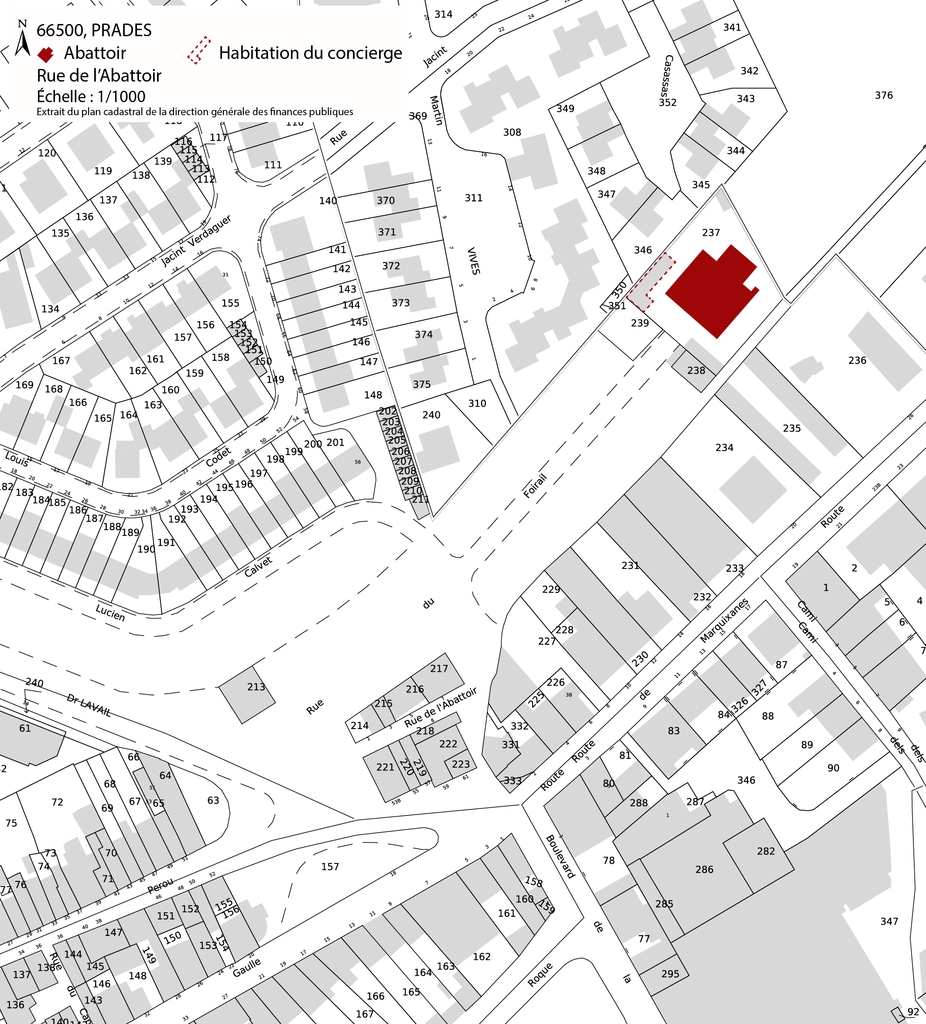

L’abattoir et le foirail étaient des lieux de vie et de convivialité. Les corporations qui s’y côtoyaient, (bouchers, tripiers, charcutiers, maquignons du Conflent et de Cerdagne) étaient peuplées de fortes personnalités, de gens de labeur qui se levaient tôt et ne comptaient pas leurs heures, unis par une réelle solidarité. Les gardiens de l’abattoir, chargés sous le contrôle du vétérinaire inspecteur, de veiller à la bonne marche de l’établissement, et d’estampiller la viande, avaient un rôle très important et étaient choisis par la municipalité souvent au sein de la population modeste de la rue du Pérou. Ils étaient logés avec leur famille dans la maison attenante au bâtiment, actuellement occupée par le gardien de la Salle du Foirail. Les familles qui se sont succédées sont les TRINI, SALÈTES, CASSET, ROCA, PUJOL, SOBRA et MACARY. L’abattoir fermera ses portes le 31 Décembre 1992 [LOEILLET, 2009]. Il est transformé par la suite en salle municipale pour la ville de Prades (Salle du Foirail), inaugurée en 2009 par M. Jean Castex. Les travaux réalisés en 2008, ont permis de construire le dôme en façade principale et de revoir l’ensemble de l’acoustique intérieur. L’avant-scène date également des années 2000.