Le territoire de Prades possède un riche patrimoine hydraulique, dont de nombreux canaux construits dès le Moyen Âge. Ceux identifiés dans le cadre de cette étude sont dits structurants pour l’irrigation des terres agricoles et le fonctionnement des industries locales, telles que les moulins, tanneries et usines.

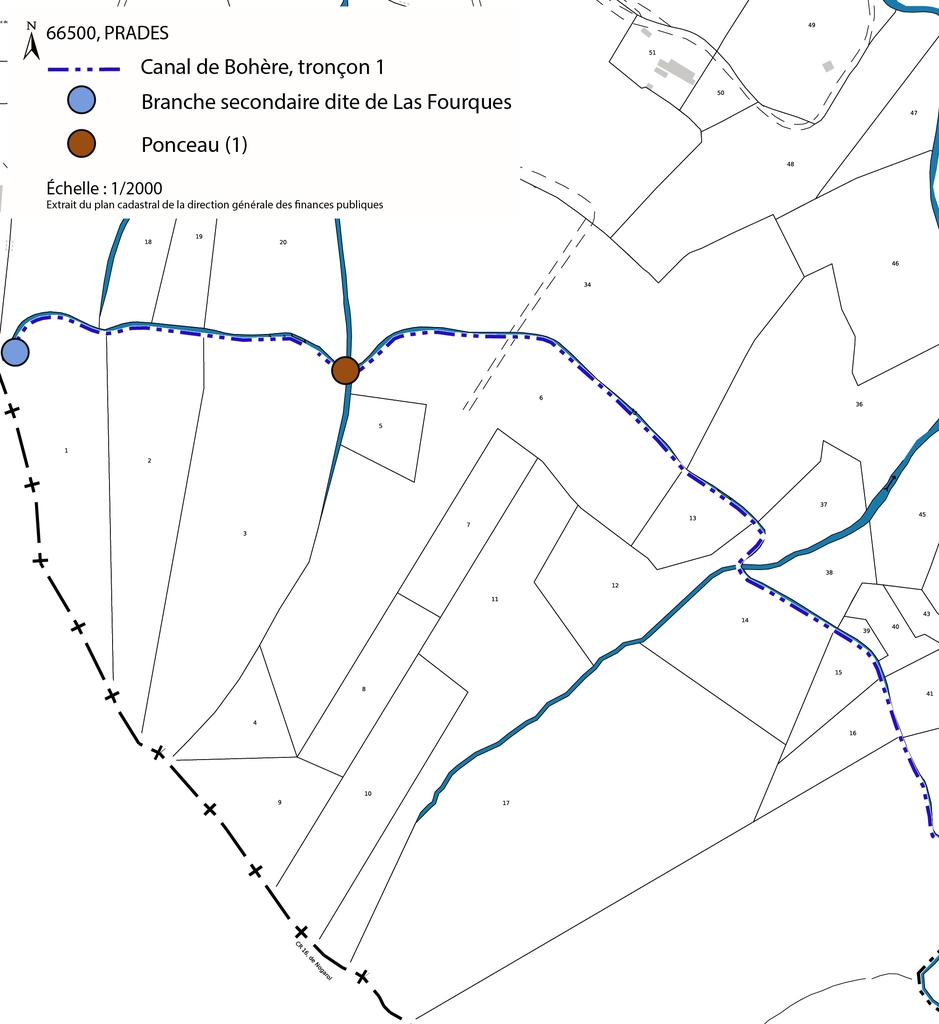

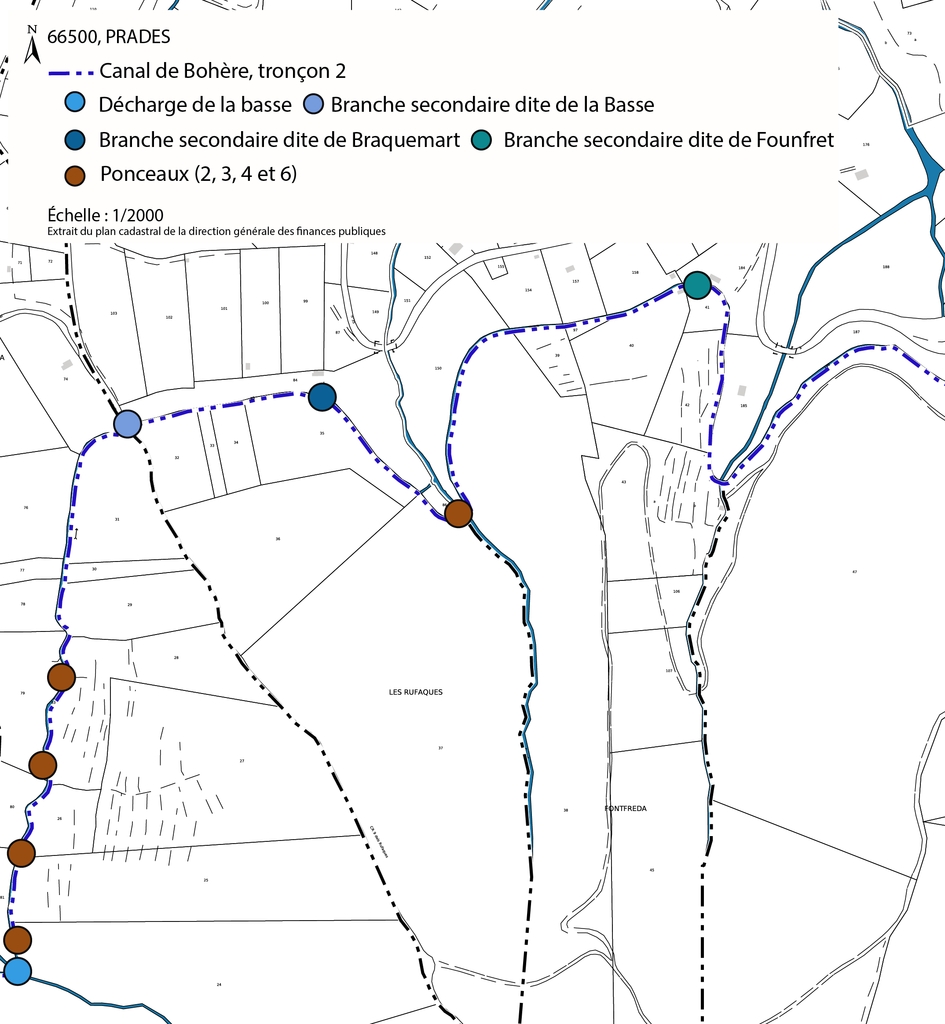

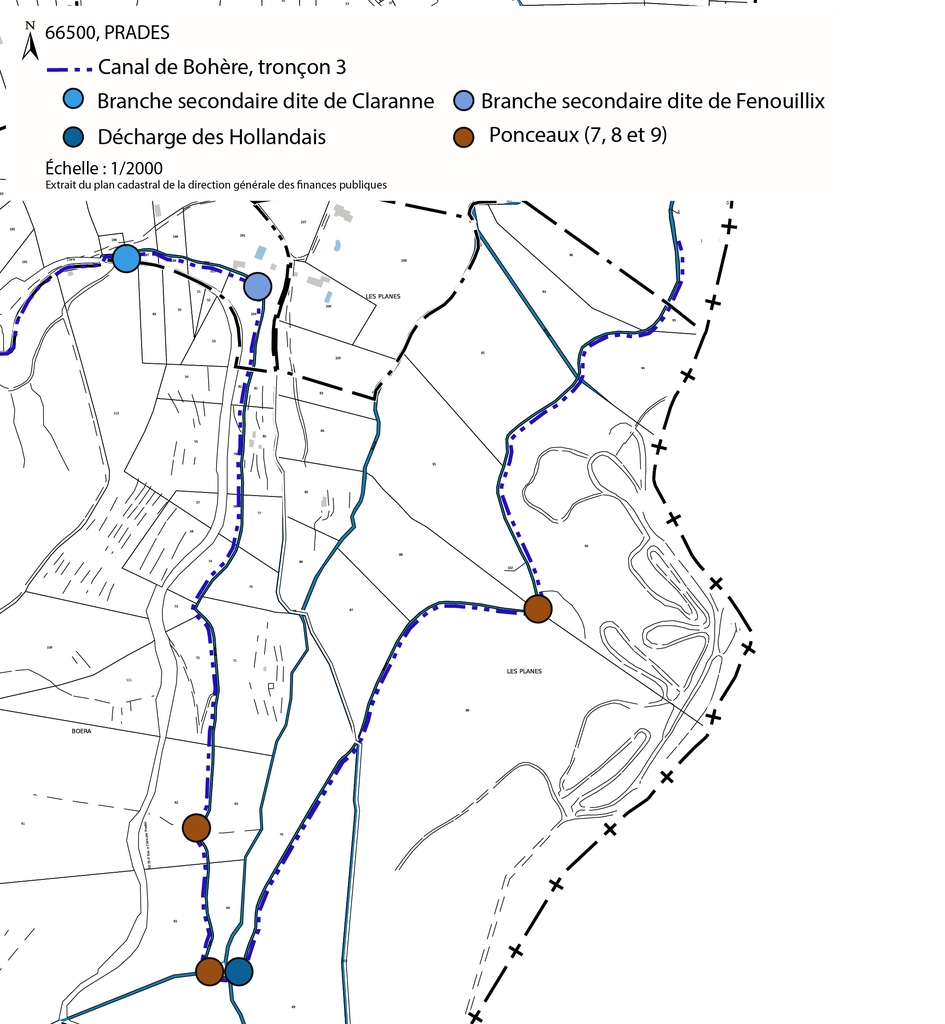

Canal de Bohère : Construit de 1864 à 1881 sur la rive droite de la Têt :

Le 19e siècle est marqué par une diversification des cultures agricoles et l’élargissement du périmètre irrigable sur la commune de Prades ainsi que des territoires alentours, afin de faire face à la concurrence de la plaine du Roussillon. Les syndics des canaux de Prades, Ria et Codalet ont dans ce sens adressé une lettre au Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 juillet 1837 ; « Chaque année, Monsieur le Préfet, chaque jour nous démontre combien il est nécessaire pour nous de profiter des avantages que nous pouvons retirer de la portée actuelle de notre canal, en aval de tous nos ponts, aqueducs et de chercher à donner ainsi un produit des terres qui devraient finir par devenir absolument improductives. Les immenses plantations de vignes qui ont eu lieu depuis un certain nombre d'années dans le premier arrondissement nous réduisent à la nécessité de diminuer nos vignobles, car nos vins ne peuvent soutenir la concurrence de ceux du premier arrondissement dont on nous inonde chaque année, le produit de nos vignes ne peut plus couvrir les frais de culture » [RIAUX, 2007]. Par ailleurs, l’extension des terres arrosables devait permettre aux habitants plus modestes d’accéder à la ressource en eau, jusqu’ici principalement exploitée par les propriétaires aisés. Les communautés d’habitants de l’arrondissement de Prades demandent alors qu’un nouveau canal soit construit, à partir de la dérivation de la Têt. Ce futur canal, dit de Bohère, pourra ainsi transiter par les communes de Ria, Sirach, Codalet, Taurinya, Prades, Clara-Villerach et Los-Masos [RIAUX, 2007]. Cependant, le projet fait l’objet de nombreuses contestations émanant des communautés villageoises de la plaine du Roussillon. En effet, un nouveau prélèvement en amont des prises d’eau existantes, pourrait conduire à une importante pénurie d’eau. Les travaux du canal n’ont ainsi pu démarrer avant la seconde moitié du 19e siècle.

Construit de 1864 à 1881 sur la rive droite de la Têt [MERCADER, 1933, 125 pages], le canal de Bohère est un cours d’eau long de 42 km, qui permet l’irrigation des terres comprises entre sa prise d’eau sur la localité de Serdinya (Haut-Conflent) et Los-Masos. Le territoire de Ria-Sirach bénéficie de l’accès à l’eau du canal, depuis les années 1870. Cet ouvrage fut mainte fois fragilisé par la présence d’un sous-sol argileux, principalement dans la vallée de la Lliterà. D’importants travaux ont donc été réalisés entre 1932 et 1933, par les architectes Félix Mercader et Bernard Banyuls [MERCADER, 1933, p.79]. Malgré les mesures de consolidation prises lors de ces travaux, le canal est à nouveau endommagé au cours du siècle, principalement en raison de l’Aïgat d’Octobre 1940. L’entreprise Fondeville est chargée de réaliser les réparations, parallèlement à la modification du tracé initial.

Le premier syndicat du canal de Bohère s’est constitué à la suite de la publication d’un décret impérial du 14 mars 1863, accordant aux habitants des communes de Ria, Codalet, Prades, Clara et Los-Masos à se réunir en association Syndicale, appelée « Société du Canal de Bohère » [MERCADER, 1933, p.24]. L’article 16 du décret, indique que « L’association syndicale est autorisée à dériver de la rivière de la Têt un volume d’eau fixé à 700 litres par seconde » [A.D. 66 : 14 Sp 164]. Chargée de l’entretien et de l’exploitation du canal, cette structure toujours existante, est portée par un Syndicat Intercommunal à vocation unique, dont le maire de Los Masos, Monsieur Guy Cassoly, en est l’actuel président. Les communes évoquées ci-dessus sont toujours comprises dans le périmètre. Par ailleurs, l’association « Sauvegarde du canal de Bohère » créée en 2016, est chargée de protéger et de valoriser le patrimoine « historique, culturel, architectural, agricole, touristique, environnemental » du cours d’eau [Journal officiel].

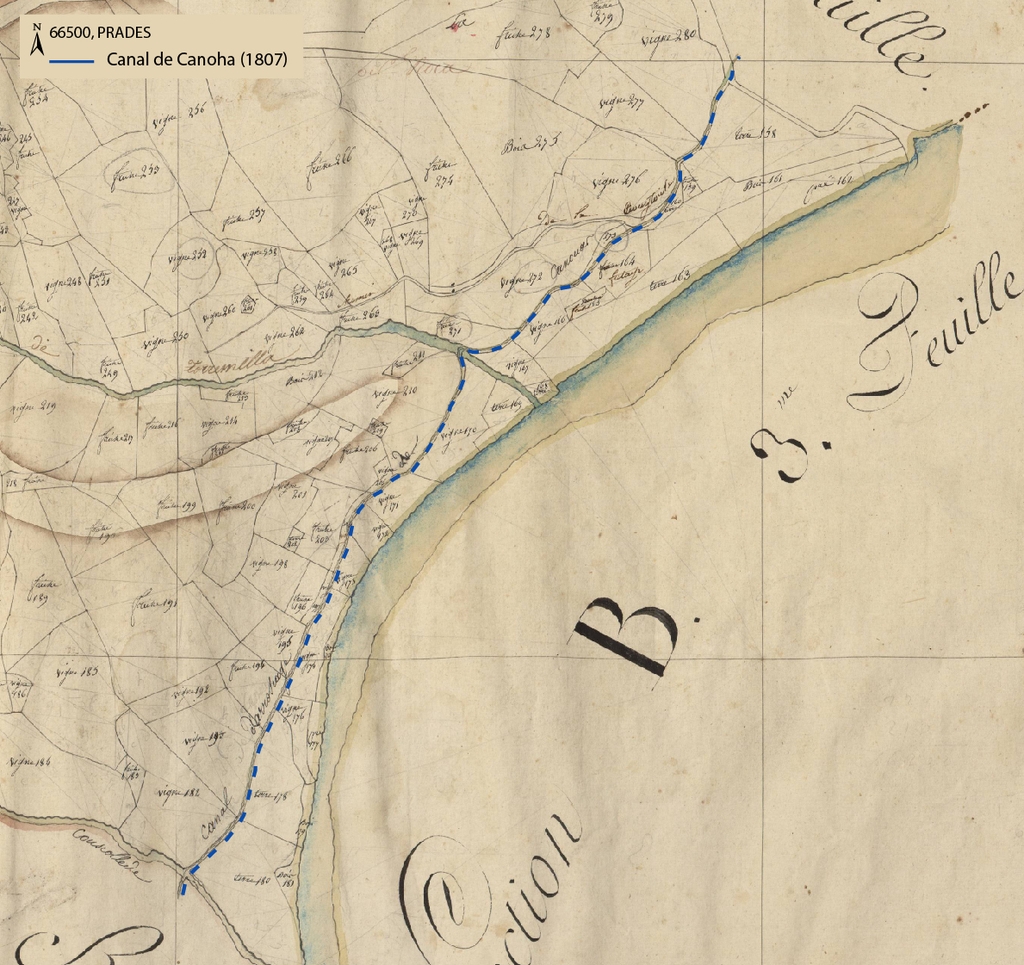

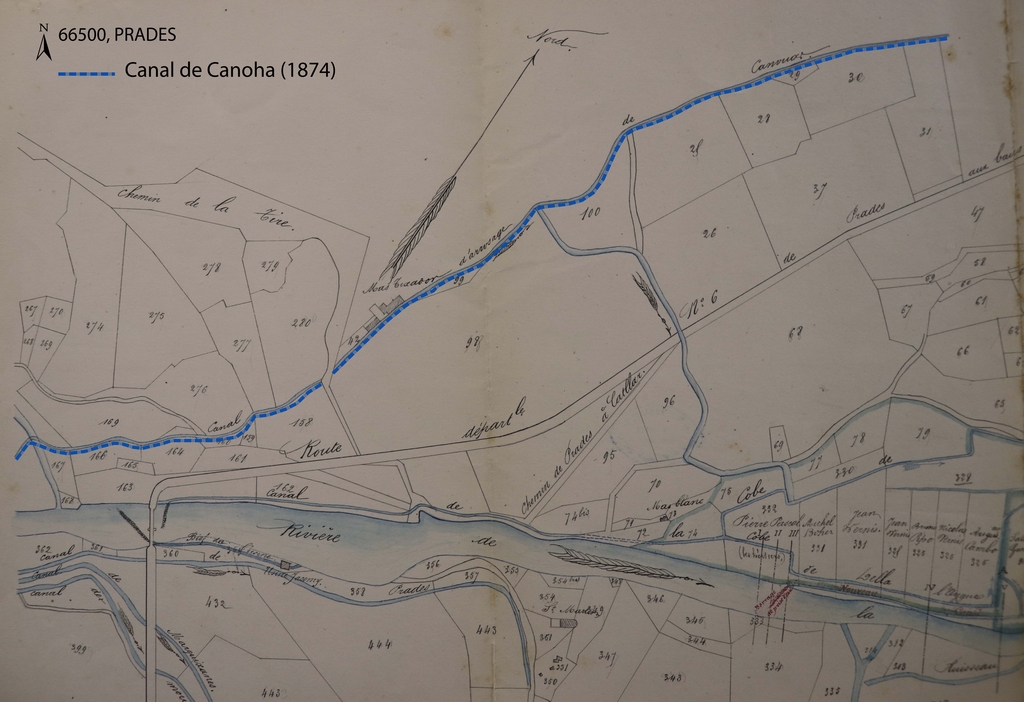

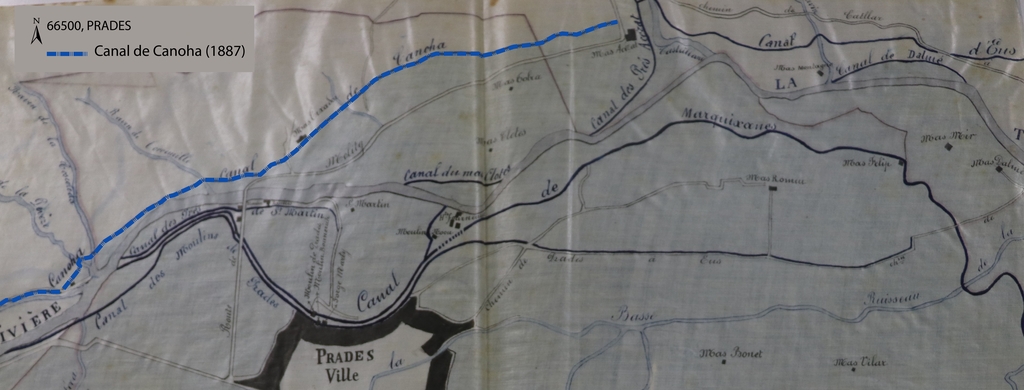

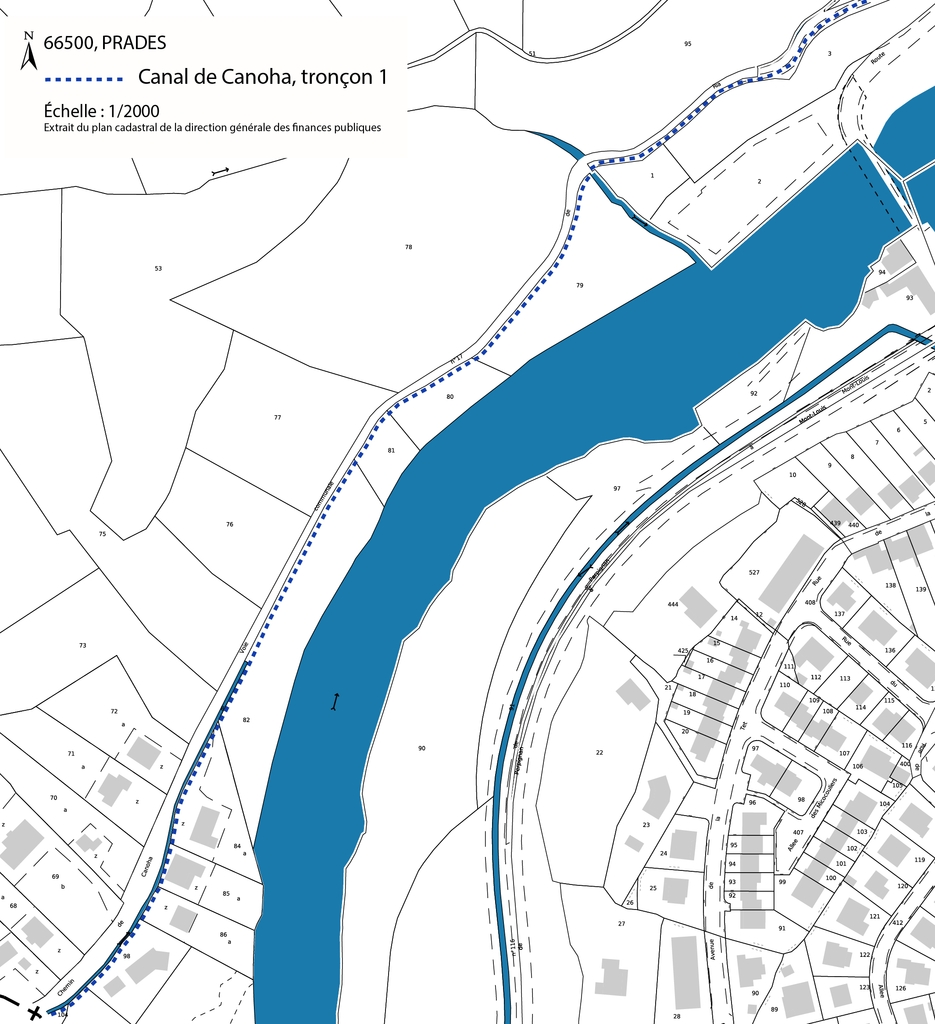

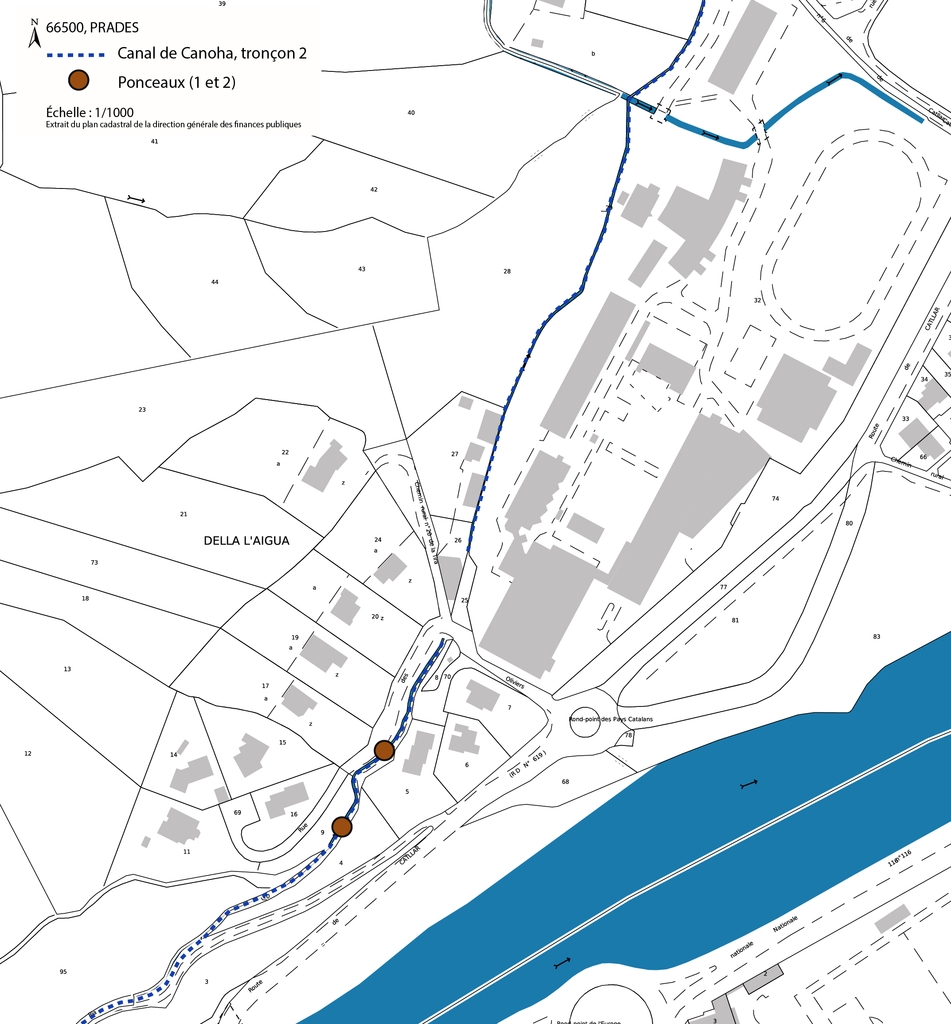

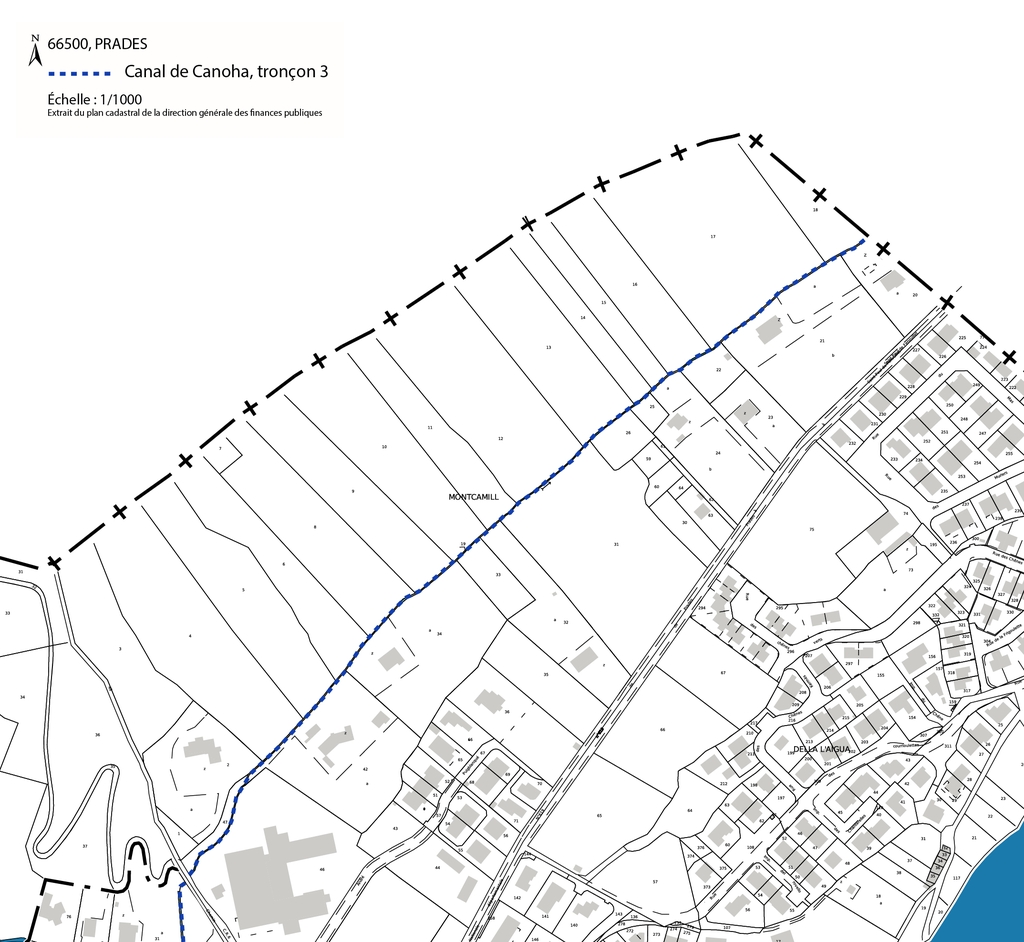

Canal de Canoha :

Ce cours d’eau qui part du Caillau en amont de Ria, est au moins existant depuis le 14e siècle. En effet, le canal fut concédé par bail emphytéotique en Février 1336 par l’abbé Grimald de Banyuls de Saint-Michel-de-Cuxa, aux habitants de Catllar et de Prades [BLAIZE, D’ARTHUYS, PONSAILLÉ, TOSTI. Revue d’Ille et d’Ailleurs. Numéro 26. 1992, p.50]. En raison de la la déviation de la Têt survenue en 1780, il n’arrose plus que certaines terres de Ria, Prades et de la commune de Catllar [VIALLET, 2007, p.115]. En 1858, la prise d’eau est modifiée et déplacée à son emplacement actuel (Nord-Est du centre ancien de Ria).

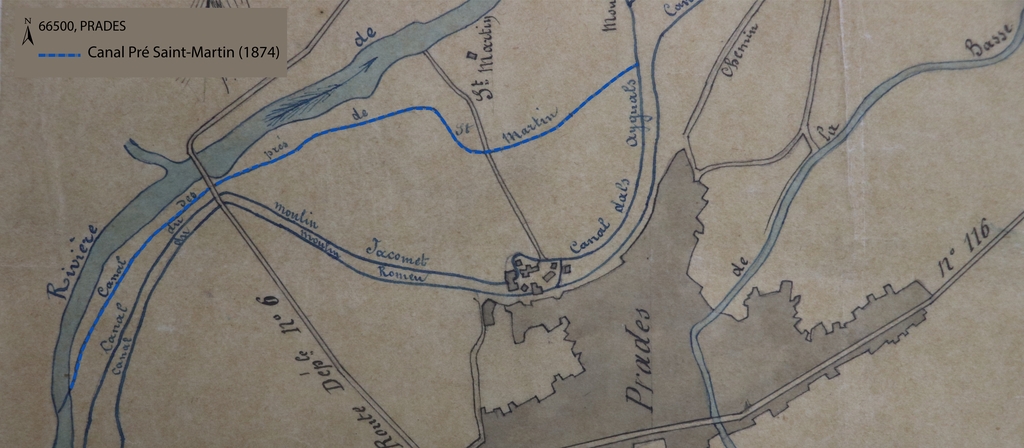

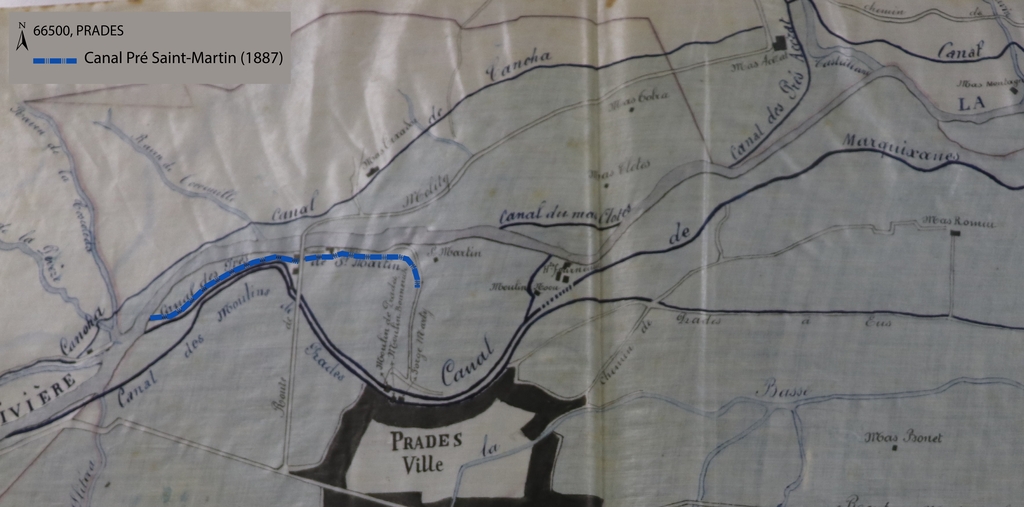

Canal des Prés (actuel canal Pré Saint-Martin) :

La gestion et l’entretien de ce cours d’eau est assuré dans la première moitié du 19e siècle par le syndic de l’association des tenanciers arrosants du canal de Prades dit ruisseau des Prés. Il permet l’arrosage des prairies dites de Saint Martin, situées à l’emplacement de l’ancien lit du fleuve la Têt. D’importantes crues dans le courant du mois de Mai 1853 ont fortement endommagé le canal, qui a donc bénéficié de travaux de réparations [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Dans la première moitié du 20e siècle, l’entretien du canal des Prés est à la charge de la « Société des Usines de Prades et de Mailloles ». En effet, la Société utilise une partie des eaux de ce canal pour les besoins de son exploitation industrielle implantée à Prades [A.D. 66 : 1933W181].

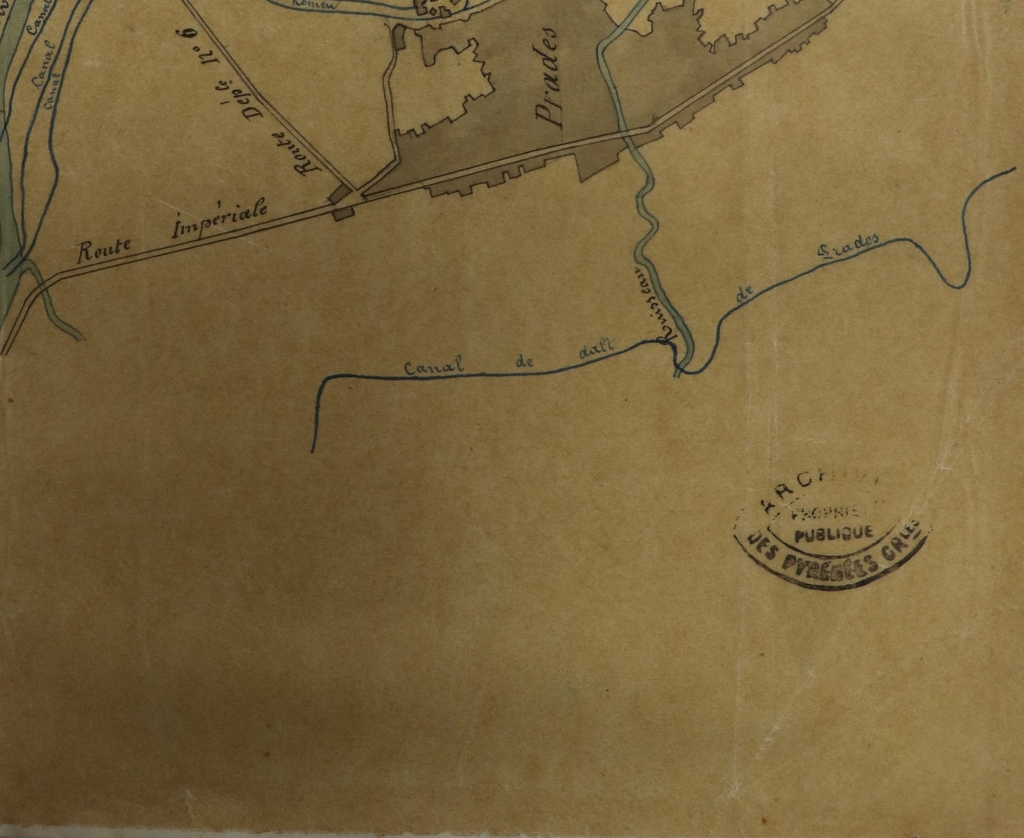

Canal dit Rec de Dalt :

Plusieurs mentions : « rec de Dalt », « rec Major », « canal de Prades »

La Têt est franchie par le canal dit Rec de Dalt (d’en Haut), connu comme étant l’un des plus anciens canaux d’irrigations du Conflent. Selon l’historien Jaubert de Passa, la première mention du Rec de Dalt est faite en 1285, au moment où les « religieux de Saint-Michel-de-Cuxa (…) et de Notre-Dame de Lagrasse », décident d’établir un canal sur le territoire de Prades [JAUBERT DE PASSA, 1821, pp.111 et 112]. Afin de l’alimenter en eau, une concession visant à prendre les eaux de la fontaine d’En-Gorner (territoire de Ria) est prévue par l’abbé de Saint-Michel de Cuxa. C’est finalement le roi Jacques II, qui après avoir prouvé que ces eaux étaient dépendantes du district royal de Villefranche et acheté le titre de propriété, se chargea d’instaurer une nouvelle concession en date du 13 juillet 1305, établissant le syndicat du nom de Dalt [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Outre la fontaine d’En Gorner, il est également prévu d’utiliser les eaux de la Têt [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.114]. Un document daté du 27 Mars 1879, indique la prise d’eau du canal de Dalt, située au niveau de la rivière de la Têt entre Villefranche-de-Conflent et Ria [A.D. 66 : 1933W180].

Des dispositions bien précises liées à l’usage et la gestion de l’eau du canal sont définies dans la concession. En effet, les habitants de Prades et de Codalet ont l’obligation « de se rendre aux ateliers » de construction du canal, sous peine d’une amende ou d’une journée de travail [PATAU, BERNADAS, MONESTIER, 1990, p.16]. De plus, le canal est commun aux habitants de Prades et de Codalet, qui bénéficient d’une autorisation pour « agrandir, refaire et défaire la digue et le canal, toutes les fois qu’ils le jugeront convenable, pour recevoir un volume indéterminé d’eau ».

Selon Jaubert de Passa, le canal d’une largeur estimée à environ 3 pieds, permet d’arroser au 19e siècle 1096 journaux de terre, soit 36189 ares sur les territoires de Ria, Codalet et Prades. À la fin du siècle, le canal irriguait près de 400 hectares [BLAIZE, D’ARTHUYS, PONSAILLÉ, TOSTI. Revue d’Ille et d’Ailleurs. Numéro 26. 1992, p.50].

La concession du canal de Dalt permettait le fonctionnement de moulins à farine, exclusivement réservés aux seigneurs [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.117]. Elle fut également utilisée pour l’entretien de quelques usines, dont une manufacture de draps à Prades [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.115]. Cette dernière a été établie en 1808 par M. Villar, dans un local qu’il possédait [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Vers 1812, des travaux de modernisation et d’agrandissement ont pu être faits, dont l’achat de deux maisons attenantes. L’année suivante, M. Vilar obtient une autorisation par arrêté afin d’établir une prise d’eau pour l’alimentation de son usine. En effet, l’eau du canal de Dalt permettait d’actionner la mécanique de la manufacture, notamment pour carder (opération de démêlage et de lissage) et draper la laine. De plus, l’usine comportait un foulon pour le finissage des draps, dont l’utilisation est très certainement similaire à celui d’un moulin à foulon.

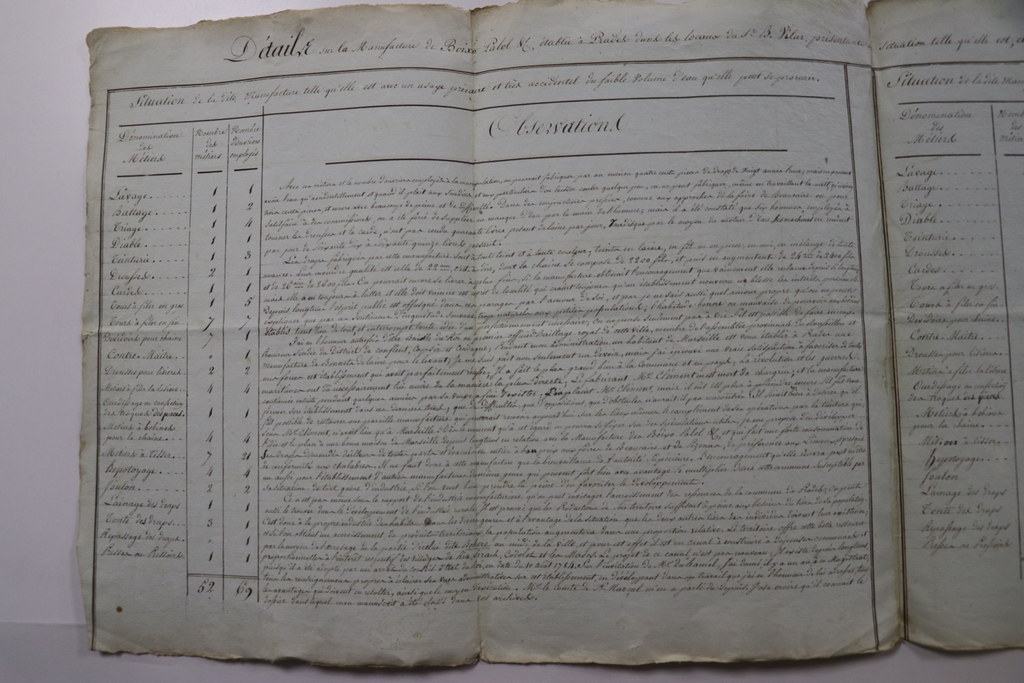

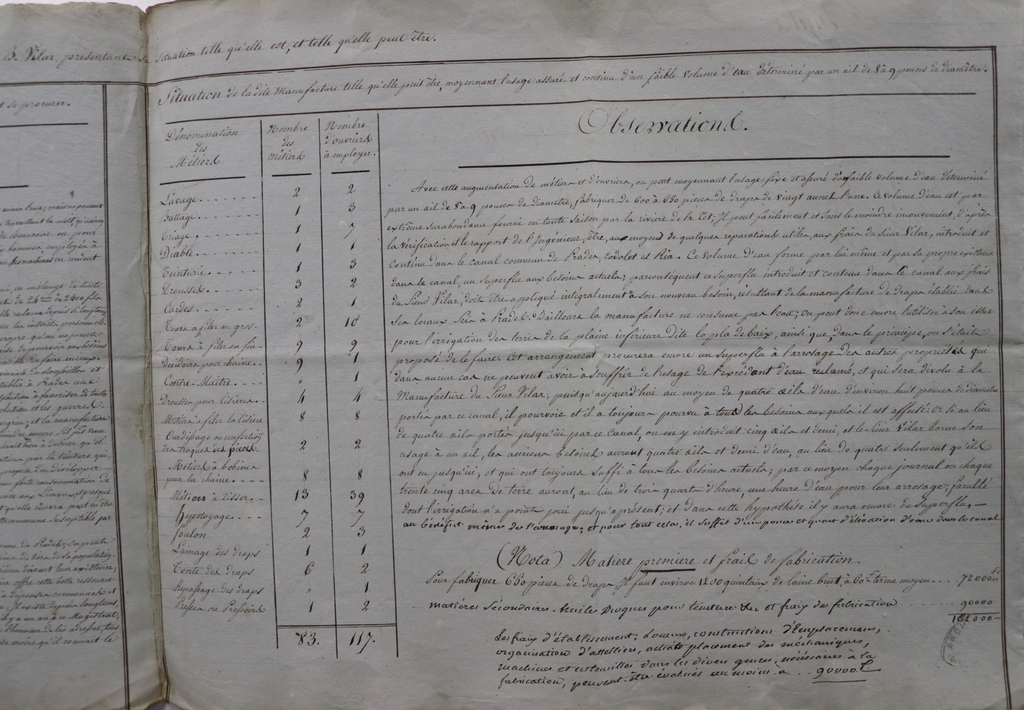

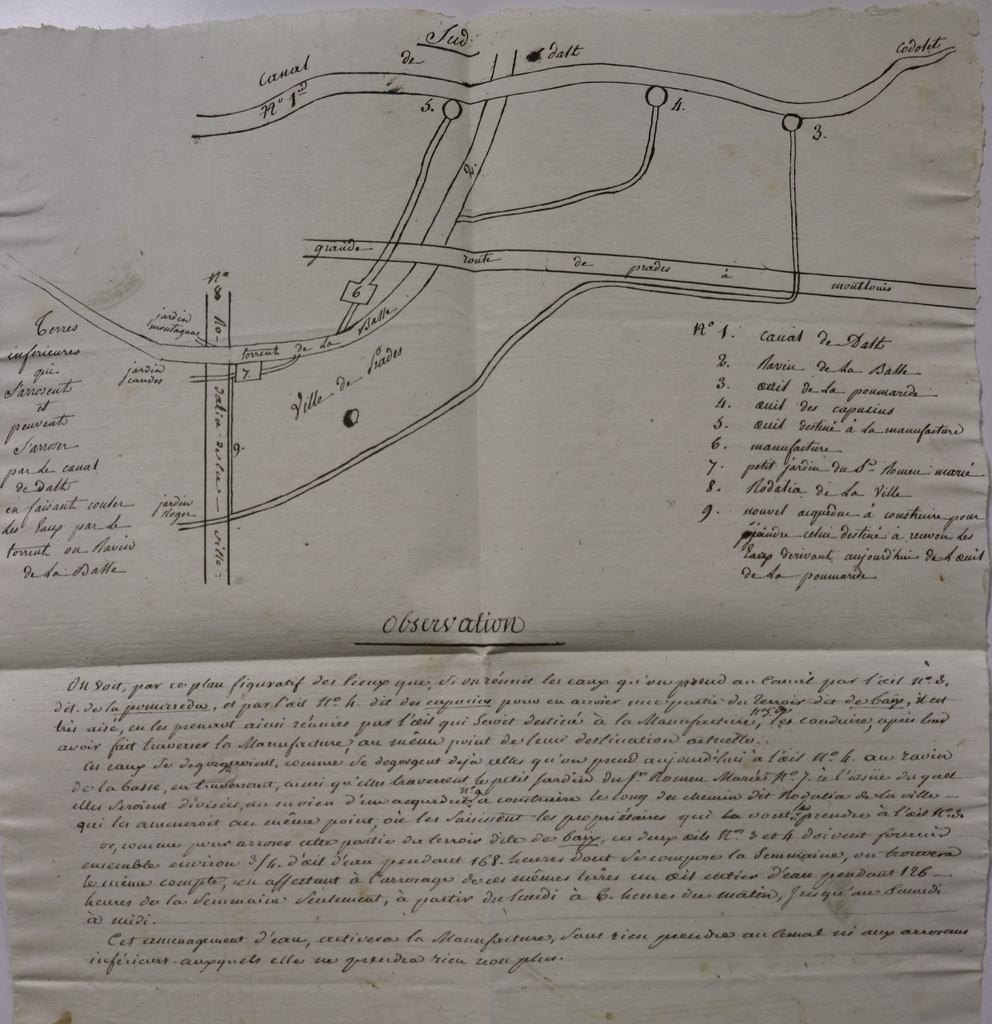

De nombreuses contestations ont été émises par les tenanciers du canal de Dalt, demandant l’annulation du précèdent arrêté. L’usage de l’eau pour l’industrie pourrait avoir de graves conséquences sur l’irrigation des terres. L’ordonnance du roi Louis XVIII en date de 1814, annule ainsi l’arrêté dans son article 1 et indique dans l’article 4 que le syndicat examinera la demande de M. Villar, qui devra seulement « utiliser le superflu (…), pour le service de la manufacture de drap qu’il a établi à Prades » [A.D. 66 : 14 Sp 134]. En réponse, M. Vilar mentionne le fait que sa manufacture est la plus importante du département des Pyrénées-Orientales et que « la guerre d’indépendance d’Espagne (1808-1814) a eu beaucoup d’impact sur les industries du midi de la France » [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Pour répondre à la problématique du manque d’eau des terres arrosables, l’industriel adresse au préfet du département deux documents (sans date), qui comparent la « situation de la dite manufacture telle qu’elle est avec un usage précaire et très accidentel du faible volume d’eau qu’elle peut se procurer (et) telle qu’elle peut être, moyennant l’usage assuré et continu d’un faible volume d’eau déterminé par un ouil de 8 à 8 pouces de diamètre » [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Ce dernier est accompagné d’un plan, qui aide à la compréhension de ses propos. Il permet de comprendre le système d’alimentation en eau, composé de plusieurs prises d’eau (dites ouil), dont l’une utilisée pour alimenter la manufacture. Le canal de fuite rejoint par la suite le torrent ou ravin dit de la Basse, relié au canal de Dalt. Grâce à ce système, les terres arrosables ne sont pas affectées par le manque d’eau. De plus, le nombre d’ouvriers (69) et de métiers (52) prévus initialement, serait porté à 83 et 117. Toutefois, la proposition de M. Vilar fut rejetée par les syndics du canal de Dalt lors d’une assemblée tenue en 1816. En effet, « la prise d’eau causerait (…) malgré toutes les précautions possibles, un grand préjudice à l’irrigation des terres inférieures, et par conséquent à l’agriculture ». Finalement, la demande faite par M. Vilar a été accordée le 11 Juin 1816, par courrier officiel du préfet du département des Pyrénées-Orientales. Il s’agit en effet de la seule manufacture de draps du département, qu’il convient de préserver pour assurer l’économie locale [A.D. 66 : 14 Sp 134].

La lecture des documents décrits ci-dessus, donne des indications précises sur les différentes opérations mécaniques exercées au sein de la manufacture, qui correspondent à des métiers ; lavage, battage, triage, diable (pour ouvrir et nettoyer la laine), teinturerie, drousser (démêler la laine à l’aide de grosses cardes nommées droussettes), tour à filer en gros, tour à filer en fin, dévidoir pour chaine, contre-maître, drousser pour lisière, Ourdissage (dévider les bobines de fils sur l'ensouple pour le tissage), métiers à bobiner pour la chaine, métiers à tisser, foulon, lainage et tonte des draps, repassage des draps et enfin le repassage des draps [A.D. 66 : 14 Sp 134].

Plusieurs règlements rattachés à la concession de 1305 ont été instaurés, dont celui du 8 Mars 1815, approuvé par Monsieur le préfet du département le 26 janvier 1816. Le document régit l’association du canal de Dalt, en vertu d’une ordonnance royale du 7 décembre 1814 [A.D. 66 : 1933W181]. Il permet d’indiquer le temps accordé pour les arrosants, ou encore le nombre de tenanciers arrosants. Ces derniers s’organisent en assemblée, chargée d’élire les syndics titulaires et suppléants. Le canal est administré par le syndic, qui a notamment pour fonction de fixer les taxes pour l’entretien du cours d’eau. Lors d’une réunion des syndics du canal tenue le 18 janvier 1818, il a été question de nommer et de révoquer un bannier ou garde conservateur, chargé de veiller à l’aménagement des eaux et de dresser les procès-verbaux contre les contrevenants aux règlements. De plus, une délibération du conseil municipal de Prades en date du 26 août 1824, indique que « les frais des travaux de quelque nature qu’ils puissent être seront à la charge des propriétaires qui en ont demandé l’exécution ou de ceux qui désireraient y contribuer volontairement ».

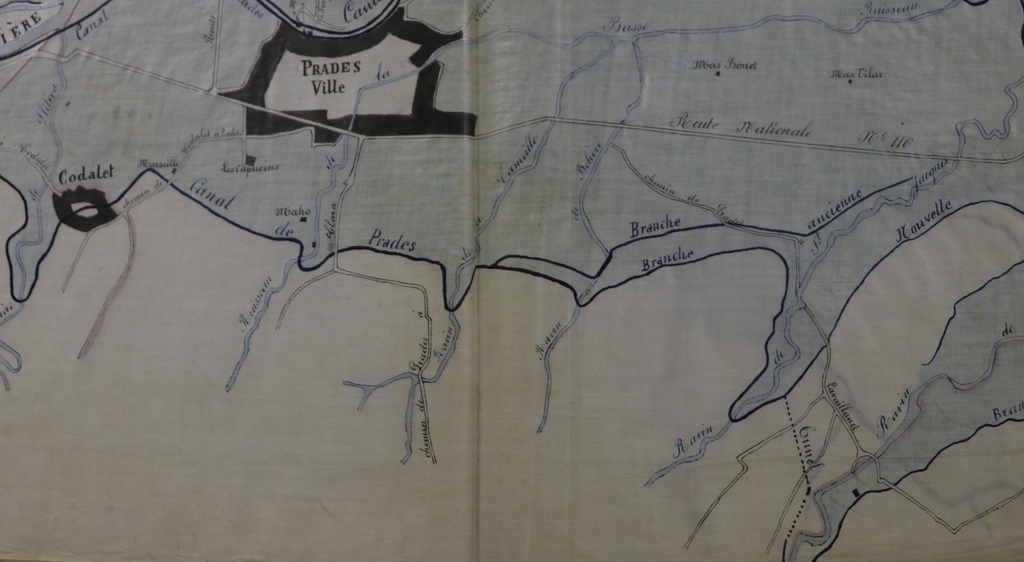

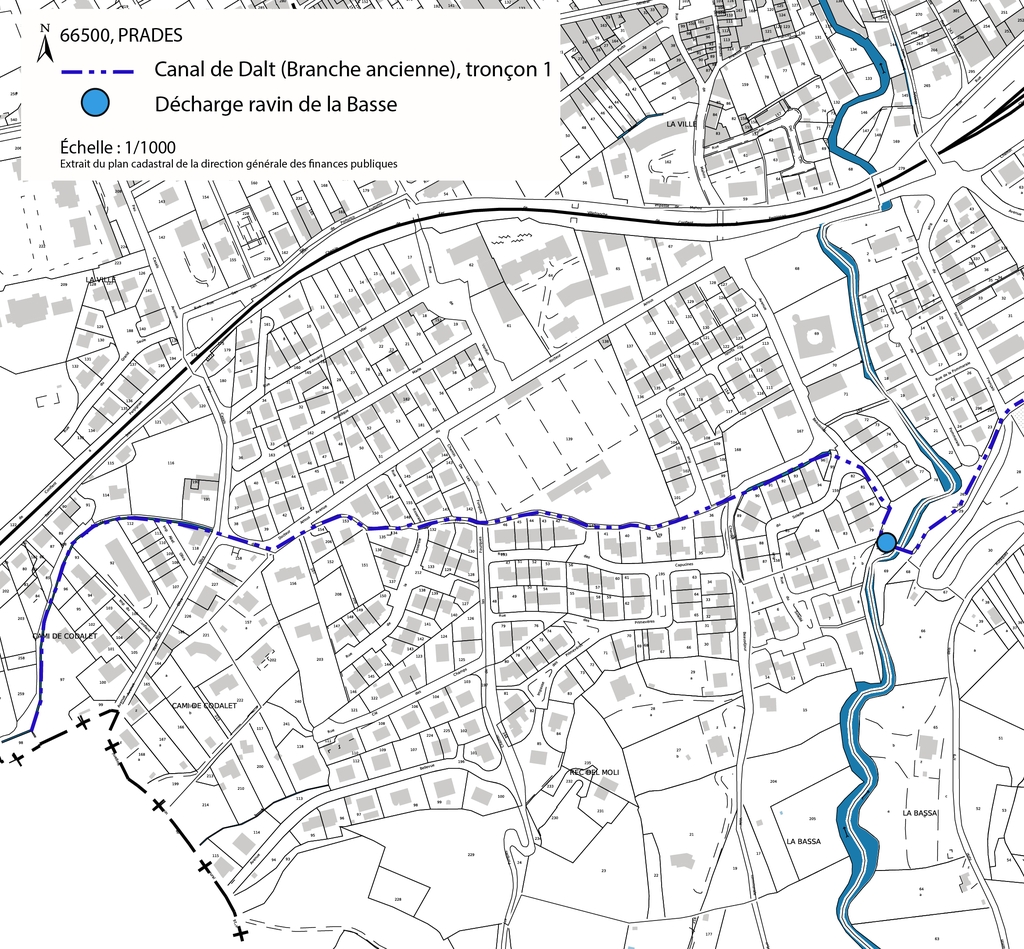

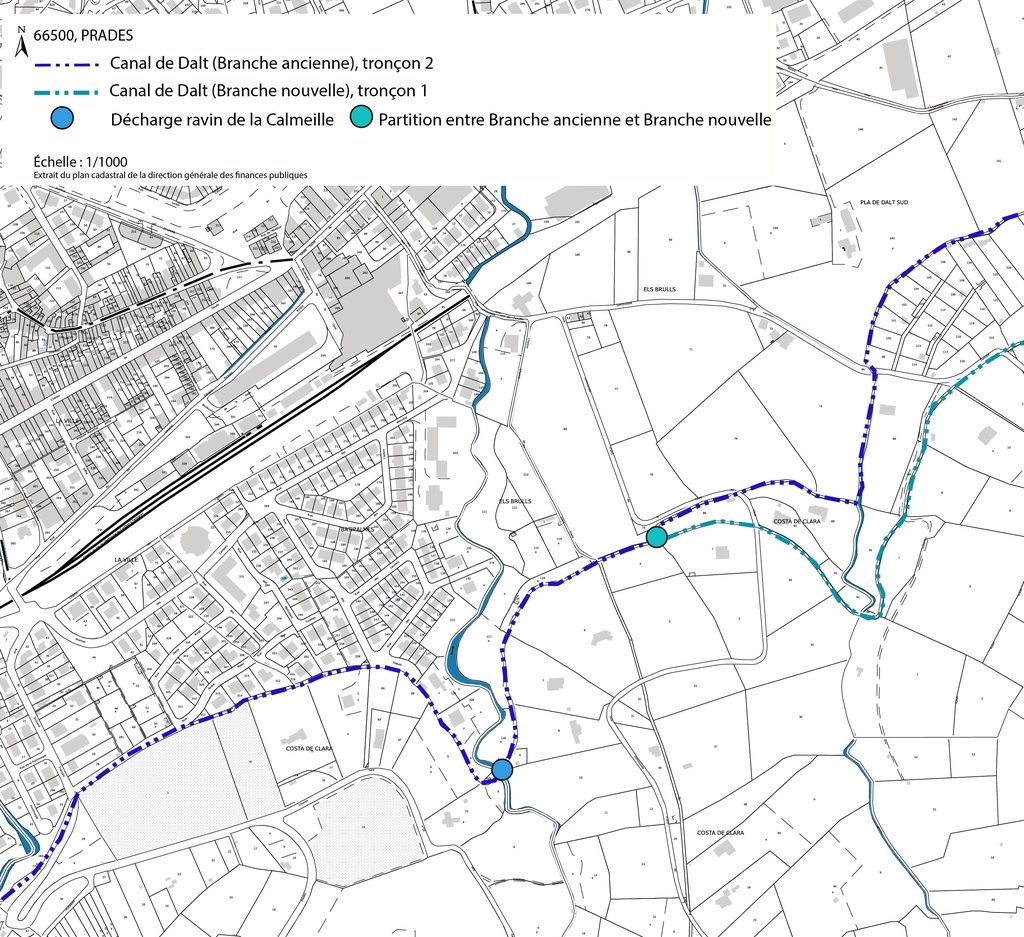

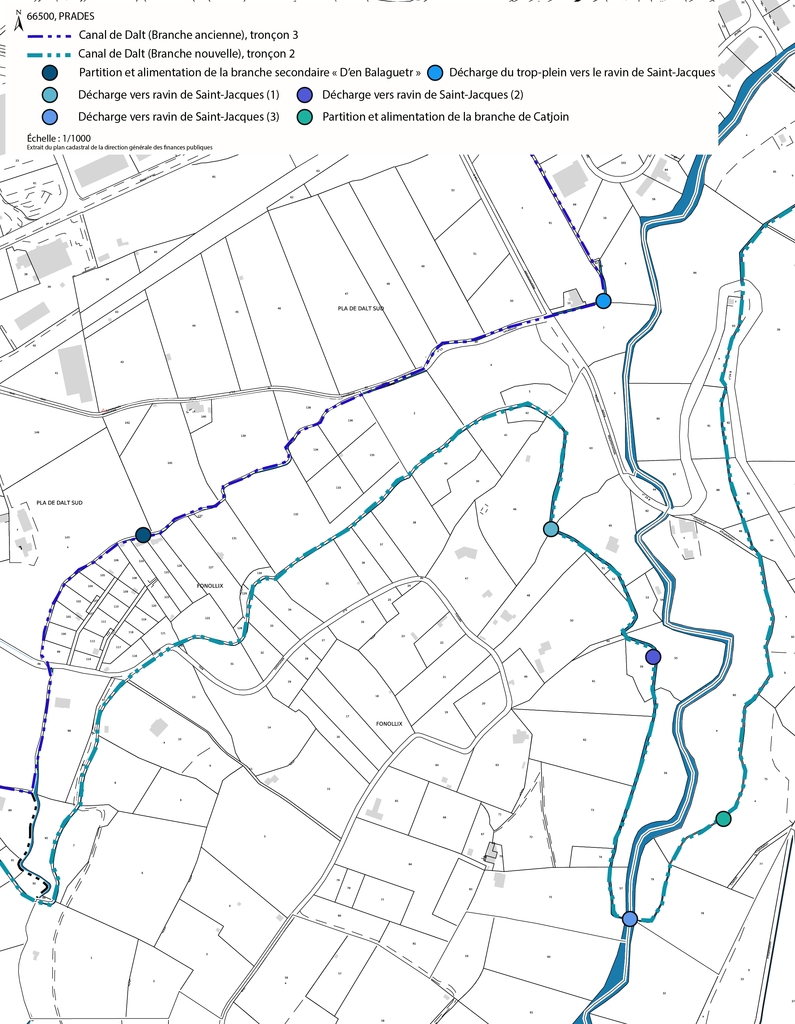

Enfin, le canal de Dalt est également connu dans les sources historiques sous le nom de Branche Ancienne. Une seconde branche dite Branche Nouvelle aménagée postérieurement, est présente sur les plans de la seconde moitié du 19e siècle. Elle est toutefois plus ancienne, comme l’atteste une lettre datée de 1816 et adressée par le préfet des Pyrénées-Orientales au procureur général de la cour royale de Montpellier. Celle-ci mentionne l’utilité du prolongement du canal pour arroser « une partie du territoire de Prades non encore irriguée et une portion du territoire des communes voisines », jusqu’à la commune de Los-Masos [A.D. 66 : 1933W180].

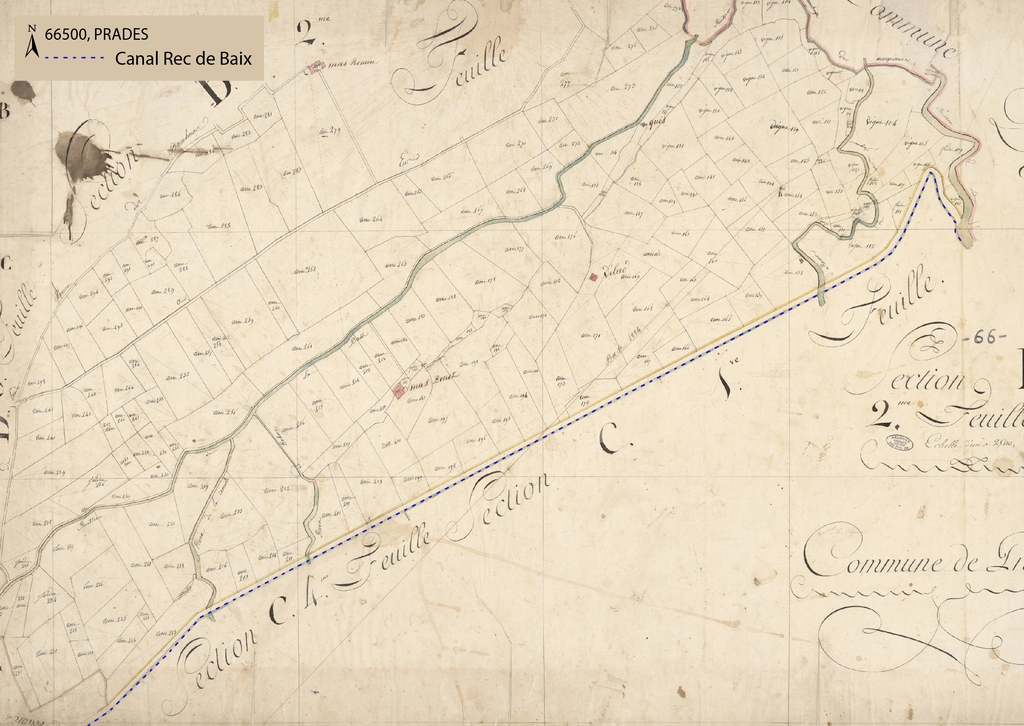

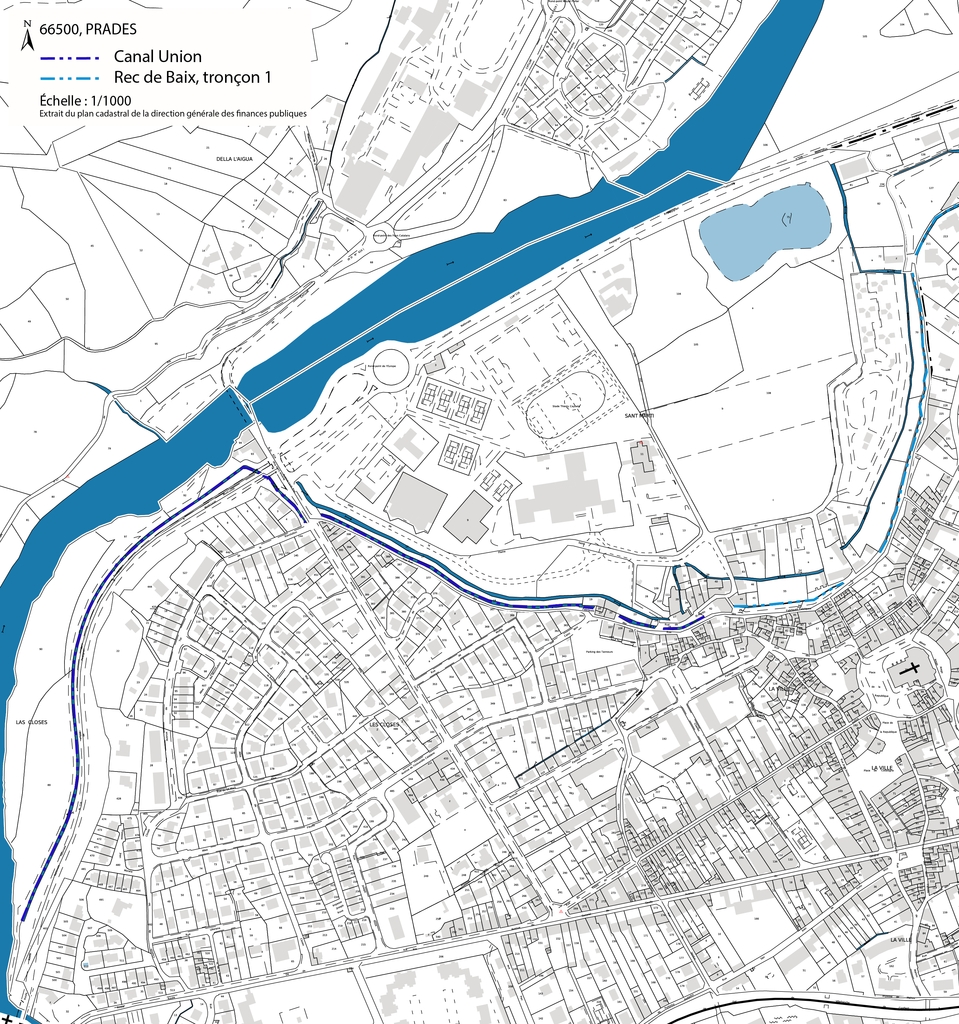

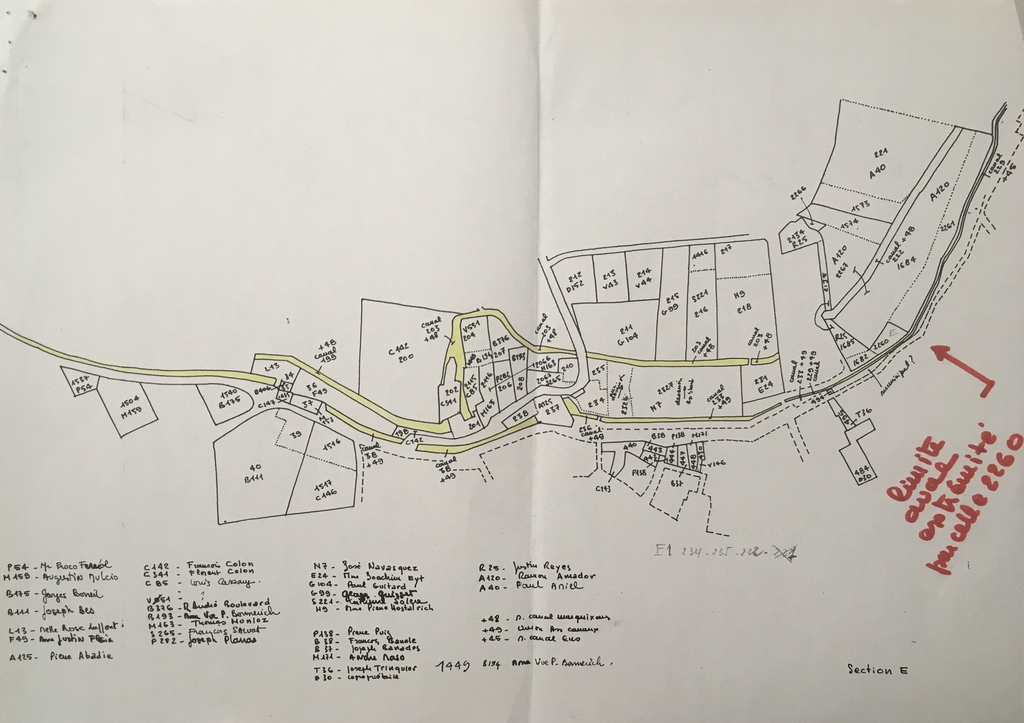

Long de 10 kms, le canal irriguait plus de 400 hectares à la fin du 19e siècle. Actuellement, le Rec de Dalt (Branche Ancienne et Branche Nouvelle) est géré par l’ASA Branche ancienne de Prades, qui regroupe également le Rec de Baix (canal inférieur de Prades édifié vers 1521), conduisant à la création d’un secrétariat partagé dans les années 2000 [ROMEIRA, Juillet 2014].

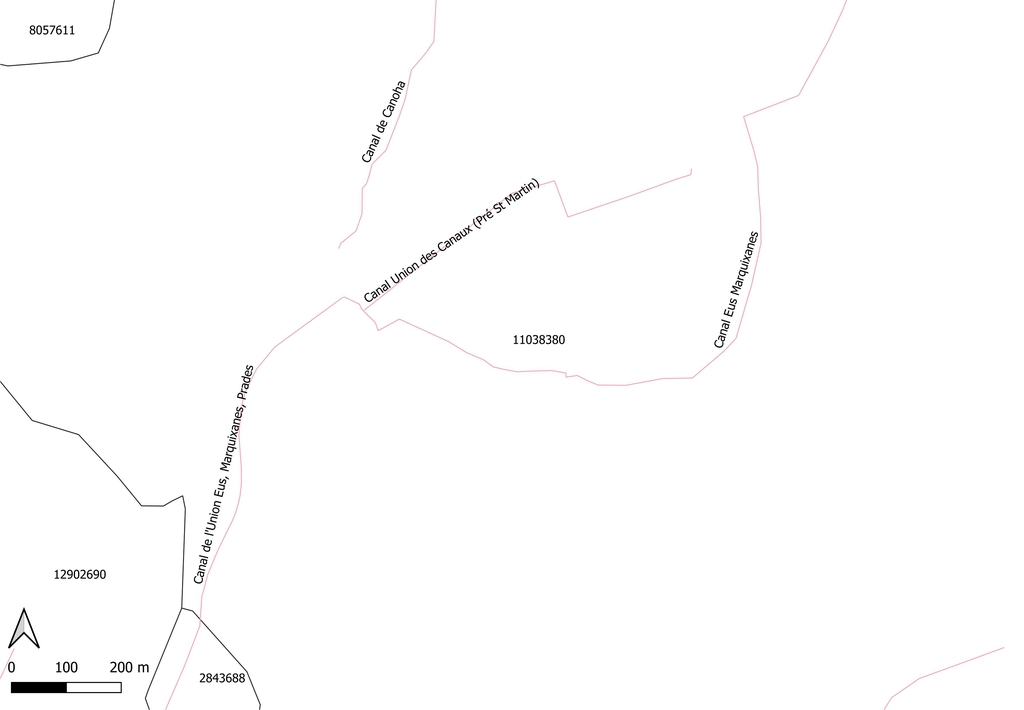

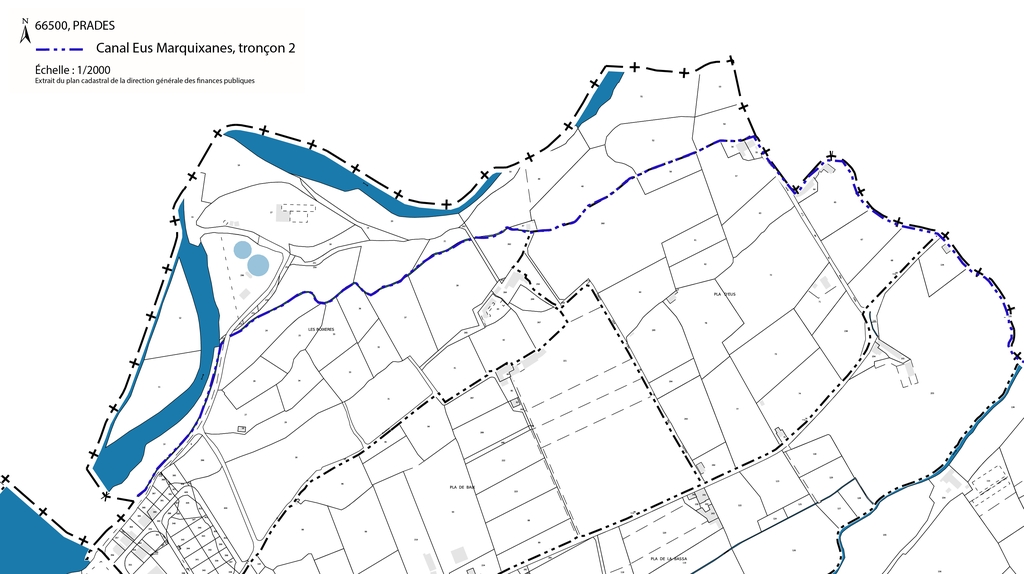

Canal de Marquixanes (dit de la Ville) / Actuel canal Eus Marquixanes :

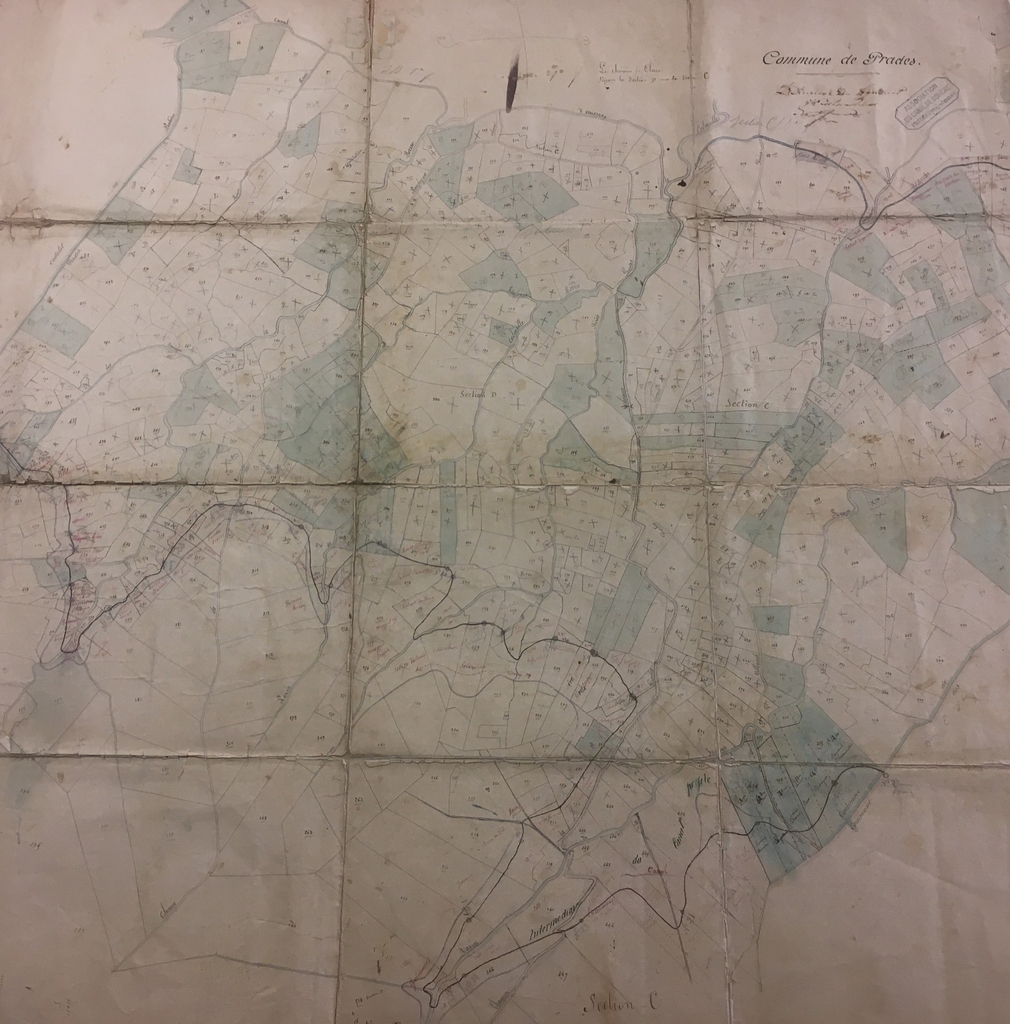

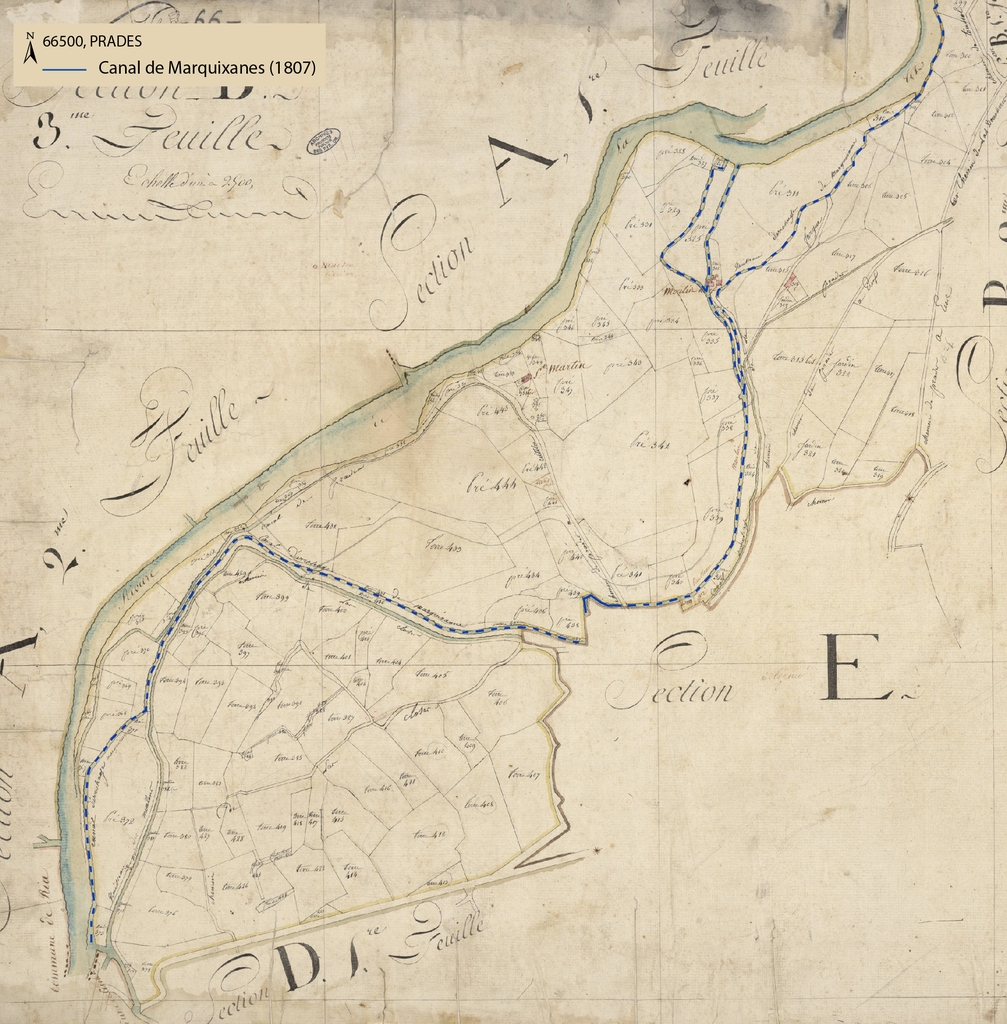

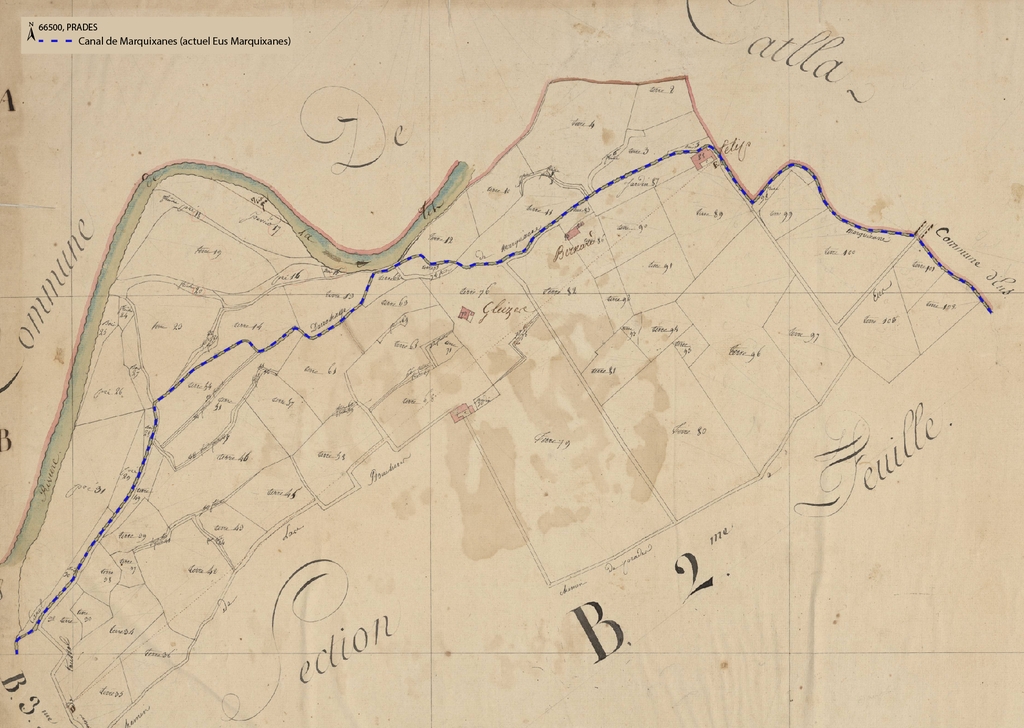

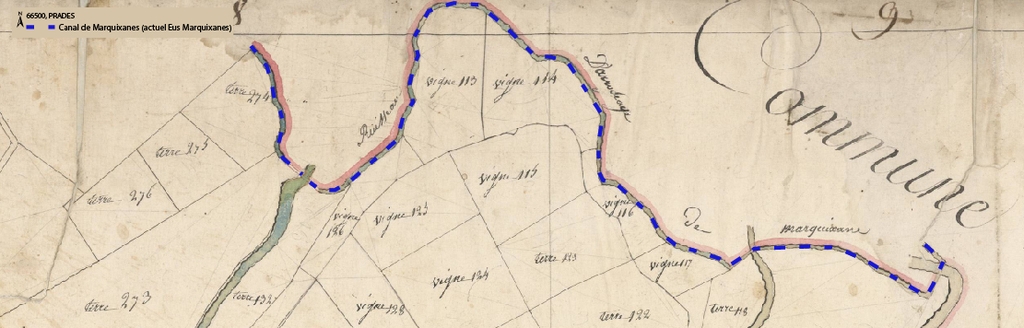

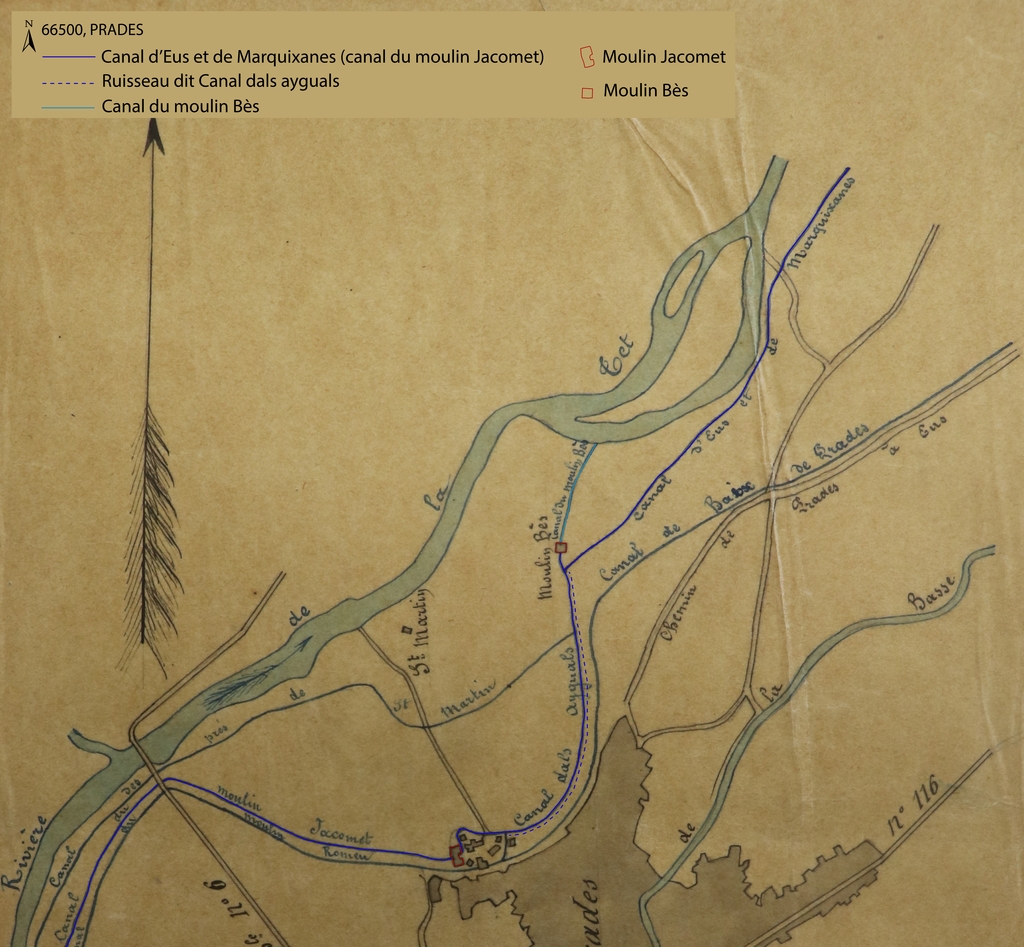

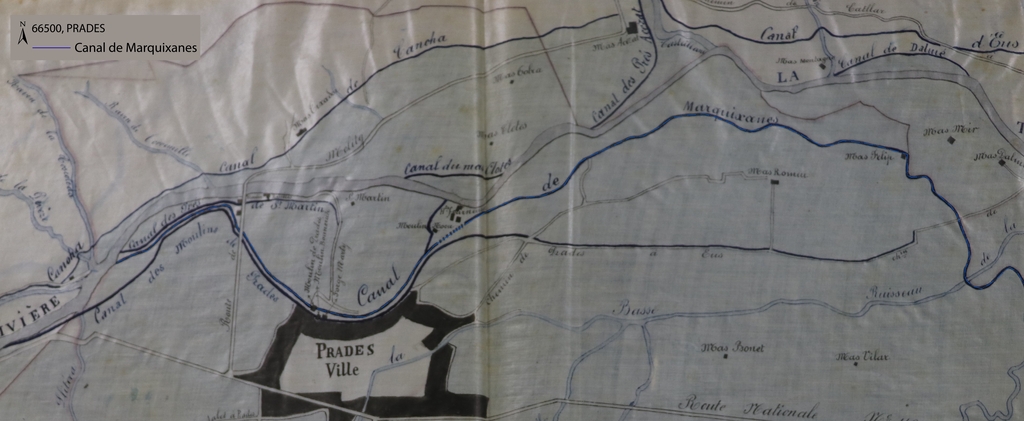

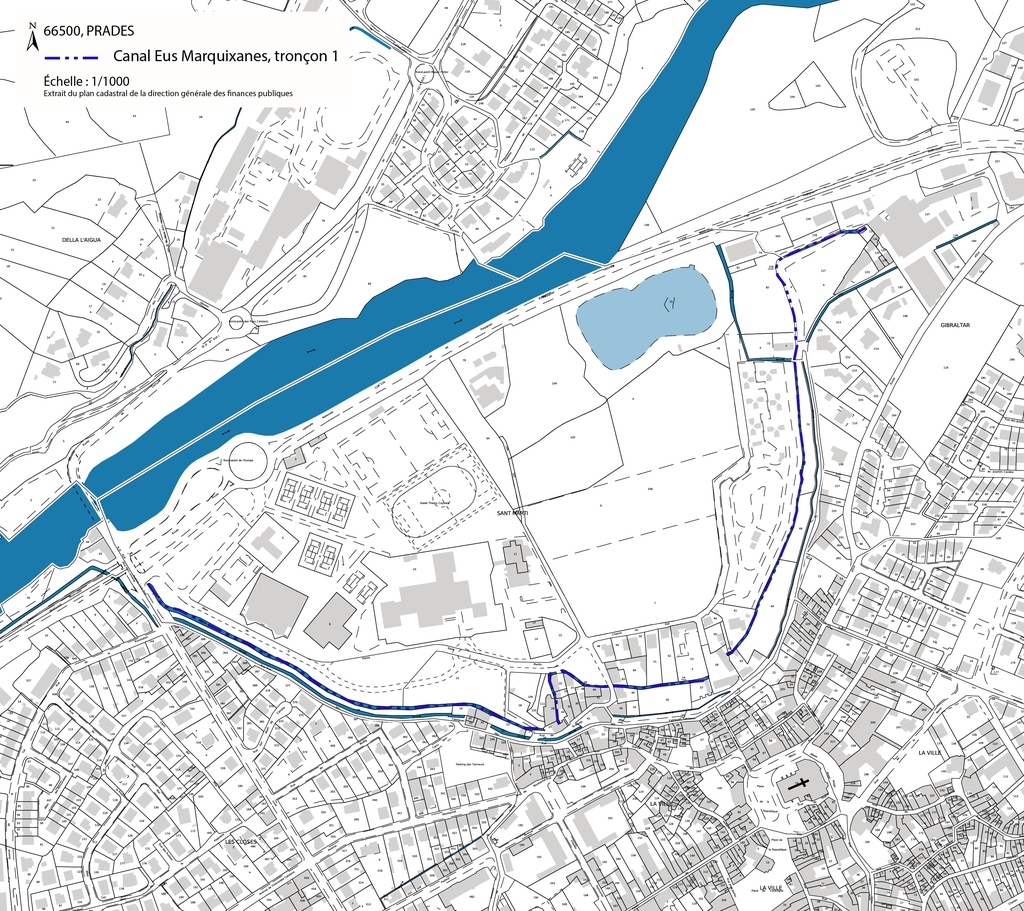

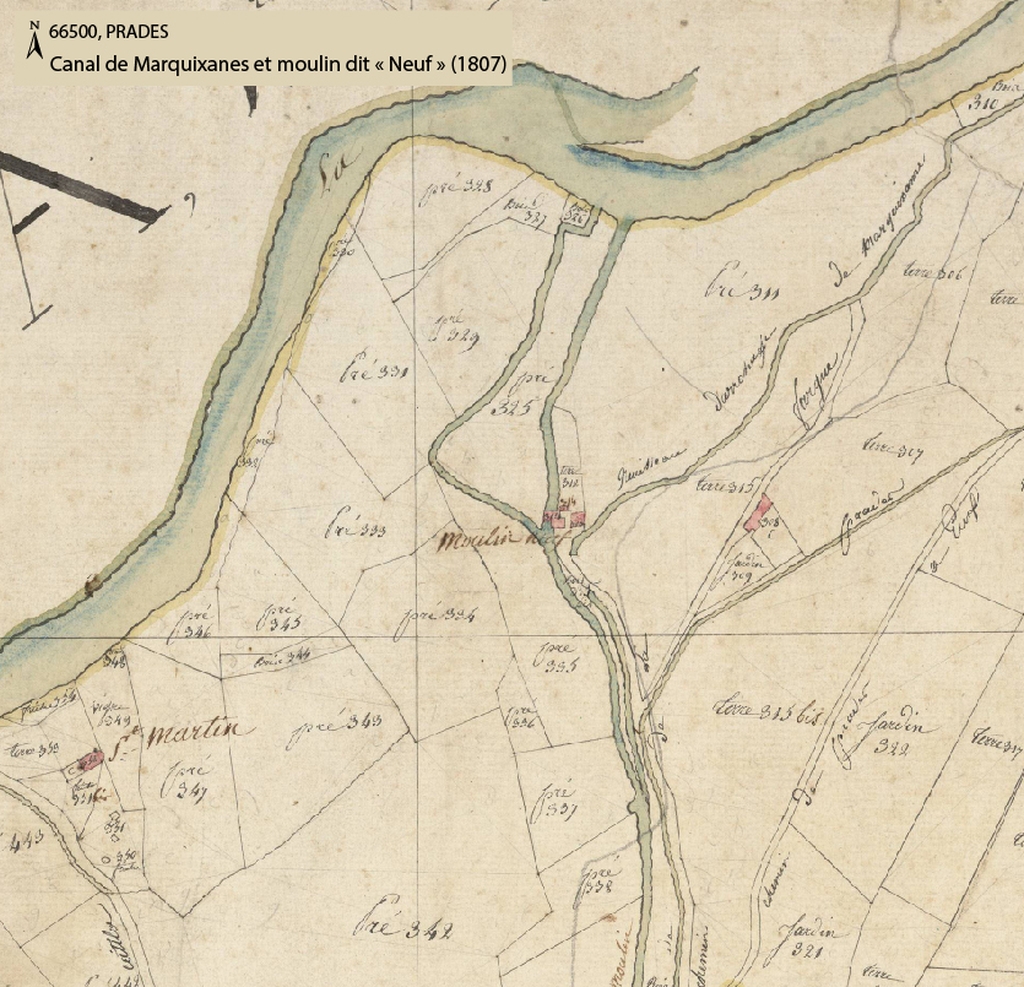

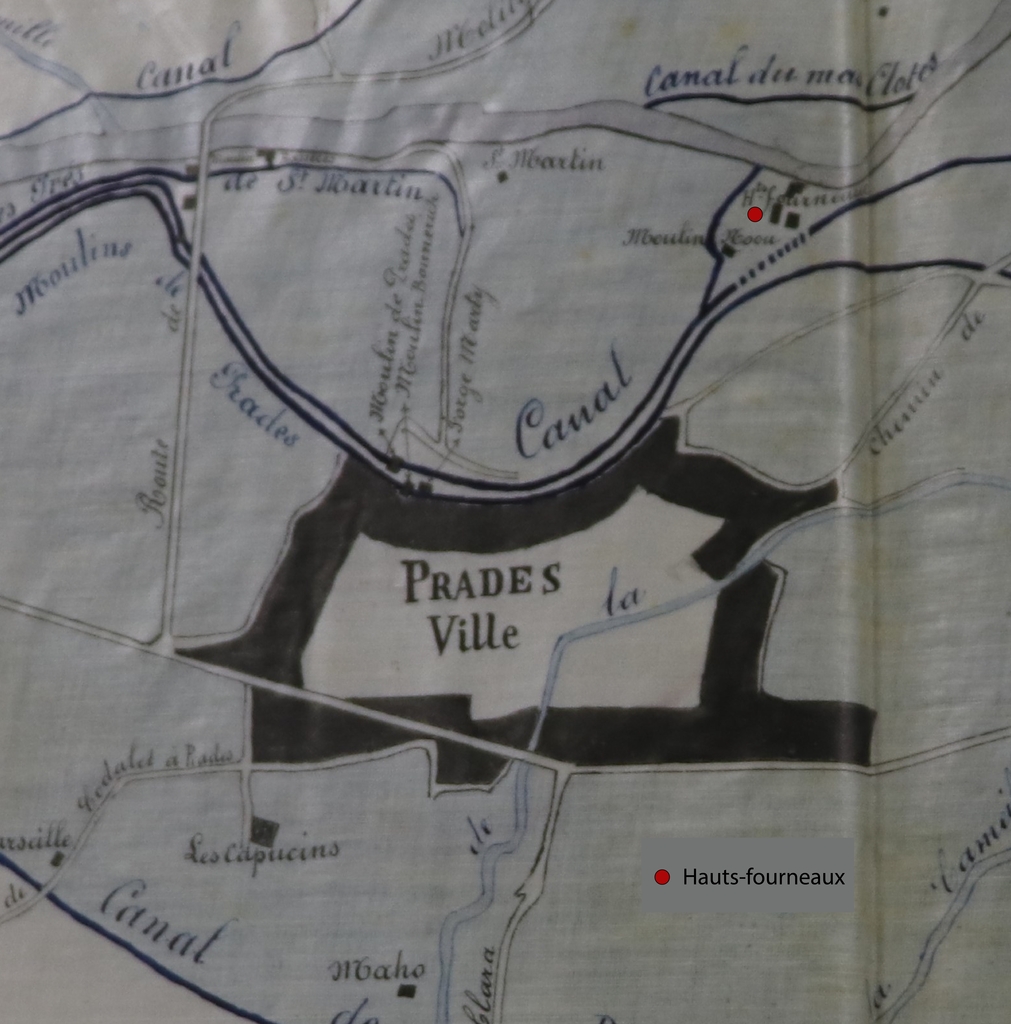

Le canal de Marquixanes mentionné en 1035 [PATAU, BERNADAS, MONESTIER, 1990, p.16] est le plus ancien canal de Prades et de ses environs. Au 11e siècle, son débit est porté à 900 litres seconde, soit environ trois meules [VIALLET, 2007, p.112]. Il alimentait le moulin communal de Prades, comme l’atteste les différents plans cartographiques. Sur celui de 1807 (section B3), le canal porte successivement les noms suivants : « canal d’arrosage de Marquixanes », « ruisseau du moulin » puis « ruisseau d’arrosage de Marquixanes ». Il a été restructuré plusieurs fois dans le temps, notamment à la suite de fortes crues. C’est le cas en 1856, où il fut emporté au niveau du canal communal [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Le tronçon intitulé « ruisseau du moulin » correspond au canal de dérivation du moulin dit « Neuf », mentionné sur le cadastre napoléonien. Celui-ci apparaît également sur les plans du 24 Novembre 1864 [A.D. 66 : 14SP126] et du 1er Août 1887 [A.D. 66 : 1911W12] conservés aux archives départementales, sous les dénominations « Moulin Bès » et « Moulin Noou » (« Neuf » en catalan).

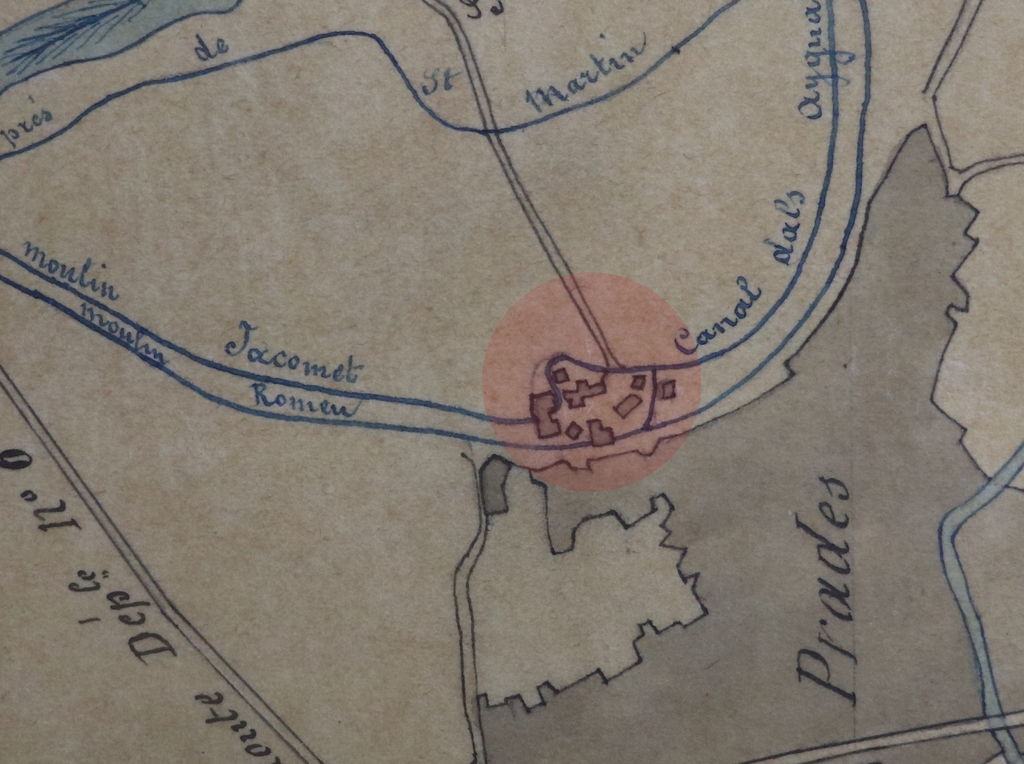

Le moulin communal portait également plusieurs noms, liés aux différents propriétaires qui s’y sont succédés : « Moulin Jacomet » en 1864, puis « Moulin de Prades » en 1887. Les dénominations « Canal du moulin Jacomet » et « canal du moulin Bès » (1864), se rattachent directement à l’existence de ces moulins. Par ailleurs, le tronçon situé en amont du « Moulin Bès » appelé « Canal dals ayguals » (1864), se rapporte au nom du lieu-dit.

La description du « Moulin Bès » construit postérieurement au moulin communal, apparaît dans une lettre du meunier Pierre Bès-Viguet écrite en 1852. À trois meules, il est mis « en mouvement par les eaux provenant du ruisseau dit des ayguats, alimenté par le ruisseau dit de la ville » (l’ensemble formant le canal d’Eus Marquixanes) [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Le moulin Bès fut acheté par les propriétaires actuels en 1978 à la famille Chefdebien. Alors en état de ruine, il comprenait 17 pièces qui servaient à loger les familles de l’entreprise industrielle dans la première moitié du 20e siècle. De plus, ces pièces possédaient chacune un évier maçonné en granulats.

L’analyse des différents plans de situation du moulin (1807, 1864 et 1887) permet d’observer son emplacement par rapport au canal Eus Marquixanes. C’est dans ce dernier que le canal de dérivation prend sa source. Sur le cadastre napoléonien, un corps de bâtiment principal est représenté à l’intersection de deux branches d’Eus Marquixanes. Il est complété par un second plus petit, qui pourrait correspondre à une annexe. À partir du plan de 1887, le moulin apparaît à l’écart du canal d’amenée. Il ne subsiste plus qu’un unique corps de bâtiment et une des branches du canal semble avoir disparu. Plusieurs remaniements ont certainement été réalisés à la suite des importantes crues du 18e siècle et du redressement du lit de la Têt.

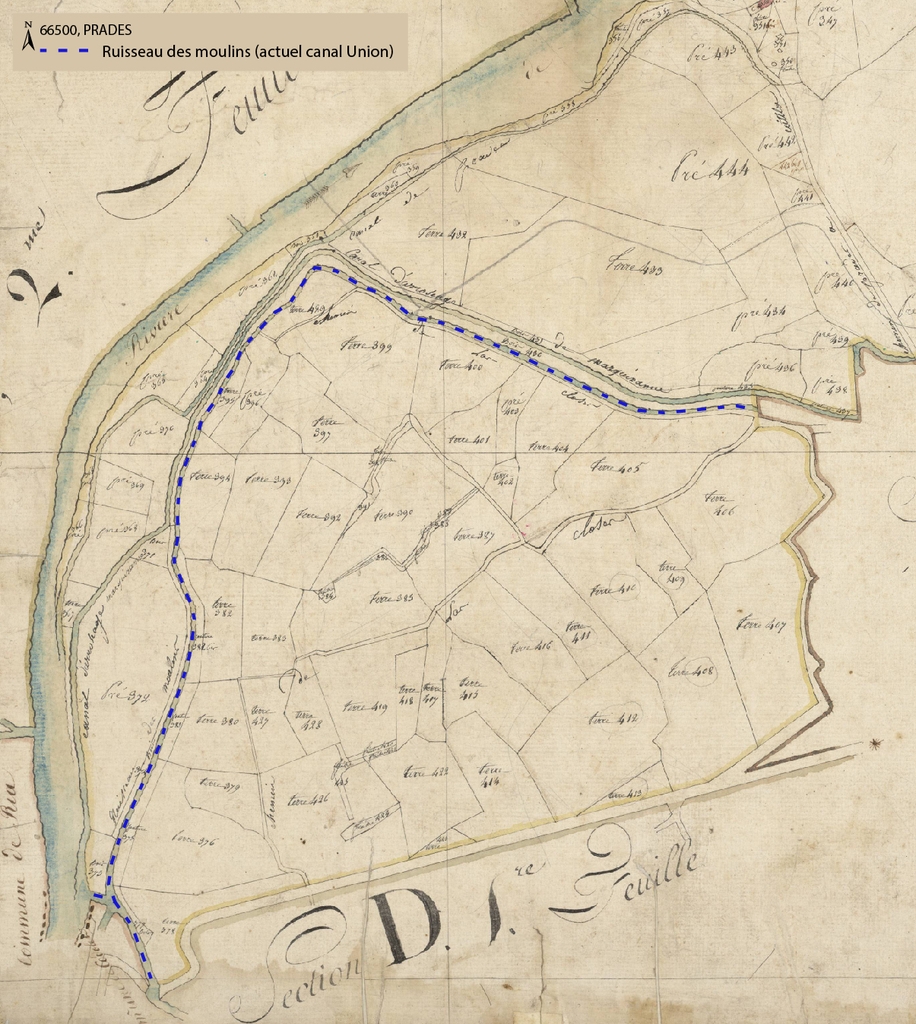

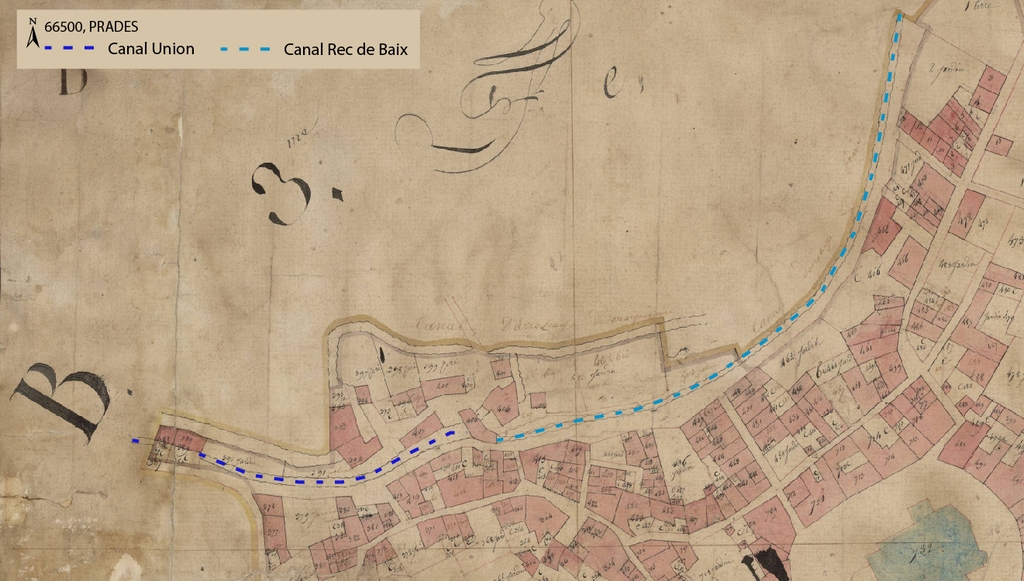

Canal Rec dels Molins, actuel canal Union raccordé à celui dit Rec de Baix :

Dès l’an 1206, l’abbé de Sant Miquel de Cuxa nommé Pierre Guillaume II, autorise l’abbé de la Grasse et les pradéens à établir une prise d’eau dans la Têt, pour alimenter les moulins par un canal le long des remparts nord, nommé Rec dels Molins. La prise d’eau se trouvait entre la Lliterà (appelée la Ribetera à Prades) et le riu Merder (venu de Sirach) [BLAIZE, D’ARTHUYS, PONSAILLÉ, TOSTI. Revue d’Ille et d’Ailleurs. Numéro 26. 1992, p.49].

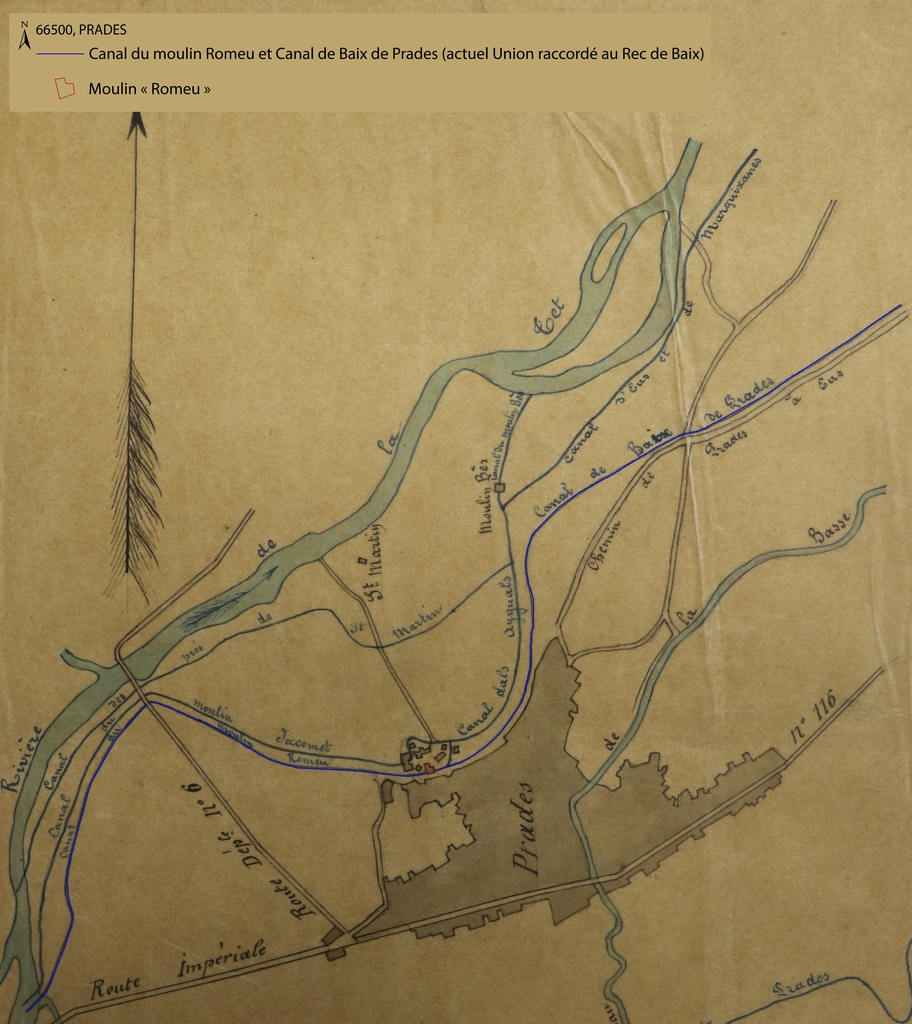

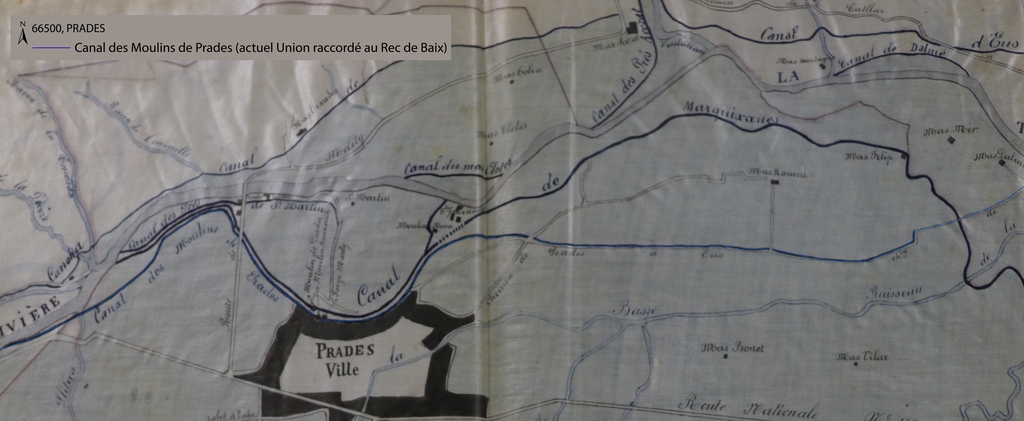

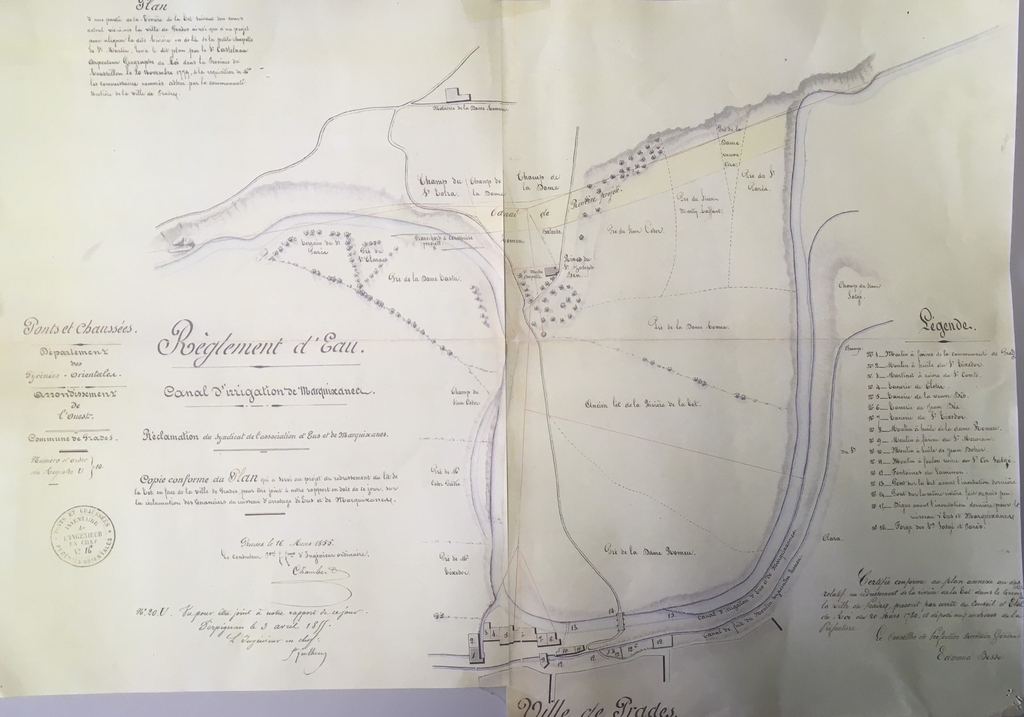

La concession est accordée moyennant le paiement de cinq cents sous de Barcelone, soit 25 livres [VIALLET, 2007, p.114]. Cet ouvrage correspond à l’actuel canal de l’Union, raccordé au canal Rec de Baix ou canal inférieur (Branche ancienne de Prades), établi en 1521 par le camérier de Lagrasse, seigneur de Prades [A.D. 66 : 1933W180]. Un document en date de 1879, indique que le canal était alimenté par les eaux de fuite d’un moulin à farine appartenant à « M. Romeu dans les murs de Prades » (…) [A.D. 66 : 1933W180]. En comparant les plans établis au 19e siècle et les tracés actuels des canaux d’irrigations, il est possible de situer le moulin à farine à la jonction entre l’ancien canal Rec dels Molins (actuel canal de l’Union) et le Rec de Baix. Ce dernier constituait le canal de fuite du moulin.

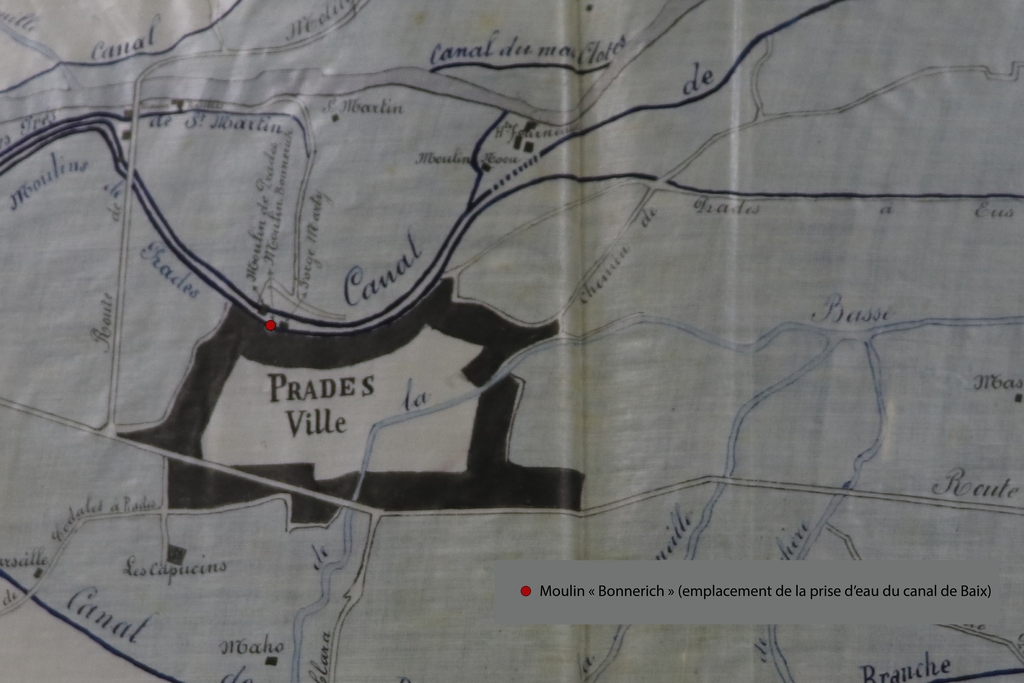

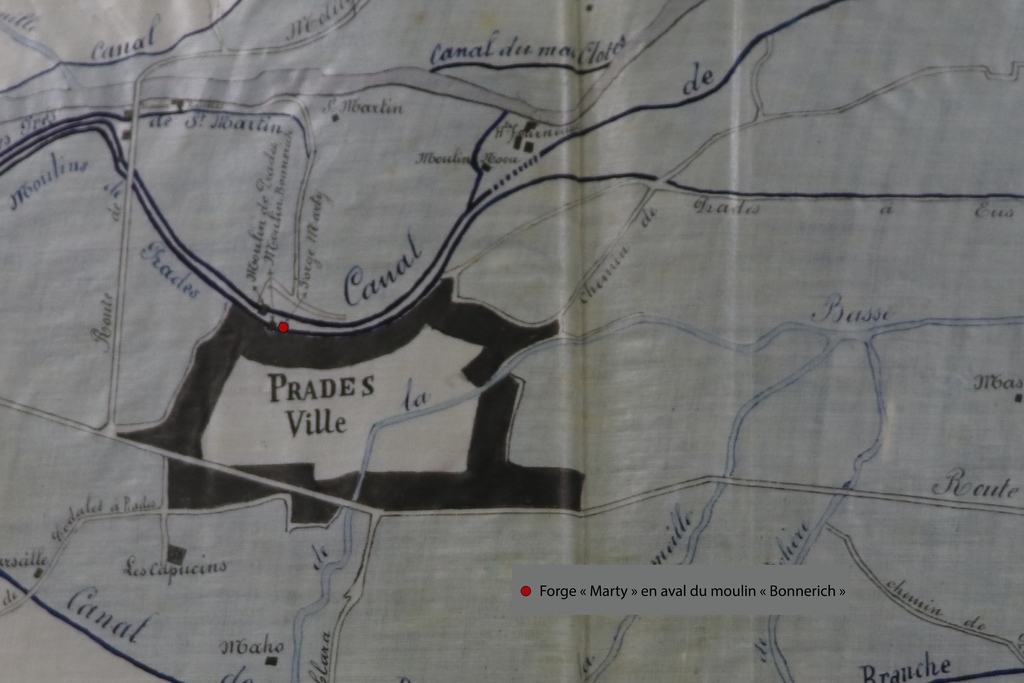

Le plan élaboré le 24 Novembre 1864 cité plus haut, fait état du « canal du moulin Romeu », à quelques mètres du « canal du moulin Jacomet » (moulin communal) [A.D. 66 : 14SP126]. Il appartenait dès la fin des années 1860 à un certain « Bonnerich », dont l’emplacement du corps de bâtiment se trouve à quelques mètres en aval, comme l’atteste le plan des canaux de Prades dressé par l’Ingénieur Ordinaire le 1er août 1887 [A.D. 66 : 1911W12]. Quelques années plus tard, le rapport de l’Ingénieur ordinaire en date des 27-28 Mai 1869, mentionne l’existence d’une usine appartenant à Monsieur Gaudérique Marty (pareur de draps), située au lieu-dit Coste de Saint-Martin et fonctionnant à partir des eaux du canal de fuite du moulin Bonnerich [A.D. 66 : 1933W180]. Cette usine correspond très certainement à une ancienne forge, visible sur le plan de 1887. Elle apparaît sous le nom de « Forge Marty ». Par ailleurs, la manufacture de draps appartenant à M. Villar évoquée avec le canal de Dalt, semble avoir été déplacée à la fin du 19e siècle au plus proche du canal de Baix. En effet, les sources historiques indiquent que son débit, bien qu’inférieur à celui du Rech Major (Rec de Dalt), suffisait à mettre en mouvement les mécaniques de la manufacture de draps, installée dans un nouvel établissement [ROMEIRA, Juillet 2014]. L’édifice pourrait correspondre à l’actuelle habitation n°11 rue de Saint-Martin (AZ 41), qui possède en façade le nom d’une enseigne textile. Il s’agit en effet d’une manufacture de fabrication d’épaulettes, appartenant à un certain Joseph Vidal. Le nom apparaît en enduit sculpté polychromé, caractéristique de la production artistique de la première moitié du 20e siècle. Ce type de décoration est très certainement issu de l’atelier du sculpteur Gustave Violet (1873-1952) situé non loin du bâtiment.

En dehors des industries, le canal de Baix permet l’irrigation quelques parcelles agricoles. En 1879, il arrose 95 hectares, ce qui reste moindre par rapport au canal de Dalt (384 hectares et 35 ares) [A.D. 66 : 1933W180].

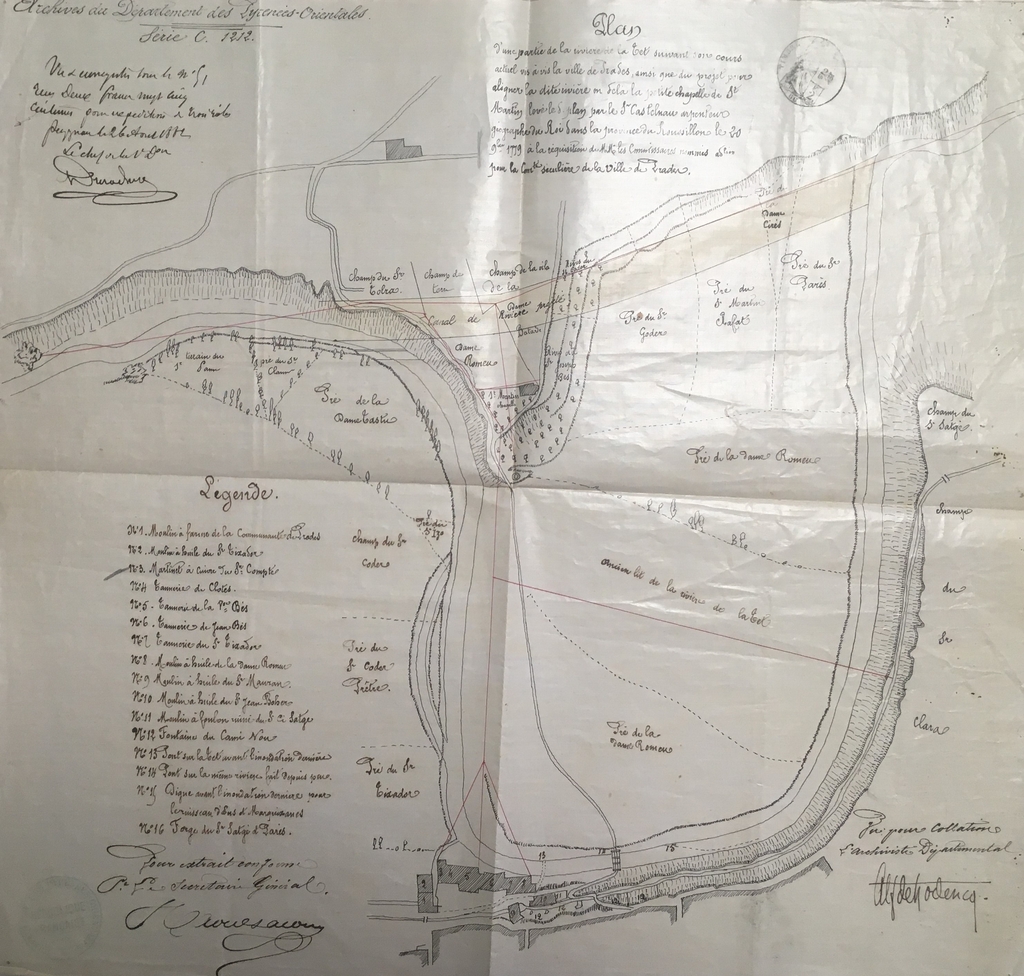

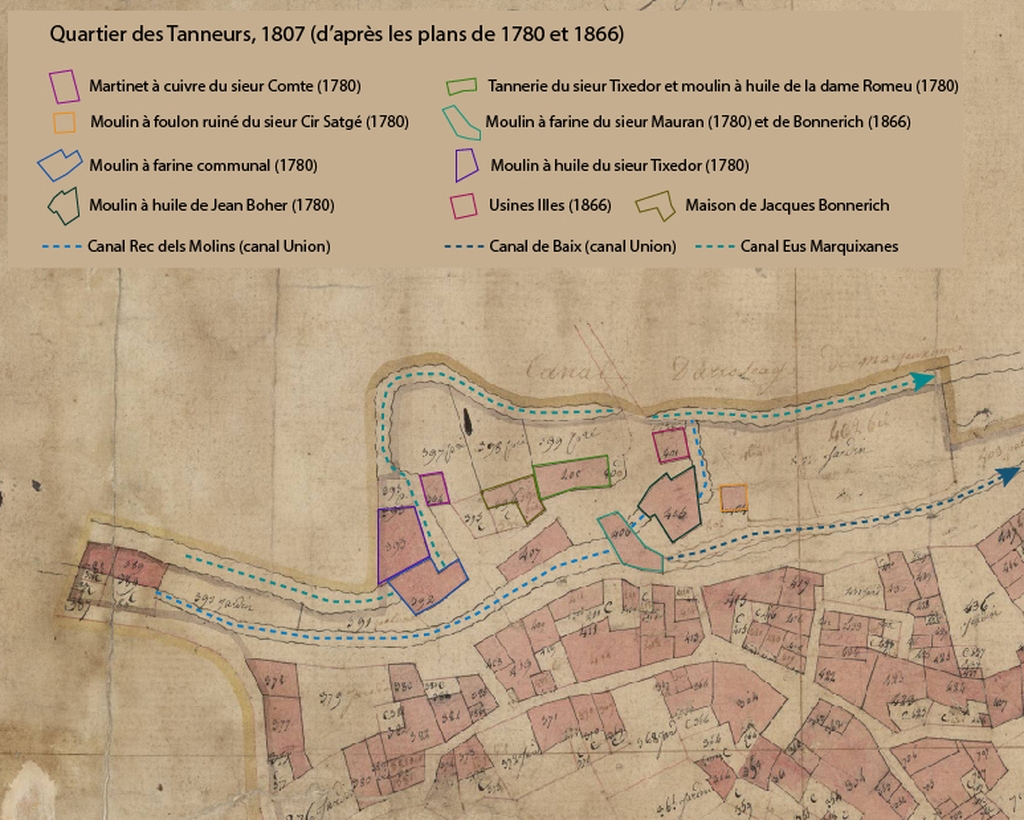

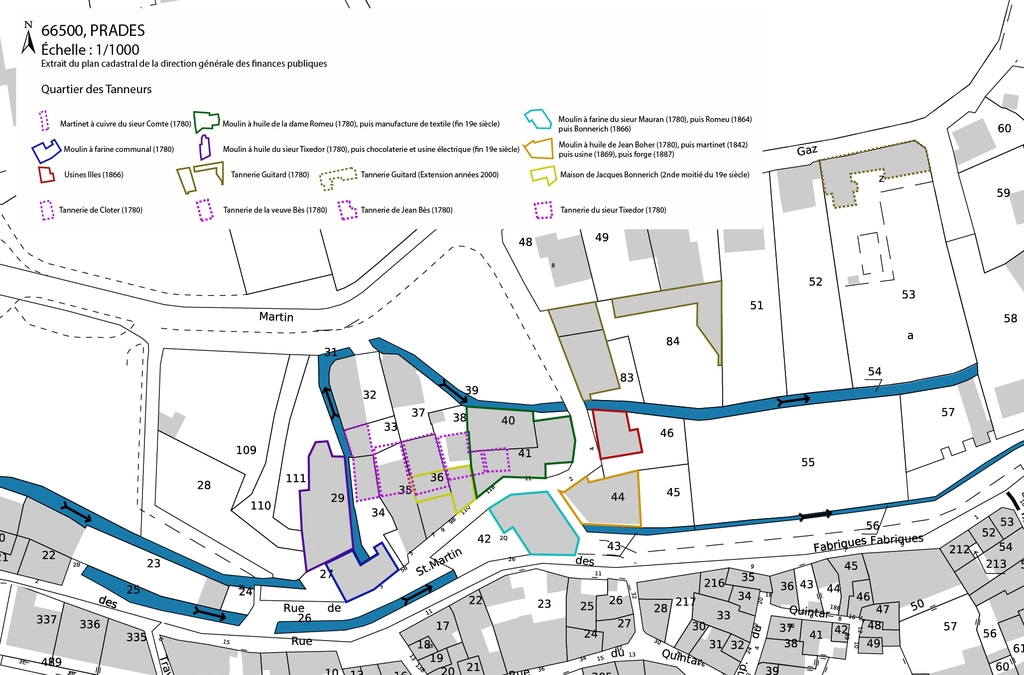

Les canaux décrits plus bas sont mentionnés très tôt dans les sources historiques et ont permis de mettre en place un ensemble d’industries locales, composées de moulins, de tanneries et de forges hydrauliques dites « à la catalane ». Au Nord de Prades, le quartier « des Tanneurs » regroupe les plus anciennes industries implantées au plus près des cours d’eau. Il se trouve dans la zone dite « Plaine Saint-Martin », où se trouvait autrefois le lit de la Têt. La forme en cuvette de ce dernier est encore visible dans le paysage, avec une coulée verte naturelle développée dans toute la partie Nord. En effet, la Têt a été redressée en 1780, à la suite d’un arrêté du Conseil d’Etat du roi daté du 20 Mars 1780, pour prévenir les risques d’inondations des faubourgs nord de Prades en période de crue [BLAIZE, D’ARTHUYS, PONSAILLÉ, TOSTI, 1992, p.p.12 et 13]. De plus, les moulins étaient régulièrement fragilisés ou détruits par les fortes inondations, notamment tout au long du 18e siècle (1763, 1772, 1777) [BLAIZE, D’ARTHUYS, PONSAILLÉ, TOSTI, 1992, p.50]. Les « tanneries, les usines construites au pied du talus, ont été emportées en partie par les dernières inondations ; le canal d’arrosage, appuyé contre la berge à peu près à quatre toises au-dessus de la rivière, ne se soutien plus qu’à grands frais ; plusieurs murs de soutènement construits pour arrêter les éboulements, ont été emportés ; le rempart est écroulé, entraînant avec lui des murs de clôture » [A.D. 66 : C.1218]. Les travaux de redressement de la Têt ont duré quatre ans (1781-1784), non sans difficultés pour les ouvriers qui ont dû faire face à des difficultés d’ordre géologique, en raison de l’existence de tuf en sous-sol [BLAIZE, D’ARTHUYS, PONSAILLÉ, TOSTI, 1992, p.51].

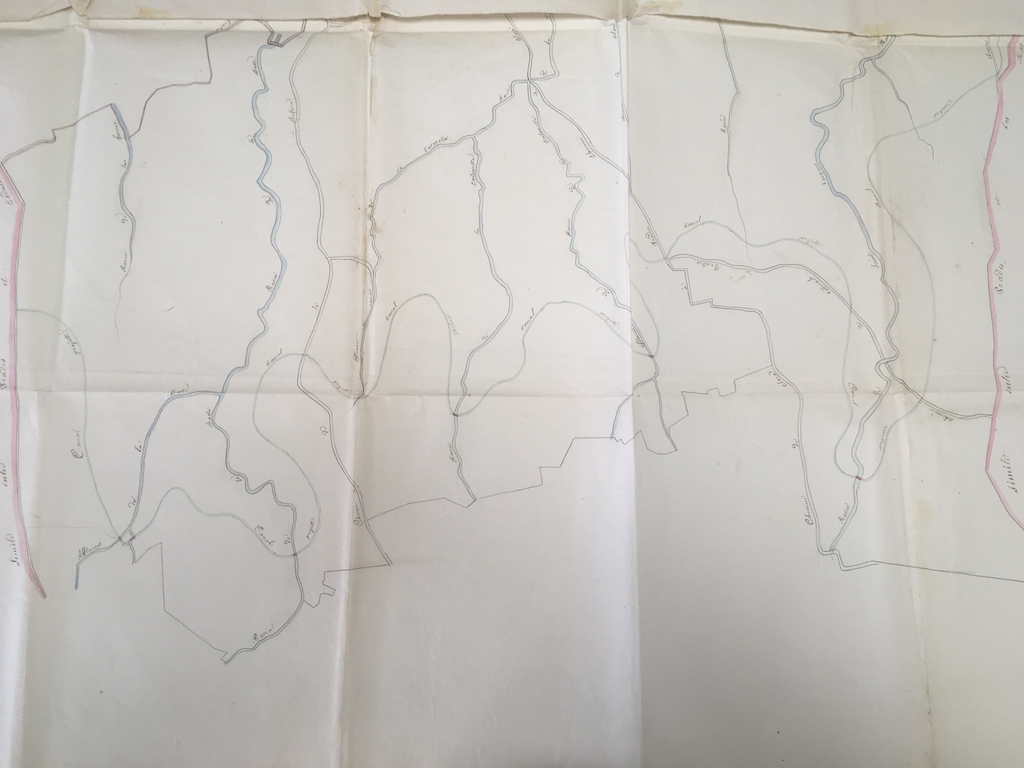

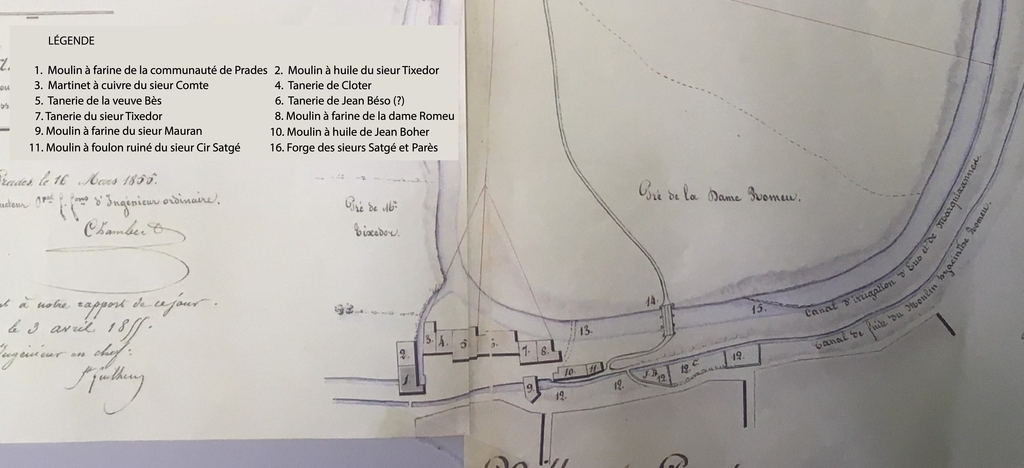

Une copie du plan de 1780 servant au projet du redressement de lit du fleuve dressé le 16 Mars 1855, est conservée à la Maison de l’eau (Prades). Les corps de bâtiment des industries sont matérialisés et le nom de leur propriétaire apparaissent en légende. Il existait donc en 1780 quatre tanneries, deux moulins à farine, trois moulins à huile, un martinet à cuivre, un moulin à foulon ruiné et une forge. Les édifices décrits plus précisément ci-dessous ont eu une survivance plus ou moins longue et sont pour certains encore conservés. Ils sont mentionnés sur le plan au côté du nom des propriétaires :

Martinet à cuivre du sieur Comte, tanneries de Cloter, de la veuve Bès, de Jean Bès et du sieur Tixedor :

Localisées en rive droite du canal d’Eus Marquixanes, ces anciennes fabriques ont fortement été remaniées. Le martinet à cuivre du sieur Comte abritait un gros marteau à bascule mû par l'énergie hydraulique du moulin communal, pour le battage du cuivre. Il subsiste des vestiges de cette industrie en sous-sol d’une habitation, construite dans les années 1980 (n°5 bis rue de Saint-Martin). De plus, les tanneries de Cloter et de la veuve Bès n’existent plus. À l’emplacement de la première se trouve une partie de l’habitation n°5 rue de Saint-Martin avec cour arrière (AZ 35) et de la parcelle cadastrée AZ 33, tandis que la seconde correspond aux parties Nord de l’habitation n°7 (AZ 36), avec une grange de type cortal construite au XIXe siècle. La tannerie de Jean Bès se trouvait sur une parcelle (AZ 38) dont le bâti est actuellement fragmenté ; il subsiste trois grands piliers de plan carré en cayrous, qui se rapportent vraisemblablement à l’espace où s’opérait la trempe ou le reverdissage des peaux.

Enfin, une grande partie de la tannerie du sieur Tixedor a été réemployé pour la manufacture d’épaulettes (AZ 41) et correspond aussi à l’emplacement d’une remise agricole (n°11 bis rue de Saint-Martin).

Les habitations n°5, n°7 et n°9 se rapportent vraisemblablement à un habitat lié à l’industrie. Les n°7 et n°9 formaient à l’origine un seul corps de bâtiment développé en L, comme l’atteste le cadastre de 1807. Il s’agit de l’ancienne maison de Jacques Bonnerich, dit « El Moliner », qui possédait le moulin à farine situé dans l’actuelle habitation n°26 et n°2 bis rue des Fabriques. Développée sur un rez-de-chaussée et deux niveaux supérieurs, elle se distingue par sa porte d’entrée à arc surbaissé caractéristique du 17e siècle, qui possède au niveau de son linteau une décoration d’enduits sculptés dans du ciment. Ces derniers représentent un troupeau de bovins dans un champ, avec deux arbres pour l’ombrage. À l’origine, les enduits étaient peints, comme l’atteste les traces de peinture ocre sur les animaux. Ces enduits sont probablement l’œuvre du sculpteur et décorateur Gustave Violet (1873-1952), installé dans son atelier à la plaine Saint-Martin de Prades dès 1903. Ils sont en effet caractéristiques du style des années 1930 de l’artiste [BATTLE, GUAL, 2018, p. 220], avec des représentations liées au monde rurale. Par ailleurs, le peintre décorateur Joachim Eyt (1872-1948), fils d’un agriculteur de Prades, était régulièrement amené à travailler avec Gustave Violet dans l’application de la couleur [BATTLE, GUAL, 2018, p. 222]. Les deux artisans ont donc pu travailler ensemble au n°9 rue de Saint-Martin ainsi qu’à l’ancienne manufacture d’épaulettes de Joseph Vidal.

Moulin à farine de la communauté de Prades :

Il s’agit de l’ancien moulin communal, connu dans les sources historiques depuis 1741 [ROSENSTEIN, 1989, p.34]. À cette date, son produit annuel est estimé à 200 livres. Le moulin apparaît en 1780 sous le nom « Moulin à farine de la communauté de Prades » et dans les sources suivantes :

- Carte du 24 Novembre 1864 : Moulin « Jacomet » [A.D. 66 : 14SP126]

- État des moulins à farine en Conflent qui peuvent être utilisés pour le service de l’Administration de la Guerre, sans nuire aux besoins de la consommation locale dressé le 7 mars 1823 : [A.D. 66 : 2 R 109] :

Moulin « Jacomet » à trois meules (le volume d’eau nécessaire pour actionner un moulin est évalué en meules) / Quantité que chaque meule peut moudre par 24 heures : 15 décalitres / quantité que le moulin peut moudre par jour au service des troupes sans nuire au mouvement ordinaire : 36 hectolitres / prix de la mouture en nature : 1/24°.

L’industriel Rémy Jacomy achète le « Moulin de la Ville » le 1er Mai 1874, en vue de construire par la suite une usine métallurgique non loin du bâtiment [GOURBEAULT, 1977, p.44].

- Carte du 1er Août 1887 : Moulin dit « de Prades » [A.D. 66 : 1911W12]

L’édifice transformé par la suite en habitation, a fait l’objet d’importants travaux de rénovation réalisés entre 1981 et 1982.

Moulin à huile du sieur Tixedor :

L’édifice localisé dans le prolongement du moulin à farine communal et actuellement maison d'habitation, a été construit au 17e siècle par un nommé Berto, qui le vendit par la suite à Nicolas Romeu [ROSENSTEIN, 1989, p.72]. Détruit au 18e siècle par une crue de la Têt, un foulon fut construit sur le terrain par Jean Olivier, après avoir obtenu une concession d’eau du Conseil Souverain du Roussillon en 1776 [ROSENSTEIN, 1989, p.72]. Également détruit par une inondation en 1776, le foulon emporté est reconstruit par le sieur Hyacinthe Xavier Tixedor, qui l’exploita en tant que moulin à huile. Sur le plan de 1780, il apparaît dans le prolongement du moulin à farine de la communauté de Prades. En 1812, Tixedor vend le moulin à un fabriquant de papier du nom de François Planes. L’édifice est acheté par Jean Illes le 14 Février 1817 puis par l’industriel Louis Rous à la fin du siècle, qui l’exploita comme chocolaterie et usine électrique [ROSENSTEIN, 1989, p.72]. Louis Rous n’était à cette époque pas le seul artisan déclaré en tant que chocolatier à Prades, puisque les sources historiques en mentionnent également six autres ; Delamont aîné, Carbonell aîné, Bordo, Sébastien Pompidor, Sébastien Pons, Thomas Pujol et le maître de forge Rémy Jacomy [ROSENSTEIN, 2002, p.85]. L'analyse des enseignes publicitaires permet de connaître l'emplacement de la boutique de Louis Rous, qui se trouvait au n°20 rue des Marchands. De plus, l'industrie fonctionna au moins jusque dans la première moitié du 20e siècle, comme l'atteste les marques déposées par François Rous en 1928 ; « Esbou », « Cébien » et « Chocolat du Canigou » [ROSENSTEIN, 1989, p.247], ou encore la publicité de Figuéras Capeille, repreneur de la chocolaterie dans les années 1930 [ROSENSTEIN, 1989, p.248].

Moulin à farine du sieur Mauran :

L’existence d’un premier moulin est attestée au 15e siècle. Au vu de son état de ruine, le prévôt de l’abbaye de Saint-Martin-du-Canigou, F. Jacques de Banyuls, autorisa Monsieur Jean Mauran à « délaisser le moulin à farine (…) tenu alors par François Garau, bâtir et exploiter un nouveau moulin à blé (…) à quelques mètres en amont du foulon préexistant » [ROSENSTEIN, 1989, p.71.]

En 1741, l’édifice appartenant toujours à la famille Mauran, est désormais utilisé en tant que moulin à huile et produit annuellement 200 livres [ROSENSTEIN, 1989, p.62]. Le même propriétaire est mentionné en 1780 mais l’industrie a changé, puisqu’il s’agit à nouveau d’un moulin à farine.

- Carte du 24 Novembre 1864 : Moulin « Romeu » [A.D. 66 : 14SP126]

- État des moulins à farine en Conflent qui peuvent être utilisés pour le service de l’Administration de la Guerre, sans nuire aux besoins de la consommation locale dressé le 7 mars 1823 : [A.D. 66 : 2 R 109] :

Moulin « Romeu » à trois meules / Quantité que chaque meule peut moudre par 24 heures : 13 décalitres / Quantité que le moulin peut moudre par jour au service des troupes sans nuire au mouvement ordinaire : 30 hectolitres / Prix de la mouture en nature : 1/24°.

- Plan du « moulin Bonérich et de ses abords », 1866 [Maison de l’eau, Prades] : L’ensemble du réseau hydraulique qui permet son fonctionnement est matérialisé. Le canal d’amenée (actuel Eus Marquixanes) était en effet scindé en trois parties, où l’eau circulait sous le moulin avant d’être retenue dans un bassin. Ce dernier possédait une vanne d’alimentation des usines de Marty et Maury, de l’usine Illes (absente du plan de 1780) et formait le départ du canal d’irrigation de Baix.

- Carte du 1er Août 1887 : Moulin Bonnerich » [A.D. 66 : 1911W12]

Transformé postérieurement en habitation, le moulin a fait l’objet d’importants travaux de rénovations intérieurs dans les années 1970 [témoignages de la propriétaire actuelle).

Moulin à huile de Jean Boher :

À l’origine, le bâti abritait un moulin à foulon, mentionné au 15e siècle à proximité du moulin à farine du sieur Mauran. L’acte de concession mentionne en effet que « si le propriétaire du foulon le rapprochait du bassin de fuite, il lui serait permis de prendre directement pour son usage l’eau du dit bassin » » [ROSENSTEIN, 1989, p. 72]. Le moulin drapier fut par la suite acheté par Jean-Baptiste Do le 15 Juillet 1699, à Bernard Roger et Jeanne Saladrigas. L’édifice devient par la suite un moulin à huile, détenu par la famille Boher. En 1741, il appartenait à Etienne Boher et produisait annuellement 200 livres [ROSENSTEIN, 1989, p.62].

Au 19e siècle, l’édifice appartenant aux sieurs Maury et Marty, est remplacé en 1842 par un martinet. [ROSENSTEIN, 1989, p. 72]. Quelques années plus tard, le rapport de l’Ingénieur ordinaire en date des 27-28 Mai 1869, mentionne l’existence d’une usine appartenant à Monsieur Gaudérique Marty (pareur de draps), située au lieu-dit Coste de Saint-Martin et fonctionnant à partir des eaux du canal de fuite du moulin Bonnerich[9]. Par la suite, l’édifice fut transformé en forge, comme l’atteste le plan daté du 1er août 1887 mentionnant la « Forge Marty ». CARTE 1er aout 1887 focus forge Marty.L’édifice transformé postérieurement en habitation, est actuellement occupé par trois locataires.

Moulin à foulon du sieur Cir Satgé :

Au 18e siècle, l’édifice est en état de ruine comme l’atteste le plan de 1780 faisant apparaître le « Moulin à foulon ruiné du Sr Cir Satgé ». Son emplacement correspond à l’actuelle parcelle AZ 45, qui n’est plus bâtie. Le corps de bâtiment est également visible sur cadastre de 1807 et le « plan du moulin Bonérich et de ses abords » de 1866.

Le fonctionnement du moulin à foulon est à rapprocher de celui du sieur Bonnail à Prades (emplacement ?), mentionné dans le courant du 19e siècle [ROSENSTEIN, 1989, p.68]. Parmi les différentes opérations de fabrication du textile, le foulage consistant au finissage des draps, s’effectuait à partir de l’énergie hydraulique. Une roue hydraulique verticale à palettes ou augets, était mue par une chute d’eau provenant d’un bassin supérieur « situé à la hauteur de 2,40 m du point où l’eau tombe sur la roue » [ROSENSTEIN, 1989, p.68]. L’essui de la roue était constitué d’un arbre couché portant quatre palettes fixées deux à deux et placées à distances égales. Chaque paire de palettes permettait de soulever un marteau, suspendu par un manche. Les marteaux fonctionnaient par alternance et venaient frapper avec force une pièce de drap, appuyée contre la paroi d’une caisse [ROSENSTEIN, 1989, p.69].

Moulin à huile de la dame Romeu :

En 1741, l’édifice appartenant à Mme. Catherine Romeu était utilisé en tant que moulin à huile et produisait annuellement 140 livres [ROSENSTEIN, 1989, p.62]. Sur le plan de 1780, le corps de bâtiment est accolé à celui de la tannerie du sieur Tixedor. Les deux parcelles ont par la suite fusionné, notamment lors de l’installation à la fin du 19e siècle d’une manufacture pour la fabrication d’épaulettes, tenue par Joseph Vidal.

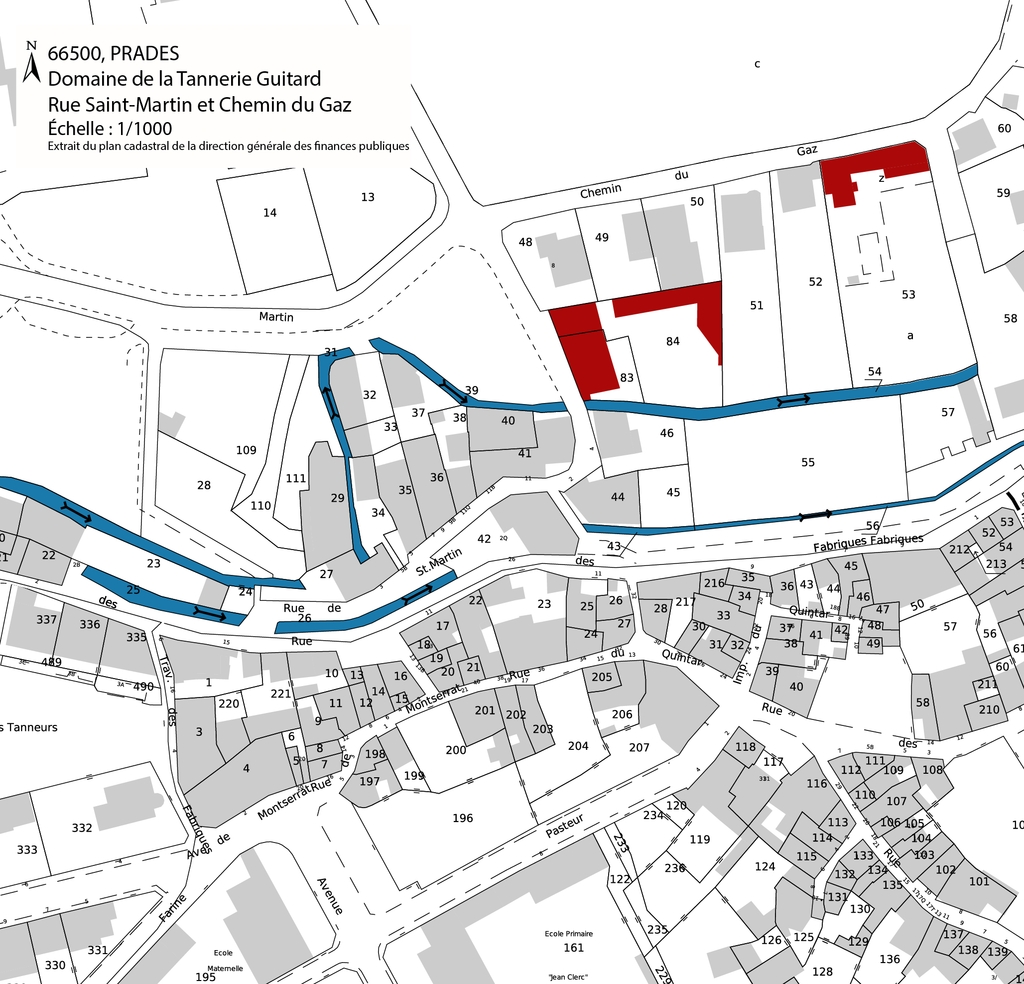

Une dernière tannerie mérite d’être recensée dans le cadre de cette étude, en raison de la conservation de plusieurs éléments liés à la transformation des peaux d’animaux en cuirs. Il s’agit de la tannerie « Guitard », implantée dans le quartier des Tanneurs en bordure de la rue Saint-Martin. Selon les témoignages recueillis sur place, un édifice de type cortal se trouvait à l’emplacement de la bâtisse. Celle-ci aurait été construite en 1780 et la tannerie créée par Madame Rosine Avillach (épicière en gros) en 1898 [Domaine de la Tannerie. Ancienne tannerie datant de 1780 [en ligne]]. Cependant, aucun corps de bâtiment n’apparaît sur le cadastre de 1807 et les plans conservés aux archives départementales.

La tannerie effectuait essentiellement un tannage végétal à partir d’écorces de chêne moulues, de châtaigniers et de quebracho. La proximité avec le ruisseau Rous qui traverse la propriété et des canaux Eus Marquixanes / Baix, a grandement contribué au fonctionnement de la tannerie. En effet, elle possédait en dessous de l’actuelle cuisine des bassins alimentés par l’eau du canal de Baix, à partir d’une canalisation reliée à l’ancienne usine Illes.

Selon un témoignage de Gérard Guitard, arrière-petit-fils de la fondatrice, « les peaux et les cuirs manufacturés finis avec la marque « Le Marteau » étaient vendus en France à des marchands en gros : les crépins fournissaient à leur tour tous les métiers du cuir (bottiers, cordonniers, bourreliers, maroquiniers, etc.) ». De plus, les cuirs étaient également vendus à l’étranger. La tannerie ferme ses portes vers 1950, en raison du non-paiement des marchandises livrées [DELORY, Juin 2014, p.31]. Actuellement, la propriété dénommée « Domaine de la Tannerie », est composée de cinq appartements de vacances, cinq chambres d’hôtes et d’un gîte. Dans les années 2000, le corps de bâtiment situé en parcelle AZ 53 a été racheté pour agrandir le domaine.

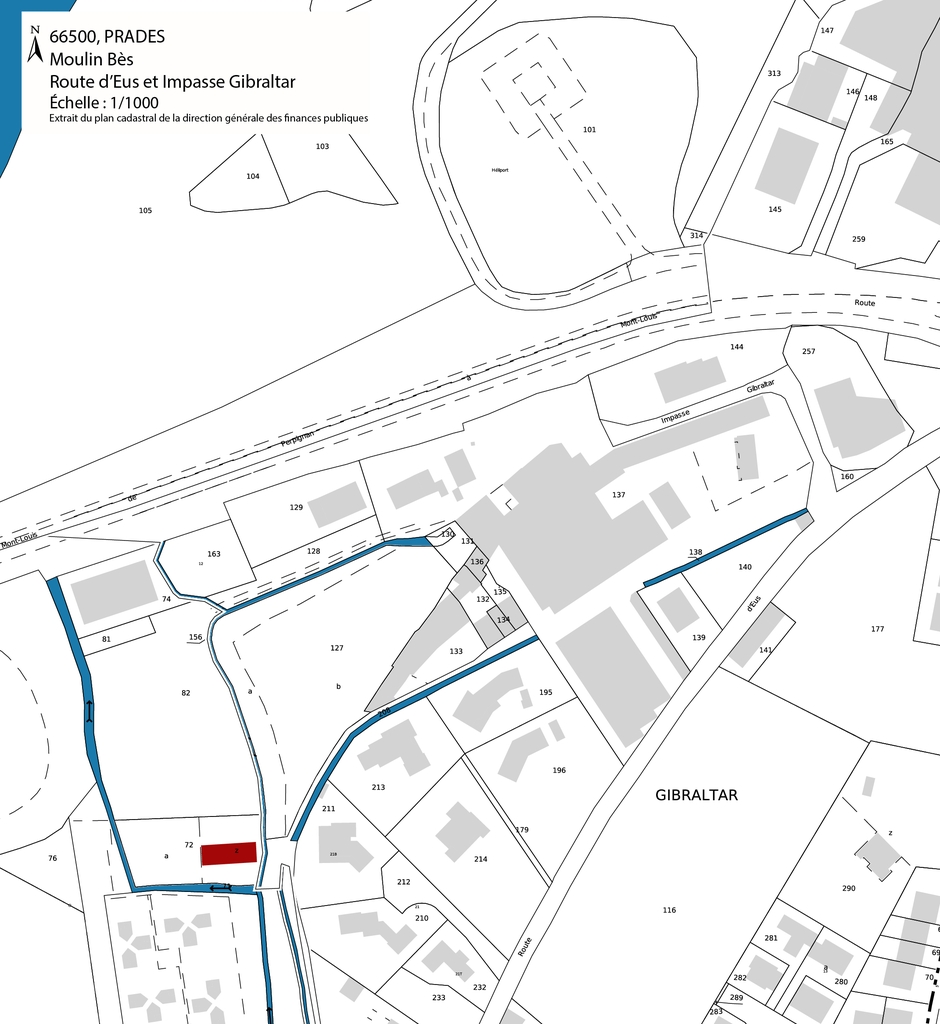

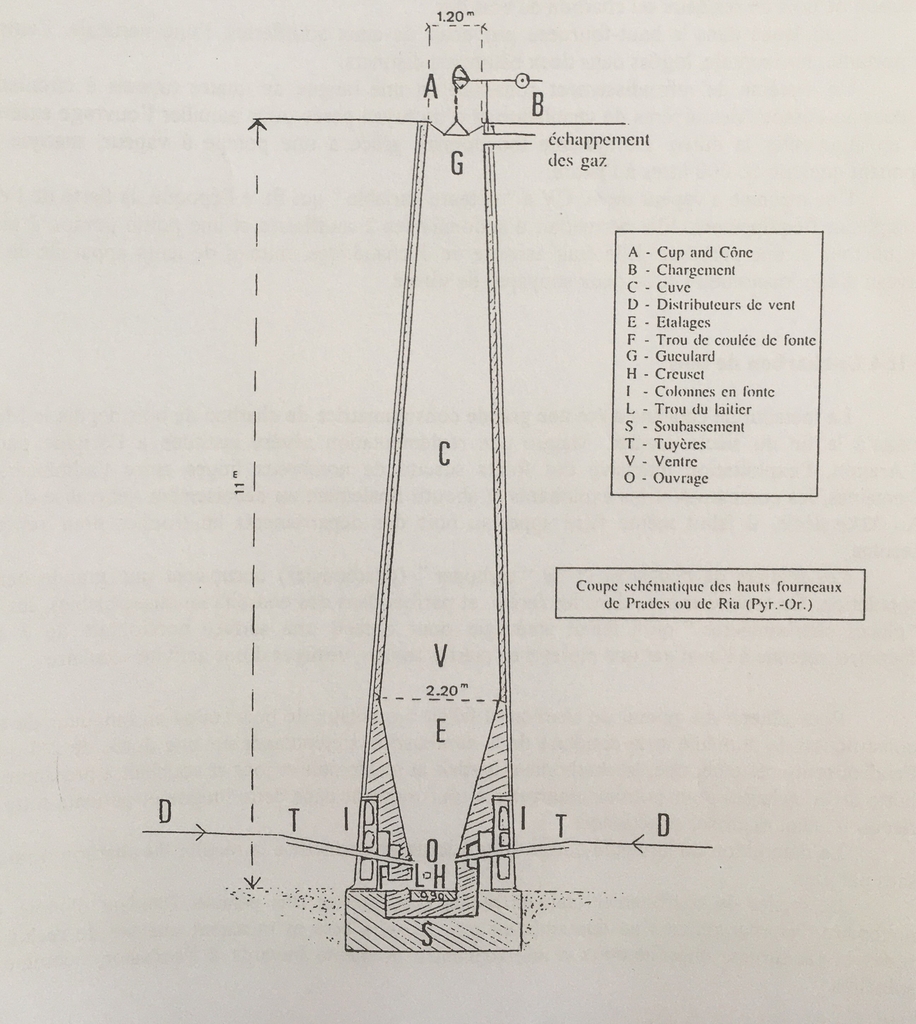

En dehors des moulins et des tanneries, des industries plus récentes se sont installées à Prades en bordure de cours d’eau, telle que l’usine métallurgique située au lieu-dit Gibraltar. C’est l’industriel pradéen Rémy Jacomy (1818-1889) gérant de la « Société des Forges de Ria » à partir de 1850, qui entreprit dès 1874 la construction de cette usine. À cette date, il achète des terres agricoles situées au lieu-dit « Prat de Sant Marí », dont la superficie est estimée à 2ha50 ares [CAMPS, 2010, p.8]. La situation géographique est idéale, en raison de la proximité avec le canal de la ville (canal des Ayguals ou de Marquixanes) et le canal d’arrosage dit Rec de Baix. Par la suite, Rémy Jacomy fonda en 1876 la « Société Métallurgique des Pyrénées-Orientales », constituée du « moulin de la Ville » (communal), de l’usine et du moulin dit « Bataille », localisé entre les deux industries (ancien moulin « Bès » ?) [GOURBEAULT, 1977, p.44]. Le patrimoine foncier comprend alors également une part du moulin à papier de Ria, un moulin à talc, des forges à Codalet, ainsi que des mines de fer sur le territoire de Taurinya. Le site de « Gibraltar » est à cette époque constitué d’un haut-fourneau, qui pouvait produire jusqu’à 16 tonnes de fonte par jour. Il était pour cela alimenté par du fer provenant des mines de Taurinya [GOURBEAULT, 1977, p.44], tandis que le bois indispensable pour son fonctionnement fut acheminé depuis le Domaine de Mosset (1851 ha), acheté à cet effet par Rémy Jacomy [CAMPS, 2010, p.8]. En raison de difficultés d’ordre économique, le patrimoine immobilier de la société va progressivement être démantelé. Le « moulin de la Ville » est le premier bien aliéné et le reste du patrimoine de Jacomy est vendu aux enchères en Mai 1883.

De nombreuses propriétés vont être acquises par le Baron Fernand Marie de Chefdebien Zagarriga (1836-1914), important entrepreneur financier déjà bien actif à Perpignan. Ainsi, il se porte adjudicataire de plusieurs propriétés situées à Mosset et de l’usine « Gibraltar », le tout pour le prix de 30 900 francs [GOURBEAULT, 1977, p.44]. En 1882, l’usine comptait 7 ouvriers puis 10 ouvriers au quatrième trimestre. Face à la concurrence des hauts fourneaux au coke et en raison d’un rendement du haut-fourneau relativement modeste par rapport aux autres industries de France, Fernand de Chefdebien décide en 1884 de stopper son fonctionnement. Ce dernier remplace donc l’activité métallurgique par une activité chimique, en proposant de produire une poudre spécifique, la sulfosteatite cuprique dite « Poudre Chefdebien », capable de traiter les maladies du vignoble dues à un champignon microscopique, dont le mildiou et l’oïdium [GOURBEAULT, 1977, pp. 44 et 45]. Cette poudre inventée par Chefdebien dans son laboratoire de Perpignan en 1880, comprenait un pourcentage de talc issu des carrières de Caillau, dont les qualités liantes ont eu un effet bénéfique sur les plants de vigne [CAMPS, 2010, pp. 12 et 13]. Le talc était transporté depuis Mosset, à partir de charrettes à bœufs puis à chevaux.

Entre 1891 et 1894, la Baronne Marie – Thérèse d’Andoque de Sériège acheta un moulin à talc ainsi que des terrains autour du site de Gibraltar. Après le décès du Baron en 1914, l’usine de Prades est intégrée à celle de Perpignan, formant alors les « Usines de Prades et de Maillole ». Après avoir conçu une nouvelle formule de poudre, l’usine de Prades cesse son activité en 1956. Quatorze ans plus tard, les entrepôts Chefdebien localisés à la gare S.N.C.F. de Prades, sont investis par les entrepreneurs en bâtiments et pour des maçons de la commune. En 1978, Guy de Chefdebien entreprit la vente de l’usine chimique de Prades et des terrains alentours, à M. et Mme. Quérol. Ces derniers les ont ensuite revendus en parcelles, pour l’installation de dépôts et d’ateliers pour les artisans locaux [CAMPS, 2010, p.13]. Le site industriel actuellement composé de 24 lots privés répartis en 18 copropriétaires, abrite toujours une activité artisanale (ébénisterie, ferronnerie, métallerie et menuiserie).

En 2010, l’historienne Jeanne CAMPS en présence de M. Jean CASTEX, a réalisé une visite guidée du site industriel Gibraltar, suite à la parution d’une publication riche en témoignages du patrimoine industriel d’autrefois.

L’appellation « Gibraltar » utilisée pour désigner le site sur lequel fut implantée l’usine métallurgique, est liée à son ancienne situation géographique. En effet, une haute falaise surplombait le fleuve la Têt jusqu’en 1985, date de création de la Route Nationale 116. Les pradéens assimilaient cette falaise au Rocher de Gibraltar, dont l’environnement était marqué par un important réseau hydraulique. Au cours de ses recherches, Jeanne CAMPS a pu recueillir le témoignage de Gilbert BRUNET au sujet de la géographie du site. Ce dernier explique que « l’environnement de l’espace Gibraltar était superbe avec la falaise, une cascade, et une rivière la Têt dont un bras passait au pied du site, on voyait couler l’eau des nombreux canaux d’irrigation qui actionnaient les anciennes industries (tannerie GUITARD, manufactures) ; on y venait pêcher la truite, c’était un endroit privilégié ; maintenant, tous ces canaux sont enfouis et il existe sous le site un réseau important de tranchées » [CAMPS, 2010, p.7]. De cette falaise ne subsiste actuellement qu’une partie bordant la propriété Sant-Martí.

Enfin, le territoire de Prades est riche en ravins (correcs) alimentés par des sources naturelles, dont le plus connu reste celui de la Basse. Celui-ci prend sa source dans les hauteurs non loin du lieu-dit Mas de Noguerol, et traverse une partie de la ville avant de se jeter dans le Lliscó, puis dans la Têt. Au début du 19e siècle, l’exhaussement du lit de la Basse menace les habitations, ce qui entraîna la mise en place de mesure de sécurité. De plus, l’eau du ruisseau est très souvent polluée d’immondices déversées. La commune a donc décidé de couvrir le ravin à la fin du siècle (1869 et 1885), ainsi que tous les ruisseaux qui traversaient la ville d’Ouest en Est [BLAIZE, D’ARTHUYS, PONSAILLÉ, TOSTI, 1992, p.51].

Arpenteur-géographe du Roi dans la province du Roussillon