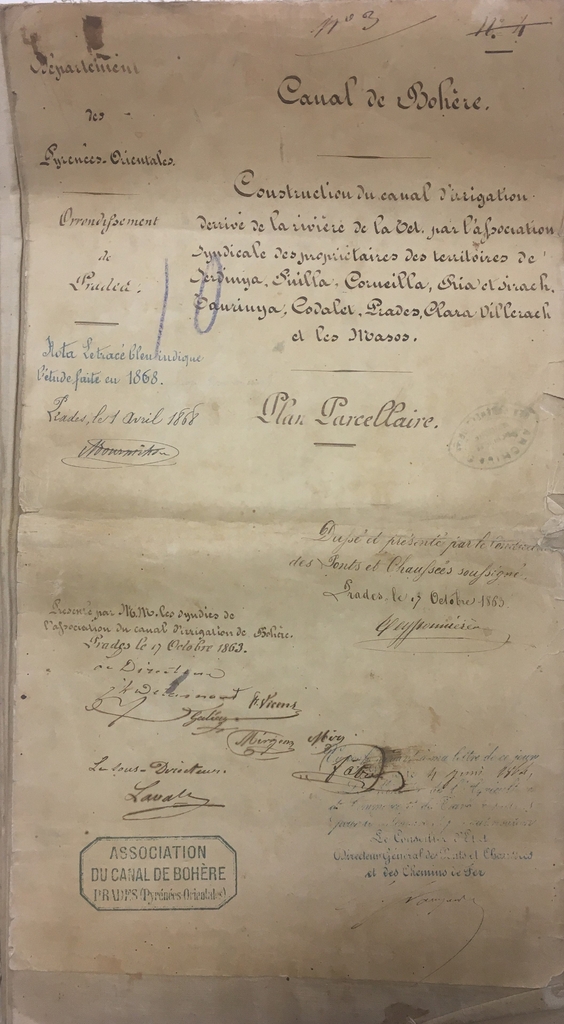

Canal de Bohère (1864 à 1881) :

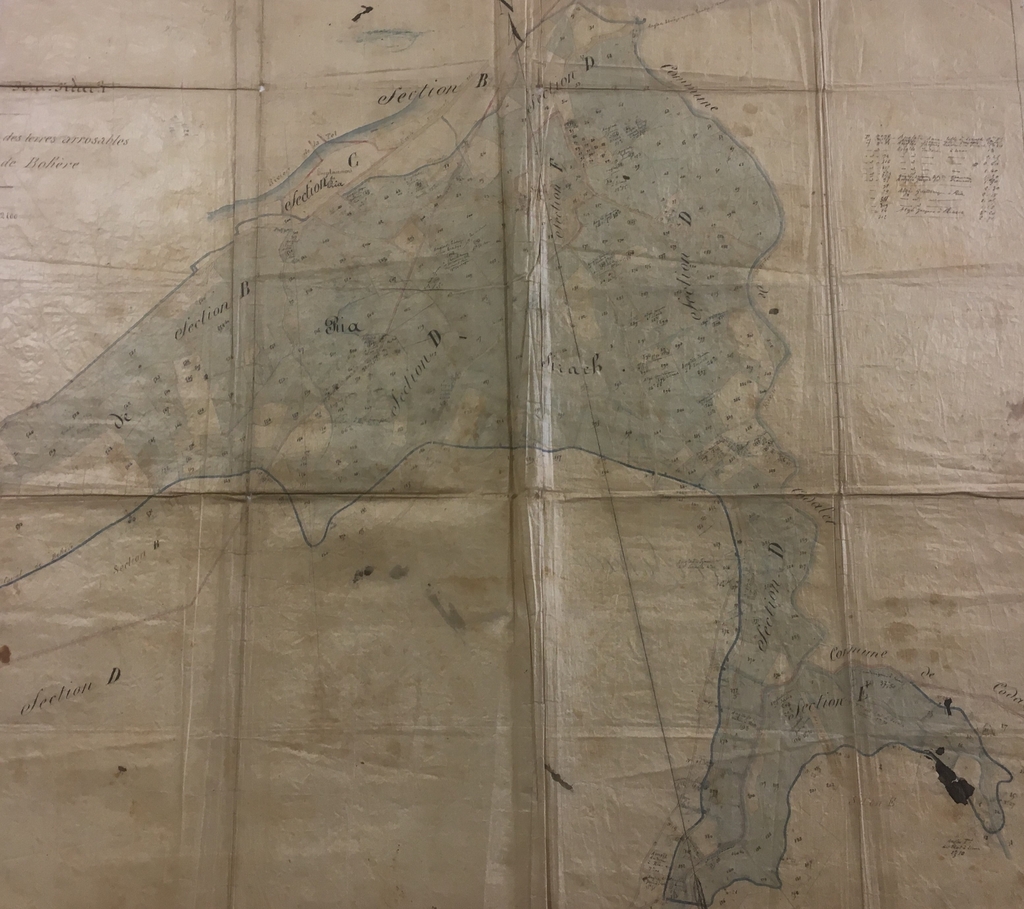

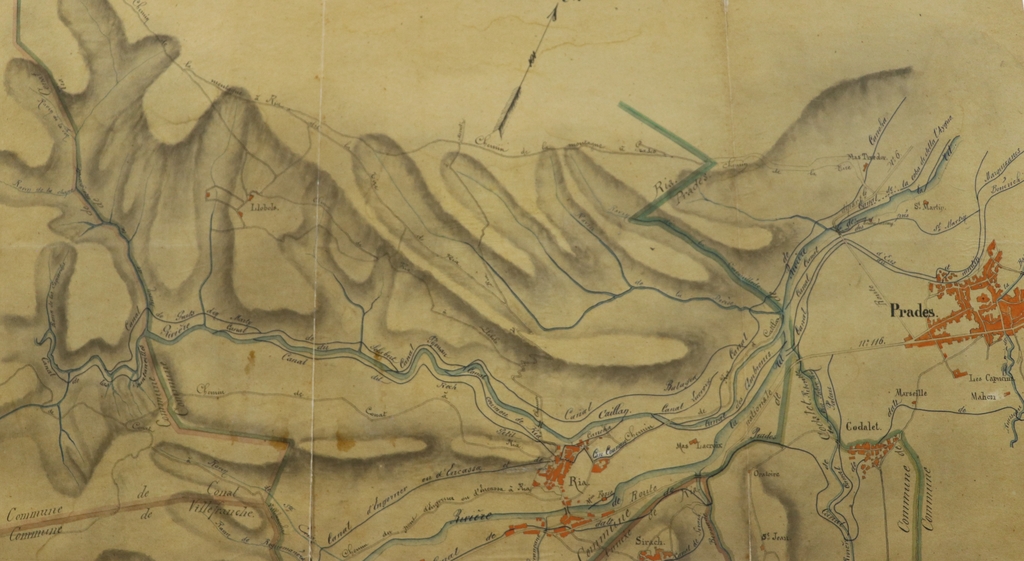

Le 19e siècle est marqué par une diversification des cultures agricoles et l’élargissement du périmètre irrigable sur la commune de Prades ainsi que des territoires alentours, afin de faire face à la concurrence de la plaine du Roussillon. Les syndics des canaux de Prades, Ria et Codalet ont dans ce sens adressé une lettre au Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 juillet 1837 ; « Chaque année, Monsieur le Préfet, chaque jour nous démontre combien il est nécessaire pour nous de profiter des avantages que nous pouvons retirer de la portée actuelle de notre canal, en aval de tous nos ponts, aqueducs et de chercher à donner ainsi un produit des terres qui devraient finir par devenir absolument improductives. Les immenses plantations de vignes qui ont eu lieu depuis un certain nombre d'années dans le premier arrondissement nous réduisent à la nécessité de diminuer nos vignobles, car nos vins ne peuvent soutenir la concurrence de ceux du premier arrondissement dont on nous inonde chaque année, le produit de nos vignes ne peut plus couvrir les frais de culture » [RIAUX, 2007]. Par ailleurs, l’extension des terres arrosables devrait permettre aux habitants plus modestes d’accéder à la ressource en eau, jusqu’ici principalement exploitée par les propriétaires aisés. Les communautés d’habitants de l’arrondissement de Prades demandent qu’un nouveau canal soit construit, à partir de la dérivation de la Têt. Ce futur canal, dit de Bohère, pourra ainsi transiter par les communes de Ria, Sirach, Codalet, Taurinya, Prades, Clara-Villerach et Los-Masos [RIAUX, 2007]. Cependant, le projet fait l’objet de nombreuses contestations émanent des communautés villageoises de la plaine du Roussillon. En effet, un nouveau prélèvement en amont des prises d’eau existantes, pourrait conduire à une importante pénurie d’eau. Les travaux du canal n’ont ainsi pu démarrer avant la seconde moitié du 19e siècle.

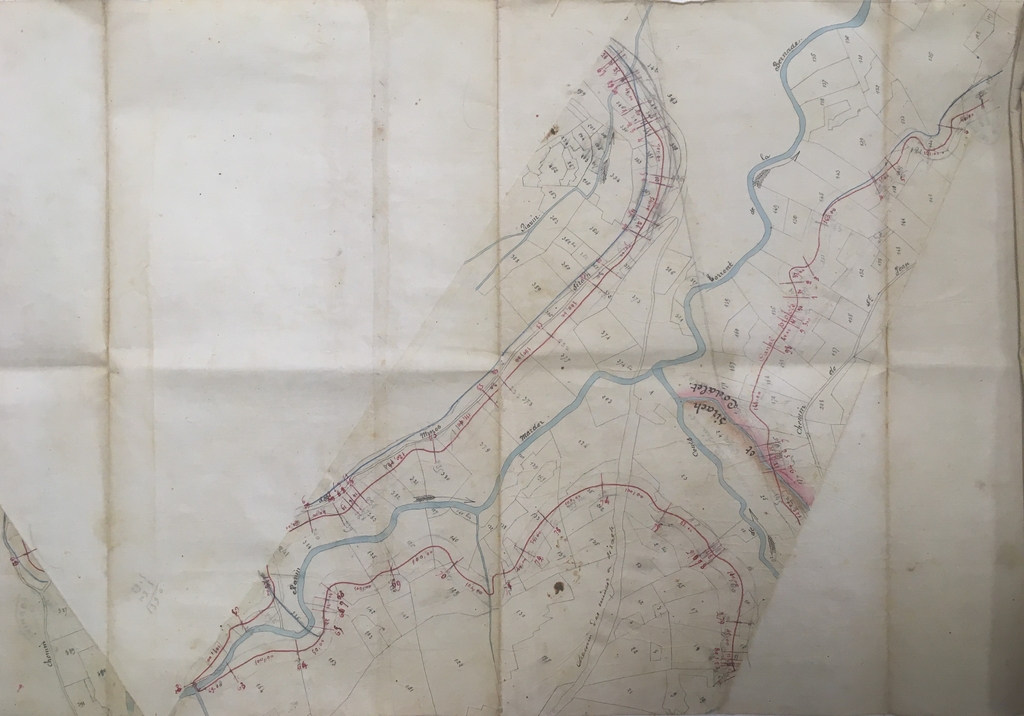

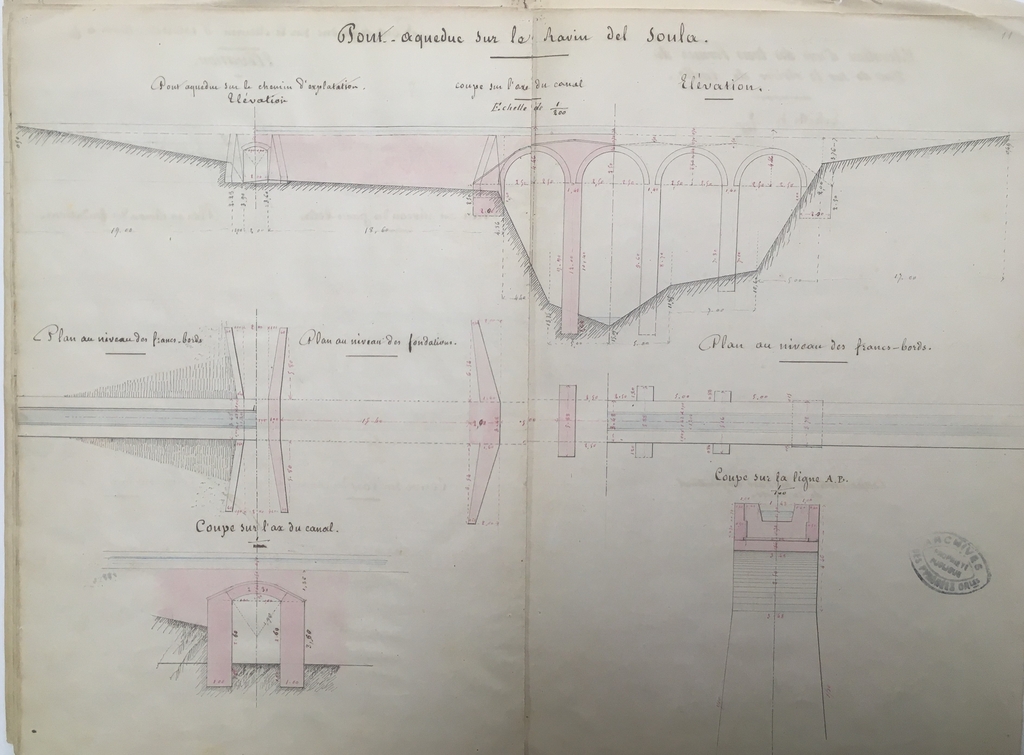

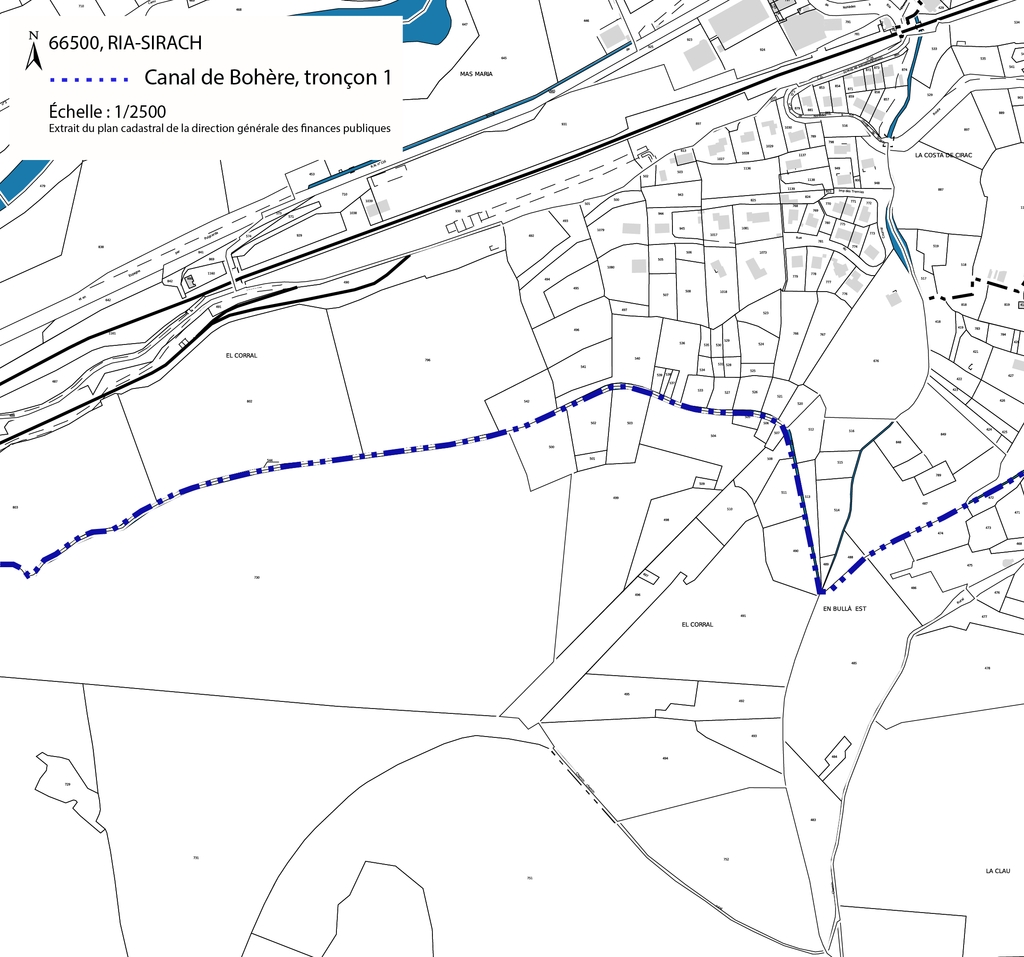

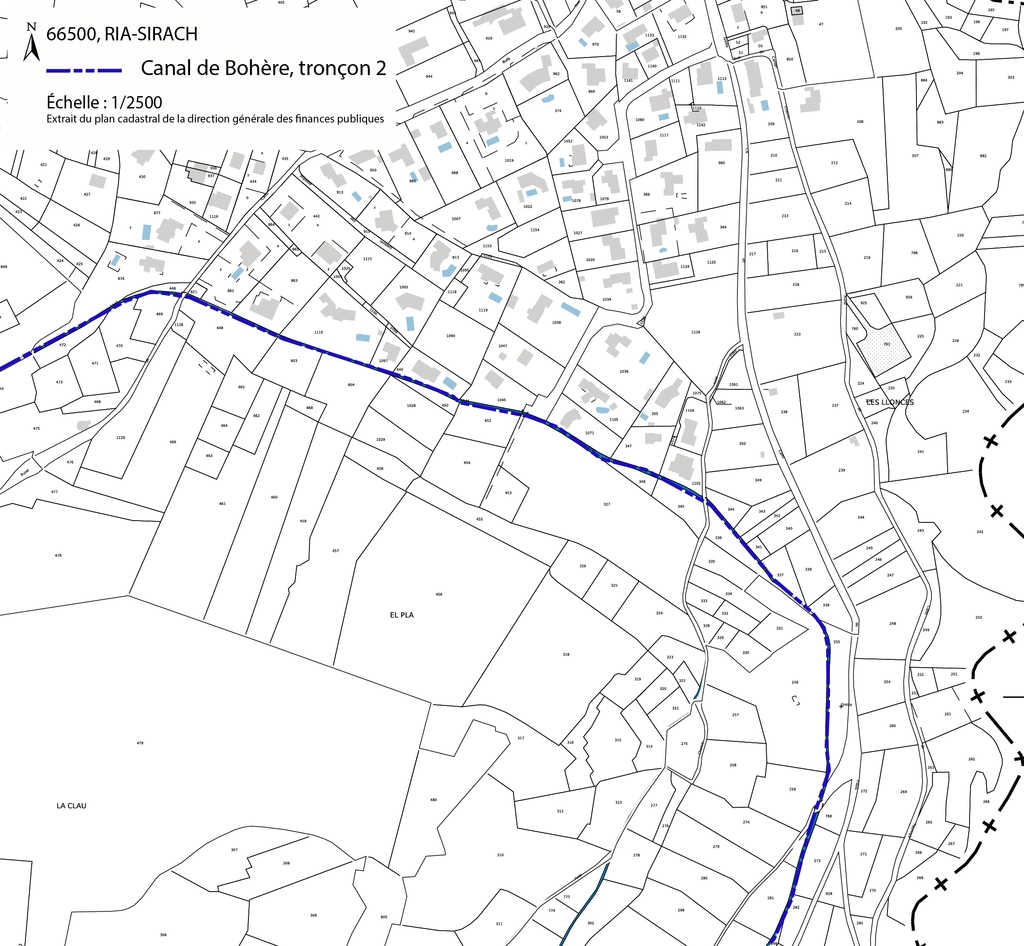

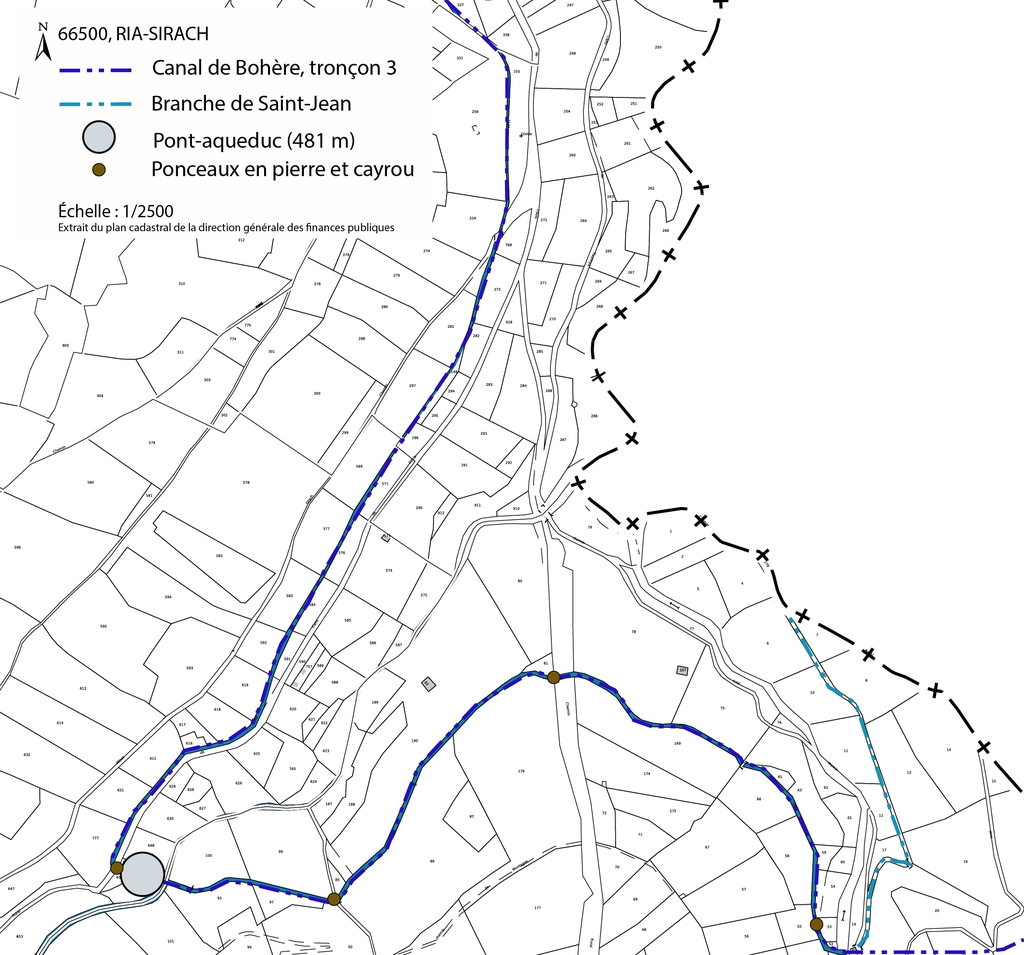

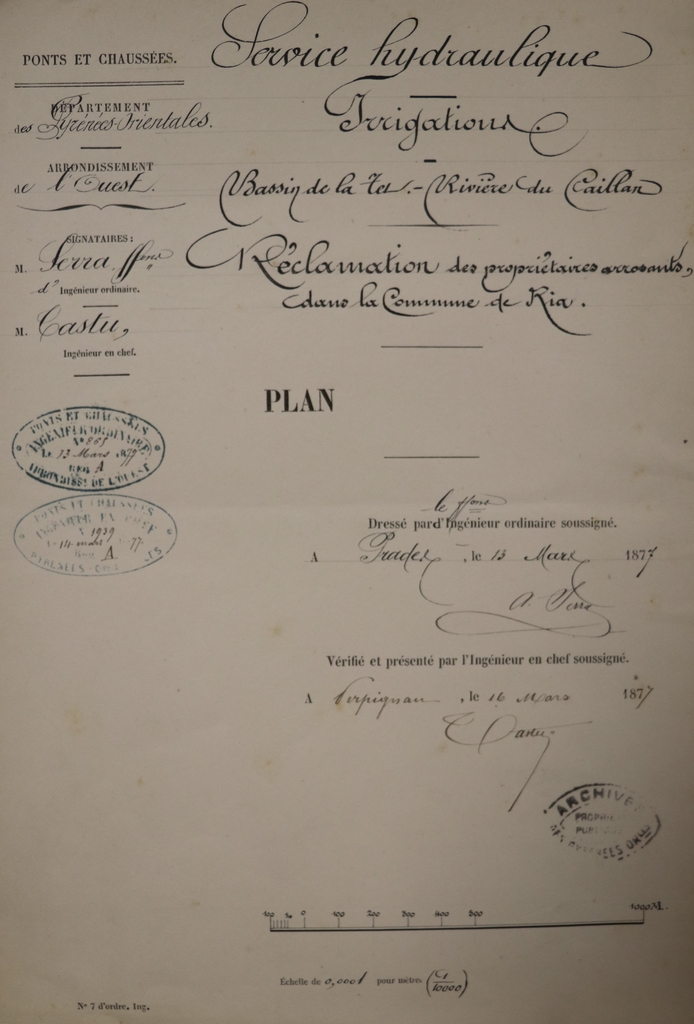

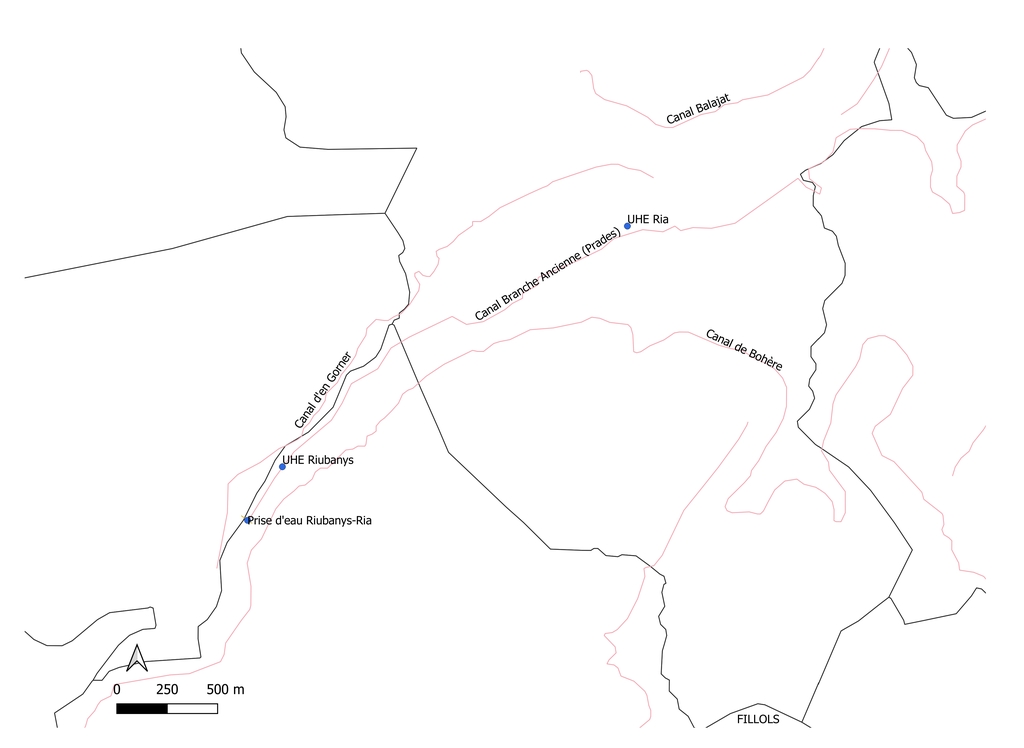

Construit de 1864 à 1881 sur la rive droite de la Têt [MERCADER, 1933, 125 pages], le canal de Bohère est un cours d’eau long de 42 km, qui permet l’irrigation des terres comprises entre sa prise d’eau sur la localité de Serdinya (Haut-Conflent) et Los-Masos. Le territoire de Ria-Sirach bénéficie de l’accès à l’eau du canal, depuis les années 1870. Cet ouvrage fut mainte fois fragilisé par la présence d’un sous-sol argileux, principalement dans la vallée de la Lliterà. D’importants travaux ont donc été réalisés entre 1932 et 1933, par les architectes Félix Mercader et Bernard Banyuls [MERCADER, 1933, p.79]. Malgré les mesures de consolidation prises lors de ces travaux, le canal est à nouveau endommagé au cours du siècle, principalement en raison de l’Aïgat (crue) d’Octobre 1940. L’entreprise Fondeville est alors chargée de réaliser les réparations, parallèlement à la modification du tracé initial. Le premier syndicat du canal de Bohère s’est constitué à la suite de la publication d’un décret impérial du 14 mars 1863, accordant aux habitants des communes de Ria, Codalet, Prades, Clara et Los-Masos à se réunir en association Syndicale, appelée « Société du Canal de Bohère » [MERCADER, 1933, p.24]. Chargée de l’entretien et de l’exploitation du canal, cette structure toujours existante, est portée par un Syndicat Intercommunal à vocation unique, dont le maire de Los Masos, Monsieur Guy Cassoly, en est l’actuel président. Les communes évoquées ci-dessus sont toujours comprises dans le périmètre. Par ailleurs, l’association « Sauvegarde du canal de Bohère » créée en 2016, est chargée de protéger et de valoriser le patrimoine « historique, culturel, architectural, agricole, touristique, environnemental » du cours d’eau [Journal officiel].

La tempête Gloria de Janvier 2020 a entrainé de nombreux dégâts sur le canal, notamment au niveau de la branche Saint-Jean avec des effondrements et glissements de terrain. Celle-ci a fait l’objet d’une réparation provisoire au mois de Février 2020, par le personnel du canal [LAMBERT, Canal de Bohère, II. Les travaux réalisés ou en projet. Mars 2020].

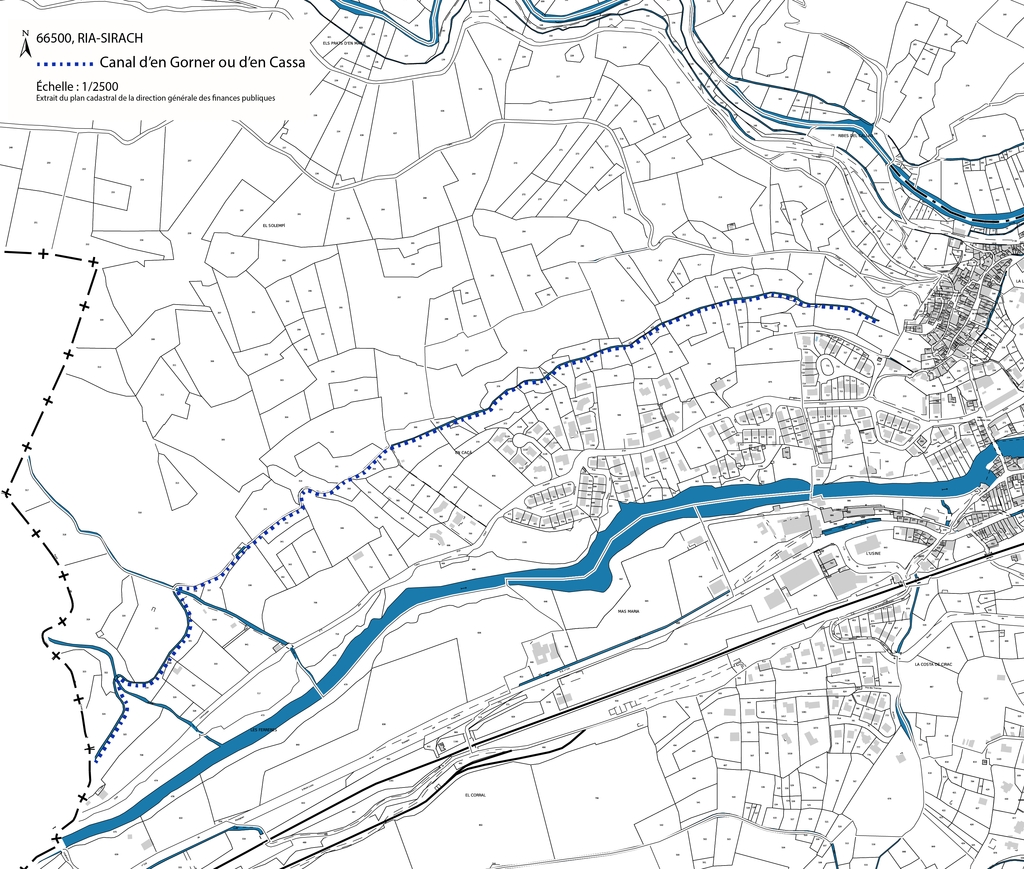

Canal d’En Gorner ou d’En Cassa :

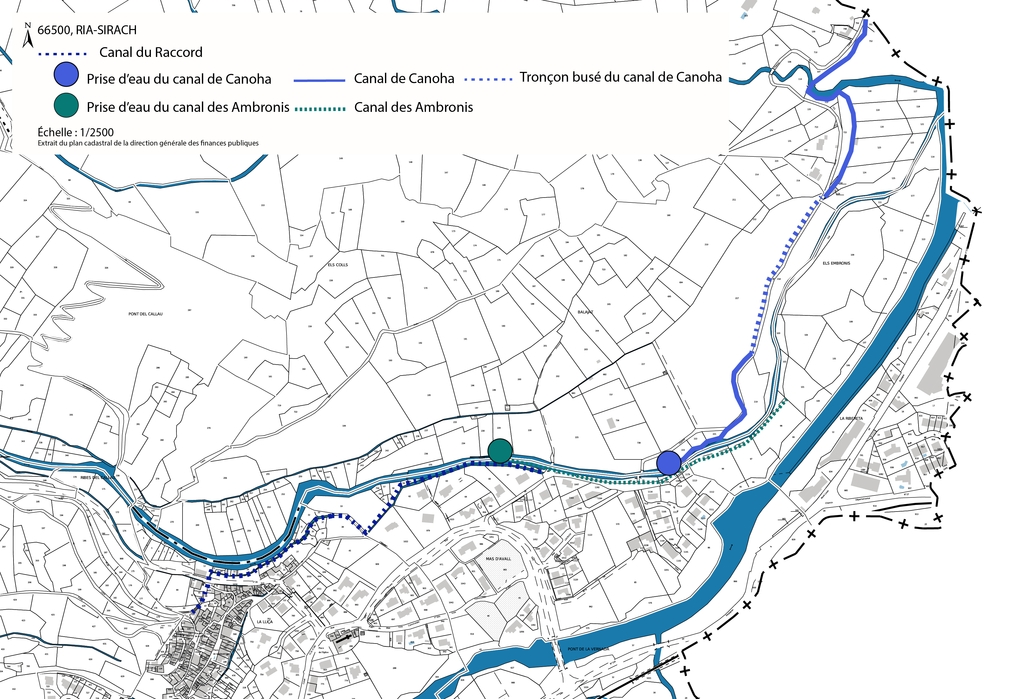

L’ouvrage est probablement très ancien, puisqu’il passe au Sud de la citerne d’eau conservée sur le site du château d’Arria. Dans les archives datées de la fin du 19e siècle, il apparaît sous le nom de canal « d’en Gorner » ou « d’En Cassa », notamment dans l’une des premières réunions de l’assemblée des tenanciers qui s’est tenue le 29 septembre 1885 [A.D. 66 : 14 Sp 131]. Dans la première moitié du 20e siècle, la gestion du canal est portée par deux syndicats. En effet, le canal est découpé en deux tronçons, à savoir celui d’En gorner /d’En cassa ainsi que d’Encanoha ou de Canoha, ce dernier étant considéré comme étant le prolongement du précèdent. Il est mentionné dans les archives dans la première moitié du 20e siècle, notamment dans un arrêté du 10 Septembre 1908, autorisant le syndicat du canal d’arrosage à « substituer au barrage volant de sa prise d’eau un barrage fixe en maçonnerie établi sur le même emplacement, dans la commune de Ria » [A.D. 66 : 14 Sp 131].

Les délibérations des assemblées générales des tenanciers des canaux en date du 10 Mai 1908, ont approuvé une cession d’eau exceptionnelle à la société des Chemins de fer miniers des Pyrénées-Orientales. En effet, la dérivation des eaux de la Têt au profit du canal d’arrosage, a uniquement été autorisée pour une utilisation agricole. Cependant, le volume d’eau pouvant être prélevé étant considéré comme « insignifiant », l’avis a été rendu favorable. Ce volume estimé à 1500 litres par jour, permettait d’alimenter des locomotives des chemins de fer [A.D. 66 : 14 Sp 131].

Comme certains autres canaux présents sur le territoire de Ria-Sirach, celui d’En Gorner ou d’En Cassa a bénéficié de travaux de restructuration au cours du 20e siècle. Une lettre en date du 13 Octobre 1910 et adressée au préfet du département par l’association syndicale du canal, a indiqué l’urgence de la réalisation des travaux devant être « finis pour la prochaine saison d’arrosage ». Ces travaux réalisés, ont notamment permis de restructurer la prise d’eau à Feuilla entre 1910 et 1911 [A.D. 66 : 14 Sp 131].

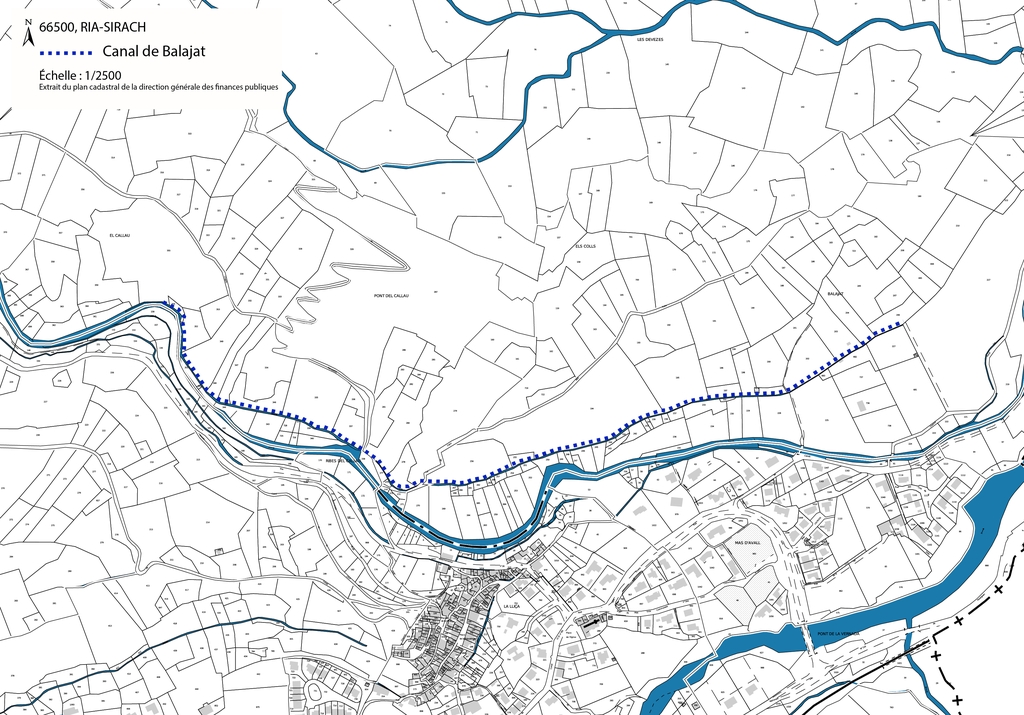

Canal de Balajat :

Selon un rapport établi le 27 Mars 1888 par un ingénieur du nom de Sorel, le canal a été réglementé par deux règlements datant de 1660 et 1778. Le premier rôle mis en place pour payer les frais de curage et autres dépenses date du troisième règlement, élaboré le 4 Mars 1888 [A.D. 66 : 1933W384]. L’assemblée décide également de répartir l’eau pour l’irrigation des jardins deux fois par semaine, soit les dimanches et jeudis. Le tableau d’arrosage des propriétés dépendantes du canal élaboré la même année, donne des indications sur la durée de l’arrosage, qui varie en fonction de la superficie des terrains concernés par l’irrigation (ex ; 13 min/110 hectares accordées à M. Joseph Grébul et 39 min/340 hectares accordées à M. Etienne Salles).

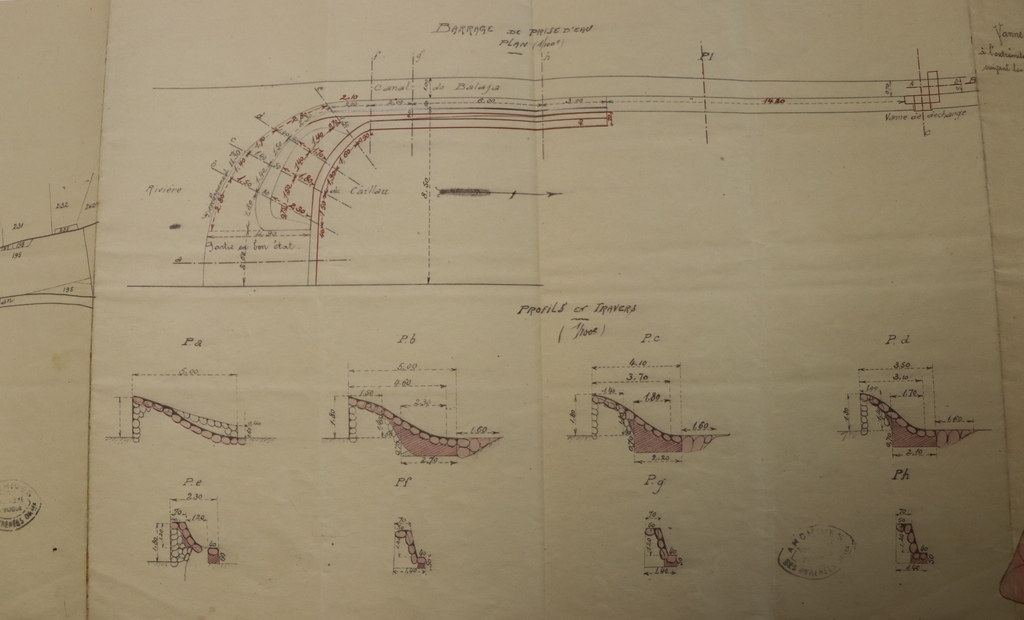

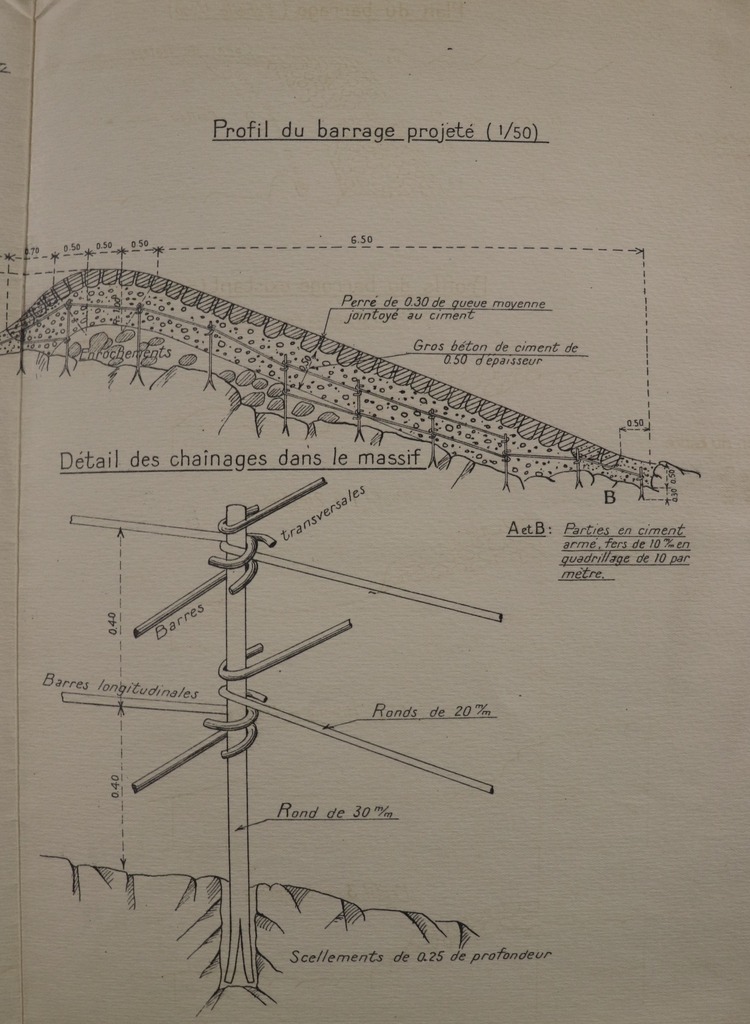

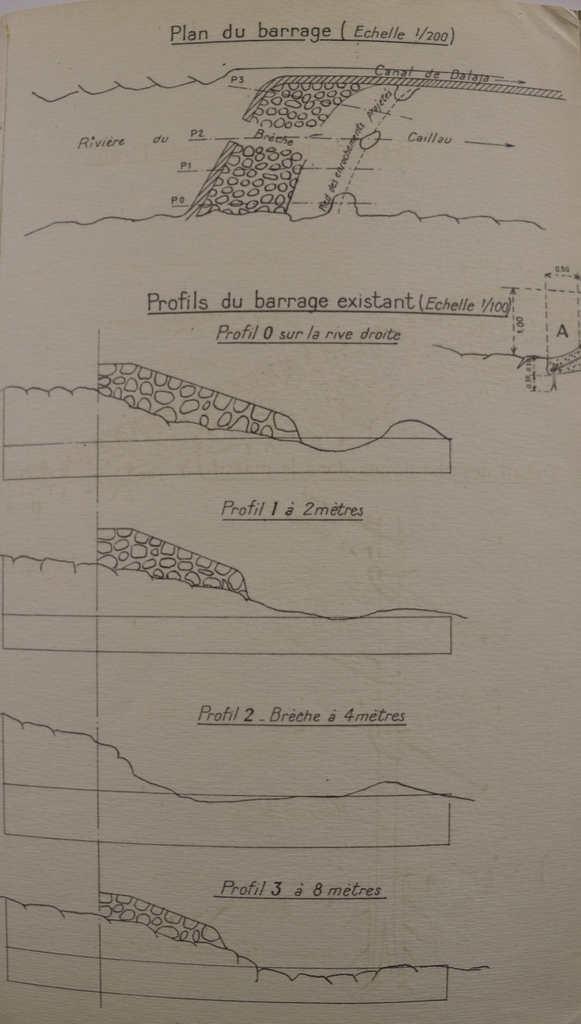

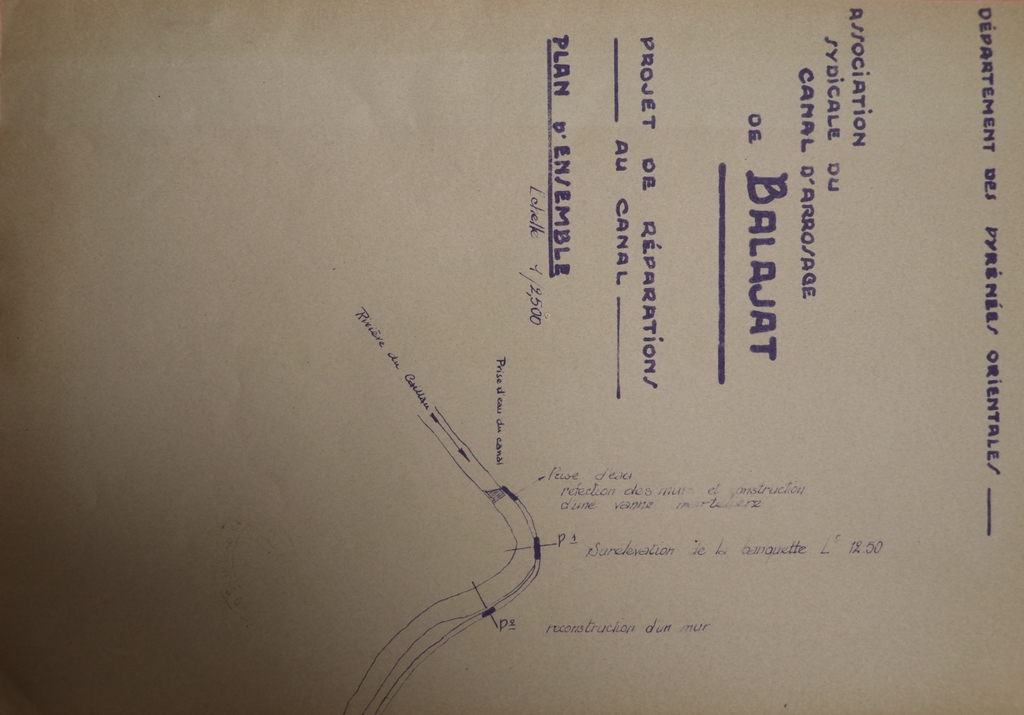

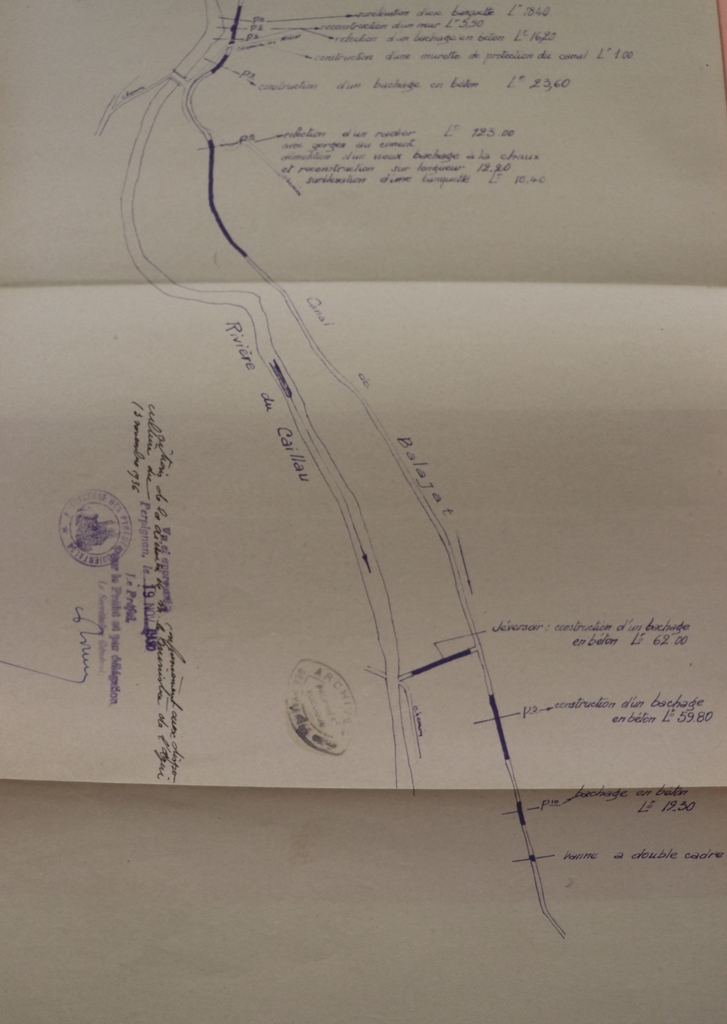

Le cours d’eau permettait d’arroser au 20e siècle une superficie d’environ 9 hectares, comme l’indique une lettre du ministre de l’Agriculture adressée au préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 19 Novembre 1936. Le périmètre comprenait principalement des jardins familiaux situés à proximité du village de Ria [A.D. 66 : 14 Sp 131]. Plusieurs travaux ont été réalisés au cours de ce siècle, notamment en 1913 et en 1932 avec la réfection du barrage au niveau de la prise d’eau et la construction de banquettes ou bachages en béton, afin d’améliorer l’arrosage des terres. Ceux réalisés en 1913 et portés par l’association syndicale autorisé du canal de Balajat, ont consisté à reconstruire le barrage de la prise d’eau en maçonnerie de blocage, à refaire les enrochements au pied du barrage, sur toute la longueur avec un encastrement dans le sol d’une profondeur de 0 m,35 m, ainsi qu’à construire des murs de soutènement en pierres sèches sur une longueur de 14,20 m. Sur les 3500 francs de travaux, un total de 233 francs a pu être accordé par le ministère de l’Agriculture en 1914. Avec la première guerre mondiale, les travaux sont stoppés et ne reprennent qu’à partir de 1920.

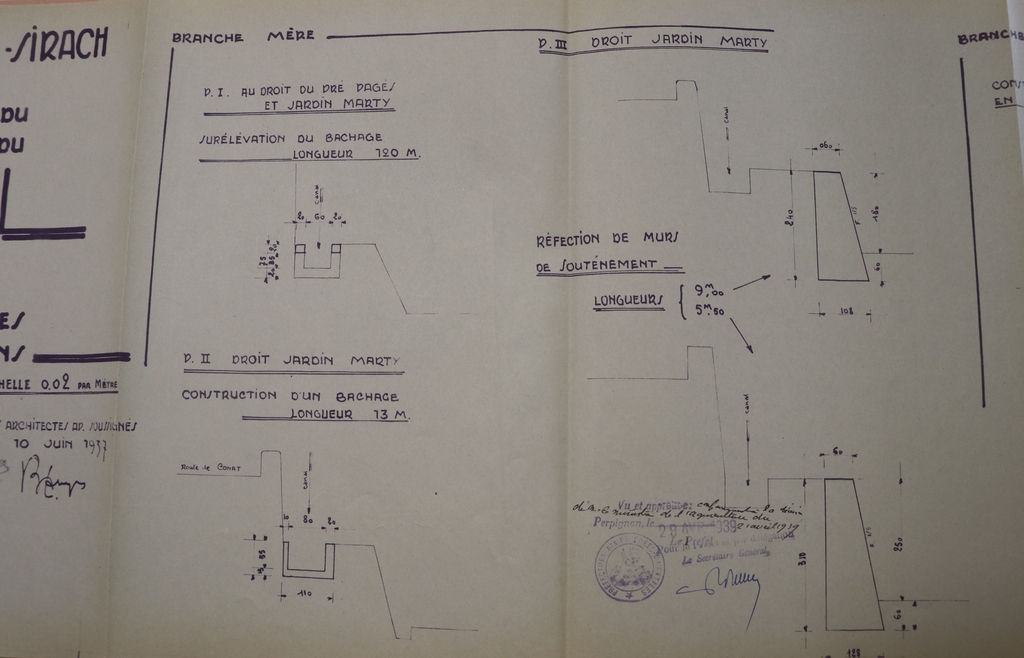

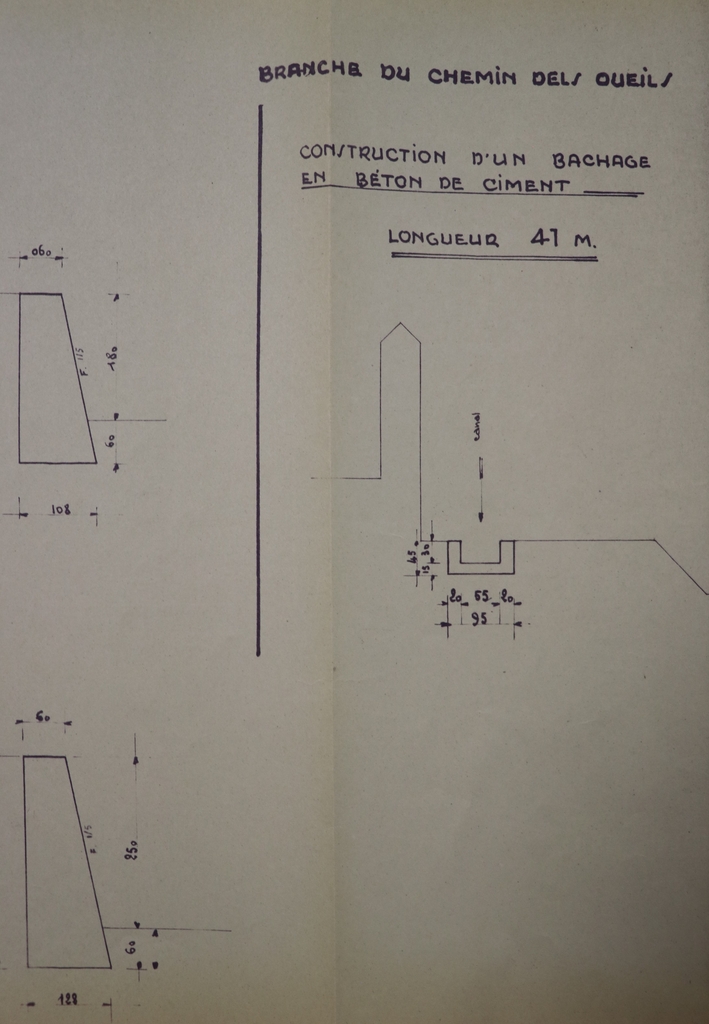

De nouvelles réparations sont effectuées en 1932, à la suite de dégâts provoqués lors des inondations de décembre 1932. Une partie du barrage emporté est donc reconstruite et les éboulements situés à l’emplacement de ce dernier sont dégagés. Ces aménagements ne tiennent qu’un temps, puisque de nouvelles crues fragilisent à nouveau le canal en 1935 [A.D. 66 : 14 Sp 131]. Afin de lutter contre le chômage qui apparaît en forte hausse dans la région, les travaux supplémentaires réalisés en 1936 ont été « donnés à l’adjudication sur appel d’offres entre les entrepreneurs de la commune et des environs » [A.D. 66 : 14 Sp 131]. Le dossier relatif à ce nouveau projet de réparations, mentionne les taxes annuelles payées à l’hectare par les tenanciers de l’association du canal de Balajat ; entre 1926 et 1933, la taxe est estimée à 800 francs par hectare pour les jardins et à 400 francs par hectare pour les champs. De 1933 à 1935, la taxe est de 700 francs par hectare pour les jardins et de 350 francs par hectare pour les champs. Afin de réaliser ces travaux, l’Association syndicale du canal de Balajat a établi une demande de subvention sur les fonds départementaux. L’extrait du Registre des Délibérations de la Commission Départementale, portant sur la séance du 9 Janvier 1937, mentionne l’attribution d’une subvention limitée au maximum de 13. 583 francs. Les plans des réparations à effectuer ont été réalisés en 1936 par les architectes Félix Mercader et Samuel Banyuls. Celles-ci ont consisté à réfectionner les murs de soutènement prévus d’être maçonnés au mortier de ciment, à construire une vanne martelière au niveau de la prise d’eau du canal et un bachage en béton au niveau du déversoir. Elles ont également concerné la surélévation des banquettes ainsi que la démolition d’un vieux bachage à la chaux réalisé en 1921, pour être reconstruit sur une longueur de 12,20 m.

Canal du Rec Comù ou Rec Comou :

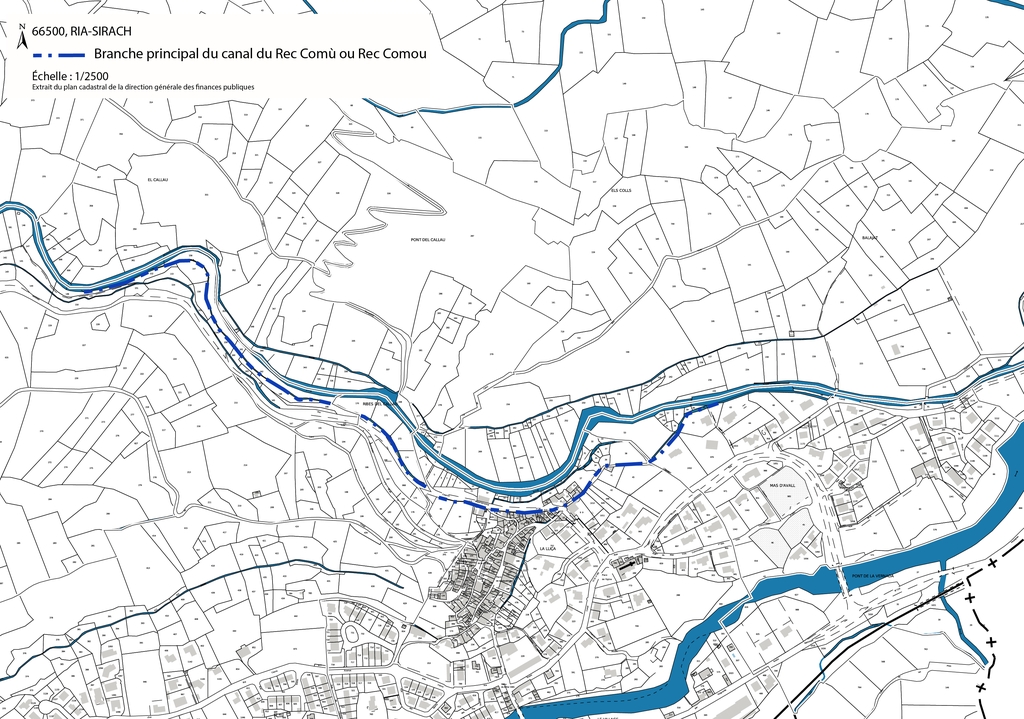

Ce cours d’eau est existant depuis au moins 1800, comme l’atteste l’étude des canaux du bassin versant du Caillan, réalisée par le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes en 2018. Son premier rôle date quant à lui de 1872 [SEGALEN, Etude PNRPC Canaux Haut-Conflent. Bassin versant du Caillan et secteur T2-T3 du bassin versant de la Têt, 2018, p.13]. Toutefois, le premier règlement d’eau reste inconnu ; son syndicat fonctionne en vertu d’un règlement approuvé par M. le Préfet le 9 Septembre 1858, conservé aux archives départementales. Le tableau d’arrosage des propriétés dépendantes du ruisseau du Rec Comù en date du 15 Novembre 1872, permet de connaître la fréquence d’arrosage des jardins, estimée à deux fois par semaine. La superficie à l’arrosage reste relativement faible, puisqu’elle représente 18 ares [A.D. 66 : 14 Sp 131].

Comme la plupart des canaux qui ont leur prise d’eau dans le Caillan, le Rec Comù ne présente pas ou très peu d’eau en période de sécheresse. Un procès-verbal de visite de la commune de Ria établi le 31 Août 1876 par le ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, indique que « les arrosages sont suspendus dans toute la vallée, sauf pour les prairies, fourrages d’hiver, les maïs et les haricots tardifs », au moment où le niveau d’eau est le plus bas (principalement en été) [A.D. 66 : 14 Sp 131]. Outre la sécheresse, les catastrophes naturelles telles que les inondations n’ont pas épargné le canal, qui a été endommagé lors de la crue du 30 Octobre 1814. L’année suivante, une assemblée des propriétaires s’est tenue afin de les informer sur la nécessiter de payer tous les frais nécessaires aux réparations.

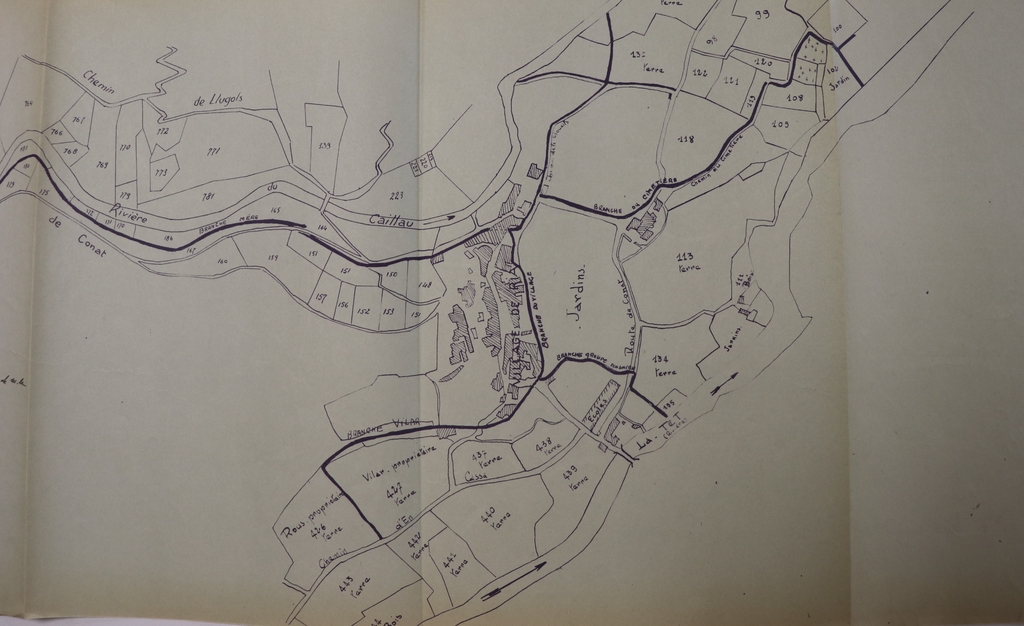

Le canal a bénéficié en 1937 de travaux de réparations (65.000 francs), en partie subventionnés par le ministère de l’Agriculture. De la même manière que les canaux de Bohère et de Balajat, les travaux ont été réalisés par les architectes Félix Mercader et Bernard Banyuls. Ils ont consisté à reprendre le revêtement en béton et les murs de soutènement, ainsi qu’à construire un bachage en béton de ciment [A.D. 66 : 1933W384]. Le plan de situation dressé par les Architectes A.P. soussignés, à Prades le 10 Juin 1937, permet de voir les branches secondaires reliées à la branche mère, permettant l’alimentation en eau du village.

Canal de Canohas :

Ce cours d’eau qui part du Caillau en amont de Ria, a été construit en 1336, par autorisation de l’abbé Grimald de Banyuls de Saint-Michel-de-Cuxa. Suite à la déviation de la Têt en 1779, il n’arrose plus que certaines terres de Ria, Prades et de la commune de Catllar [VIALLET, 2007, p.117].

Canal dit Rec de Dalt :

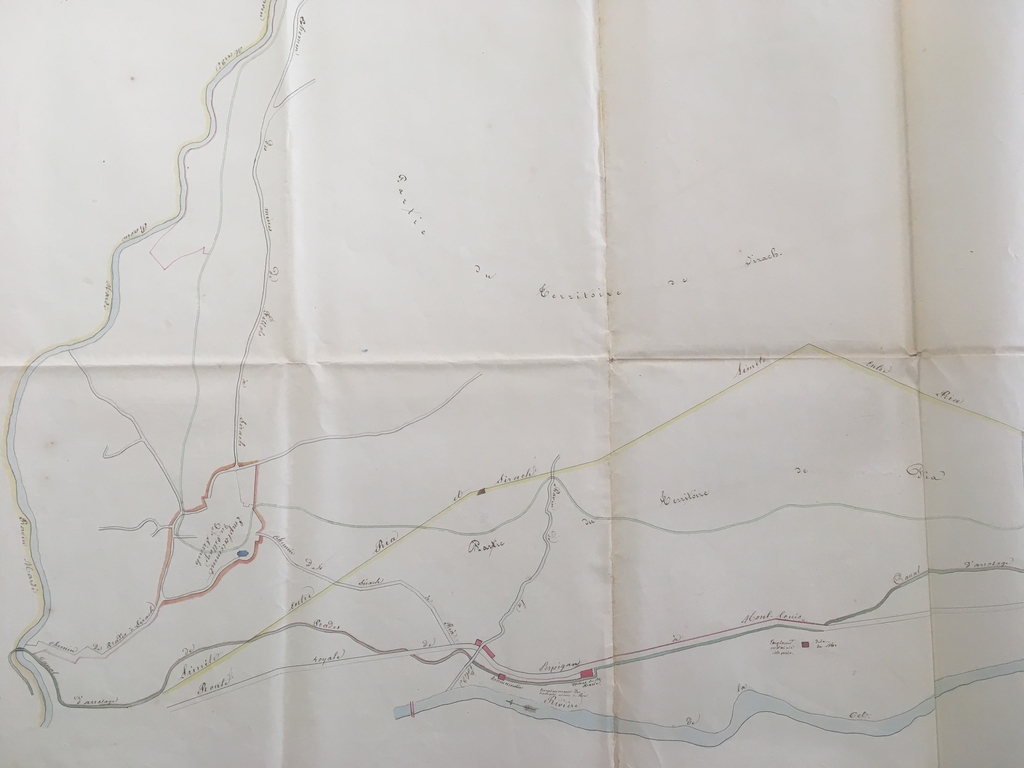

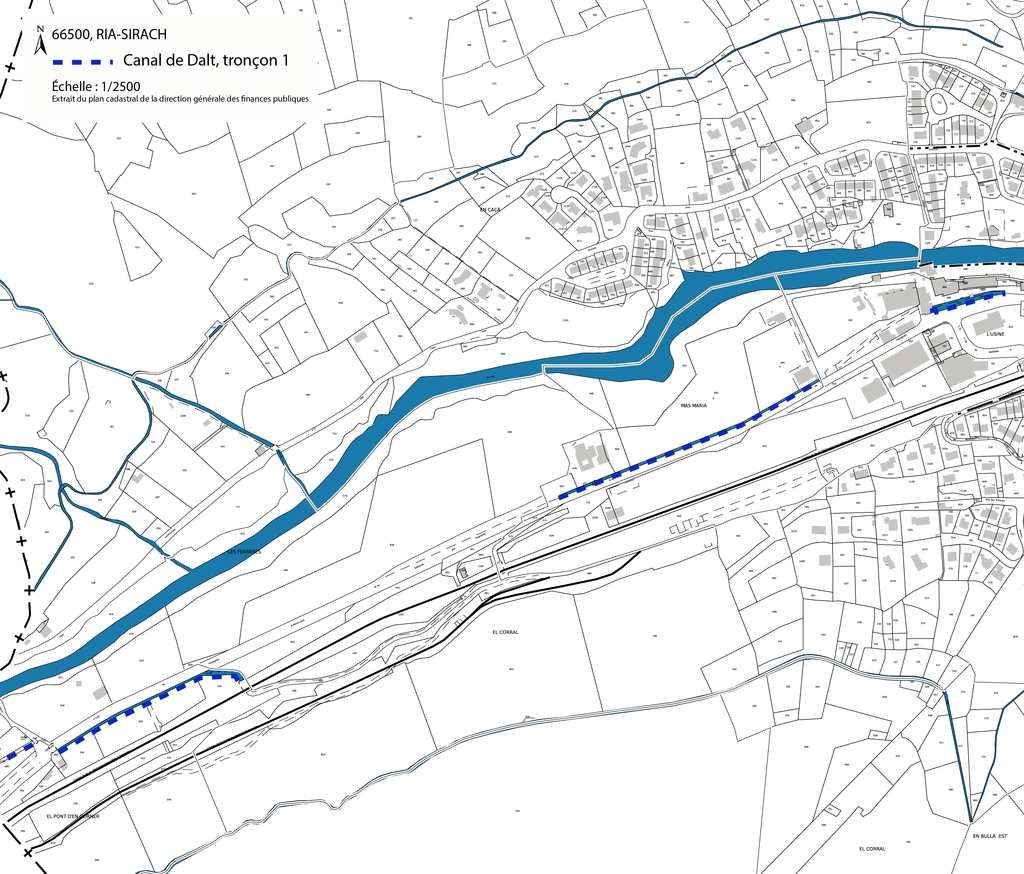

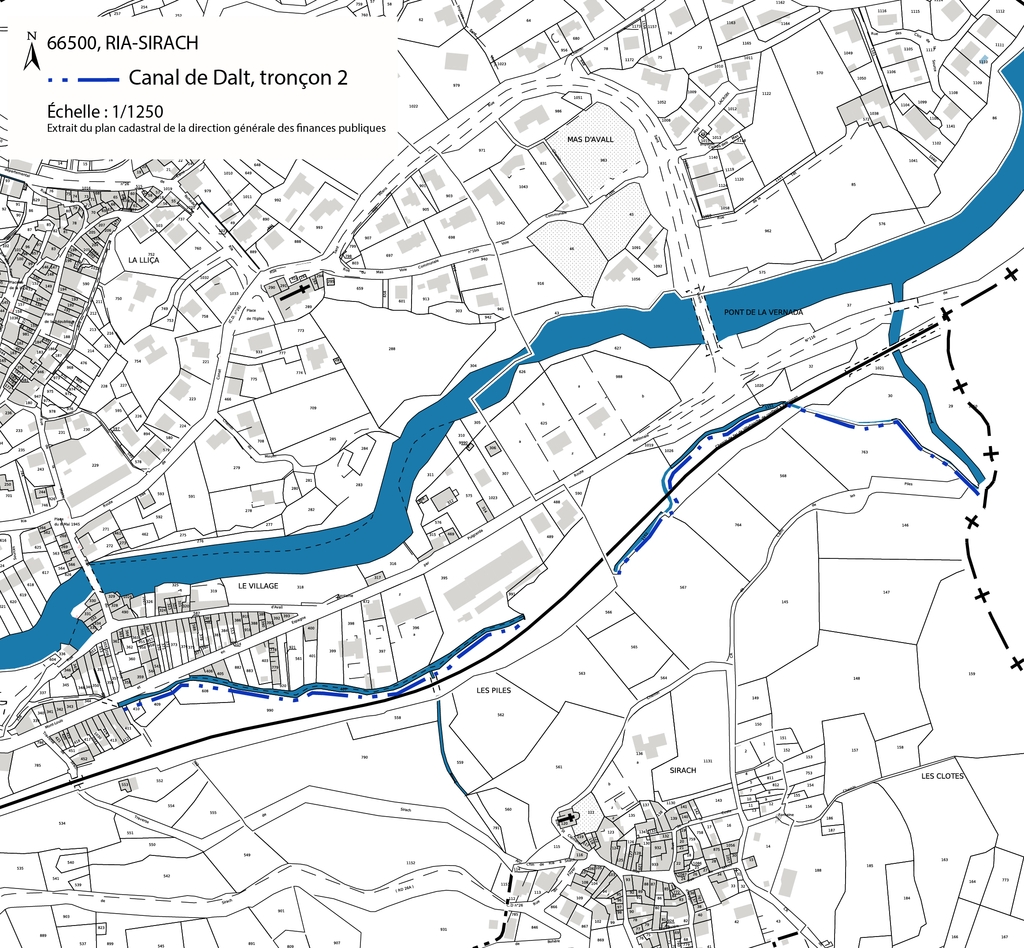

La Têt est franchie par le canal dit Rec de Dalt (« d’en Haut » en catalan), connu comme étant l’un des plus anciens canaux d’irrigations du Conflent. Selon l’historien Jaubert de Passa, la première mention du Rec de Dalt est faite en 1285, au moment où les « religieux de Saint-Michel-de-Cuxa (…) et de Notre-Dame de Lagrasse », décident d’établir un canal sur le territoire de Prades [JAUBERT DE PASSA, 1821, pp.111 et 112]. Afin de l’alimenter en eau, une concession visant à prendre les eaux de la fontaine d’En-Gorner (territoire de Ria) est prévue par l’abbé de Saint-Michel de Cuxa. C’est finalement le roi Jacques II, qui, après avoir prouvé que ces eaux étaient dépendantes du district royal de Villefranche et acheté le titre de propriété, se chargea d’instaurer une nouvelle concession en date du 13 juillet 1305, établissant le syndicat du nom de Dalt. Outre la fontaine d’En Gorner, il est également prévu d’utiliser les eaux de la Têt [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.114]. Un document daté du 27 Mars 1879, indique la prise d’eau du canal de Dalt, située au niveau de la rivière de la Têt entre Villefranche-de-Conflent et Ria [A.D. 66 : 1933W180].

Des dispositions bien précises liées à l’usage et la gestion de l’eau du canal sont définies dans la concession. En effet, les habitants de Prades et de Codalet ont l’obligation « de se rendre aux ateliers » de construction du canal, sous peine d’une amende ou d’une journée de travail [PATAU, BERNADAS, MONESTIER, 1990, p.16]. De plus, le canal est commun aux habitants de Prades et de Codalet, qui bénéficient d’une autorisation pour « agrandir, refaire et défaire la digue et le canal, toutes les fois qu’ils le jugeront convenable, pour recevoir un volume indéterminé d’eau ». Selon Jaubert de Passa, le canal d’une largeur estimée à environ 3 pieds, permet d’arroser au 19e siècle 1096 journaux de terre, soit 36189 ares sur les territoires de Ria, Codalet et Prades. De plus, il fut utilisé pour l’entretien de quelques usines, dont une manufacture de draps à Prades [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.115]. La concession permettait également le fonctionnement de moulins à farine, exclusivement réservés aux seigneurs [JAUBERT DE PASSA, 1821, p.117].

Les membres du syndic du canal de Dalt nommé le 9 Mai 1813, bénéficient de pouvoir qui leur sont propre, dont la possibilité d’ordonner et de faire exécuter tous les travaux communs nécessaires au cours d’eau. Ils peuvent également nommer et révoquer le bannier ou reguier du canal [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Plusieurs règlements rattachés à la concession de 1305 ont été instaurés, dont celui du 8 Mars 1815, approuvé par Monsieur le préfet du département le 26 janvier 1816. Le document régit l’association du Canal de Dalt, en vertu d’une ordonnance royale du 7 décembre 1814 [A.D. 66 : 1933W181]. Il permet d’indiquer le temps accordé pour les arrosants, ou encore le nombre de tenanciers arrosants (22 à Ria et 3 à Sirach). Ces derniers s’organisent en assemblée, chargée d’élire les syndics titulaires et suppléants. Le canal est administré par le syndic, qui a notamment pour fonction de fixer les taxes pour l’entretien du cours d’eau. Lors d’une réunion des syndics du canal tenue le 18 janvier 1818, il a été question de nommer et de révoquer un bannier ou garde conservateur, chargé de veiller à l’aménagement des eaux et de dresser les procès-verbaux contre les contrevenants aux règlements. De plus, une délibération du conseil municipal de Prades en date du 26 août 1824, indique que « les frais des travaux de quelque nature qu’ils puissent être seront à la charge des propriétaires qui en ont demandé l’exécution ou de ceux qui désireraient y contribuer volontairement ».

Actuellement, le Rec de Dalt est géré par l’ASA Branche ancienne de Prades, qui regroupe également le Rec de Baix (canal inférieur de Prades édifié vers 1521), conduisant à la création d’un secrétariat partagé dans les années 2000 [ROMEIRA, Juillet 2014].

Le canal de Dalt est un ouvrage structurant sur le territoire de Ria-Sirach, qui a permis le développement d’une industrie hydraulique, dont les moulins à farine existants dans les sources historiques depuis le 18e siècle. En effet, l’état des moulins en date de 1741 mentionne la présence de trois édifices [ROSENSTEIN, Revue Conflent, 1989, p.34] ;

1) Moulin en régie détenu par le sieur Emmanuel Delcamp (garde de la Capitainerie Générale de la Viguerie de Conflent), avec un produit annuel moyen estimé à 55 livres.

2) Moulin possédé par les communautés, avec un produit annuel moyen estimé à 200 livres.

3) Moulin appartenant à un roturier, avec un produit annuel moyen estimé à 200 livres.

Deux de ces moulins apparaissent sur le cadastre de la première moitié du 19e siècle, à l’emplacement du site industriel des anciens hauts-fourneaux de Ria édifiés postérieurement. Celui localisé en amont est connu antérieurement au 18e siècle, puisqu’il appartenait dès 1569 à Bartolomeu Maria, qui détenait à quelques centaines de mètres un important mas. Dans la première moitié du 18e siècle, la commune obtient l’autorisation de construire son propre moulin à farine en aval du précèdent, ce qui entraîna de nombreuses tensions entre les différents propriétaires. Le 7 Juin 1813, le moulin est vendu à Monsieur J.-B. Rolland, pour la somme de six mille six cents francs [VIALLET, 2007, p.48]. En partie détruit par l’inondation de 1818, l’édifice est remis en état par son propriétaire, et restera en fonction jusqu’en 1827. À la fin du siècle, le moulin dit « Maria » est transformé en moulin à huile et en moulin à foulon pour la laine ou le cuir [TOSTI, BLAIZE, Revue D'Ille et d'Ailleurs, numéro 22, Avril 1991, p.56]. L’édifice semble avoir disparu, son emplacement correspond à l’actuelle entrée de l’entreprise Jocaveil.

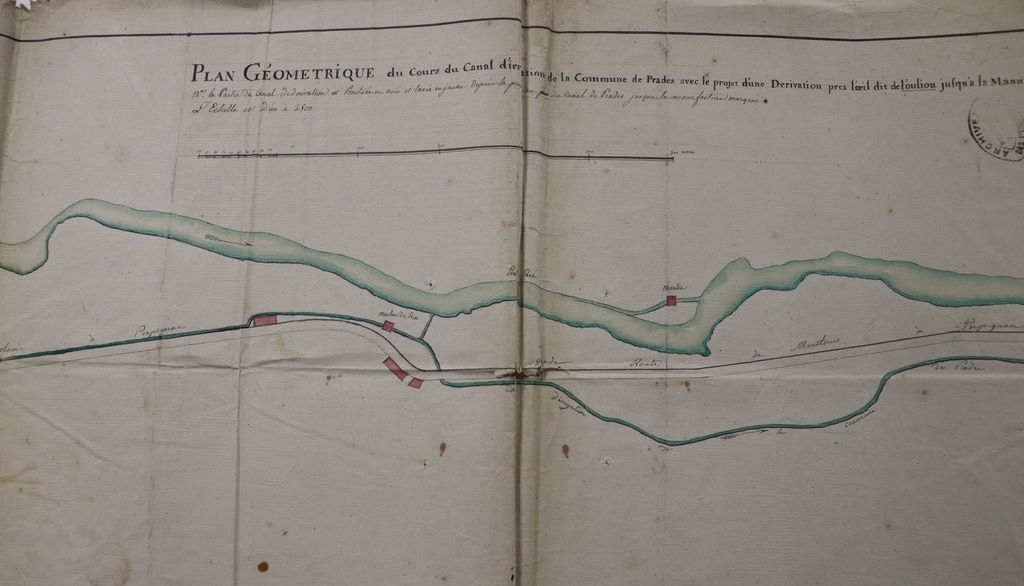

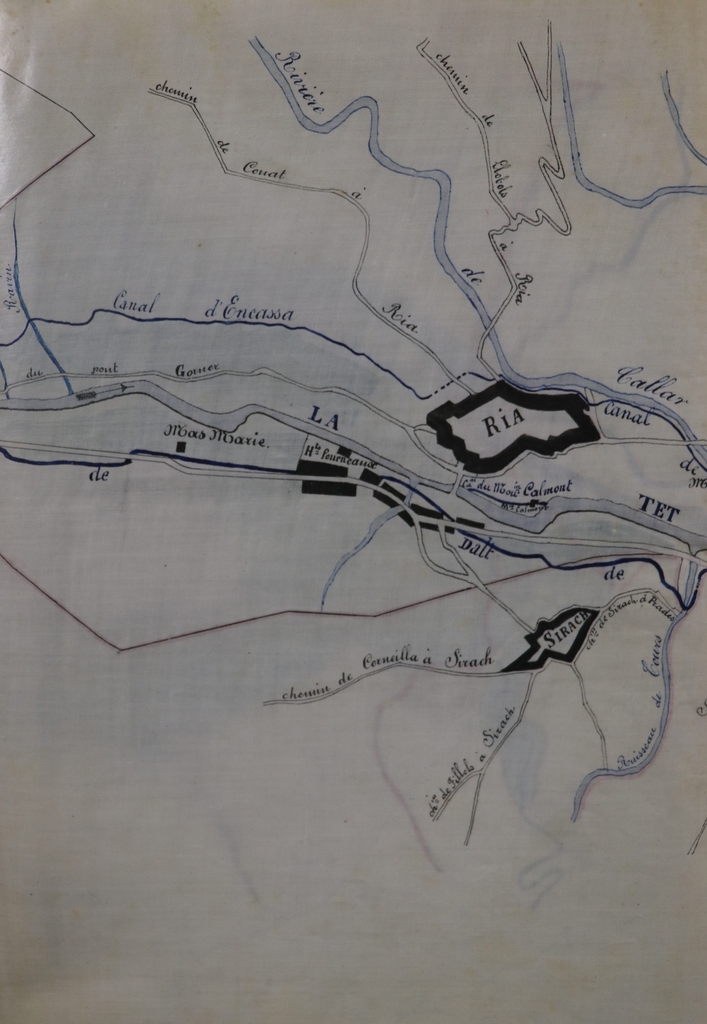

Le troisième correspond au corps de bâtiment ruiné situé dans le prolongement du chemin du Moulin, en rive gauche de la Têt (cadastré 0C 283). Il apparaît sur plusieurs plans conservés aux archives départementales, dont celui du cours du canal d’irrigation de la commune de Prades dressé en 1812, ainsi que le plan relatif à la règlementation entre les prises d’eau des canaux de Bohère et de Millas, réalisé le 1er Août 1887 par l’Ingénieur ordinaire. Ce dernier plan permet d’identifier le nom du propriétaire du moulin, grâce à la mention « Canal du moulin Calmont ». Actuellement, l’accès à l’édifice en ruine est complexe en raison de l’abondante végétation et du risque d’éboulement des pierres alentours.

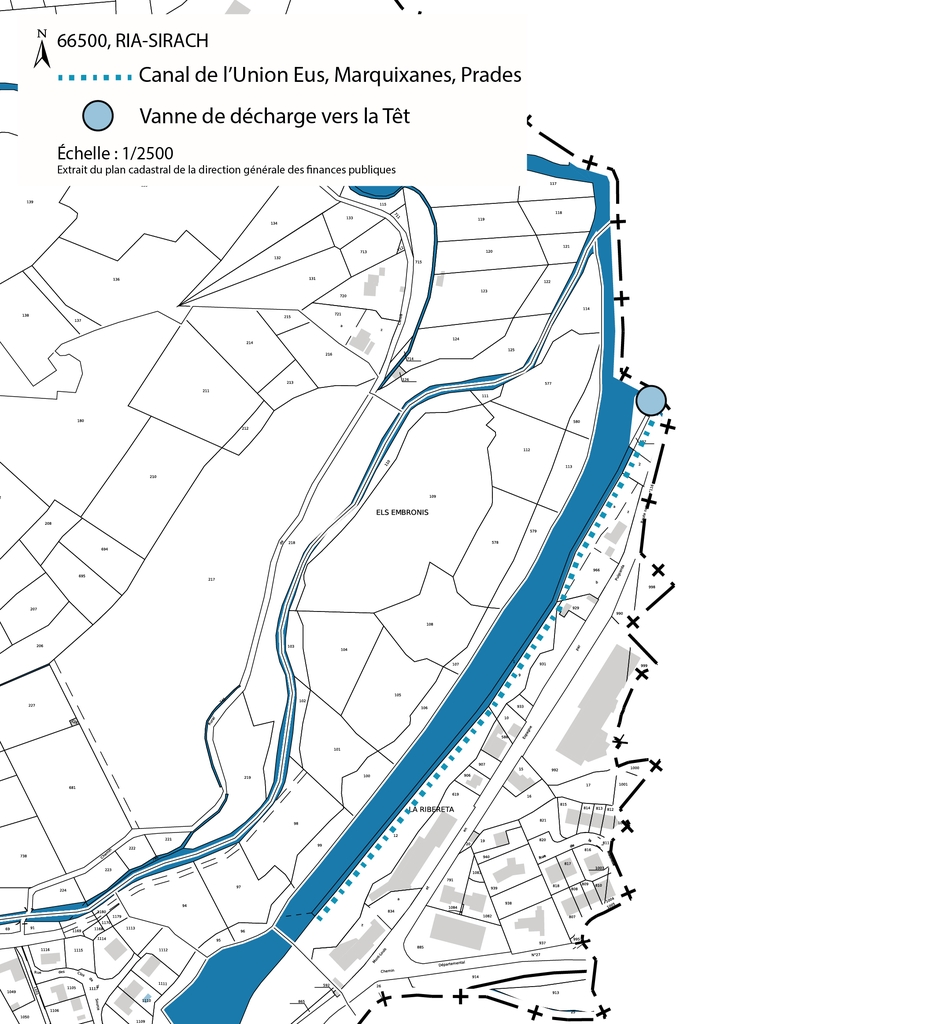

Un dernier moulin (à farine ?) semble avoir également existé dès la première moitié du 19e siècle. Il est indiqué dans un rapport de l’ingénieur ordinaire du service hydraulique des ponts et chaussées (Pyrénées-Orientales), en date du 19 Mai 1882, expliquant qu’il a été construit vers 1835 par le sieur Gout, usinier à Ria. Son alimentation est alors possible à partir de prélèvement d’eau de la Têt, et d’une vanne de décharge du canal de Prades. Par délibération en date du 3 Juillet 1881, M. Gout a été condamné à ne plus utiliser l’eau du canal (raisons économiques ?), ce qui lui a porté préjudice en raison de l’impossibilité de rétablir la prise d’eau dans la Têt modifiée à plusieurs reprises [A.D. 66 : 1933W180]. Il pourrait s’agir des ruines d’un moulin située au-dessus de la prise d’eau du canal de Dalt, dont il reste actuellement une arche voûtée en granit.

Ancien site industriel et usine hydroélectrique de Ria-Sirach :

Dans la première moitié du 19e siècle, le maître de forges à Sahorre et Ria du nom de Jean Bernadac, entrepris d’implanter des hauts-fourneaux au bois [PRACA, Bulletin des Amis de la route du Fer. Le fil du fer. [en ligne]. Numéro 3. Décembre 2000, pp. 2-3]. En effet, il demanda l’autorisation de se servir de l’eau du canal de Dalt, « afin de donner le mouvement à des usines qu’il se propose d’établir sur le territoire de Ria, principalement pour fabriquer de l’acier », (…), « sans néanmoins dévier l’eau du canal de son cours ordinaire » [A.D. 66 : 14 Sp 134]. Ce dernier permettait par ailleurs de faire fonctionner le moulin communal. L’autorisation lui est accordée par ordonnance du roi Charles X, le 22 Mai 1825 [Revue Le fil du Fer. Numéro 15. Baillestavy. 2013, p.7]. De plus, un courrier en date du 12 janvier 1829 émanant des tenanciers du canal d’irrigation, donne la permission à Jean Bernadac d’utiliser l’eau du canal de Dalt pour ses usines, sous plusieurs conditions. Il lui est demandé d’élargir le canal depuis le moulin à farine communal jusqu’à la digue, de manière à bénéficier d’un volume d’eau suffisant. De plus, il devra réparer ou refaire les francs-bords du canal depuis le moulin à farine jusqu’à la digue, « de manière que l’eau ne puisse porter aucun dommage aux propriétaires riverains » [A.D. 66 : 14 Sp 134].

Un plan daté de 1839 permet de voir la projection des « nouvelles usines de Ria », ainsi que l’ancien moulin à farine communal alimenté par le canal de Dalt [A.D. 66 : 14 Sp 168]. (Voir le plan de 1839). Le site est alors composé d’un feu de forge à la catalane, de trois chaufferies du martinet pour l’affinage et le carroyage de l’acier, ainsi que d’un laminoir avec une chaufferie à réverbère à double chauffe [Revue Le fil du Fer. Numéro 15. Baillestavy. 2013, p.7]. Par ailleurs, l’ancien moulin communal fut acheté en 1827 par Jean Bernadac pour un montant de 9000 francs, afin de le transformer en une petite fonderie utilisée pour les réparations du laminoir [TOSTI, BLAIZE, Revue D'Ille et d'Ailleurs, numéro 22, Avril 1991, pp.57 et 58].

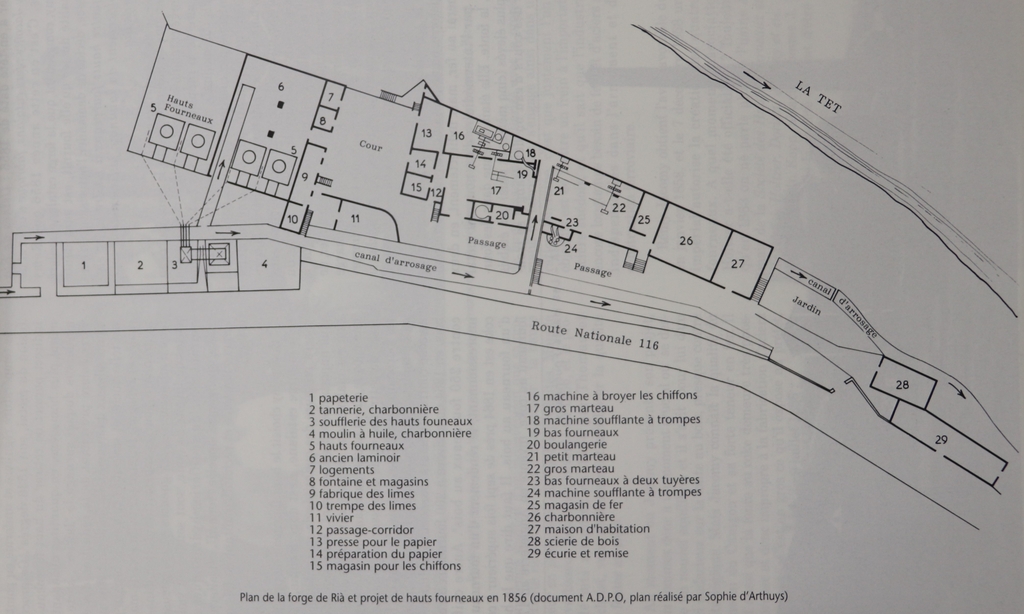

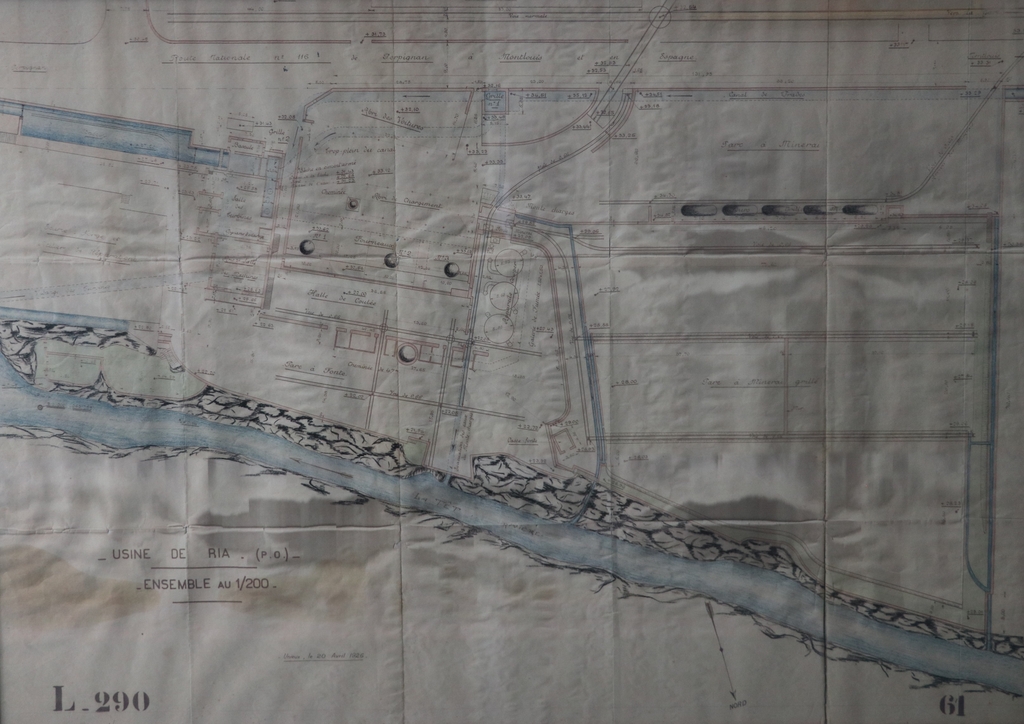

Jean Bernadac fonde dans la première moitié du 19e siècle la « Société des Forges de Ria », avec deux associés que sont le Lieutenant-général baron Thiebaut Jean-Ferdinand Lugan de la Rozère et Jean-Jacques Baude de Paris. L’industriel pradéen Rémy Jacomy (1818-1889), qui devient un des gérants de la société à partir de 1850, demande l’autorisation de construire quatre hauts fourneaux à l’emplacement du laminoir. Un plan réalisé en 1856 et conservé aux archives départementales, permet de comprendre l’organisation du site industriel, qui était également composé d’un moulin à huile (à l’emplacement du moulin dit « Maria »), d’une papeterie, d’une scierie, ainsi que de marteaux de différentes tailles, aménagés à l’emplacement de l’ancien moulin communal.

En 1859, Rémy Jacomy s’associe avec l’industriel Jacob Holtzer (1802-1868), qui achète le site industriel ainsi que plusieurs mines alentours dans le but de fabriquer des aciers fins. La « Société des hauts-fourneaux et forges de Ria » fondée par Jacomy, prend alors le nom de « Société Holtzer-Dorian des Hauts-Fourneaux des Forges de Ria » en 1862 [Revue Le fil du Fer. Numéro 15. Baillestavy. 2013, p.7].

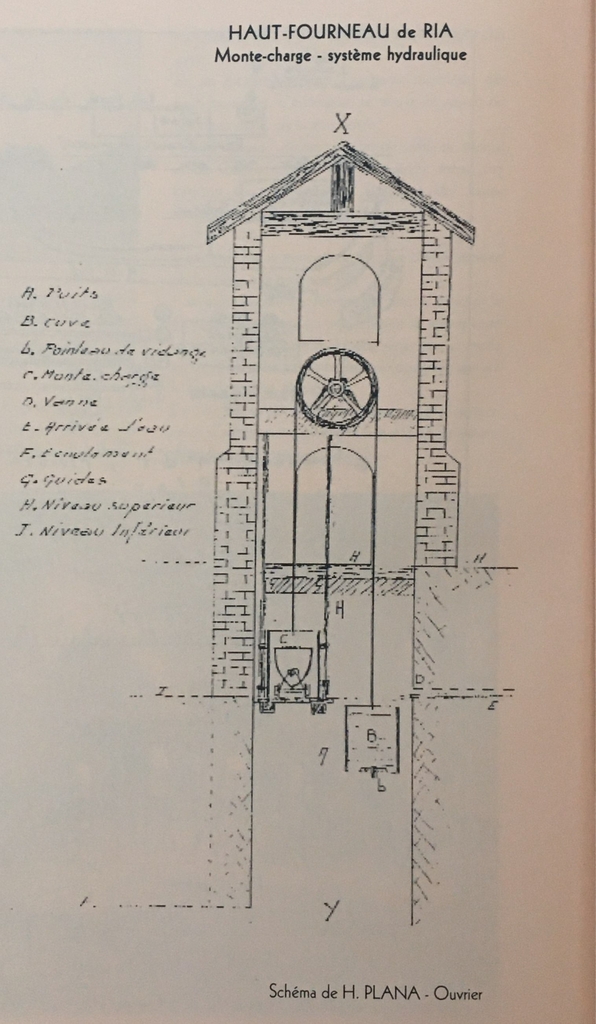

Des charbonnières ainsi que trois des quatre hauts-fourneaux initialement prévus, sont donc construits entre 1859 et 1863. Environ 20 tonnes de minerai et 10 tonnes de charbon de bois sont consommées chaque jour dans les fourneaux, afin de produire entre 9 et 12 tonnes de fonte, destinées à la fabrication d’aciers fins ou spéciaux dans les Aciéries d’Unieux-sur-Loire [Revue Le fil du Fer. Numéro 15. Baillestavy. 2013, p.8].

Dans la seconde moitié du siècle, l’industrie métallurgique du Conflent est marquée par une hausse de la production, malgré un contexte de crise lié au caractère coûteux du transport et de la concurrence des entreprises étrangères. Pour pallier ces difficultés, la nouvelle société décide d’acquérir de nouvelles concessions minières destinées à alimenter l’usine, dont celle d’Escaro-Sud (102 hectares en 1885). Le débit d’eau d’alimentation de l’usine est augmenté, grâce aux déversoirs établis près du ravin de la Poulide, dont le droit de prélèvement a été accordé le 3 Juillet 1881 par l’assemblée générale des tenanciers du canal de Dalt. Cette autorisation a par ailleurs été rendue possible sous réserve que les concessionnaires devront entretenir une partie du canal [A.D. 66 : 1933W180].

De plus, les moyens de transport sont modernisés grâce à l’instauration d’une voie ferrée en 1898, permettant d’effectuer des liaisons vers la voie minière du Cadí et les fours à griller de la commune de Corneilla-de-Conflent [Syndicat Mixte Canigó Grand Site]. L’usine permet également d’alimenter la fonderie de canons à Ruelle-sur-Touvre (Charente), entre 1900 et 1914. Son activité est temporairement à l’arrêt en 1931, à la suite de la crise industrielle de la première moitié du 20e siècle. Relancée en 1939, l’usine est à nouveau interrompue en raison des importants dégâts provoqués par les inondations d’Octobre 1940 (l’Aiguat). Emporté au niveau de la prise d’eau, le canal de Dalt doit alors être réparé [Revue Le fil du Fer. Numéro 15. Baillestavy. 2013, p.27]. Une dernière relance de l’usine est faite entre 1944 et 1953. Cette période est marquée par une décroissance de l’industrie métallurgique, alors que les hauts-fourneaux de Ria sont les derniers en activité sur le territoire national [Syndicat Mixte Canigó Grand Site].

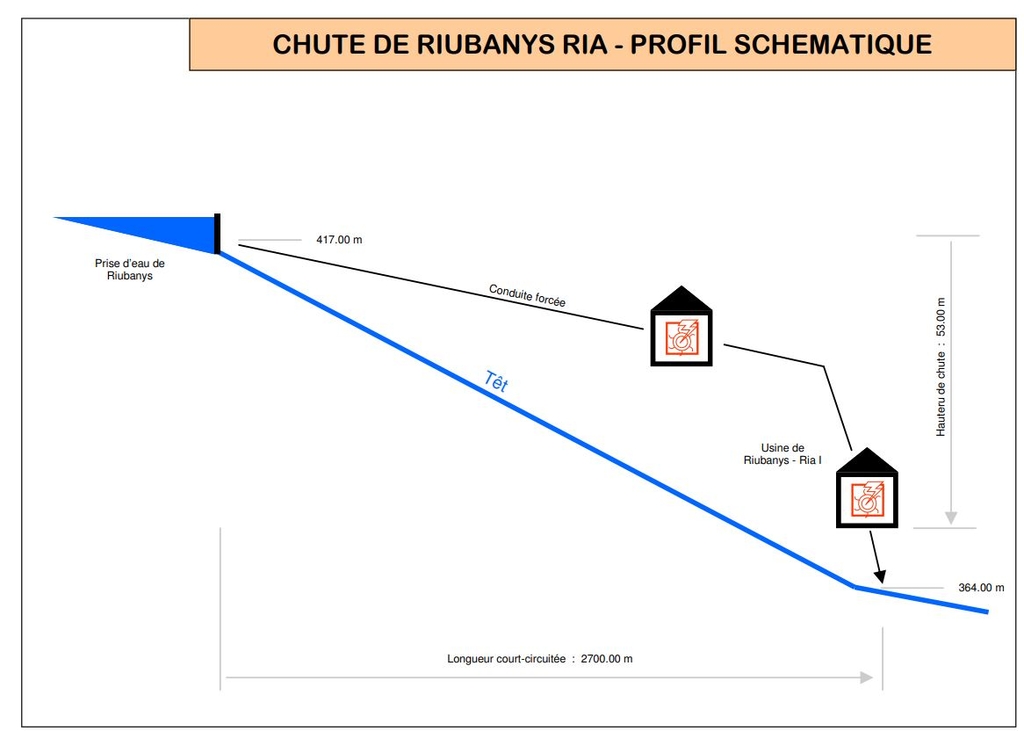

L’actuelle usine hydroélectrique qui reste toujours active, a été créé à l’emplacement du site en 1957, sous l’impulsion de Monsieur Sales, dernier directeur de la société des hauts-fourneaux. [Ria-Sirach en Conflent. Histoire du fer à Ria-Sirach. [en ligne]]. Un procès-verbal de visite des lieux, réalisé le 13 Décembre 1917 par l’Ingénieur des Ponts et Chaussées du département des Pyrénées-Orientales, mentionne une scierie en construction sur la commune de Fuilla, près de la gare de Villefranche-de-Conflent. À environ 500 m en amont de la scierie, se trouvait sur la rive droite un ancien moulin à farine dit moulin Riubanys (encore existant ?) [A.D. 66 : 1911W12]. La prise d’eau de la scierie qui était située sur la Têt à environ 100 m en amont, appartenait à la société des Hauts Fourneaux de Ria, « qui a élargi et prolongé en aval du dit moulin, le canal de dérivation de ses eaux motrices, en vue d’actionner l’actuelle usine hydroélectrique projetée primitivement sur la rive droite, au droit de l’emplacement de la scierie que s’est proposé de créer un pétitionnaire du nom de Bessonneau [A.D. 66 : 1911W12].