Aux 9e et 10e siècle, la localité de Taurinya est comprise dans le domaine dit « Vall de Cuixà », regroupant les lieux possédés par l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa. Ce domaine était également constitué du hameau de Corts, mentionné en 860 et 879 (« Curtes »), ainsi qu’en 950 (« villa Cortis ») et 968 (« Curtis ») [BATLLE, GUAL, Revue Terra Nostra, Numéro 11, 1973, p.125]. Le site aurait servi au 10e siècle d’ermitage pour Romuald (951-956) canonisé par la suite en 1595, accompagné de l’ermite Marin et du doge de Venise, Pierre Orseolo. Ce dernier est par ailleurs devenu moine de l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa dès 978, jusqu’à sa mort en 988 [Abbaye Saint-Michel-de-Cuxa, Histoire].

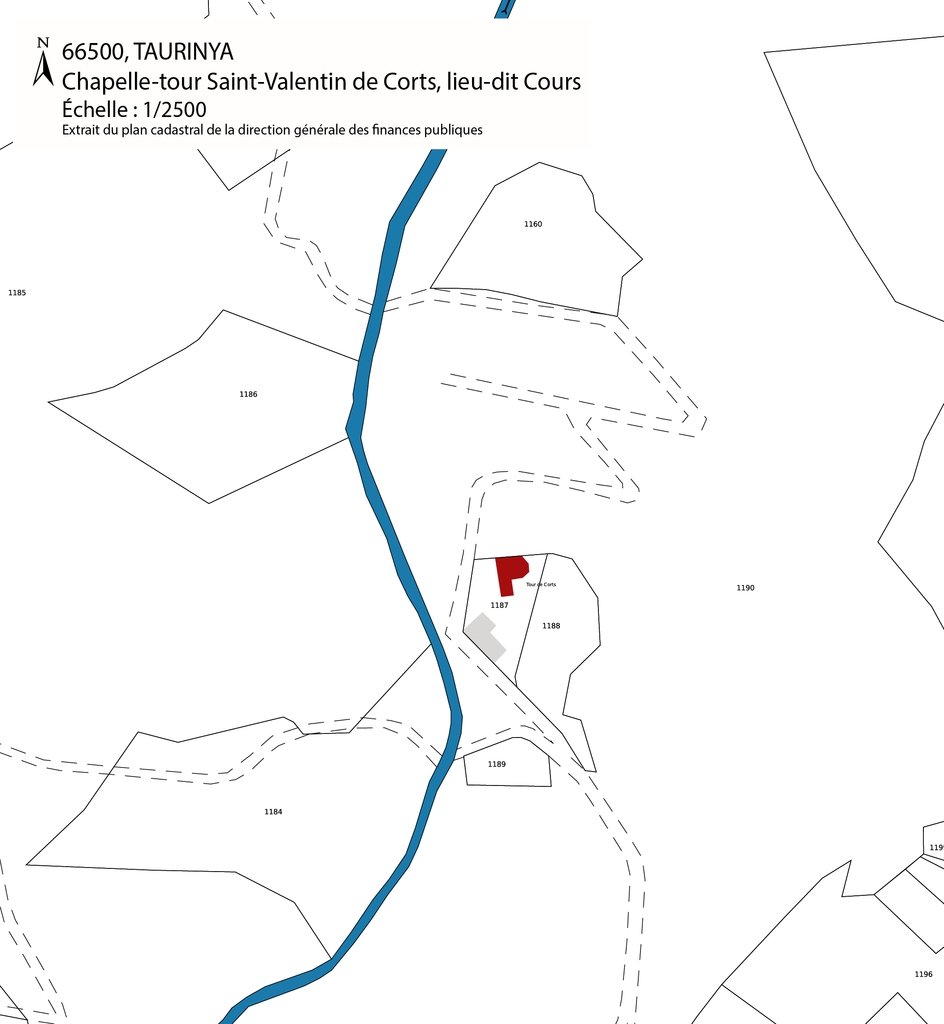

La première mention de la chapelle Saint-Valentin de Corts est assez tardive, puisqu’elle date de 1324. Un document indique en effet le lègue de 12 deniers à l’autel de l’église, par le bailli de Taurinya du nom de Jacques Mesó [CAZES, 1977, p.86]. L’édifice est toutefois plus ancien, puisque son abside semi-circulaire est d’époque romane (12e siècle) [CAZES, Revue Conflent, Numéro 47, 1968, p.11]. De plus, sa particularité est d’avoir été construit à partir des fondations d’une ancienne tour-signal, érigée au 11e siècle [SERRES, Revue Conflent, Numéro 149, 1987, p.107]. Appelé tour de Corts ou de Ballessa, l’édifice communiquait avec les tours d’Arboussols (10 km) et de Llugols (5 km), ainsi qu’avec les châteaux de Ria (3 km), Sirach (3 km), Pomers (3 km), Coma (9 km) et Molitg (7 km) [DE POUS, Revue Conflent, Numéro 106, 1981, p.49]. La tour pouvait également voir et être vue des églises ou chapelles de Campelles, Santa Margarida, Belloch, Fornols, Santa Creu, Calahons et Cuxa.

Selon l’abbé Cazes, la chapelle aurait été surélevée au 14e siècle, afin de lui conférer un aspect fortifié [Cazes, Revue Conflent, Numéro 47, 1968, p.11].

Autres mentions : « Curtis » (1011), « de Cortibus » (1267), « menerio in terminis de Cortz » (1280), « Corts » (1358, 1359), « turris de Cours » (1389), « Cortes » (1395), « Corts » (1628), « torre de Cours » (18e siècle) [PONSICH, Revue Terra Nostra, Numéro 37, Prades, 1980, p.125].

Le hameau de Corts fut probablement abandonné au 17e siècle, à cause de la peste de 1653 [CATHALA-PRADAL, CHRISTOFOL, NICOLAU, 1999, p.18]. Le site est également connu en tant qu’exploitation minière, dont les premiers documents remontent au 19e siècle. Des travaux de recherche à ciel ouvert sont entrepris dès 1861, par le directeur de la concession de Fillols, du nom de Rémy Jacomy. Plusieurs affleurements de minerai sont ainsi découverts. Ces recherches seront perturbées par un accident survenu en 1866, causant la mort de deux ouvriers. Entre 1876 et 1883, la Société métallurgique des Pyrénées-Orientales, entreprend des travaux supplémentaires. A nouveau exploité en 1939, l’activité minière cesse en 1940 en raison de l’Aiguat du mois d’Octobre, qui a entrainé la destruction des installations. Au cours du 20e siècle, de nouveaux aménagements sont réalisés sur le site par les propriétaires qui s’y sont succédé. En effet, une construction sur deux niveaux a été rajoutée contre la façade Sud, rendant ainsi l’accès à l’entrée principale inaccessible. De plus, une nouvelle porte est intégrée dans le mur Ouest, ce qui a nettement fragilisé la stabilité de l’édifice [Panneau signalétique patrimonial, L’église fortifiée de Saint-Valentin de Corts, 2018]. Celle-ci a par la suite été supprimée.

Des travaux de restauration ont ainsi été entrepris dans les années 2000, à la suite du rachat du site par la commune en 2001, dont la réfection de la toiture en tuiles canal et la reprise de la maçonnerie en façade Sud. L’inauguration s’est déroulée le 18 Juin 2005, le jour de la Pentecôte [Taurinya, Notre Patrimoine, Le patrimoine religieux. La tour de Corts. [en ligne]]. Les murs en pierres sèches situés en contrebas de la chapelle, constituent des vestiges d’anciennes terrasses agricoles du hameau de Corts. Ils ont été restaurés vers 2018 par le Groupement de la Pierre Catalane, avec une participation financière de la Fondation du Patrimoine.