Selon Robert Vié l'église, dédiée à la Vierge, existe déjà bien avant le 13e siècle. Elle fait partie d'une agglomération fortifiée, le "barri", dont l'un des points stratégique (une porte ?) occupe une butte au voisinage immédiat du lieu de culte.

Sur la place devant l'église la communauté des habitants se réunit pour décider des actes importants. C'est le cas en 1524 pour accepter le serment de fidélité de la viguerie aux Etats du Nébouzan.

Le 6 août 1569, Montgomery et ses troupes, en route pour le Béarn, sont de passage à Mauvezin. Ils pillent et brûlent l'église comme ils l'ont fait de celles de Lannemezan, Capvern et Bégole.

Au 18e siècle il existe une confrérie à la Vierge et une autre à sainte Catherine. Il y a aussi une procession lors de la saint Marc et à l'occasion des orages.

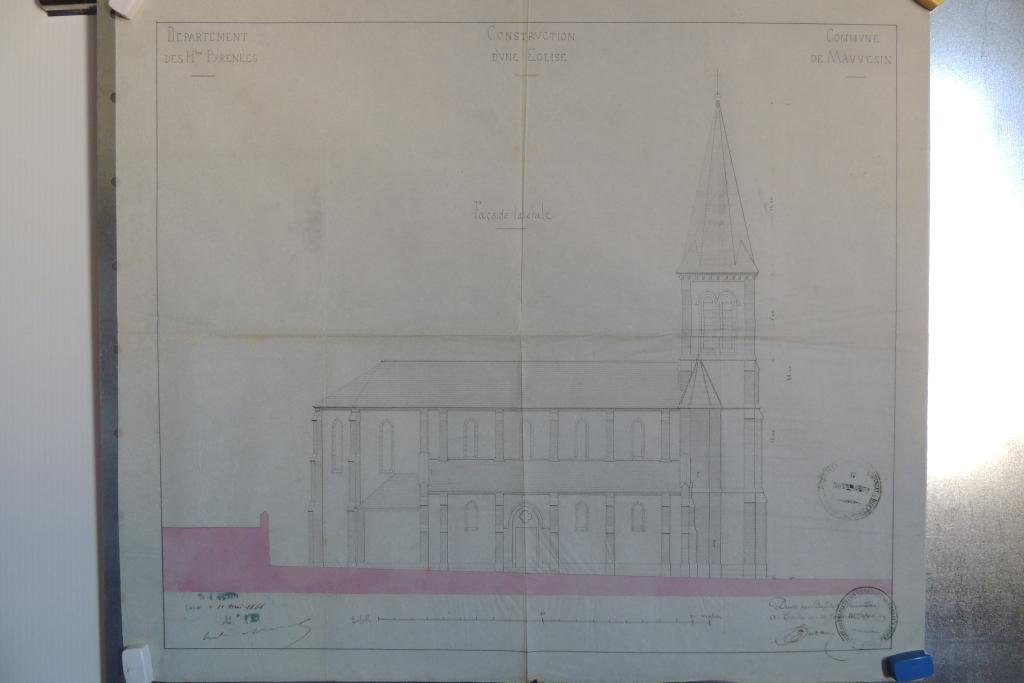

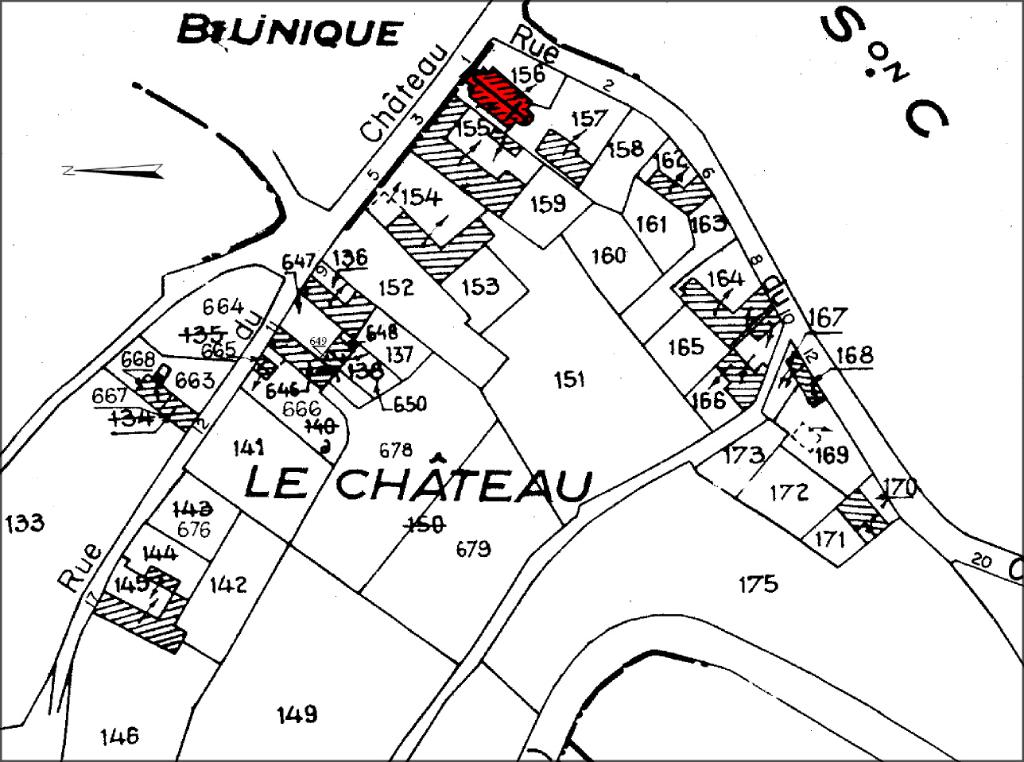

Le cadastre de 1829 montre l'église à un emplacement sensiblement différent à celui qu'elle occupe de nos jours. Au 19e siècle l'édifice est ainsi implanté le long du chemin conduisant au château, dans un axe nord-ouest - sud-est. Des relevés de l'architecte Duran en 1864 permettent de préciser le plan de cette église aujourd'hui disparue. Elle mesure dans l'oeuvre 21 mètres de long pour une largeur de 6,5 mètres. Le chevet à pan coupés, est implanté dans le prolongement de la nef, pourvue de 3 importants contreforts du côté du chemin. Le pignon nord-ouest est également soutenu par trois contreforts. L'entrée, précédée de quelques marches, se trouve au fond de la nef et donne sous une tribune. Face à elle s'ouvre, en haut de quelques marches, une seconde porte conduisant au terrain de l'ancien cimetière, implanté en contre-haut. La sacristie de l'ancienne église est implanté contre le choeur, dans le cimetière. Ce dernier est désaffecté en 1849 et transféré près du château pour des raisons de salubrité publique.

En 1842 la commune procède à des réparations et en 1852 le clocher est reconstruit.£Durant les années 1860 la question de reconstruire l'église est abordée par le conseil municipal. A cette époque "plusieurs parties tombent en ruine, notamment le lambris, la charpente du clocher, ainsi qu'une partie de la couverture et du plancher (...). Elle se trouve (...) en contrebas du sol de l'ancien cimetière de plus de 1 m. 50 ,notamment la sacristie. Cette disposition fait que cette dernière est inhabitable et rend le mur de l'église très-humide."

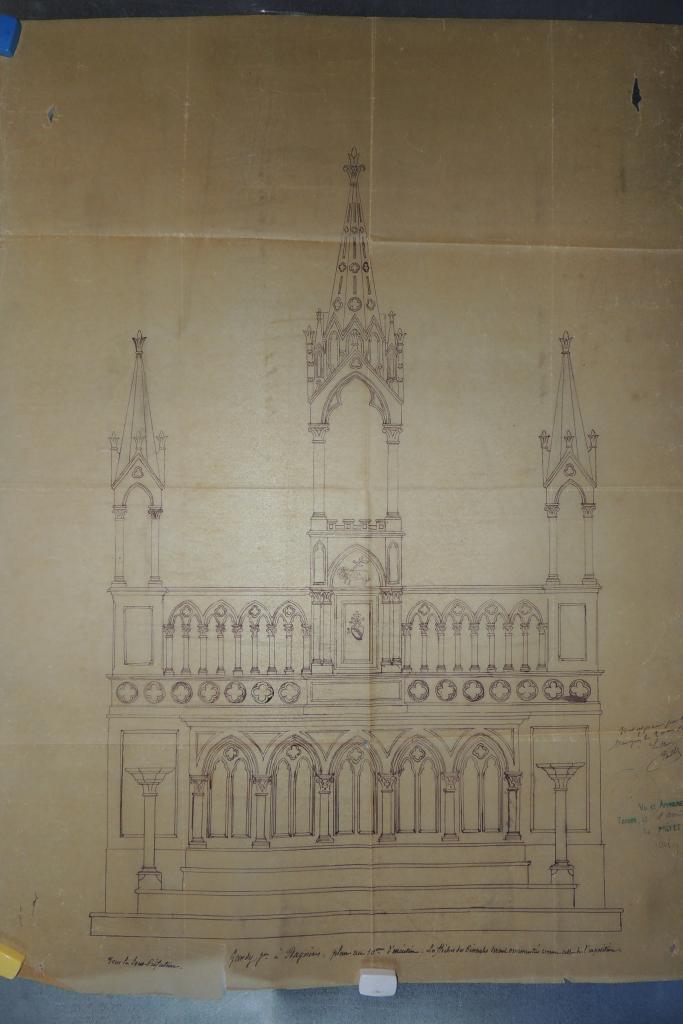

Le projet de reconstruction et demandé, conjointemant à celui du presbytère voisin de l'église, à l'architecte diocésain Duran et confié à l'entrepreneur tarbais Jean-Marie Senilhac en 1866. Les travaux sont terminés au début des années 1870, non sans avoir connus de nombreux aléas. L'entrepreneur estime avoir travaillé à perte et des malfaçons sont constatées. Du mobilier est acquis à partir de 1873 (fonts baptismaux) et 1876 (maître-autel).

En 1925 des travaux importants sont entrepris sur les toitures de l'église puis du clocher l'année suivante.£Lors des derniers réaménagements liturgiques des années 1970 de nombreux éléments de mobilieront été supprimés (maître-autel, chaire, statues, luminaires).

Chercheur associé à l'Inventaire général pour les Hautes-Pyrénées