Un funiculaire a été construit en 1936 pour faciliter l'accès au plateau du Lienz à l'époque de l'essor des sports d'hiver. Il s'arrêtait au ""Croissant de l'Allée verte"", centre de convergence de nombreuses pistes et chemins à 1 540 m d'altitude. Le funiculaire est prolongé après-guerre jusqu'à l'Ayré, à 2 020 m d'altitude. Il est l'objet d'une importante rénovation en 1977 puis d'une autre au début des années 1990 mais l'exploitation a cessé en 2000 la mise aux normes demandant des fonds trop importants pour la régie municipale. Depuis 2010, l'association Funitoy porte un projet de remise en service et de réhabilitation du site de l'Ayré.

- recensement du patrimoine thermal

-

la Taille Alice dela Taille Alice deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pyrénées - Luz-Saint-Sauveur

-

Commune

Barèges

-

Adresse

34 rue Ramond

-

Cadastre

2020

B

1118

-

Dénominationsfuniculaire

-

Parties constituantes étudiées

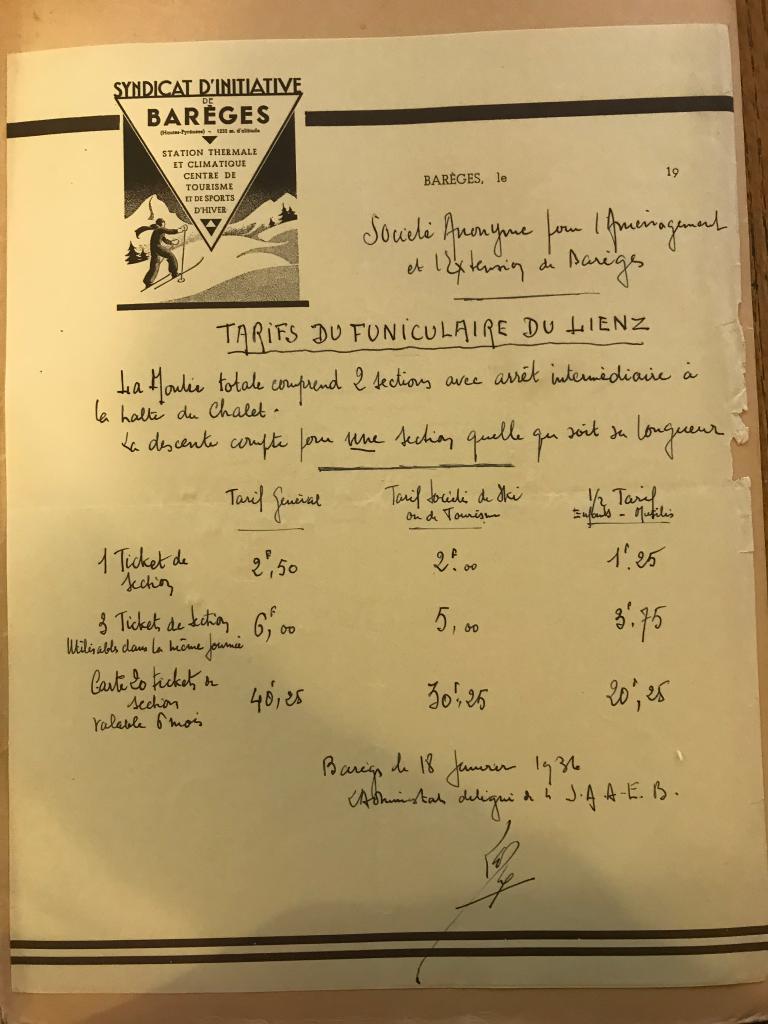

Le 10 février 1936, un arrêté municipal dessine les contours du projet de funiculaire reliant Barèges au plateau du Lienz pour développer les pratiques hivernales. Le devis doit alors être fourni par la Société anonyme pour l'aménagement et l'extension de Barèges (SAAEB), fondée le 2 octobre 1935, avec laquelle la Ville signe un bail de 40 ans. L'inauguration a lieu le 23 février 1936 et est l'occasion d'un grande manifestation sportive (La Dépêche, 23 janvier 1936).

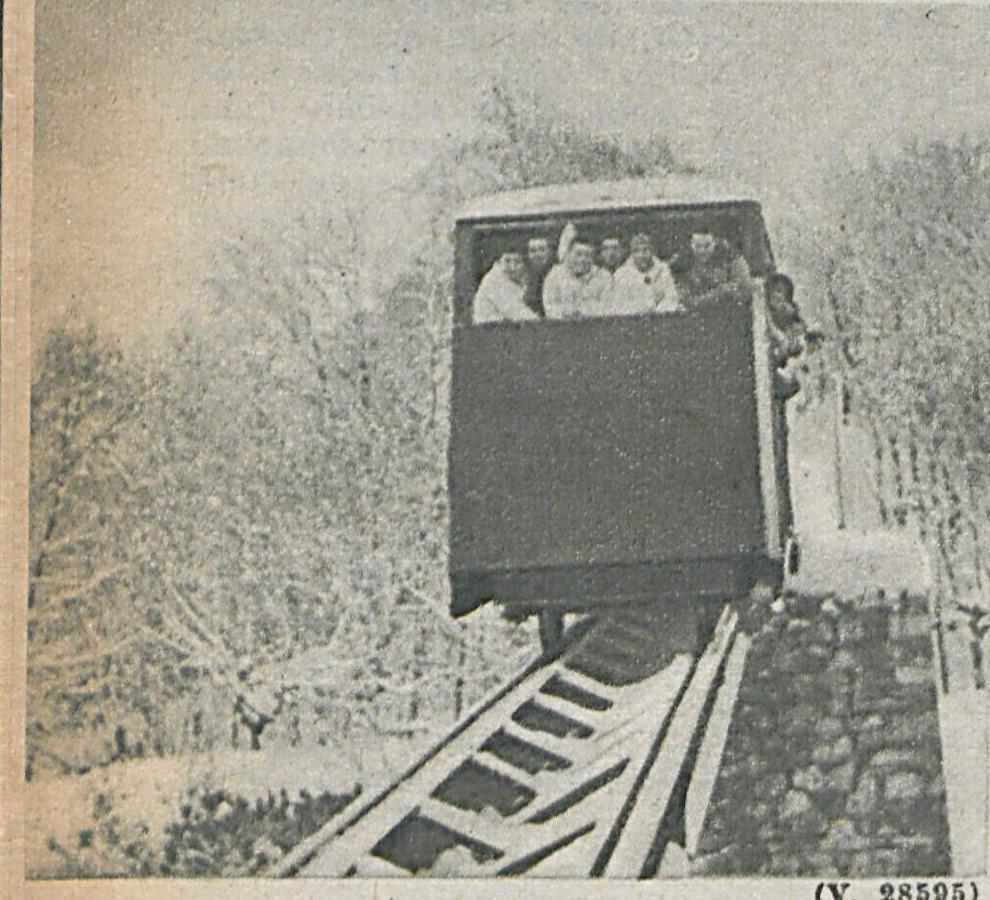

Un mémoire daté du 25 février 1936 précise que le funiculaire est destiné au transport de voyageurs jusqu'à une point dit ""Croissant de l'Allée verte"", centre de convergence de nombreuses pistes et chemins à 1 540 m d'altitude, c'est-à-dire au niveau du plateau du Lienz. Le projet, envisagé depuis les années 1920 est soutenu par le Syndicat intercommunal de la vallée de Barèges, le conseil municipal, la chambre d'industrie thermale de Barèges, le syndicat d'initiative de Barèges et le club alpin français. Le point de départ prévu initialement se situait, pour des raisons économiques, sensiblement plus haut au niveau de la partie supérieure de l'Hospitalet. La pente et la direction de l'ouvrage étaient néanmoins prévues pour permettre de le continuer jusqu'à la promenade horizontale, puis jusqu'au bourg, en bordure de route nationale, quand les conditions économiques le permettraient. Les 220 m de dénivelés devaient être franchies par une voie de 640 m avec une pente moyennne de 45 cm par mètre. Par économie, le funiculaire est à voie unique (avec 1 m d'écartement), une voie d'évitement étant envisagée en fonction de la fréquentation. La voie est surélevée par rapport au sol pour favoriser le déneigement et ne pas créer de ravin les jours d'orage. En 1942, la ligne permettait de gravir 400 m en 9 minutes (Marche, 20 janvier 1942).

Le funiculaire est prolongé après-guerre jusqu'à l'Ayré, à 2 020 m d'altitude et doit être mis en service à l'hiver 1947-48 (Sports de neige et de glace, 1er juin 1947). L'article précise qu'un téléphérique entre l'Ayré et la Glaire sera mis en service et qu'un remonte-pente est en construction au Lienz, non loin du tremplin de saut. Un garage communal doit être construit et un hôtel (non réalisé) est même projeté au Lienz. Cette extension jusqu'à l'Ayré, avantageuse pour le développement touristique de la station, l'était également pour EDF qui, dans le cadre de ses aménagements hydro-électriques, tenait à desservir le lac de la Glère, vers lequel elle prolonge le funiculaire par un téléphérique pour y acheminer les équipes et le matériel nécessaires à la construction d'une station de pompage souterraine. Ce téléphérique mesurait 1 100 m de long sur 500 m de dénivelés (Sports de neige et de glace, 1er février 1947). L'ingénieur d'EDF, Marcel Lavedan, joua un rôle important dans ce projet. L'extension est intégralement financée par EDF qui a besoin d'accéder au site de la Glère jour et nuit et par toute saison. La disposition en viaduc des années 1930 a été reprise pour se prémunir des conditions météorologiques, un évitement est cette fois aménagé. Les travaux sont achevés en janvier 1949 et la ligne est mise en service en mars : fonctionnant jour et nuit pour le chantier EDF, le funiculaire est rétrocédé à 1953 à la commune. Il dessert alors une des pistes les plus renommées des Pyrénées et un gare est établie à l'arrivée en contrebas du pic de l'Ayré. En 1950, la gare d'arrivée, à 1 800 m d'altitude, est encore en construction.

Le funiculaire est l'objet d'une importante rénovation en 1977 qui concerne les voies, l'ensemble treuil et les cabines ce qui permet de les agrandir et de les rendre plus confortables. Le funiculaire a cessé de fonctionner entre 1990 et 1995 pour une nouvelle rénovation de sa machinerie. En 1996, 63 000 passages ont été enregistrés, dont plus de 10 000 en été (Pyrénées, oct 1998, p. 145). L'exploitation se poursuit jusqu'en 2000 où la mise aux normes demande des fonds trop importants pour la régie municipale.

Depuis 2010, l'association Funitoy porte un projet de remise en service et de réhabilitation du site de l'Ayré. Elle a réuni une important documentation sur le funiculaire qu'elle met à disposition sur un site consacré au remontées mécaniques.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

- Secondaire : milieu 20e siècle

-

Dates

- 1936, daté par source

Le funiculaire mis en service en 1936 comportait un seul véhicule qui pouvait transporter 35 personnes dont 30 assises. Ses rotations permettaient de transporter 95 personnes par heure. Il partait d'un altitude avale de 1 226 m et atteignait une altitude amont à 1540 m soit un dénivelé de 314 m parcouru sur une longueur de 747 m. Le départ s'effectuait à l'air libre et l'arrivée se déroulait en forêt en ligne droite.

La ligne est construite en viaduc pour limiter l'enneigement des voies. Seule un tronçon avant la gare intermédiaire est construit directement sur le sol mais il a été doté d'une couverture en béton sur 150 m pour protéger la voie. Un évitement a été aménagé au-dessus de la gare du Lienz pour permettre un fonctionnement avec deux véhicules. Après cet évitement, la voie prend un profil parabolique (4 paraboles sur le parcours) grâce à des poutres préfabriquées en béton reposant sur des piliers en béton quadripodes. Au niveau de la dernière parabole, les poutres de soutien sont métalliques. Le parcours se terminer par un tunnel avec une pente de 46%.

Après la construction du second tronçon mis en service en 1949, le funiculaire de Barèges était le plus haut de France ainsi que le plus long, avec son parcours de 1 850 m dont le point culminant était à 1 999 m d'altitude. En 1949, le trajet s'effectuait en 22 minutes et 20 secondes.

-

Murs

- béton

-

État de conservationdésaffecté

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Documents d'archives

-

AD Hautes-Pyrénées : 2 O 18 2

Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 2 O 18 2, funiculaire.

Périodiques

-

AD Hautes-Pyrénées : 1 JB 104

Le Pyrénéen : journal commercial, littéraire, d'annonces et politique ["puis" journal républicain, politique, littéraire et d'annonces] de l'arrondissement d'Argelès.

10 novembre 1935 (A49,N3145). -

La Dépêche : journal quotidien

26 février 1936 (A67,N24655). -

Marche : le magazine français, 20 janvier 1942, n°4, p. 16 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1180948j/f11]

20 janvier 1942, n°4, p. 16. -

Sports de neige et de glace : organe portant les bulletins officiels de la Fédération française de sports d'hiver. [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344252343/date.item]

1er juin 1947 (N249,A24). -

Sports de neige et de glace : organe portant les bulletins officiels de la Fédération française de sports d'hiver. [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344252343/date.item]

1er février 1947 -

Pyrénées : organe officiel du Musée pyrénéen du Château-fort de Lourdes, de la Fédération franco-espagnole des sociétés pyrénéistes, du G.P.H.M. / Société des amis du Musée pyrénéen [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32846197s/date]

1er octobre 1998, p. 145.

Documents figurés

-

AD Hautes-Pyrénées : 5 Fi 481/51

AD Hautes-Pyrénées, 5 Fi 481/51, En avion au-dessus de... 28. Barèges (Htes-P.). Le Pic d'Ayré 2418 m. Terminus du Funiculaire. Carte postale [1957]-[1960].

-

AD Hautes-Pyrénées : 5 Fi 481/50

AD Hautes-Pyrénées, 5 Fi 481/50, En avion au-dessus de... 19. Barèges (Hautes-Pyrénées). Le Pic d'Ayré 2418 m. Le funiculaire. Carte postale [1957]-[1960].