Les moines cisterciens de Morimond fondèrent une première abbaye entre 1130 et 1137 dans la vallée de Campan (Hautes-Pyrénées) au lieu-dit Cabadur (J.-F. Le Nail, p.89). Cependant, il semble que le climat rude et l'inflation trop rapide du nombre des moines les aient rapidement délogés puisqu'ils s'établirent définitivement à Bonnemazon le long de l'Arros en 1142 sur un territoire donné par Aznar, prieur des Hospitaliers de sainte Christine du Somport (J.-F. Le Nail, p.79).

La Scala Dei, dite aujourd'hui l'Escaladieu, prospéra rapidement grâce notamment à des donations. La première phase de constitution du domaine foncier de l'abbaye eut lieu principalement sous l'abbatiat de Bernard de La Barthe (1137-1151) avec notamment l'acquisition des terres à proximité de l'Arros entre Gourgue et Bonnemazon mais également avec celle des granges de Gabardouse (sur le territoire de Cieutat ?), de Pinas et de Morelhos. A propos de cette dernière grange, Jean-François le Nail, émet certaines réserves quant à son rapprochement phonétique avec le village de Mérilheu (J.-F. Le Nail, p.84). Dès 1141, l'abbaye fonda deux abbayes-filles en Espagne : celle de Fitero (Navarre) et celle de Monsalud (Castille). Entre 1142 et 1172, elle créa six autres abbayes dont deux en France, Bouillas et Flaran (Gers).

Le 13e siècle est marqué par la saga familiale de la comtesse Pétronille, qui se maria cinq fois, troublant la succession au trône du comte de Bigorre. Attachée à l'abbaye elle légua aux moines ses objets précieux et quelques propriétés. Malgré son souhait d'être enterré à l'Escaladieu, elle fut inhumée à la cathédrale de Tarbes. Elle nomma Esquivat de Chabannes, son petit-fils, comme héritier. Seigneur de Mauvezin, il fit donation de l'entière possession de Bonnemazon et ajouta tous les droits qu'il possédait sur le ruisseau et les moulins du Luz (Dailliez, p. 36). Contrairement à son aïeule, ce dernier fut enterré à l'abbaye de l'Escaladieu.

C'est au 13e siècle que l'abbaye développa considérablement son patrimoine foncier : elle créa la bastide de Masseube en 1274 puis celle de Réjaumont (Gers). Les moines signèrent également un contrat de paréage pour la bastide de Carsan sur le territoire de Bonnemazon ou d'Artiguemy qui aurait dû se trouver vers l'emplacement du moulin de Kersan actuel, mais dont nous n'avons aucune trace aujourd'hui (Mayoux, p. 49).£D'après le censier de 1313, l'abbé de l'Escaladieu était seigneur des communautés d'Artiguemy, de Benqué et de Bonnemazon. Il partageait aussi les seigneuries de Bours, de gourgue, de Borde et de Banios. Au début du 14e siècle, l'abbaye percevait la totalité ou une partie des dînes de 35 communautés (Mayoux, p.47).

Les moines étaient également propriétaires de neuf ou dix moulins dont ceux de Benqué, Bonnemazon, Balesta, Péré, Bordes, Saint-Martin, Bagnères et Peyerabuzar (Peyraube ?) (Mayoux, p. 48).

Au milieu du 14e siècle, les troubles franco-anglais entraînèrent une période de déclin de l'abbaye. En 1373, les troupes du duc d'Anjou campèrent six semaines dans les dépendances du monastère pendant le siège du château de Mauvezin.

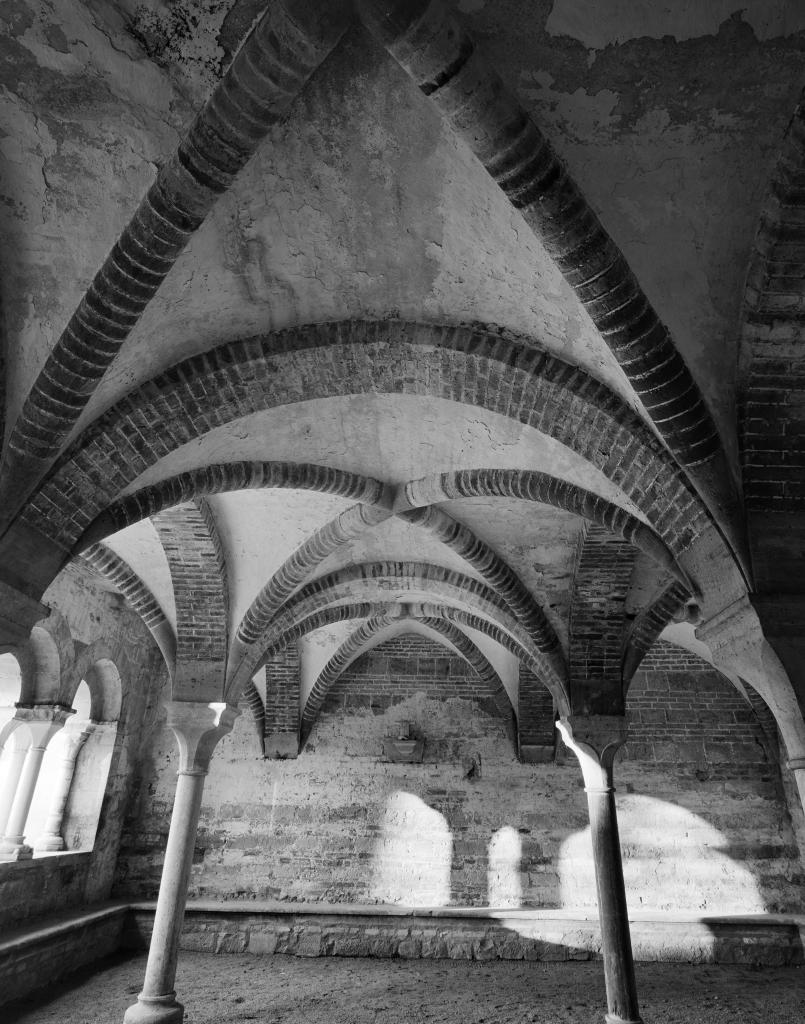

En 1518, avant même que les conflits religieux n'aient commencé, l'abbaye est une première fois pillée et incendiée. En 1527, J.-J. d'Astarac, seigneur de Fontaraille, occupa l'abbaye durant une année : il brûla les archives et fit fondre les plombs des vitraux. En 1567, Jean Guilhem de Linières s'installa dans le monastère pour tenter de s'emparer de Mauvezin ; il incendia les bâtiments avant d'être pris.£Durant la première moitié du 17e siècle, l'abbé Bernard de Sariac eut un long règne qui lui permit de reconstruire les bâtiments conventuels.

Pour subvenir à leurs besoins alimentaires, les moines produisaient certainement quelques céréales et également de la vigne. Cette dernière était notamment cultivée à Cieutat, Benqué et Agos. Le long du Luz, les moines avaient aussi monté des pêcheries constituées par des barrages de pieux interrompues par des nasses pour alimenter le vivier du monastère (Mayoux, p. 44).

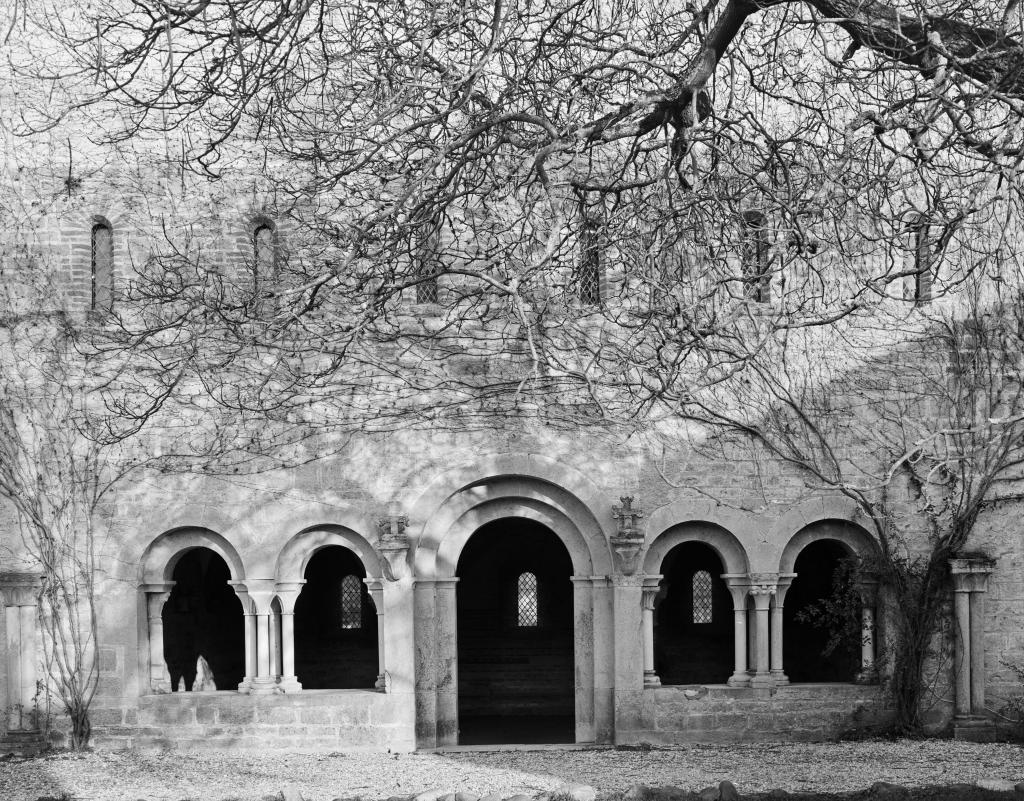

En 1793, l'abbaye est vendue comme bien national. Il servit de résidence de chasse à messieurs Arnaud, Dubernet et le chevalier de Nairac. En 1830, Dubernet planifia la vente des parties ruinées de l'abbaye dont celle du cloître.

La fille du chevalier de Nérac se maria avec Emilien-Sigismond Frossard, pasteur de Bagnères-de-Bigorre. Leur fils transforma l'abbaye en hôtellerie. En 1858, Frédéric Soutras dans son Guide aux établissements thermaux des Hautes et Basses-Pyrénées (...), précise que l'église est transformée en grange à fourrages. Un incendie ravagea toute la toiture des bâtiments monastiques en 1966, puis une crue exceptionnelle gonfla le Luz et l'Arros en 1973, couvrant le rez-de-chaussée de 40 centimètres d'eau et de limon (Dailliez, p. 49).

L'abbaye fut rachetée par l'association Rencontre de Barèges qui la céda à l'association rencontre de l'Escaladieu en 1989 puis Conseil général des Hautes-Pyrénées en 1997 (Mayoux, p.35).

Aujourd'hui centre culturel, l'abbaye propose aussi aux visiteurs des expositions, spectacles, etc.

L'abbaye a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouilles archéologiques dont la principale est celle de Colin Platt entre 1963 et 1966 qui se concentra sur le terrain situé à l'ouest des bâtiments conventuels. Des travaux de drainage en 1992 ont également mis au jour des vestiges archéologiques. Enfin, en 2006, l'Inrap exécuta un diagnostic à l'est de l'abbaye avant l'aménagement d'un parking.

2002-2008 : chercheur associé à l'Inventaire général

depuis 2008 : cbercheur à l'Inventaire général d'Occitanie