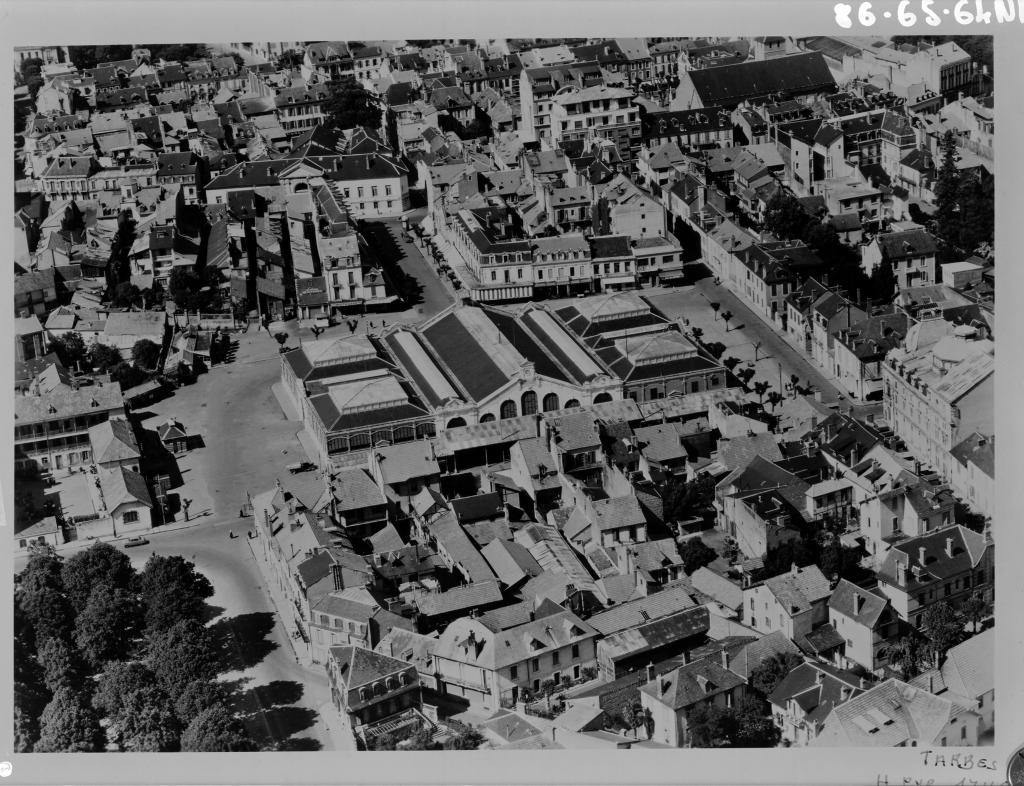

Marie-Joseph Ferré, maire et président de la séance du conseil municipal en mai 1836 est probablement le premier magistrat de Tarbes à avoir sérieusement étudié la possibilité de construire une halle dans sa ville. Mais, au début de ce XIXe siècle, la commission nommée relativement à ce projet est ""effrayée par le chiffre présumé de la dépense que le projet devrait entraîner"". Aussi, lorsque le 23 juillet 1880 monsieur Molard, alors maire de Tarbes, rappelle ""que la question de la construction d'une halle au Marcadieu est pendante depuis plus d'un siècle"", il montre l'importance que la municipalité attache depuis quelques années à un tel édifice pour la Ville. En effet, le besoin est tel que dès 1875, le projet de construction d'une halle fermée, la halle Marcadieu destinée aux échanges de grains et d'un marché couvert, le marché Brauhauban spécialisé dans le commerce d'animaux, deviendront réalité avant la fin de ce siècle. Le programme du concours est établi le 21 avril 1880 et le conseil municipal adopte le 23 juillet 1880 le choix du jury du concours. Quatre projets sont présentés et celui de Henri Joret et Compagnie, entrepreneur parisien est retenu avec, tout de même, quelques modifications. Après que le préfet donne, le 3 mars 1881, copie de l'autorisation du ministre de l'Intérieur et des Cultes, l'entrepreneur indique au maire qu'il débute les travaux sans tarder. L'édification de la halle de 4 300 mètres carrés présente un coût de 400 000 francs. Des oppositions locales ne freinent pas ces travaux et le 31 janvier 1883, Charles de Fevelas, maire de la Ville, donne lecture du procès-verbal de la livraison de la halle en date du 3 janvier 1883. Un an plus tard, les réserves sont levées et l'entrepreneur reçoit la retenue de garantie ainsi que les augmentations autorisées par délibérations.£A l'origine éclairée au gaz la halle est équipée de l'éclairage électrique en 1924, halle dont la toiture est refaite en 1926. Le sol est recouvert de macadam en 1934 remplaçant ainsi le pavage originel de galets ordinaires situé au centre de la halle et entouré de carrelages en pavés céramique. Un cinéma est crée en août 1947. Puis, la restauration de la couverture et des ouvertures de la halle -travaux d'importance- est entreprise dans les années 1977 et 1978.£En 2004, une mise aux normes nécessaire à l'existence de la halle entraîne neuf mois de travaux d'envergure : rénovation des réseaux enterrés, construction de sanitaires publics, de locaux administratifs et techniques, d'une mezzanine intérieure capable d'accueillir des expositions. Le coût de ces travaux s'élève à 3 millions d'euros.£La halle Marcadieu est une halle du type Baltard du nom de l'architecte Victor Baltard né à Paris le 10 juin 1805 et mort dans la même ville le 13 janvier 1874. Grand prix de Rome en 1833 il devient en 1849 architecte de la ville de Paris. Il est célèbre grâce à la conception et la réalisation des douze pavillons composant les Halles de Paris aujourd'hui détruites. Un seul pavillon a été démonté. Il est, depuis 1972, reconstruit à Nogent-sur-Marne et classé au titre des Monuments Historiques. Ses constructions alliant la pierre en soubassement au fer, à la fonte et au verre sert de modèle dans la construction de nombreuses halles en France au cours de la seconde moitié du XIXe siècle dont la halle Marcadieu est un témoignage.

- dossier ponctuel

-

Benoist PhilippeBenoist PhilippeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Hautes-Pyrénées

-

Commune

Tarbes

-

Adresse

place Marcadieu

-

Cadastre

2008 BC 43 à 45

-

Dénominationsmarché couvert

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 2e quart 20e siècle

- Principale : 4e quart 20e siècle

- Principale : 1er quart 21e siècle

-

Dates

- 1883, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : entrepreneur, constructeur ? attribution par source

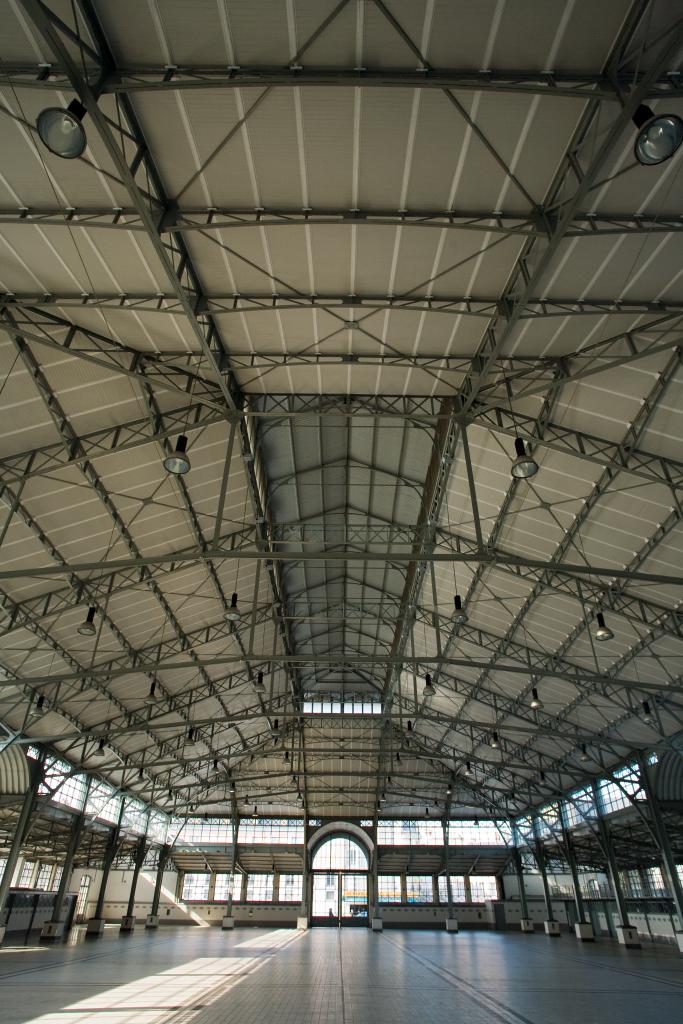

La halle Marcadieu est de plan rectangulaire régulier. Elle est orientée sud-est nord-ouest dans le sens de sa longueur. Les quatre murs sont constitués de marbre en soubassement et en appui d'ouvertures hautes et de pierres. Le bâtiment est entouré par un trottoir abrité par une marquise de 3 m de saillie fixée par une structure métallique aux piliers en pierre du mur. Les marquises sont couvertes de plaques en zinc et présentent un lambrequin également en zinc.£Chaque façade, ordonnancée, comporte un passage central sous ossature métallique en plein cintre surmontée d'un épi en fonte, toiture bombée couverte de tôles ondulées. Les façades est et ouest comprennent à chaque angle une porte à double battants surmontée d'un arc segmentaire puis six ouvertures hautes avec appuis en saillie et deux portes murées sur la façade ouest, deux portes à double battants sur la façade est de part et d'autre du passage central. Ce passage est constitué d'un portail central, à double battant, muni de portes latérales l'ensemble étant en fer avec remplissage en verre. Les façades nord et sud comportent quatre ouvertures hautes munies d'appuis en saillie de part et d'autre du passage central constitué d'un portail à double battant, l'ensemble étant en fer avec remplissage en verre.£Les portes situées aux extrémités des façades est et ouest donnent accès à chacun des quatre pavillons. Ces derniers présentent une toiture à pavillon couverte d'ardoises surhaussée sur comblements en verre et fer surmontée d'un lanterneau couvert d'ardoises, toiture également à pavillon équipée d'un épi de faîtage.£Le bâtiment est constitué d'une nef (65.80 m de long sur 33.20 m de large) de 9 travées et 5 rangées, l'ensemble entouré de bas-côtés (8.00 m de large) et recouvert de carreaux de céramique de couleur blanche et noire. La charpente métallique rivetée est portée par des poteaux en fer fixés dans 28 piliers maçonnés, recouverts de carreaux de céramique. La toiture à croupe du bâtiment couverte d'ardoises, sur charpente métallique et sur baies constituées de fer avec remplissage en verre, est surmontée d'un lanterneau. Sur baies constituées de fer avec remplissage en verre, il est en forme d'un toit à croupe couvert également d'ardoises et équipé de trois paratonnerres. Ces dernières baies sont équipées de persiennes à lame.

-

Murs

- pierre

- fer

- fonte

- verre

-

Toitszinc en couverture, ardoise, tôle ondulée

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesen rez-de-chaussée

-

Couvrements

- charpente métallique apparente

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit en pavillon

- toit bombé

- croupe

- lanterneau

-

Typologieshalle de style Baltard

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- céramique

- ferronnerie

-

Représentations

- godron

- entrelacs

-

Précision représentations

La corniche en plein-cintre surmontant les passages situés au centre de chaque façade présente un double décor à godron. Chaque corniche et chacun des quatre lanterneaux des pavillons d'angle porte un épi de faîtage. Des entrelacs ornent les baies des toits des pavillons.

-

Précision dimensions

l = 8 300 ; la = 5 050

Présentation succincte

- NOTSUC En mai 1836, le conseil municipal étudie la possibilité de construire une halle dans sa ville. Mais, au début de ce XIXe siècle, la dépense d'un tel projet est jugée trop élevée. Réactualisé en 1875, ce projet est présenté le 23 juillet 1880 par monsieur

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Pinon (Pierre). - Louis-Pierre et Victor Baltard -. Monum, éditions du patrimoine, 2005, 212 p.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93 0462894 ; 6241250

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84 43.2310319435301, 0.0825024283791594

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR73_SCPMIDIPYR

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- WCOM Tarbes

- IMP 20220321_R_01

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental des Hautes-Pyrénées