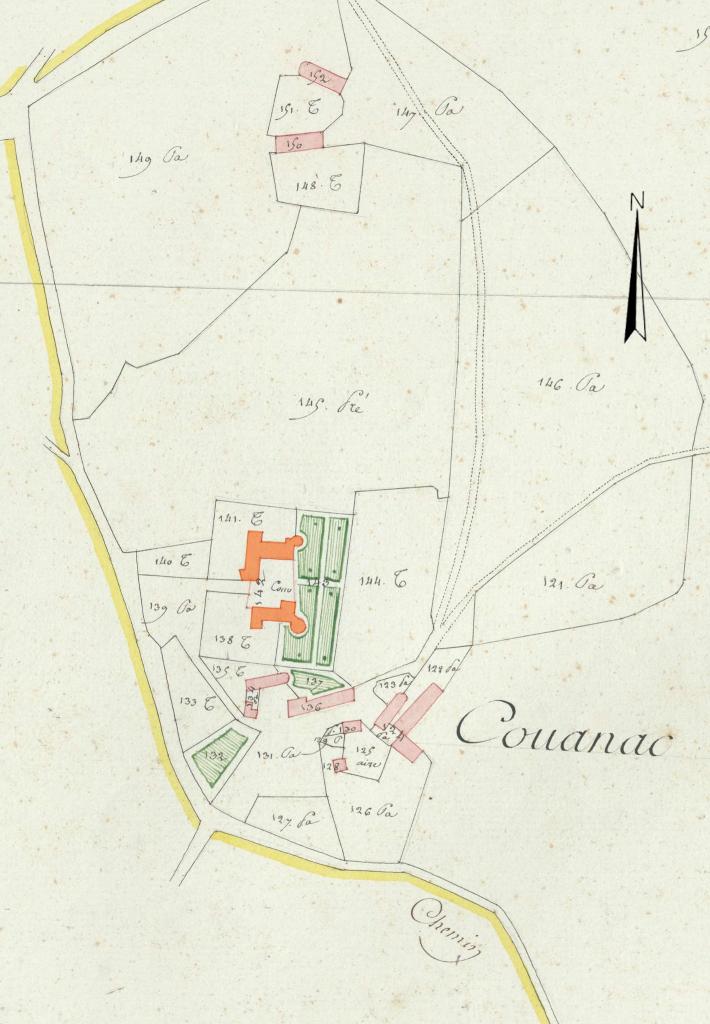

Le château de Coanac offre a priori le cas assez habituel aux 15e et 16e siècles d'un château à la française comportant un ensemble de logis en U disposés autour d'une cour quadrangulaire, flanqués de tours rondes aux angles et intégrant une chapelle seigneuriale. A Coanac, ce parti général est reconnaissable mais présente certaines anomalies remarquables. La plus notable réside dans l'absence de la tour d'escalier qui flanque habituellement le logis dans les édifices antérieurs au milieu du 16e siècle ou du pavillon qui a généralement pris sa place après cette date. Une autre particularité réside dans le fait que le plan semble avoir été gêné dans son développement par un obstacle qui aurait empêché l'achèvement de la composition sur le front ouest. Enfin, la préexistence de bâtiments médiévaux et, peut-être, celle de la "villa" attenante, peut expliquer un certain nombre d'irrégularités du plan général.

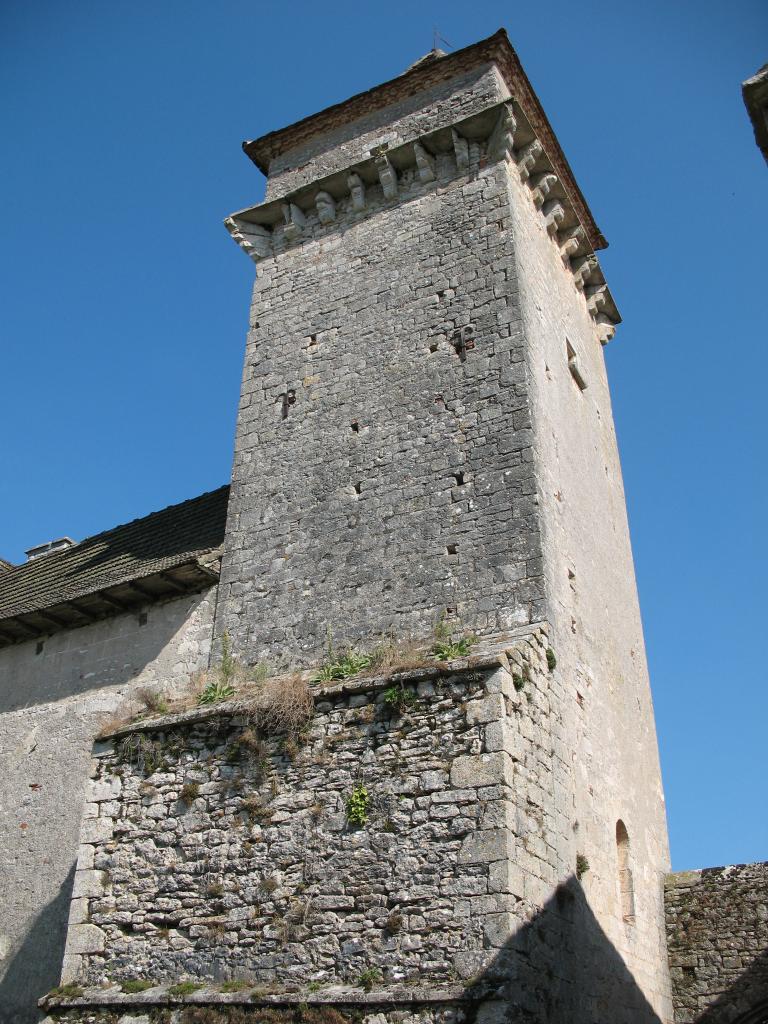

La turris de Coanac, de dimensions modestes (5 x 5,5 m en moyenne) est venue se superposer au bras sud du transept de l'ancienne église Saint-Georges. Dans son état primitif, la tour semble avoir comporté cinq niveaux au minimum. Les deux premiers niveaux, aménagés dans le bras du transept séparé du reste de l'église par un mur, étaient accessibles par une porte haute percée au sud, puis par une seconde porte percée à l'ouest à la fin du 15e siècle ou au début du 16e. On accédait aux trois étages supérieurs par une porte en plein-cintre ménagée au niveau du deuxième étage. Les consoles qui couronnent encore la tour supportaient des mâchicoulis, probablement sur arcs selon un procédé employé avant la fin du 15e siècle.

Fait remarquable, la tour ne disposait d'aucun accès direct depuis le château, ce qui peut s'expliquer par le statut particulier dont bénéficiait en principe la turris, possession du suzerain, vis-à-vis du repaire, possession du vassal. Il confirme l'hypothèse selon laquelle la tour a pu être associée à un bâtiment d'habitation, aménagé dans les murs de l'église primitive dans le courant du 12e siècle, avant que celle-ci ne soit réaffectée au culte. L'ouverture des portes basses de la tour, entre la fin du 12e siècle et la fin du 13e siècle, pourrait avoir résulté de la nouvelle séparation de l'église et de la turris.

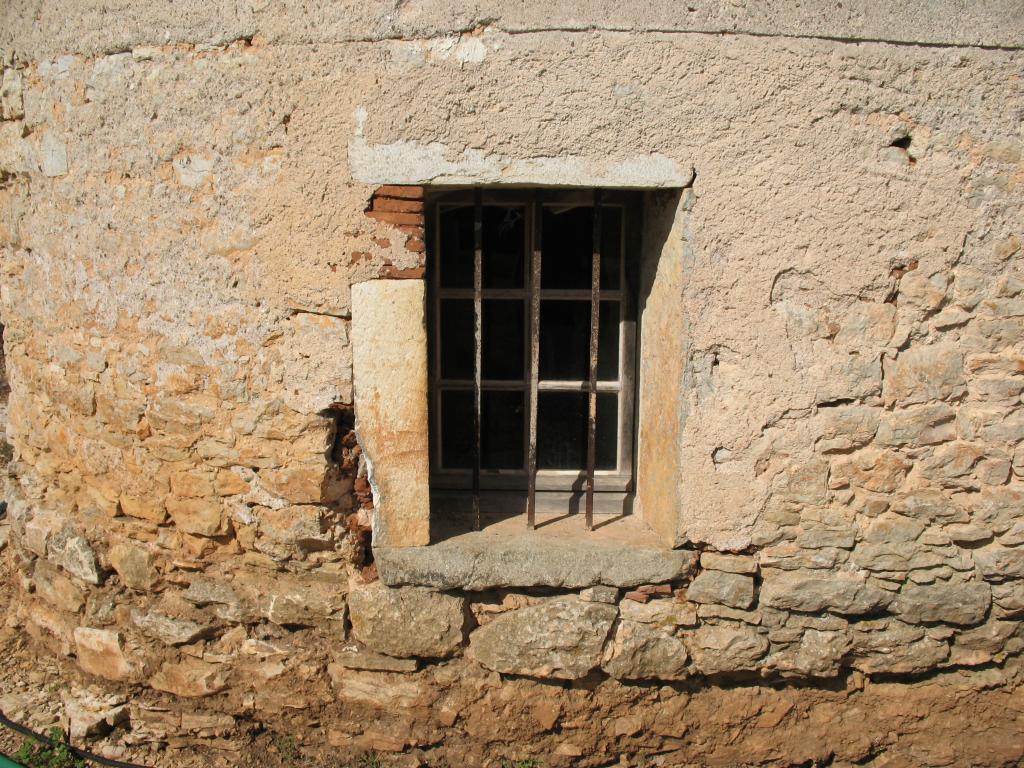

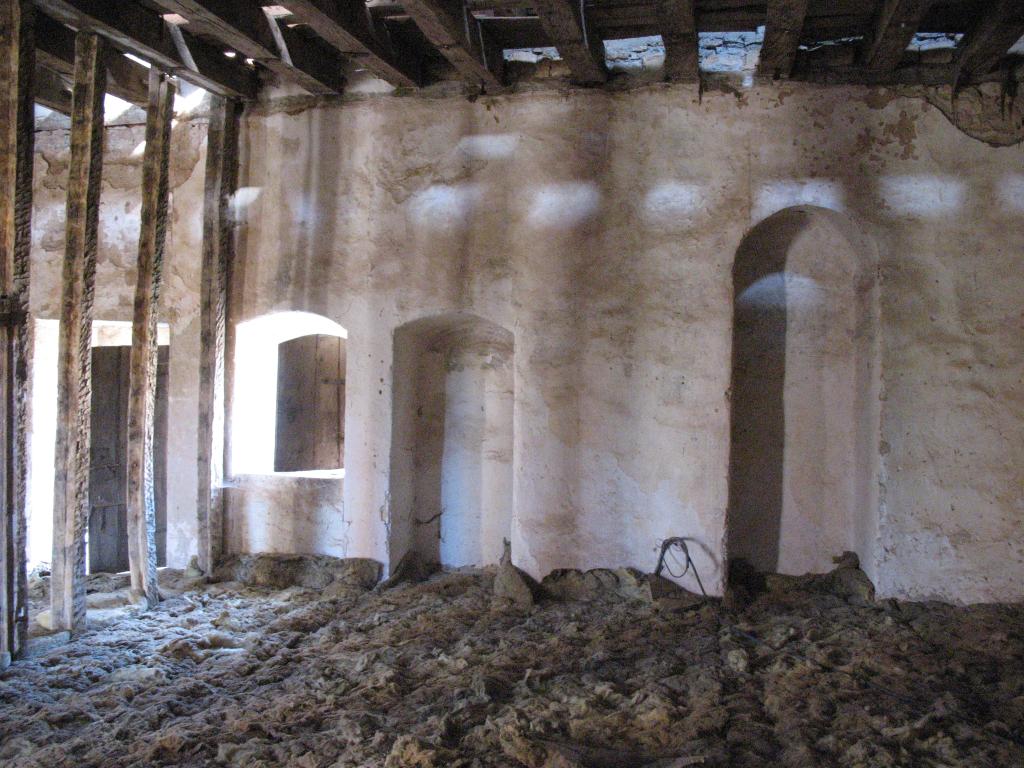

En dépit des aménagements successifs qu'elle a connus depuis la fin du 15e siècle, l'aile méridionale conserve suffisamment de vestiges du logis du 13e ou 14e siècle pour qu'il soit possible d'en restituer les grandes lignes. Il se composait de deux ailes articulées sur une tour carrée disposée à l'angle sud-est. Les chaînes d'angle visibles au niveau de l'étage montrent que le corps de bâtiment sud n'avait qu'un seul niveau, tandis que dans l'élévation nord de la tour, une porte haute couverte d'un arc brisé indique que l'aile en retour d'équerre, dont ne subsiste plus que l'arrachement d'un mur, devait comporter un étage. Deux portes à arc brisé et une fente de jour peuvent être attribuées à ce premier état de l'aile sud.

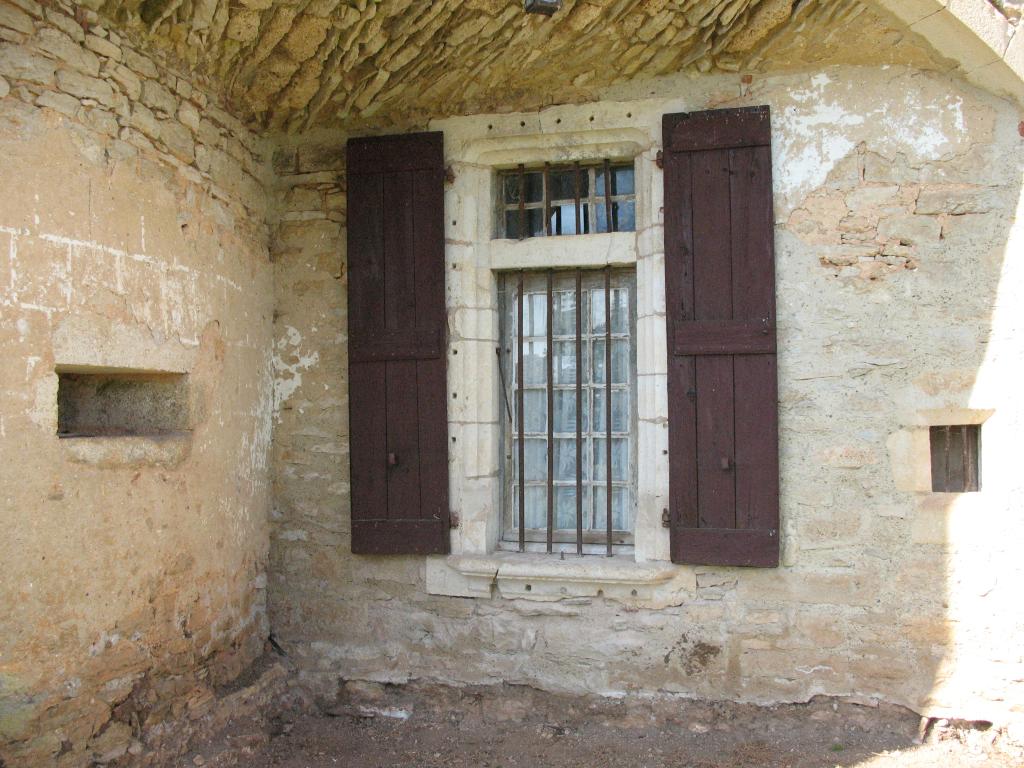

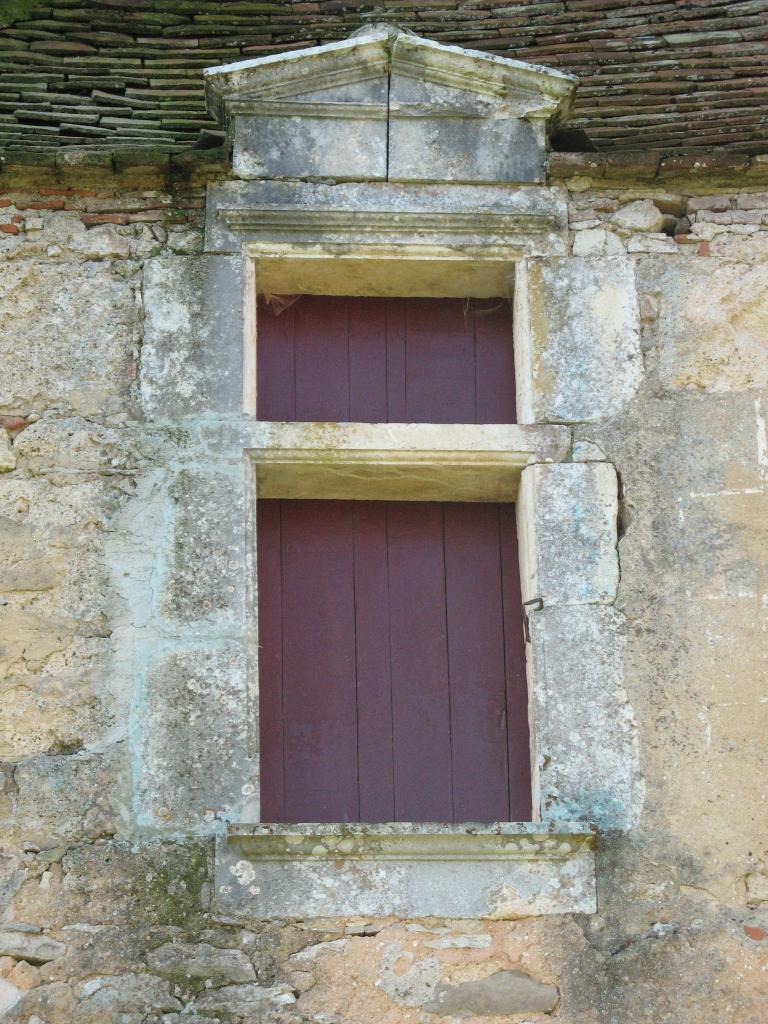

Le corps de logis sud a fait l'objet d'importants travaux à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle, identifiables, en particulier, par le style des baies et des cheminées. A côté de la cuisine aménagée dans la tour, une grande salle, équipée d'une cheminée, occupait tout le rez-de-chaussée ; la croisée conservée au sud fait supposer qu'un fossé ou une enceinte protégeait le bâtiment de ce côté. Une galerie, côté cour, desservait les deux pièces de l'étage, qui, comme la chambre de la tour, ont conservé leurs cheminées. Trois autres cheminées indiquent que les combles constituaient un étage habitable.

A la même période appartient le grand portail en anse de panier et orné des branches écotées qui jouxte la chapelle et donne accès à la cour depuis l'ouest.

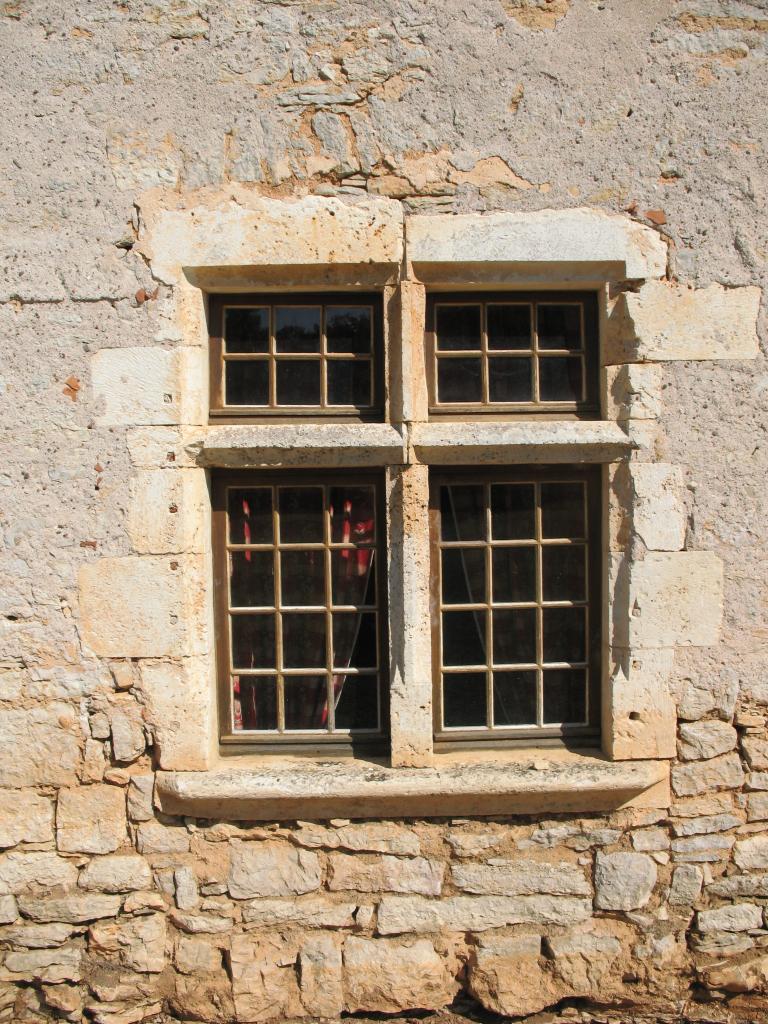

La tour ronde ajoutée à l'angle extérieur de l'ancienne tour du 13e ou 14e siècle présente encore des demi-croisées à double cavet et appui saillant, mais les cheminées des étages sont désormais de style Renaissance. Son plan présente en fait un tracé ovoïde à l'extérieur et carré à l'intérieur.

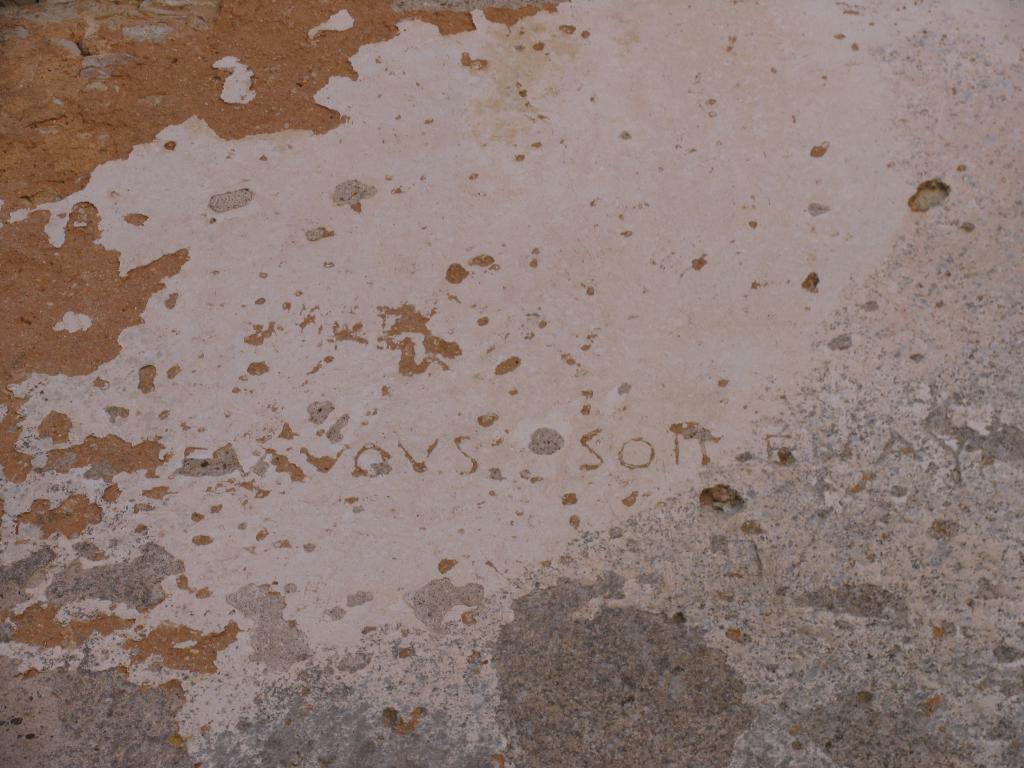

D'autres remaniements importants de l'aile sud sont dus à Emmanuel de Crussol, dont le chiffre, deux C affrontés, est inscrit sur l'architrave de la grande lucarne sud du comble. Le cabinet établi à l'angle de la tour sud-est et du corps de logis appartient sans doute à cette campagne de travaux à laquelle il faut sans doute également attribuer l'application d'un enduit extérieur à fausse coupe de pierre.

L'aile nord, flanquée au nord-est d'une tour ronde unique, se présente sous l'aspect d'un corps de logis symétrique à celui de l'aile sud. Les caves qui en constituent le soubassement paraissent appartenir à une construction laissée inachevée, ou ruinée, qui serait contemporaine de la reprise de l'aile sud à la fin du 15e siècle ou au début du 16e.

L'élévation sur la cour présente trois croisées placées dans des travées complétées au 19e siècle par le percement de baies au rez-de-chaussée et la mise en place, ou la restitution, des grandes lucarnes de comble copiées sur celle de l'aile sud. La croisée de gauche se distingue par sa mouluration et son larmier, quand les autres sont à pilastres, qui se prolongent sur les pleins de travée, et corniche, forme qui se retrouve cependant avec les deux demi-croisées de l'élévation ouest, dont une est ornée des têtes de deux personnages représentant sans doute le maître et la maîtresse des lieux : le chapeau et la barbe à la mode de François Ier conduisent à en situer la réalisation dans les années 1515-1530, et à attribuer la construction de l'aile nord à Antoine Hébrard et Jeanne de Lévis-Caylus, mariés en 1518 ou aux parents d'Antoine, Jean II d'Hébrard et Anne d'Estaing.

Deux portes localisées aux extrémités du premier étage de la façade sur cour complétaient la composition. L'une des deux, ouvrant contre l'élévation aveugle de l'église, est desservie par un escalier extérieur qui semble conforme aux dispositions anciennes. A l'extrémité orientale, la seconde porte, aujourd'hui murée, est à mettre en relation avec les arrachements d'un ouvrage ayant comporté une croisée d'ogives qu'il est difficile de restituer : il pouvait s'agir d'un escalier extérieur destiné à la seule desserte de la porte, ou bien d'une galerie adossée à la courtine orientale.

L'édification de l'aile nord et des deux tours rondes du château, bien qu'esquissant l'organisation d'un château sur cour, impliquait la construction de deux tours d'angle complémentaires et semble être restée inachevée.