L'église d'Aujols était à la collation de l'évêque, excepté de la fin du 14e siècle à 1475, où la paroisse est possédée par les Larroque-Toirac ; d'abord prieuré dépendant du chapitre de la cathédrale, elle est donnée en 1611 au collège des jésuites de Cahors par l'évêque Siméon de Popian (Clary, 1986).

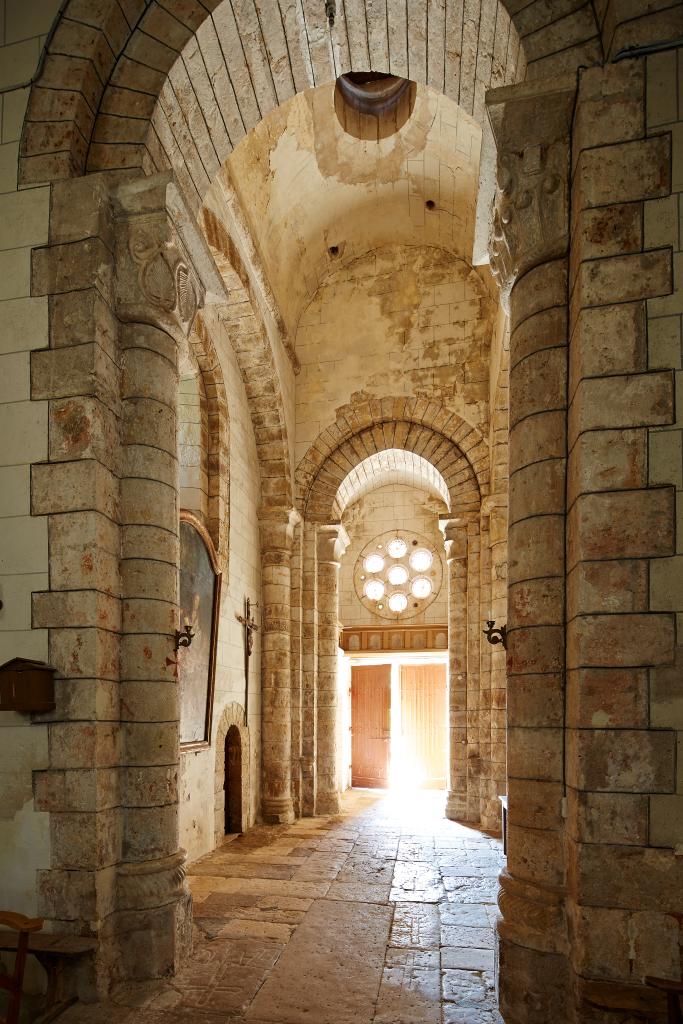

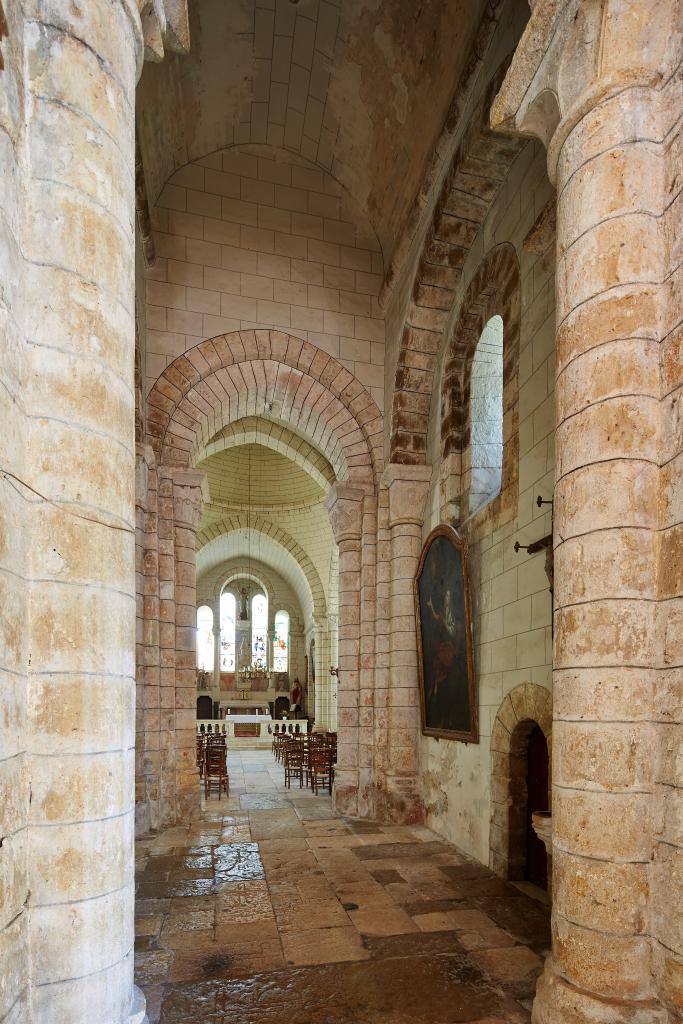

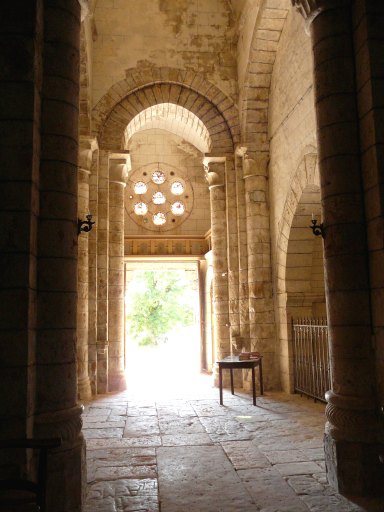

La travée surmontée d'une tour qui subsiste de l'église romane peut être datée de la fin du 12e siècle ou du début du 13e siècle. L'église a été agrandie vers l'est sur un plan en croix grecque, dans le 4e quart du 19e siècle, sous l'impulsion des curés Cyprien Doucet (1868-1881) et Roquetanière (1881-1907) (Clary, 1986) ; une nouvelle façade a été construite à l'ouest et la tour a été surélevée de deux niveaux, dont la claire-voie a sans doute été inspirée par le beffroi ajouté par Viollet-le-Duc à l'ancien hôtel de ville de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne). Les vitraux sont signés de Gibert, de Montauban.

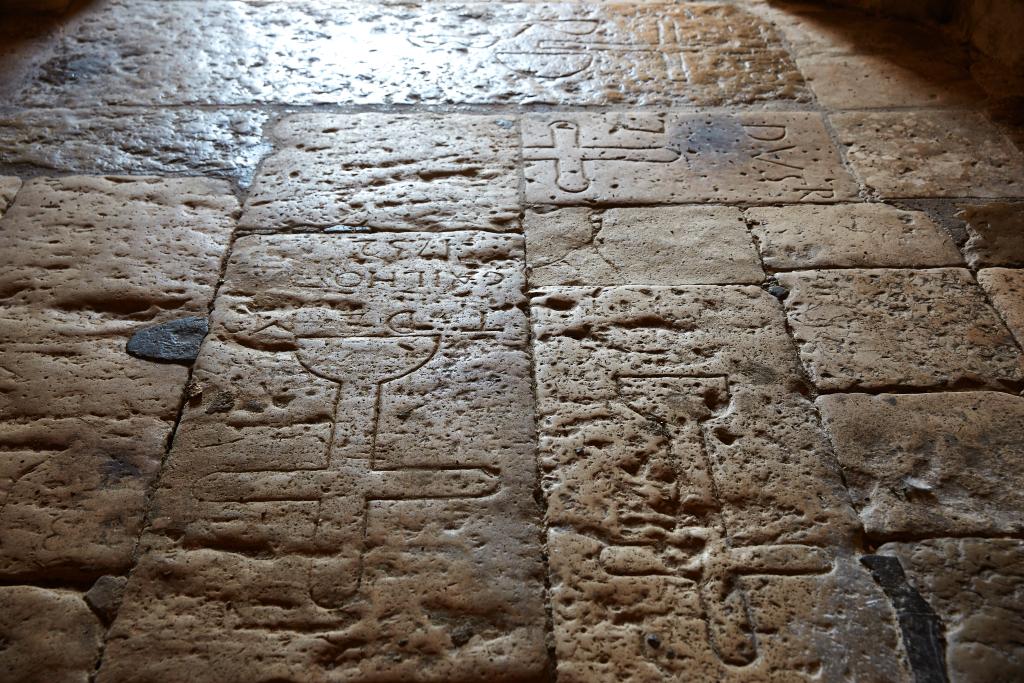

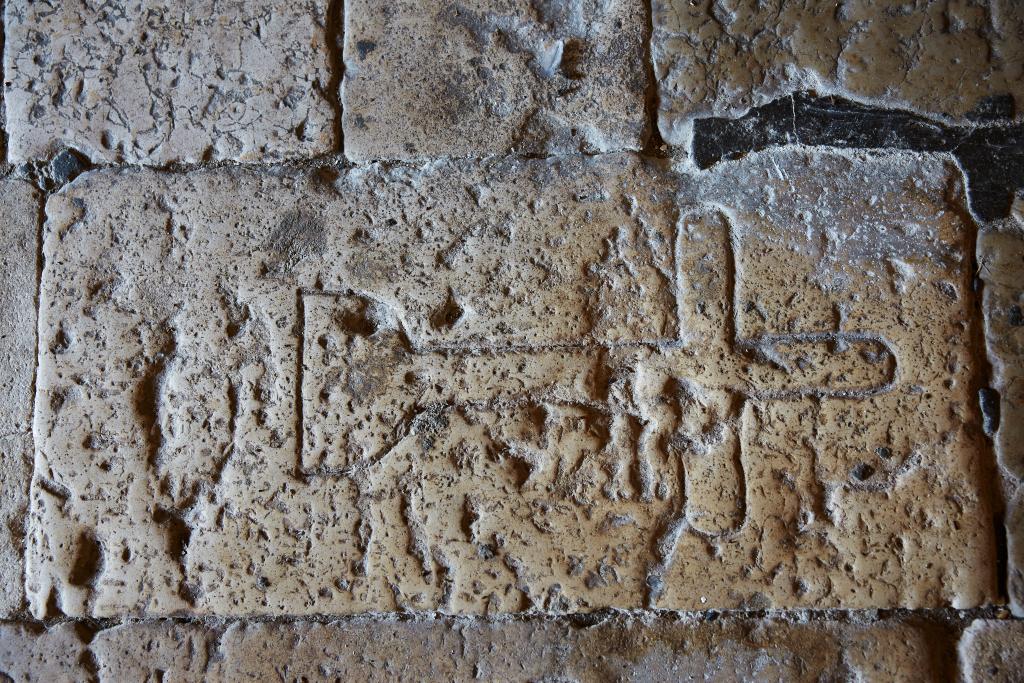

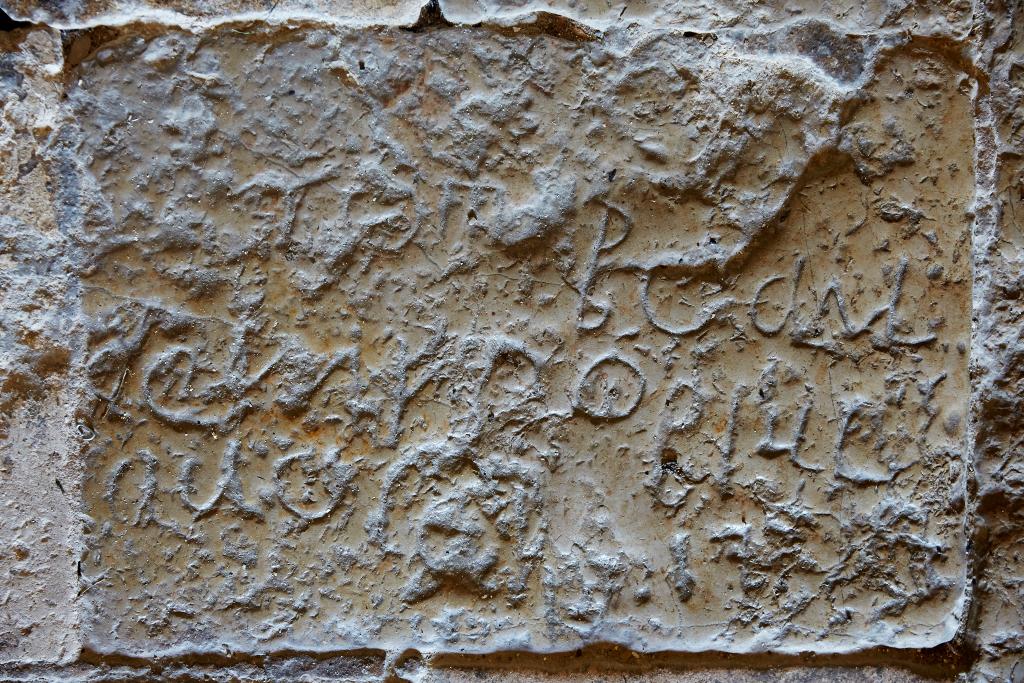

L'édifice conserve un monument funéraire des environs de 1500, probablement remonté, qui porte l'inscription "Ibi moratur Ihc" sous un écu à trois fleurs de lys.