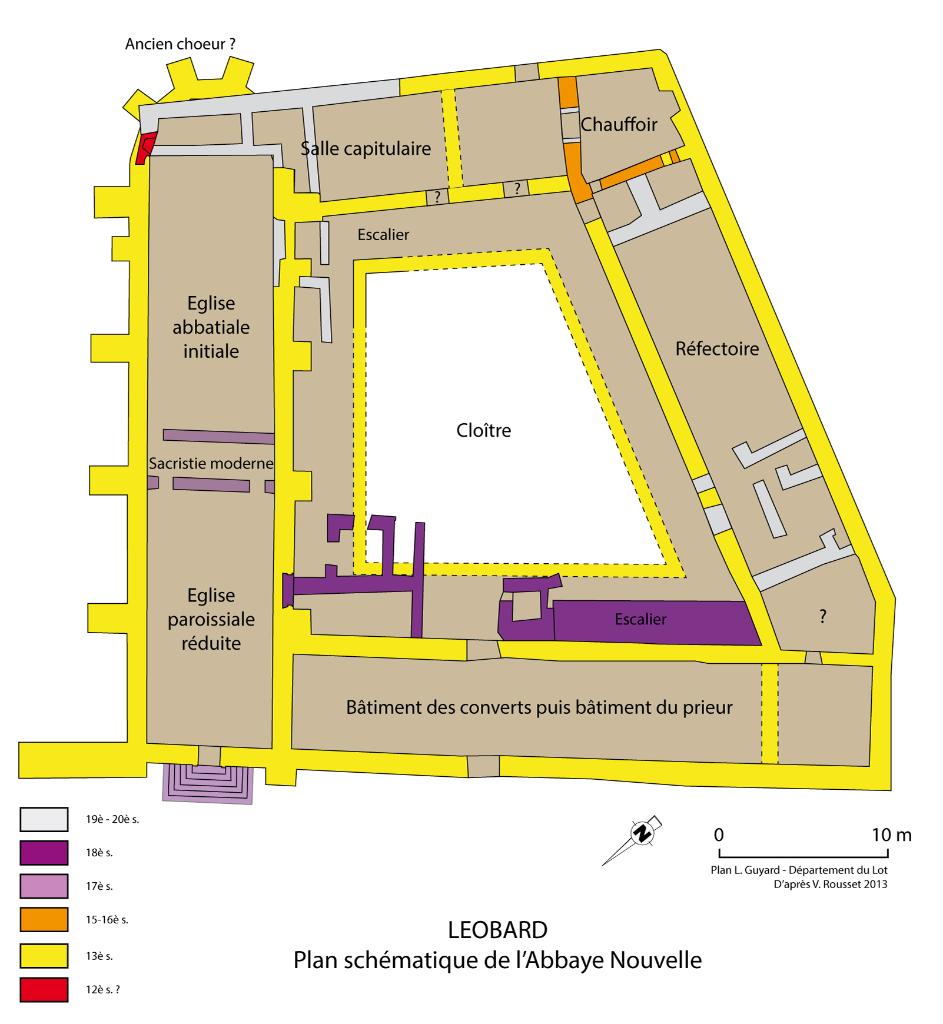

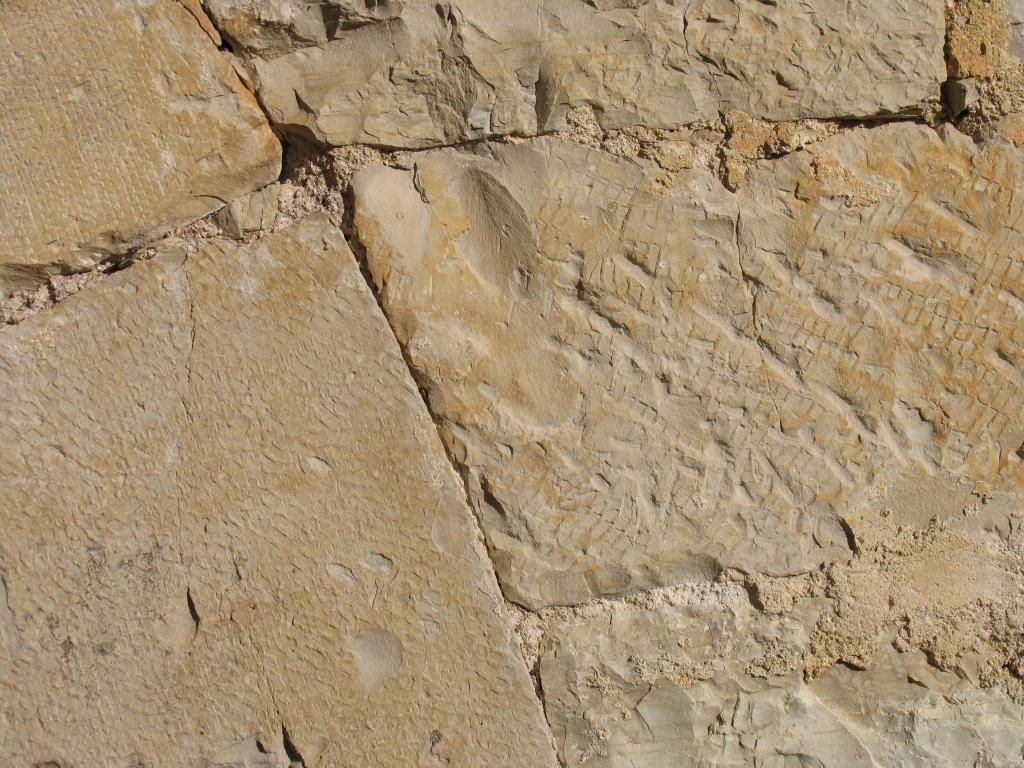

La seule étude un peu précise de l'Abbaye-Nouvelle est celle de Gratien Leblanc, parue en 1961 (op. cit.). C'est peut-être pour échapper à une éventuelle condamnation par Pierre Cellani, inquisiteur en Quercy, que Guillaume de Gourdon fait hommage de ses terres au comte de Toulouse le 12 février 1242, puis, le 7 mars, fait don de terres à l'abbaye d'Obazine pour y installer une "fille" ; des enquêteurs choisissent le site. Des donations sont faites au nouvel établissement dans les années 1259-1261, qui reste cependant très modeste. En 1274, une bulle de Grégoire X confirme les privilèges de l'abbaye, et en 1287 les commissaires royaux en garantissent tous les droits.£Pendant la guerre de Cent ans, le monastère est sans doute victime des grandes Compagnies, et les Anglais s'en emparent et l'endommagent : dès 1387, l'Abbaye-Nouvelle est dite en grande partie détruite et désertée. En 1477, plus de vingt après la fin de la guerre de Cent ans et malgré la politique de reconstitution de ses revenus menée par l'abbé Bernard de Maranzac, elle ne compte qu'un seul moine. Vers 1502, ayant reçu l'ordre de réparer les bâtiments conventuels et l'église, et d'accueillir six moines de plus, l'abbé déclare ne pouvoir s'acquitter de cette tâche.£Au 17e siècle, sans doute à la suite de la visite de l'évêque de Cahors Alain Solminihac en 1658, l'église paroissiale est installée dans deux travées conservées de l'église abbatiale : un nouveau portail daté de 1669 est ménagé dans la façade nord-ouest. Pendant la Révolution, les bâtiments conventuels (ce qu'il reste alors) sont vendus comme Bien national, et ils servent souvent de carrière de pierre jusqu'au milieu du 20e siècle.£En relevant que les bâtiments posaient de nombreuses questions, Bernadette Barrière (op. cit.) s'étonnait de la présence de constructions romanes dans un monastère censé n'avoir été construit qu'à la fin du 13e siècle. A défaut d'une bonne étude archéologique qui serait amplement justifiée, on ne peut que formuler des hypothèses. A la première campagne de travaux, qu'il faudrait peut-être situer après la fondation de l'abbaye soit dès les années 1240, pourrait appartenir une grande partie des bâtiments conventuels, et en particulier l'aile sud-ouest, constructions en maçonnerie de moellon équarri assez médiocre et dont les fenêtres sont couvertes de linteaux délardés en plein cintre "de style encore roman". C'est peut-être à cette même phase qu'il faudrait attribuer la petite fenêtre "romane" conservée sur l'emplacement de l'abside de l'église. En revanche, la nef qui nous est parvenue doit plus probablement être datée des années 1250-1270.£Les seules réparations postérieures à la guerre de Cent ans qui sont identifiables concernent l'aile nord-ouest : une demi-croisée peut en effet être datée de la seconde moitié du 15e siècle ; elle est contemporaine d'une modification des niveaux du bâtiment et de la mise en place de cheminées.

- enquête thématique départementale, inventaire préliminaire des églises médiévales

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lot - Gourdon

-

Commune

Léobard

-

Lieu-dit

l' Abbaye

-

Cadastre

2010 C02 354, 355

-

Dénominationsabbaye

-

Genrede cisterciens

-

VocablesSainte-Marie

-

AppellationsSainte-Marie de Gourdon, L'Abbaye-Nouvelle

-

Période(s)

- Principale : milieu 13e siècle , (incertitude)

- Principale : 3e quart 13e siècle

- Secondaire : 3e quart 17e siècle

-

Dates

- 1669, porte la date

L'abbaye a été construite à proximité du ruisseau du Céou, sur une plate-forme rocheuse de moins de 2000 m2 qui a été élargie en établissant une partie de l'église sur un niveau de soubassement. L'édifice est aujourd'hui en ruines, à l'exception de deux travées de l'ancienne nef occupées par l'église paroissiale. L'église n'est pas orientée : son axe est nord-ouest - sud-est. Elle borde au nord-est le quadrilatère irrégulier formé par l'emplacement du cloître (que l'on a supposé en bois) et les vestiges des bâtiments qui le bordent au nord-ouest (le bâtiment dit "des convers") et au sud-ouest (le bâtiment identifié comme étant le réfectoire), et à l'angle sud (bâtiment dit "chaufferie").£Le bâtiment "du réfectoire" conserve ses fenêtres donnant sur l'extérieur ; les murs peu épais et l'absence de contreforts indiquent qu'il n'était pas voûté. Le bâtiment "des convers" a été modifié à plusieurs reprises. Il contenait un passage dont la porte intérieure (conservée) donnait accès au cloître. Son élévation extérieure a été presqu'entièrement détruite en 1954 (G. Leblanc, op. cit., p. 57) et plusieurs encadrements de baie de son élévation sur le cloître ont été arrachés. A l'étage subsistent une demi-croisée, une porte couverte d'un linteau délardé en arc segmentaire, et une porte couverte d'un arc brisé, sans chanfrein, qui a peut-être été remontée. La trace d'une très grande cheminée apparaît dans le mur commun avec l'église (les cheminées du logis abbatial auraient été transportées dans un château voisin, cf. G. Leblanc, op. cit., p. 57).£Le niveau de soubassement qui porte l'église est voûté d'arêtes. A l'origine (dans son deuxième état ?), l'église abbatiale se composait d'une nef unique de quatre travées voûtées d'ogives et d'un choeur dont la forme n'est pas connue. Elle est construite en moellon soigneusement équarri et en pierre de taille ; de puissants contreforts l'épaulent au nord-est (celui proche de l'angle nord a été épaissi et renforcé d'un arc boutant). Les nervures de voûtes retombent par l'intermédiaire d'un chapiteau à tailloir épais sur des faisceaux de cinq colonnettes reçus par des culots. Les grandes baies sont divisées par des réseaux de pierre qui dessinent deux lancettes surmontées d'une rose, la fenêtre sud-ouest de la deuxième travée, plus large, étant la seule à être divisée en trois lancettes. Ces réseaux présentent la particularité d'être composés d'éléments indépendants, bloqués sans pièces de liaison.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

- moellon

-

Toitscalcaire en couverture, tuile creuse

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte d'ogives

- voûte d'arêtes

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

État de conservationvestiges

-

Techniques

- vitrail

- peinture

- sculpture

-

Représentations

- ornement végétal

- ornement géométrique

- tête humaine

-

Précision représentations

Frédéric Pécout (op. cit., p. 151-153) mentionne la découverte en fouilles de fragments de vitraux, dont certains avec des motifs peints de fleurons ou en "cage de mouches", et de fragments d'enduit peint.£Les chapiteaux de l'église portent des décors végétaux, avec des feuilles aux limbes creux ou des feuilles molles et enveloppantes ; une clef de voûte est ornée d'une moulure en étoile, cantonnée de têtes humaines.

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G Leblanc (Gratien), L'Abbaye-Nouvelle, près Gourdon (Lot), dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, t. XXVII (1961), p. 49-75, pl. III-VIII.£Pécout (Frédéric), L'Abbaye Nouvelle, commune de Léobard, dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. CXI, 1990, p. 145-158.£Barrière (Bernadette), Moines en Limousin, l'aventure cistercienne, Presses Universitaires de Limoges, 1998, p. 136-137.

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93

- COORMWGS84

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVD46_SPLOT

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1991/05/14

-

Précisions sur la protection

Abbaye Nouvelle : vestiges constitués par les restes de l'église, les ruines des bâtiments conventuels ainsi que le sol et le sous-sol des parcelles cadastrales C 354, 355) : classement par arrêté du 14 mai 1991. Inscriptions des 10 06 1926 et 06 09 1990 (arrêté) annulées.

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Conseil départemental du Lot

Bibliographie

-

Bru N. (dir.), Séraphin G., Scellès M., Czerniak V., Decottignies S., Amigues G., Blaya N., Les églises du Moyen Âge dans le Lot, Milan, Silvana Editoriale Spa, 2011.

catalogue

Documents multimédia

-

https://patrimoines.lot.fr Eglises médiévales du Lot

Lien web

- G. Leblanc, L'Abbaye-Nouvelle, près Gourdon (Lot), dans M.S.A.M.F., t. XXVII (1961)

- Panneau d'information sur les travaux d'entretien de l'église, 2001.

- Mastrolorenzo (Joseph), "Léobard", Archéologie de la France-Informations [en ligne], 2016

- Bru (Nicolas), Support de visite, 2017

- Gaillard (Charlotte), Rapport de diagnostic archéologique, juin 2017.