La première mention du Vigan apparaît entre 898 et 902, et il s'y trouve alors un petit monastère dédié à la Vierge où l'on conserve les reliques de sainte Charité (J. Lartigaut, 1965). En 1077 (P. et T. Gérard, 1999), plutôt qu'en 1083-1085 (C. Freigang, 1993, p. 518), l'évêque de Cahors Géraud de Gourdon donne Sainte-Marie du Vigan, où l'on honore les reliques des vierges Foi, Espérance et Charité et de sainte Sophie leur mère, aux chanoines de Saint-Sernin de Toulouse, afin d'y établir la vie canoniale ; l'église est en mauvais état (J. Lartigaut, 1965) et elle est rebâtie dans le dernier quart du 11e siècle : des fouilles réalisées en 1953 ont permis de retrouver les vestiges de la façade occidentale et des chapiteaux qui ont été datés des environs de 1100 (M. Durliat, 1965).

Possession de Saint-Sernin de Toulouse jusqu'au milieu du 12e siècle, Le Vigan passe ensuite sous la protection de l'archevêque de Bourges. Lors de sa visite du diocèse de Cahors en mars-avril 1285 (E. Depeyre, 1900, p. 289-295), l'archevêque Simon de Beaulieu y demeure trois jours : il tient audience dans "le cloître de l'église", mention trop vague pour nous apporter une quelconque indication sur les bâtiments. En revanche, on apprend à l'occasion de sa visite d'avril 1290 que, bien que le prieuré soit considéré comme régulier, les chanoines ont chacun leur chambre et qu'ils n'ont ni réfectoire ni dortoir commun, et qu'ils n'ont pas fait de vœu ; surtout, "le prélat ayant vu que l'église qui avait été commencée sur un très grand pied, ne serait terminée qu'à grand peine et peut-être jamais, voulut et ordonna que le prieur donnât une prébende pour cette œuvre, et accorda une indulgence à ceux qui feraient de pieuses aumônes dans ce but" (E. Depeyre, 1900, p. 311-313). En 1309, l'évêque de Cahors Raymond de Pauchel s'empare du prieuré et l'érige en abbaye (L. Ayma, 1879).

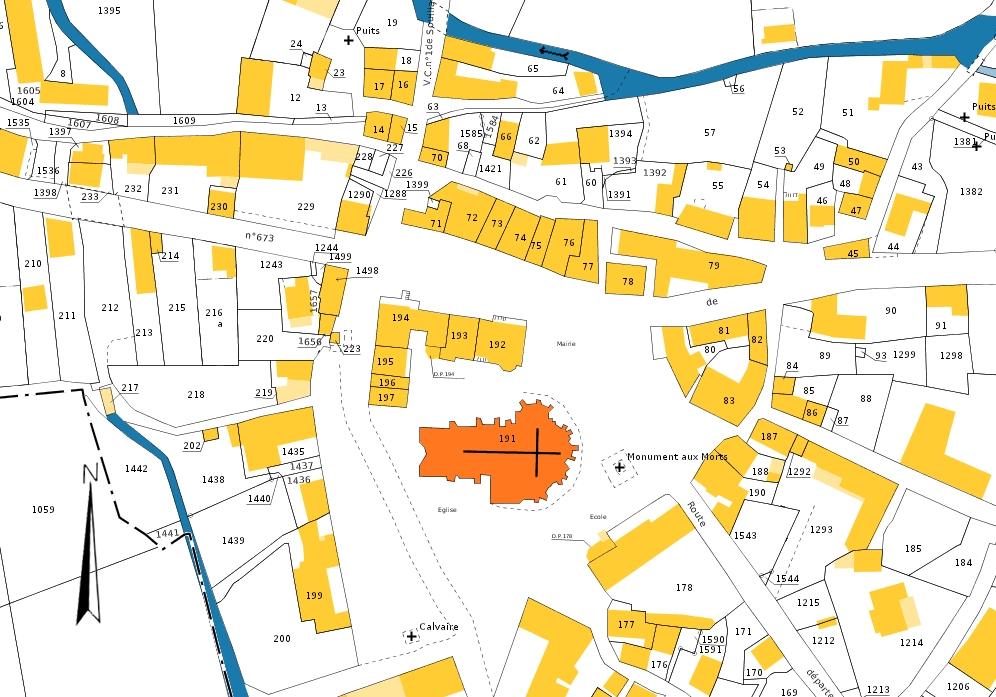

Les bâtiments auraient été dévastés pendant les guerres de Religion, mais l'église n'en porte pas les traces. Le chapitre est supprimé en 1793, et l'église devient paroissiale en remplacement de l'église Saint-Gall qui est abandonnée ; les bâtiments conventuels sont vendus comme Biens nationaux et détruits par la suite afin d'agrandir le foirail et de "démasquer l'église par la démolition des vieux murs qui entourent ce bel édifice" (Lartigaut, 1965).

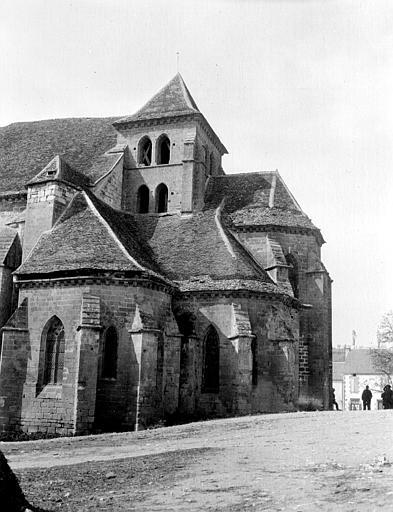

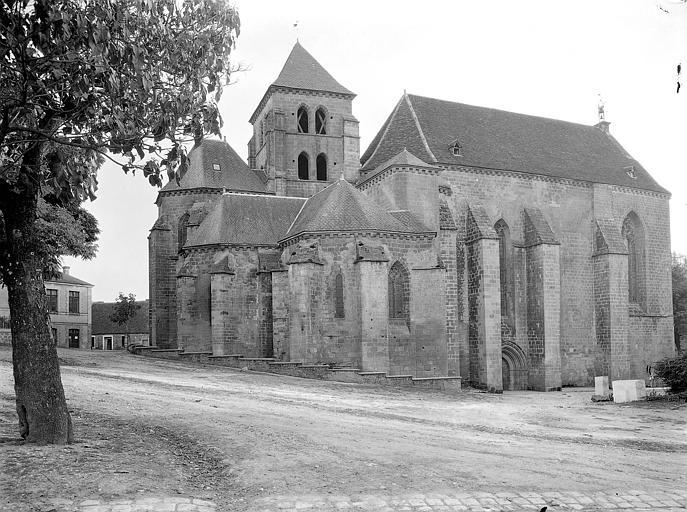

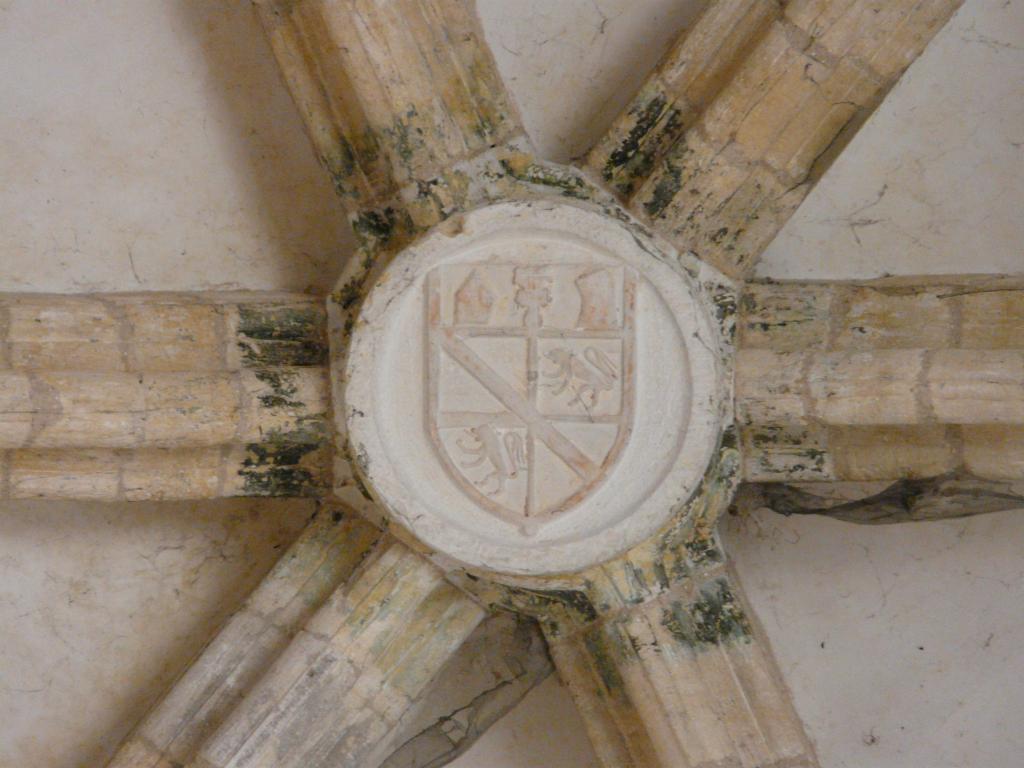

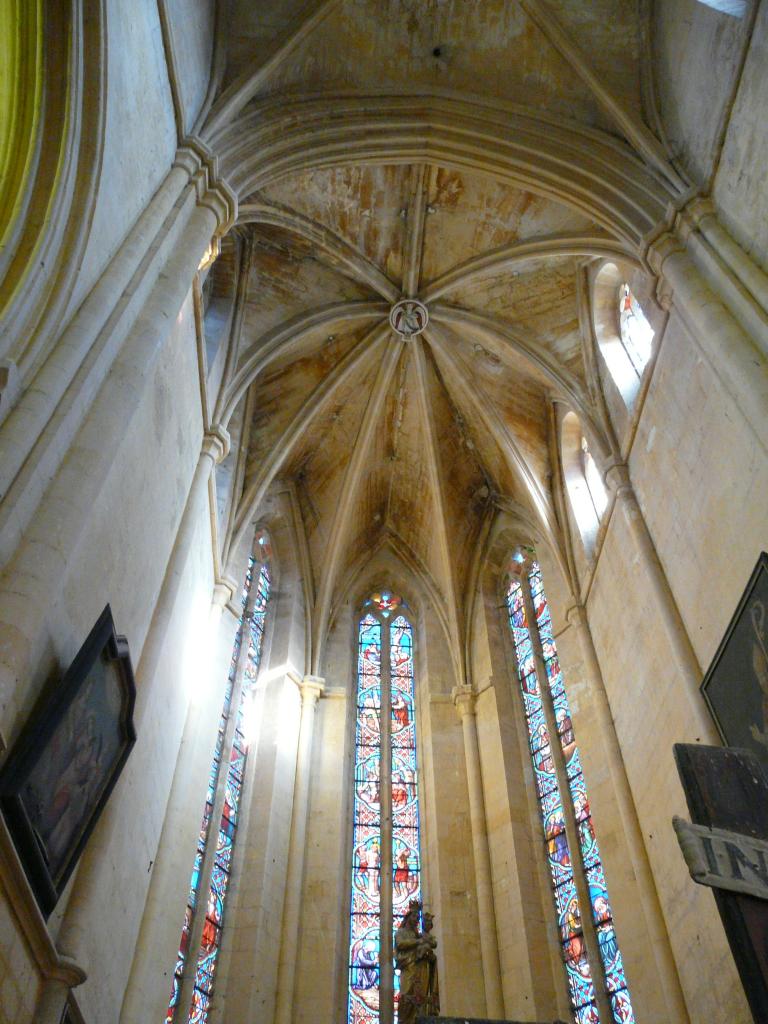

L'église qui nous est parvenue a longtemps été datée du 14e siècle, voire du 15e siècle. La proposition la plus récente (C. Friegang, 1993), situe le début des travaux peu après 1285, et leur achèvement dans les années 1320-1340 : l'analyse reste globalement recevable, mais la chronologie doit être révisée, car elle s'appuie en partie sur la datation après 1309 du massif occidental de la cathédrale de Cahors, qui est aujourd'hui daté des années 1280. Le point de repère le plus sûr est donné par la visite de Simon de Beaulieu en 1290 : le chantier est alors suffisamment avancé pour que l'archevêque s'inquiète de l'achèvement d'un projet aussi ambitieux. Qu'il ne soit pas fait mention de travaux en cours en 1285 ne peut être un argument pour placer le début du chantier après cette date, et de fait les formes (tore en amande, chapiteau à corbeille lisse polygonale, tailloirs épais et bagues prolongés en cordons...) invitent à dater le chevet des années 1250-1270. Les travaux sont-ils interrompus en 1290 ? L'archevêque prend en tout cas des mesures pour en assurer le financement. La façade occidentale dont la composition rappelle celle du massif occidental de la cathédrale de Cahors peut être réalisée dans la dernière décennie du 13e siècle, ou au tout début du 14e siècle. Le projet n'a cependant pas été mené à son terme : l'épaisseur de l'arc doubleau placé entre la deuxième et la première travée de la nef et celle des murs de celle-ci, ainsi que les pierres d'attente au-dessus des voûtes, indiquent que l'on avait prévu un massif occidental, à l'instar de celui de Cahors. Dans la nef, le parti initial a été modifié : conservé dans l'élévation sud, le tracé presque en plein cintre d'un premier arc formeret correspond à une travée carrée qui a été remplacée par deux travées rectangulaires adaptées à l'implantation du massif occidental.

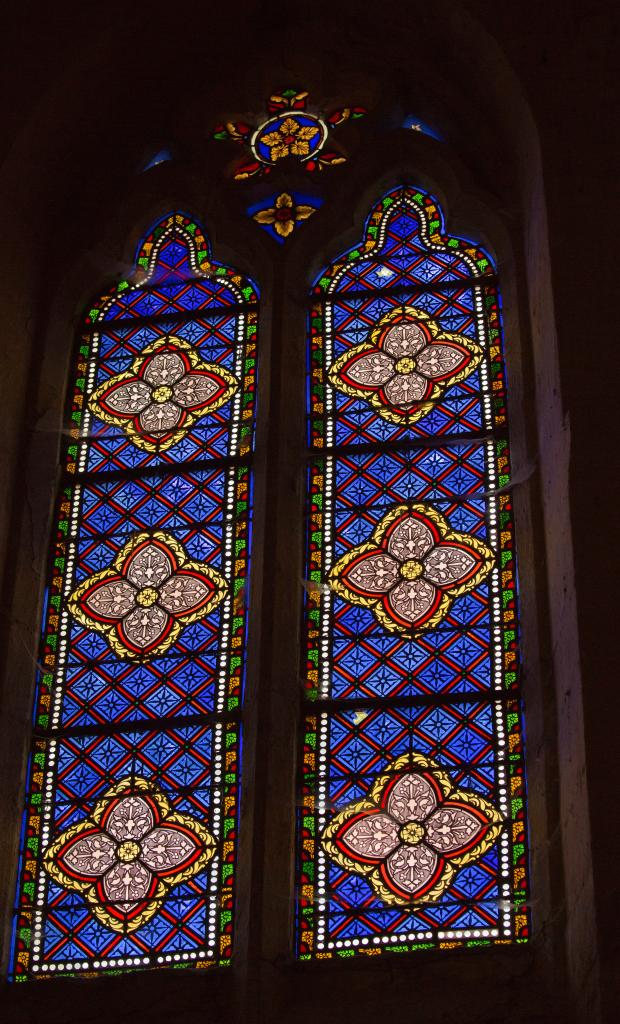

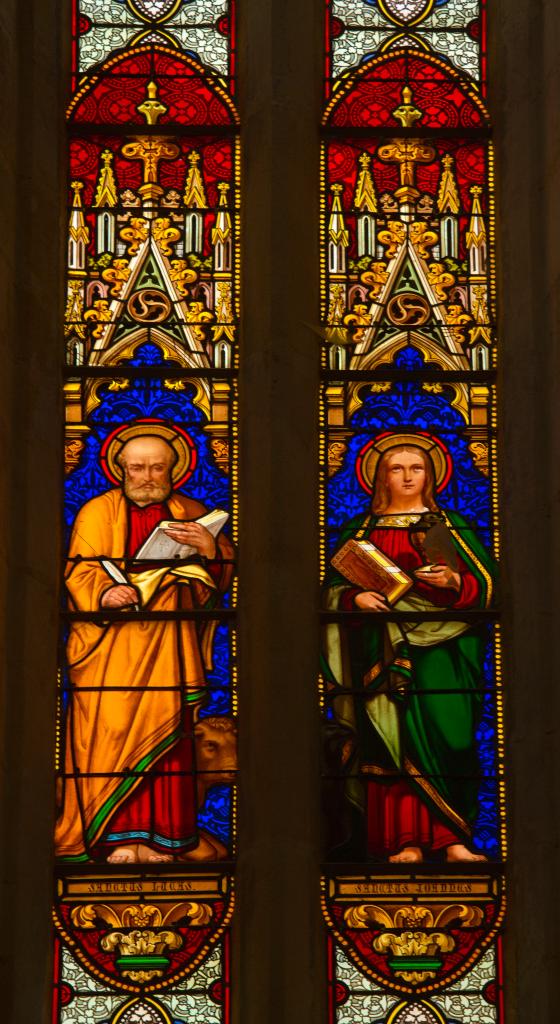

Les départs de nervures laissés en attente, les traces étagées d'arcs formerets, le dessin parfois incertain des arcs témoignent sans doute d'hésitations lors du voûtement de la nef. Les clefs de voûte de la deuxième travée de la nef et de la chapelle nord pourraient en outre indiquer des réfections postérieures au 15e siècle, mais nous ne savons rien de travaux éventuellement survenus à l'époque moderne. Au milieu du 19e siècle, la charpente, la voûte et la rose de la façade menacent ruine, et des réparations sont engagées. Mais ce n'est qu'avec le classement de l'édifice au titre des Monuments historiques, en 1893, que débutent les véritables campagnes de restauration : les couvertures du chevet sont entièrement refaites et modifiées en 1910-1911 par l'architecte des Monuments historiques Henri Chaine, puis la nef est restaurée en 1921 (C. Freigang, 1993, p. 524-525).