D’après le chanoine J. Segondy, c’est en 1135 qu’apparait la première mention de l’église de Saint-Xist comme dépendance de l’abbaye de Villemagne (Secondy p.756). L’abbé de Villemagne aurait établi des moines à Saint Xist pour faire prélever les impôts dans la haute vallée de l’Orb.

Au 13e siècle, l'église de Saint-Xist apparait dans un acte de vente ; le 30 septembre 1236, Guillaume Ermengaud de Montpaon vend à Déodat de Boussagues ce qu’il possède dans le territoire de Boussagues et dans diverses paroisses parmi lesquelles figure Saint-Xist (Pasquier et Olive, liasse 105).

Quelques années plus tard, le 16 janvier 1271, Aymeri de Boussagues, descendant de Déodat, en présence de Guillaume de Cohardon, sénéchal de Carcassonne et Béziers, de Barthélémy Dupuy, juge de Carcassonne, reconnaissent tenir de Philippe, roi de France, dans la sénéchaussée de Carcassonne et Béziers : les droits exercés par eux dans la paroisse de Saint Cyr et Sainte Julite (Pasquier).

L’église sera à nouveau mentionnée en 1322; Sanctus Cyriacus dans le rôle des décimes, et notamment en 1364 à propos du rôle des syndics de Boussagues établit lors de leur élection. Cette élection eut lieu le 2 décembre 1364 par les habitants de la communauté. Les syndics, Guillaume Verdier, Bernard Fabre et Bernard Boissin avaient pour attribution de "construire, entretenir, réparer les églises et les clochers de N. Dame de Boussagues, de St-Sauveur du Puy, de Notre Dame de Camplong, de St Etienne de Mursan, de Saint Cyr, édifices compris dans la juridiction de Boussagues, et de prendre les mesures ou faire les réquisitions nécessaires pour ces constructions, réparations et entretiens" (Pasquier). Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'en 1364 les Grandes Compagnies s'emparent de Boussagues et Bédarieux, l'église de Saint-Xist est alors « fortifiée » ce qui explique l’ampleur de son comble actuel (O.Godet).

L'église est l’une des 43 paroisses qui dépendent de l’archiprêtré de Boussagues, elle est alors une rectorie faisant partie de la manse de Joncels. Elle avait autrefois deux annexes : Frangouille et Saint-Vincent ; la première existait encore en 1789 mais la seconde avait cessé d’exister en 1600. La paroisse est desservie par un curé et un vicaire, l’un des derniers nommé Roustan était également, vers le milieu du 17e siècle, recteur des écoles.

Le 12 juin 1636, Henri Dalichoux, curé prieur de Saint-Xist, et son vicaire perpétuel Jean Bouissy, reçoivent dans leur église l'évêque de Béziers, Mgr Clément de Bonzy, qui dresse alors une description précise des lieux (annexe Visites pastorales des êveques de Béziers).

Le 18 septembre 1690, Guillaume Carbonnier, prieur de Boujan-sur-Libron est reçu à Saint-Xist, par Pierre Massigny prêtre et vicaire du lieu. Son rapport très succinct se limite à l’inventaire du mobilier et des ornements. Par contre, le 25 septembre 1749, Mgr Joseph Bruno de Bausset de Roquefort, reçu par Maistre Migueyrou, curé, dressera un rapport complet de sa visite (annexe Visites pastorales des êveques de Béziers).

En 1754, Louis Dalichoux de Sénégra vend à Mme Claudine J.G. Le Mazuyer, veuve du marquis de Thésan du Poujol, les fiefs nobles situés dans la baronnie de Boussagues ainsi que les droits de patronage et de collation de certaines chapelles au nombre desquelles figure celle de Saint-Xist.

D’après Albert Fabre (Histoire de Bédarieux) et le roman de Ferdinand Fabre (Les Courbezon), Saint-Xist serait un ancien couvent des Recollets. En 1770, il s’agit toujours d’un prieuré séculier, dont le curé se nomme alors Jean Bouisson (Pasquier et Olive, liasse 166). L’installation des Recollets à Saint-Xist apparait de ce fait assez tardive et de courte durée.

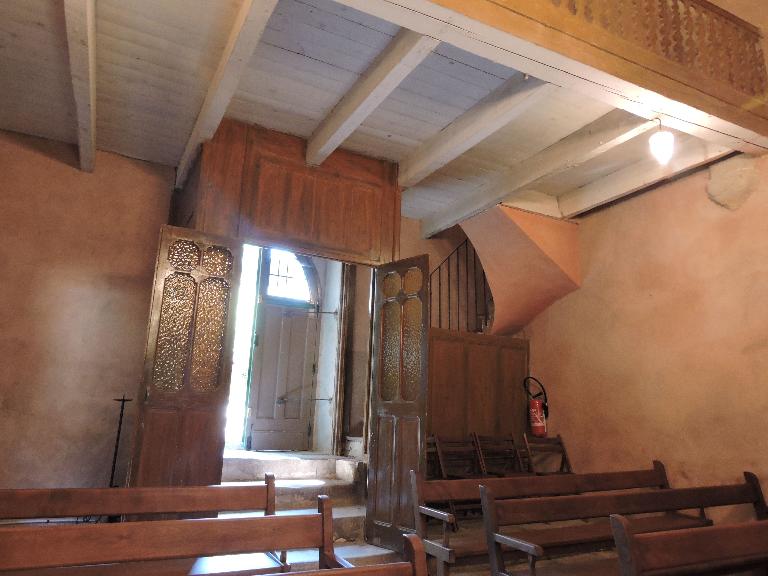

Si l’on en croit Ferdinand Fabre, l’église de Saint-Xist fut saccagée et abandonnée, puisqu’en 1816 « les ruines de la vieille église et du vieux couvent des Recollets furent relevées par Clavel de Camplong, maçon. Les travaux commencés à la fin avril 1817 furent complétement terminés le 25 septembre de la même année » (F. Fabre pp. 22,25).

Plusieurs travaux de restauration eurent lieu sur l'église de Saint -Xist. Concernant le clocher, en 1991 des travaux visant à conforter le clocher ont eu lieu sous la direction de Olivier Godet, architecte D.P.L.G. En 1998, une opération de traitement des façades, abside et drainage périphérique de l’église eut lieu. En 2003, une restauration de la couverture de la nef et de la chapelle nord, avec reprise de parements nord de l'église fut effectuée sous la direction de Christian Rouquette, architecte D.P.L.G.