Cette église est mentionnée pour la première fois en 1135, dans une Bulle du pape Innocent III, elle figure alors parmi les possessions de l’abbaye bénédictine de Joncels.

En 1265, une Bulle du pape Clément VI, indique qu'elle devient annexe de l’église Saint Saturnin de Caunas.

Si Saint-Pierre de Brousson faisait partie au 13e siècle de la manse abbatiale au bénéfice de l’abbé de Joncels, cette paroisse dépendait avant tout de la seigneurie de Boussagues, comme nous l'apprend un acte d'hommage au roi Philippe le Hardi, rendu à Béziers le 16 janvier 1276. Dans cet acte Aymeri de Boussagues, son fils Déodat, représenté par son cousin, en présence du sénéchal de Carcassonne et Béziers, Guilhaume Cohardon, et de Barthélémy Dupuy, juge de Carcassonne, reconnaissent tenir de Philippe, roi de France, dans le ressort de la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers, plusieurs domaines dont ; Saint-Pierre de Brousson ; "cum parrochia Beati Petri de Brossol".

En 1564, une bulle du pape Pie datée du 7 mai nous indique que l’église "Sainct Pierre de Burson" est toujours annexe de Caunas.

Lors d’une visite pastorale le 16 juin 1636, Monseigneur Clément Bonsi ordonne que le vicaire de Caunas et un secondaire assurent le service de Saint Saturnin de Caunas et de Saint Pierre de Brousson. Quant aux travaux à effectuer à Saint-Pierre il ordonne "…que la dicte église sera couverte de boys, thuille ou ardoise et sera faict un tableau a l’autel d’icelle, les murailles induictes et blanchies, le sol du chœur pavé, les fenêtres d’icelle vitrées dans l’année aux dépens du sieur abbé de Joncels comme prieur primitif d’icelle. Cependant les dicts paroissiens feront fermer de murailles ou de fossés le cimetière qui est contre l’église". Il s’agit là de travaux relativement importants qui ont donc été réalisés au cours des années suivantes, puisqu’en 1645, les frères Salasc auxquels l’abbé de Joncels avait confié les dîmes de Saint-Pierre, chargèrent Thomas Vernazobres en qualité de prêtre de Saint-Pierre d’y assurer le service divin pour trois ans moyennant 80 livres tournois.

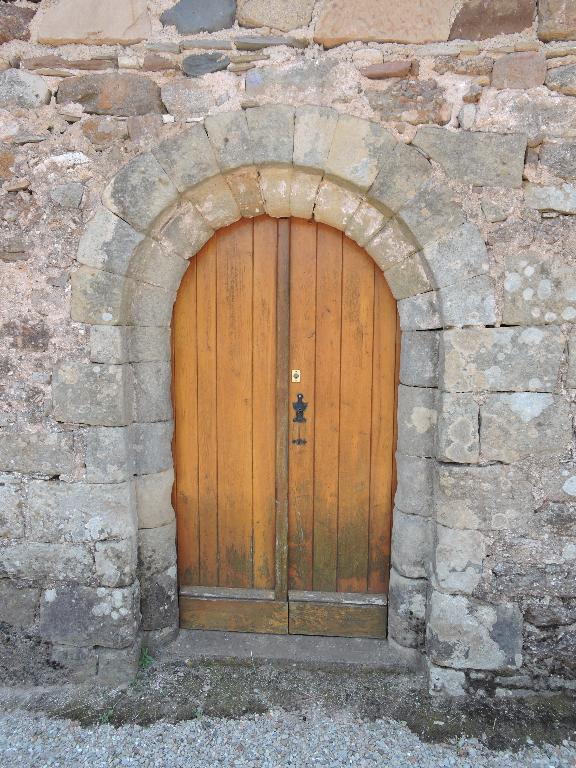

On rencontre un document semblable pour l’année 1668 passé le 20 juin entre Messire Joseph Gabriel de Thésan du Poujol, abbé et seigneur de Joncels et André Pandit, prêtre, natif de Saint Martin des Combes ; il s’agit d’un "bail à fère le service divin pour un an moyennant 138 livres". Il s’agit là du dernier bail connu de cette nature, relatif au service de l’église de Saint-Pierre. En effet, le projet de construction d'une nouvelle église au Mas Blanc s'affirme. A la fin du 17e siècle ou au début du 18e siècle, des travaux de réaménagement de l'église Saint-Pierre de Brousson eurent lieu. Le logement du vicaire fut agrandi vers l'est, par l’adjonction d'une nouvelle pièce voutée d’arêtes, servant de sacristie et communiquant directement avec l'église. C'est sans doute à cette même époque que la porte primitive fut murée et que fut ouverte la porte de la façade occidentale.

En 1985 se crée l'association "Les Amis de Saint-Pierre de Brousson" qui entame une série de travaux de restauration de l'édifice pendant l'année 1988. Avant restauration, le mur de l'élévation sud était semi-enterré, provoquant une grande humidité à l'intérieur de l'église. Le décaissement entrepris par l'association a permis de rendre les murs plus sains. Aussi, la réfection du dallage du chœur par l’association a permis d’exhumer des éléments archéologiques (voir Signoles et Guiraud).Selon une source orale, une litre funéraire peinte ornée les murs intérieurs de l’église. Ce décor, aujourd’hui disparu, fut peut-être peint pour le deuil de Gabriel-Joseph Thézan du Poujol au 17e siècle.

Cette église n’a fait l’objet d’aucune protection. Pour les travaux de restauration de la toiture et du clocheton, le drainage et le ravalement de la façade sud-est, la Sauvegarde de l’Art Français a accordé en 1994 une aide de 25 000 F.