Dès la fin du 12e siècle, l'existence d'un château à Boussagues est attestée dans les actes. En 1199, Guillaume Aton de Curvalle remet en gage d'un emprunt à Déodat de Boussagues ce qu'il possède dans le château de Boussagues, à l’exception de la tête du vieux château (caput castri) de Boussagues : " in castro de Bociacis et in suis terminis, excepto capite castri veteris de Bociacis " (Pasquier p. 288). Ce texte fait supposer l’existence d’un castrum novum qui sera effectivement cité dans un acte de vente en 1218 : « in castro novo de Bociacis » (Pasquier p. 310) puis en 1256 dans une quittance de dot : « Acta sunt hec in castro de Bociacis in domo nova » (Pasquier p. 251). Domo nova s’oppose alors au caput castris (vieux château).

L'appellation "Tour de Patau" qui est parfois rattachée à cette tour ne semble pas justifiée. En effet, en 1885 Fournier indique dans son ouvrage sur l’histoire de Boussagues : « la tour carrée à fenêtre géminée du château inférieur, portait le nom de Tour de Patau, et c’est de cette dernière dont il est parlé dans l’acte d’accord passé entre Bernard-Aton et Deodatus de Bossacie, en 1145 » (Fournier p. 31). Fournier date alors la tour, ainsi que l’aile du château auquel elle est reliée au commencement du 12e siècle. Or selon André Soutou, ce texte mentionne simplement : "le château de Boussagues" (castello de Bociagas) et "la tour de ce château" (turrem praedicti castelli) sans qu’il ne soit jamais question d’une tour dite "de Patau" (Soutou p. 46). Les auteurs postérieurs reprennent l'affirmation de Fournier ancrant ainsi cette appellation dans la tradition populaire. Pourtant, le texte sur lequel s'appuie Fournier semble plutôt désigner une tour reliée non pas au château inférieur de Boussagues mais au château supérieur. D'ailleurs, le château-bas n’est mentionné indirectement qu’en 1199 et par opposition au caput castris. Les deux châteaux de Boussagues suivent un parti assez semblable et tous deux forment une partie de l’enceinte. Pourtant, si une enceinte propre isole le château-vieux, rien n’indique que c’était le cas pour le château-bas.

Les formes et techniques de construction permettraient de dater la tour sud-est de la fin du 12e siècle ou du début du 13e siècle. Cette partie sans doute affectée au logis fut étendue par l'aile est au début du 16e siècle. Les ailes nord et ouest ont été ajoutées au 17e siècle comme le montrent les fenêtres hautes refaites à la même époque.

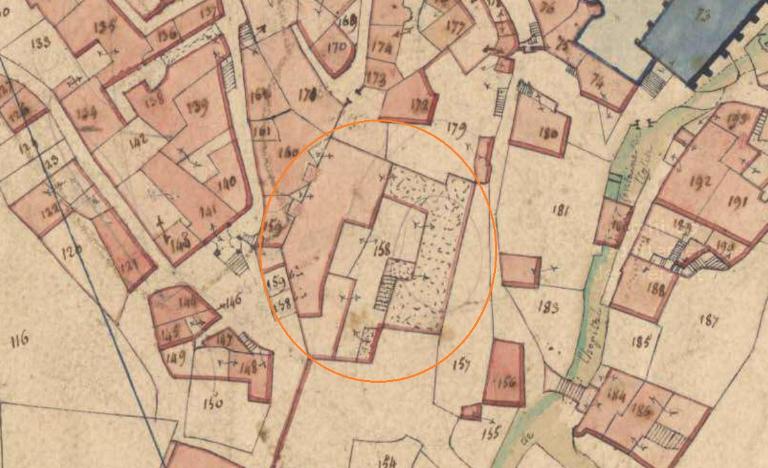

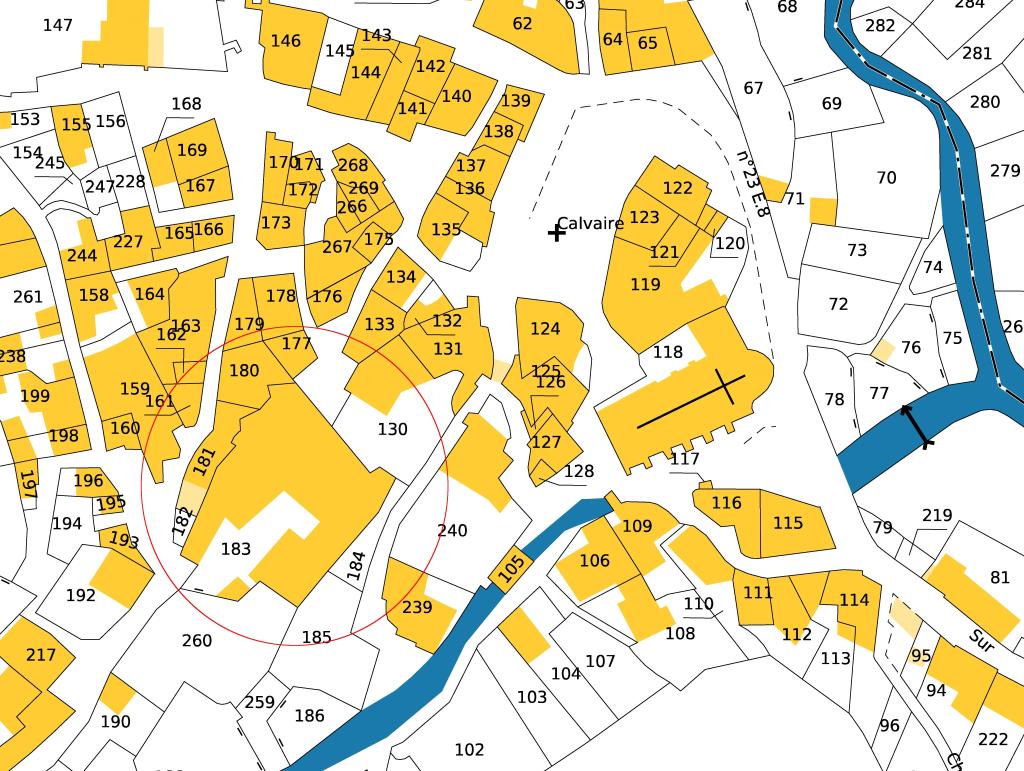

Dans les archives de 1827, Pierre Rey, capitaine retraité est le propriétaire du château-bas alors indiqué comme « maison » (AD Hérault 3 P 2929). Il s’agit ici de l’aile ouest car l’aile est, est figuré à l'état de ruine sur le cadastre ancien de 1826. Une photographie du début du 20e siècle montre que le château est toujours sans couverture à cette époque. L'édifice a donc connu des restaurations importantes, sans doute à partir du 2e quart du 20e siècle. En effet, une photographie issue du fonds Maurice Oudot de Dainville constitué entre 1922-1935 révèle qu'à cette époque la couverture du château est en place.

Le château étant un édifice remarquable du bourg, il mériterait une étude archéologique approfondie. Il serait notamment intéressant de réaliser un plan des différentes phases de constructions de ce château.