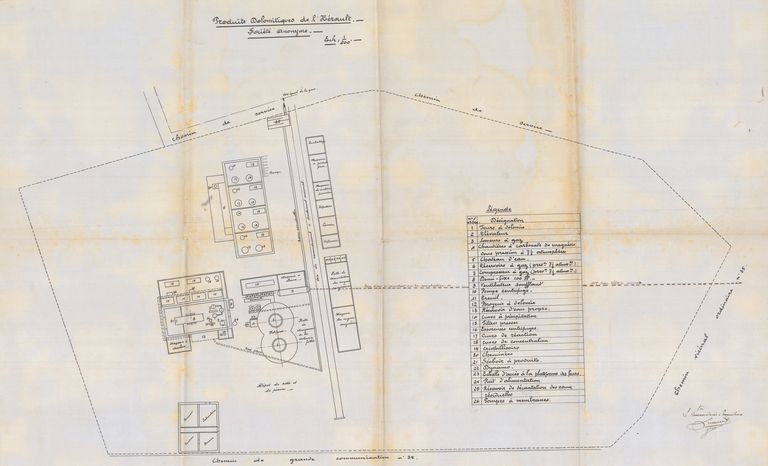

Le 29 janvier 1912, la Société des produits dolomitiques de l'Hérault formule une demande afin d'établir une usine destinée à la fabrication de la dolomie frittée, de sels magnésiens riches et de chaux dolomitique pour l'amendement des sols. Le 9 avril, l'administrateur délégué de la société, M. Alfred de Crozals, obtient l'autorisation d'installer des fours à chaux permanents à proximité de la gare de marchandises d'Hérépian. Le site est acheté, vers 1935, par Marius Vidal industriel à Lamalou, puis change de destination à partir de 1965, date de son rachat par François Granier.

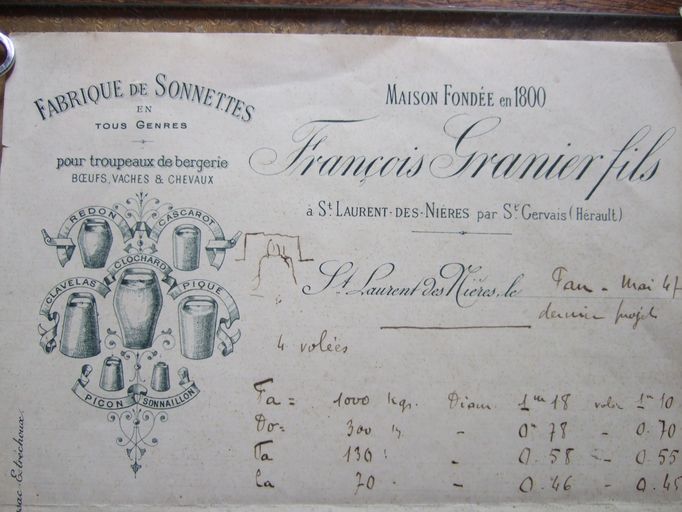

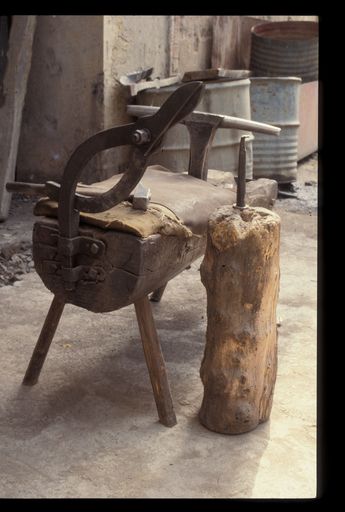

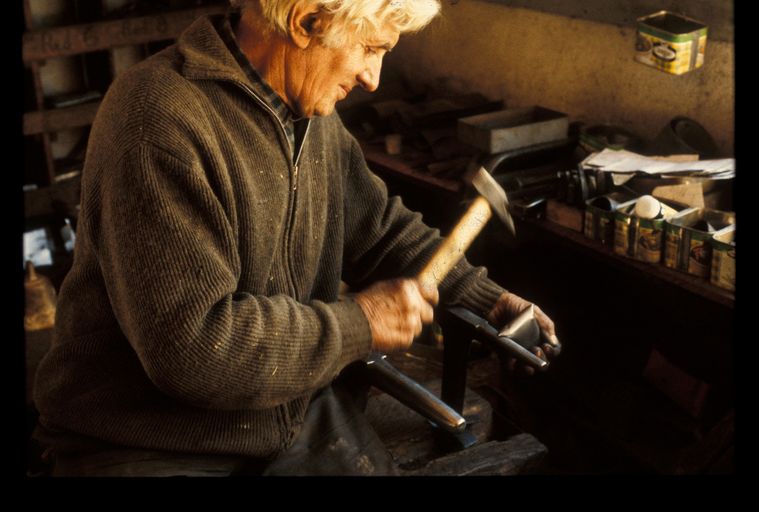

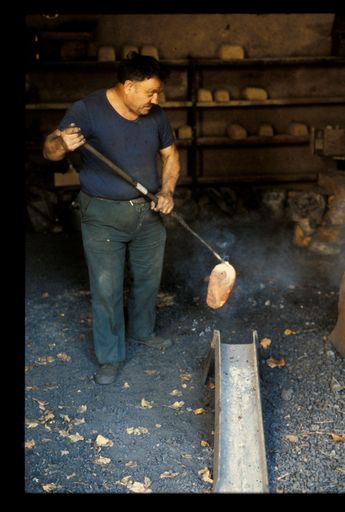

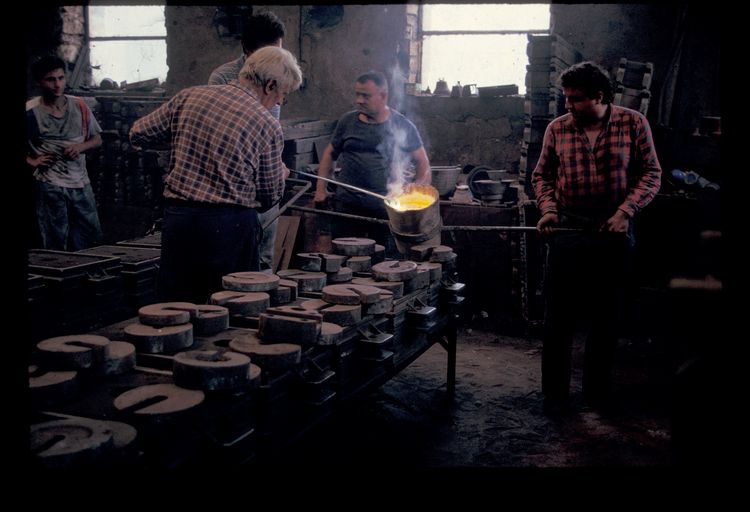

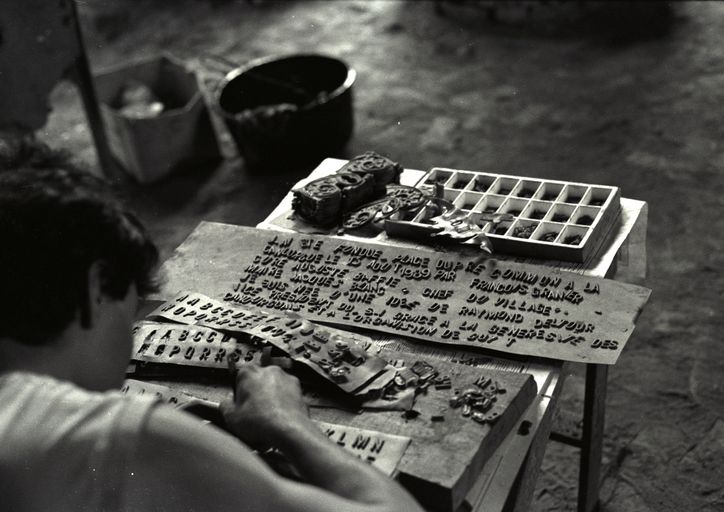

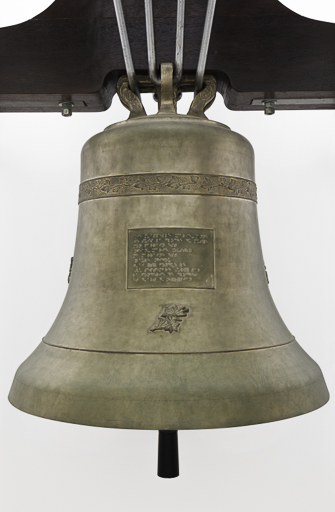

La maison Granier, implantée à Saint-Gervais-sur-Mare (au hameau des Nières, puis à Castanet-le-Bas), a débuté par la fabrication de sonnailles. Après la Première Guerre mondiale elle diversifie son activité avec la fabrication, par moulage au sable, de clochettes (4 modèles de clochettes destinées aux bovins) et de grelots (3 modèles de grelots destinés aux chiens de chasse). A partir des années 1930, l'établissement se spécialise également dans la fabrication de cloches grâce à l'achat de tracés. Ces derniers servent à la confection de gabarits, également appelés planches à trousser, qui vont donner à la cloche ses caractéristiques, sa note et son poids. Les ateliers Granier ont fabriqué des cloches, pesant jusqu'à 4 tonnes, notamment le bourdon de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers ou encore le carillon de l'église Sainte-Thérèse de Montpellier.

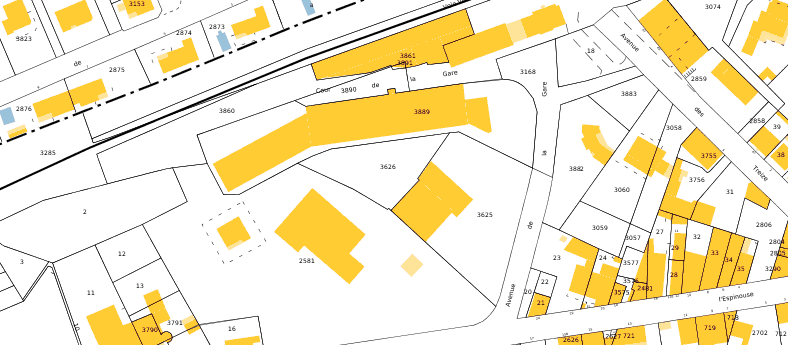

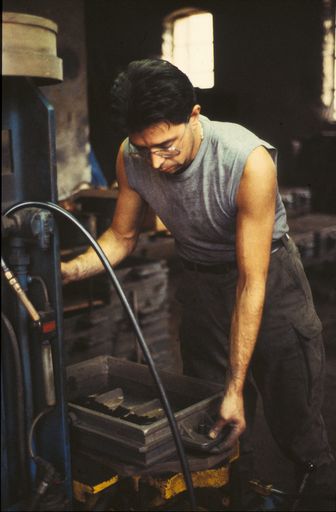

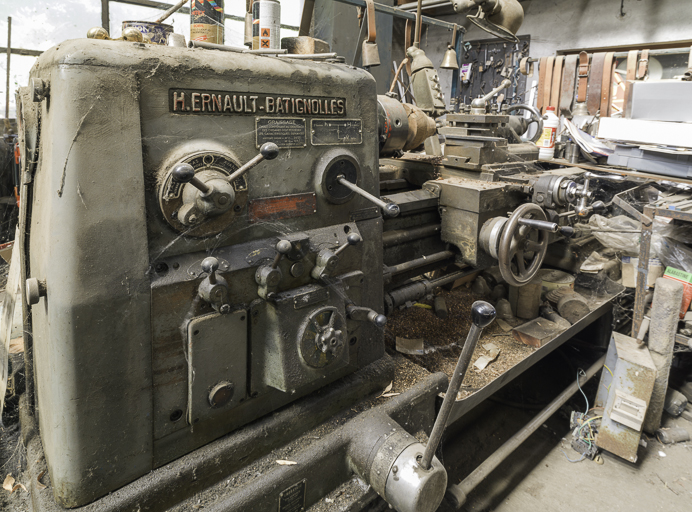

Le transfert des activités depuis Castanet-le-Bas (sonnailles, clarines et grelots dans un premier temps), débute au début des années 1970. Ce transfert entraîne une destruction partielle de l'ancienne usine de chaux dolomitique. En 1973, une première troisième travée (dédiée à l'atelier des finitions) est accolée au nord-ouest des deux travées réinvesties par les ateliers Granier, tandis qu'une autre extension est construite au sud-est de cet ensemble. A cette époque, les procédés de fabrication des clochettes se modernisent : la réalisation des châssis, à partir de plaques modèles (au nombre de 25), se fait désormais grâce à une machine pneumatique. Dès 1983, l'extension au sud-est abrite une presse à injection utilisée pour la production des petites tailles de grelots. A partir de 1990, la fabrication des cloches est également transférée à Hérépian.

La maison Granier cesse la fabrication de sonnailles en 2000, l'activité de la fonderie prenant fin en 2011. Aujourd'hui, le musée de la Cloche et de la Sonnaille conserve la mémoire des sonnetiers et des fondeurs grâce à une collection d'objets provenant pour beaucoup de la maison Granier. Installé en 1998 dans l'ancienne gare d'Hérépian, il se trouve à proximité immédiate des anciens ateliers Granier.

photographe ayant assuré une prestation pour l'inventaire du patrimoine industriel de l'Hérault, entre juin 2013 et juin 2014.