Bien qu'antérieur, la mention d'un premier l'édifice remonte à 1315. Il est à nouveau cité en 1387 dans les comptes des décimes. Au 16ème siècle, on signale la confrérie de Sainte-Croix. Une des cloches de l'église, datée de 1596, fut fondue par cette confrérie. Au 18ème siècle, l'église paroissiale était encore entourée par le cimetière communal.

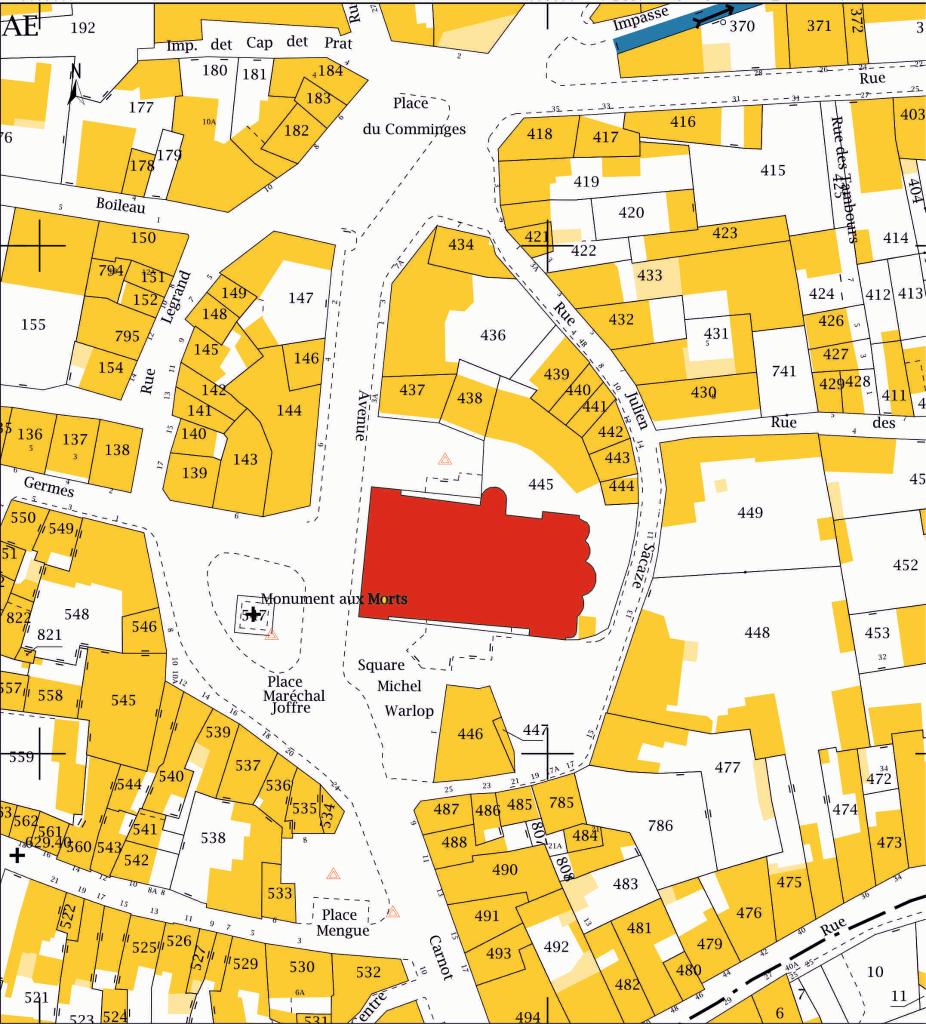

Au milieu du 19e siècle, après de nombreux travaux de réaménagement et de restauration déjà mentionnés dans les archives au 18e siècle, l'église paroissiale fut détruite et reconstruite au même emplacement. Le projet de reconstruction est mentionné pour la première fois en 1834. L'église est jugée trop petite pour abriter la masse des curistes estivaux. C'est l'architecte Emile Loupot qui en est chargé en 1847 par le Conseil Municipal. Entre 1847 et 1857, il construit le nouveau chevet et la nef, en conservant la porte d'entrée de l'ancienne église sur la face nord. Entre 1852 et 1856, Romain Cazes réalise les peintures murales, secondé comme aux thermes par Bertrand Bernard pour la partie purement décorative. Il semblerait que jusqu'à la fin du 19e siècle, l'église paroissiale de Bagnères-de-Luchon ait conservé une grande partie de l'ancien édifice. Entre 1890 et 1897, E. Loupot réalisa la phase finale de restauration de l'édifice en reconstruisant la face ouest.

En novembre 1977, des travaux de tout-à-l'égout ont révélé sur le côté ouest de l'édifice des sarcophages du Haut Moyen-Age antérieurs à la fondation de l'ancienne église paroissiale.