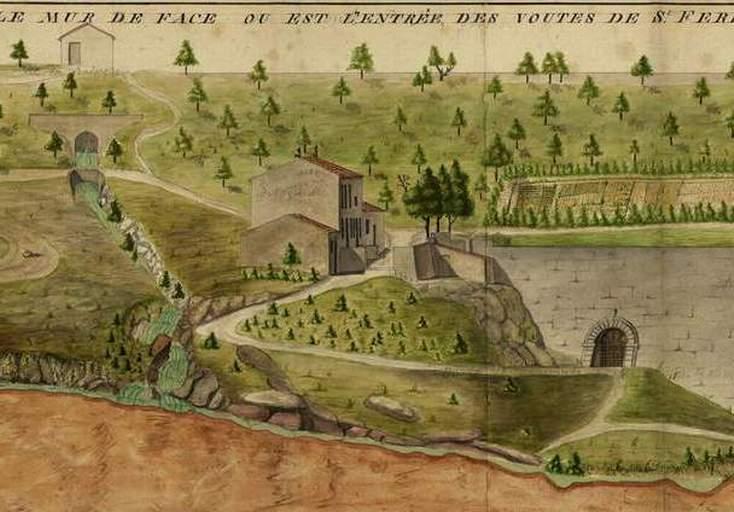

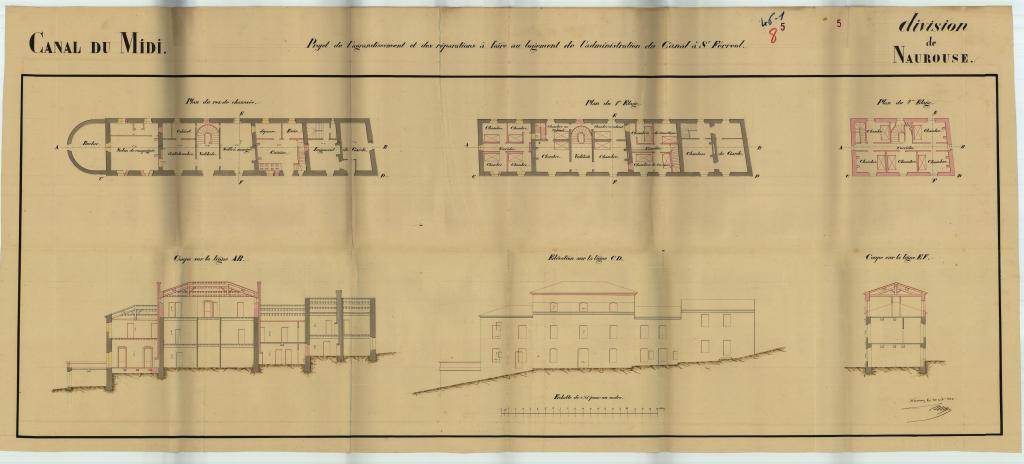

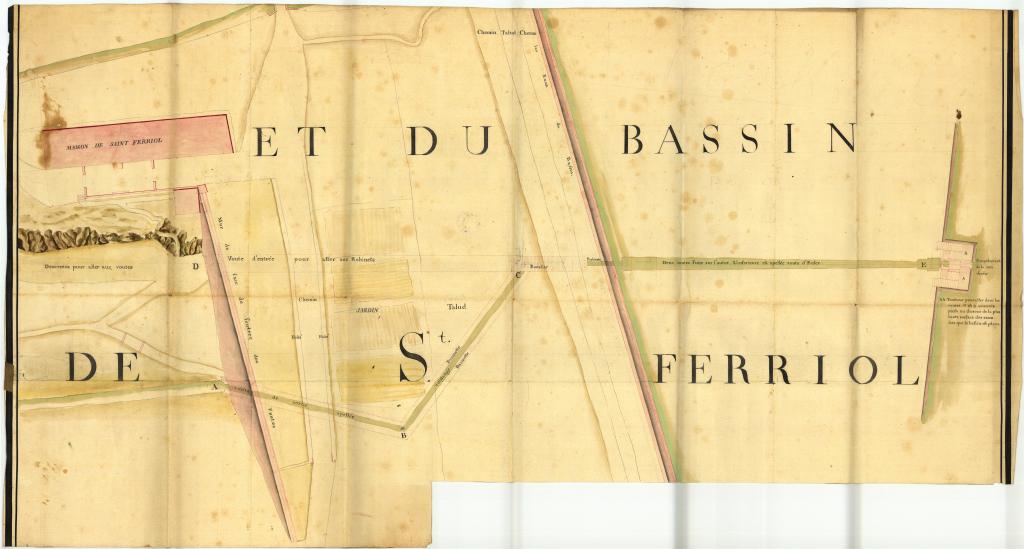

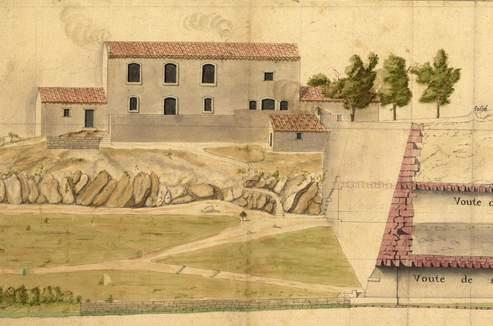

Sur un croquis aquarellé de l'ensemble du réservoir, réalisé vers 1674, on peut déjà repérer, à l'emplacement de la maison de Saint-Ferréol, un petit édifice en rez-de-chaussée couvert d'un toit de tuiles à deux pans. Cette représentation sommaire atteste l'existence d'une premier logement. Celui-ci est confirmé par un relevé avec plan, coup et profil de la digue, de la main d'Antoine de Niquet, datable entre 1700 et 1726. Le logement de Saint-Ferréol est en rez-de-chaussée, son emprise au sol s'arrête, côté est, au niveau du mur Vauban. En 1744, il est question de "refaire une partie du couvert du logement de Saint-Ferriol, et faire une chambre de plus au dit logement par-dessus celle du rez-de-chaussée, laquelle est fort humide et inhabitable" : allusion au logement antérieur en rez-de-chaussée, devenu insalubre. Les Etats de projet de 1745 sont plus précis. Il s'agit "d'élever les murs du logement, d'y pratiquer un second plancher, pour pouvoir y loger pendant les réparations en hiver" (1.200 livres), puis "d'élever les murs de l'écurie, faire et pratiquer un plancher et un grenier à foin (le plancher menace ruine proche)" (684,7£livres) le tout s'élevant à 1884,7 livres. Victor-Maurice de Riquet, Marquis de Caraman, présent dans les Etats de projet dès 1750, décrit le bâtiment neuf dans son rapport de visite de mars 1753 : "une maison neuve avec un étage... un magasin pour les matériaux et les outils". La représentation la plus ancienne de cette nouvelle maison est probablement celle figurant sur le grand Plan des rigoles de la Montagne et de la Plaine, datable de 1760-66. La maison comprend alors un logis principal à étage, encadré par deux corps en alignement, en rez-de-chaussée seulement. Sur les relevés aquarellés réalisés autour de 1770, le corps de bâtiment correspondant à l'écurie est élevé au même niveau que le logis principal. Une extension importante en rez-de-chaussée lui fait suite vers l'est (logement du garde ?). L'emprise au sol de l'ensemble de l'alignement est d'ores et déjà la même que l'emprise actuelle. Des modifications seraient donc intervenues entre 1760 et 1770. La maison est précédée par une cour avec perron et clôture. Trois arbres en alignement sont figurés à l'entrée de l'alignement, côté chemin. Grâce aux travaux d'entretien (réparations, couverts...) exécutés annuellement, l'état du bâtiment est déclaré parfaitement sain en 1789. La Maison de Saint-Ferréol était destinée aux séjours temporaires des responsables du canal (seigneurs propriétaires du Canal, administrateurs, ingénieurs, et leur personnel) au cours de leurs tournées annuelles, pour gérer, vérifier, programmer les travaux sur le domaine du canal. Elle assurait également le couvert permanent pour le personnel de surveillance et d'entretien (garde, conducteur, ouvriers...), ainsi qu'un gîte saisonnier pour les ouvriers du chantier. Le nombre des personnes requises pour la tournée annuelle est en augmentation au 18e siècle : en 1785, 16 personnes se déplacent avec le Comte de Caraman. Il se réserve plusieurs chambres pour lui-même et son valet. Des réparations de mobilier, notamment de fauteuils, sont évoquées dans les dépenses de cette période. En 1815, sont mentionnés pour Saint-Ferréol cinq logements : un grand et quatre petits. En 1816, l'Ingénieur Divisionnaire (à cette date très bien logé à Naurouze) est "invité à prendre les mesures nécessaires pour obtenir à Saint-Ferréol un meilleur emménagement". Dans la période suivante, le bâtiment recevra l'appellation "Maison de l'Ingénieur". L'Administrateur, en 1817, déclare à propos de Saint-Ferréol que "les logements et bâtiments sont en bon état et seront pour longtemps réduits aux entretiens ordinaires...". En ce qui concerne le garde, compte tenu de la considération dont il bénéficiait, son installation dans le bâtiment principal doit dater de l'extension réalisée en 1745-50. Dans les hommages rendus en 1723 par les seigneurs propriétaires du Canal, héritiers de Riquet (Aveu et dénombrement du Canal, liasse 63), il est stipulé qu'ils jouissent de plusieurs maisons et magasins pour servir de logements aux employés, ou d'entrepôts aux marchandises : "Plus ont la faculté d'installer douze gardes pour veiller à la conservation des ouvrages des dits canaux, et aux réparations qu'il y convient de faire journellement... lesquels gardes portent la livrée du Roy et ont droit de mettre en exécution tout mandement et actes de justice qui concernent le dit canal...". Son logement possède un four à pain. Sur un Plan des Voûtes du Bassin (antérieur à la "pyramide de 1770) , est évoqué à l'aquarelle le potager du garde en contrebas de la digue sous le talus du terrassement. En 1818, dans le journal de la Tournée faite par l'Administrateur, on rencontre le commentaire suivant ; "Morel Antoine, âgé de 66 ans, garde ambulant chargé de la surveillance et du service des robinets. Son ambulance comprend le tour du bassin et le lit du Laudot jusqu'à ce poste". Le garde ambulant de Lencastre est chargé, pour sa part, de la surveillance du bois et du domaine de Lencastre. Sa surveillance s'étend jusqu'aux Cammazes. Il est logé dans la métairie de Lencastre. En 1817, on note une demande de remaniement de toiture pour le grand logement dont l'exécution est confirmée par le rapport de tournée d'octobre 1818. Ce remaniement paraît concerner le rehaussement du comble du grand logement de Saint-Ferréol exécuté conformément au budget de 1818, en réalité sur une décision de 1817. Ce rehaussement est identifiable sur le bâtiment actuel par sa reprise en briques telle qu'on a pu l'observer en septembre 2007, avant les reprises d'enduit sur les façades arrières. En 1820 figure un descriptif détaillé de chaque bâtiment, notamment des cinq logements évoqués en 1815 : le grand logement, le logement du garde, le logement du conducteur vis-à-vis celui du garde (nouvelle construction au-dessus de la forge), le logement destiné aux ouvriers (emplacement non spécifié), le logement de la Badorque. Il est noté que le remaniement de la toiture des logements de Saint-Ferréol (la suite probablement) est renvoyé à une autre année, à l'exception de l'entretien ordinaire (en 1821, on procèdera en effet au remplacement de plusieurs chevrons en chêne...). En 1824, suite à une procédure d'obligation d'assurance, est dressé un Etat estimatif des bâtiments du canal qui donne un descriptif précis des bâtiments de Saint-Ferréol, dans leur emprise au sol et leur volumétrie. Le bâtiment principal est désigné comme servant de logement à l'ingénieur, au garde et aux ouvriers employés aux travaux. L'emprise au sol, déjà connue, sera retrouvée identique sur tous les plans ultérieurs (1842, 1848...). En 1832, les charpentes des logements sont remplacées en bois de sapins. En 1836, il est noté que les bâtiments de Saint-Ferréol sont en bon état, beaucoup de réparations ont été faites, notamment sur les logements. Jusqu'en 1841, les dépendances (écurie, grenier à foin) sont intégrées au logement de Saint-Ferréol. A cette date, le bâtiment réservé à l'administration nécessite quelques réparations et des changements d'usage (agrandir les espaces cuisines et déplacer l'écurie). Un projet daté de 1842 pour un hangar à construire à côté de l'ancienne chapelle révèle, sous le croquis des parties à construire, la distribution intérieure du grand logement : l'ancienne écurie (qui devient cuisine) est mitoyenne du grand logis, la cuisine du garde occupe le rez-de-chaussée à l'extrémité de l'alignement, en face de la forge et du bureau de l'ingénieur. En 1848 sont prévus un agrandissement du logement de l'administration du canal à Saint-Ferréol et diverses autres réparations à l'intérieur de ce logement. Il s'agit d'un projet d'agrandissement par rehaussement d'un étage sur la partie centrale de la maison de maître de Saint-Ferréol. Il est évoqué l'exécution d'un "forget", c'est-à-dire d'une génoise à deux rangs de tuiles et trois rangs de brique. Ce projet n'a pas été réalisé : la génoise actuelle a conservé ses trois rangs de tuiles simples, pratique qui caractérise le 18e siècle et se prolonge jusque vers 1820. A l'extrémité occidentale de l'alignement, on repère une surface en demi-cercle intitulée "bûcher". Le 30 juillet 1852, on prépare activement la visite du Prince Napoléon : il y a sur place plus de 110 ouvriers. On procède, au nivellement et à l'élargissement de la terrasse au sud du logement, à l'aménagement de marches à son extrémité, à la pose de la grille en fer et à celle des portes du grand et du petit logement. En 1859, un Etat descriptif des bâtis dépendant du réservoir de Saint-Ferréol mentionne une "terrasse devant, avec balustrade et deux portes en fer ; un petit bâti demi-circulaire en ruine à l'extrémité" (l'ancien bûcher). La phase de restauration menée entre 2005 et 2008 a permis de mettre en évidence l'appareillage des murs composé de moellons de schiste et de calcaire.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.