Le premier temple de Milhaud est démantelé en 1664 suite à l’arrêt du conseil d’État déplaçant la pratique religieuse à Bernis. Le culte est de nouveau autorisé par décret en janvier 1795 dans une maison particulière. Suivant l’initiative du pasteur Gachon, un nouveau temple est érigé entre 1806 et 1809. L’édifice accueille une école entre 1815 et 1848. En 1840 la cloche du temple de Milhaud est fondue pour des ouvrages ferroviaires. Cédé à l’État, il devient ensuite propriété de la commune en 1905.

Le terrain choisi rue de la Cruvière (actuelle rue du Temple) appartient au propriétaire catholique Pierre Dijol. Le chantier est en majorité financé par des souscriptions de la communauté protestante auxquelles s’ajoutent, pour son achèvement, des secours du gouvernement.

La construction débute le 22 mars 1808 et fait intervenir deux maçons, un menuisier et deux maréchaux-ferrants. Les matériaux proviennent des garrigues environnantes pour la pierre et de Générac pour les briques et les tuiles. Les poutres arrivent par voie navigable à Beaucaire. Un décret impérial de 1809 approuve la bénédiction de ce temple par le pasteur.

Dix ans plus tard, l’édifice est inachevé et des travaux de finitions sont entamés. En 1822 l’architecte départemental Henri Durand confirme le bien-fondé d’un devis s’élevant à 1162 francs, le gouvernement accorde alors un secours à l’église consistoriale pour la construction d’une sacristie, de murs de clôture et la pose d’enduit. Ces ouvrages sont réalisés en 1832 par le maçon Louis Gazay.

Les restaurations se succèdent ensuite à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La première approuvée par le préfet en 1860 correspond au devis proposé par Henri Révoil et est financé par une imposition extraordinaire.

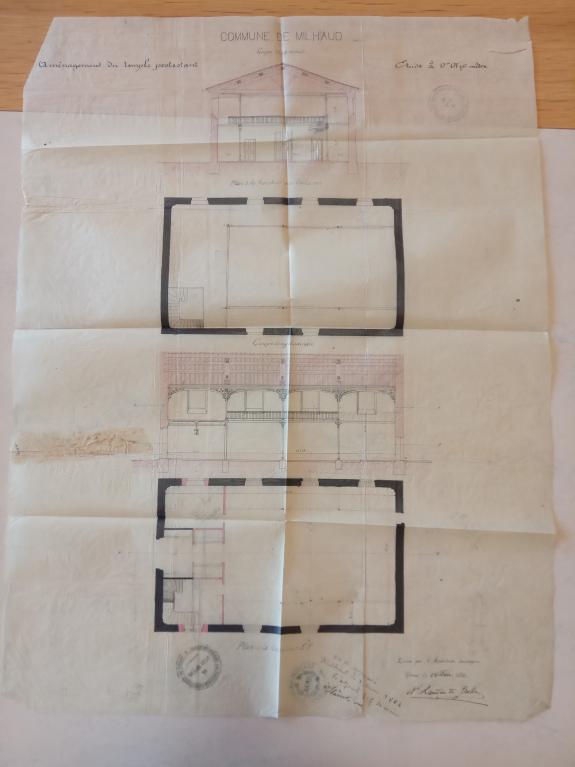

En 1880, la commune traite de gré à gré avec l’entrepreneur Joseph Crépin avant que le dossier de restauration ne soit confié à l’ingénieur Salenson en 1884. Ce devis dressé par l’architecte Ranson de Grolier détaille les aménagements prévus : ajout d’une tribune ouverte et d’un escalier à l’anglaise pour la somme de 3 500 francs.

La réfection de la toiture réalisée en 1930 pour 14 500 francs permet de lutter contre les infiltrations d’eau. Cette restauration prévoit deux pentes en tuiles plates provenant d’une tuilerie de Marseille ainsi qu’un plafond en plâtre projeté sur un lattis de bois de châtaigner ou de sapin.

Henri Révoil Aix-en-Provence, 1822-Mourès, 1900.

Cet ancien élève de l’École des Beaux-Arts de Paris hérite des goûts de son père qui collectionne les objets du Moyen-Âge (839 pièces achetées par l’État en 1828 et remise en musée du Louvre). Il prend la suite de Charles Questel en 1854 en tant qu'architecte attaché à la commission des Monuments Historiques. À ce titre il poursuit la restauration de l'amphithéâtre de Nîmes, de la Tour Magne et du temple de Diane.

Nommé architecte diocésain en 1852 à Montpellier, Aix et Fréjus et en 1870 à Nîmes, il réalise et restaure de nombreux édifices religieux dans les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Hérault ainsi que dans le Gard. Il est également à l'origine de plusieurs édifices publics tels que l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles ou les écoles de Fourques et Manduel. Il développe un instrument lui permettant de dessiner précisément des éléments d'architecture éloignés. Le téléiconographe est breveté en 1869. Henri Morel-Révoil (1855-1933) est son gendre.

Un monument en sa mémoire est érigé en 1906 dans le jardin de la fontaine à Nîmes (IM30000416).

Publication : L'architecture romane du midi de la France de 1863 à 1874. Recueil de 200 planches lithographiés de l'architecture romane.

Réalisations :

- flèche de l'église de Bernis (1855),

- église de Garons et agrandissement de l'église de Moulézan (1856),

- mairie de Redessan (1857),

- église de Générac (1860),

- église de Manduel (1862),

- église de Milhaud (1865),

- église de Saint-Genies-de-Malgoires (1866),

- église de Marguerittes (1876),

- église de Lédenon (1885) : projet abandonné.

- sacristie de l'église de Redessan (1885).