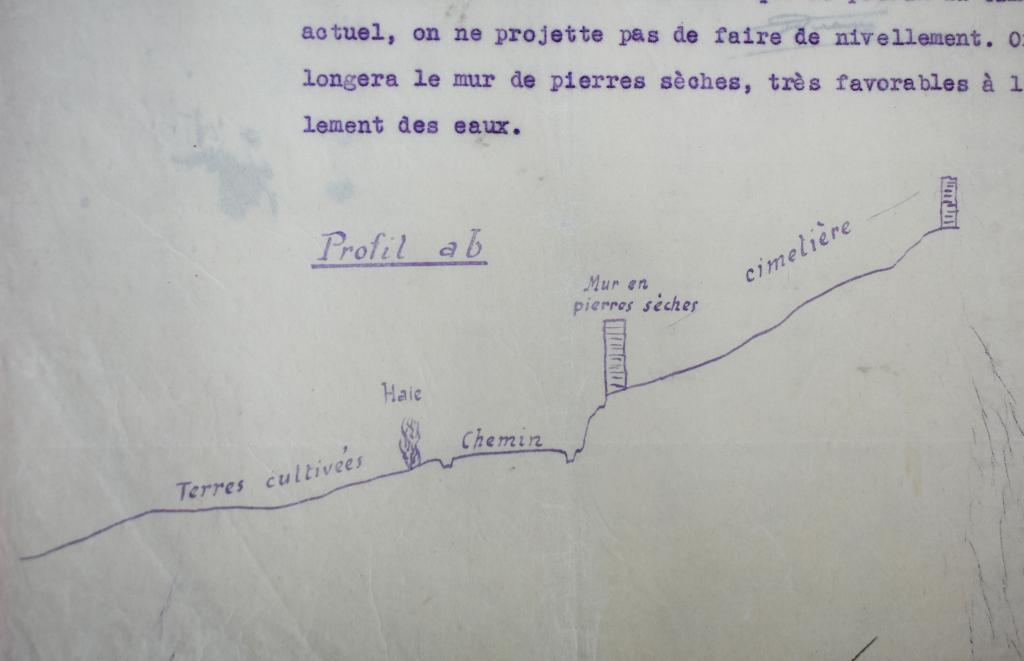

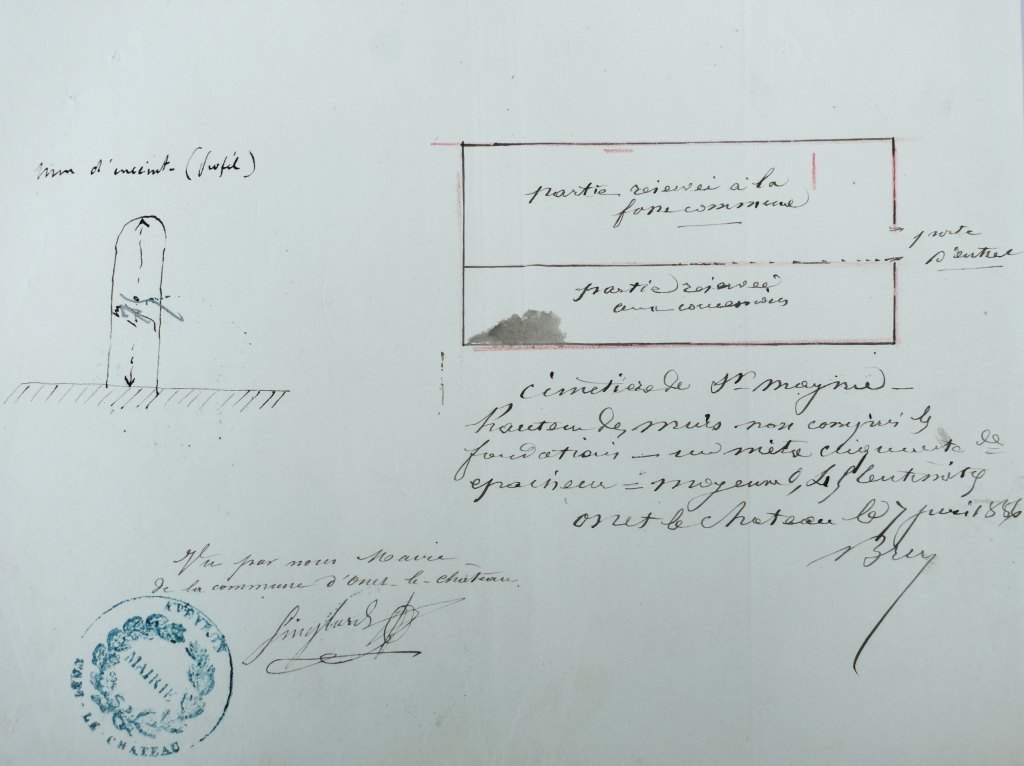

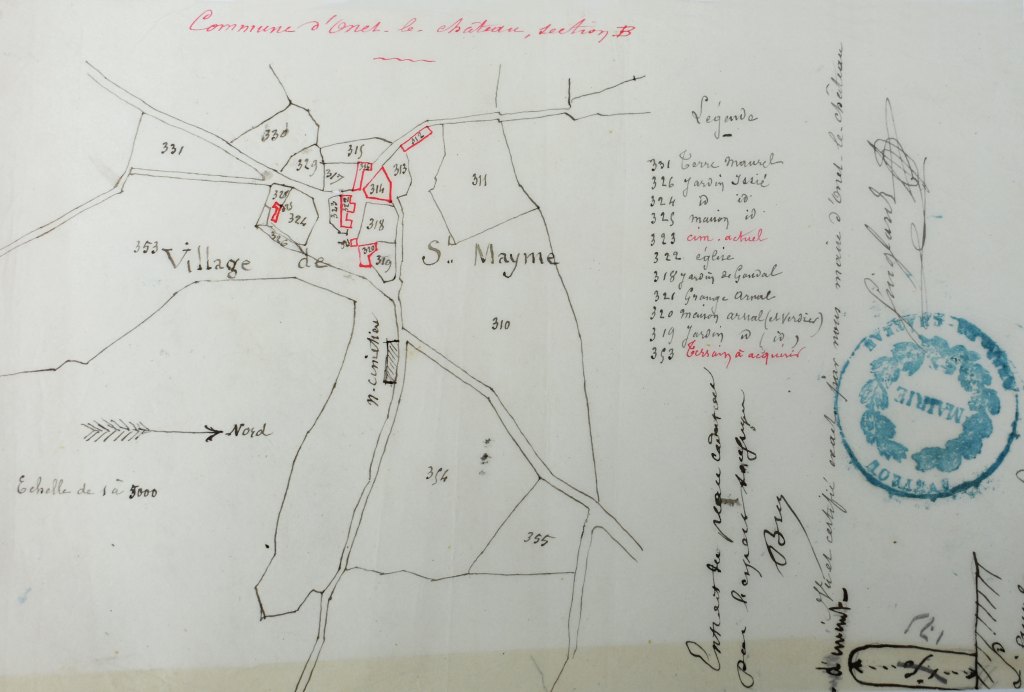

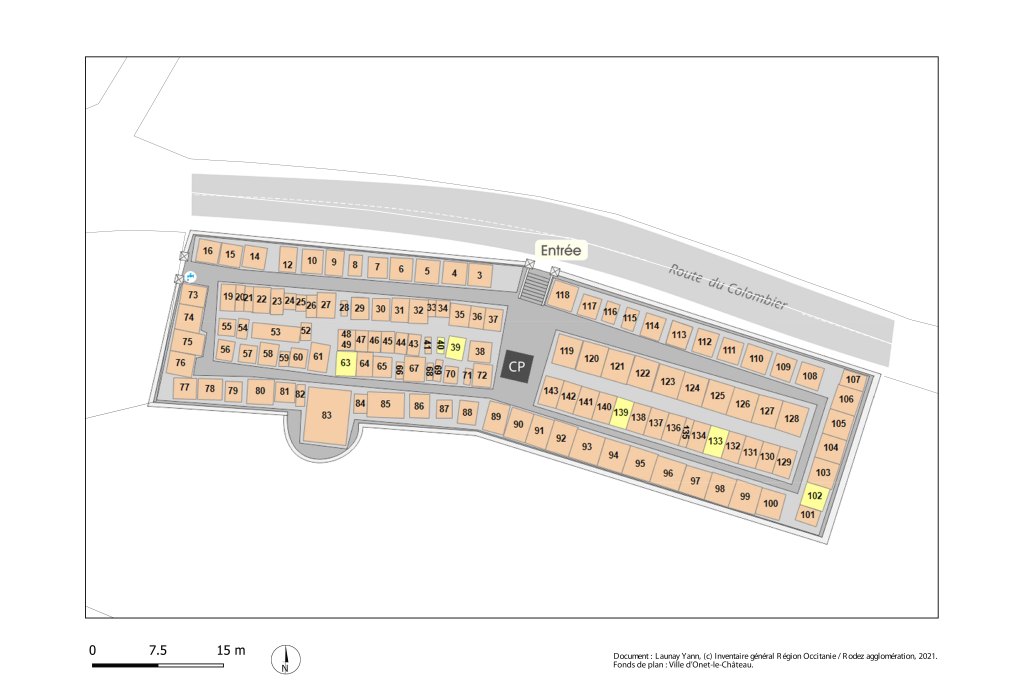

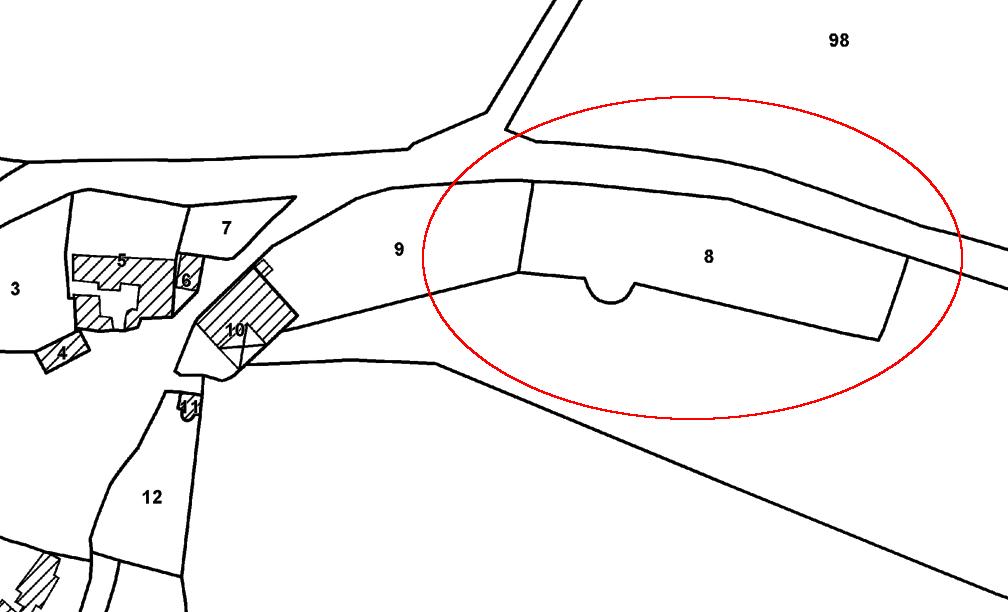

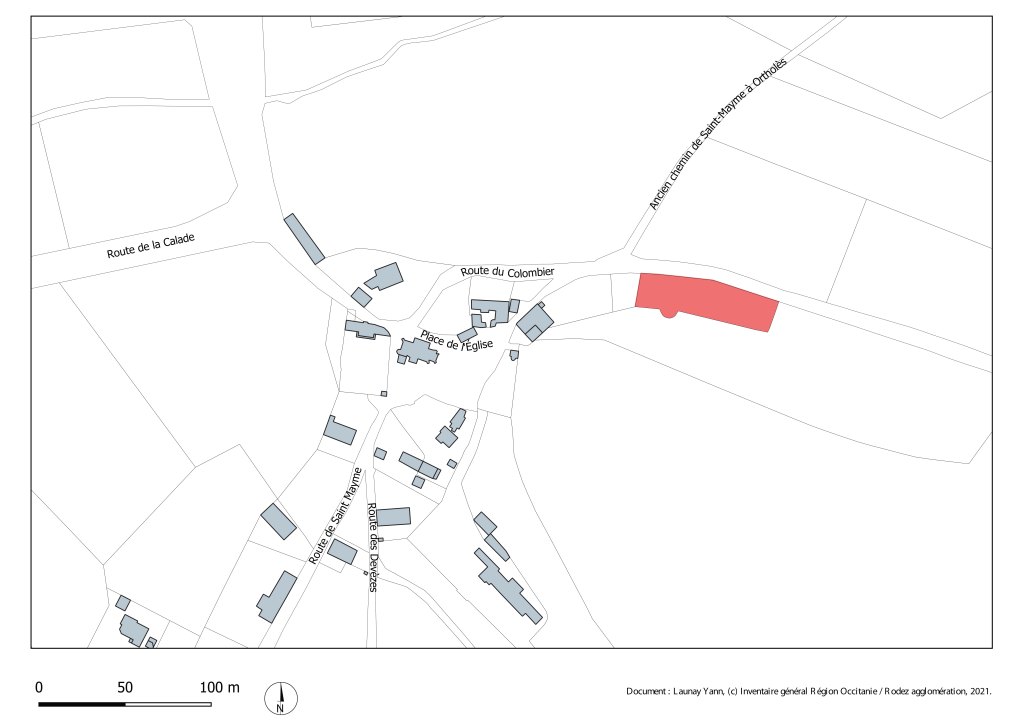

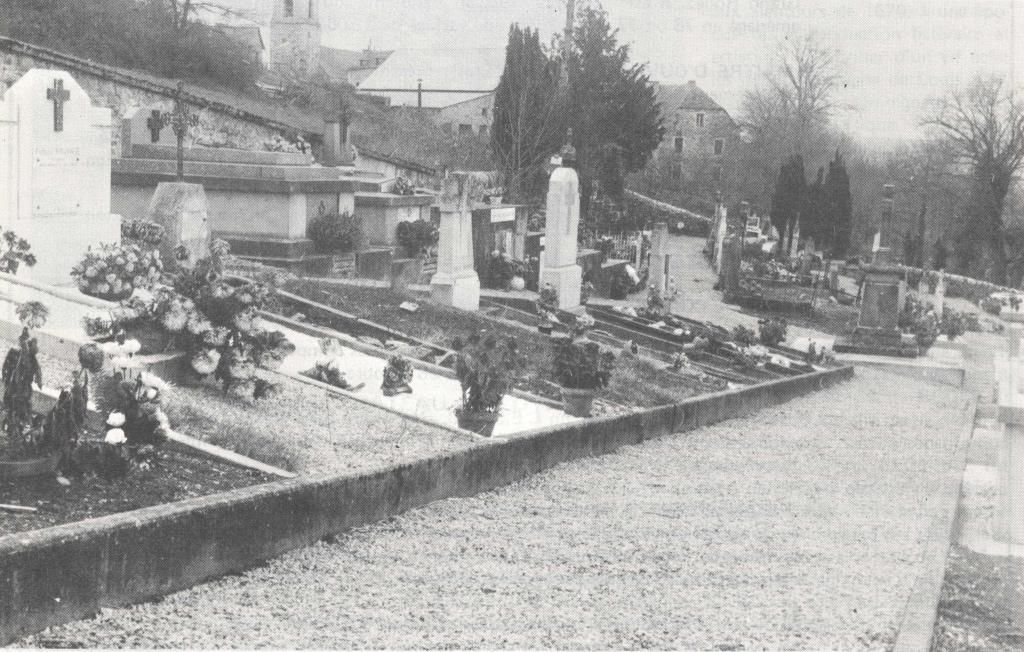

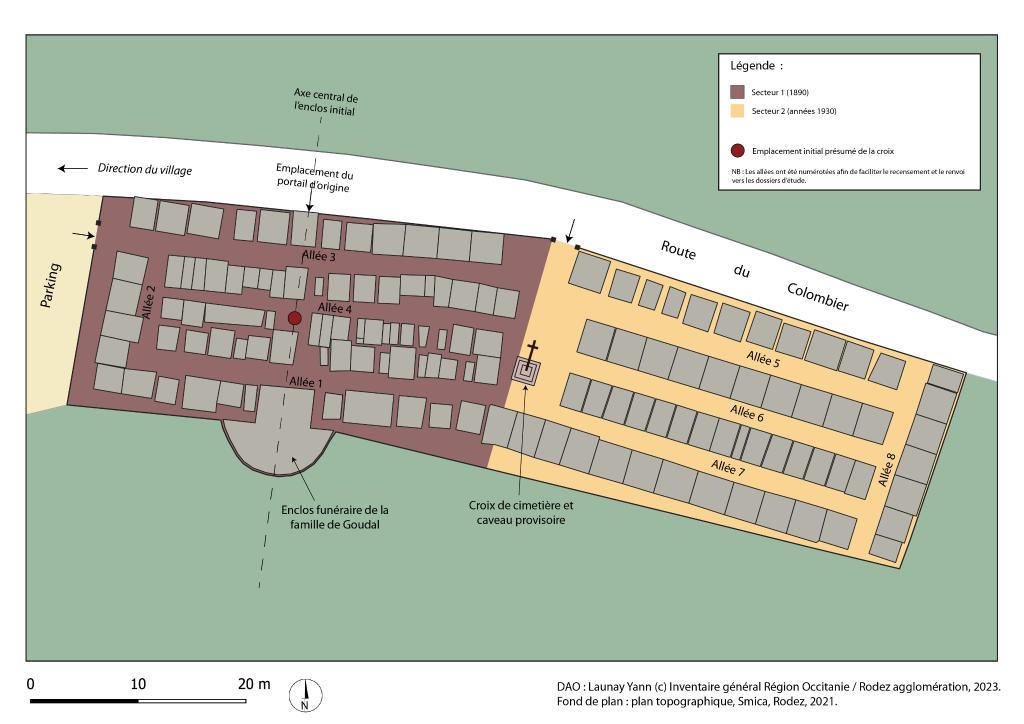

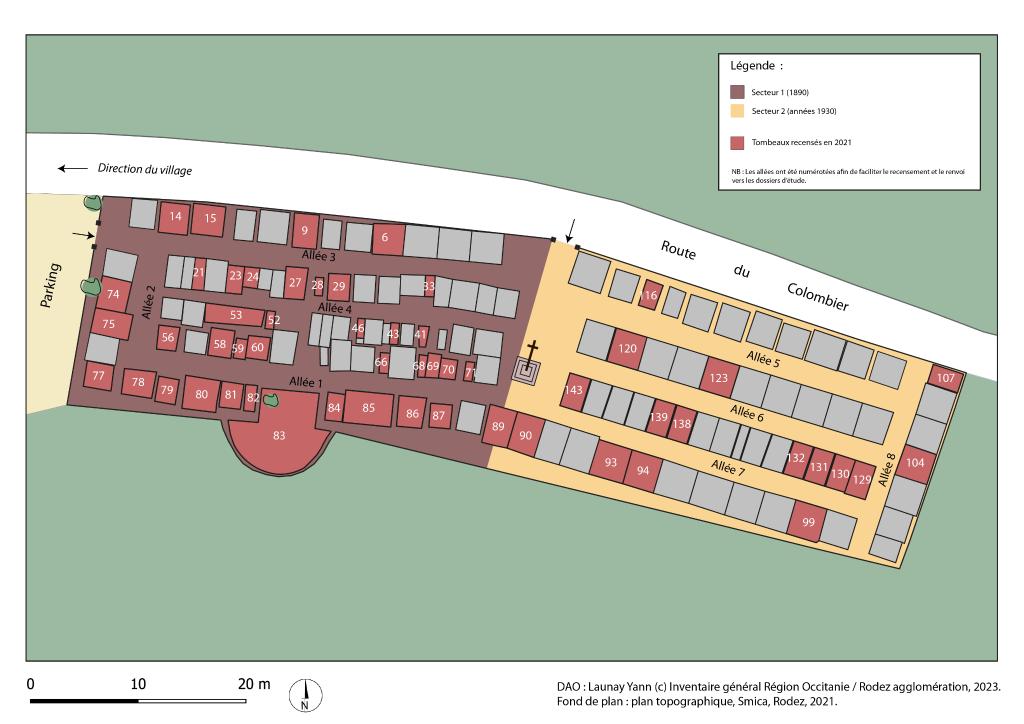

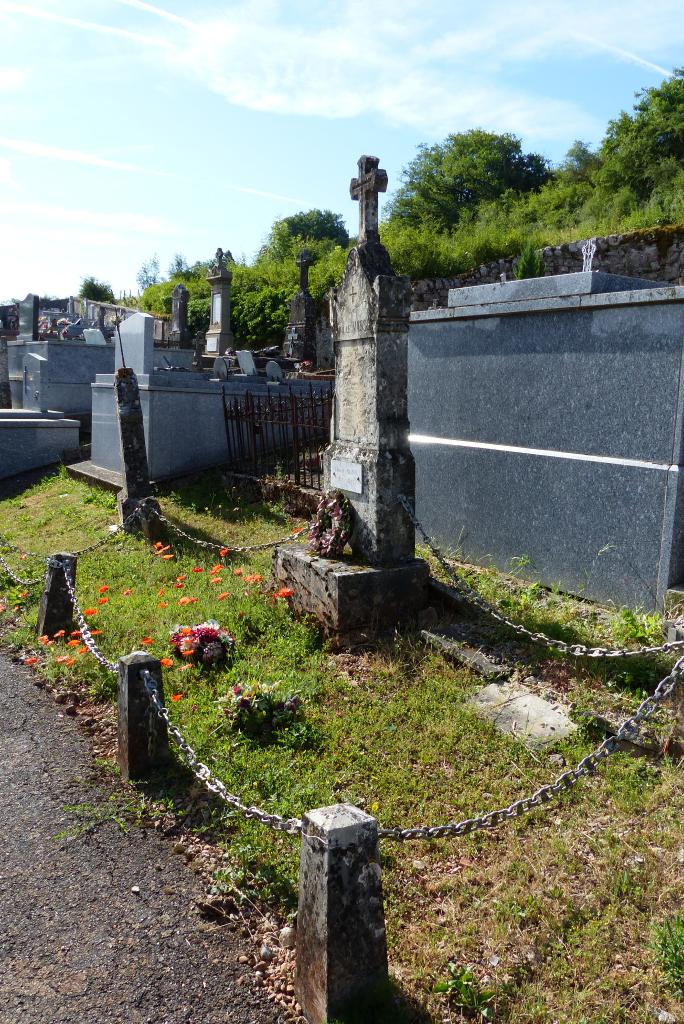

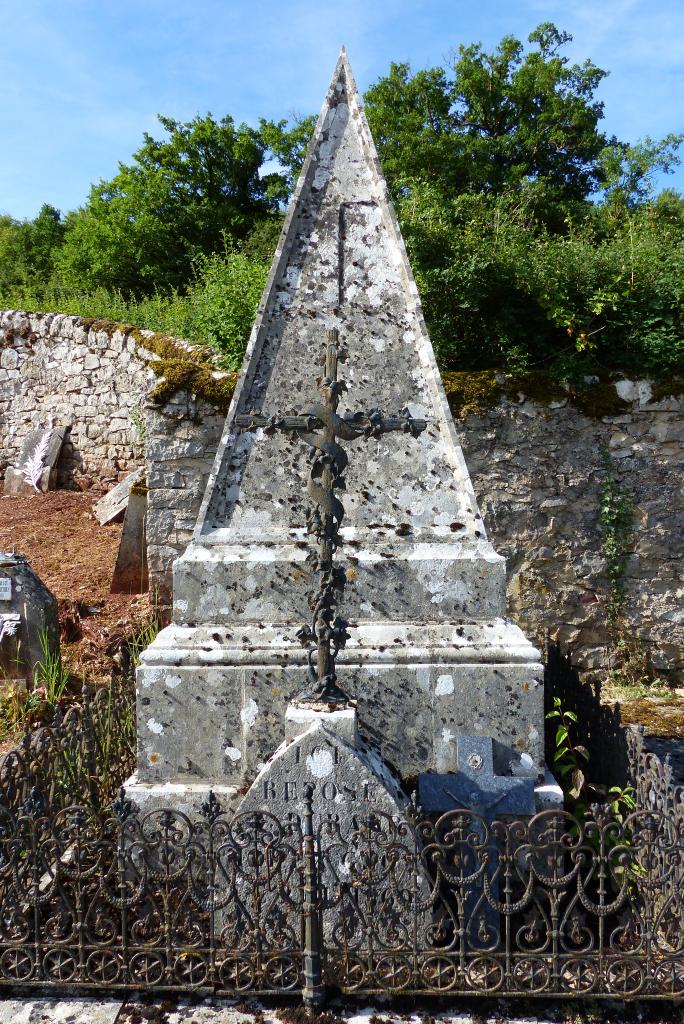

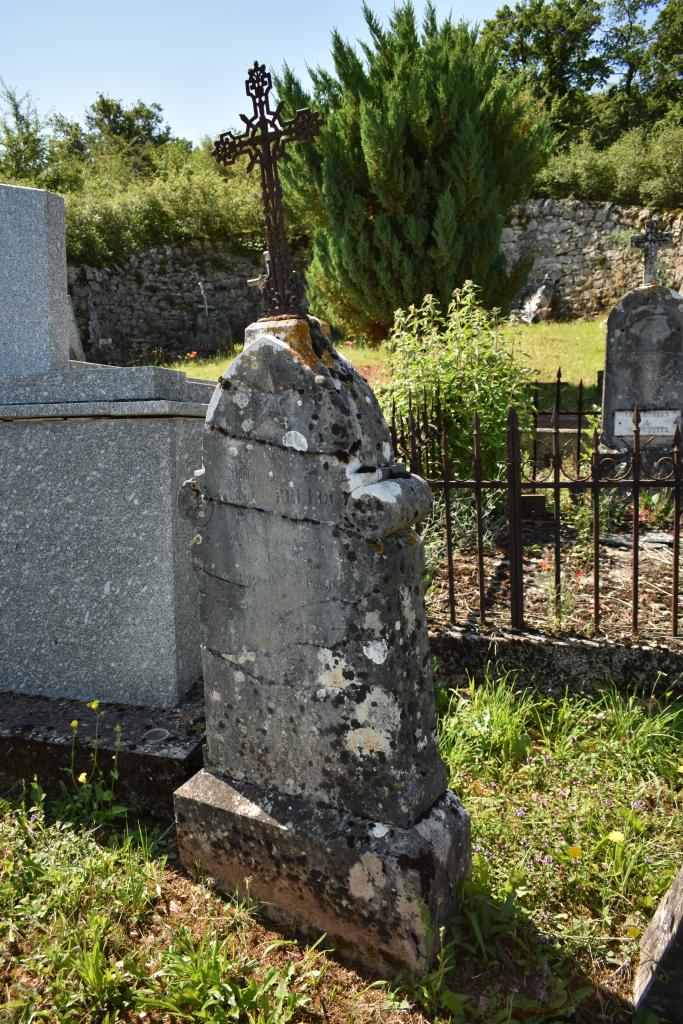

Le cimetière de Saint-Mayme à Onet-le-Château était initialement situé au sud de l’église paroissiale du village. Jugé trop petit, ce qui obligeait le fossoyeur à « rouvrir des fosses dans lesquelles les cadavres [n’étaient] pas encore entièrement consumés », son transfert est décidé par le conseil municipal le 22 novembre 1885 puis autorisé par l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1886. Un terrain de 800 m² (40 m sur 20 m), situé à l’est du village, le long d’une route, est donc acquis auprès de Réginette et Georgette de Goudal. Le devis des travaux à exécuter est établi le 20 octobre 1887 par Lacombe, architecte à Rodez. Chose semble-t-il inhabituelle, les travaux sont financés par une souscription des habitants qui participent alors soit financièrement soit en exécutant eux-mêmes certaines tâches, comme le transport des matériaux, sous la direction de l’entrepreneur Sylvain Cabrol (adjudicataire). Lors de la vente du 2 novembre 1886, la commune s’engage à clore à ses frais le terrain, ainsi qu’un côté restant de la parcelle (sur 25-30 m de longueur) où les demoiselles de Goudal se proposent d’établir un caveau de famille. Ceci explique la forme particulière du cimetière qui présente un décrochement semi-circulaire côté nord, dédié à l’enclos funéraire de la famille de Goudal et celle de Vigroux d’Arvieu. Le nouveau cimetière commence à fonctionner entre 1887 et 1890, date de l’érection de la croix monumentale. Actuellement, la plus ancienne prise de concession remonte au 18 septembre 1893. Cependant certains monuments semblent plus anciens.

Les travaux d’enlèvement du vieux cimetière ne débutent qu’à la fin de l’année 1905. La translation des restes des défunts ne concerne que deux sépultures (d’après le conseil municipal, 19 février 1906), pour le moment non identifiées.

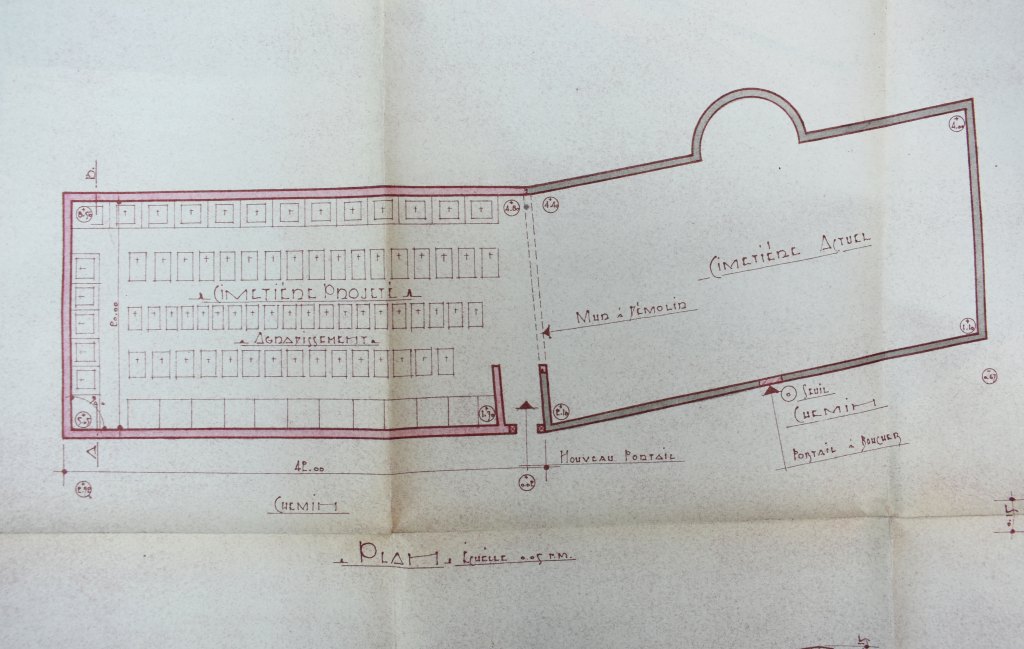

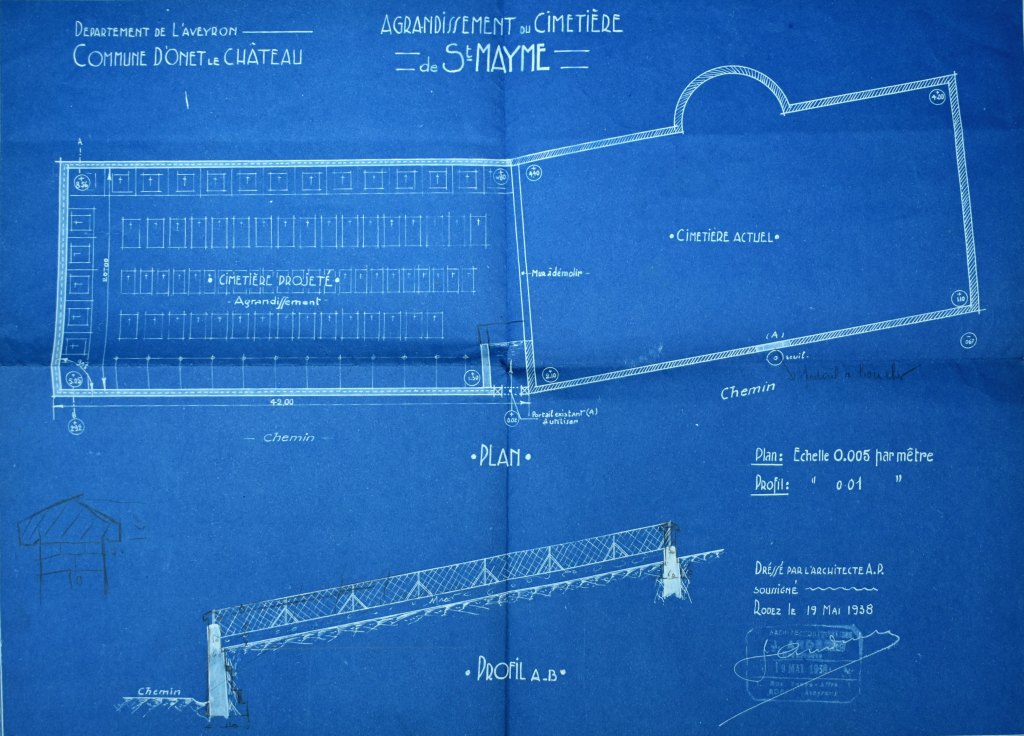

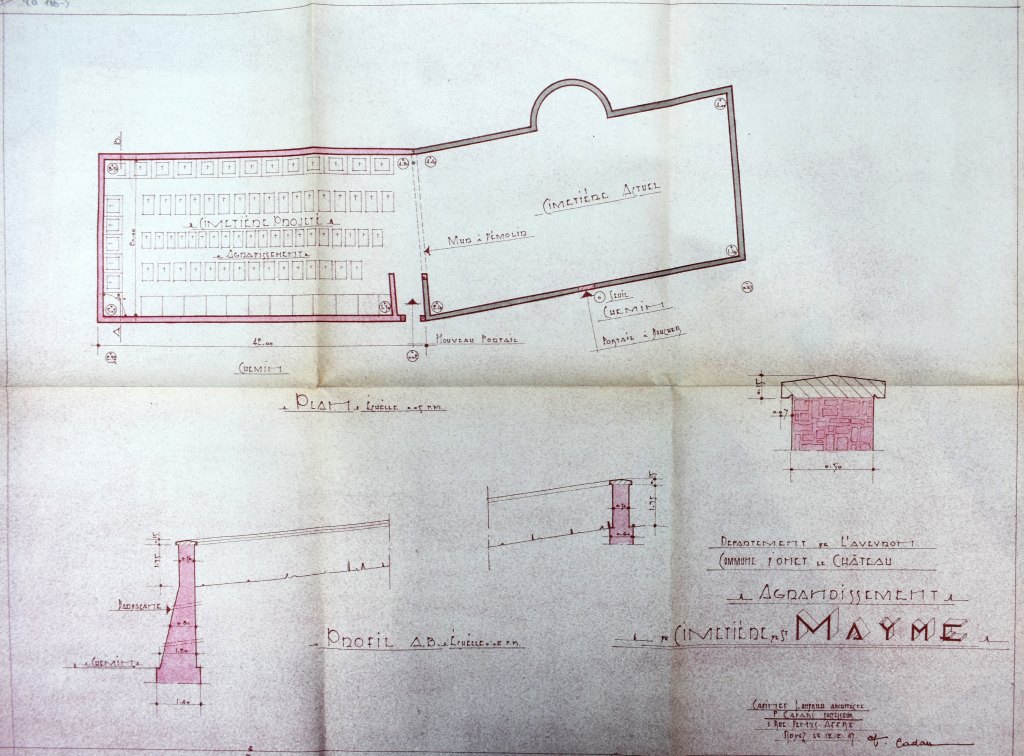

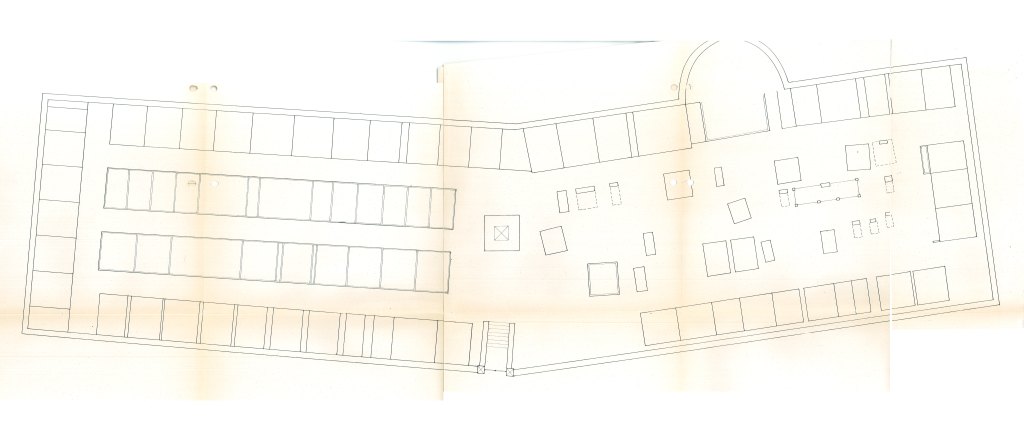

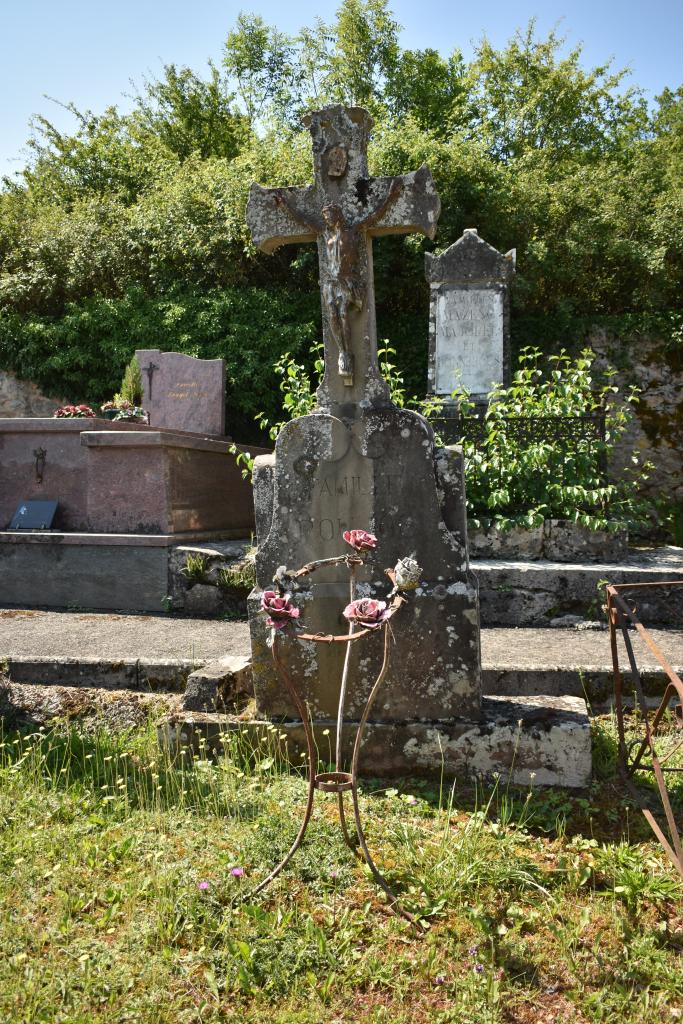

Le conseil municipal décide l’agrandissement du cimetière le 30 janvier 1938. Sa superficie est ainsi doublée après l’acquisition d’un terrain de 800 m² auprès de Vigroux d’Arvieu. Les plans sont dressés le 19 mai 1938 par l’architecte ruthénois Jules Andrieu. L’aménagement est autorisé par le préfet le 21 janvier 1939, mais l’adjudication du 6 août suivant est annulée en raison de la mobilisation de l’entrepreneur. Toutefois cette extension semble avoir été réalisée au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, un plan dressé par l’architecte Paul Cadars, qui avait repris le cabinet d’architecture de Jules Andrieu, indique la réalisation du mur de clôture ou peut-être simplement sa surélévation, comme le montre la maçonnerie du mur côté route. À l’occasion de cette extension sont déplacés le portail d’entrée, initialement situé face à l’enclos funéraire de la famille d’Arvieu, et la croix du cimetière érigée au-dessus du caveau provisoire.

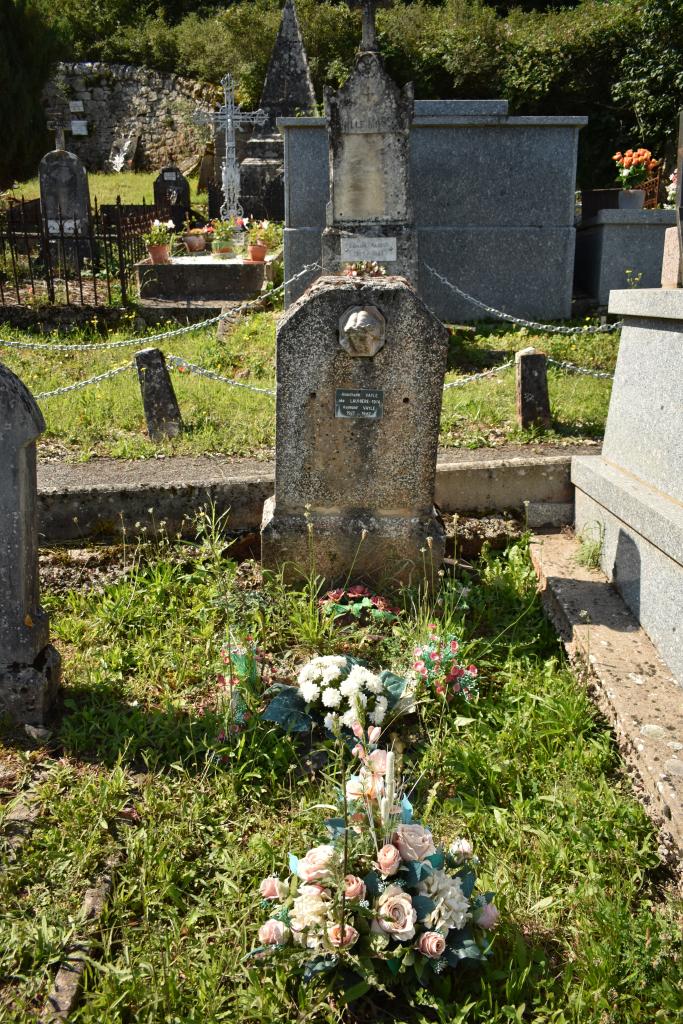

Le cimetière n’a pas connu depuis d’évolution majeure, si ce n’est le lotissement complet de l’extension et la reconstruction de nombreux tombeaux dans l’enclos originel. De plus, la vue aérienne de 1958 montre que le cimetière « ancien » était beaucoup plus arboré et végétalisé qu’il ne l’est aujourd’hui. Depuis les années 2010, un parking et le portail percé dans le mur ouest, signalé par un if, permettent aux visiteurs d’accéder plus aisément au cimetière.

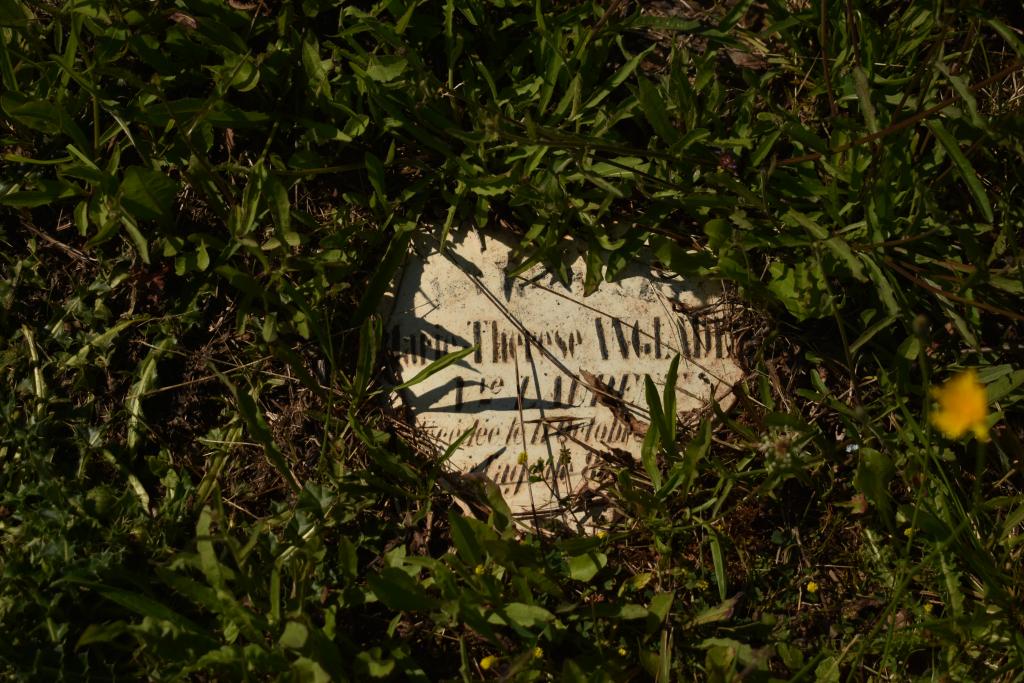

Dans le cimetière reposent plusieurs personnalités locales parmi lesquelles le républicain ruthénois François Mazenq (1812-1881), l’agronome Joseph-Antoine Durand de Gros (1792-1869) et son fils, le philosophe et médecin de l’hypnose Joseph-Pierre (1826-1900), Louis et Hildegarde Drimmer (1909-1979, 1911-2014).