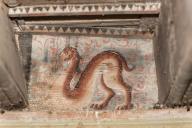

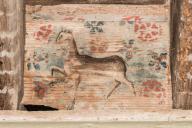

Le territoire de Pomas est mentionné dans plusieurs sources textuelles dès le IXe siècle. Celles-ci font référence à plusieurs donations réalisées avec l'abbaye de Saint-Hilaire. D'après Dominique Baudreu, ces échanges suggèrent qu'une partie du territoire de Pomas, voire sa totalité, était placée sous la subordination de l'abbaye.£Les premières mentions du château sont datées du XIVe siècle, où le lieu est désigné sous le terme de castrum en 1319 (Sabarthès, 1912). Il est cependant probable qu'un premier château existait dès la seconde moitié du XIIe siècle. Plusieurs mentions laissent en effet supposer l'établissement de seigneurs laïques durant cette période parmi lesquels Ponce de Pomars (Mahul, 1867) et Pierre de Pomas (Bouges, 1741). En 1327, la seigneurie est partagée entre différents co-seigneurs, Arnaud Hélie, Simon Goloinh (ou Goulers) et Raymond de Bringuier (Timbal, 1950). La seigneurie semble rester dans les biens des familles Bringuier et Goloinh jusqu'en 1377. À cette date, elle est partagée avec Guillaume d'Aban, époux d'Alpais Goloinh, et successivement avec Jacques Pech puis Guillaume Pech. La famille d'Aban conserverait le titre de seigneur de Pomas jusqu'au milieu du XVe siècle (Timbal, 1950).£À partir de la seconde moitié du XVe siècle, la famille Rabot, probablement originaire de Limoux, obtient la seigneurie de Pomas. En 1452, Jean Rabot dénombre pour la demi-seigneurie de Pomas (Timbal, 1950). Il est anobli en juillet 1455 (Dossat, 1983). Parmi ses quatre fils, Antoine Rabot est présenté comme seigneur de Pomas dès 1490 dans la liste des consuls de Limoux (Fonds Lamothe, 1838). Il serait le commanditaire des plafonds peints conservés dans le château où les armes parlantes de la famille et de leurs alliances sont représentées à plusieurs reprises.£À partir du troisième quart du XVIe siècle, la seigneurie passe aux mains de la famille de Voisins suite à une alliance contractée entre Peyronne Rabot et Guillaume de Voisins. Leur fils, Gabriel Rabot, dit de Voisins, succède à son oncle et devient seigneur de Pomas avant sa majorité vers 1566. Sa descendance conserve la seigneurie jusqu'en 1719, date à laquelle Odet II de Voisins meurt foudroyé (AD11, 2 E 105/2). La seigneurie de Pomas est alors acquise par Guillaume Castanier d'Auriac, et est confisquée à sa petite-fille, la marquise de Poulpry, en 1793. D'après Alphonse Mahul, le château est acheté à cette période par Raymond Hérisson, un imprimeur de Carcassonne. L'édifice reste dans les biens de la famille comme en atteste une mention de 1851 où Ambroise Hérisson est désigné comme propriétaire du château. En 1863, l'édifice devient la propriété de M. Fort (Mahul, 1867). Au cours du XXe siècle, le château est partiellement habité par la famille Pech-Marty qui le vend au début des années 1970.

- recensement des peintures murales

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Aude

-

Commune

Pomas

-

Cadastre

A

1113

-

Dénominationschâteau

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 17e siècle

Cette étude reprend le diagnostic archéologique du château réalisé par Astrid Huser en 2008. Les différentes datations proposées s'appuient sur son travail.

Le château de Pomas est positionné sur une éminence encadrée à l'ouest du bourg et à l'est d'un fossé séparant l'édifice du plateau. À l'est de celui-ci est implantée l'église paroissiale Saint-Julien et Sainte-Basilisse, dont les premières mentions textuelles remontent au XIVe siècle (Mahul, 1867). La configuration d'ensemble permet de distinguer ainsi deux principaux pôles qui ont connus des développements successifs. Les travaux de Dominique Baudreu suggèrent l'installation d'un premier château aux abords duquel s'est adjoint un bourg circulaire constituant un périmètre fortifié dont la périphérie devait être délimitée à l'origine par un fossé. Ce bourg aurait subi des modifications au nord et au sud au profit du développement de l'emprise du château durant le bas Moyen Âge et à l'époque moderne. À l'est de l'ensemble castral, l'église paroissiale Saint-Julien et Sainte-Basilisse forme avec le cimetière un enclos ecclésial isolé. L'ensemble est accessible par différentes voies reliant l'église au bourg castral et au village de Saint-Hilaire. L'isolement topographique de l'église par rapport au bourg et au château reste cependant difficile à expliquer. Néanmoins, cet éloignement spatial matérialise la coexistence de deux pouvoirs distincts sur le territoire de Pomas avec un bourg castral sous l'autorité du seigneur et un enclos ecclésial sous la dépendance de l'abbé de Saint-Hilaire.£Dans son état actuel, le château de Pomas a une forme de quadrilatère trapézoïdale composé de trois corps de bâtiment encadrant les côtés est, nord et ouest d'une cour intérieure. Les angles du château sont marqués par trois tourelles à encorbellement de forme semi-circulaire. L'angle sud-ouest est quant à lui flanqué d'une tour quadrangulaire massive qui correspond à un aménagement postérieur, probablement du XVIe siècle. L'édifice se développe sur quatre niveaux desservis par un escalier en vis situé à l'angle nord-est de la cour, avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages. Le second étage n'étant pas accessible en raison de l'effondrement de la partie sommitale de l'escalier en vis, il n'est pas compris dans l'étude.£Les élévations extérieures sont en majorité composées de moellons de molasse et de poudingue. Elles se caractérisent par un double système défensif avec en rez-de-chaussée une série d'archères cruciformes à la base circulaire et en couronnement des trous de hourdage régulier qui se poursuivent également sur les tourelles d'angle. Cet état atteste la fonction militaire et défensive de l'édifice qui correspondrait à une première occupation entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. La façade est, qui constitue le pan le plus long, accueille l'entrée principale de l'édifice qui se caractérise par une porte à deux battants couverte d'un arc brisé composé de larges claveaux rayonnants chanfreinés. Un écu aux armes de la famille Pomariis est sculpté sur la clef. La porte est interrompue à son sommet par une saignée horizontale, témoignage de l'implantation d'une terrasse au cours du XXe siècle. Au-dessus de la porte, trois consoles tronquées marquent la présence de la bretèche qui la défendait. À l'origine, l'entrée du château était probablement desservie par un pont-levis qui reliait le plateau à l'édifice. Le premier étage de la façade est percé par une série de grandes baies à croisées, dont une partie serait du XVe siècle mais aurait fait l'objet de reprises au XXe siècle. Le second étage est rythmé par une série de baies quadrangulaires parmi lesquelles une baie géminée, dont la partie basse a été remontée. L'élévation nord, qui donne sur le village fortifié, est légèrement en biais par rapport aux autres élévations. Le rez-de-chaussée est marqué par des aménagements récents qui se manifestent notamment par l'implantation d'une baie centrale permettant un accès direct au sous-sol depuis la rue. L'élévation ouest se caractérise par le percement de deux baies quadrangulaires surmontant cinq consoles à hauteur du premier étage. Celles-ci devaient initialement être des bretèches qui auraient été transformées par la suite en balcon. Située dans un dénivelé naturel, l'élévation sud constitue l'élévation la plus exposée du bâtiment. Elle a été en partie remaniée à l'est avec l'implantation d'une tour quadrangulaire qui se développe sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, une entrée latérale permet un accès direct à la cour du château. Elle est surmontée par une bretèche située au second étage.

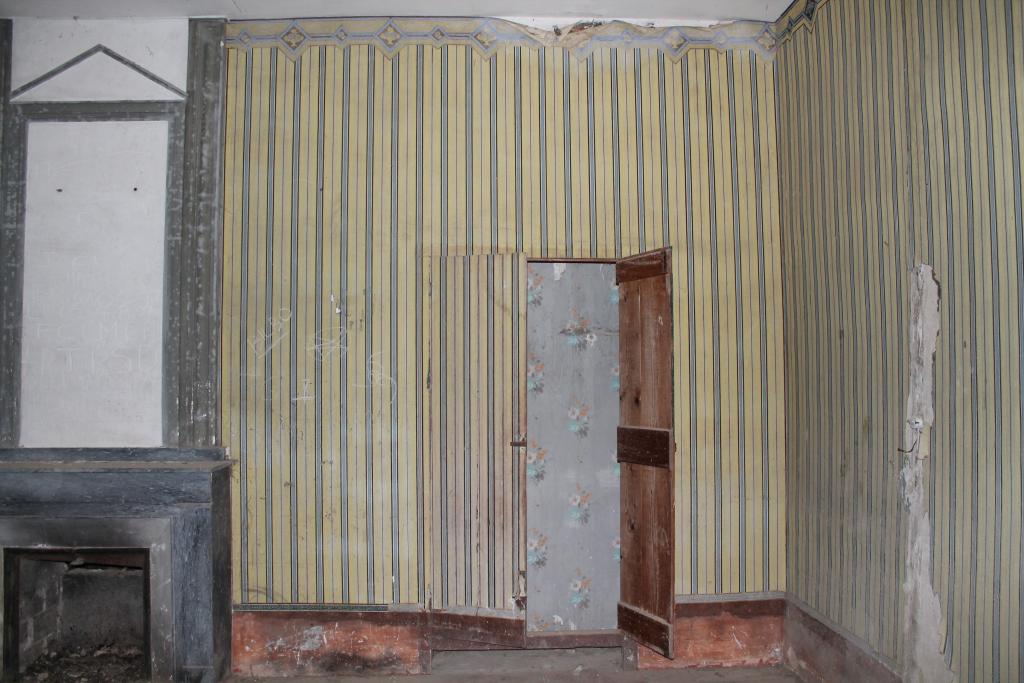

L'édifice est composé de trois corps de bâtiment encadrant les côtés est, nord et ouest d'une cour quadrangulaire. Celle-ci est aujourd'hui délimitée côté sud par un mur construit en parpaings de béton et dont le rez-de-chaussée est percé par deux arcs en plein-cintre retombant sur un pilier central. Ce mur constitue une transformation postérieure au gros ?uvre du château et a peut-être été réalisé au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Dans son état initial, la cour devait former un ensemble plus vaste qui s'étendait jusqu'à l'élévation extérieure sud du château. L'ensemble des élévations intérieures de l'édifice ont connu de profonds bouleversements au cours des siècles. L'élévation orientale est percée au rez-de-chaussée et au premier étage par plusieurs petites baies à chanfrein attribuables au XVe siècle. L'élévation connaît à la même période des modifications au nord avec l'ajout d'un escalier en vis prenant la forme d'une tour circulaire, dont l'accès se fait en rez-de-chaussée par une porte surmontée d'un tympan curviligne au sein duquel un écu aurait été bûché. Les piédroits de la porte présentent quant à eux un décor prismatique complété de moulure. L'escalier a été remonté jusqu'au premier étage, de même que la partie sommitale de la tour qui a été reconstruite en parpaing de béton au XXe siècle. Les élévations intérieures nord et ouest ont été en grande partie remontées sans que cela puisse s'expliquer. Astrid Huser évoque la possibilité d'un éventuel incendie dont des traces sont visibles à l'intérieur du bâtiment nord. Les élévations sont constituées d'un appareil hétéroclite et irrégulier avec en partie basse du moellon, des galets et des tuiles, et pour le reste des élévations des galets assemblés avec un mortier blanc. L'élévation intérieure nord conserve à sa base un soupirail ouvrant sur le sous-sol. L'élévation ouest est percée en rez-de-chaussée par deux baies permettant d'accéder à l'intérieur du bâtiment ouest. L'élévation intérieure sud conserve de son premier état une série de trois corbeaux en quart-de-rond à hauteur du premier niveau. Ces derniers auraient pu servir à supporter une structure en surplomb ou un organe de distribution qui aurait disparu. Avec l'implantation de la tour quadrangulaire au cours du XVIe siècle, une porte aurait été percée en rez-de-chaussée de l'élévation sud permettant de relier la cour à la tour. Enfin, la construction d'un mur réduisant la cour au sud aurait permis la réalisation d'un quatrième espace intérieur permettant de joindre les bâtiments est et ouest du château. De cet état, il ne subsiste à l'intérieur qu'un décor composé de stuc présent au premier et second étage et visible depuis le rez-de-chaussée en raison de la disparition des planchers des différents niveaux. Ce décor se caractérise par des panneaux de plâtre sur lesquels se développent des losanges, une fausse porte et un faux oculus. L'ensemble serait datable de la fin du XVIIIe siècle. Une cheminée est également conservée sur le mur ouest au niveau du premier étage.

Concernant les différents niveaux de l'édifice, le sous-sol est desservi par l'escalier en vis dont la base se caractérise par des moulures gothiques. Ce niveau inférieur est divisé en deux salles réparties sous l'emprise des bâtiments nord et ouest du château. La première salle se distingue par la présence de quatre corbeaux en quart-de-rond au niveau de la cloison qui sépare le sous-sol en deux espaces. Ces corbeaux supportent une poutre de rive sur laquelle repose en partie une cheminée massive située au niveau supérieur. Le plafond qui couvre cette première salle est extrêmement fragmentaire dans la partie ouest de la pièce. La seconde salle est une cave voûtée creusée dans la molasse.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est a connu une série de transformations. Aujourd'hui divisé en trois salles, il devait initialement constituer un seul et même espace permettant de contrôler l'accès au château. Située dans le même axe que l'entrée principale de l'édifice, une porte surmontée d'un arc brisé composé de claveaux rayonnant chanfreinés ouvre sur la cour. L'embrasure de cette porte conserve l'aménagement de gonds et d'une logette permettant de fermer l'espace. Parmi les autres aménagements contemporains à ce premier état, huit silos conservés au nord de la salle attestent de l'existence d'un espace de stockage. Postérieurement, deux cloisons ont été aménagées au cours de deux campagnes différentes, divisant le rez-de-chaussée en un espace central destiné à la circulation et deux espaces annexes. L'espace central constitue un passage couvert d'un plafond dont les solives présentent des arêtes chanfreinées et des rainures sur la face inférieure. La salle au nord du rez-de-chaussée du bâtiment est constitue un cellier accessible uniquement par l'escalier en vis et concorderait à une série d'aménagements entrepris au XVe siècle. Le mur nord de cette salle conserve plusieurs corbeaux en quart-de-rond dont il est difficile de déterminer la fonction exacte. La salle sud est accessible depuis l'espace central grâce à une porte couverte d'un linteau mouluré qui serait un remploi. Le mur sud de la salle conserve une trémie de cheminée. Au niveau de l'angle sud-est, une archère bouchée recouverte d'un enduit s'insère en-dessous d'un arc en plein cintre qui a été tronqué. Il devait initialement supporter une tourelle d'angle qui aurait été arasée et remplacée par une tour quadrangulaire massive au XVIe siècle. L'enduit présent sur l'archère est identique à celui qui se retrouve sur l'ensemble des murs de la salle et correspondrait à un seul et même état.£Le rez-de-chaussée du bâtiment ouest est aujourd'hui divisé en trois salles, chacune accessible depuis la cour. À l'origine, elles devaient constituer un seul et même ensemble. Sur les murs ouest et est se développent une série de corbeaux en quart-de-rond au profil identique que ceux évoqués précédemment.

Le rez-de-chaussée du bâtiment nord est accessible par l'escalier en vis. Il est divisé en deux salles par une cloison en parpaings qui serait une modification postérieure. Une première cloison devait déjà exister au niveau de la poutre centrale présente dans la salle est du rez-de-chaussée. En effet, celle-ci conserve des encoches qui pourraient indiquer l'existence d'une première cloison constituée de poteaux assemblés en tenon et mortaise. Un système identique se retrouve dans d'autres salles du château. Dans l'angle sud de la première salle (salle est) se trouve une annexe qui aurait pu abriter des latrines. L'étude de la seconde salle (salle ouest) est limitée en raison de l'absence de plancher. Toutefois, il est possible de noter la présence d'une cheminée monumentale sur le mur ouest et l'aménagement d'une niche sur le mur nord. Celle-ci devait faire office de placard. Les deux salles sont couvertes par des plafonds à la structure et aux décors identiques, mais aux hauteurs différentes. Le plafond de la salle est s'encastre dans celui de la salle ouest. Ces plafonds sont composés de larges poutres ancrées dans les murs selon une orientation nord-sud et dont les extrémités présentent un décor prismatique. Les poutres soutiennent des solives à arêtes chanfreinées et rainures sur la face inférieure espacées de façon régulière. Elles supportent un plancher décoré de couvre-joints formant des caissons de taille irrégulière. Ils sont peints de motifs géométriques (des triangles noir et blanc) et végétaux (des feuilles de marronnier stylisées rouges et bleues). Des closoirs viennent fermer les espaces entre les solives en s'insérant dans les entailles obliques de ces dernières. L'ensemble constitue un assemblage soigné présentant des similitudes avec les plafonds peints conservés au premier étage du bâtiment ouest du château.£Le premier étage du château s'organise en deux pôles différents avec trois salles d'apparat réparties dans les bâtiments est et ouest, et une annexe dans le bâtiment nord. L'escalier en vis dessert directement le premier étage du bâtiment est. Ce dernier abrite une grande salle d'environ 18m de long pour 6,5m de large. Les murs nord et sud de la salle conservent l'empreinte de deux cheminées probablement du XVe siècle. Suite à la construction de la tour quadrangulaire au XVIe siècle, la salle a connu plusieurs transformations dans sa partie sud. Des ouvertures sont percées de part et d'autre de la cheminée afin de garantir l'accès aux différents niveaux de la tour. Celles-ci se caractérisent par une porte, qui tronque en partie le piédroit gauche de la cheminée, et par un escalier permettant l'accès aux étages supérieurs de la tour. Le mur ouest de la salle conserve une porte composée d'un linteau à accolade datable du XVe siècle. Celle-ci donne sur la cour, ce qui suppose l'existence d'un corps de bâtiment dès cette période ou au moins la mise en place d'un système de distribution desservant directement la cour ou le bâtiment ouest. Le plafond qui couvre actuellement la salle a subi de nombreux remaniements dont il est possible d'identifier deux états. D'après Astrid Huser, la salle était initialement couverte d'un plafond plus haut qui fonctionnait avec les trois baies percées sur le mur est. De cet état, il ne subsiste aujourd'hui que deux poutres qui ont fait l'objet d'un remploi. Elles se distinguent d'une part par leur forme, puisqu'elles sont plus fines que les autres poutres, avec un profil oblong, et d'autre part par la présence de moulures et d'un décor prismatique sur leurs extrémités. Ce type de décor se retrouve sur plusieurs poutres qui forment les plafonds peints qui ornent le premier étage du bâtiment ouest. Le plafond aujourd'hui conservé se compose de sept grandes poutres de section carrée sur lesquelles reposent dix-huit solives à arêtes chanfreinées et rainures sur la face inférieure espacées de façon régulière le tout supportant un plancher. Celui-ci se compose de planches placées parallèlement aux solives. L'absence de polychromie sur l'ensemble des éléments qui forment le plafond ne permet pas de savoir si celui-ci était originalement peint.£L'accès au premier étage du bâtiment nord se fait à partir de l'escalier en vis et se manifeste par une porte surmontée d'un linteau monolithe sur lequel est sculpté un écu au monogramme « IHS ». L'étage se divise en deux salles séparées par une cloison en pan de bois et présentant des niveaux de sol différents. La salle ouest est en partie dépourvue de plancher laissant apparaître la structure du plafond de l'étage inférieur. Les deux salles sont couvertes par un seul et même plafond partiellement dissimulé dans la salle est. Parmi les poutres apparentes, trois présentent un décor prismatique sur leurs extrémités. Ce décor est identique à ceux recensés dans d'autres salles du château et indiquerait une réalisation contemporaine, probablement du XVe siècle.

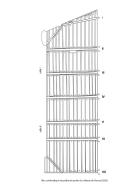

Le premier étage du bâtiment ouest est composé de deux salles contiguës d'environ 20m de long pour 7m de large couvertes par deux plafonds peints. L'accès à ces salles se fait à partir du bâtiment nord, dont le niveau de sol est légèrement supérieur au bâtiment ouest. Il n'existe donc pas d'accès direct aux deux salles depuis l'organe de distribution central. L'entrée actuelle conduit à une première salle, située au nord du bâtiment ouest. Cette entrée ne semble pas correspondre avec l'état initial du bâtiment. Les nombreux changements opérés dans l'articulation des ailes nord et ouest du château empêchent de connaître l'emplacement de l'entrée primitive. L'accès à la seconde salle se matérialise par une cloison d'origine construite en pan de bois. Une porte y est aménagée au niveau de la première travée ouest. Les deux salles ont également fait l'objet de deux autres cloisonnements réalisés à des dates indéterminées, mais probablement postérieures au montage des plafonds peints. Aujourd'hui disparues, ces cloisons se trouvaient au niveau des deux premières poutres de la première salle et au niveau de l'avant-dernière poutre de la seconde salle. Ces cloisonnements seraient probablement contemporains de la mise en place de faux plafonds en plâtre dans les travées nord et sud des deux salles. Le mur est de la seconde salle conserve l'aménagement de deux portes dont les encadrements sont recouverts d'un épais enduit. Celles-ci devaient garantir un accès au bâtiment sud construit a posteriori dans l'enceinte de la cour. En raison de l'effondrement ou de la destruction des planchers des salles du bâtiment sud, il est difficile de déterminer avec plus de précision les axes de circulation qui pouvaient exister avec le bâtiment ouest. Les plafonds qui couvrent les deux salles se composent au total de sept poutres, dont deux poutres de rives, qui s'encastrent dans les murs selon une orientation ouest-est. Elles supportent six travées de quatorze solives avec arêtes chanfreinées et rainures sur la face inférieure entre lesquelles s'insèrent 125 closoirs peints.

-

Techniques

- peinture

- étudiée dans la base Palissy

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1948/04/14

inscrit MH, 1987/11/16

-

Précisions sur la protection

Château : inscription par arrêté du 14 avril 1948 ; Plafond peint au premier étage et salle correspondante (cad. A 1113) : inscription par arrêté du 16 novembre 1987

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Université Toulouse - Jean Jaurès

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie