Il semblerait que le premier abbé de Caunes fut un certain Daniel, qui donna son établissement à Anianus, compagnon de Benoît dAniane, dans les années 770. Anianus se trouvait ainsi à la tête de deux monastères à la fin du 8e siècle : lun dédié à saint Jean, peut-être localisé à Citou ; lautre dédié à saint Pierre et saint Paul sur la villa de Caunes anciennement appelée Buffintis. Dans un acte du 5 décembre 791, Magnarius, comte de Narbonne, confirmait la donation de son prédécesseur Milon de la villa de Caunes aux religieux dAnianus et indiquait que les limites de son territoire navaient pas évolué depuis le temps des Goths (dont le royaume fut supprimé en 711). Cette donation fut confirmée en 794 par Charlemagne et en 817, Caunes est cité lors du concile dAix parmi les monastères devant des prières à Louis le Pieux. Labbaye fit de nombreuses acquisitions dans la région tout au long des 9e et 10e siècles, devenant lun des principaux établissements monastiques des pays dAude, au même titre quAlet, Lagrasse et Montolieu. Les reliques des quatre saints de Caunes (Alexandre, Amand, Audalbe et Luce), toujours conservés dans lancienne église abbatiale, apparaissent en 982 (MAHUL, t. IV, p. 133). On attribue à labbé Guillaume, ancien moine de Lagrasse élu à Caunes en 1021, la reconstruction de léglise abbatiale (DURLIAT, p. 45). Labbaye reçut encore au 12e siècle plusieurs donations et renforça son domaine par des acquisitions, mais la croisade dite « des Albigeois » semble avoir perturbé la gestion de ses domaines comme ce fut le cas des autres abbayes de la région, notamment à cause des biens confisqués pour fait dhérésie.£Labbaye est mise en commende dans le dernier tiers du 15e siècle. Les religieux nélisaient donc plus leur abbé (qui était désigné par le pape ou le roi de France) et celui-ci ne résidait plus à Caunes. Cependant, certains de ces abbés avaient une bonne connaissance de Caunes, comme Jean dAlibert, originaire de cette ville et dabord moine de Caunes, qui fut désigné abbé commendataire par le roi et confirmé par le pape en 1598. Cest sous son abbatiat que débutèrent les travaux du palais abbatial qui nous est parvenu. Labbaye fut rattachée à la congrégation de Saint-Maur en 1663 et un inventaire mené en 1664 indique que le cloître était alors partiellement à létat de ruine et quà lexception de la salle du chapitre récemment couverte, aucun lieu régulier nétait en bon état. Les mauristes entreprirent alors de nombreux travaux dans lenclos en commençant par une opération de terrassement et de drainage destinée à mettre le site hors deau. Le cloître et la majorité des bâtiments contigus furent presque entièrement rebâtis. Dans les années 1760, un incendie détruisit une grande partie des archives de labbaye et une partie de ces documents nous est seulement parvenue par les copies contenues dans le fonds de Jean de Doat. Labbaye devint bien national en 1791 et léglise abbatiale fut réservée à la Commune pour servir déglise paroissiale, fonction quelle a toujours de nos jours.

- dossier ponctuel

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Aude

-

Commune

Caunes-Minervois

-

Adresse

Eglise

-

Cadastre

1827 D 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ;

2016 D 470, 471, 472, 473, 474, 475, 479, 480, 488, 489, 490, 491, 492, 495, 499, 1901, 2377, 2378, 2488, 2508

-

Dénominationsabbaye

-

VocablesSaint-Pierre et Saint-Paul

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age

- Principale : Temps modernes

- Principale : Epoque contemporaine

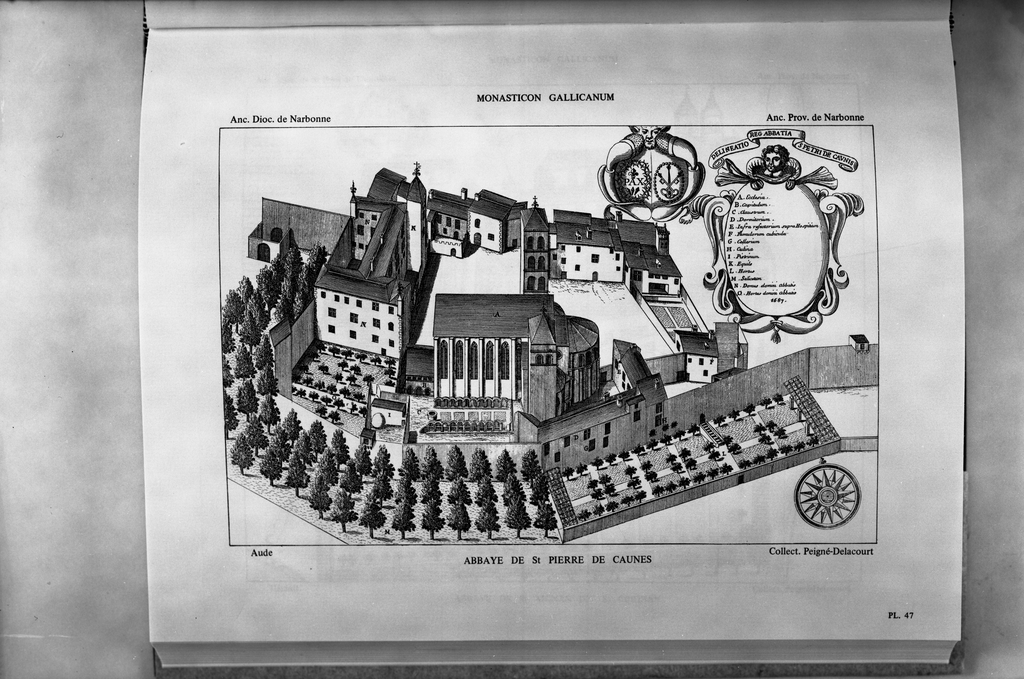

Les limites de lenclos monastique sont encore partiellement visibles dans le parcellaire et quelques portions de sa muraille sont encore en place. Il présente actuellement une forme semi-circulaire dun hectare environ, identique à celle quon peut identifier sur un plan du 18e siècle et sur le cadastre de 1827. Cependant, sa forme initiale devait être un cercle de 130 m de diamètre et englober deux îlots dhabitations situés au nord ainsi quun quartier de quelques maisons situé à lest de lenclos actuel, le long de la rue des Lavandières. Selon cette hypothèse, les actuelles rues de la Petite Fontaine et du Château bordaient lenclos dorigine, cette dernière se prolongeant dailleurs au sud de la rue des Lavandières par une venelle désormais privée. La réduction de lenclos serait antérieure au 13e siècle, datation proposée pour certaines maisons situées dans les îlots concernés. La limite méridionale a été repoussée de quelques mètres par les moines mauristes au moment où ils entreprirent de grands travaux.£Léglise abbatiale, devenue paroissiale à la Révolution, se situe à peu près au centre de lenclos actuel et accessible par un portail au nord souvrant sur une place. Elle possède une nef unique de six travées, dun transept flanqué à ses deux extrémités de clochers et pourvus dabsidioles semi-circulaires orientées, et dun chur précédé par une travée de chur. Au niveau du chevet, la partie basse de labside daxe, avec ses huit colonnes-contreforts a été réalisée dans les années 1020-1030. Cest la partie la plus ancienne de lédifice, alors que sa surélévation en retrait avec ses dix baies est sans doute postérieure dune trentaine dannées. Les deux bras de transept et la base des deux clochers ont été construits dans le dernier quart du 12e siècle et le clocher septentrional était achevé dans les années 1230. La nef a été construite dans le dernier quart du 12e siècle et le porche septentrional vers 1200. Au 14e siècle, la nef fut largement reconstruite, mais son voûtement date de la fin du 18e siècle.£Des fouilles ont été menées à partir des années 1980 sous le chur actuel, qui ont mis au jour une structure faiblement fondée de plan quadrangulaire aux angles arrondis à lextérieur, dont la datation nest pas assurée mais qui pourrait être labside dune église antérieure à lan mille. Des murs perpendiculaires découverts au nord de cet ensemble pourraient correspondre à une partie dun transept. Dautres fouilles dans la partie nord du cloître ont permis de découvrir un sol caladé du 14e siècle, lié à la reconstruction de la nef de léglise abbatiale. Daprès une vue cavalière dressée par les moines mauristes en 1687, le cloître nétait alors pas couvert et partiellement ruiné. Il était aussi plus étroit que le cloître actuel qui forme un carré denviron 25 m de côté : le précédent ne devait pas excéder une douzaine de mètres de largeur (dans le sens nord-sud). Un puits était creusé près de la galerie occidentale. Daprès cette même vue cavalière de la fin du 17e siècle, le bâtiment des moines, reconstruit par les mauristes au 18e siècle, se trouvait contre la partie sud-est de lenclos et possédait deux ailes. Laile principale longeait la muraille de labbaye, avec un cellier et la cuisine au rez-de-chaussée et le dortoir au premier étage. Laile perpendiculaire, aujourdhui détruite, accueillait le réfectoire au rez-de-chaussée et lhospice au premier étage. A lest de ce bâtiment, une petite cour donnait sur un bâtiment réservé aux domestiques de labbaye et sur les écuries. Une ouverture pratiquée dans la muraille de lenclos et souvrant sur la petite cour permettait daccéder aux anciens fossés à lextérieur où se trouvait un jardin. Le palais abbatial était contre la muraille occidentale, où il se trouve encore actuellement, et le jardin de labbé était mitoyen au sud.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 2002/10/25

classé MH, 2014/10/27

-

Précisions sur la protection

Les bâtiments de l'ancienne abbaye en totalité, à savoir : le cloître avec son sol médiéval, les bâtiments bordant le cloître à l'ouest et à l'est, le grand corps du 17e siècle au sud, l'ancien logis abbatial, les vestiges du mur de clôture, y compris la poterne au nord du logis (cad. D 490 à 493, 1901, 2487, 2488, 2508, 2561 : bâtiments conventuels ; D 472, 479, 480, 2373 : logis abbatial ; D 475 : poterne ; D 499, 2091 : mur de clôture) : inscription par arrêté du 25 octobre 2002 - Une partie de l?'ancienne abbaye, à savoir : le cloître, les bâtiments bordant le cloître, le grand corps du 17e siècle au sud, y compris les sols et les anciens jardins en totalité, à l?exception des adjonctions des 19e et 20e siècles (cad. D 490 à 493, 495, 1901, 2487, 2488, 2508, 2561), tels que hachurés en rouge pour les bâtiments et délimités pour les sols par un liseré rouge sur le plan annexé à l?'arrêté : classement par arrêté du 27 octobre 2014

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie