La charte de fondation de l'abbaye d'Alet est datée de 813. Attribuée au comte de Razès Béra, elle plaçait l'abbaye sous la protection du Saint-Siège. Cet acte est considéré comme un faux probablement rédigé au 11e siècle (MAGNOU-NORTIER, p. 99). Prosper Mérimée indique que l'abbatiale d'Alet fut consacrée une première fois en 873, mais il ne cite aucune source (MÉRIMÉE, p. 436). Rien ne permet donc d'affirmer en l'état qu'elle existait avant sa première mention en 993, lorsqu'elle fut réunie par le pape Jean XV à d'autres monastères sous l'égide de l'abbé Garin de Saint-Pierre de Lézat (Gallia Christiana, t. XIII, Pars secunda, col. 149). L'abbaye, qui prétendait posséder un fragment de la vraie croix, fut visitée par le pape Urbain II le 16 juin 1096, après son passage à Toulouse et Carcassonne, montrant l'importance qu'avait alors Alet. Un siècle plus tard, sa situation semble s'être dégradée, en témoigne le conflit de succession de l'abbé Pons Amiel (1167-1197). Bernard de Saint-Ferréol, alors abbé de Saint-Polycarpe, avait été élu par les religieux, mais Bertrand de Saissac, qui exerce la tutelle de Raymond Roger de Carcassonne, refusa ce choix. Profanant l'abbaye, il fit déterrer le cadavre de Pons Amiel et procéder à une nouvelle élection par les moines qui n'avaient pas fui, lesquels désignèrent l'abbé Bozon. En 1222, cette élection fut finalement remise en cause par le concile du Puy et l'abbaye sécularisée et placée sous la dépendance de l'archevêque de Narbonne. Le pape Grégoire IX cassa cette décision en 1223 et autorisa les moines, chassés l'année précédente, à réintégrer les bâtiments. En 1317, le pape Jean XXII créa, parmi de nombreux autres, un nouveau diocèse dont le siège devait être établi à Limoux. Les revenus du nouveau diocèse étant en partie pris sur ceux des dominicaines de Prouilhe, ces dernières protestèrent et le siège épiscopal fut transféré à Alet le 18 février 1318. Barthélémy, dernier abbé bénédictin d'Alet, devint ainsi le premier évêque de ce diocèse. De grands travaux furent alors entrepris pour transformer l'église abbatiale en cathédrale, travaux qui ne furent jamais achevés et auxquels la prise provisoire de la ville par les protestants dans le dernier quart du 16e siècle mit un terme définitif. Face à la ruine de l'ensemble cathédral, les évêques résidaient plus souvent au château de Cournanel, à quelques kilomètres au nord, vers la ville de Limoux. Cependant, l'évêque Étienne de Polverel (1607-1637) fit construire une nouvelle cathédrale dédiée à Saint-Benoît (orientée au sud) à l'intérieur de l'ancien bâtiment des moines. Nicolas Pavillon (1637-1677), janséniste, fit établir un séminaire dans la ville pour former les jeunes clercs. On attribue à cet évêque de nombreuses réalisations, comme le nouveau pont sur l'Aude, mais les travaux de ce dernier furent initiés en 1627. L'ancien enclos monastique fut définitivement amputé en 1776, lorsque le dernier évêque Charles de la Cropte de Chantérac (1763-1792) accorda aux États de Languedoc une bande de terre pour tracer une nouvelle route (actuelle avenue Nicolas Pavillon) qui entraîna la destruction des chapelles rayonnantes du choeur inachevé de la cathédrale.

- dossier ponctuel

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Aude

-

Commune

Alet-les-Bains

-

Adresse

rue Nicolas Pavillon

-

Cadastre

1829 B 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ;

2016 B 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 1512, 1513, 1514

-

Dénominationsabbaye

-

VocablesSainte-Marie

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age

- Principale : Temps modernes

- Principale : Epoque contemporaine

L'enclos monastique d'origine a été amputé de son tiers oriental par la construction de la route de la Cerdagne, actuelle avenue Nicolas Pavillon. Cet enclos avait une forme circulaire, d'un diamètre d'environ 152 m. Son portail principal s'ouvrait probablement à l'est, à l'emplacement de l'actuelle place de la République. Près de cette porte, se trouvait l'hospice, mentionné comme hôtel Dieu au 16e siècle (cad. B0163). Au sud, entre l'église abbatiale Sainte-Marie et l'église paroissiale Saint-André, l'enclos jouxtait (ou englobait ?) le cimetière.

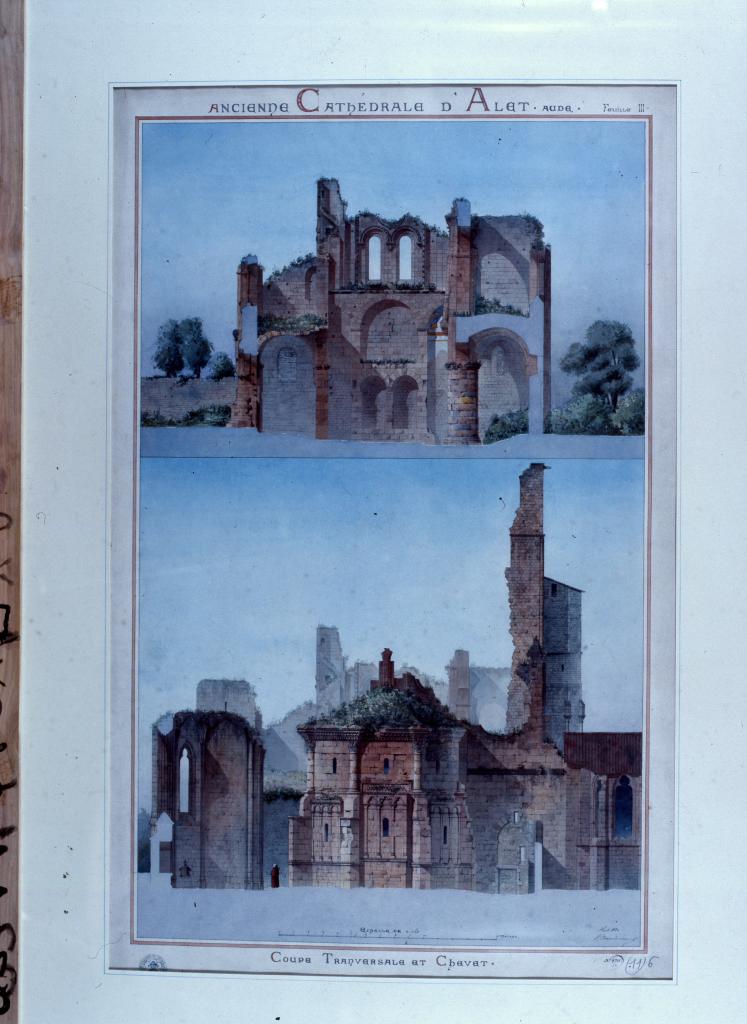

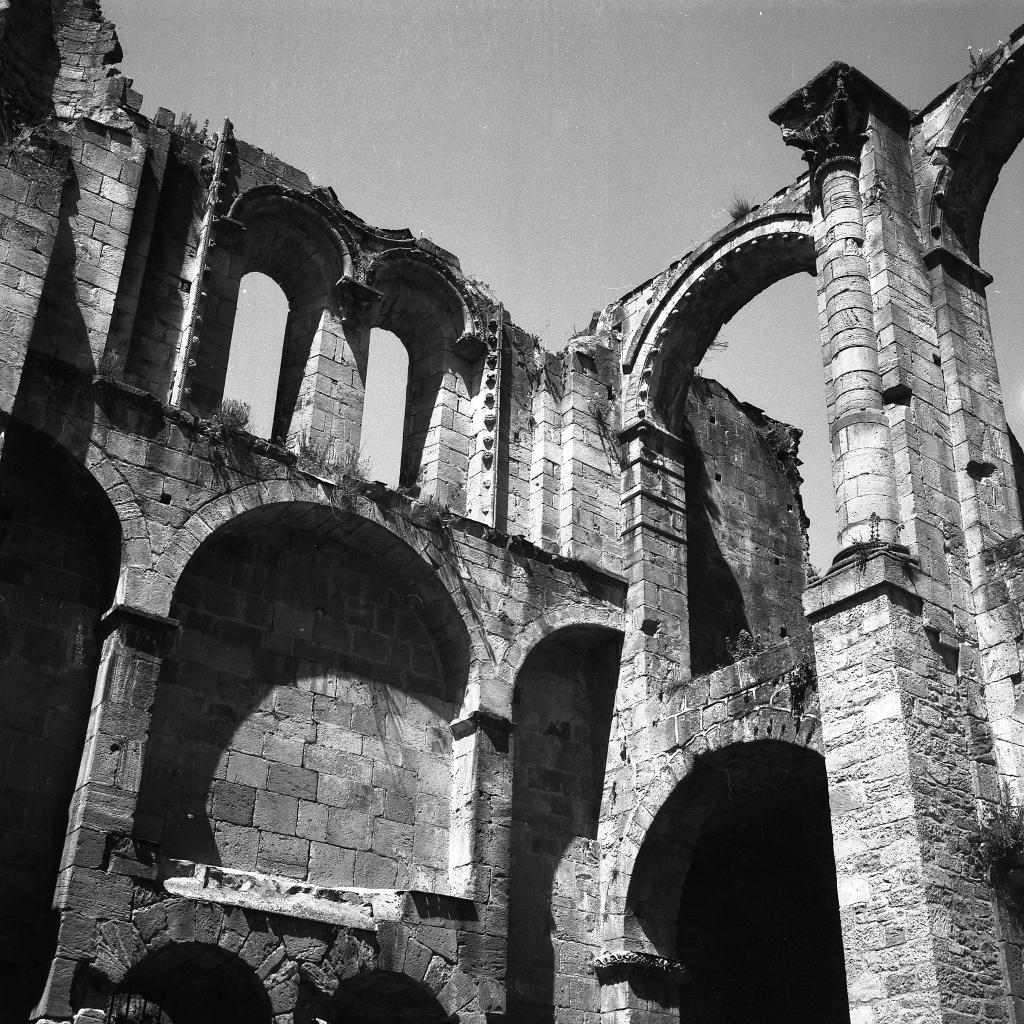

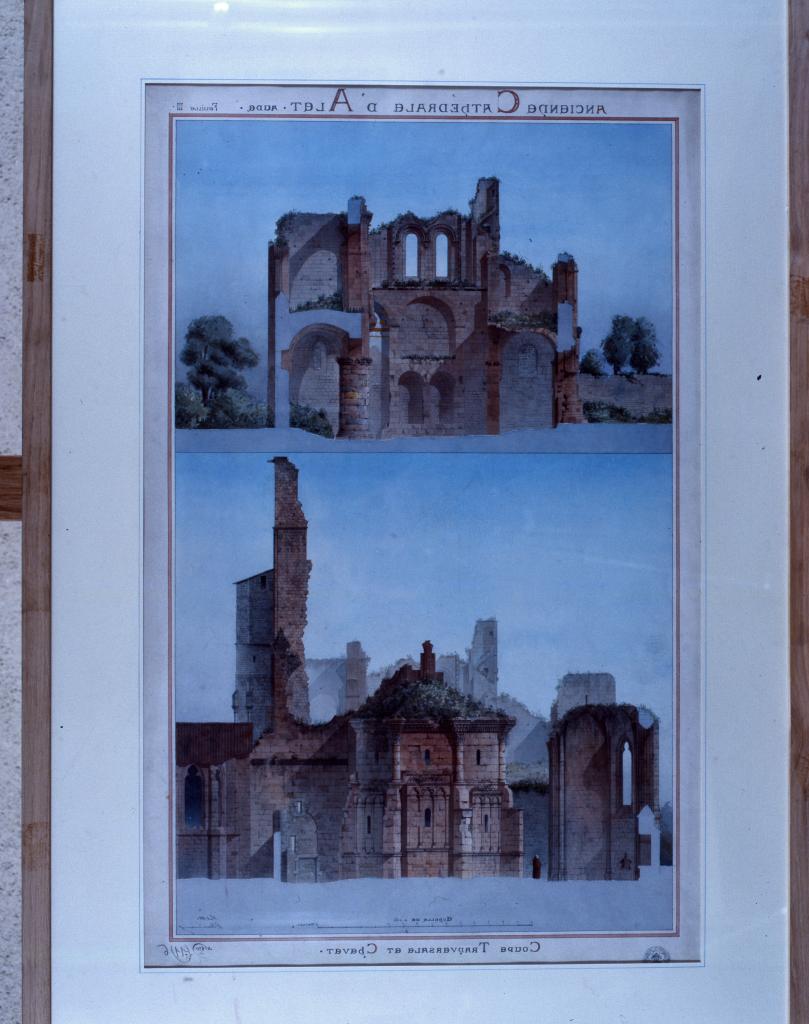

L'église abbatiale est construite en grès d'Alet et est conservée à l'état de ruine, comme la majorité des bâtiments monastiques. Elle possédait une nef de six travées de près de 19 m de large et 36 m de long dans oeuvre, à deux collatéraux pourvus d'une tribune. Le transept était peu saillant (seul le bras nord est partiellement conservé), d'une largeur de 25 m. Les colonnes engagées de l'arc triomphal sont surmontées de chapiteaux finement sculptés d'inspiration corinthienne. Le choeur à cinq pans est couvert d'une voûte en cul-de-four et est doté de cinq niches semi-circulaires (dans chacun des pans). De part et d'autre de la nef, deux tours flanquaient l'église abbatiale au niveau de la deuxième travée : le clocher Notre-Dame au nord et le clocher Saint-Michel au sud. La façade ouest de l'église est divisée en trois parties par des contreforts et ouverte de deux portes en plein cintre au rez-de-chaussée. L'élévation méridionale, le long du cimetière et par laquelle les fidèles accédaient à l'église, est la plus soignée. Un portail monumental couvert d'un arc en plein cintre à tores et cavets s'ouvrait au sud de la quatrième travée. Un autre portail, plus petit, s'ouvrait au nord de la deuxième travée, vers la galerie orientale du cloître où se trouvait notamment la salle capitulaire. Ce portail, couvert d'un arc brisé, en a remplacé un précédent, peut-être couvert d'un arc outrepassé.

Le cloître a été entièrement détruit, mais on reconnaît son plan grâce aux bâtiments conservés qui le bordaient, carré d'environ 32 m de côté au nord de l'église abbatiale. A l'est et au sud, des corbeaux et des traces d'arrachement matérialisent encore l'emplacement de la couverture des galeries. Le canal du Théron, déviation de l'Aude, traversait le cloître d'est en ouest à peu près en son centre après avoir longé le mur nord de la salle capitulaire : peut-être y avait-il une fontaine ou un lavabo.

A l'est du cloître et contre le transept nord de l'ancienne église abbatiale, est encore conservée l'ancienne salle capitulaire. Sa façade est constituée d'un portail central encadré par deux larges baies en plein cintre. Les chapiteaux de ces baies sont finement décorés (ceux du portail sont des fac-similés, les originaux sont déposés dans les locaux de la Commune) représentant la vierge et Luc, des scènes de chasse (un ours terrassant un chasseur), des animaux et des motifs végétaux. La salle fut transformée en chapelle privée dans la deuxième moitié du 14e siècle, surélevée et couverte de deux voûtes d'ogives constituant deux travées. Une abside à cinq pans fut aménagée à l'est de chaque travée.

Une tour-porche percée d'un portail couvert d'un arc en plein-cintre est encore conservée à l'extrémité nord de la galerie orientale du cloître : c'est l'ancienne entrée des bâtiments conventuels. Le porche est voûté en berceau et son imposte est composé d'un cordon décoré de boules.

La bâtiment des moines, actuel Hôtel et restaurant de l'évêché, le long de l'ancienne galerie occidentale, a été particulièrement remanié à l'Epoque moderne, mais conserve des maçonneries médiévales, surtout dans sa partie nord, qui restent encore à étudier.

Lorsqu'Alet devint chef-lieu de diocèse en 1318, des travaux furent entrepris pour transformer l'église abbatiale en cathédrale. La construction d'un choeur à chapelles rayonnantes a débuté autour de l'abside romane, mais les travaux ne furent jamais achevés et la chapelle d'axe ainsi que trois autres furent détruites par la construction de la nouvelle route de la Cerdagne. Seule la première chapelle au sud, voûtée de six ogives, est conservée.

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1862

classé MH, 1922/02/18

classé MH, 1922/03/25

-

Précisions sur la protection

Cathédrale : classement par liste de 1862. La porte d'entrée : classement par arrêté du 18 février 1922 ; La salle capitulaire, la chapelle polygonale et les murs du cloître avec trois baies, tels qu'ils sont indiqués par une teinte brune sur le plan annexé au décret : classement par décret du 25 mars 1922

-

Référence MH

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

-

AD Aude : 4 E 8/4 D 1

Archives départementales de l'Aude : 4 E 8/4 D 1. Contentieux au sujet du passage entre le rempart de la ville et le jardin de l’Évêché : mémoire, correspondance. 1808

Documents d'archives

-

Bibliothèque nationale de France : Fonds Jean de Doat, manuscrit 72

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits : Fonds Jean de Doat, manuscrit 72 : abbaye d’Alet (1158-1176).

-

AD Aude : 4 E 8/2 M 1

Archives Départementales de l’Aude :£4 E 8/2 M 1. Ancienne cathédrale.- Démolition et vente des pierres, isolation de l’abside, restauration, classement : plan rapport, correspondance. 1832-1937

-

AD Aude : G 200

AD Aude : G 220. Verbal de scellé des effets de feu M. de Taffoureau, évêque et seigneur d’Alet. – Inventaire des effets de la succession de feu M. Maboul, évêque et comte d’Alet. 1709-1723.

-

AD Aude : G 222

AD Aude : G 222. Registres d’audience de la viguerie temporelle d’Alet. 1671-1681.

-

AD Aude : G. 224, G 315, G316, G 342

Archives départementales de l'Aude

G 224. Baux à ferme. 1777-1787.

G 315. Fragment du livre du secrétaire (fol. XLIX à LIII). 1568.

G 316. Temporel : comptes divers, baux et dîmes, pièces de procédures. 1621-1789.

G 342. Reconnaissances de biens faites à Nicolas Pavillon, évêque d’Alet, et au chapitre cathédral d’Alet, prieurs et seigneurs directs du lieu de Payra : actes pris par André Simant, notaire de Saint-Papoul (registre incomplet : fol. 260 à 292). 22 mai 1662-26 mai 1664.

Bibliographie

-

BONNERY André, « Sources de la sculpture romane en Languedoc. Les églises abbatiales de Caunes et d’Alet », Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXIV, 1993, p. 79-91.

p. 79-91. -

BOYER Georges, « Nouveaux travaux sur les monuments d’Alet par M. G. Leblanc », Mémoires de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, 4e série, t. VIII, 1973-1975, p. 182-186.

t. VIII, 1973-1975, p. 182-186 -

COURTEJAIRE Joseph, « Monseigneur Charles de la Cropte de Chantérac, dernier évêque d’Alet », Mémoires de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, 4e série, t. III, 1957-1959, p. 153-159

t. III, 1957-1959, p. 153-159 -

DEJEAN Étienne, Un prélat indépendant au XVIIe siècle, Nicolas Pavillon, évêque d’Alet (1637-1677), Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1909, XXV et 393 p.

-

DOINEL Jules, « Courte notice documentaire sur le dernier évêque d’Alet », Mémoires de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, 2e série, t. III, 1907, p. 220-235.

-

FÉDIÉ Louis, Le comte de Razès et le diocèse d’Alet, notices historiques, Lajoux Frères, Carcassonne, 1880, 236 p.

-

GUIRAUD Jean, « Inventaire narbonnais du XIVe siècle. Inventaire de Guillaume évêque d’Alet (1354) », Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne, t. VIII, 1904/2, p. 182-244

-

H.A.L. : tel-01527678

FOLTRAN Julien, les monastères et l'espace urbain et périurbain médiéval en Pays d'Aude: Lagrasse, Alet, Caunes, Université Toulouse Le Mirail, 2016.

-

LEBLANC Gratien, « L’ancienne cathédrale d’Alet », Congrès archéologique de France, 131e session, Pays de l’Aude, SFA, Paris, 1973, p. 254-290.

LEBLANC Gratien, « L’ancienne cathédrale d’Alet », Bulletin de la Société des professeurs d’histoire et de géographie, n° 235, février 1972, p. 552-562.

-

MAZURE-DELAUDE Anne, « Hypothèses sur les différentes périodes de construction de Notre-Dame-d’Alet », Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, t. XCVIII, 1998, p. 181-182

-

MORDAGNE Maurice, « L’ensemble religieux d’Aleth doit être défendu et protégé », Mémoires de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, 3e série, t. VII, 1944-1946, p. 214-216.

-

MORTET Victor, « Étude archéologique sur l’église abbatiale Notre-Dame d’Alet (Languedoc, Aude) », Bulletin Monumental, 7e série, t. III, 1898, p. 97-126 et 513-533.

-

RADOT Solène, « Jean XXII et le diocèse d’Alet : le renouveau du clergé bénédictin au XIVe siècle », Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, t. LVI, 2006, p. 81-91.

-

RIVIERES (Baron de), « Deux inscriptions d’Alet (Aude) », Bulletin de la Société Archéologique du Midi de la France, n° 23, 1899, p. 16.

-

SABARTHÈS Antoine, « Alet, Saint-Martin de Limoux, Notre-Dame de Marceille », Cahiers d’Histoire et d’Archéologie, t. II, 1931, p. 185-200.

-

SARRET Françoise, BLANC Jean, L’abbaye d’Alet : guide du visiteur, CAML, Carcassonne, 1984, 31 p

-

VIDAL J.-M., « Alet, abbaye et diocèse », Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, II, 1914, c. 155-168.

Périodiques

-

DEJEAN Étienne, « Un coin du Midi de la France au XVIIe siècle. Le diocèse d’Alet sous l’épiscopat de Nicolas Pavillon (1639-1677) », Revue des Deux Mondes, t. 49, 1909, p. 377-409.

t. 49, 1909, p. 377-409