L’inventaire des maisons médiévales d’Alet, de Caunes et de Lagrasse a été mené sur le terrain en 2012 et en 2013. Dans un premier temps, il s’est appuyé sur des inventaires anciens (réalisés 70 ans plus tôt) et des repérages succincts du début des années 2000. Les notices des édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques à Alet, à Caunes et à Lagrasse, ont été reprises, sans mise à jour, de l’inventaire réalisé entre 1945 et 1947 dans le département de l’Aude par R. Hyvert, ingénieur chimiste et archéologue amateur (FRANCOIS, 2014). Comme dans de nombreuses régions de France après la Deuxième Guerre mondiale, ce dernier avait alors procédé en Languedoc à un recensement systématique des édifices collectifs et domestiques à forte valeur patrimoniale susceptibles d’être classés ou inscrits à l’Inventaire supplémentaire, offrant des études monographiques pour chaque maison repérée. Les notices descriptives, classés par département et par commune, sont accompagnées d’indications historiques trouvés dans les archives, parmi lesquels les listes de propriétaires successifs pour les maisons les mieux renseignées. Dans les trois bourgs, le corpus est à peu près égal au niveau quantitatif : 46 édifices dont 32 maisons à Alet (A.D. Aude, 58 J 1), 47 dont 35 maisons à Lagrasse (A.D. Aude, 58 J 1), 48 dont 38 maisons à Caunes (A.D. Aude, 58 J 6-7). La documentation rassemblée lors de cette opération, qui se voulait exhaustive, est considérable ; elle est même irremplaçable dans le cas des nombreuses maisons détruites ces dernières décennies, surtout à Caunes : les photographies et dessins de R. Hyvert sont alors de précieux témoignages, souvent les seuls. En citant diverses sources écrites sur lesquelles il s’est appuyé pour dresser l’historique des maisons, le recenseur fournit aussi une base non négligeable à la recherche. Toutefois, la méthode appliquée pour le recensement dans le cadre du casier archéologique n’était soumise à aucune règle scientifique homogène au niveau national et, s’il faut admettre qu’il a généralement été fait consciencieusement par R. Hyvert, il arrive que, dans la masse des données accumulées, des descriptions et historiques d’édifices soient erronés (R. Hyvert a, par exemple, localisé une « ancienne capellenie » reportée sur les plans des fiefs abbatiaux de 1769 au 9 rue des Cancans, alors qu’elle se situerait plutôt au 5 rue des Cancans). Par ailleurs, chaque édifice étant présenté individuellement dans le but d’en assurer la protection, il n’existe aucune synthèse à l’échelle des agglomérations.£À Alet et à Lagrasse, les érudits locaux se sont emparés des notices de R. Hyvert et les ont reproduites quasiment en l’état, sans aucune approche critique, dans des ouvrages dénués de toute valeur scientifique (BAREIL, 1975 ; JALABERT, 1997 ; SÉGUY, 2002).£Parmi les trois bourgs, il n’y a guère qu’à Lagrasse que d’autres inventaires ont été dressés au début des années 2000, qui ne concernent toutefois que les façades, s’appuient sur les données de R. Hyvert et restent relativement succincts. Le premier a été réalisé en 2000 par A. Bruguerolle dans le cadre d’une ZPPAUP qui n’a pas aboutie : 158 notices de bâtiments situés sur l’ensemble du territoire communal et remarquables par la conservation de vestiges médiévaux, modernes, ou contemporains ont été rédigées (BRUGUEROLLE, 2000). Cent-trente-et-une concernent des façades de maisons du bourg intra muros, dont 72 conservent des vestiges médiévaux nombreux ou isolés. Si A. Bruguerolle a dressé des croquis des façades remarquables, son inventaire ne propose pas d’interprétation poussée et recense les vestiges dans le but de les protéger en cas de travaux. Le deuxième est l’œuvre de P. Garrigou-Grandchamp en 2002 dans le cadre d’un inventaire des édifices civils mené pour le compte de la Société Archéologique du Midi de la France (SAMF) dans plusieurs villages de France (Monpazier, Périgueux, Sarlat, Nîmes, Saint-Guilhem-le-Désert). Son inventaire, qui se fonde en partie sur ceux de R. Hyvert et d’A. Bruguerolle, comporte 66 maisons réparties dans l’ensemble du bourg. Les façades sont décrites et une courte synthèse souligne la difficulté « d’établir des profils chronologiques à Lagrasse, tant les formes des maisons les plus anciennes sont homogènes » (GARRIGOU GRANDCHAMP, 2002, p. 2).

1. Déroulement de l’inventaire sur le terrain

L’inventaire s’est déroulé en deux étapes sur le terrain : celui des façades a été systématique, celui des intérieurs des maisons s’est fait au gré des rencontres avec les propriétaires.

1.1. L’inventaire systématique des façades

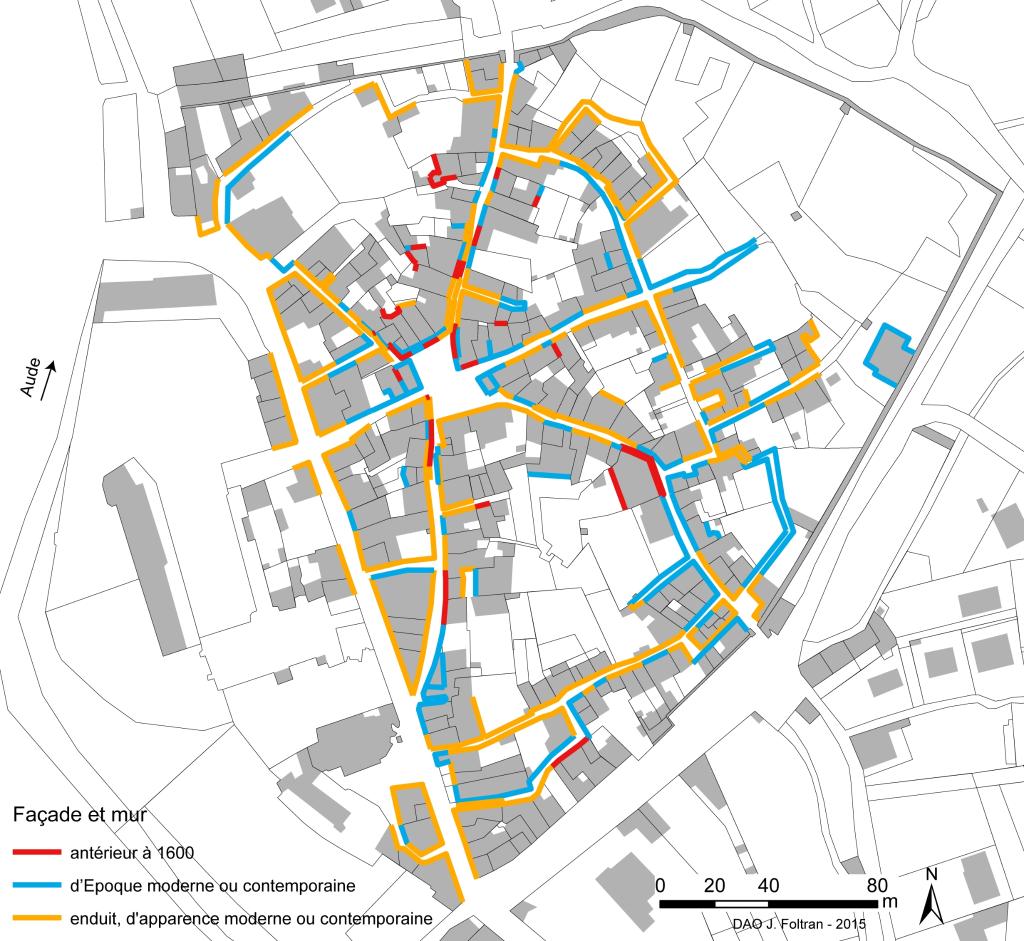

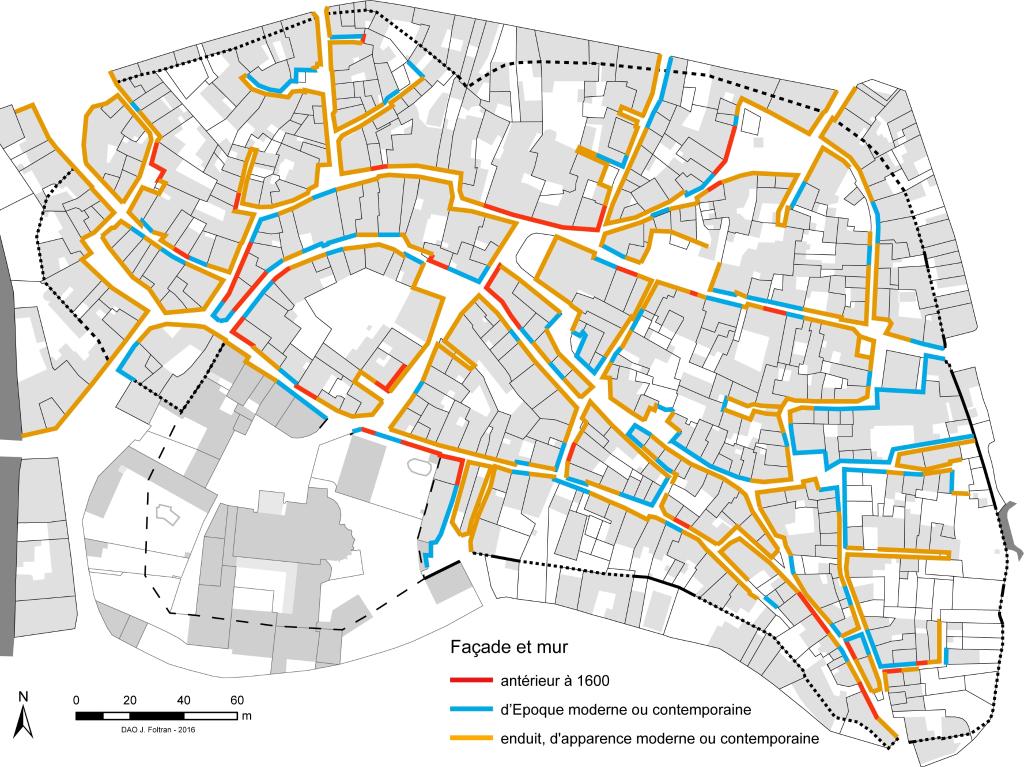

Les façades, visibles depuis la rue, sont les seuls éléments des maisons à avoir bénéficié d’un inventaire exhaustif. Cependant, il ne peut pas être considéré comme achevé, même à l’échelle d’agglomérations aussi petites qu’Alet, Caunes et Lagrasse : malgré la mode récente de mettre les façades à nu, de nombreuses maisons sont encore recouvertes d’enduit, laissant la possibilité de découvrir des structures plus anciennes dans le bâti à l’occasion d’un décroûtage. Pour exprimer ce caractère inachevé et visualiser clairement l’échantillon sur lequel repose la recherche, toutes les façades des maisons ont été enregistrées, qu’elles soient médiévales, modernes, contemporaines ou enduites.

1.1.1. La façade n’est pas enduite

Dans le cas où la façade est dépourvue d’enduit, ou dans le cas où elle a pu être observée sans enduit à l’occasion de travaux de ravalement, tous les éléments considérés dans le cadre de cette étude ont pu être enregistrés. Pour ces façades, l’inventaire est presque définitif : il ne reste rien à découvrir et la seule possibilité d’évolution serait consécutive à la disparition ou à la destruction, volontaire ou non, d’un élément enregistré (c’est le cas, par exemple, du chapiteau sculpté de têtes en grès d’une fenêtre géminée de Lagrasse (rue Magène, cad. B0189) qui s’est fortement dégradé depuis 2013, au point de ne plus pouvoir reconnaître les parties sculptées). Pour les façades sans enduit, trois niveaux de traitement ont été appliqués sur le terrain. Le premier correspond aux façades médiévales. Rares sont les façades médiévales qui nous sont parvenues sans modification, mais on considère qu’une façade est médiévale lorsque son état d’origine peut être clairement restitué (fig. 1). Ces façades sont traitées dans le détail : couverture photographique exhaustive, prises de mesures, réalisation de relevés et de croquis. Le deuxième correspond aux façades médiévales largement reprises à l’Époque moderne ou contemporaine (fig. 2). Elles ont été lourdement remaniées et seuls quelques vestiges médiévaux sont ponctuellement en place, comme fossilisés dans les maçonneries postérieures, et ont parfois perdu leur fonction d’origine. Ces vestiges ponctuels attestent l’existence d’une maison médiévale, mais sont trop ténus pour en restituer correctement la configuration, bien que dans certains cas, il est possible d’en avoir une idée par comparaison avec des exemples mieux conservés, comme B. Sournia et J.-L. Vayssettes ont pu le faire à Montpellier (SOURNIA, VAYSSETTES, 1991 : p. 11). Ces façades bénéficient d’une couverture photographique et éventuellement de relevés pour des éléments médiévaux remarquables. Le troisième correspond aux façades modernes ou contemporaines (fig. 3). Aucun vestige médiéval n’est en place dans ces façades qui peuvent néanmoins comporter des remplois médiévaux. Elles ne font pas l’objet de l’ouverture d’une fiche ni d’une couverture photographique, sauf si un remploi les constitue, ni de prise de mesures ou de relevé.

1.1.2. La façade est enduite

Dans le cas où la façade est recouverte d’enduit, l’inventaire reste évolutif : la façade présente un aspect postérieur à la période médiévale, mais il est possible qu’elle soit toute ou en partie médiévale. Deux niveaux de traitement sont possibles. D’abord, lorsque l’enduit laisse apparaître des éléments médiévaux (fig. 4), il est possible que d’autres vestiges soient mis au jour à l’occasion d’un décroûtage, mais la façade ne permet pas, en l’état, d’en approfondir l’étude. Une fiche est ouverte, les éléments médiévaux sont enregistrés et photographiés. Ensuite, lorsque la façade est enduite et a un aspect moderne ou contemporain (fig. 5), les seuls éléments épargnés étant modernes ou contemporains, généralement l’encadrement des baies, la découverte de vestiges médiévaux reste possible à l’occasion d’un décroûtage. Aucune fiche n’est ouverte et ces façades sont simplement mentionnées sur un plan afin de garder la trace des possibilités d’évolutions de l’inventaire.

1.1.3. Encore une grande partie des façades à découvrir

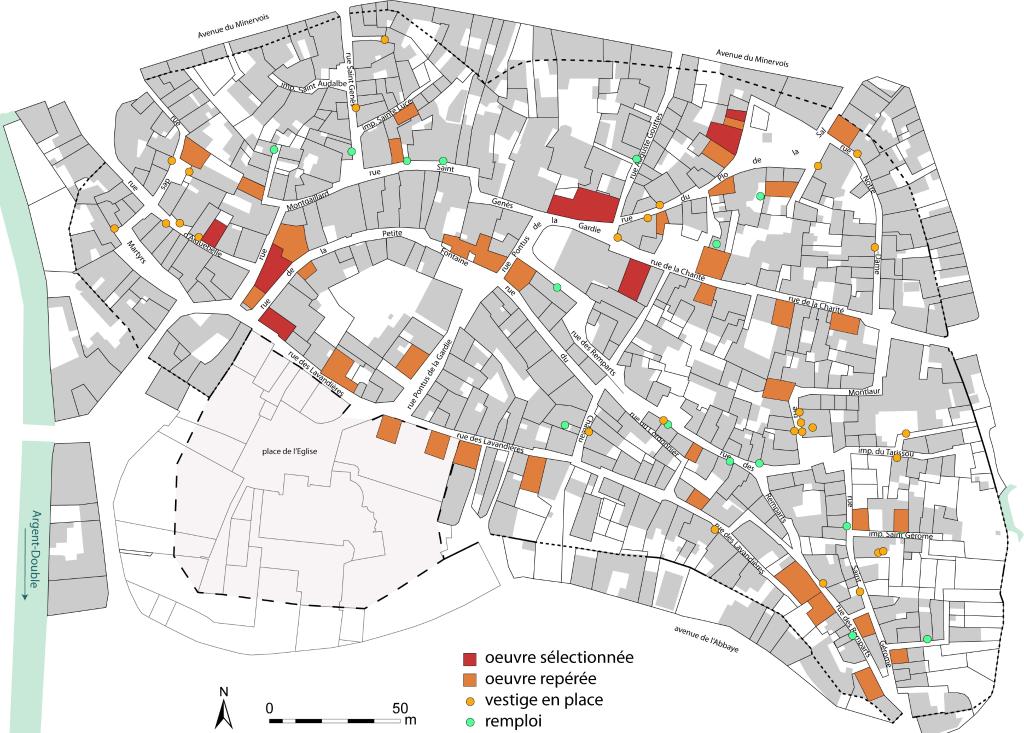

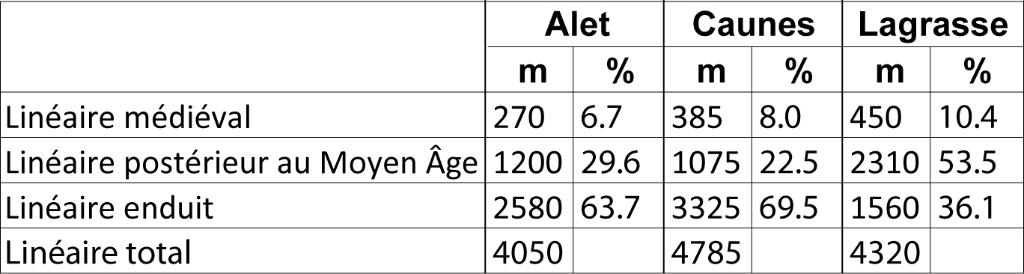

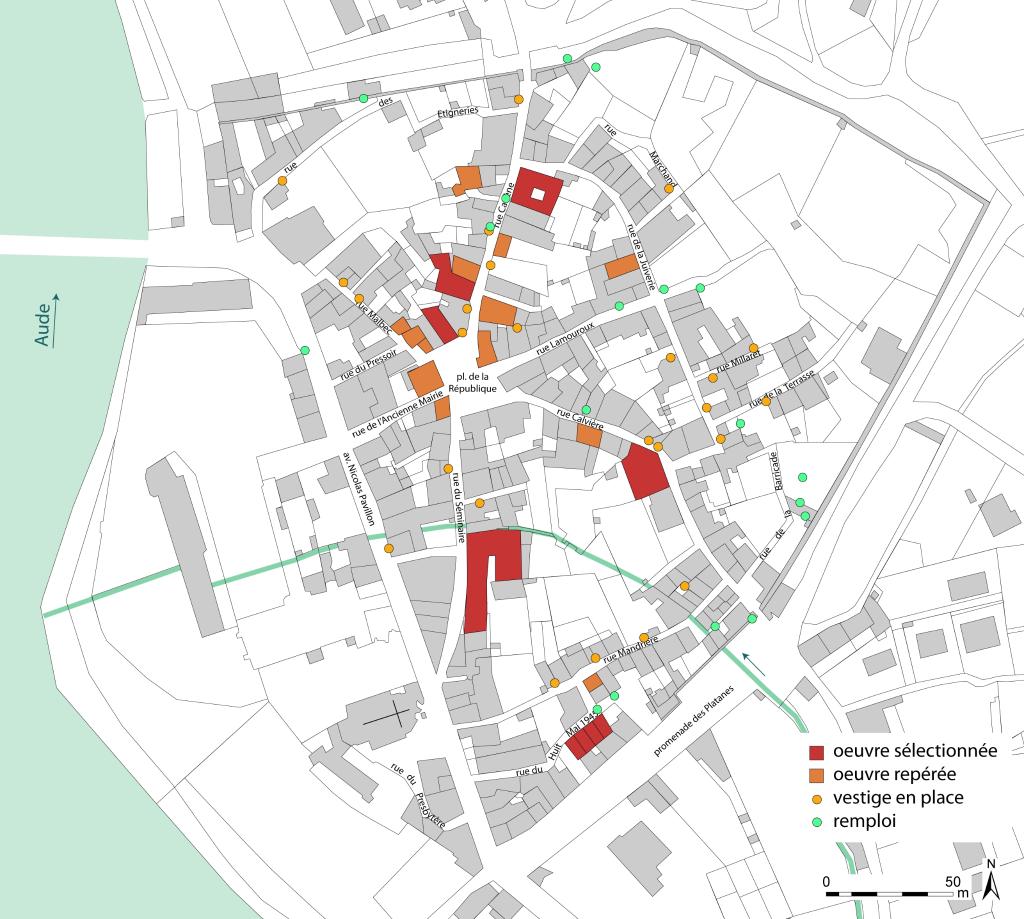

Dans les trois bourgs d’Alet, de Caunes et de Lagrasse, le classement des façades selon leur état de conservation et de visibilité confirme le caractère inachevé de l’inventaire des façades et l’importante marge de progression qui peut encore être réalisée (fig. 6, 7 et 8). À Alet, 4050 m linéaires de façades ont été traités (fig. 9). Seulement 270 m concernent des façades antérieures au 17e siècle (6,7 %) et 1200 m des façades modernes ou contemporaines (29,6 %). Surtout, 2580 m sont encore recouverts d’enduit, soit près des deux tiers du linéaire total (63,7 %). À Caunes, sur 4785 m linéaires, 385 m concernent des façades médiévales (8 %), 1075 m des façades modernes ou contemporaines (22,5 %) et 3325 m des façades enduites, soit plus des deux tiers (69,5 %). Enfin, à Lagrasse, sur les 4320 m linéaires, 450 m concernent des façades médiévales (10, 4%), 2310 m des façades modernes ou contemporaines (53,5 %) et 1560 m, recouvertes d’enduit (36,1 %). À Lagrasse, la faiblesse relative du chiffre des façades enduites par rapport aux façades modernes et contemporaines, et même par rapport aux façades médiévales, peut s’expliquer par le fait qu’il a été possible d’observer plus souvent celles qui étaient en cours de rénovation (beaucoup ont été de nouveau enduites). Dans le cas de Lagrasse, ces observations ont surtout fait augmenter le linéaire moderne et contemporain (des vestiges médiévaux en place ont été conservés dans peu de façades ravalées). .

1.2. L’inventaire des intérieurs

L’intérieur des maisons a souvent été mieux préservé que leur façade, principal organe de contact avec la rue qui a pu être régulièrement remis au goût du jour. Toutefois, la problématique de la visibilité des vestiges dans les intérieurs est la même que pour les façades : dans le cas des maisons habitées, il n’est pas rare que les murs soient recouverts de plaques de plâtre et les charpentes dissimulées sous de faux-plafonds et même les maisons abandonnées ont souvent gardé l’aspect donné par leur dernier occupant. C’est naturellement à l’occasion de lourds travaux de réfection, souvent au moment d’un changement de propriétaire, qu’on peut avoir une véritable vision des intérieurs, quoi qu’inévitablement perturbée par le cours du chantier qui empêche bien souvent d’effectuer des relevés ou même des photographies correctes. Néanmoins, en cultivant un solide réseau de connaissance parmi les habitants, en restant attentif aux transactions immobilières pouvant entraîner des travaux et en se mettant à la disposition des propriétaires, l’étude des intérieurs a finalement enrichi la connaissance sur les maisons médiévales des trois bourgs.

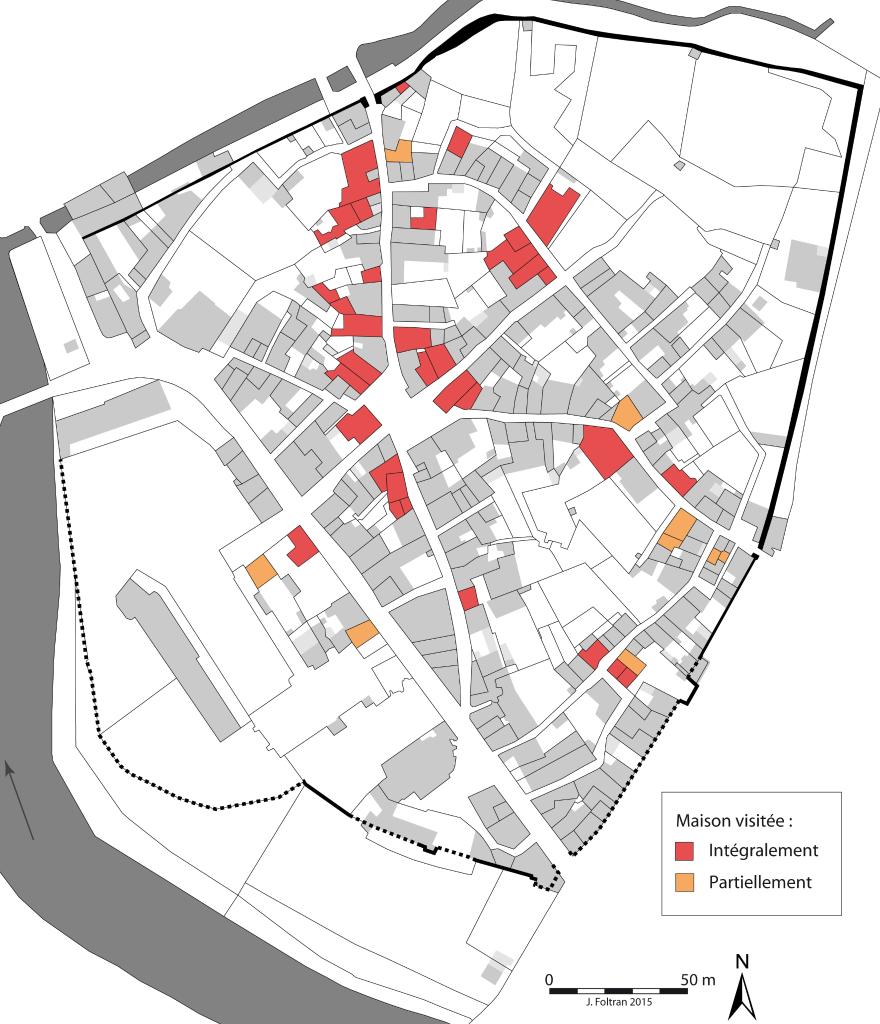

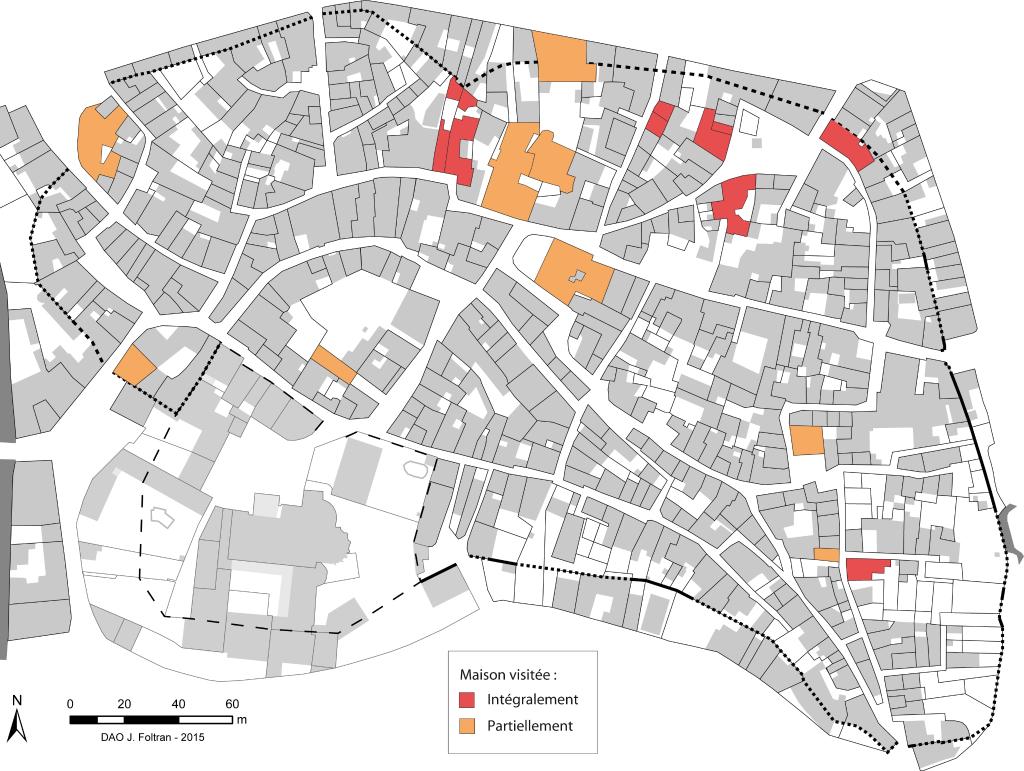

1.2.1. L’appréhension scientifique contrariée par le facteur humain

C’est avant tout le facteur humain qui, dans cette étude, a déterminé en grande partie les avancées de la recherche. Dans un premier temps, face à l’impossibilité d’apporter un niveau d’étude égal sur tout l’espace urbain, plusieurs îlots d’habitation avaient été sélectionnés dans les trois bourgs, répondant à des critères objectifs : intérêt de la localisation (près des places de marché, le long des rues principales ; importance du nombre et qualité des façades médiévales de l’îlot ; formes du parcellaire ; éventuelle documentation écrite pouvant renseigner l’évolution de ces îlots). Pour atteindre l’objectif fondamental d’approfondir l’étude sur ces espaces particuliers, la visite des intérieurs de toutes les maisons concernées était nécessaire. Il s’est vite avéré que ce type d’approche était inopérant sur le terrain, voire contre-productive, ce qu’avait simultanément constaté Cécile Rivals qui a tenté une approche similaire dans le bourg de Saint-Antonin-Noble-Val (82) (C. Rivals a finalement étendu son étude bien au-delà des secteurs restreints préalablement définis : RIVALS, 2015 : p. 88). Car, c’est d’abord la qualité des relations patiemment tissées avec les habitants et les employés communaux qui ouvre les portes et, en ce sens, la carte des maisons visitées reflète plus un état des réseaux de villageois dans lesquels on s’introduit qu’un choix scientifique raisonné. De nombreux paramètres entrent ensuite en jeu, faisant de chaque rencontre un cas particulier : le temps imparti pour la visite, l’état de conservation et de visibilité des intérieurs, la possibilité d’explorer la totalité de la maison, de revenir sur place le cas échéant pour faire des vérifications ou des relevés plus poussés. La nature et la quantité des données récoltées pour chaque maison sont ainsi très variables.

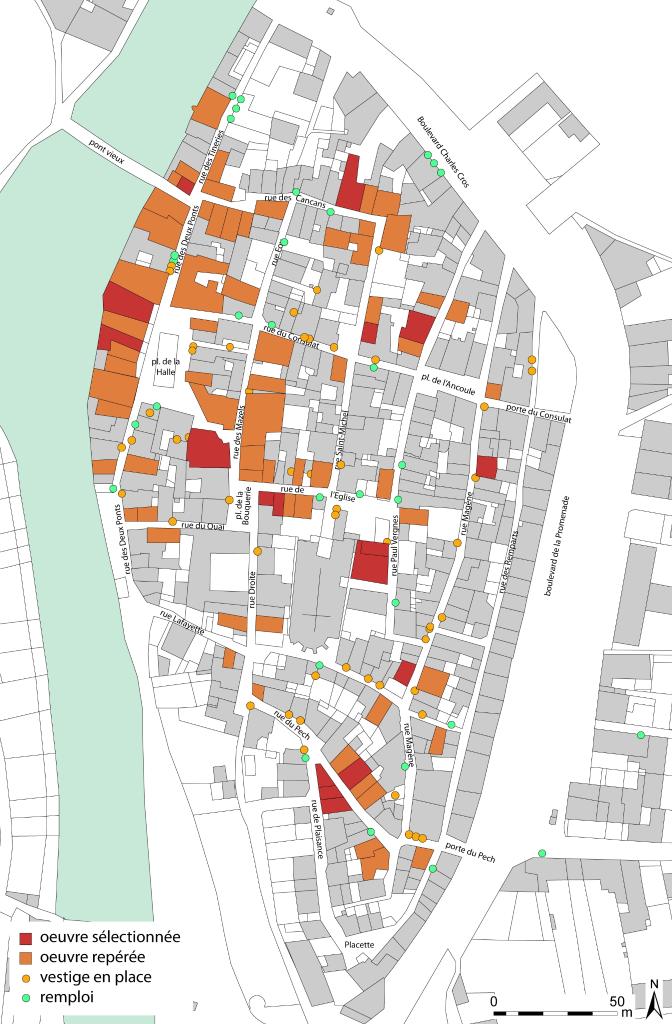

1.2.2. Cent quarante-neuf maisons visitées

Le corpus est extrêmement hétéroclite d’un bourg à l’autre et c’est à Lagrasse qu’il est le plus consistant, surtout parce que le réseau de relations était plus dense, en particulier grâce aux deux années de master consacrées à ce bourg. Sur environ 330 maisons que compte actuellement le bourg intra muros de Lagrasse, 91 ont été visitées, soit plus d’une sur quatre (28 %) (fig. 10) : 55 ont été visitées intégralement de la cave au grenier (une maison sur six ou 17 %) et 36 partiellement (11 %), le plus fréquemment à cause d’une division de la maison en plusieurs appartements individuels ou à cause des imbrications de propriétés. Les maisons intégralement visitées se trouvent principalement autour de la place de la Halle, le long de la rue du Pech, au sud, à l’angle de la rue des Cancans et de la rue Saint-Michel au nord, le long de la rue de l’Église, près de la place de la Bouquerie (la carte révèle presque les réseaux de voisins). Dans le tiers nord-est du bourg, aucune n’a pu être visitée intégralement et celles qui l’ont été partiellement sont presque exclusivement des commerces, des restaurants, des gîtes et des équipements publics dans lesquels les murs sont recouverts de plaques de plâtre pour des raisons d’hygiène et de confort ; peu de vestiges médiévaux ont été identifiés dans ce secteur, allant dans le sens de l’intérêt de la prise en compte systématique des intérieurs. À Alet, le bourg intra muros compte aujourd’hui un peu plus de 260 maisons, dont 40 ont été visitées (15 %) : 31 intégralement (12 %) et 9 partiellement (3 %). Elles sont surtout autour de la place centrale et le long de la rue Cadène vers le nord ; plus ponctuellement le long des rues de la Juiverie, Calvière et Mandrière (fig. 11). Il n’existe à Alet aucun commerce, aucun restaurant, ni aucun service public qui aurait permis d’augmenter le nombre de maisons partiellement visitées. À Caunes, seulement 18 maisons sur 420 ont pu être visitées, surtout autour des places de la Mairie et du Plo de la Sal, dont huit intégralement et dix partiellement, ces dernières étant principalement des commerces sans intérêt (fig. 12), à l’exception du vaste hôtel particulier situé au nord de la place de la Mairie (cad. D0301).

2. L’enregistrement des données

Au début de l’inventaire, le choix a été fait de retenir la parcelle du cadastre actuel comme unité d’enregistrement, surtout pour des raisons pratiques de repérage sur le terrain. Il existait pourtant d’autres unités possibles – la maison actuelle ou la maison médiévale, le cadastre ancien –, mais aucune solution n’est idéale. En effet, il existe rarement de correspondance entre la maison telle qu’elle apparaît aujourd’hui, la maison médiévale sur laquelle elle s’appuie le cas échéant, et le parcellaire actuel ou ancien. Les propriétés sont parfois très imbriquées et des maisons sont divisées entre plusieurs propriétaires. Ces imbrications, presque inextricables, entraînent régulièrement des querelles de voisinage et, pour notre cas, des complications d’enregistrement. Pour faciliter la localisation des maisons enregistrées, elles sont classées selon leur adresse et leur numéro de parcelle cadastral actuel. Au total dans les trois bourgs, 276 dossiers de maisons ont été ouverts : 136 à Lagrasse, 82 à Caunes et 58 à Alet. Deux bases de données ont été utilisées pour enregistrer et croiser les données issues de l’inventaire des maisons.

2.1. Classement des dossiers en quatre catégories d’intérêts

Les dossiers ont été répartis en quatre catégories (fig. 13, 14 et 15), suivant de près une méthode éprouvée par l’Inventaire général du patrimoine qui permet de sélectionner les maisons à fort potentiel, celles qui feront partie du corpus de base pour les réflexions et interprétations postérieures. La catégorie des « œuvres sélectionnées » regroupe les maisons à fort potentiel : il s’agit du corpus de base. Leur façade et/ou leur intérieur conservent suffisamment de vestiges médiévaux en place pour proposer une restitution de l’emprise de la maison d’origine. Leur état permet d’appréhender, entre autres, les matériaux mis en œuvre et les techniques de construction. Il s’agit soit d’unicums, soit de maisons représentatives de leur période. Sur les trois bourgs, 29 dossiers sont rattachés à cette catégorie : 17 à Lagrasse, sept à Caunes, cinq à Alet. La catégorie des « œuvres repérées » regroupe les maisons dont le potentiel est important et pour lesquelles il est souvent possible de proposer des restitutions de leur état d’origine : elles appartiennent aussi au corpus de base. Cependant, elles n’ont pas été sélectionnées parce que d’autres maisons de la même période et appartenant à la même famille ont été mieux conservées et mieux étudiées. Au total sur les trois bourgs, 110 dossiers ont été ouverts dans cette catégorie : 62 à Lagrasse, 34 à Caunes et 14 à Alet. Des dossiers collectifs ont été ouverts pour recenser les maisons conservant quelques vestiges ponctuels en place, insuffisants pour être restitués dans leur contexte d’origine : il s’agit, en quelque sorte, du corpus complémentaire. Certains vestiges sont assez bien préservés pour être datés par comparaison avec les maisons enregistrées dans les dossiers individuels et peuvent être utilisés pour appuyer certaines interprétations ou répondre à certaines problématiques. Ces vestiges ponctuels sont aussi utilisés pour souligner la répartition des maisons médiévales dans les espaces urbains des trois bourgs. Au total dans les trois bourgs, au moins 86 maisons présentent des vestiges ponctuels : 38 à Lagrasse, 25 à Caunes et 23 à Alet. Enfin, des dossiers collectifs ont aussi été ouverts pour les maisons modernes ou contemporaines dans lesquelles des vestiges médiévaux sont utilisés en remploi : il s’agit du corpus subsidiaire. Les vestiges n’étant pas en place, ils ne peuvent pas être utilisés pour une quelconque interprétation, mais être ponctuellement évoqués pour répondre à certaines questions (par exemple, des éléments d’architecture en remploi caractéristiques d’une période peuvent être comparés avec d’autres éléments en place). Au total dans les trois bourgs, au moins 51 édifices comprennent des éléments en remploi : 19 à Lagrasse et 16 à Alet et à Caunes. Il ne fait guère de doute que pour Alet et Caunes, la faiblesse relative du nombre de maisons enregistrées dans toutes les catégories par rapport à Lagrasse est partiellement corrélée avec la faiblesse du nombre de maisons visitées.

2.2. Une base de données sous SIG à Lagrasse

À Lagrasse, une base de données a été développée sous ArcGIS afin de traiter l’importante masse d’informations réunie lors de la phase d’inventaire et faciliter les interprétations. Pour appréhender l’évolution du bâti dans le bourg, les vestiges ont été datés et enregistrés sous deux formes : linéaire et ponctuelle. Le linéaire est utilisé dans le cas des murs médiévaux encore en élévation, tandis que le ponctuel permet de localiser un vestige isolé encore en place – pilier ou piédroit unique, baie isolée de son contexte, qui ne peuvent pas toujours être pris en compte pour restituer la maison d’origine. Les informations concernant les matériaux mis en œuvre et les techniques de construction sont enregistrées. Il s’agit enfin de réunir toutes les informations permettant de repérer les vestiges dans l’espace et dans le temps afin de proposer une restitution de l’emprise des maisons médiévales suffisamment bien renseignées. En fonction de ces restitutions et des vestiges conservés, il est par exemple possible de dégager des types de maisons et d’évaluer leur répartition géographique dans l’espace urbain, ou encore des techniques de construction communes à plusieurs entités. Un Système d’Information Archéologique inspiré du système ArchéoDATA utilisé dans le cadre du PCR sur l’abbaye, le bourg et le terroir de Lagrasse depuis 2007 (RAPPORT PCR, 2007 : p. 11) a donc été conçu afin de restituer les évolutions médiévales des maisons. Le groupement d’interprétation (GI) proposé par le SIA ArchéoDATA permet de restituer les états antérieurs de la maison : dès que les données sont suffisantes pour repérer un état ancien, un GI a été créé. Dans la base de données sous ArcGIS, le GI est matérialisé par un élément surfacique restituant l’emprise de la maison. Pour éviter la surcharge, la numérotation des différents GI se fait simplement à partir de l’identifiant de l’inventaire suivi d’un chiffre de 1 à x pour individualiser les différentes maisons médiévales, contemporaines et/ou successives, identifiées sur une même parcelle. Au gré des annexions de parties de maisons mitoyennes, des fusions et divisions de maisons, autant d’états peuvent être restitués par des éléments surfaciques et numérotés en GI pour appréhender l’évolution dans le temps. Certains états ne peuvent pas être datés avec précision mais peuvent s’insérer dans la restitution par la chronologie relative. En l’absence de texte ou de date portée, on ne peut jamais donner la date exacte de construction des maisons et les datations avancées reposent avant tout sur les modénatures, avec toute son imprécision, et sur la chronologie relative observée entre certaines maisons, posant là encore des problèmes de précision en n’autorisant pas de dégager de datation absolue. Pour permettre de croiser les données chronologiques dans la base sous SIG, il n’y a pourtant pas d’autre choix que de fonctionner avec un système de datation absolue et des termini ante et post quem ont été déterminés pour chaque maison. Par exemple, pour une maison datée de la seconde moitié du 13e siècle à partir des modénatures, on fournit comme termini les dates 1250 et 1300 ; pour une maison de la fin du 13e-début du 14e siècle, les dates 1275 et 1325. À partir des termini, la base génère une date moyenne absolue pour la construction – 1275 pour une maison entre 1250 et 1300 – qui permet de fonder les comparaisons, mais ne doit en aucun cas être considérée comme la date exacte de construction : la marge d’erreur est d’au moins un quart de siècle avant et après cette date, s’étalant donc sur deux à trois générations.

2.3. L’utilisation de la plateforme RenablMP 2

La base de données sous SIG, si pratique soit-elle, n’a pas été mise en œuvre à Alet et à Caunes, du fait de la faiblesse du nombre de dossiers et de la lourdeur de la mise en place d’une telle base. Cependant, toutes les données ont été reversées sur la plateforme RenablMP 2, utilisée pour l’enregistrement des données de l’Inventaire par le service connaissance du patrimoine de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse. Les champs disponibles dans cette base sont nombreux et permettent de saisir de façon exhaustive l’ensemble des données de terrain. S’il est impossible de l’utiliser comme base de travail pour déterminer les évolutions successives du bâti comme la base créée sous SIG qui répondait à cette problématique, RenablMP 2 permet de croiser un nombre de données importantes dans chacun des trois bourgs. Enfin, le versement de l’intégralité des données sur RenablMP 2 permet de les rendre publiques à terme, pour qu’elles puissent être utilisées pour répondre à d’autres problématiques que celles qui ont motivé leur enregistrement dans le cadre de cette thèse. Les données sont mises en ligne, disponibles sur le portail patrimoine de la Région, et pourront ainsi profiter à de futures recherches ou diverses opérations.