D'après les modénatures et les techniques de construction, la maison peut dater de la 1ère moitié du 13e siècle. Le niveau supérieur en pan-de-bois en encorbellement peut dater, d'après les mêmes critères, de la fin du Moyen Âge, sans doute de la 2e moitié du 15e siècle. En 1946, R. Hyvert faisait état d'une tradition orale, qui n'a plus cours aujourd'hui, selon laquelle cette maison aurait été le « Présidial » d'Alet ou « l'Audience » de l'évêque. Il précisait que le « Présidial » avait toujours été à Limoux, « l'Audience » sur la place centrale jusqu'au milieu du 17e siècle puis dans la rue du Séminaire (ancienne rue Roumanou), et que les premiers propriétaires connus au milieu du 16e siècle étaient des notables du bourg : Pierre de Dieu, qui avait hérité de la maison de son père Jacques en 1553, était consul en 1554.

- dossier ponctuel

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Aude

-

Commune

Alet-les-Bains

-

Adresse

14 rue Calvière

-

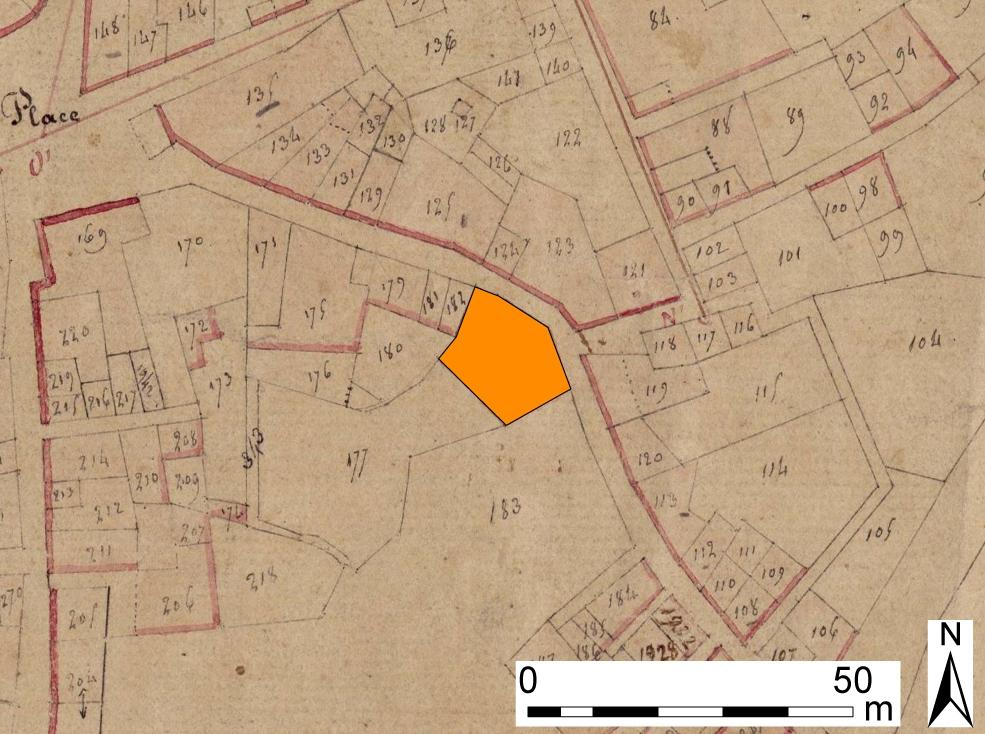

Cadastre

1827

B

0178

;

2016

B

0261

-

Dénominationsmaison

-

Période(s)

- Principale : 1ère moitié 13e siècle

- Secondaire : 14e siècle

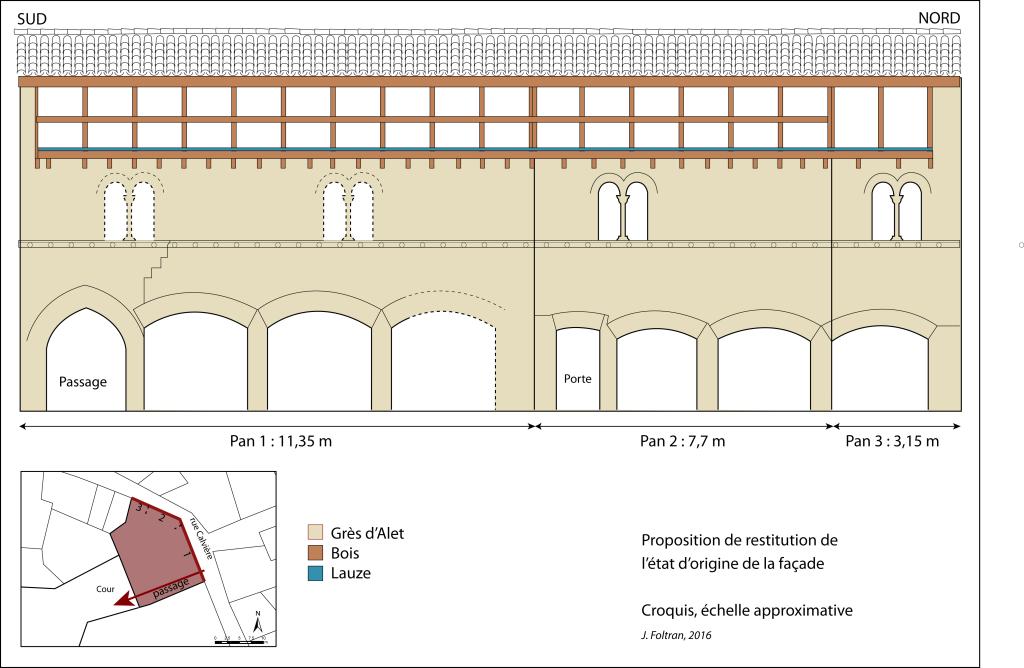

La façade orientale a une largeur de près de 25 m sur la rue Calvière, ancienne rue marchande (qui portait le nom de rue des Bouchers au 17e siècle) entre la porte éponyme et la place centrale, intégrée à l'itinéraire régional entre la plaine de l'Aude et la Cerdagne (jusqu'au percement de l'avenue Pavillon à la fin de l'Époque moderne). La façade se développe en trois pans, suivant la courbe de la rue à ce niveau : à gauche (sud), il a une largeur de 11,35 m ; au centre, 7,70 m ; à droite (nord), pan orienté vers le nord-est, 3,15 m (mesures relevées par R. Hyvert).

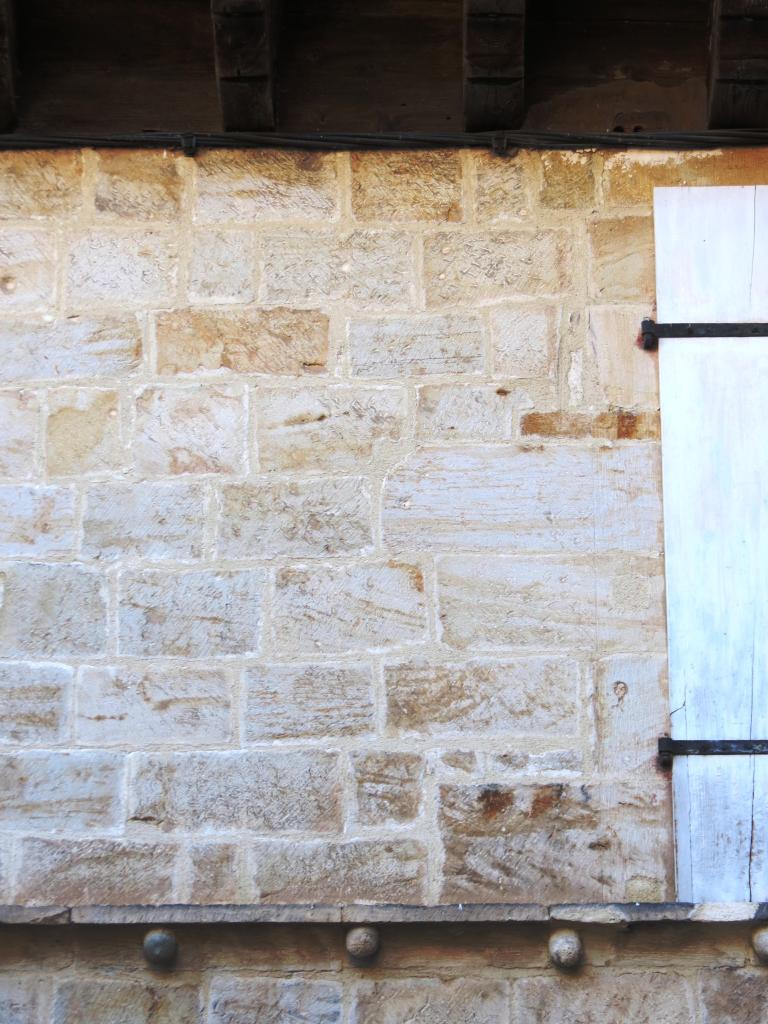

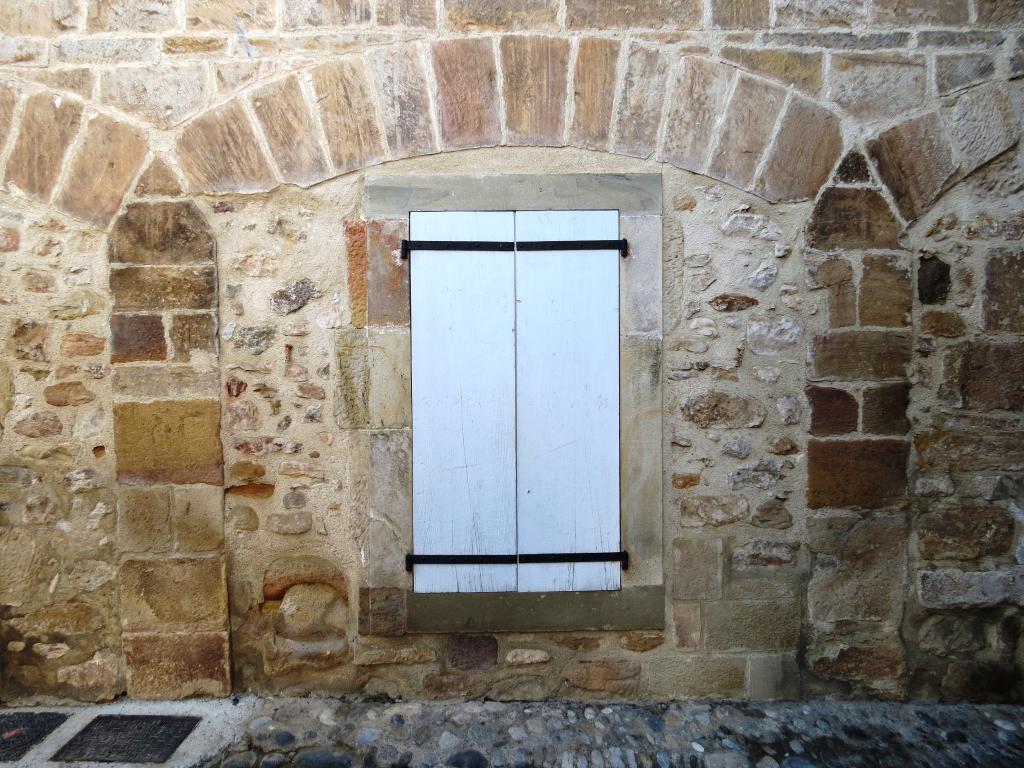

Le rez-de-chaussée et le premier étage sont en grès dAlet. Le parement a une apparence générale assez soignée, d'un petit appareil réglé en moellons équarris, avec quelques décrochements. Le joint est fin ou gras selon les assises, avec quelques cales en cailloux. La face des pierres est dressée à la laye ; la taille est généralement oblique, parfois plus originale au-dessus de la clé du deuxième arc en partant de la droite (nord), où elle forme deux chevrons convergents au centre. Sur de nombreuses pierres, des traces de tailles plus profondes sont probablement liées à une phase d'ébauchage au pic avant dressage de la face à la laye. Entre chaque pan, les pierres sont taillées en angle obtus.£Le rez-de-chaussée est entièrement ajouré par une série de huit baies à arêtes vives. Celle de gauche (sud) est couverte d'un arc brisé et s'ouvrait sur un passage conduisant directement à l'arrière-cour. Vers la droite (nord), les sept baies sont couvertes d'un arc segmentaire qui repose sur des piliers communs à chaque baie. Les retombées sont mal maîtrisées : il n'y a jamais de sommier et elles se font sur les pierres supérieures des piédroits, plus ou moins bien taillées en forme de triangle pour recevoir les premiers claveaux (l'arc le plus à droite (nord) s'est d'ailleurs affaissé). Par ailleurs, le deuxième arc en partant de la gauche (sud) retombe sur l'extrados de l'arc brisé, lequel est lié à un parement visiblement postérieur au reste de la façade. Les baies sont généralement larges (près de 2,50 m), sauf la cinquième baie en partant de la gauche (sud), qui est plus étroite et correspondait à une porte.

Vers la gauche (sud), une ligne est visible dans le parement du rez-de-chaussée, au-dessus du piédroit commun entre l'arcade brisée (passage) et la première arcade segmentaire en partant de la gauche (sud). Il est difficile de savoir si la ligne est liée à l'insertion postérieure de l'arc brisé (et donc à une reprise) ou à l'affaissement de l'arc brisé (et donc à une déformation qu'on aurait comblé avec des cales). Cependant, au premier étage, un cordon d'appui règne sur toute la façade, mouluré en cavet décoré de demi boules disposées à des intervalles à peu près réguliers, mais présentant un congé au-dessus de la ligne. Vers la gauche (sud) de ce congé, c'est-à-dire au-dessus de l'arc brisé, le cordon est agrémenté d'une moulure supplémentaire en partie inférieure : une baguette.

Le premier étage est ajouré de quatre fenêtres. Les deux fenêtres de gauche (sud), dissimulées derrière des volets fermés n'ont pas pu être observées de l'extérieur, ni de l'intérieur. Cependant, leurs dimensions sont apparemment identiques aux deux fenêtres géminées de droite (nord) et des reprises dans les angles supérieurs pourraient correspondre à l'arrachement d'un sommier et de claveaux. Les arcs des deux fenêtres de droite (nord) sont clavés et les chapiteaux décorés de feuilles grasses.

Le deuxième étage est en pan-de-bois, en encorbellement. La structure est orientée selon le pan de façade de gauche (sud) : les solives formant l'encorbellement sont parallèles sur toute la façade (à l'exception des deux solives de droite (nord) qui sont perpendiculaires au troisième pan de la façade). Elles reposent sur des corbeaux en bois. Abouts de solives et corbeaux sont moulurés selon des profils à chaque fois légèrement différents, mais qui comportent généralement tores et gorges. Des couvre-joints sont disposés sous le plancher en encorbellement. La sablière de chambrée est fine, simplement chanfreinée entre chaque solive et protégée du ruissellement des eaux par une assise de lauses en saillie. Un cordon d'appui mouluré règne sur la galerie en encorbellement, sauf sur le pan de droite (nord). Certains poteaux de la galerie sont chanfreinés.

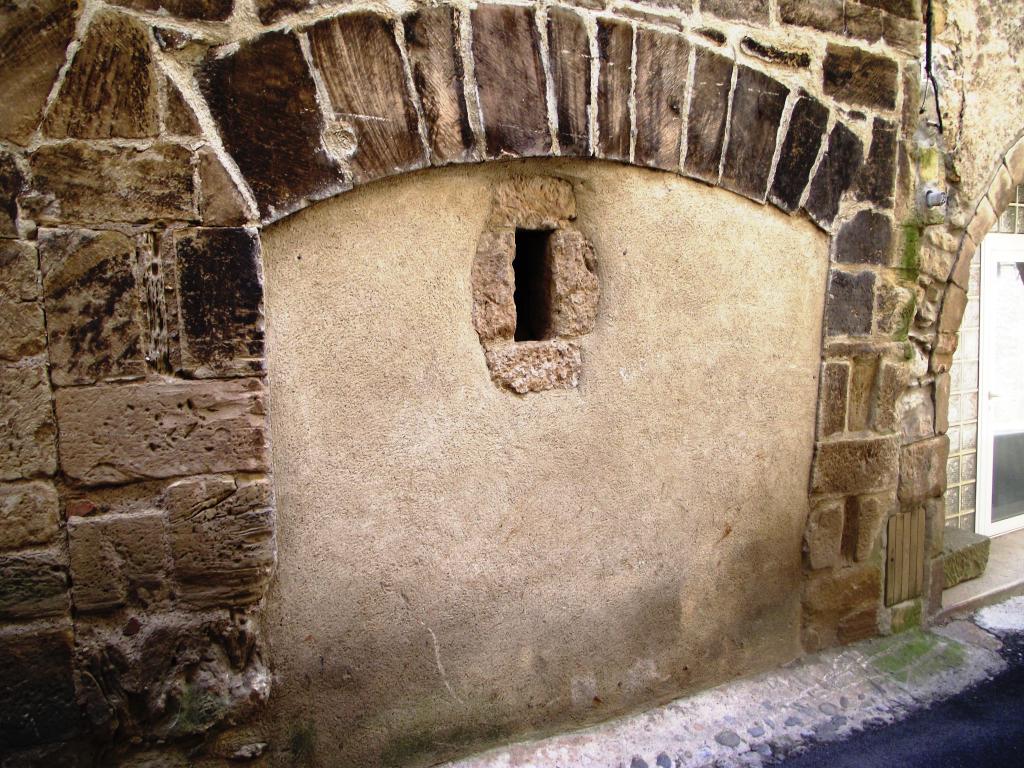

L'élévation postérieure est en pierre sur les trois niveaux et composée d'un seul pan, contrairement à la façade. Le parement est moins soigné qu'en façade, d'un petit appareil réglé (avec quelques décrochements) en moellons équarris à joint gras. Au rez-de-chaussée, une croisée chanfreinée a été insérée au 14e ou 15e siècle à peu près au centre de la façade. Près de l'angle de droite (sud), une grande baie couverte d'un arc brisé à ressaut se trouve dans l'alignement de l'arc brisé de la façade : il s'agissait d'un passage. Les baies du premier étage n'ont pas pu être observées (les volets sont clos). Le deuxième étage est marqué par un alignement de corbeaux dont la fonction n'a pas pu être déterminée, mais qui semblent avoir été insérés à posteriori dans le parement. Au-dessus de cet alignement, quatre jours barlongs chanfreinés ajouraient ce niveau.

À l'intérieur, tous les murs sont recouverts d'enduit et tapissés. Au deuxième étage, subsistent les poutres et muraillères de l'ancien plafond (solives et planches ont été retirées). Les poutres reposent sur des corbeaux moulurés de tores dégagés par une gorge. Au nu de la façade, une cloison sépare la pièce de la galerie en encorbellement. Cette cloison en pan-de-bois est ajourée par une porte couverte d'un arc en accolade et par une croisée chanfreinée, qui pourraient dater du 14e ou du 15e siècle. Si la cloison était contemporaine du pan de bois du deuxième étage, elle indiquerait une construction postérieure au reste de la façade. Cependant, le deuxième étage était sans doute prévu en pan de bois sur la rue dès l'origine : les têtes de mur aux angles semblent contemporaines des niveaux inférieurs, mais un about de solive scié au nu du mur à la base de la tête de mur de droite (nord) indiquerait des remaniements.

Dans le jardin, une portion de colonnette octogonale erratique appartenait peut-être au cloître de l'abbaye.

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Bibliographie

-

HYVERT Roger, Dossier d'inventaire, casier archéologique, Paris, centre de documentation, DRAC de la Région Languedoc-Roussillon, Montpellier, 1946-1948, maison Fradin.