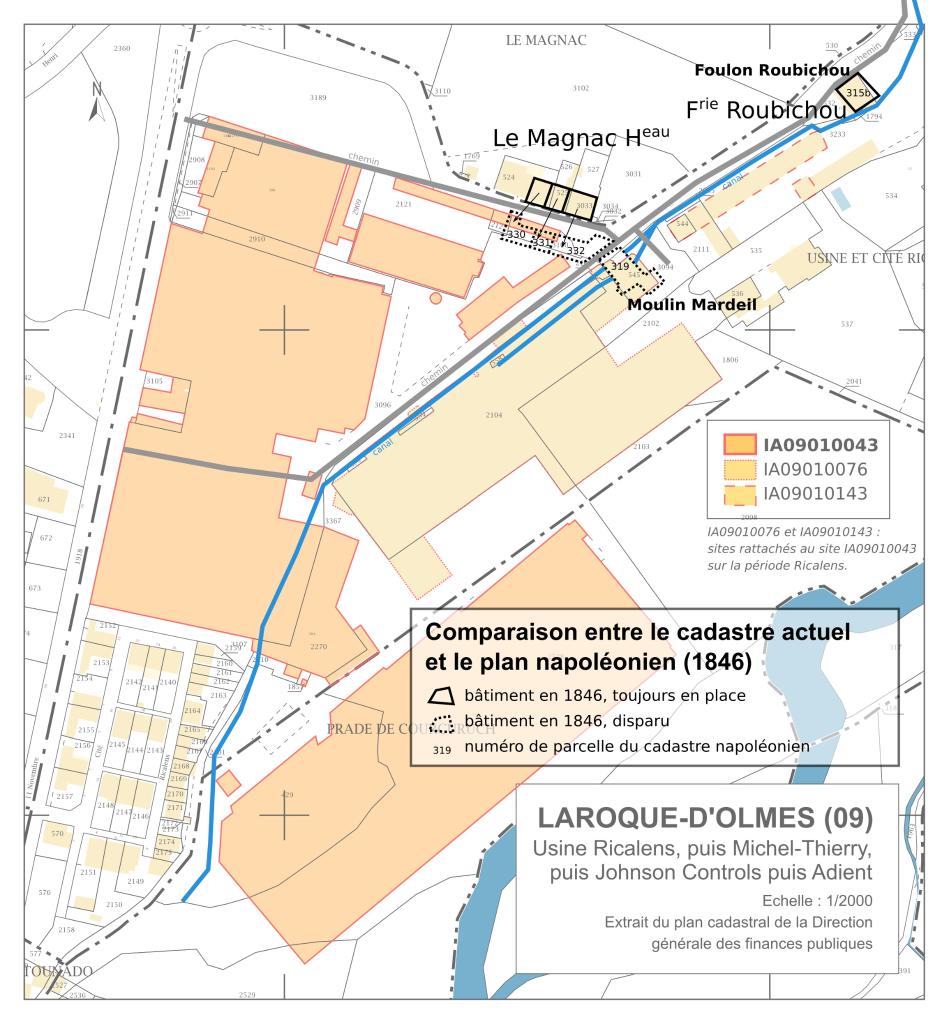

Le site du Magnac est le lieu d'implantation historique dun moulin à farine et à huile, propriété de la famille Mardel dès la fin du 18e siècle. D'après le cadastre napoléonien, le moulin se situait à l'emplacement approximatif de la parcelle B545. Boulbès et Aussaguès (p. 305) le présentent comme un « moulin à farine, 3 meules plus une meule à huile, appartenant à Paul Mardel ; situé à une distance de 684 m des deux vannes de prise d'eau du canal de dérivation du Touyre » placées en amont. S'y succèdent notamment Pierre Mardeil (attesté en 1796) et Jérôme Mardeil (1844) (données orales M. Meurisse). Le plan de 1847 (7s464) présente une « usine du sieur Mardeil ». En 1851, le moulin est racheté par Jean-Paul Bez, maire de Léran et beau-frère du tanneur Casimir Bez ; il devient moulin à sumac (délainage et teinture). Il passe ensuite aux mains des Sage. Au moment où les Sage entament leur retrait à la fin du 19e siècle, le bâtiment est loué par Baudru et Esquive, comme le montre le plan du Touyre de 1895 (7s435), qui y développent la fabrication de poudre de corne et un effilochage. A cette dernière activité est plus tard sans doute ajoutée une teinturerie, gérée par Bertrand et Ricalens (données M. Meurisse ; Minovez, p. 108). Le site est donc occupé à partir de la fin du 19e siècle par un effilochage et une teinturerie exploités par Bertrand et Ricalens, se localisant en amont du canal de dérivation du Touyre mis en place pour dynamiser les activités industrielles de Laroque-d'Olmes. Ces bâtiments initiaux, probablement situé au niveau de lactuelle B3100, en face dune rangée de bâti ancien comprenant une ancienne maison Roubichou/Bez (IA09010161) ont disparu, remaniés à deux reprises dans le premier quart du 20e siècle, puis dans les années 1980.

En 1901, l'usine est reprise par Antoine Ricalens et Auguste Maurel, lié à la famille Maurel, l'une des deux grandes familles textiles de Laroque au 19e siècle avec les Sage. Bertrand choisit alors de s'associer avec un autre industriel de la commune, Cabrol. A. Maurel se retire en 1904, laissant A. Ricalens seul propriétaire, marquant l'affaiblissement durable des Maurel et Sage, propriétaires jusqu'alors de la majorité des usines du canal, au profit des Ricalens. En 1906, Ricalens apparaît déjà comme le plus gros fabricant textile du territoire avec 281 ouvriers, devant Escolier-Diant et Dumons à Lavelanet, et Fonquernie à Laroque (Minovez, p. 104). L'emprise de lusine se développe à partir du site historique du Magnac, et plusieurs bâtiments sont édifiés vers l'ouest et le sud entre 1901 et 1919. Le 24 octobre 1907 est signé un contrat de société liant Antoine et Etienne Ricalens pour 21 ans. La même année, la société rapporte une médaille d'argent de l'exposition internationale de Roubaix. En 1909, Ricalens ajoute un calorifère pour l'effilochage et une fabrique de draps et de métiers (Boulbès et Aussaguès, p. 356). En 1914, les établissements Ricalens obtiennent une médaille d'or à l'exposition internationale de Lyon. A. Ricalens poursuit et développe l'activité accompagné de son fils Etienne, qui s'impliquait déjà dans le textile depuis plus longtemps que son père (fondation de la première société Ricalens en 1889). Antoine Ricalens est à la tête de la partie négoce, matières et teinturerie, tandis que son fils s'occupe du tissage. Le 15 janvier 1924, les deux entités composant la société en nom collectif sont réunies (« Etablissements A. et E. Ricalens fils »). Au début de la Première guerre mondiale, Etienne Ricalens sassocie à Gabriel Calvet, propriétaire-exploitant de bois d'Aulus, pour créer une société en nom collectif qui entend tourner des obus et fabriquer « tout matériel intéressant la défense nationale ». Créée pour le temps de la guerre, active au 20 septembre 1915. Le siège de la société est établi au Magnac, dans un immeuble loué à Antonin Ricalens. Cest une société au capital social de 100 000 F de capital social. On comprend que Gabriel Calvet a épousé une fille Ricalens, ce qui explique le départ des Ricalens pour le grand hôtel dAulus lors des grèves de 1926. Dissolution de cette société est faite le 24 décembre 1916.

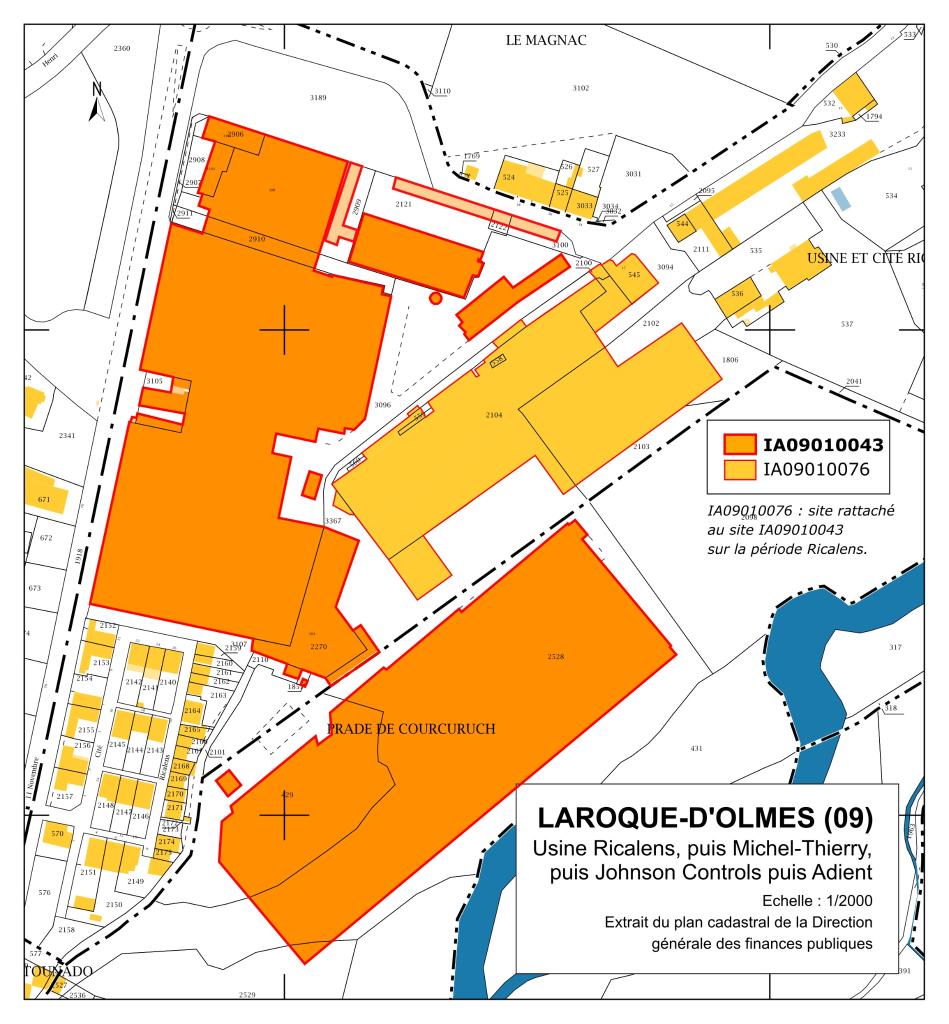

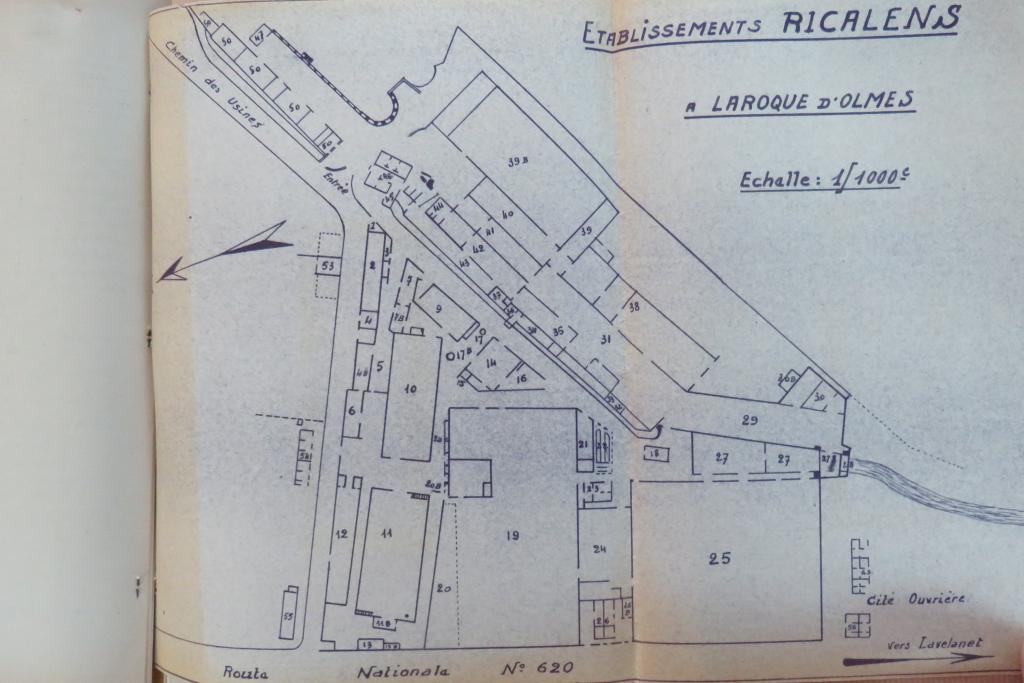

Au cours des années 1920 et 1930, le développement de lusine, dite « du Magnac », se traduit par de nouveaux ateliers de grande ampleur, comprenant notamment la création des grands ateliers des sous-ensembles E (actuellement IA09010076 : apprêts en 1924), D (foulons en 1920, filature et tissage en 1930, voir schéma des entités constitutives) et B (lavage des laines en 1940, id.). L'agrandissement de l'usine se traduit aussi pour l'édification d'une cheminée en béton armé, brevet Hennebique, inaugurée en 1926, qui supplée une première cheminée en briques. L'entreprise occupe également des locaux situés le long du canal de dérivation, plus en aval, à partir du milieu des années 1920 (IA09010143 et IA09010144), et deux bâtisses dont l'une sert dentrepôt (IA09010194) et l'autre de maison patronale (IA09010074).

Dès l'Entre-deux-guerres, les établissements Ricalens se démarquent par la mise en place d'un service de transports allant récupérer les ouvriers jusquà Mirepoix (Minovez, p. 27). Dans la même période, le retour de la mode des tissus unis favorise Ricalens qui dope sa production de cuir-laine en déposant les marques Le Mouton (1913, renouvelée en 1928) et Cuirolaine (1927), comme le fabricant intégré de Lavelanet Dumons le fait en même temps avec Whipcord ou Bedford (id., p. 56). La recherche de capital par Ricalens implique des relations suivies avec le milieu bancaire local (Bastide, Société générale de Lavelanet, Banque nationale de crédit de Lavelanet) et extérieur (Chaix à Avignon) (id., p. 120). La Première guerre mondiale puis la Grande Dépression favorisent l'arrivée de travailleurs étrangers, notamment des Espagnols.

Le 11 octobre 1928, la société en nom collectif Antoine et Etienne Ricalens est dissoute pour devenir une SARL. Le passage en société anonyme permet de rassembler un capital encore jamais atteint par aucune des sociétés textiles ariégeoises ; en parallèle, cette nouvelle organisation (le nombre et la répartition des actions) permet aux Ricalens de contrôler étroitement l'administration de leur société. Le capital de la nouvelle société atteint désormais 22 millions de francs, répartis en 44 000 action de 500 francs, souscrites par 227 personnes différentes. La nouvelle forme juridique permet dès lors aux Ricalens de souscrire à des participations et dinvestir sur le champ mobilier et immobilier. Parmi les premiers administrateurs de la société figurent, outre les Ricalens, des personnalités influentes, comme Louis Delourrou, ancien premier président de la cour d'appel de Bordeaux, Henri Nodet, architecte en chef des monuments historiques, responsable de l'Ariège jusquen 1947, ou encore Joseph Chaix, banquier et fondateur de la banque Chaix d'Avignon.

En 1929, Ricalens qui concentre toutes les étapes de la fabrication textile, est toujours le plus gros employeur du pays dOlmes, avec 550 employés (id., p. 104).

L'extension du bâti reprend après la Seconde guerre mondiale, principalement autour du sous-ensemble E, avec des nouveaux ateliers pour les apprêts et la teinture et des bureaux, édifiés entre 1945 et 1950, mais aussi avec un nouveau magasin de matières qui prend place en 1949 entre latelier de filature et le tissage (sous-ensemble D).

A partir de 1950, Ricalens recourt à des tisserands à façon, artisans à domicile, pour compléter la main d'oeuvre nécessaire au tissage. Ce choix stratégique est en partie une réaction à des tensions syndicales et politiques au sein de l'effectif ouvrier de lusine. Dès lors, 180 ouvriers se voient gratifiés dun nouveau statut, une partie partant à domicile tandis quune autre est maintenue dans lusine en tant que main duvre artisanale. Sensuit un conflit entre la Sécurité sociale et la Chambre patronale, la première entendant considérer les artisans dans l'usine comme salariés. Après litige, l'Etat demande à la Sécu d'exiger le recouvrement des cotisations à verser depuis 1950 ce qui rajoute aux difficultés de l'entreprise, et laisse présager des chômeurs supplémentaires.

A la même époque, on envisage de créer un raccordement ferroviaire entre l'usine et la voie Bram-Lavelanet, moyennant un franchissement du Touyre, pour une voie d'un kilomètre au total, mais ce projet est abandonné du fait d'une situation financière préoccupante.

Le 21 août 1953, une grève est lancée à l'initiative de la CGT. Réunissant 700 des 750 ouvriers, mais pas les tisserands à domicile, elle a pour motif le non-paiement des congés payés, justifié par la direction par les mouvements sociaux des PTT et de la SNCF qui n'ont pas permis le paiement correct des dernières productions.

Déjà en difficulté, l'entreprise est en cessation de paiements dès septembre. Les causes de cette faillite sont multiples : outre la grève de l'été, des erreurs de gestion sont évoquées. La crise majeure du secteur joue un rôle important : concurrence du textile synthétique, de la laine peignée et du cardé italien dopé par la perspective d'institution du Marché commun européen. Un rapport des Renseignements généraux avance des arguments plus précis : croissance trop rapide de l'entreprise après la guerre avec mobilisation trop importante de capitaux non réinvestis, charges de personnel importantes du fait de cadres techniques en trop grand nombre, erreurs dans la gestion des stocks matière, recours massif au crédit et à la marge, incompétence de certains cadres et enrichissement abusif de certains d'entre eux.

Le directeur général adjoint, Jean Voinot, gendre Ricalens, met en place le règlement des créances, qui s'avère difficile du fait de certains créanciers peu conciliants. L'entreprise est contrainte de dégager des liquidités, mais la Société générale refuse le prêt espéré. Le 26 novembre, une réunion à Laroque laisse entrevoir une surévaluation des capacités financières de la société par le commissaire aux comptes de cette dernière, et des projections trop optimistes. Une solution est avancée par une banque : réduction de 50% du capital de la société et remplacement de la direction par des industriels locaux, mais cette offre est repoussée. On étudie ensuite un plan social (sachant que l'entreprise compte alors 664 employés contre 800 habituellement, et 1000 à son maximum du fait de nombreux licenciements depuis 1952). On prévoit de descendre l'effectif à 450 fin décembre 1953, en ciblant surtout les exploitants agricoles qui de fait garderont un substitut de revenu par ce biais. Seule une centaine de personnes paraît réemployable sur la place textile. Cependant, la faillite est effective le 8 décembre 1953. Des manifestations début 1964 se tiennent à Laroque et à la préfecture à Foix pour exiger les paiements en attente.

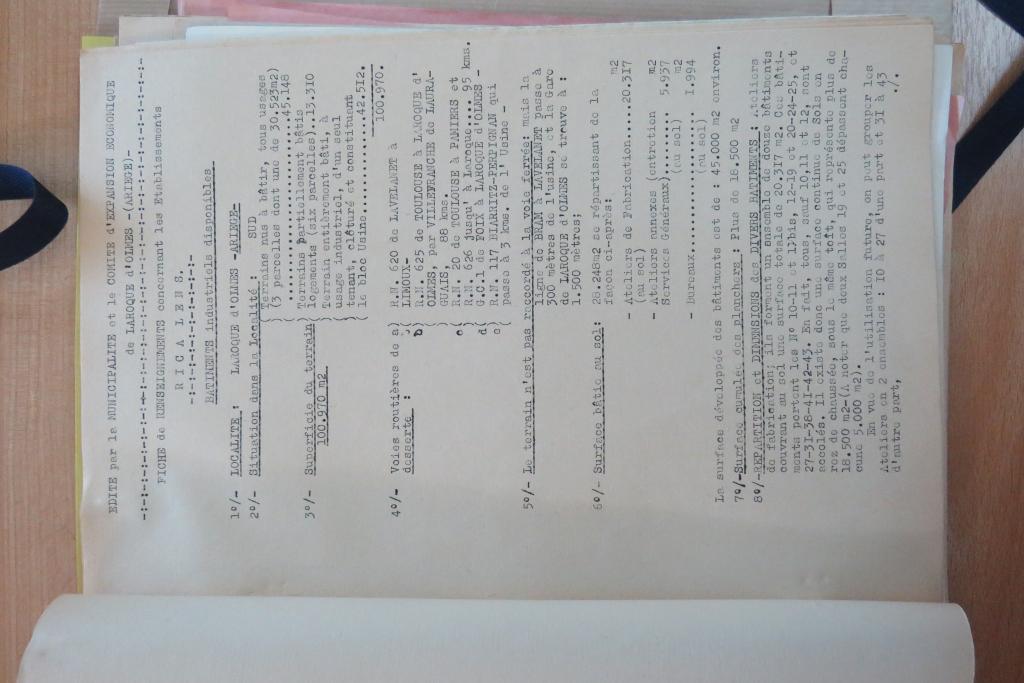

La réouverture de l'usine suscite d'importants débats dans les années qui suivent, jusquau Sénat : en 1954, une sénatrice des Bouches-du-Rhône propose une résolution invitant le gouvernement à consentir à une avance de 150 millions de francs pour relancer l'entreprise ; en 1959 un sénateur de Paris attire l'attention du gouvernement sur le très bon état des locaux et l'importance de la main d'oeuvre disponible, en vain.

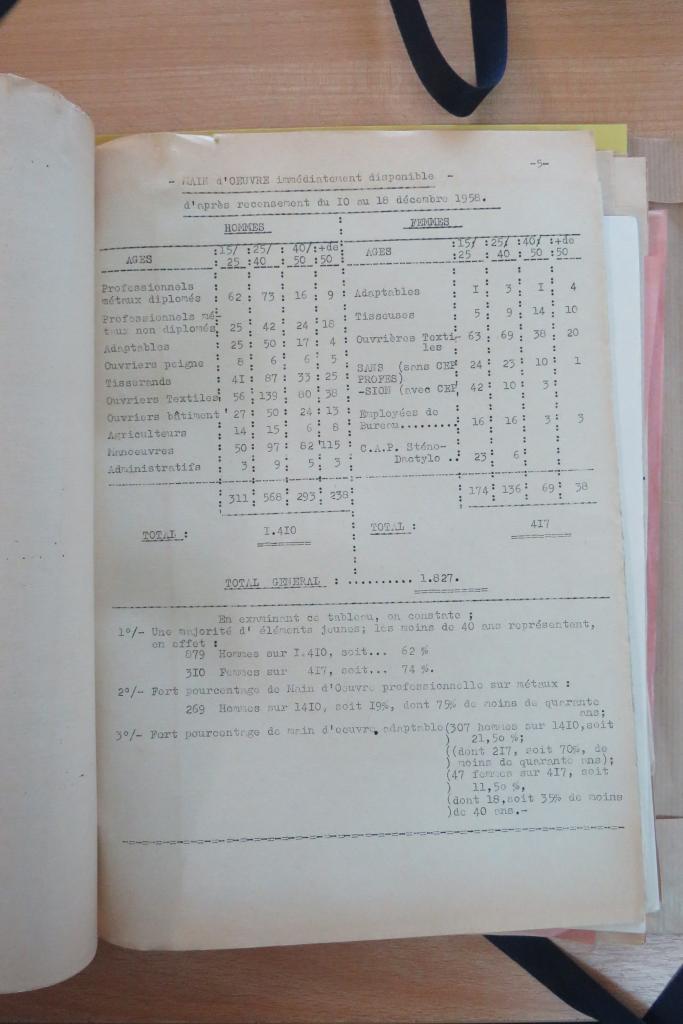

La crise sociale est importante, car les opportunités de réemploi dans les autres entreprises industrielles locales sont très faibles, que ce soit dans le peigne en corne ou dans le textile, alors en crise majeure. En décembre 1958, on procède à un « recensement en vue d'offres d'emplois » (705w111) dans 20 communes autour de Laroque-dOlmes, qui permet d'identifier une main d'oeuvre disponible relativement importante (plus de 1 800 personnes, dont de nombreux jeunes et non-qualifiés).

Plusieurs projets de reconversion sont esquissés. L'opportunité de l'installation d'une unité de la société Turbomeca, fabricant de turbines à gaz, est repoussée par les industriels du textile et les métallurgistes de Pamiers, visiblement inquiets des potentiels bouleversements en termes de salaires, et ce même si le bureau des tisserands façonniers du territoire exprime en novembre 1960 sont voeu d'accueillir à Laroque une industrie complémentaire du textile visant à sauver celui-ci. D'autres échecs sont relevés : celui de la société de bureautique Burroughs, celui de la société métallurgique dImphy pour le développement d'un procédé de réduction du minerai de fer par le gaz naturel moyennant l'extension d'un gazoduc de Lacq depuis la vallée de l'Ariège, celui du fabricant d'accessoires automobiles Pecazaux et Kreutler, ou encore celui d'un fabricant d'agglomérés en bois sur une partie du site.

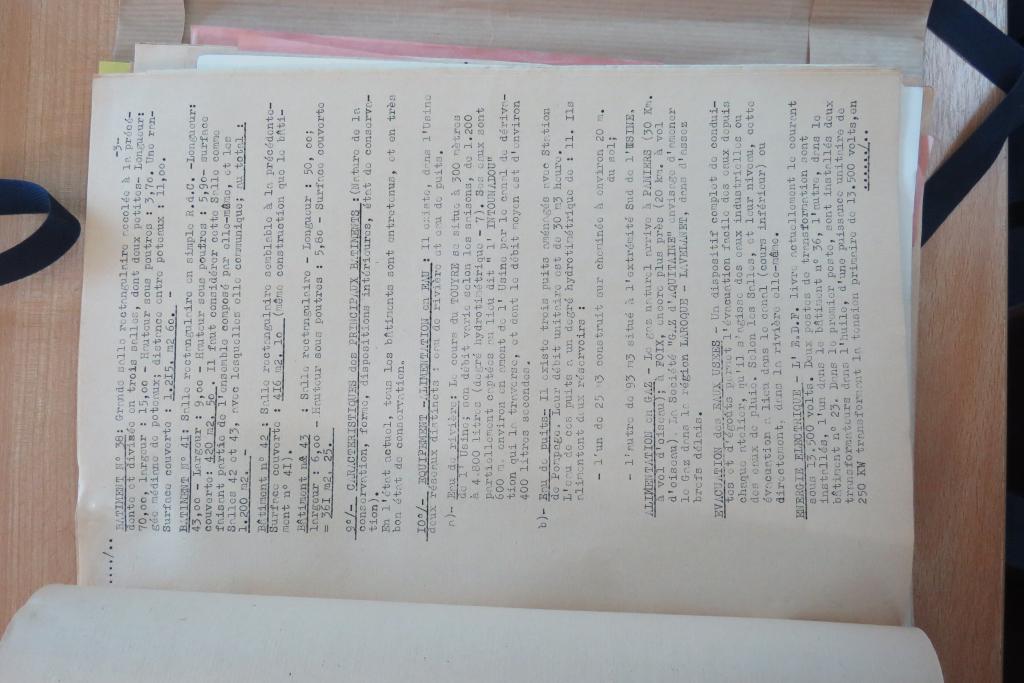

Le 18 janvier 1960, le Conseil général demande un classement du département en « zone sous-développée », donnant des avantages fiscaux pour l'installation dentreprises. Le 1er février, le conseil municipal décide l'octroi d'une réduction de patente à tout industriel souhaitant sinstaller dans les locaux vacants de l'usine Ricalens (exonération totale la 1e année, puis dégressive jusquà la 4e année incluse). Le sous-préfet fait observer que cet avantage ne peut être attribué à une seule entreprise, mais à toutes celles qui souhaiteraient s'installer à Laroque. La délibération du 5 avril 1960 corrige la décision initiale. Le 24 novembre, François Peugeot (président de la Fédération des industries mécaniques de la région parisienne) et Henri Davezac (président du Syndicat de la construction électrique et co-fondateur du CNPF) visitent le site de Laroque. En 1961, à l'initiative du Comité industriel d'action économique de la région de Toulouse, et moyennant un apport financier des communes et chambres consulaires, une campagne promotionnelle sur le potentiel industriel de la région Midi-Pyrénées publiée dans le magazine Réalités permet d'attirer l'attention d'investisseurs français et étrangers sur le cas de l'usine Ricalens. La mairie sengage aussi à créer des logements pour les cadres et les ouvriers. A partir de 1961, la société anonyme des Ets Ricalens, toujours propriétaire des murs et rétablie dans ses droits, conformément à un jugement du tribunal de Foix, suscite l'inquiétude du maire de la commune face à la possible vente en lots réduits des bâtiments. Celui-ci promet de sopposer frontalement à cette pratique, quil juge contraire à l'idéal d'une reconversion globale du site. En 1962, cependant, le morcellement du site industriel en 6 lots indépendants est officialisé.

Finalement, en deux temps, en 1962 puis 1969, le site est repris par Michel Thierry, ancien directeur chez Escolier-Diant (IA09010106), qui avait créé sa propre entreprise en 1955 à Lavelanet (IA09010145 et IA09010146) et qui outre ses deux locaux lavelanétiens, utilise déjà l'un des lots Ricalens, sur 500 mètres carrés, comme dépôt de matières premières. La matrice cadastrale présente sur le site, outre des habitations, un atelier de passementerie hérité de Ricalens. Thierry prend le contrôle majoritaire de la société Ricalens en 1962-1963, et en fait son unité productive.

A la même époque, au début des années 1960, deux entreprises textiles investissent certaines parties de l'ancienne usine Ricalens, situées à l'est du site industriel (IA09010076) : la SOTAP-Carol et la Société ariégeoise de bonneterie (juillet 1962).

Dès l'été 1962, Michel Thierry est le premier fabricant de draperies du pays dOlmes à obtenir une carte dexportateur, qui donne des avantages en matière fiscale et sur la priorité d'accès aux produits importés, moyennant 20% de chiffre d'affaires à l'exportation minimum (dans les faits, le chiffre est de 22% pour Thierry). En France, ses clients sont à 60% les confectionneurs (Bayard, Thiery Aîné, Weil Kinsbourg & Bernheim, Selliez, Weill, Joseph Weil Besançon, G. Couturier à Fécamp), à 20% les grands magasins (Galeries Lafayette principalement) et à 20% les grossistes et drapiers. Les confectionneurs parisiens du Sentier, dans un premier temps ciblés, voient leur importance diminuer à mesure que l'entreprise privilégie les gros volumes.

Dans les années 1960 et 1970, les travaux sur le bâti se limitent à la rénovation du « vaisseau amiral » (sous-ensemble A), remanié pour accueillir un magasin d'usine entre autres, ouvert en 1968, et à quelques destructions emblématiques, comme les locaux les plus anciens au bord de la rue Denis Papin, démontés entre 1965 et 1983, ou l'ancienne chaufferie et le premier local à charbon qui dataient de 1926. A la marge, quelques extensions sont livrées entre 1972 et 1985.

En 1972, Thierry commence à fabriquer du tissu pour l'ameublement (tissus anti-feu, tissus pour sandales), et fournit notamment But et Conforama, et démarre en 1974 un partenariat avec Peugeot, qui aboutit en 1978 avec une première commande ferme pour la 505. En 1975, on procède à une extension des bâtiments industriels réalisée par René Vigo : 1354 m² de tissage, 541 d'ourdissage et 218 de stockage, devant accueillir 30 employés. Les travaux doivent s'achever en juin 1976. Le projet prévoit notamment la démolition de la cheminée en béton. Les nouveaux bâtiments doivent être en béton et charpente métallique. Le projet est cependant considérablement amoindri après avis des autorités, et ne sera réalisé quau milieu des années 1980, réduit à une rangée de garages (la cheminée de béton ne sera supprimée que deux décennies plus tard).

A compter de 1977, le groupe Michel Thierry adopte une politique de filialisation pour contrôler au mieux toutes les étapes de fabrication et ne plus subir les désavantages du statut de « chargeur », qui donnait en sous-traitance un grand nombre détapes. Le groupe comprend dès lors quatre entités (Ets Michel Thierry, tête de pont formant la holding ; SA Textiles dOlmes, chargée du commerce, dont l'achat des fils à la holding et aux fournisseurs extérieurs, et de la création ; SA Ets Ricalens, filiale chargée du tissage et du tricotage pour le compte de Textile d'Olmes ; SARL Toison dOlmes, magasin dusine).

A cette époque, lentreprise produit essentiellement du tissu cardé pour habillement masculin et féminin, ameublement et revêtement (sièges de bureaux et panneaux amovibles), mais développe aussi de nouveaux produits sur des créneaux moins concurrentiels : fibres naturelles coton, lin et soie, tissu pour la carrosserie automobile, lainages haut-de-gamme et tricot. Thierry assure alors près de 20% de la production de laine cardée française, et réalise 55% de son marché à lexportation.

En 1978, l'activité de Michel Thierry se diversifie en intégrant la fabrication des tissus pour l'automobile (Peugeot, dont la nouvelle 505, puis Citroën et Volkswagen), choix s'avérant porteur alors que la conjoncture est plus difficile. La même année, lentreprise absorbe la société Cazaméa et Fils, basée à Bélesta (IA09010103), et en fait sa première filiale. En 1979, l'entreprise devient « Tissus Michel Thierry SA », avec la fusion intégrant Cazaméa, et le lancement dune stratégie de filialisation des façonniers locaux qui permet au groupe de disposer dès lors dunités de filature et de finitions, en sus du tissage et du tricotage. Ainsi, entre 1980 et 1985, sont filialisés et rachetés la filature Michau à Bélesta, la société de teinture et filature Cazals-TEFIDO (IA09010081 et IA09010105), l'usine de finitions Solapret à Lavelanet (IA09010087), une partie de l'ancienne usine Fonquernie de Laroque (IA09005112) ou encore la filature St-Nestor de Villeneuve, pour un total de 11 établissements et 120 000 mètres carrés, soit 150 métiers à tisser supplémentaires.

Dans les années 1980, comme le fait l'entreprise lavelanétienne Roudière, Michel Thierry continue sa montée en puissance, au gré des augmentations de capital, en s'appuyant sur le filon des tissus techniques (Minovez, p. 164) et en s'impliquant plus fortement encore dans le créneau des tissus automobiles. En 1985, la production se répartit à 49,5 % pour l'automobile, 43 % pour l'habillement et 7,5 % pour les revêtements (tissus non-feu). En 1986, le groupe Michel Thierry emploie plus de 700 personnes, et réalise 39 % dexportation ; il habille 10 % des voitures européennes et constitue le 2e producteur lainier français. C'est cette même année que le groupe entre au second marché de la Bourse de Lyon.

Soutenu par l'Institut régional du développement industriel, fonds d'investissement régional créé dans les années 1970, le groupe fait des Ets Michel Thierry la simple holding d'un groupe élargi à la société Michau de Bélesta (filature-retordage) et la société La Ruche de Villeneuve-d'Olmes (apprêts), et comprenant deux filiales industrielles, en plus de l'unité tissage-tricotage de Laroque : Filature Michel Thierry SA (filatures de Mirepoix, Bélesta, Laroque et Lavelanet) et Teinture et finition Michel Thierry (teintureries-apprêts de Laroque, Villeneuve et Lavelanet). La commercialisation est désormais la mission dune entité propre. Seuls 5% du volume tissé sont produits en sous-traitance (25 % en filature).

En 1989, Michel Thierry constitue l'un des trois grands groupes locaux, avec Roudière et SOTAP-Carol, qui ensemble contrôlent 83 % des emplois textiles en pays dOlmes (id., p. 165), et c'est le fournisseur principal des marques Audi et Volkswagen. Devenue MT Group, la société entame une stratégie d'internationalisation, avec une association avec l'italien Rossini (SARL Thierrossi) en 1989, des ambitions sur les marchés canadien, japonais (acquisition du marché Mazda en 1991) et britannique (marché Honda en 1991, via la société Bertrand Faure, ancien concurrent filialisé) et l'ouverture d'un premier site à l'étranger en 1994, en Espagne. A cette date et depuis le milieu des années 1980, le groupe possède onze unités de production en Ariège : outre Laroque (filature, teinture, tissage), Mirepoix (filature), Lavelanet (filature, teinture-apprêts, tissage), Villeneuve-d'Olmes (teinture-apprêts), Bélesta (filature et retors), sans compter une filature dans le Tarn (Dardorel), et le tissage Lévêque dans les Vosges, racheté en 1987. L'habillement n'est pas délaissé, par le biais de la filiale Lévêque et l'entité Forestyle, près de Lyon. La diversification est relancée en 1991 avec la création d'une unité de fabrication de feuilles de PVC floquées à Chalabre, dans l'Aude.£A partir de 1992, l'entreprise choisit de se détourner des derniers tissages à façon sous-traitants du territoire, ce qui catalyse la chute de ces derniers, déjà fragilisés par une adaptation difficile aux nouvelles stratégies de commercialisation et aux marchés nouveaux. La restructuration passe aussi par la fermeture de 2 filatures sur 5, dans un contexte de concurrence américaine et de hausse des coûts de la matière première. En 1993, Michel Thierry noue une alliance avec Carreman, fabricant textile du Tarn.

Au milieu des années 1990, on supprime encore quelques bâtiments anciens, comme la cheminée en béton armé, l'ancienne maison à l'angle de la route nationale et de la rue Denis Papin ou encore l'ancien effilochage, devenu filature Chaussonnet (IA09010144).

En 1996, Michel Thierry confie à Paribas un « mandat de réflexion » sur son groupe, dans l'idée de se recentrer sur des activités mieux identifiées. Au même moment, les parts majoritaires chez Bertrand Faure sont revendues à PSA.

En 1997, dans un contexte de nouveau plus favorable, Michel Thierry renonce à concrétiser la reprise de son groupe par un porteur étranger : le géant américain Miliken, qui prévoyait d'abandonner l'habillement, est écarté. En septembre, la société devient société anonyme à directoire et conseil de surveillance, M. Thierry étant président de ce dernier. La prise de contrôle total de la filiale habillement Carreman-Michel Thierry est également validée (Carreman devient filiale à 100 %). Ce secteur, qui continue parallèlement de fonctionner avec l'usine Lévêque, n'est donc pas abandonné (44 % des ventes en 1998), même si l'entreprise renforce encore ses équipes de manière à conforter son statut de leader sur le secteur automobile (PSA, Renault et Volskwagen, pour un tiers chacune), avec 1 voiture sur 5 équipée en Europe, 60 % des ventes sur ce segment et une place de n°1 français.

En 1999, Thierry vent finalement Carreman et dès lors abandonne définitivement l'habillement, se donnant comme objectif de devenir numéro un mondial du textile automobile en cinq ans, en intégrant notamment le marché nord-américain. La vente de Carreman doit permettre de dégager des liquidités pour acquérir un concurrent sur le secteur automobile.

C'est pour suivre cette logique qu'autour de lan 2000, un grand chantier permet la construction d'un nouvel atelier moderne (unité dite « MT 2000 », environ 1,5 hectare, programmée en 1997), au sud du site industriel, lequel est relié à l'usine historique par un passage spécifique depuis le sous-ensemble B. A la même époque, le sous-ensemble A est remanié de façon importante, en même temps quest déviée la rue Denis Papin pour accueillir un parc de stationnement.

C'est également en 2000 que BNP Paribas lance une OPA sur Michel Thierry ; les actionnaires choisissent de céder tout le groupe à PAI LBO Fund (fonds dinvestissement de Paribas). Après le départ en retraite du dirigeant fondateur, Michel Thierry, l'entreprise passe effectivement sous le contrôle des investisseurs de PAI Partners, comprenant notamment des fonds de pension, banques et assurances, qui demeurent en place jusqu'en 2003. Cette période voit l'entreprise renoncer au tissu à destination de l'habillement. Devenu premier fournisseur européen de l'industrie automobile (25 à 30 % de part de marché, 917 millions de francs de chiffre d'affaire en 1999), le groupe assure sa survie en établissant des collaborations avec des fournisseurs et partenaires toulousains puis étrangers. A titre d'exemple, le japonais Suminoe s'avère décisif dans le renouvellement des matières à destination des constructeurs automobiles. Dans un marché fragmenté (l'entreprise est leader avec seulement 15 à 20 % de part de marché), les innovations sont nombreuses (géotextiles, tissus résistant au feu ). De 2003 à 2006, l'entreprise est gérée par un consortium de cinq cadres dirigeants de la société (Minovez, p. 178), puis, endettée, est rachetée par le fonds de pension américain Matlin Patterson et la Deutsche Bank. En 2008, MT Group prend le contrôle de la société tchèque Fezko AS, avec le belge Stark BV, lui permettant d'asseoir son emprise sur le marché (leader mondial) et de conforter sa présence à l'international (12 pays, 1 200 collaborateurs), en travaillant avec de très nombreux constructeurs automobiles, tout en maintenant à Laroque le siège social. Cette volonté révèle une stratégie de « localisation à l'échelle mondiale » plus que de délocalisation (Minovez, p. 174). Selon J.-M. Minovez, l'entreprise a assuré son maintien en choisissant de maîtriser l'ensemble du processus industriel, depuis l'acquisition du fil jusqu'à l'ennoblissement (id., p. 178).

La crise de 2008-2009 ébranle cependant l'équilibre de MT Group, touché par un plan social ; l'entreprise est reprise en 2009 par le Fonds de modernisation des équipements automobiles (FMEA, alimenté par lEtat, PSA et Renault) et le fonds néerlandais http Investments. Dès 2010, le site (400 salariés) est cédé à l'entreprise étatsunienne Johnson Controls (retour à un fonds industriel), qui avec la vente de sa division automobile en 2015, tout juste rentable, revend l'usine après nouveau plan social en 2016 (passage à 310 salariés), au leader américain Adient, qui fait passer les effectifs à 120 personnes tout en assurant finalement la rentabilité du site laroquais. En 2019, l'usine produit 3 à 4 millions de mètres par an, contre 10 millions au début des années 2010, voire 15 à 18 millions dans les années 2000, ou 9 millions en 1997. Le 1er octobre 2020, Adient cède l'usine de Laroque au groupe Sage Automotive Interiors, propriété du japonais Asahi Kasei. L'usine de Laroque s'allie à l'entreprise locale Biotex Technologies pour réorienter sa production vers les équipements sanitaires sur du tissu automobile, en pleine crise du Covid-19.

L'usine Ricalens emploie 281 ouvriers en 1906, 550 en 1929, 880 avant la fermeture en 1953. Michel Thierry emploie 38 personnes au moment de son arrivée à Laroque en 1962. Le groupe emploie sur tous ses sites 360 personnes en 1982, 589 en 1984, 677 en 1986 (dont 40 ouvrières à domicile). Le site de Laroque emploie 400 personnes en 2010, 310 en 2016, 120 vers 2018.

En 1926, les usines de Laroque sont touchées par un important mouvement social. Une grève majeure a également lieu au sein des établissements Ricalens en août 1953.