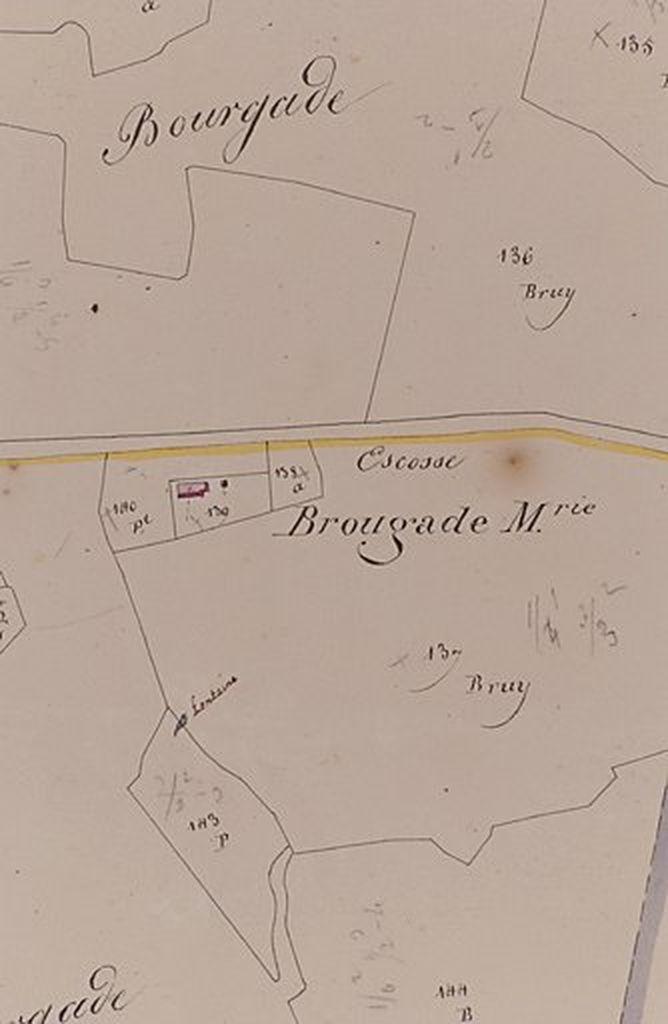

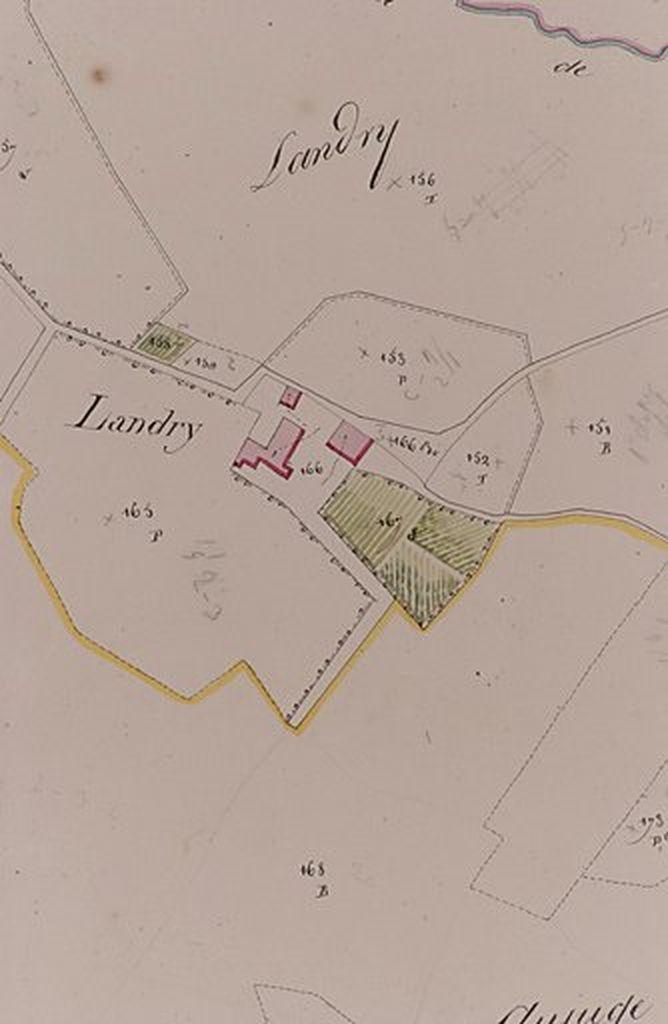

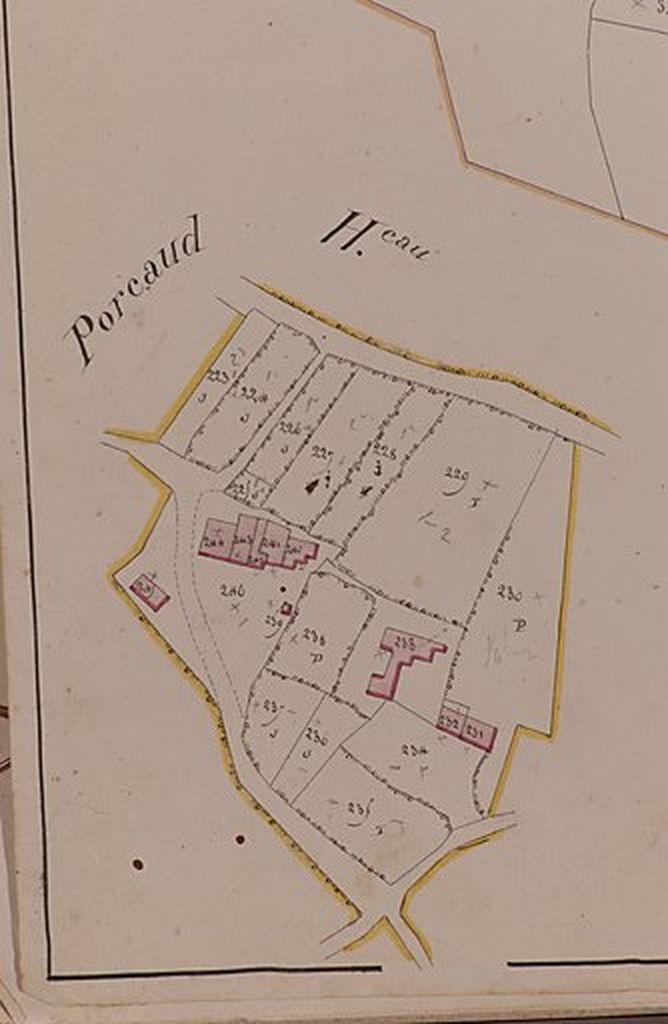

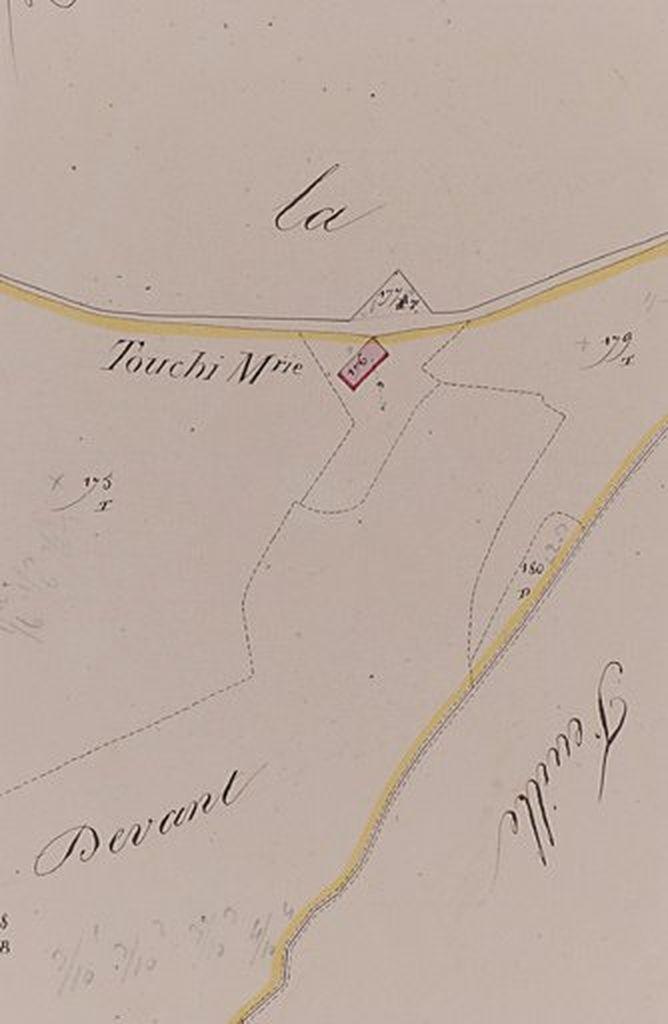

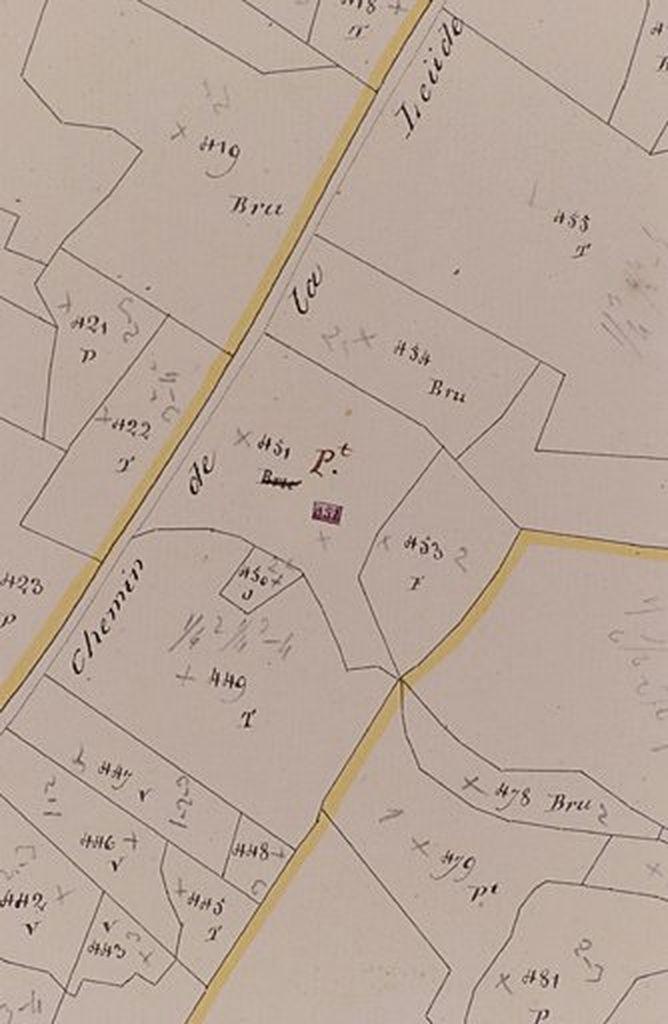

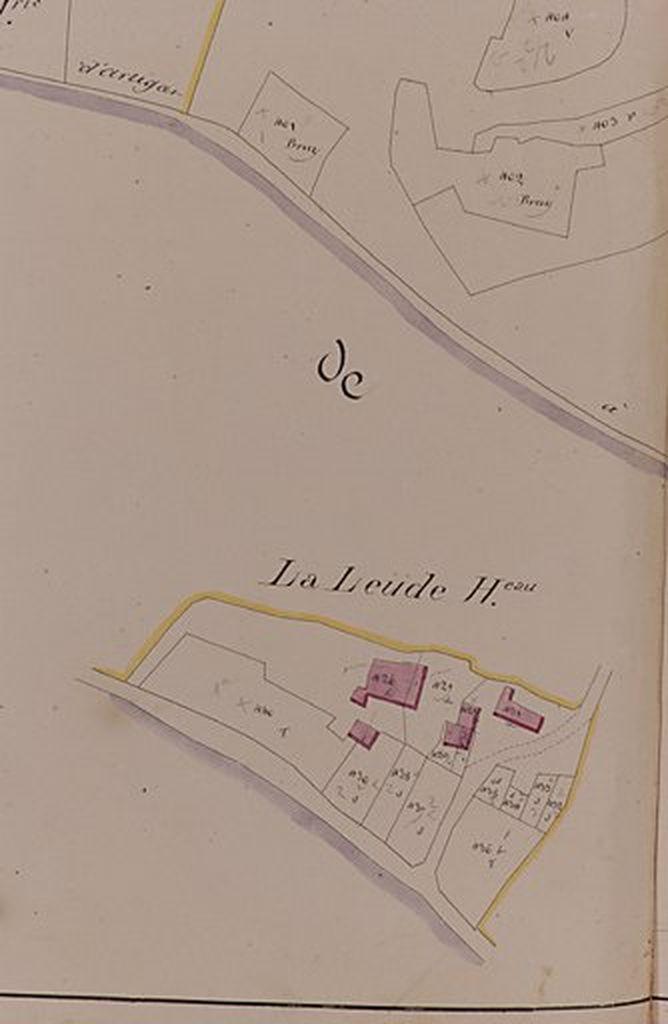

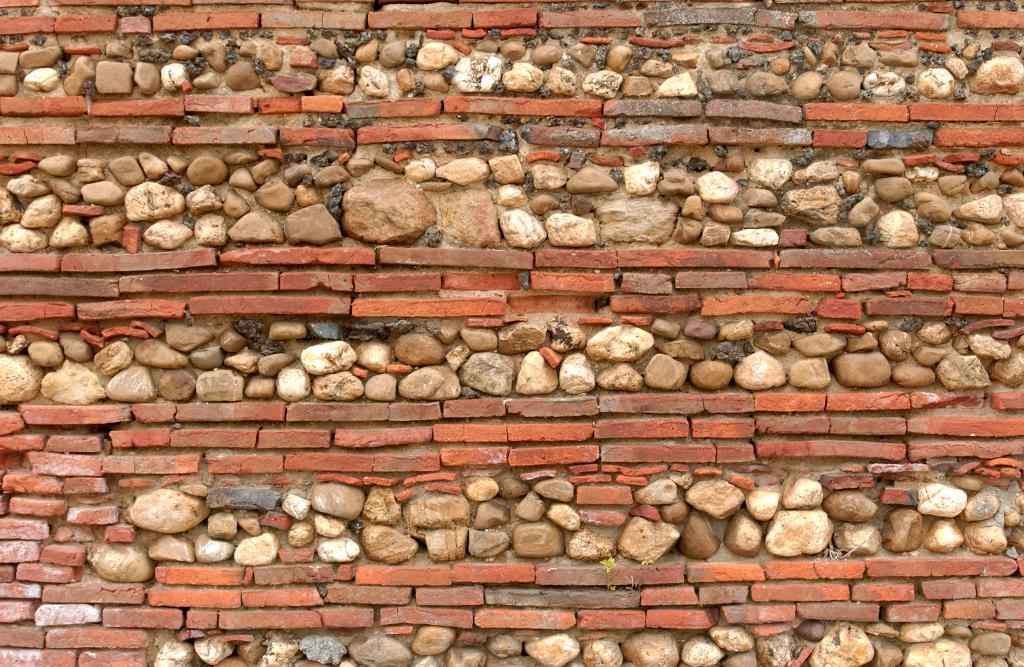

L'aggloméré du village s'est beaucoup réduit depuis le 19e siècle : quelques maisons en bordure de la place, face à l'église, ont disparu. Il reste l'ancien presbytère contigu à l'église et deux maisons de maître avec leurs dépendances, sur le côté nord de la D 610 face à l'église. Les seules dates portées (1821 et 1844) sont gravées sur les portes de ces deux dernières fermes, indiquant une reprise agricole à cette période. Sur la Carte de Cassini, on notait une tuilerie et un habitat déjà très dispersé (3 hameaux , 7 fermes), qui s'intensifie au cours du 18e siècle : le plan napoléonien signale 7 hameaux, 5 métairies et 4 fermes. On comptait encore, en 1907, 6 hameaux et 12 métairies. Les hameaux subsistants sont aujourd'hui La Bourdette et Porcaud. D'après son organisation parcellaire, le site de la ferme de La Leüde, figurant sur Cassini comme hameau, pourrait être identifié comme un ancien ""écart"". Un ensemble de 9 fermes a été repéré, parmi lequelles Touchi (18e siècle), et Brougade. Cette dernière, en ruines, juxtapose une véritable chronologie de mises en oeuvre : pan de bois (18e siècle), briques crues (19e siècle), briques creuses (20e siècle). L'usage des matériaux diffère du 18e au 19e siècle : au 19e siècle, la construction traditionnelle fait encore appel au moellon calcaire, mais a de plus en plus recours à la brique crue sur assises de galet (La Bourdette, La Pesquié). Aux encadrements traditionnels en bois, le 19e siècle tend à substituer la brique cuite, les demi-lunes en comble et les génoises à un ou deux rangs de tuiles. Comme pour les autres communes limitrophes (Saint-Amans...), l'économie agricole était basée sur le blé, l'avoine, le maïs, ainsi que pommes de terre et betteraves pour l'engraissement des animaux domestiques (vaches et cochons).

- inventaire topographique

-

Peiré Jean-FrançoisPeiré Jean-FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, ferme

-

Aires d'étudesCommunauté de communes du Pays de Pamiers

-

Adresse

- Commune : Saint-Michel

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle

- Principale : 1ère moitié 19e siècle

- Principale : 2e moitié 19e siècle

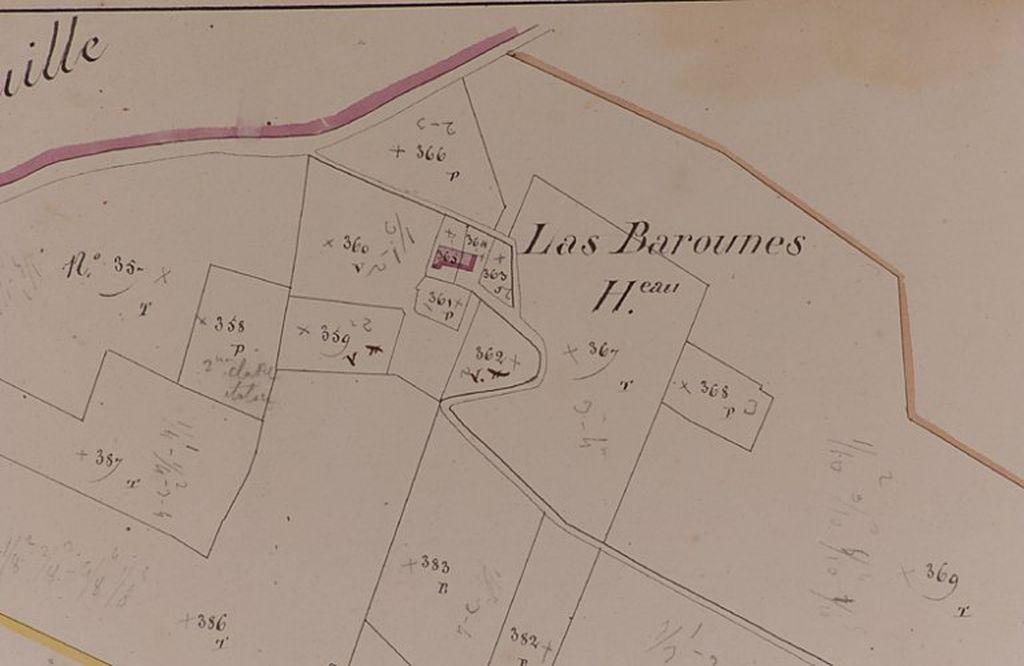

Typique du Terrefort, l'implantation dispersée de l'habitat caractérise la commune de Saint-Michel : à l'exception de la demeure à pan de bois contigue à l'église, on ne rencontre pas la typologie de la maison de bourg mais, même au centre du village, un habitat de grandes fermes avec maisons de maître. Certains ensembles présentent encore une configuration de hameaux (La Bourdette, Porcaud, Brougade). La construction se caractérise par la grande variété des matériaux utilisés : tous les matériaux du territoire appaméen y sont présents, le plus souvent en appareil mixte, mélangeant surtout moellons, galets et briques crues, moins souvent la brique cuite, ou des assises alternées briques cuites et galets. Il subsiste un grand nombre de bâtis en pan de bois avec torchis, sur sous-bassement de moellons en calcaire ou de galets, dont certains très remaniés (La Tuilerie, Landri), en ruines (Brougade) ou bien conservés (maison de maître du centre-village, peut-être ancien presbytère, qui conserve en particulier des cloisons intérieures en pan de bois), ainsi qu'à Porcaud ou sur l'écart de La Leüde. Le pan de bois peut être localisé sur le comble pour les fermes basses (Touchi, Maurisse). Il est fait un usage courant de la brique crue, même en maçonnerie (La Leüde, Le Pesquié). On la trouve notamment pour des élévations sur assises de galets (La Bourdette) ou de moellons (Le Pesquié). Ce type de mise en oeuvre est généralement accompagné par des encadrement de bois et un avant-toit débordant. On rencontre aussi sur la commune des maçonneries de moellons complétées par des encadrements d'ouvertures en brique à couvrement rectiligne ou en forme de demi-lunes pour le comble (La Bourdette, maison de maître sur la place de l'église). Si l'avant-toit débordant reste prioritaire, la génoise est visible sur les maisons de maître. Beaucoup plus rares, ont pu être notés : un essentage de planches verticales sur une dépendance, une incrustation de laitier de forge dans un enduit de sous-bassement (Las Barounes).

-

Typologiesmaison de maître en habitat dispersé, à trois ouvertures ou plus à l'étage ; exploitation agricole en habitat dispersé, comportant logis, éventuellement logements et dépendances en alignement ; ensemble de petites maisons-blocs juxtaposées, avec ou sans dépendance en alignement ; logis en rez-de-chaussée ; avant-toit débordant ; génoise à deux rangs de tuiles ; hangar agricole sur piliers de brique ou brique et pierre ; demi-lune ; enduit à inclusion de cassons de laitier de forge ; essentage de planches

-

Toitstuile

-

Murs

- bois

- torchis

- calcaire

- brique

- brique crue

- enduit partiel

- pan de bois

- moellon

- galet

- appareil mixte

- maçonnerie

-

Décompte des œuvres

- bâti INSEE 31

- repérées 9

Champs annexes au dossier - Architecture

- NOTB_G

- NOTB_S

- APPA

- APRO

- ARCHEO

- AVIS

- CCOM

- CHARP

- CHARPP

- COORLB93

- COORMLB93 0576374 ; 6225934/0576424 ; 6228986/0580149 ; 6228900/0580069 ; 6225868/0576374 ; 6225934

- COORMWGS84 43.1219746414451, 1.48194400539849/43.149429371669, 1.48183737074508/43.1492904041046, 1.52760887095863/43.1220104611584, 1.52732090522704/43.1219746414451, 1.48194400539849

- COORWGS84

- ENCA

- EPID

- ESSENT

- ETACT

- FEN

- FEN2

- FENP

- INTER

- MHPP

- NOPC

- OBSV

- PAVIS

- PETA_MA

- PLU

- PSAV_FA

- SAV_FA

- SELECT oeuvre sélectionnée

- TAILL

- TAILLP

- TOITU

- USER IVR73_SCPMIDIPYR

- VALID accessible au grand public

- VISI

- VISIB

- VOIR_AUSSI

- WCOM Saint-Michel

- IMP 20220315_R_01

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.

Chercheur à l'inventaire général d'Occitanie jusqu'en 2012.