1 - Contexte institutionnel et objectifs

Le service de la Connaissance et de l’Inventaire des Patrimoines au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine réalise des études topographiques mais également thématiques.

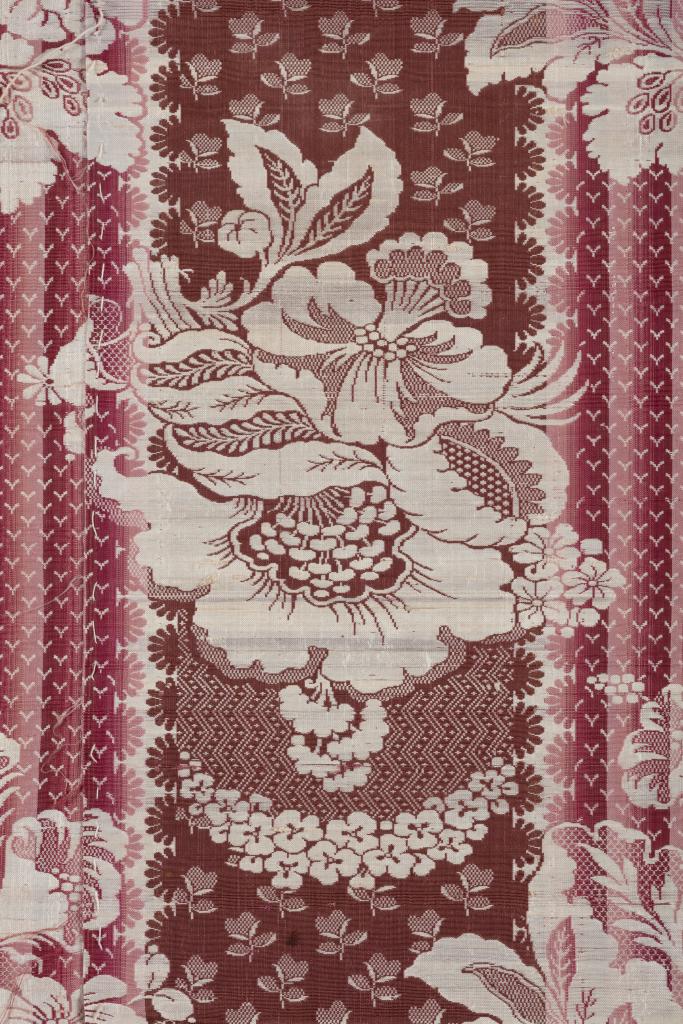

Les soieries des églises du Gard ont fait l’objet d’une opération d’inventaire préliminaire (repérage systématique avec photos et informations de base) suivi de l’approfondissement de la recherche pour les œuvres exceptionnelles, toutes périodes confondues.

Dans le département de l’Hérault, des opérations ponctuelles menées par notre service ont permis d’étudier des pièces anciennes à la collégiale de Pézenas, dans les anciennes cathédrales de Lodève et de Saint-Pons-de-Thomières, à l’abbaye de Fontcaude (Cazedarnes), à Soubès…

Du côté occidental de la Région, Christine Aribaud a publié plusieurs textes de référence, sur le diocèse de Toulouse – Soieries en sacristie, 1999 – et sur le Tarn – Textiles sacrés du Tarn, 2003, sans compter l’apport essentiel de ce chercheur en ce qui concerne l’étude globale des ornements liturgiques.

L’objectif est de capitaliser sur cette base pour compléter l’étude des œuvres et des archives du 18e siècle, à l’échelle de l’Occitanie.

Même si la plupart des soieries conservées ont servi à confectionner des ornements liturgiques, les tissus employés étant les mêmes que pour les vêtements civils, ces derniers seront étudiés en même temps – robes et bas de soie au musée du Vigan ; robe au musée du Biterrois, Béziers ; habit d’homme au musée Vulliod de Saint Germain, Pézenas ; gilets du musée du Vieux Languedoc, Montpellier,…

2 – Descriptif de l’opération

L’aire d’étude est l’actuelle région Occitanie, et la période est celle d’un 18e siècle élargi aux années 1680-1830, l’évolution des dessins textiles suivant plutôt ce cadre chronologique.

L’opération, qui ne pourra excéder quatre ans, commencera le 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2027.

Étude technique, description et datation affinée des œuvres, prises de vue photographique concourront à une meilleure connaissance du patrimoine qu’elles constituent.

L’étude approfondie des archives se fera aux archives départementales, diocésaines ou communales.

Concernant les travaux de terrain, à titre d’exemple, les communes à visiter dans l’Hérault sont, en priorité :

Adissan, Béziers (Saint-Aphrodise), Clermont-L’Hérault, Gignac, Lignan-sur-Orb, Mèze, Montpellier (église Saint-Roch, Notre-Dame des Tables), Nissan-lès-Ensérune, Saint-Félix-de-Lodez, Villemagne-L’Argentière.

3 – Moyens scientifiques et techniques

Un chercheur plein temps ; les photographes du service, à Montpellier et à Toulouse.

Éventuellement stages INP, si la programmation de l’Institut s’avère utile.

Il est prévu de façon complémentaire d’apporter appui à Astrid Castres, dans le cadre du projet Émergences de l’EPHE, sur les broderies conservées en France, XIIIe-XVIe siècles.

4 – Résultats

Rédaction de dossiers accessibles sur le site Gertrude diffusion Occitanie puis sur la base POP du ministère de la Culture.

Parmi les attendus de la recherche, il est prévu d’établir un glossaire sur des termes textiles couramment trouvés dans les archives, mais dont la compréhension reste difficile (ligature, treillis, papeline, camelot, etc).

Les résultats de l’opération, en plus des dossiers accessibles en ligne, feront éventuellement l'objet d'une publication. Rappelons que la Région Occitanie a été la première à publier dans la collection nationale des Images du Patrimoine un volume entièrement consacré aux textiles, Soieries des églises du Gard.

Photographe prestation Fish Eye dans le cadre de l'étude du patrimoine industriel du département de l'Hérault de 2011 à 2013