Cette abbaye bénédictine réputée fondée par Clovis conservait les reliques de saint Cérats, évêque d'Eauze et apôtre de Simorre au Ve siècle. L'église de plan cruciforme, reconstruite en briques vers 1290 et consacrée en 1309, a fait l'objet de profonds remaniements depuis le XVe siècle jusqu'en 1900. Les Chroniques de Dom Brugèles y mentionnent deux campagnes de vitrage (1746, II, p. 208 et 212) : Bernard de Lafite, prieur claustral et pitancier du monastère, a fait réaliser les verrières du chœur en 1357, et Roger de Labarthe, l'abbé qui prit possession en 1495, « fit refaire les vitres peintes des trois plus grandes fenêtres ». Ces informations très partielles doivent être prudemment mises en rapport avec les vitraux conservés, dont l'étude ne peut être abordée indépendamment des lourdes restaurations qu'ils ont subies. En charge du monument de 1844 à 1858, Eugène Viollet-le-Duc s'occupa exclusivement du gros œuvre quoiqu'il ait dessiné des détails des verrières, certains reproduits par Léon Ottin dans son livre paru en 1896. C'est en 1868 que l'architecte Charles Laisné dressa un devis pour réparer en urgence les « vitraux du XIVe siècle », aux plombs et armatures « complètement oxydés » (ACMH, dossier). Préféré à Gesta, Dominique Rigaud déposa l'année suivante ceux du chœur et du transept dans son atelier toulousain. Les nombreux compléments introduits dans ces fenêtres (baies 0, 1, 2, 100 au chevet, et 6 à la face orientale du bras sud) datent de cette campagne achevée en avril 1870 (Saint-Martin, 1927), comme les pastiches de la baie 6 mis en place dans deux des fenêtres latérales. En 1900-1901 Métivier, architecte du département, procédait au dégagement du flanc sud de l'église projeté par Laisné, faisant notamment disparaître la chapelle Sainte-Dode ; son vitrail du XVIe siècle, confié au peintre verrier auscitain Antonin Léglise, fut aussitôt remployé dans la nef.

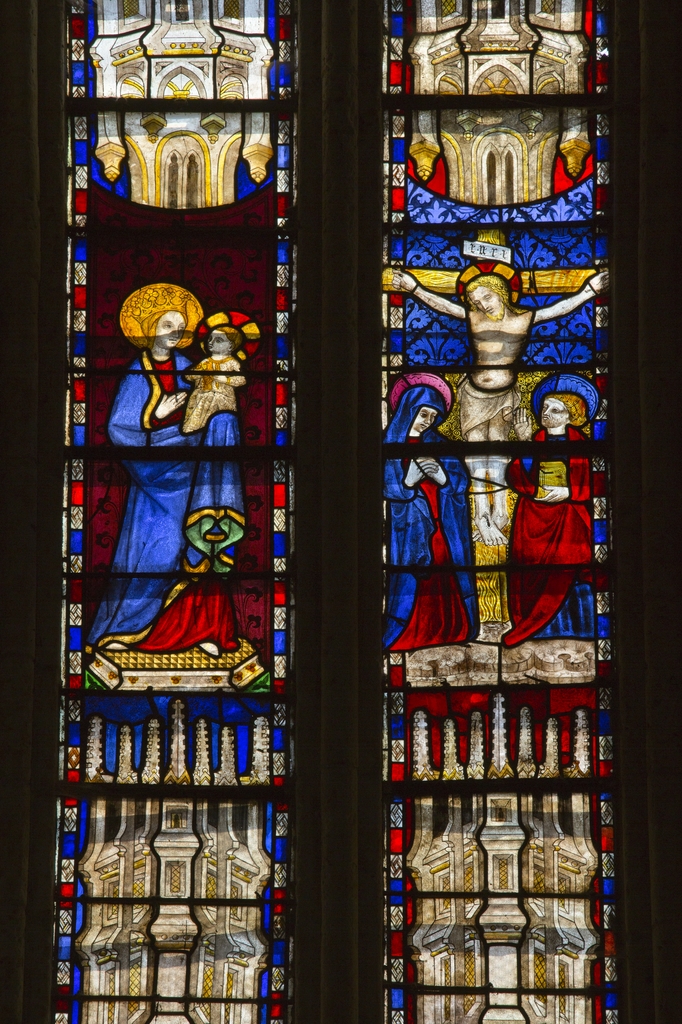

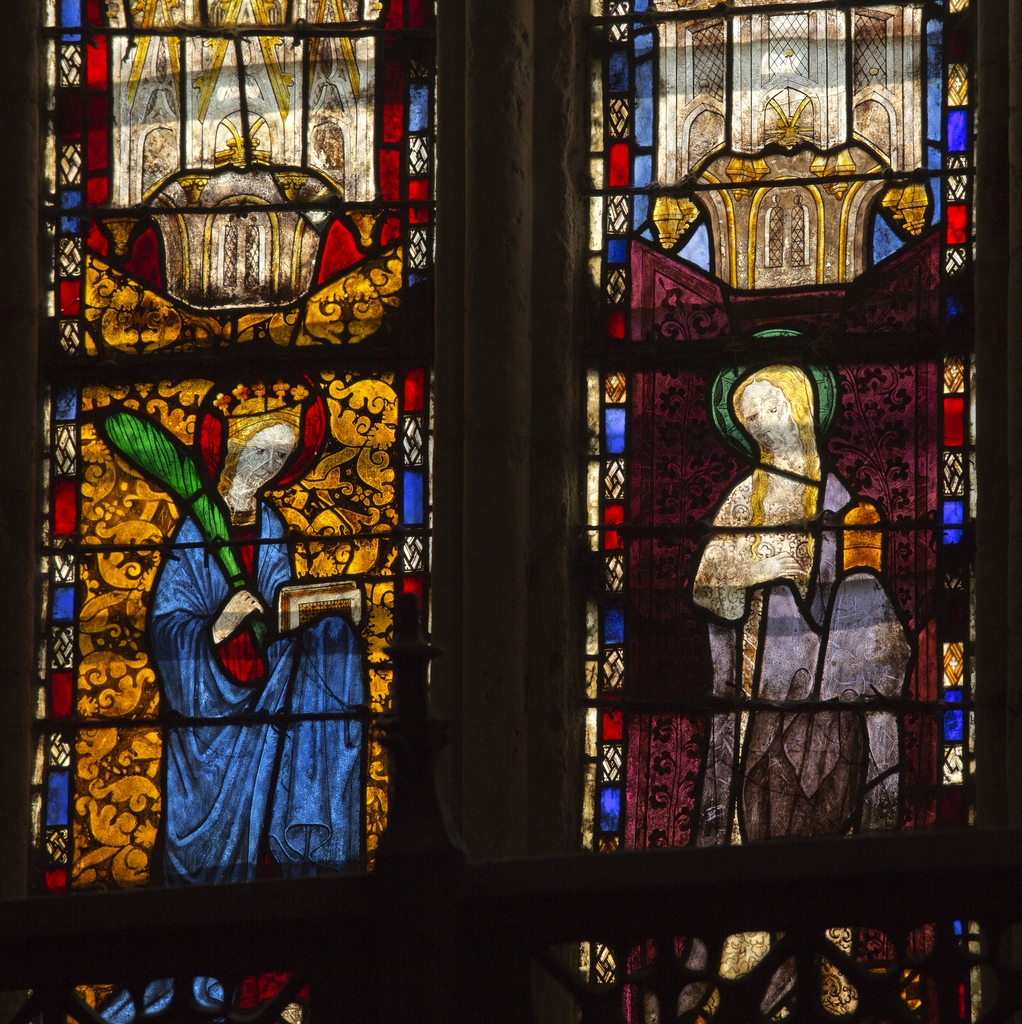

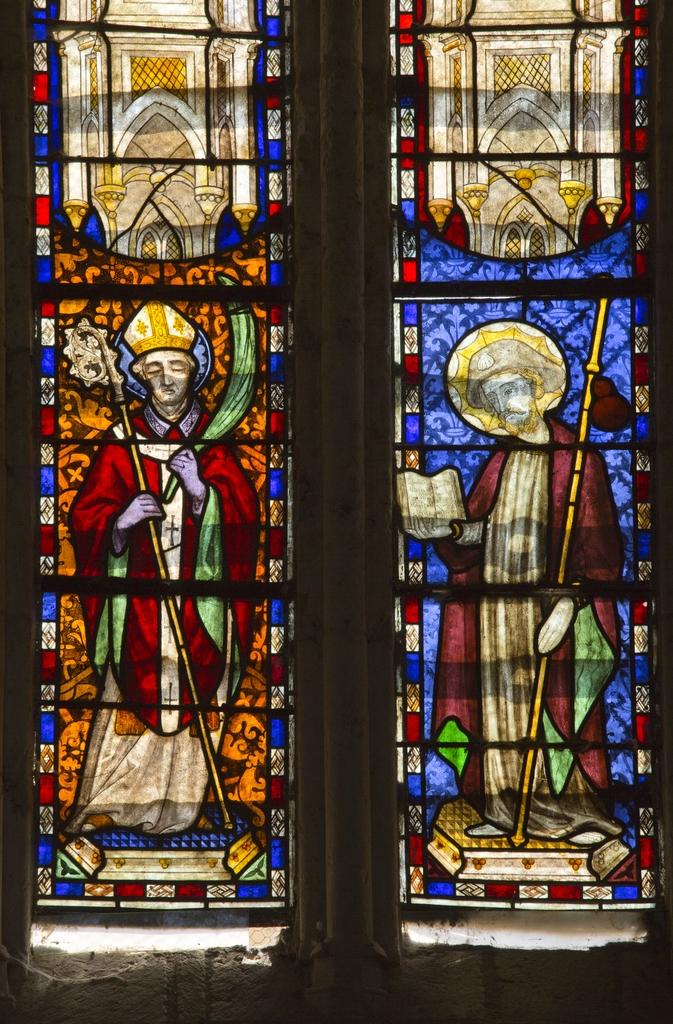

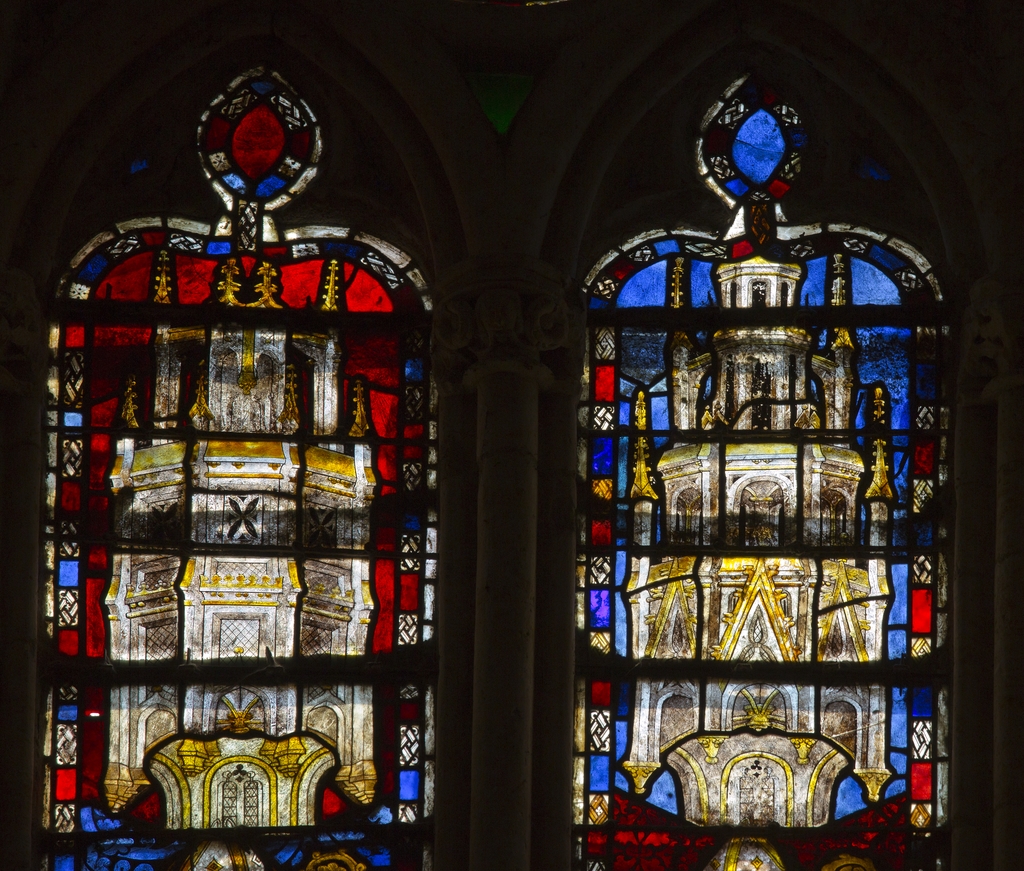

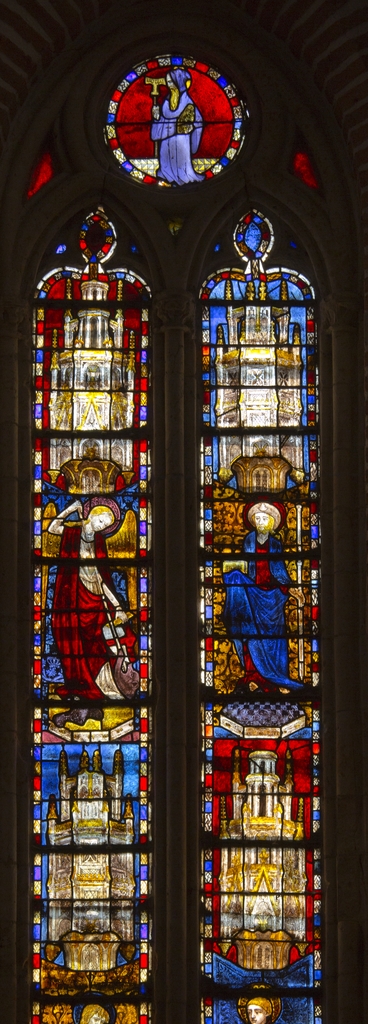

Les fenêtres aux remplages rayonnants du choeur n'ont pas gardé trace de leurs vitraux du XIVe siècle, même si tous les historiens associent à la donation de 1357 celui qui domine le chevet plat (baie 100). Cette composition où seule la figure du Christ en croix est demeurée à peu près authentique avec de rares morceaux de dais et d'accessoires, se démarque résolument du style des peintures murales de la première moitié du XIVe siècle découvertes en 1964 dans le sacraire ; les formes comme la maîtrise du jaune d'argent, sans rapport avec les vitraux exécutés vers 1360 pour l'église des Junies, indiquent une datation postérieure à 1400, la forte proportion des pièces modernes n'aidant guère à préciser. Les verrières de l'étage inférieur du chœur (baies 0, 1, 2) et celle du bras sud du transept (baie 6), conservent quant à elles des panneaux d'un même système esthétique, caractéristique des années 1470-1480. La réfection très étendue de 1869 en a habilement complété le dispositif d'origine, à baldaquins élancés en partie anciens comme plusieurs des figures. Dans celles-ci se distinguent deux modes picturaux l'un souple et délié, l'autre plus sec qui se trouvent mélangés depuis la vigoureuse reprise du XIXe siècle. L'examen critique de l'ensemble permettrait de l'appréhender plus justement sil était déposé en atelier.

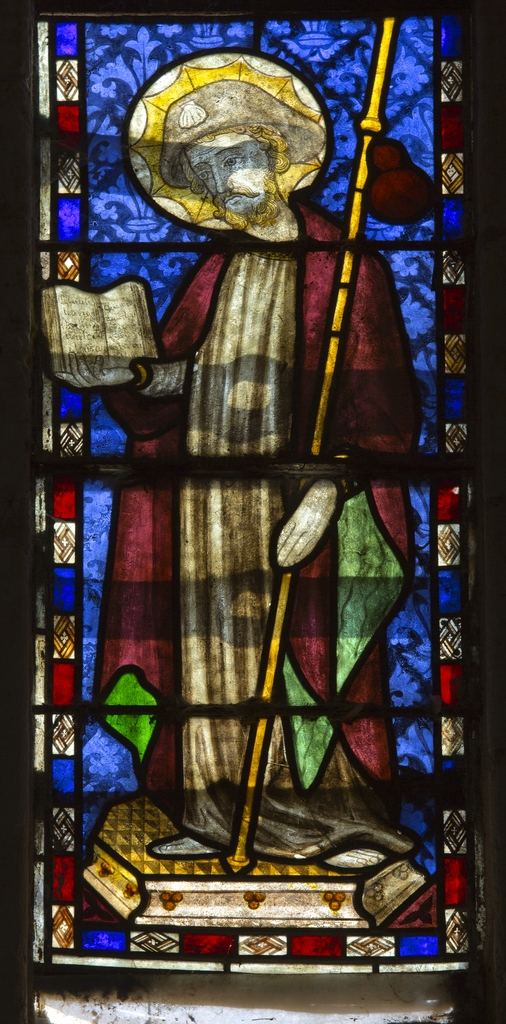

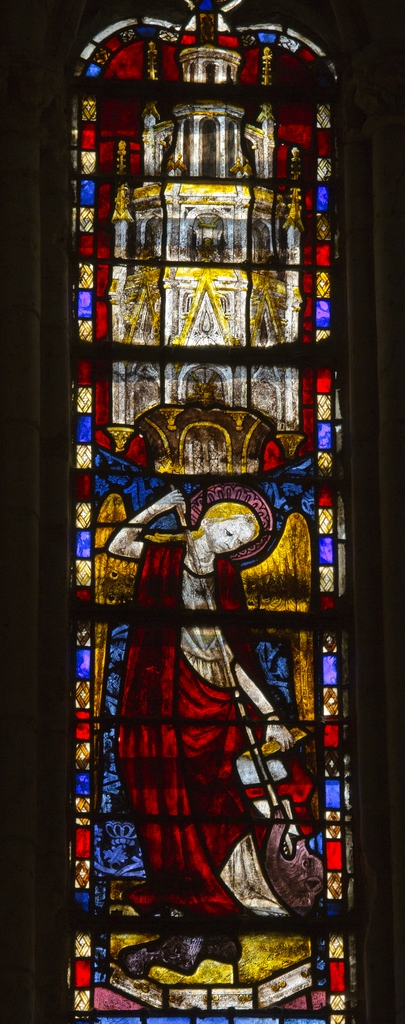

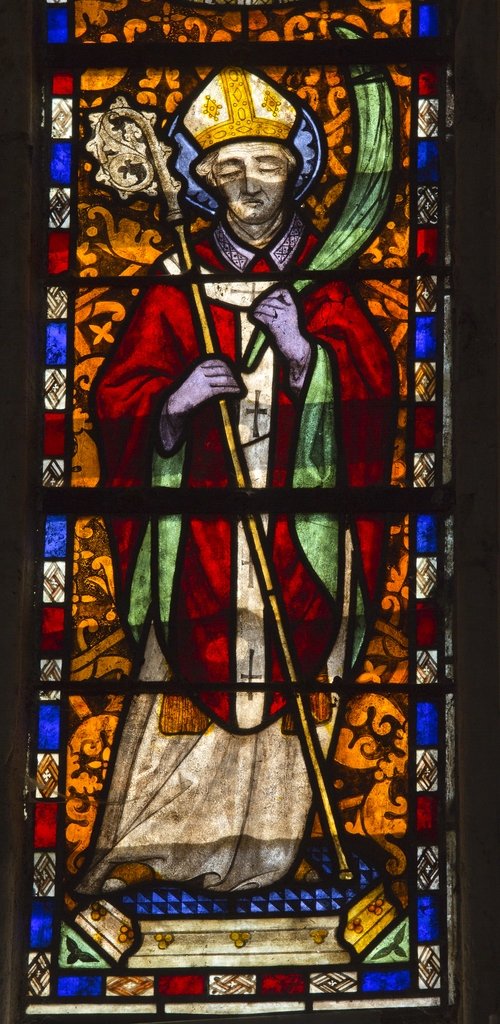

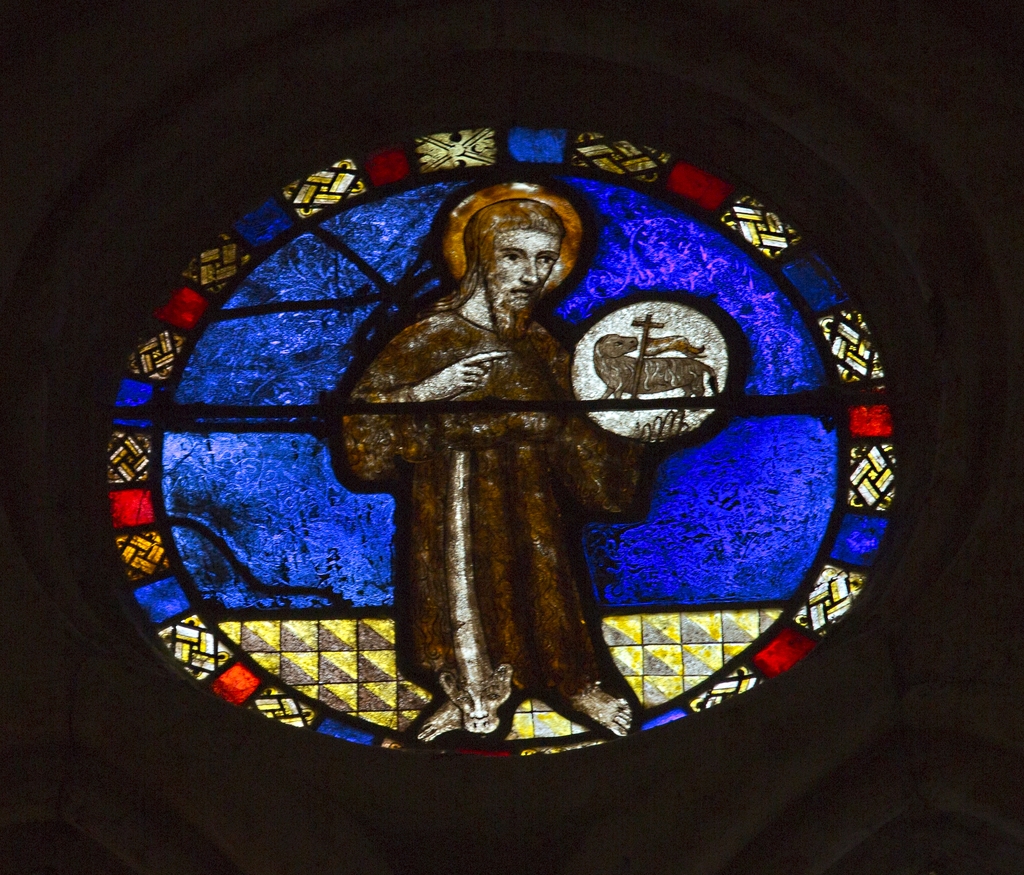

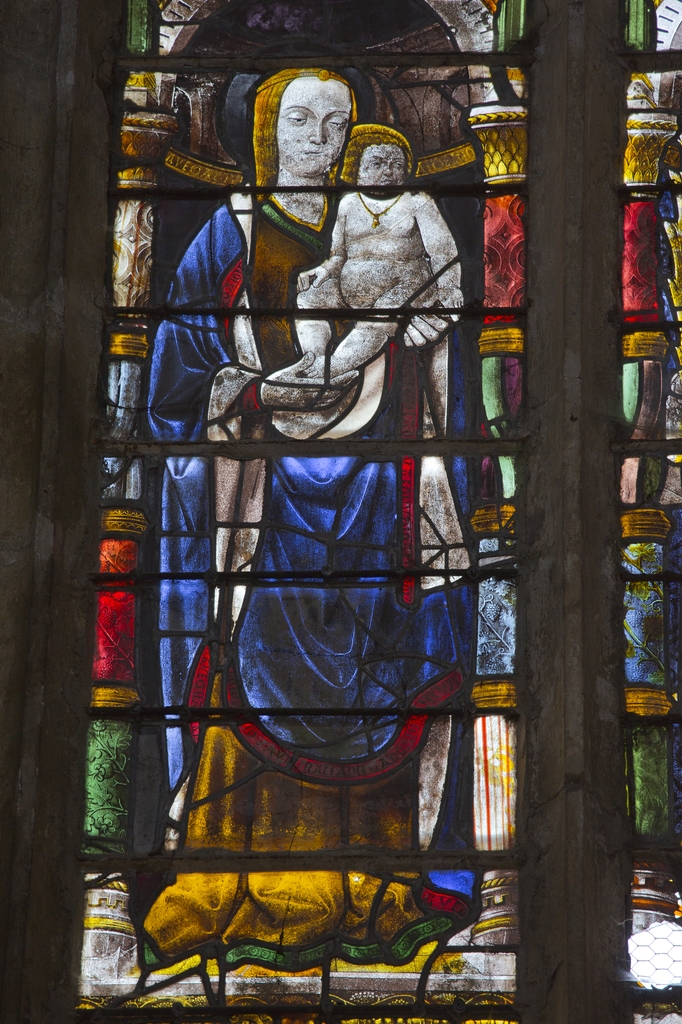

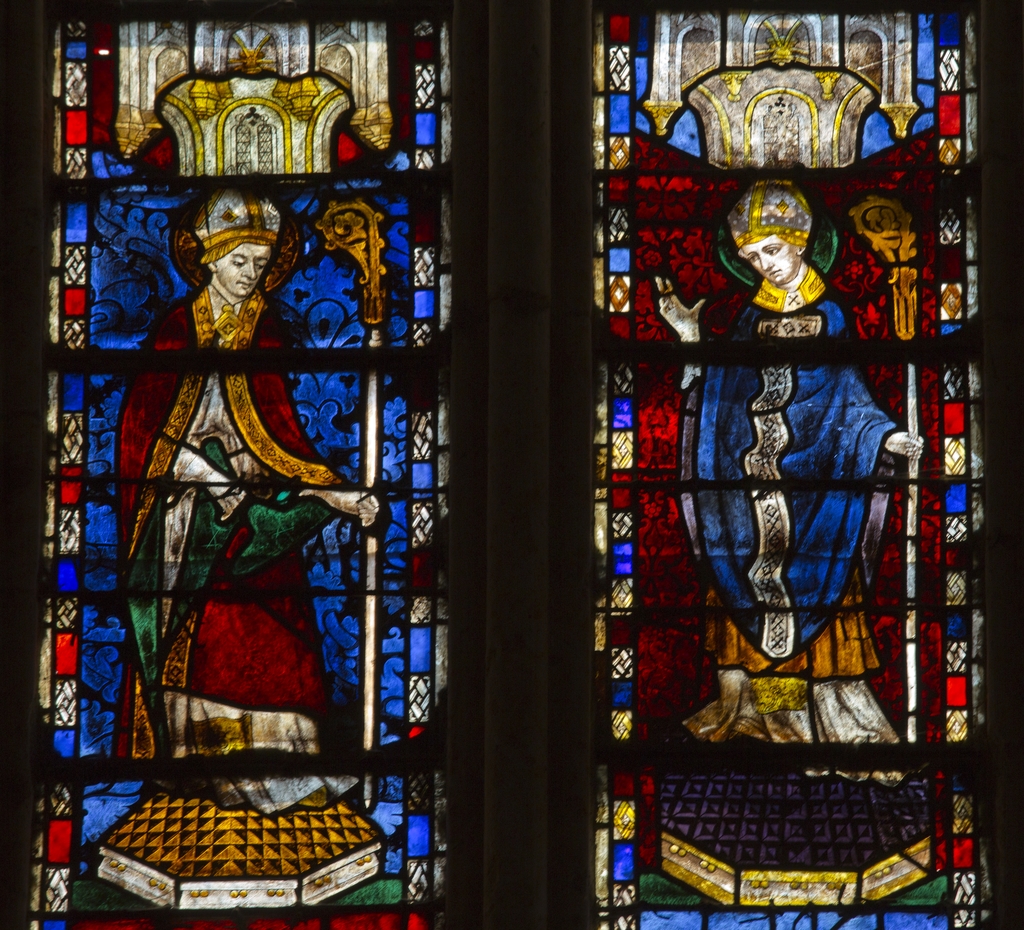

Subsistent enfin deux œuvres de la Renaissance que leur ornementation a fait rapprocher des vitraux de la cathédrale d'Auch (voir par exemple Canéto, 1857). La première, timbrée des armes de l'abbé Roger de Labarthe (1519), offre en effet des caractères comparables par la qualité, la plasticité des volumes et le répertoire ornemental, mais la peinture diffère de celle du fameux Arnaud de Moles. Ce vitrail seul vestige des entreprises de l'abbé nous est parvenu fragmentaire : il occupe une lancette au bras sud du transept (baie 8) mais son cadre primitif relevé par Viollet-le-Duc était de forme géminée ; l'archevêque représenté, dit saint Cérats, devait voisiner avec un autre personnage, sous un tympan lui aussi perdu. De facture bien distincte, la seconde verrière du XVIe siècle, transférée en 1901 au nord de la nef dans une baie percée pour la recevoir avec ses meneaux (baie 11), provient de l'unique fenêtre sud qui éclairait la chapelle Sainte-Dode démolie. Bâtie en 1356 dans l'angle de la nef et du bras sud par l'abbé de Pessan Raymond de Roffiac, cette chapelle avait été remaniée et agrandie d'un vestibule dédié à la Vierge aux frais de Jean Marre, né à Simorre en 1436, ancien moine de l'abbaye devenu en 1497 évêque de Condom. La réalisation de la verrière est postérieure à sa mort survenue en 1521 : aux pieds de la Vierge et de la sainte patronne de la chapelle, les armoiries du donateur, authentiques, côtoient celles de Jean III de Galard de Brassac, abbé de Simorre de 1525 à 1536, refaites en 1901 mais fidèles à la description qu'en a donné Adrien Lavergne en 1882. L'abbé, auparavant moine à Condom, a donc fait achever le décor voulu par Jean Marre, dès 1525 sans doute, datation retenue par la plupart des historiens (Clermont, Lafond, Barrié, Couzy). Restaurée en dernier lieu en 2015 par Pierre Rivière, cette verrière avait subi d'autres interventions avant celle de L'église (cf. Clermont, 1928) : en 1838, dans le cadre d'une campagne d'entretien, un peintre (et vitrier ?) nommé Lasserre avait fourni quarante-trois pièces neuves dont quinze pour ce vitrail, à nouveau réparé en 1865 par « Sordier peintre verrier à Toulouse », manifeste altération du nom de Louis Bordieu