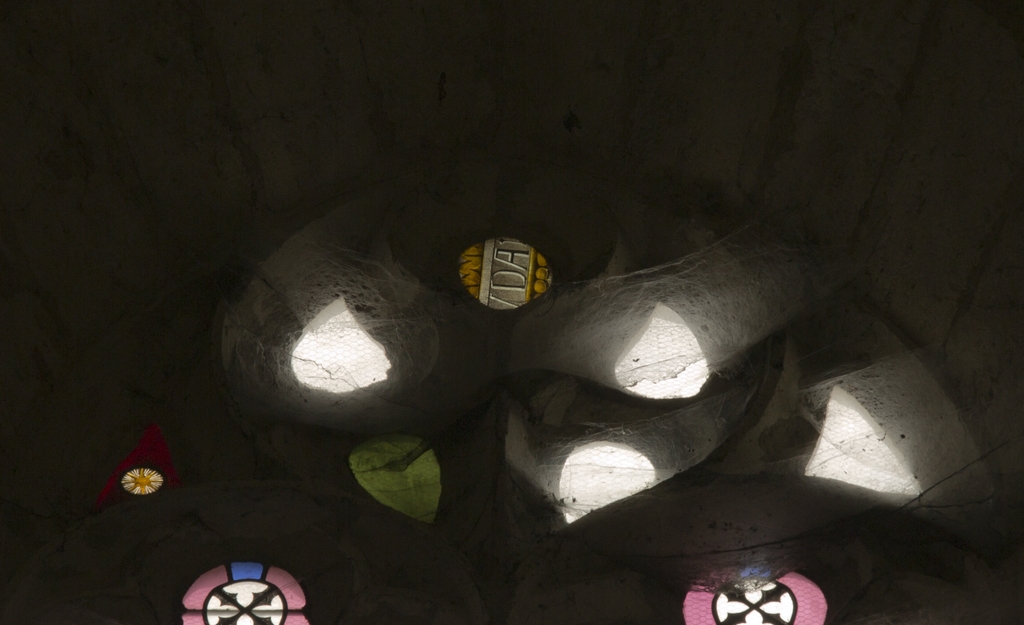

Déclarée cathédrale à titre honorifique en 1864 par l'archevêque d'Auch en mémoire de l'antique diocèse supprimé au IXe siècle, cette église était celle du prieuré bénédictin implanté à Eauze avant l'an mil. L'édifice actuel doit sa reconstruction à Jean Marre, moine de Simorre qui en devint prieur en 1463. Entreprise après 1467, principalement érigée vers 1490-1500 et achevée autour de 1530, l'église présente une grande unité architecturale (Polge et Laffargue, 1952). L'abside contre laquelle est adossé le clocher est éclairée de deux grandes fenêtres latérales qui conservaient au XIXe siècle des vestiges de leurs verrières primitives, l'une marquée du chronogramme 1520. Au-dessus des chapelles bâties entre les contreforts à l'entrée du chœur et dans les six travées suivantes, un rang régulier de fenêtres géminées rythme le vaisseau ; des panneaux du XVIe siècle demeurés à leur emplacement d'origine ornent les ajours flamboyants de plusieurs de leurs tympans.

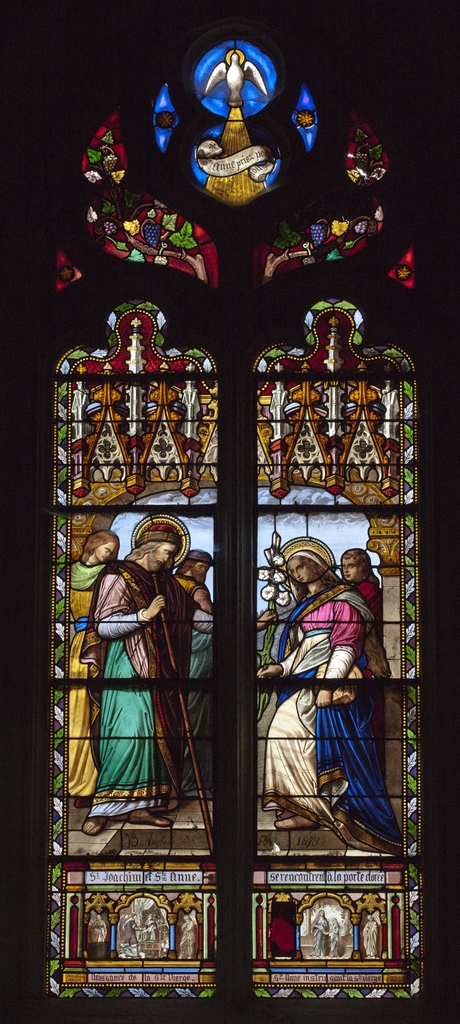

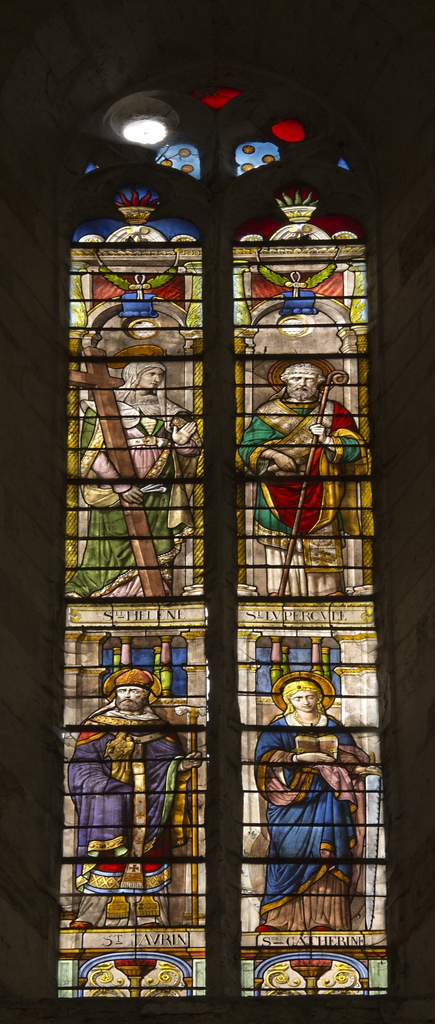

L'église fit à partir de 1860 l'objet d'une importante restauration, terminée par la réfection de ses vitraux. Successeur de l'abbé Goussard à Condom, Jean-Baptiste Anglade venait en 1878 de transférer son atelier à Paris mais obtint ce chantier, étant originaire de la ville ce que spécifient ses signatures (J.-B. ANGLADE ÉLUSATE, et J.-B. ANGLADE NE A EAUZE A PEINT CES VITRAUX, PARIS 1878). Le peintre verrier renouvela d'abord les vitraux des chapelles (le Baptême du Christ, les archanges, saint Roch, Notre-Dame du Mont-Carmel, sainte Anne, la Sainte Famille dans l'atelier de Nazareth, etc., sujets adaptés à leurs vocables), celui de la rose ouest et ceux du chevet (baies 1 et 2 payées 2000 f. chacune en 1878). Les fragments de personnages et de dais architecturaux qu'il avait déposés de ces deux baies furent intégrés en 1882 dans le nouveau programme figuré des fenêtres hautes des premières travées orientales, après le débouchage des lancettes de celles du côté nord. Ces créations huit figures de L'Ancien Testament au nord et huit saints au sud se démarquent de l'iconographie qui préexistait dans le chœur : ainsi le buste authentique de l'un des prophètes appartenait, d'après son attribut, à la représentation d'un apôtre. L'attribution récurrente de ces vitraux à Arnaud de Moles est née des emprunts faits par Anglade aux verrières d'Auch pour agencer ses compositions. Le même modèle avait inspiré le faux-vitrail alors exécuté en peinture murale sur la « fenêtre d'axe » aveuglée par le clocher (Laffargue, 1984, p. 331), oeuvre dissimulée par le décor de fresques signé en 1977 par le peintre Nicolaï Greschny. Signalons enfin que Gabriel Léglise a restauré en 1914 des verrières méridionales des chapelles réalisées en 1878.