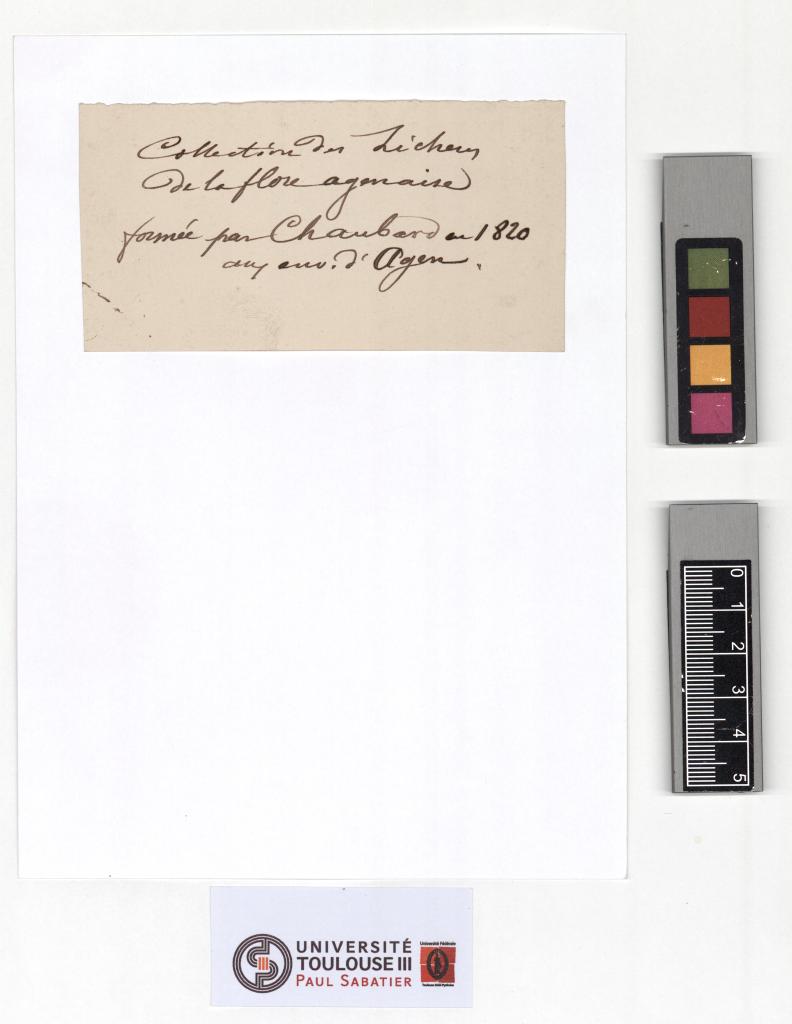

Les circonstances de l'arrivée des planches de l'herbier Chaubard conservées au sein des collections de l'Université Toulouse III - Toulouse sont encore mystérieuses. La ou les dates d'entrée(s) des planches sont inconnues. Dans le "Catalogue général de l'Herbier de la Faculté des sciences en 1883 27927 [espèces]" l'herbier est déjà présent. Dans "Le catalogue des Collections Botanique de la Faculté", dont les entrées commencent le 1er janvier 1841, et terminent en février 1898, le nom "Chaubard n'apparait pas. Cependant, on note que le 24 juillet 1861, deux dons provenant de M. Puel. Ce qui pourrait correspondre à Timothée Puel, docteur et botaniste, dont on retrouve le nom parmi les planches de l'Herbier général des collections universitaires toulousaines. Ces dons contiennent : " 1 fascicule de l'herbier des flores Européennes" et "5 fascicules de l'herbier des flores locales". Or Puel a côtoyé Chaubard avant sa mort et a même récupéré son Herbier suite au "désintéressement de la famille". Il est possible qu'il ait reçu des planches de Chaubard de son vivant, ou qu'il en ait picoré dans son Herbier. De même il est possible que Chaubard ait envoyé des planches à la Faculté des Sciences avant l'année 1841.

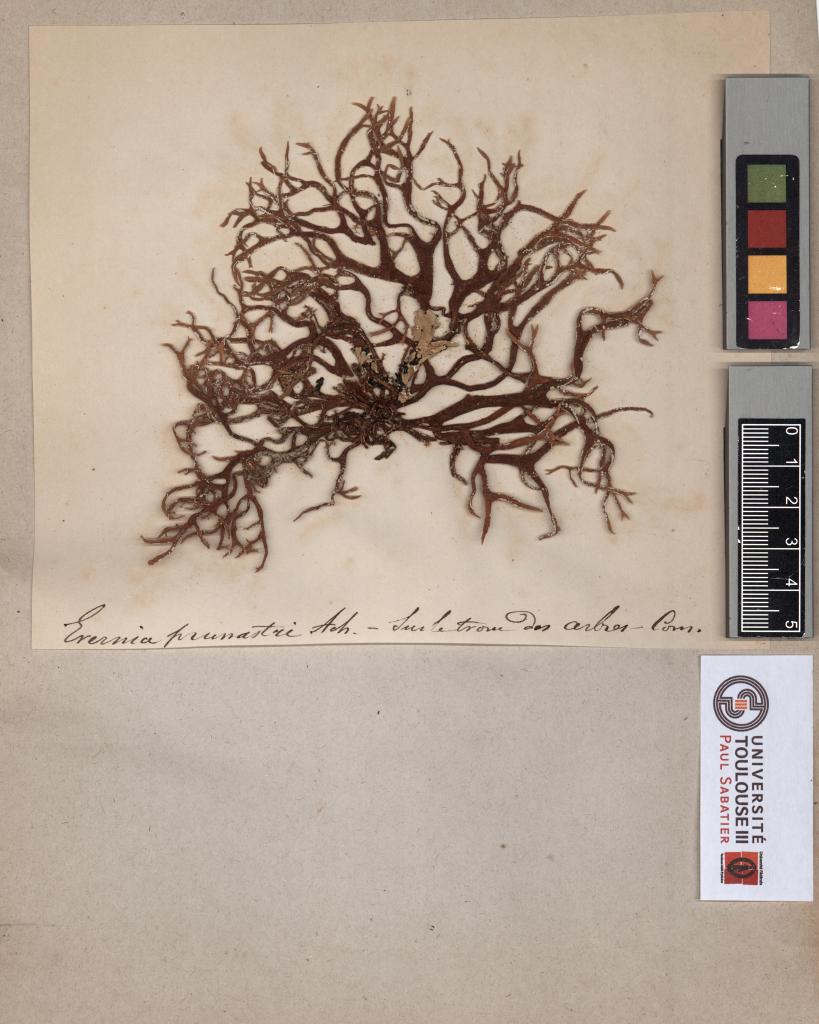

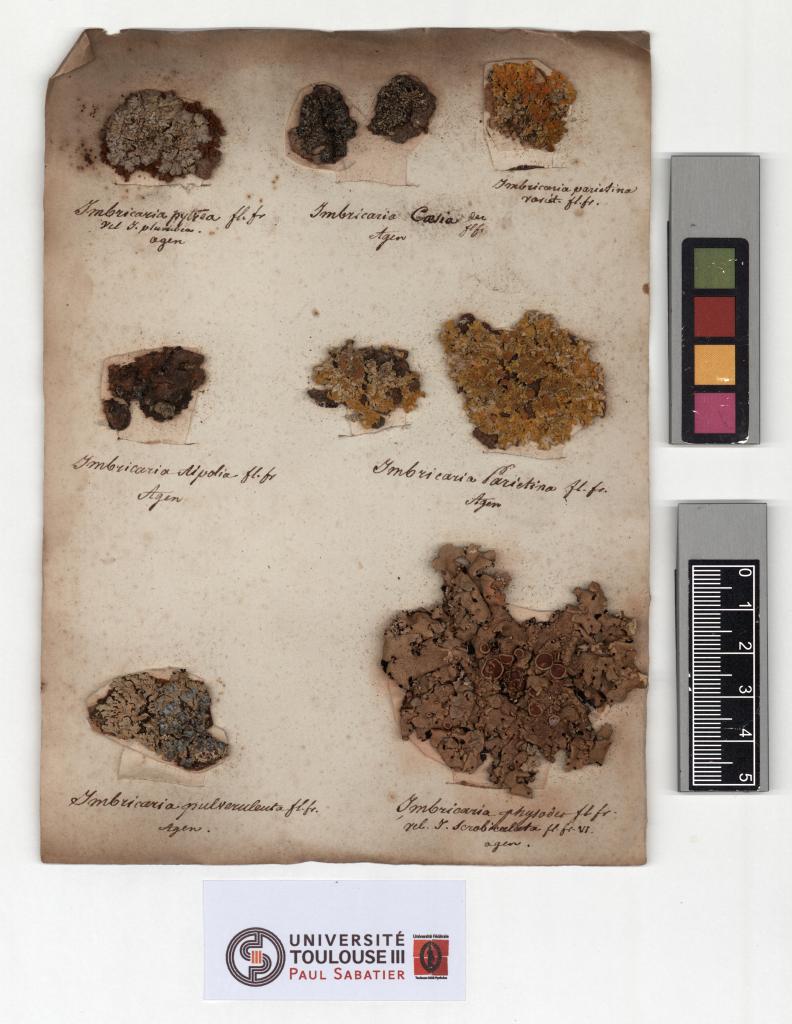

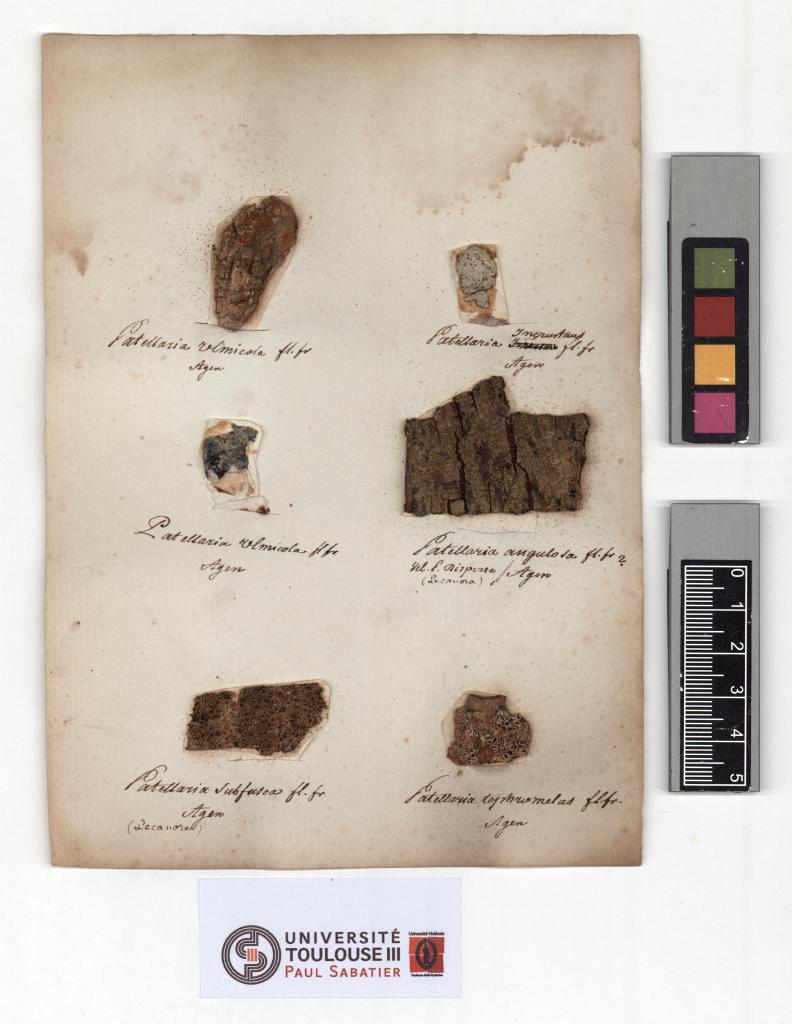

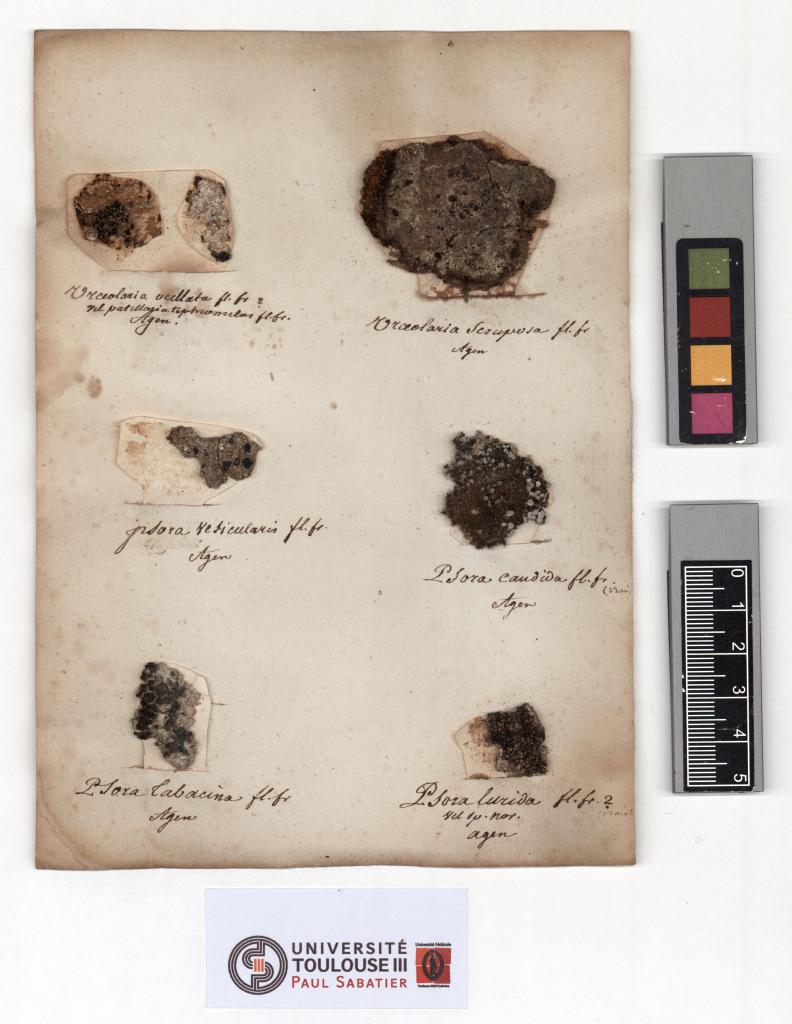

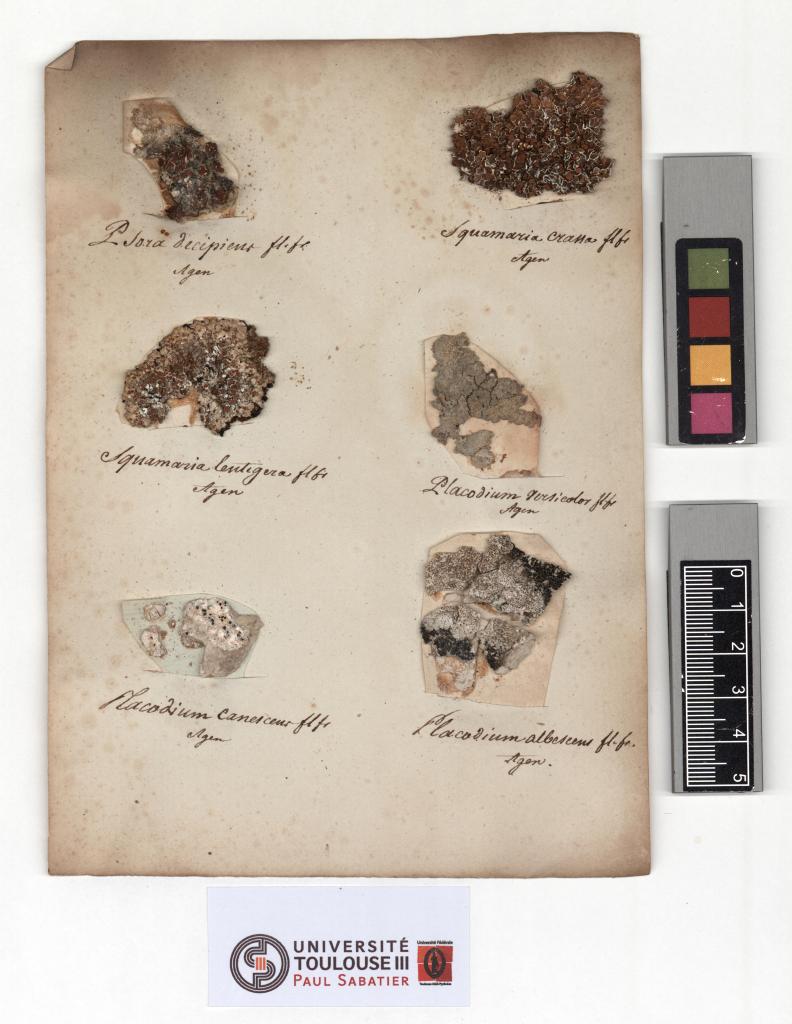

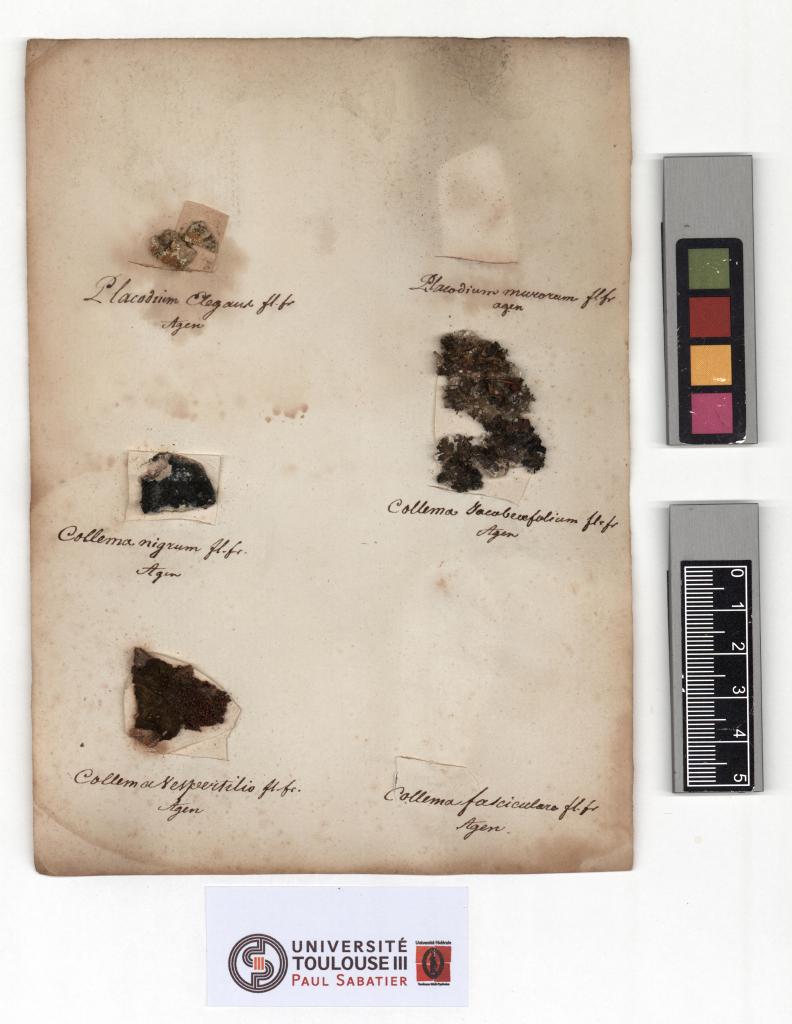

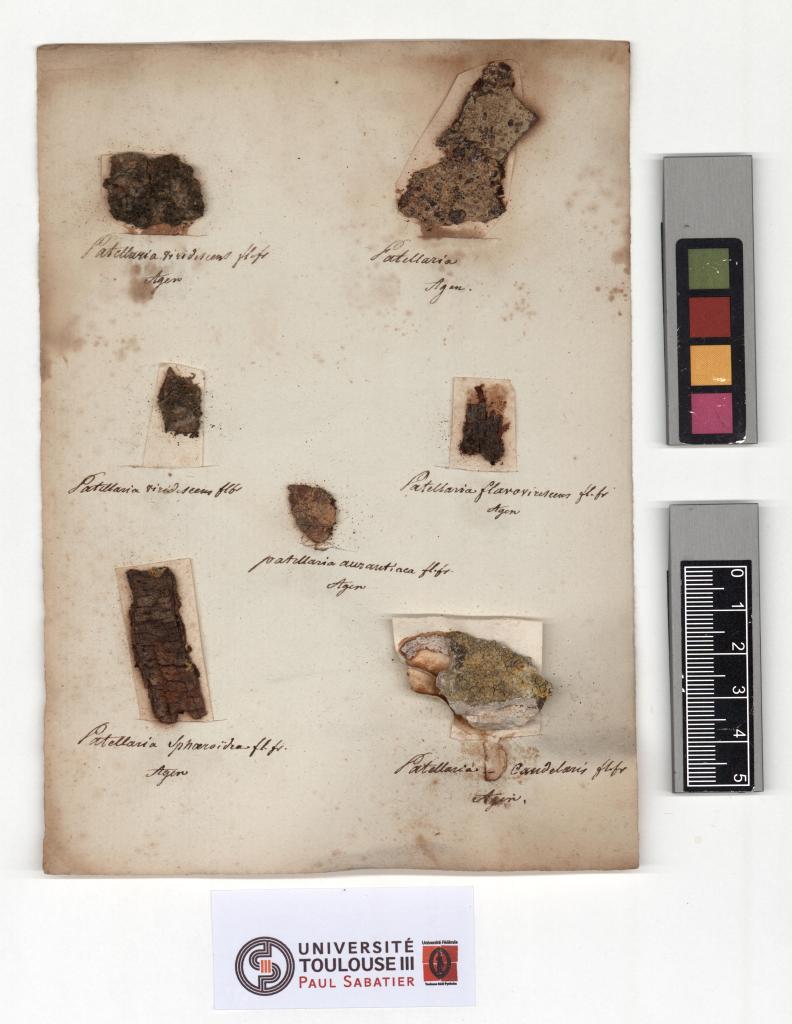

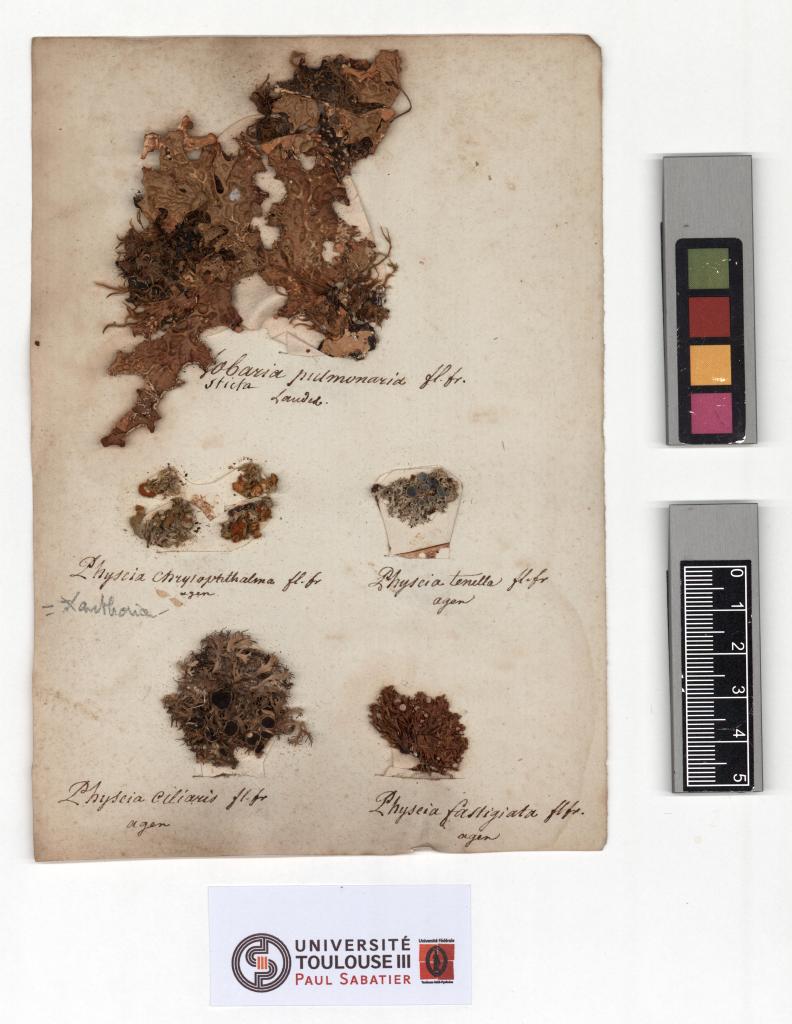

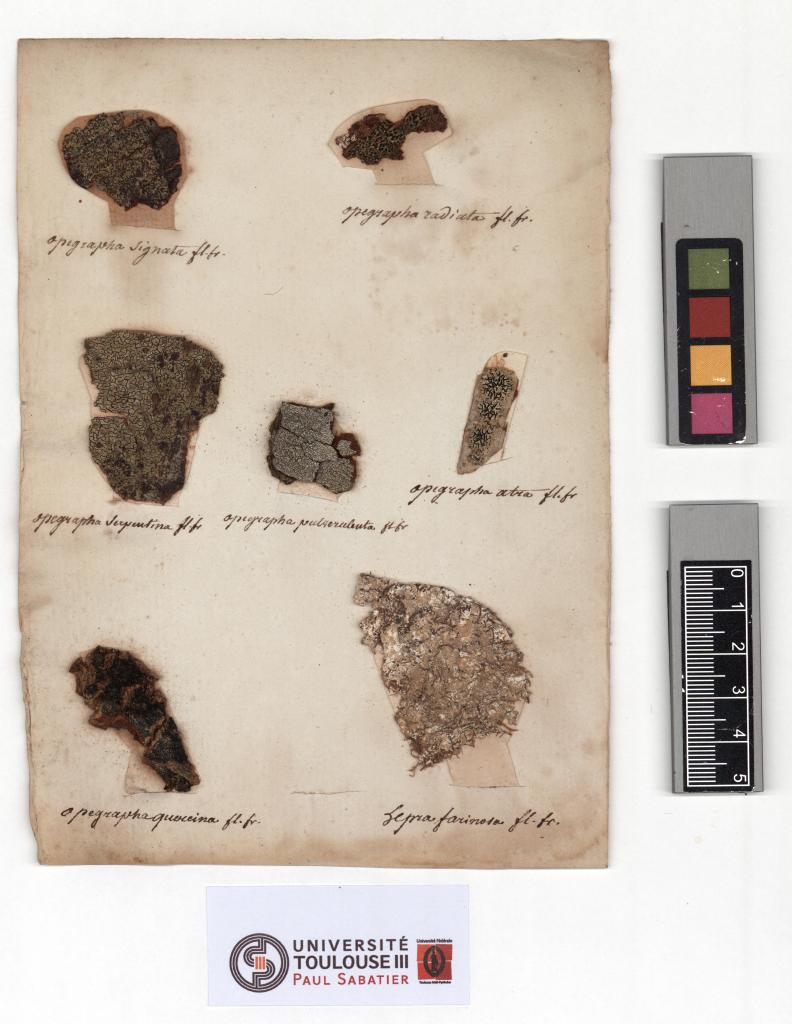

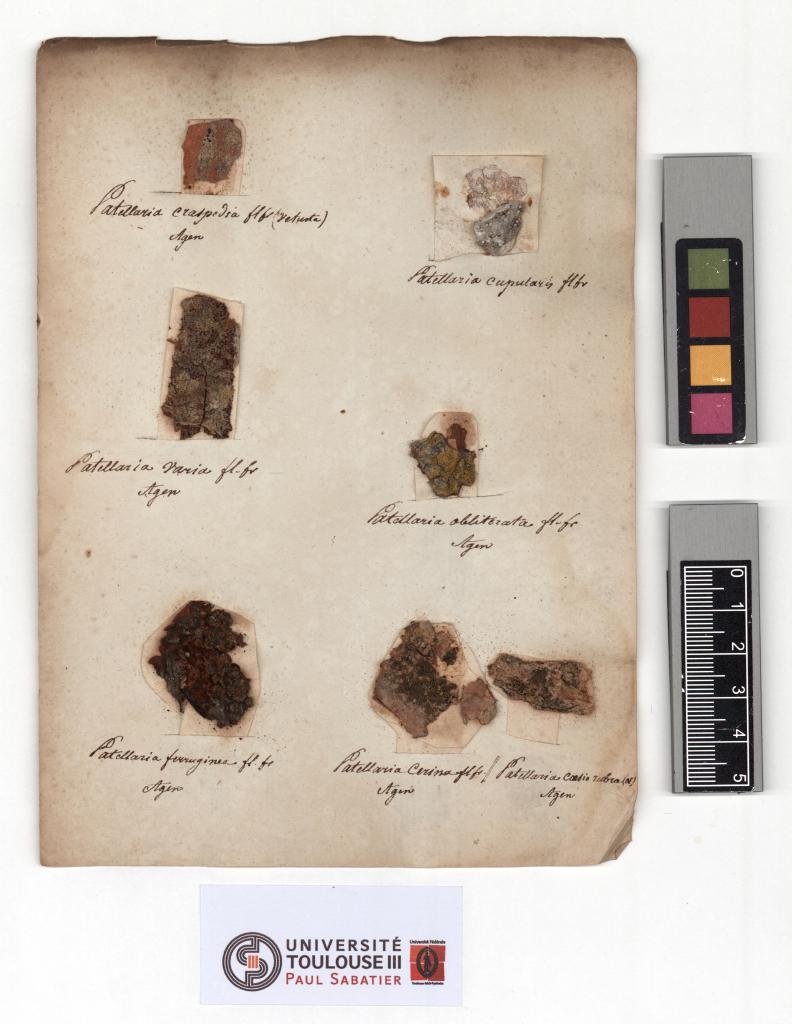

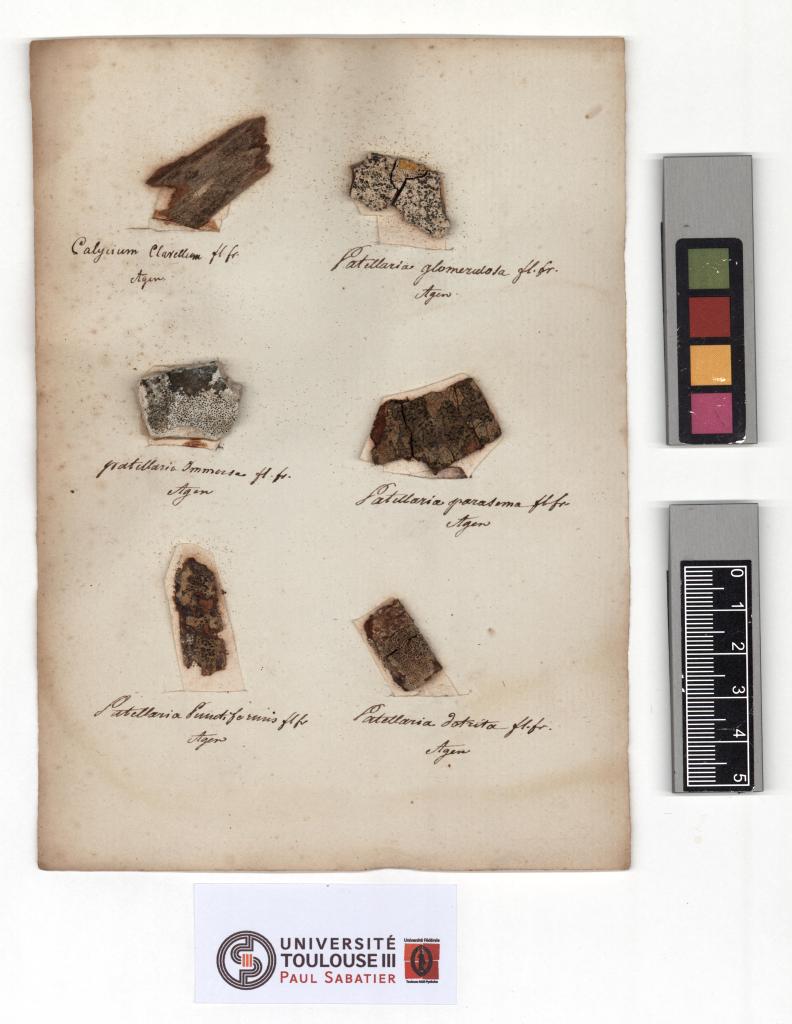

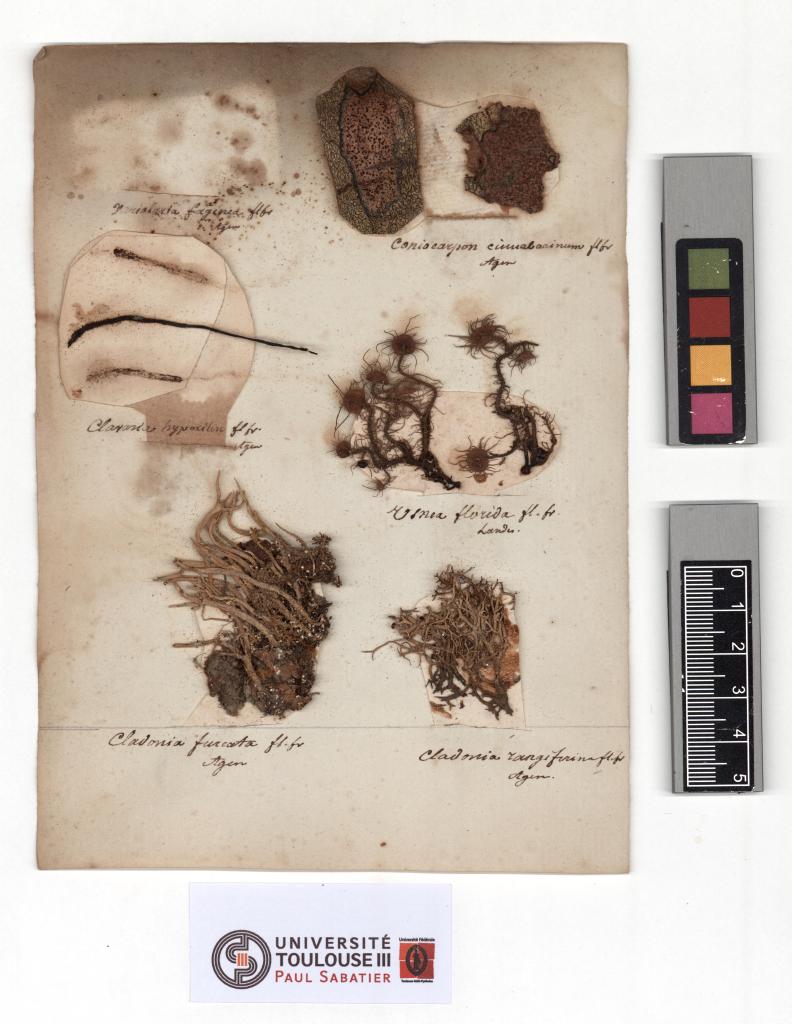

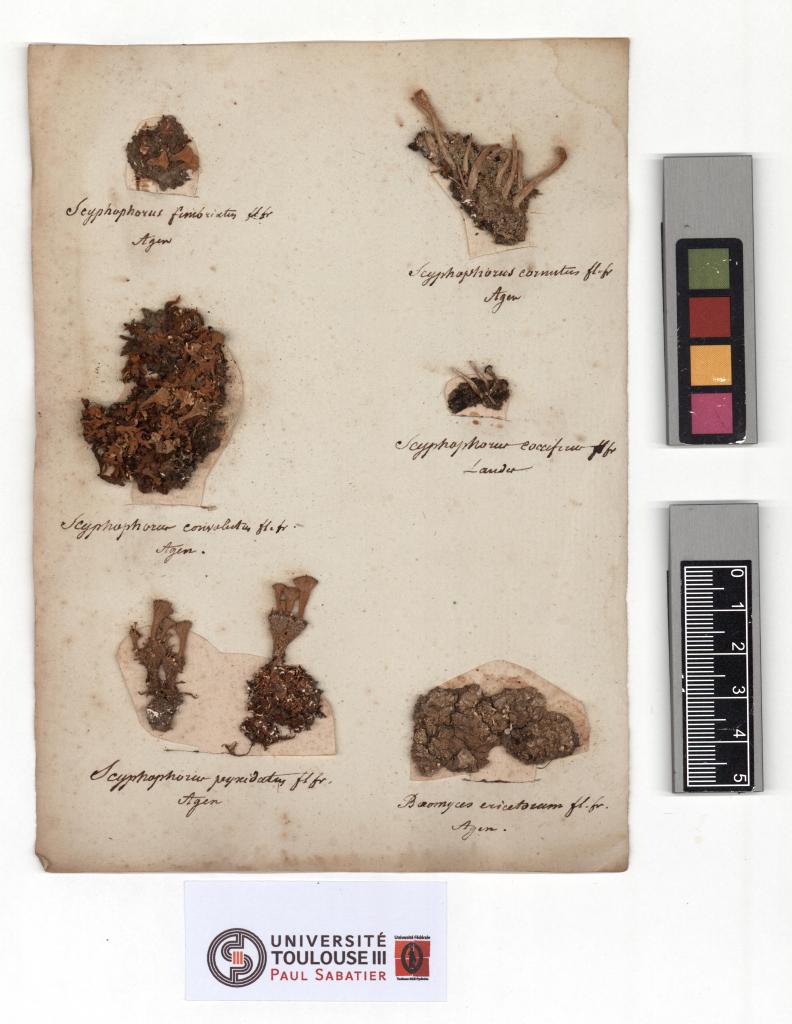

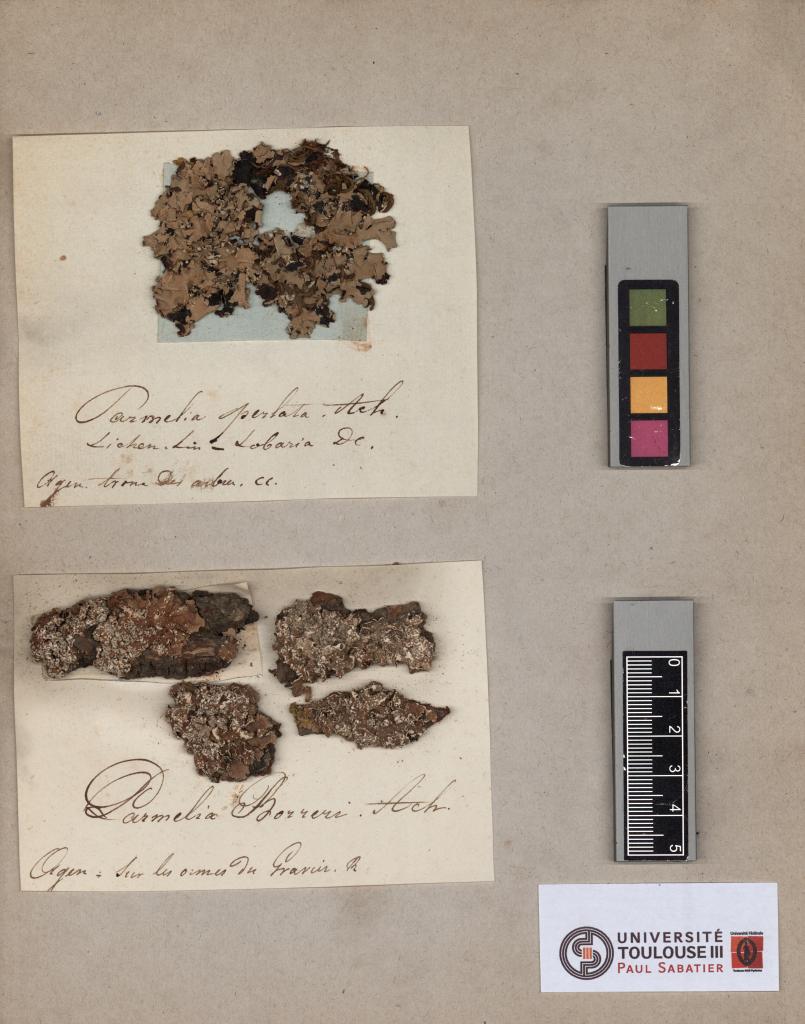

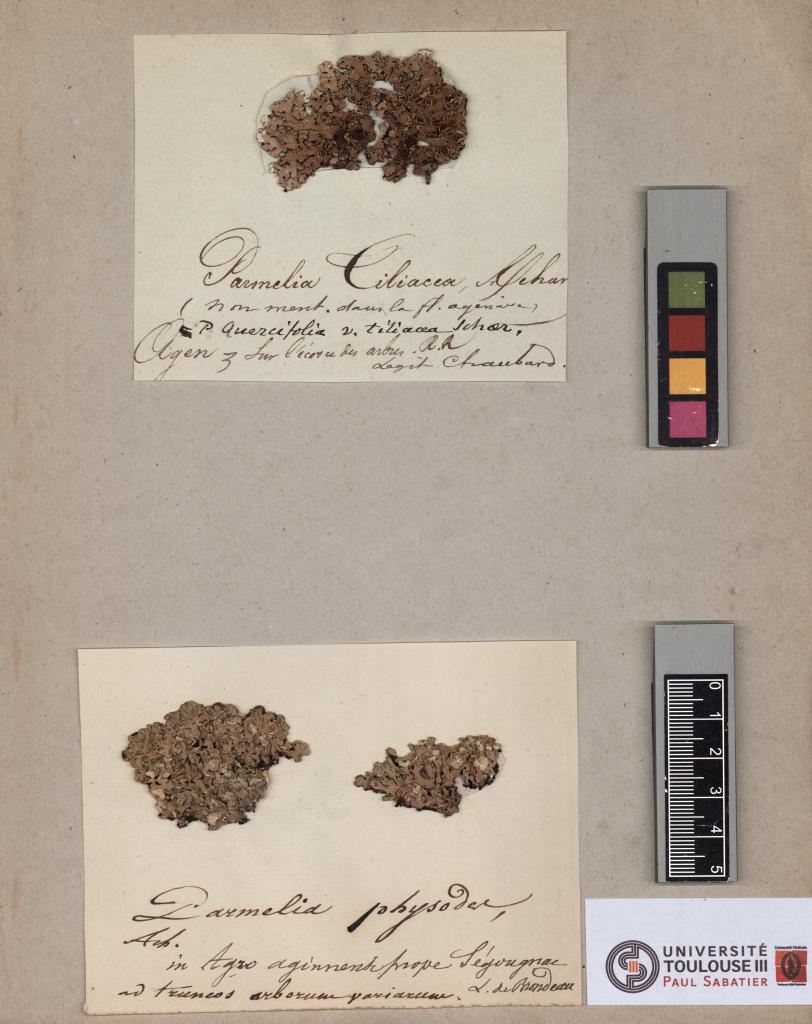

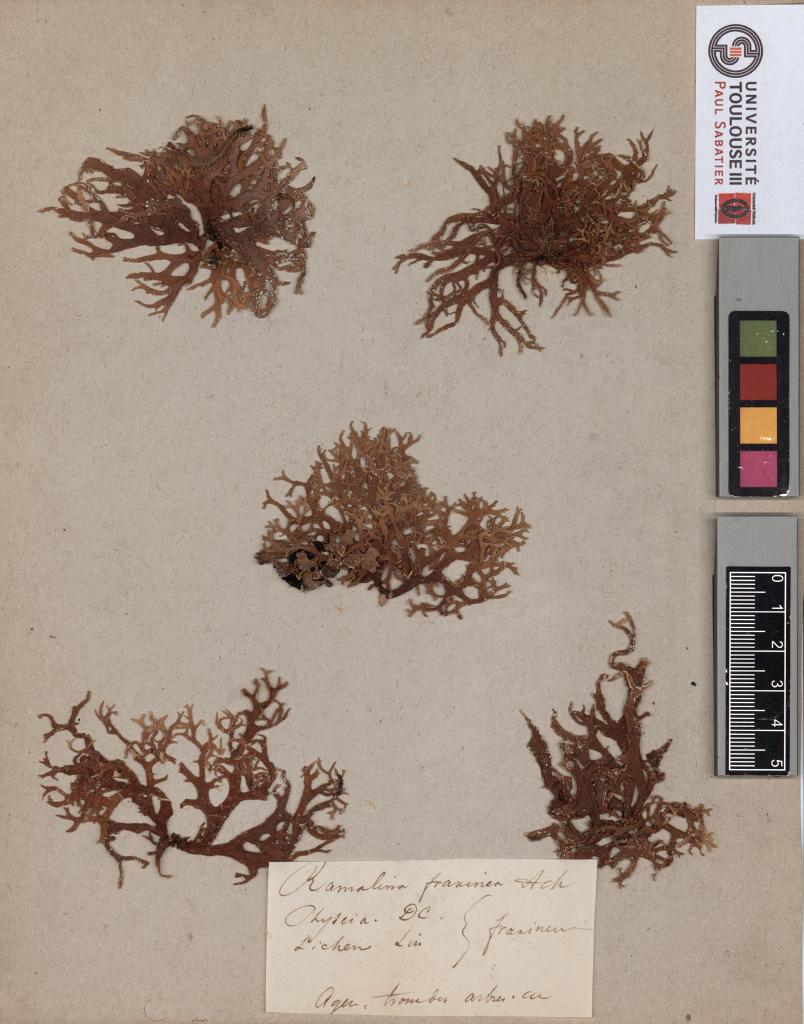

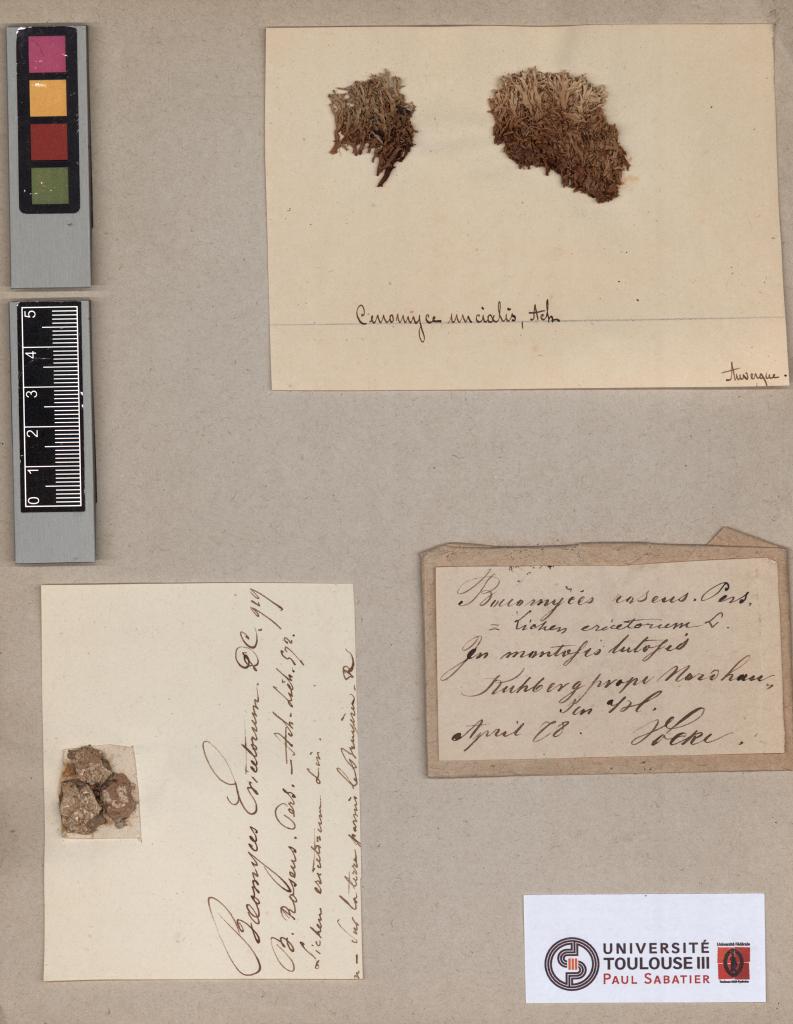

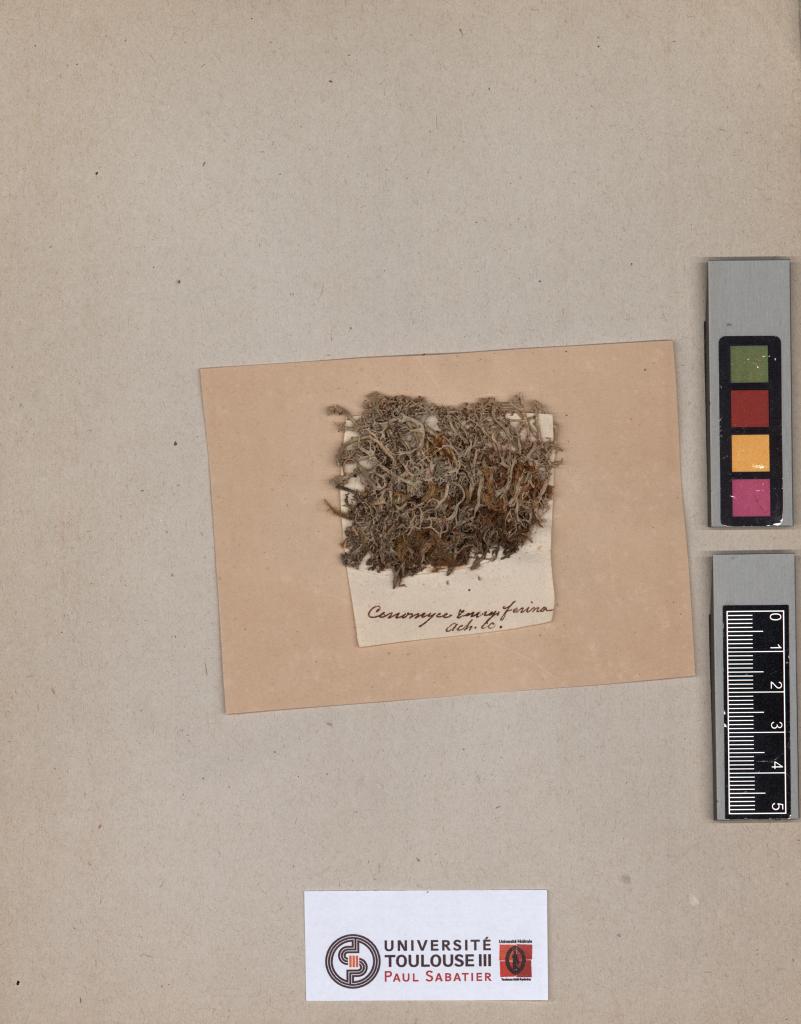

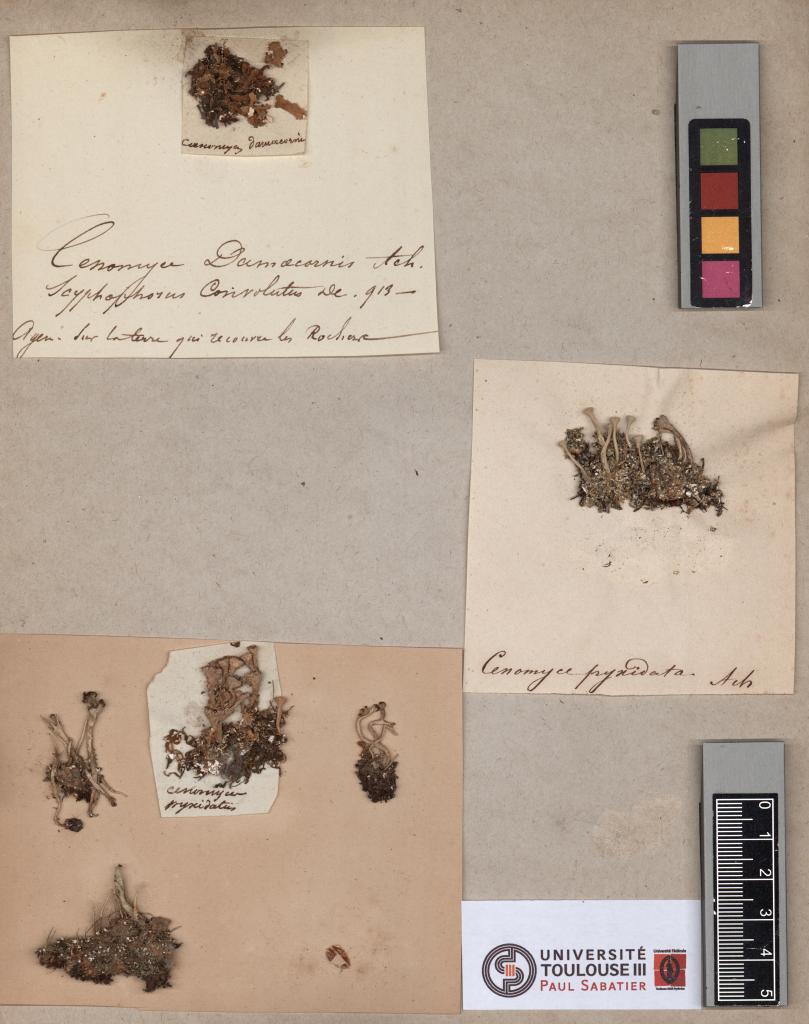

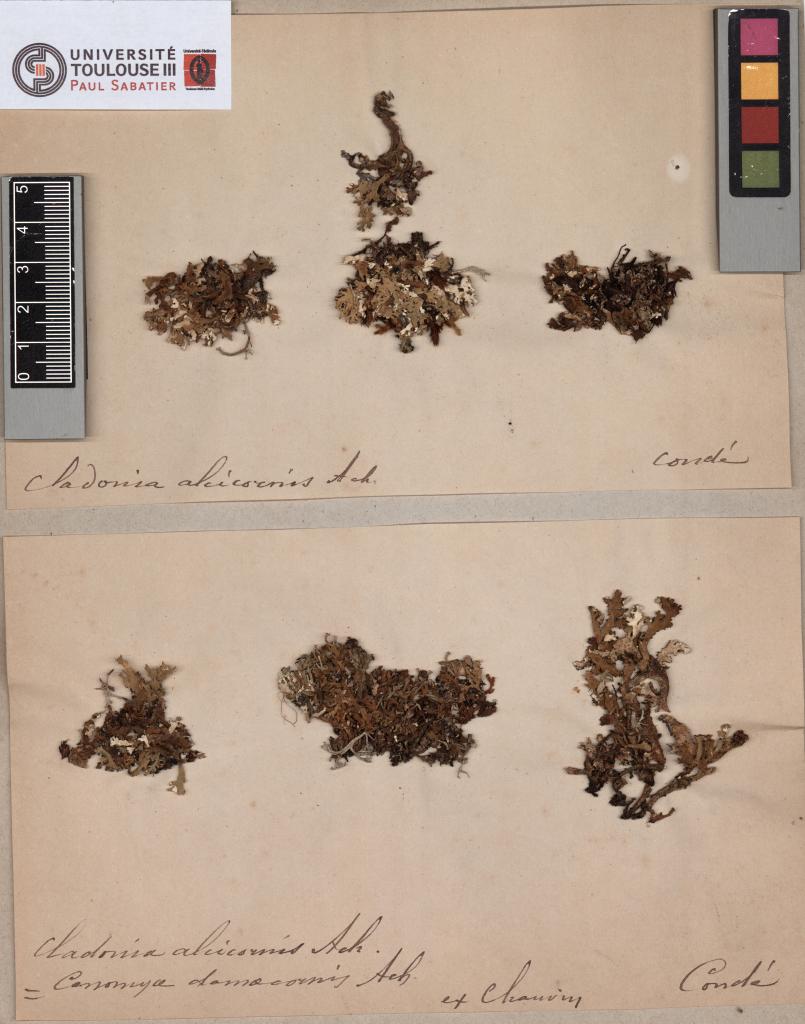

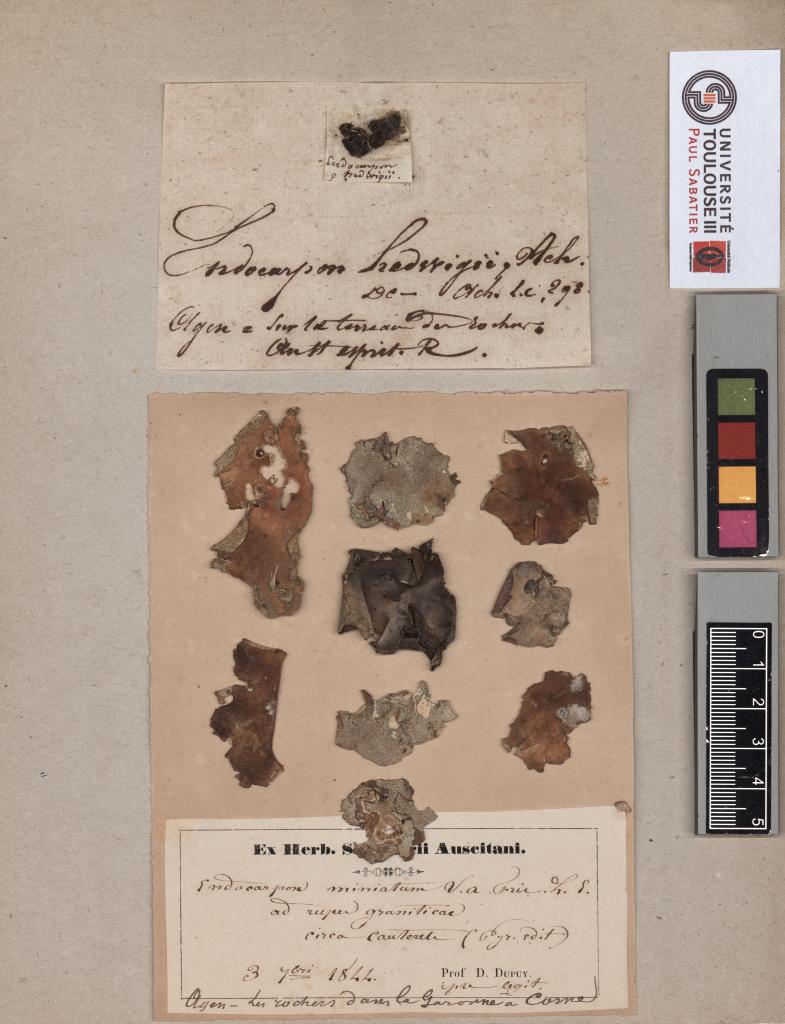

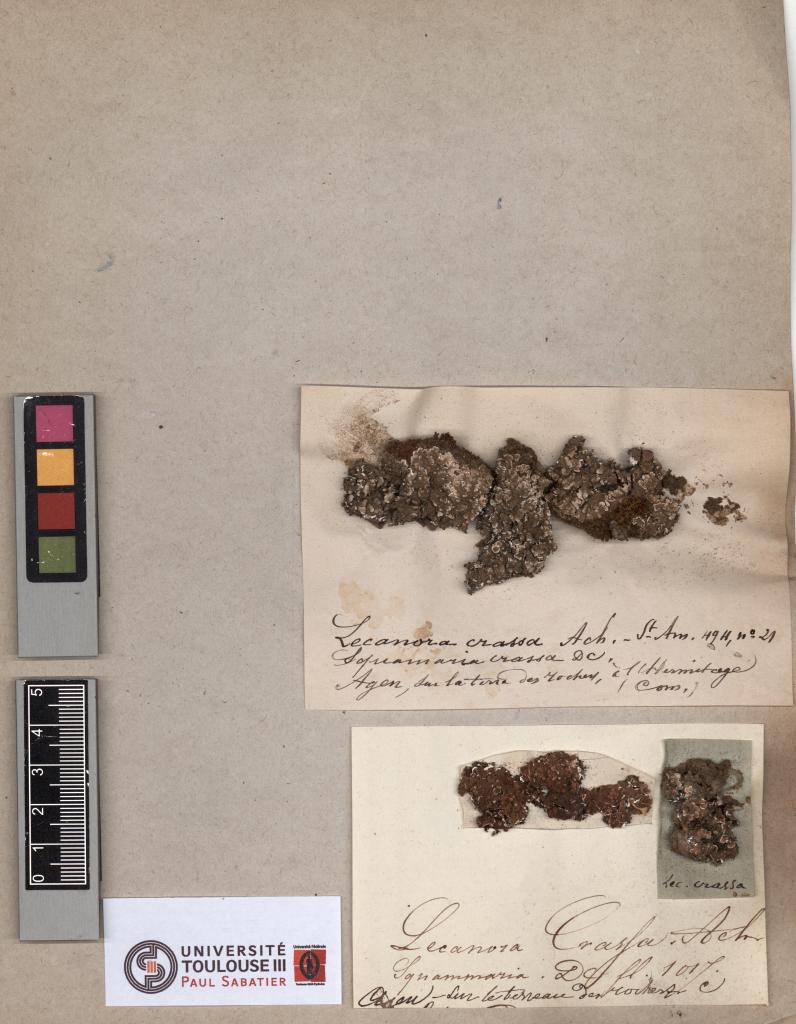

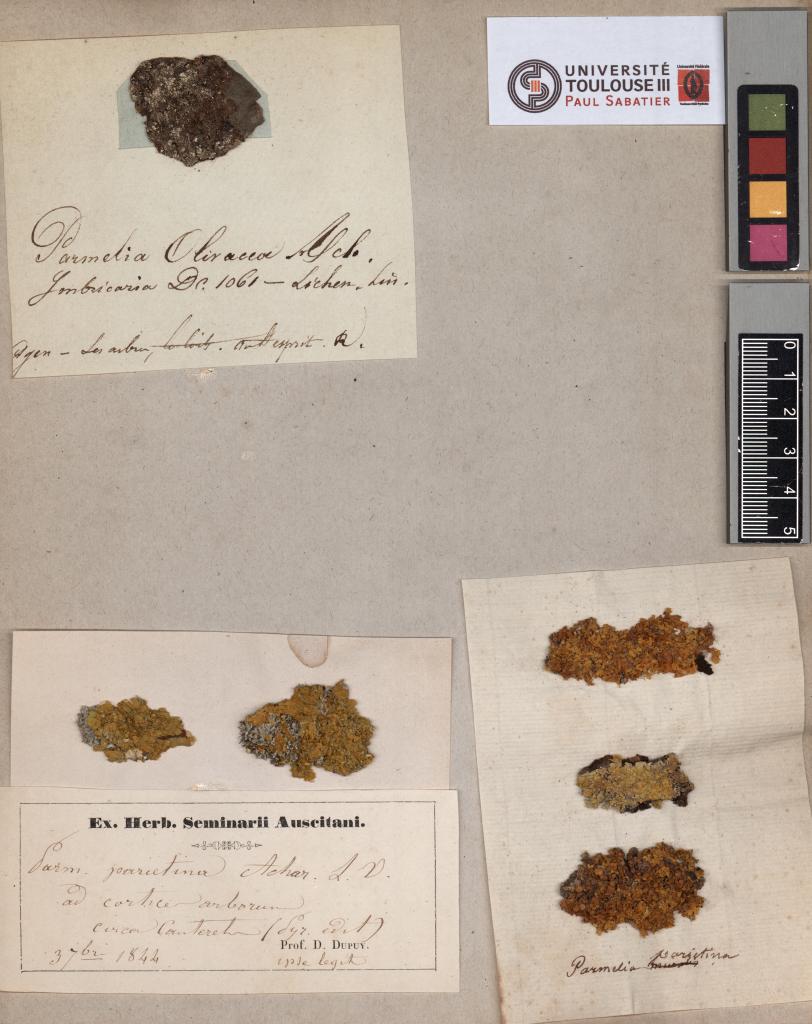

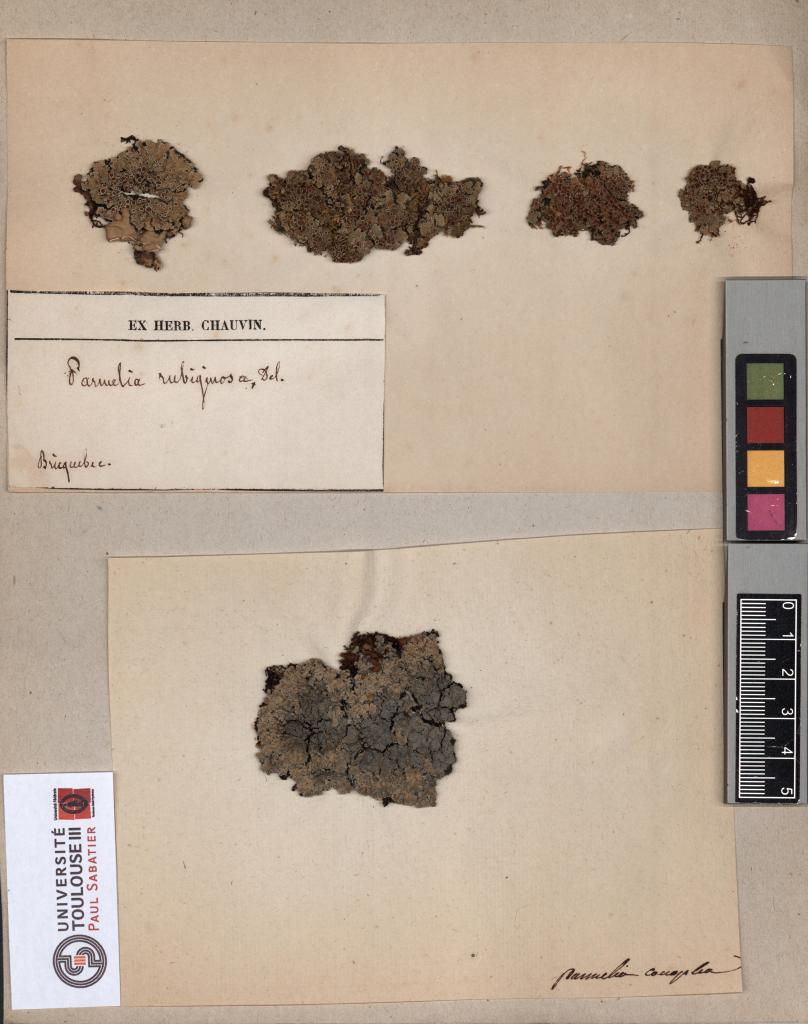

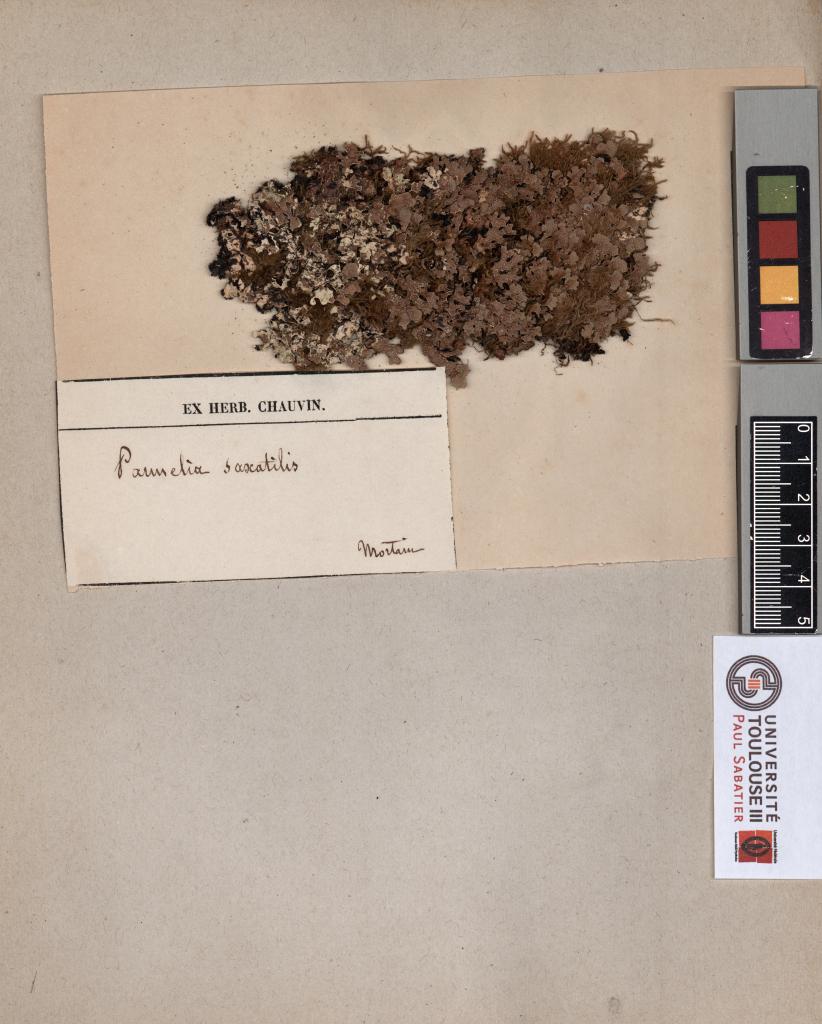

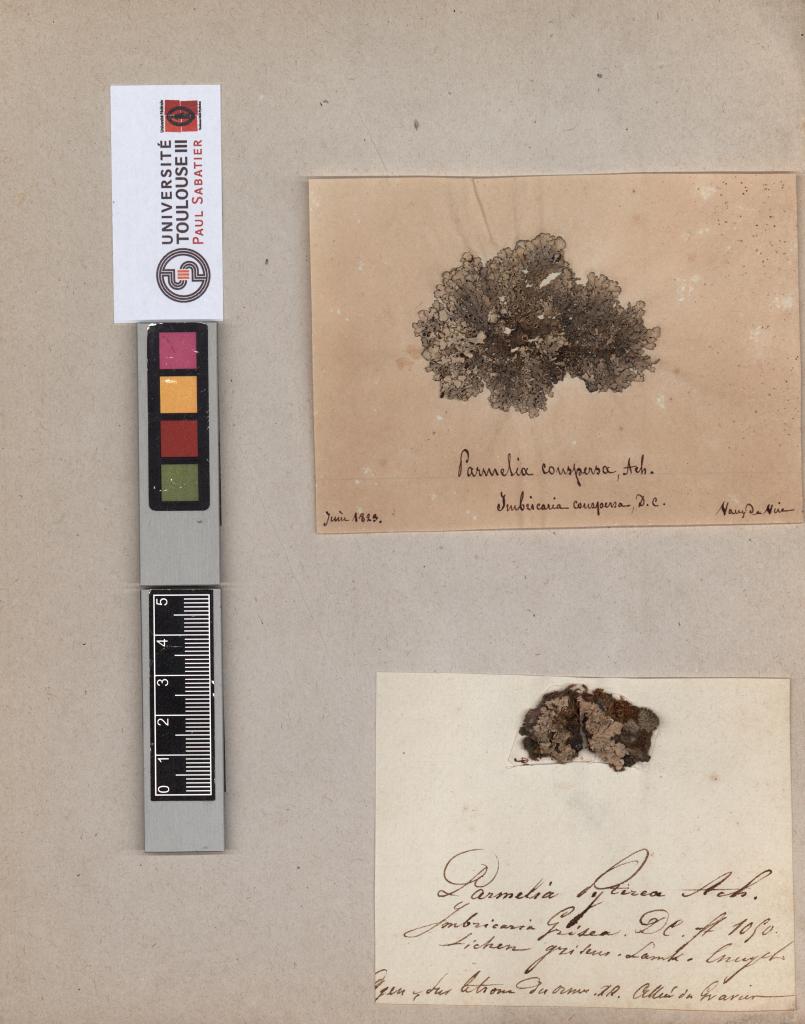

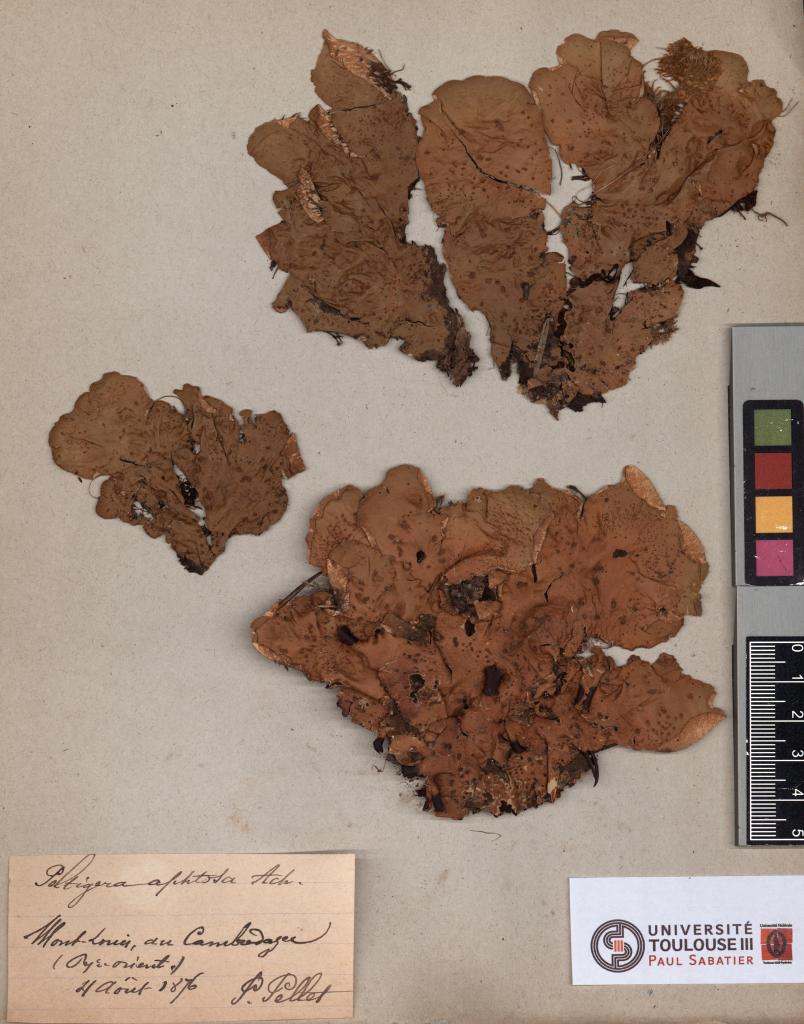

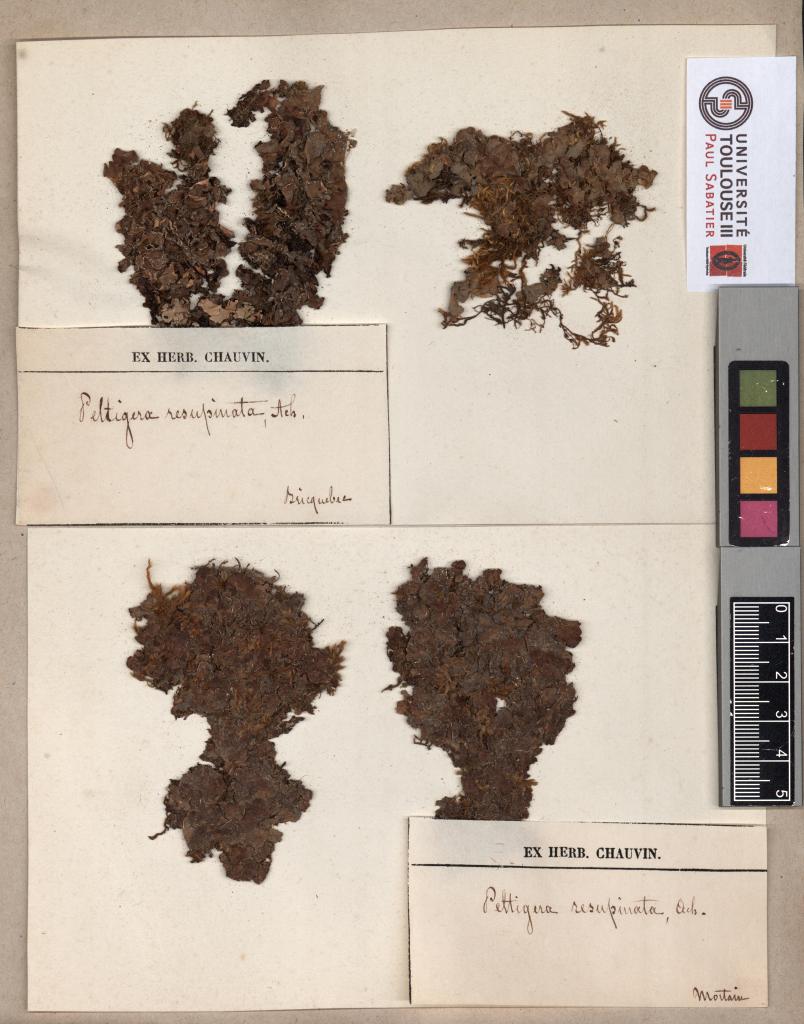

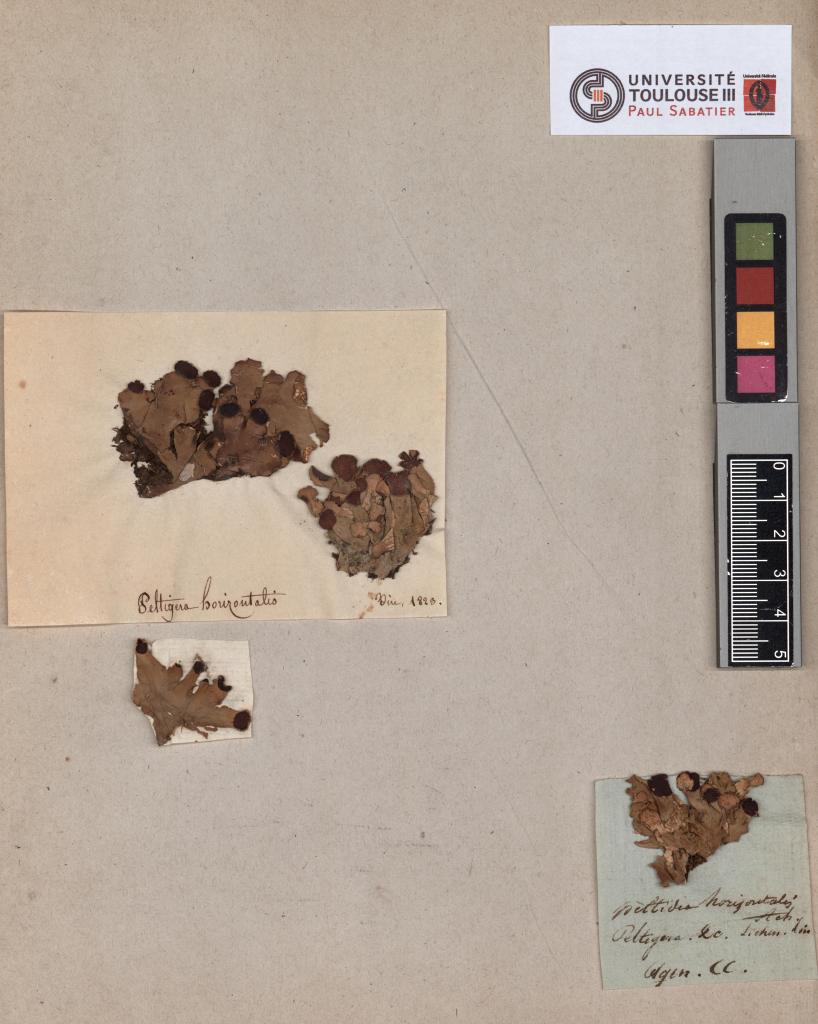

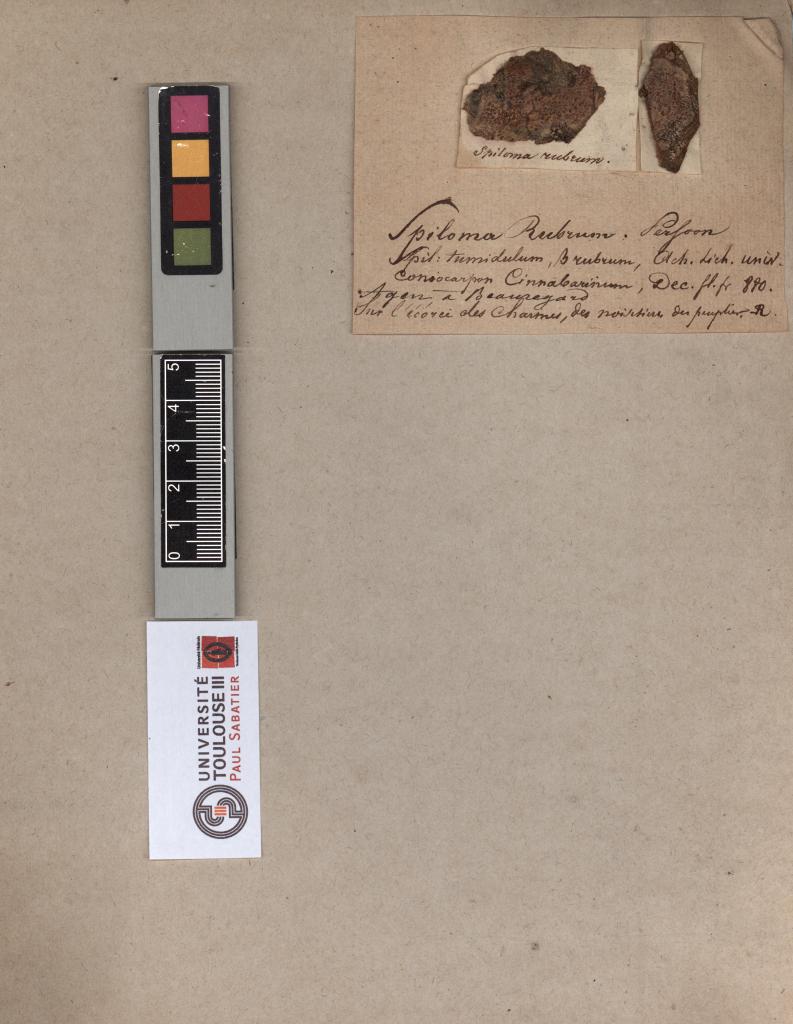

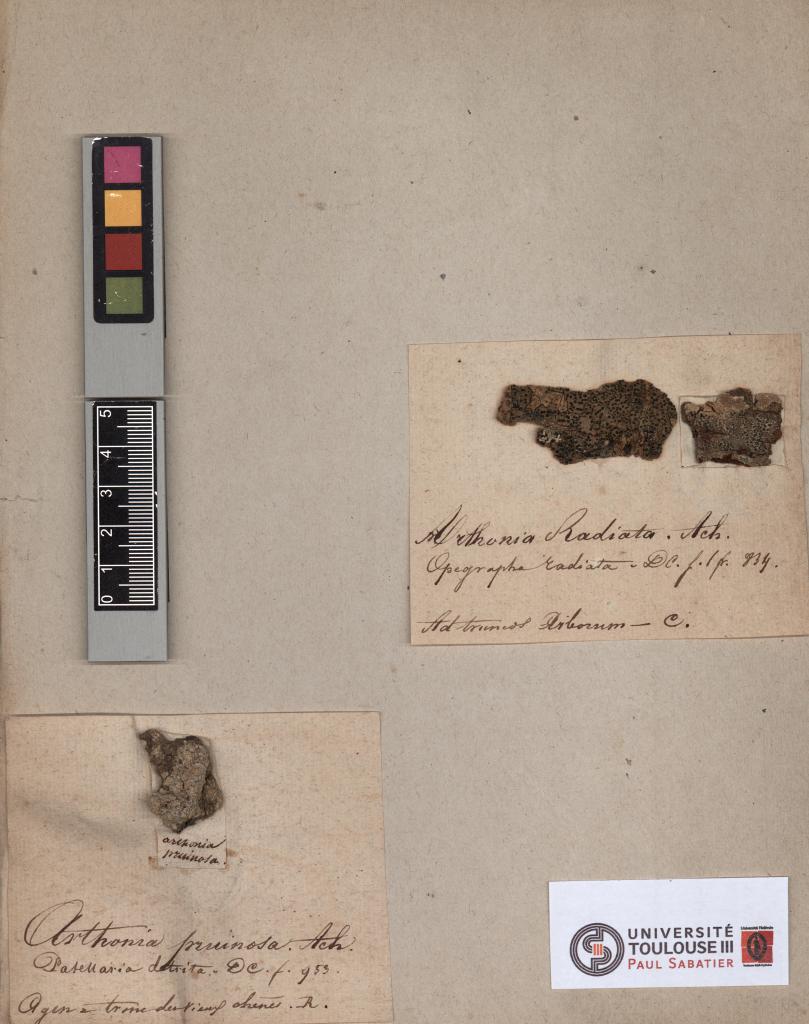

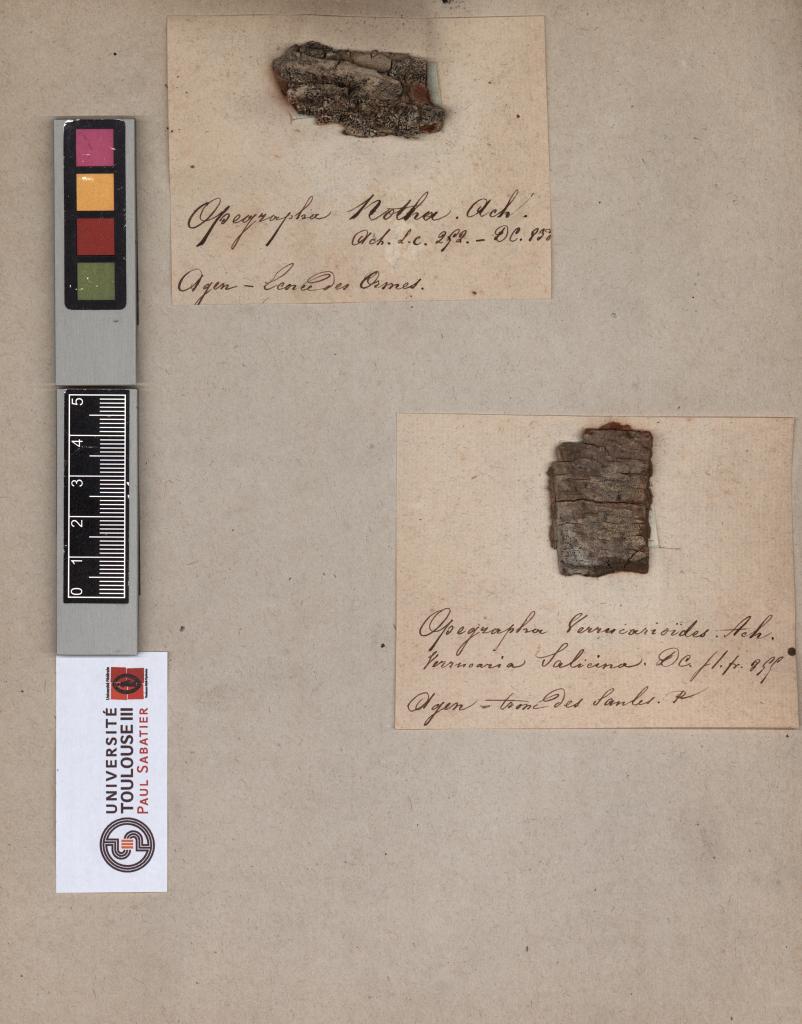

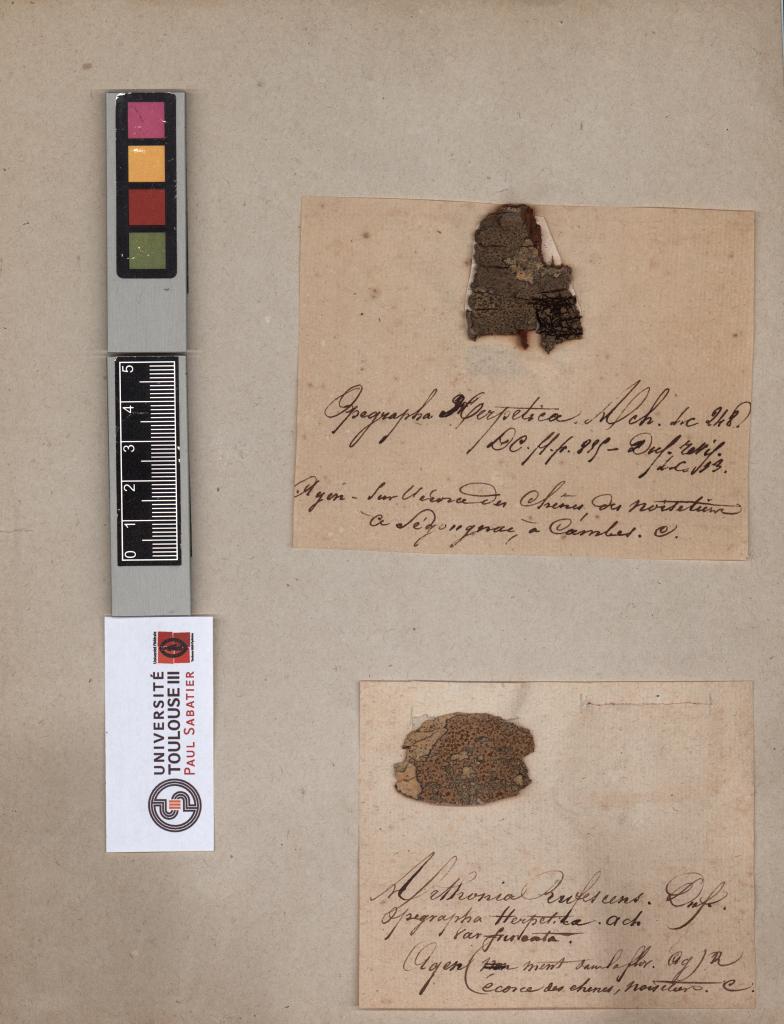

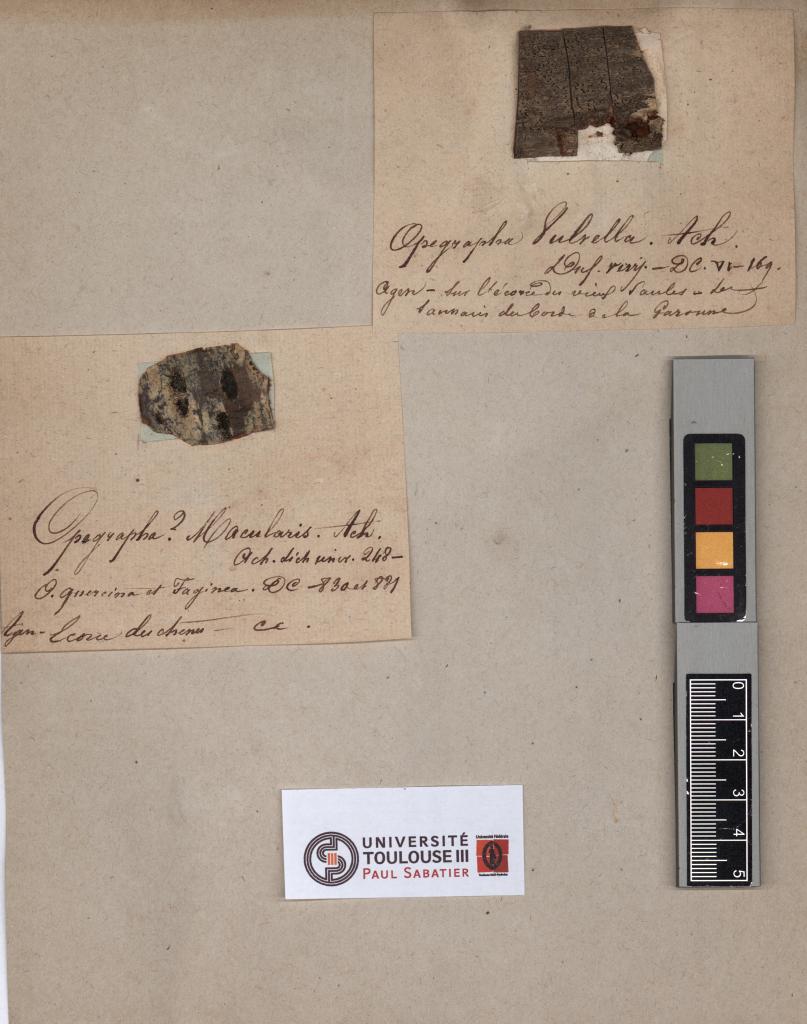

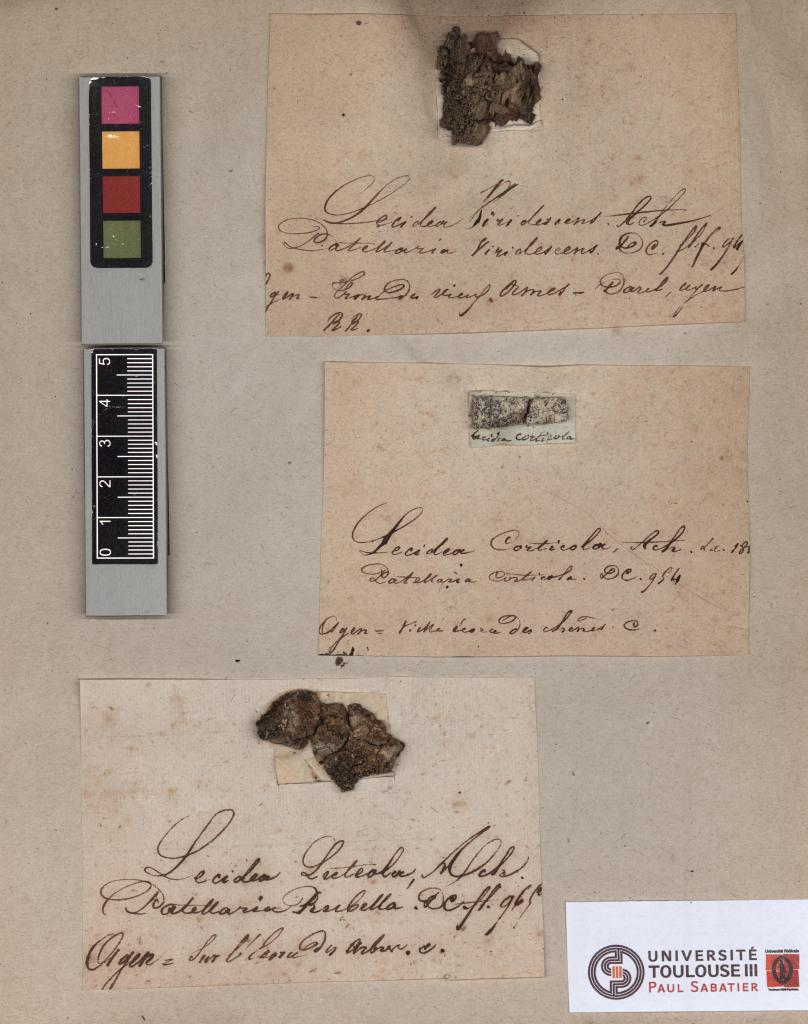

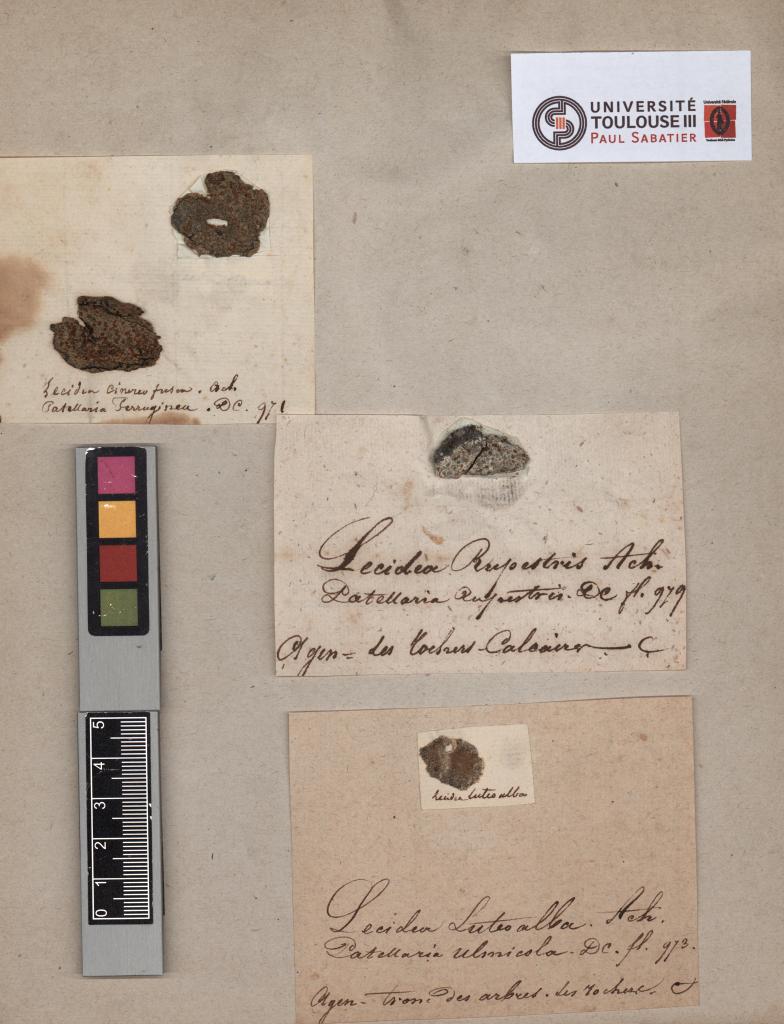

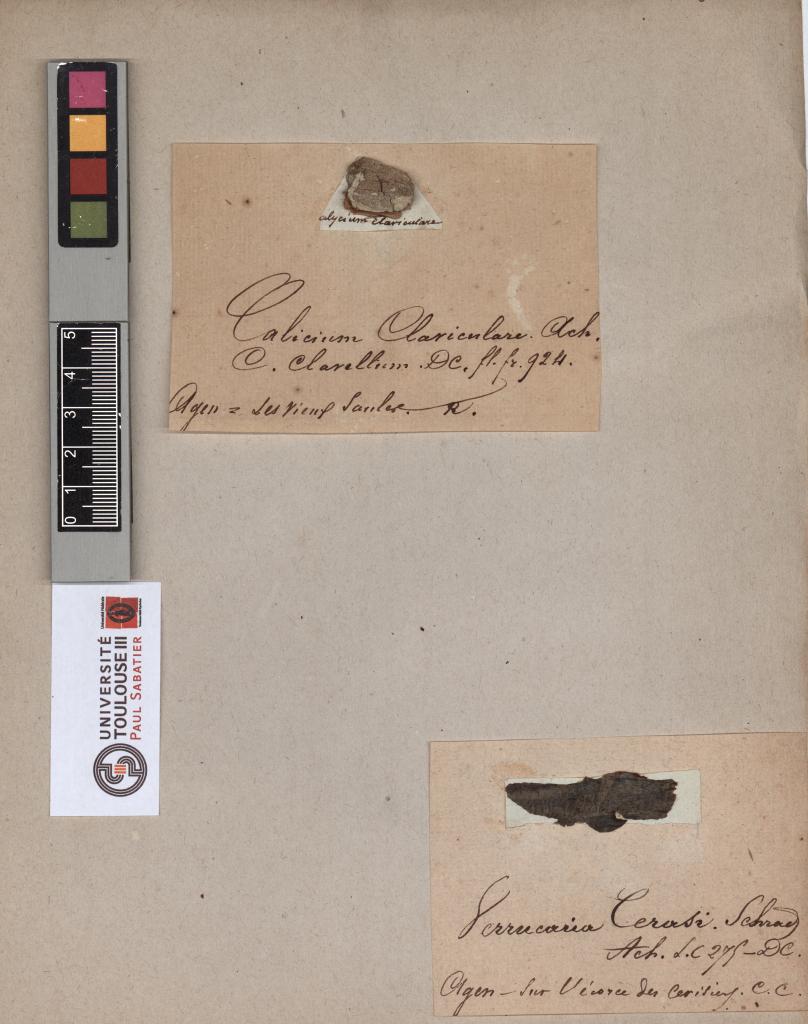

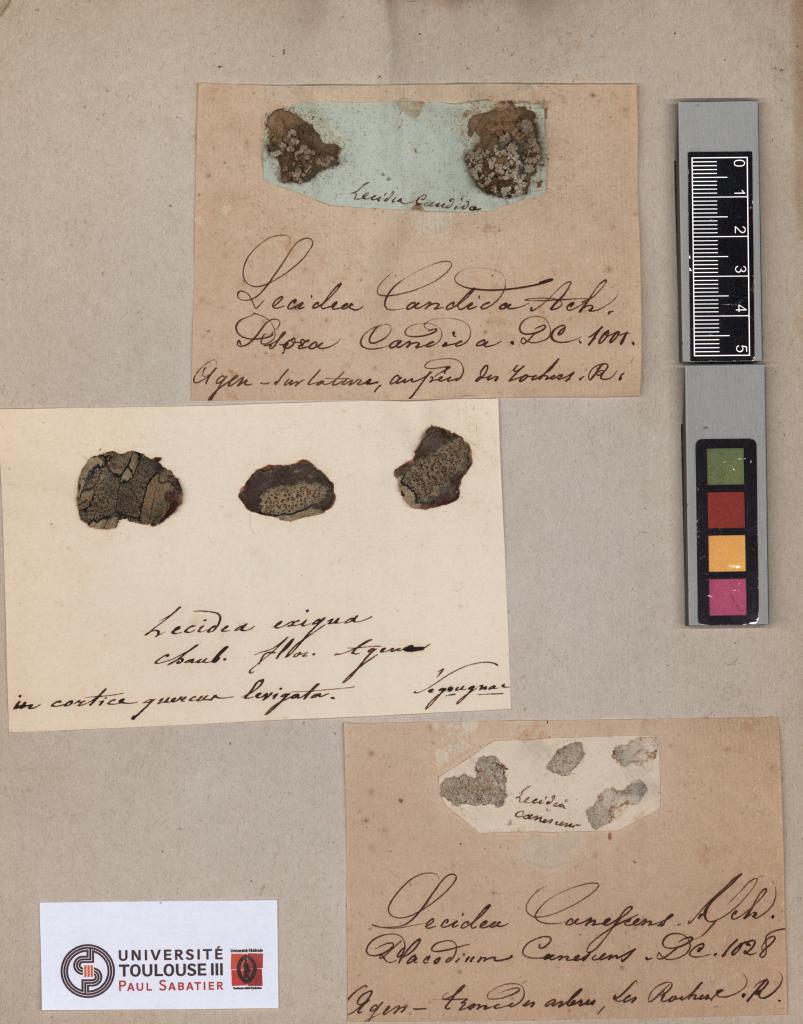

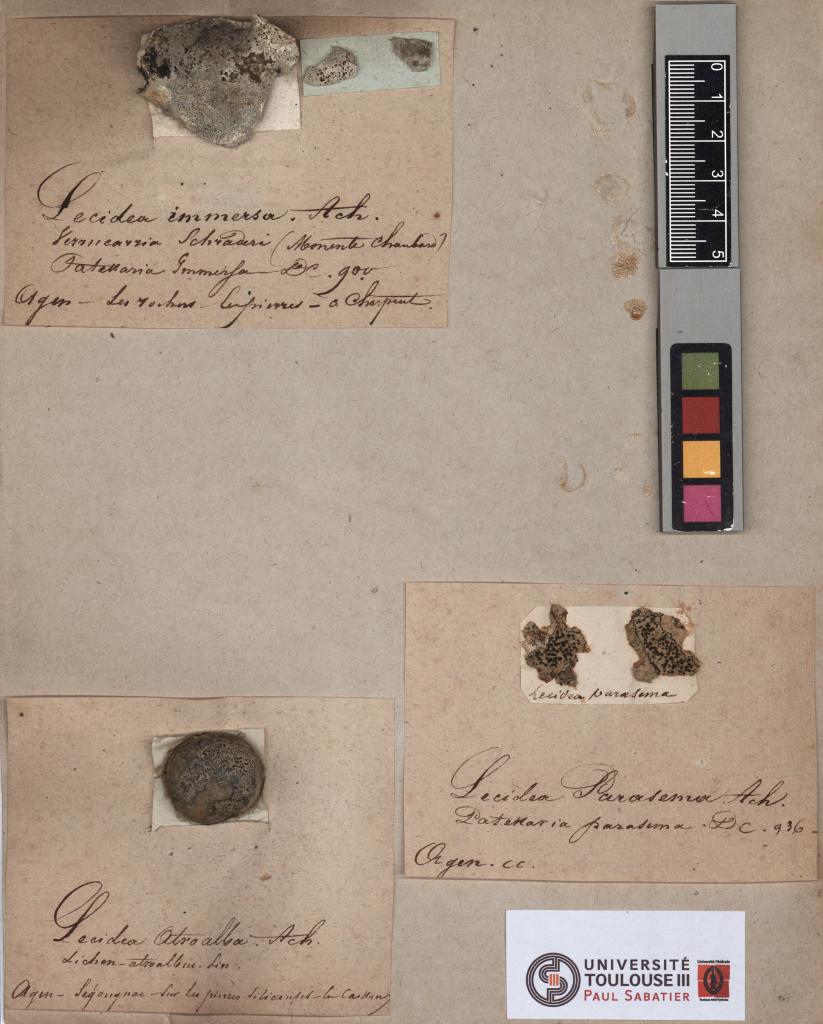

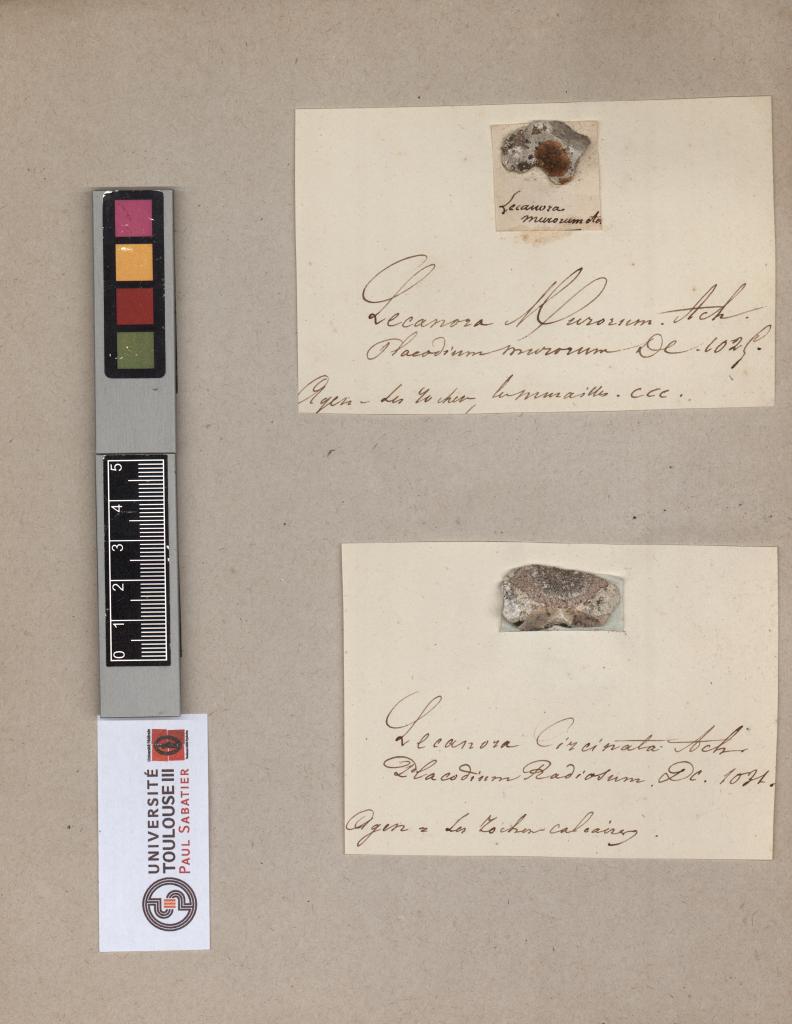

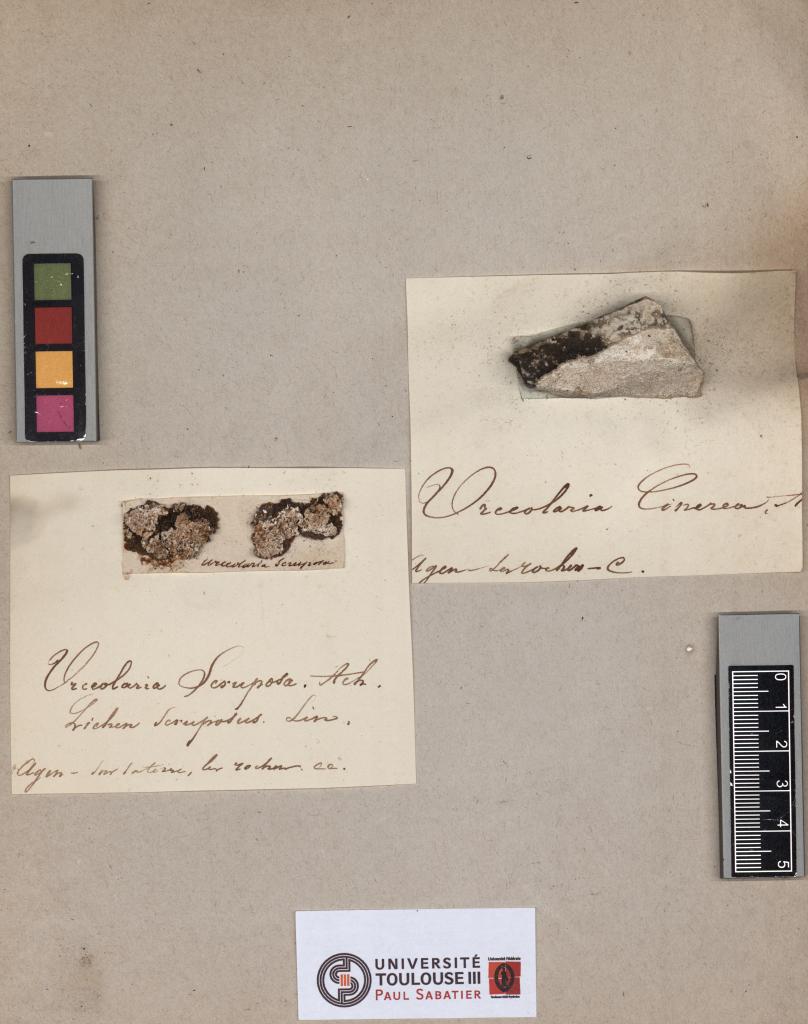

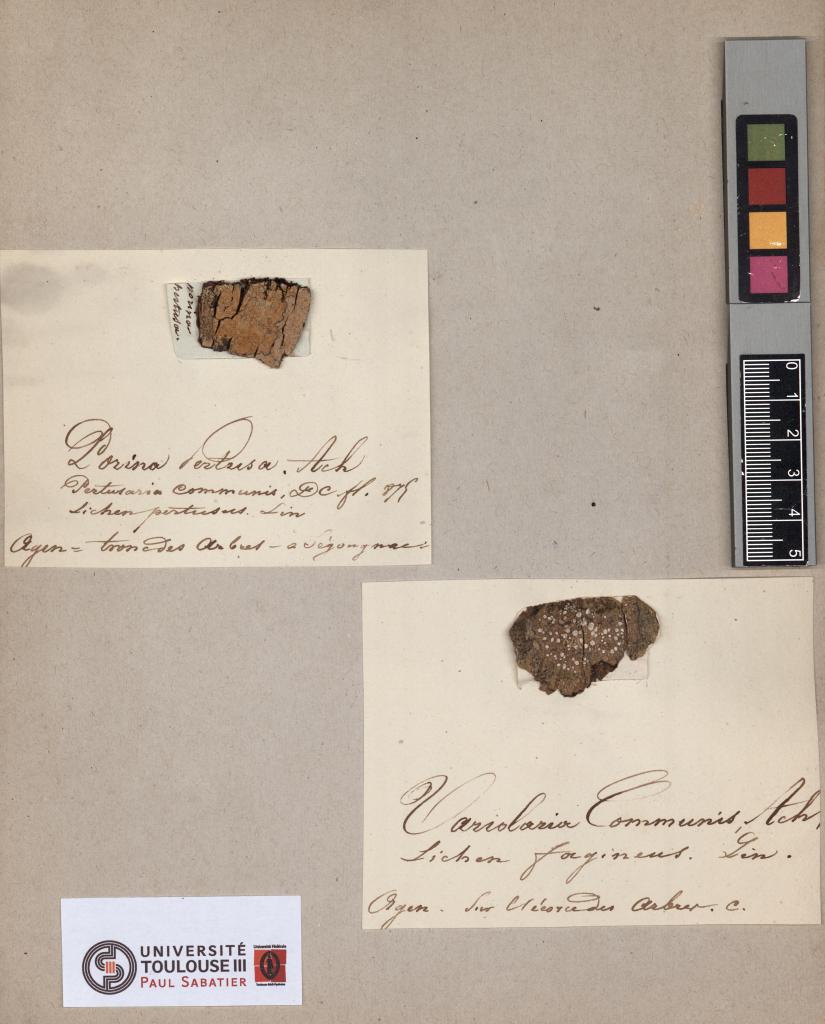

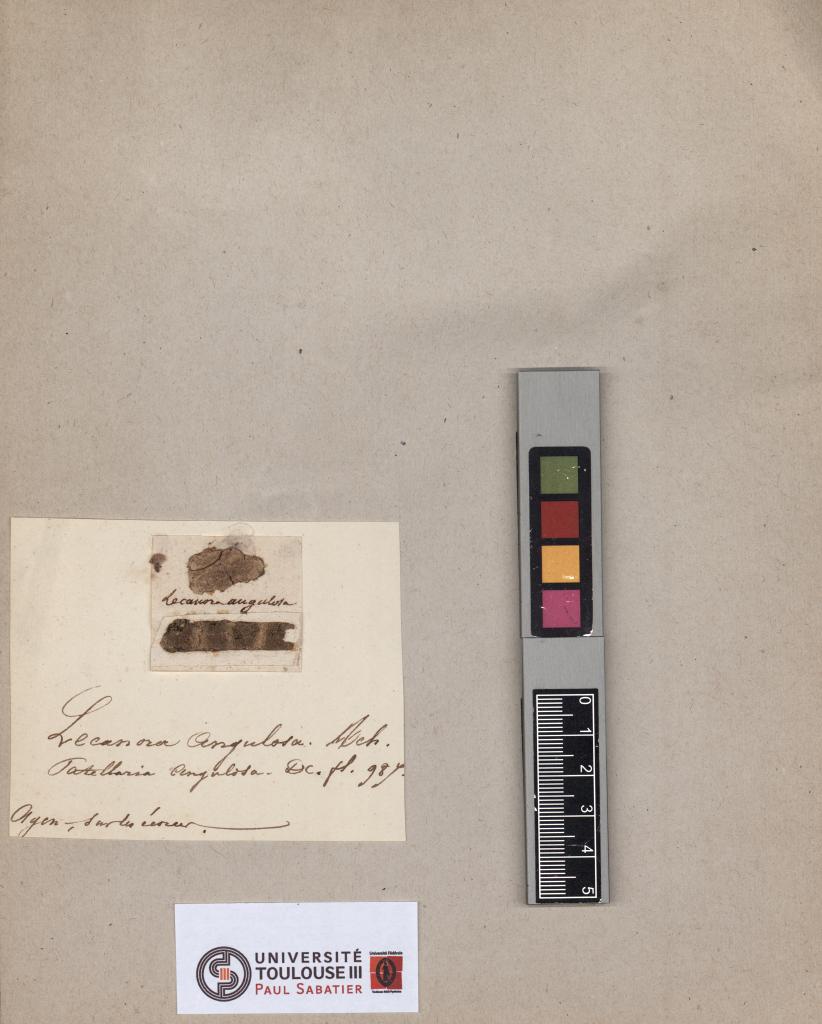

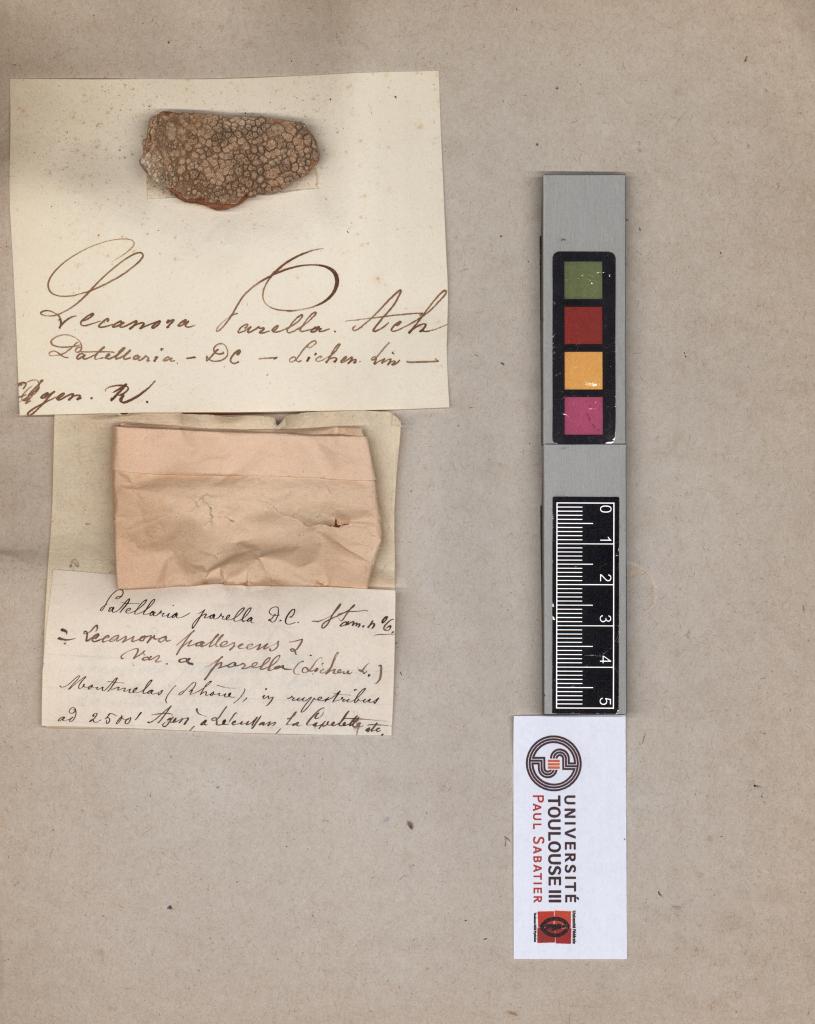

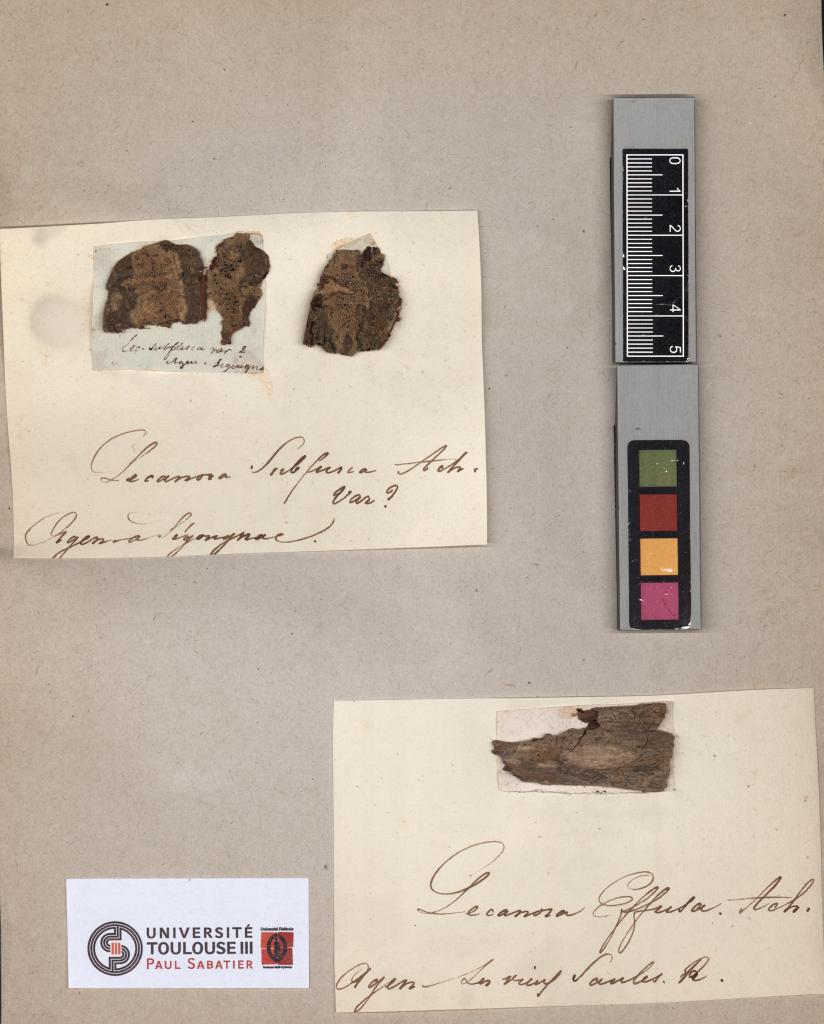

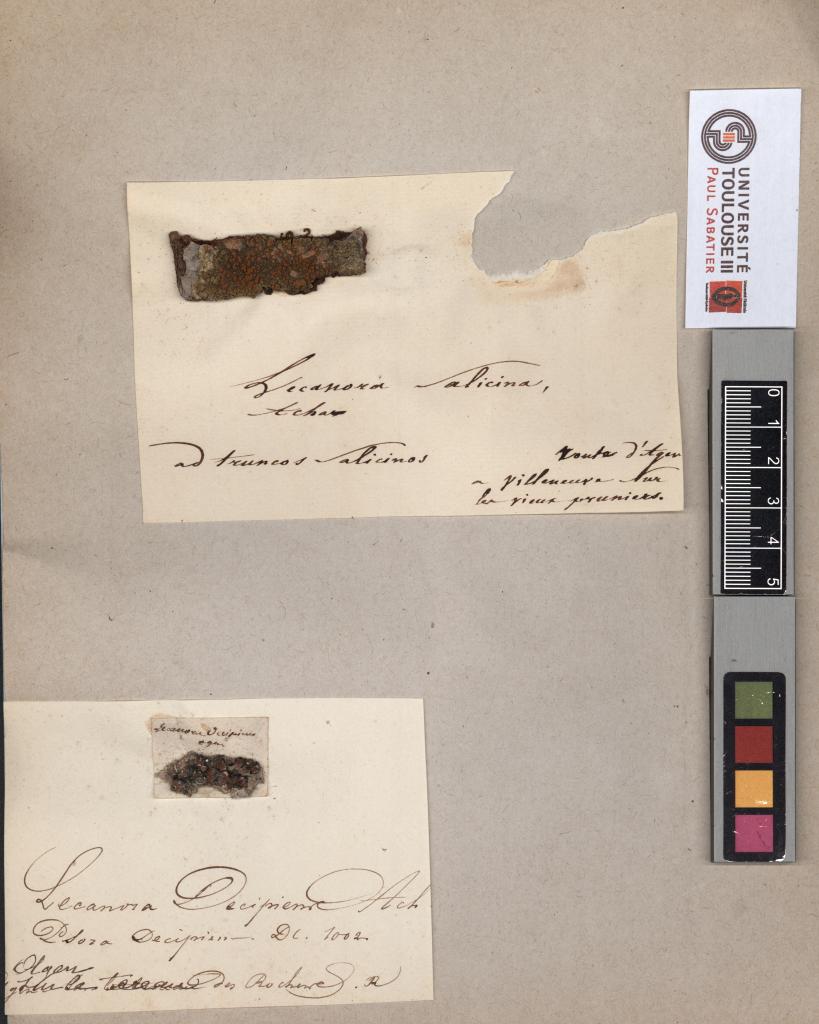

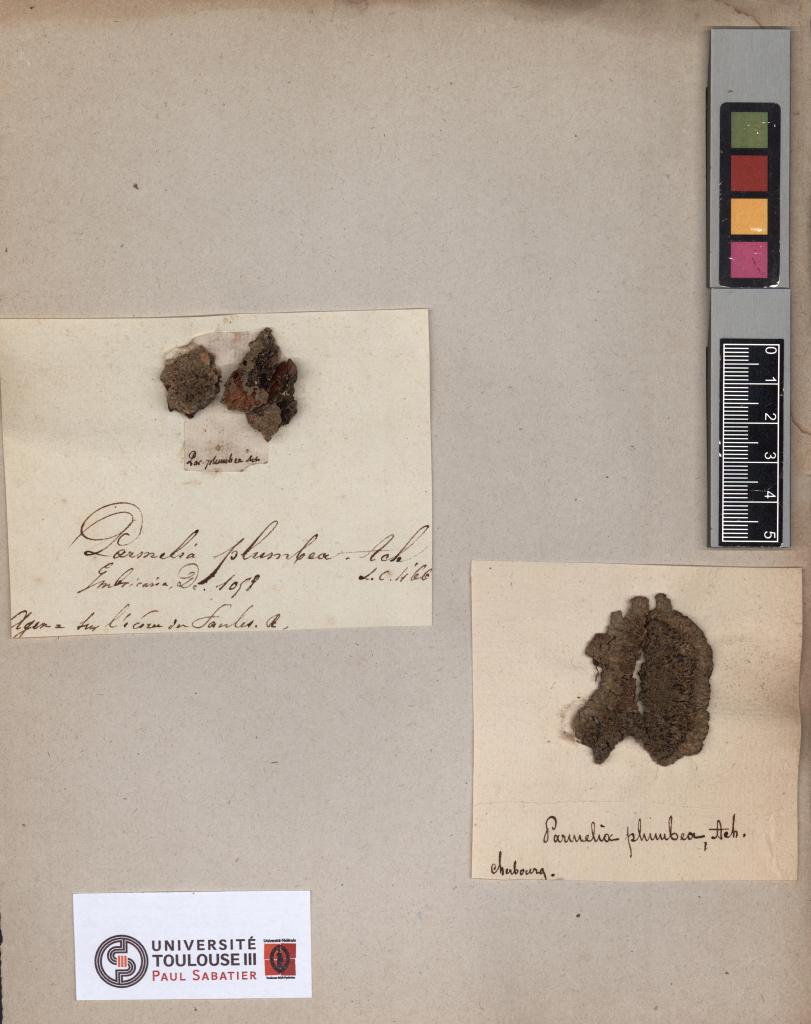

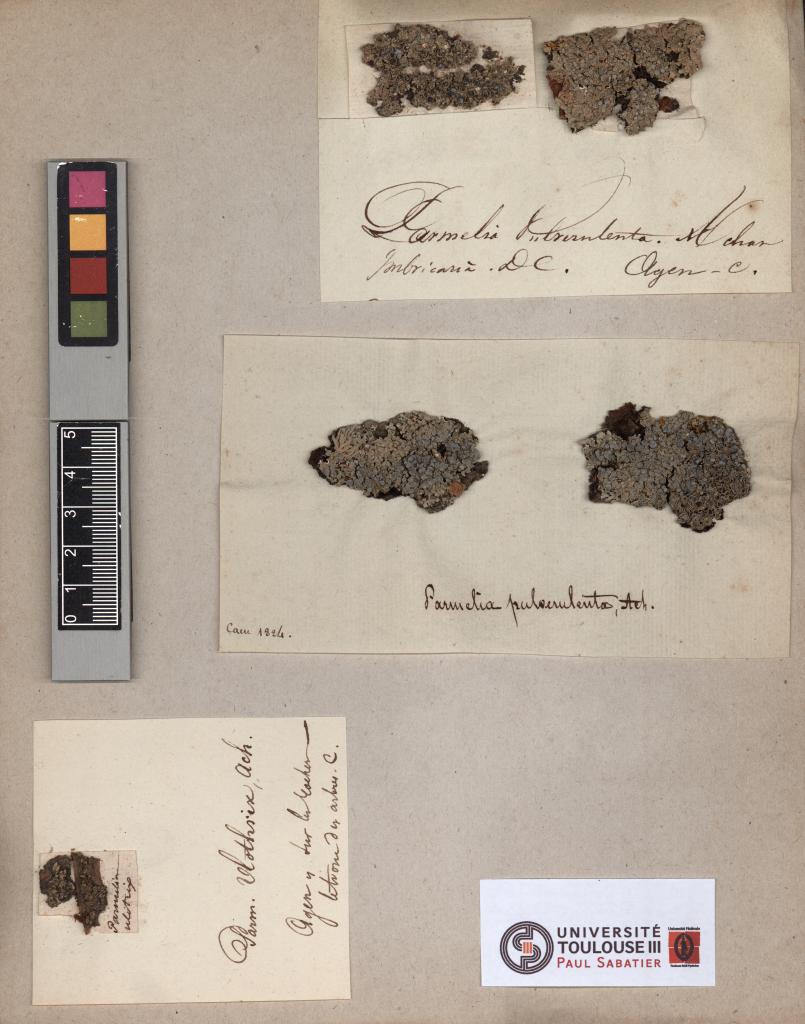

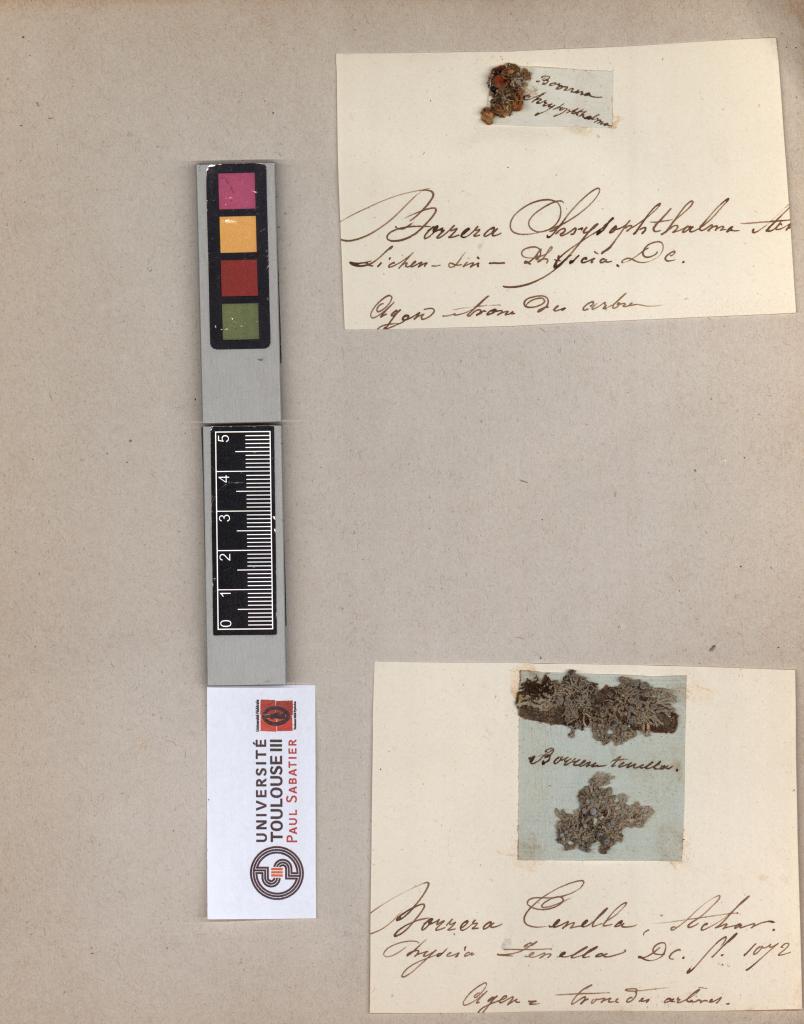

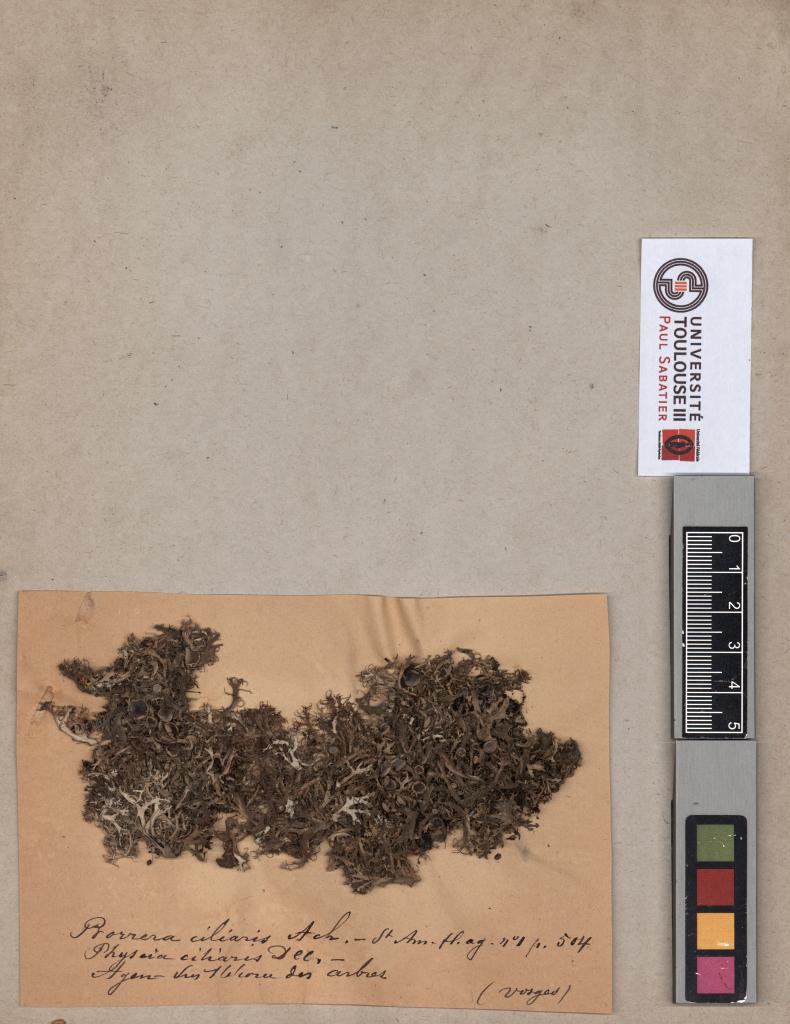

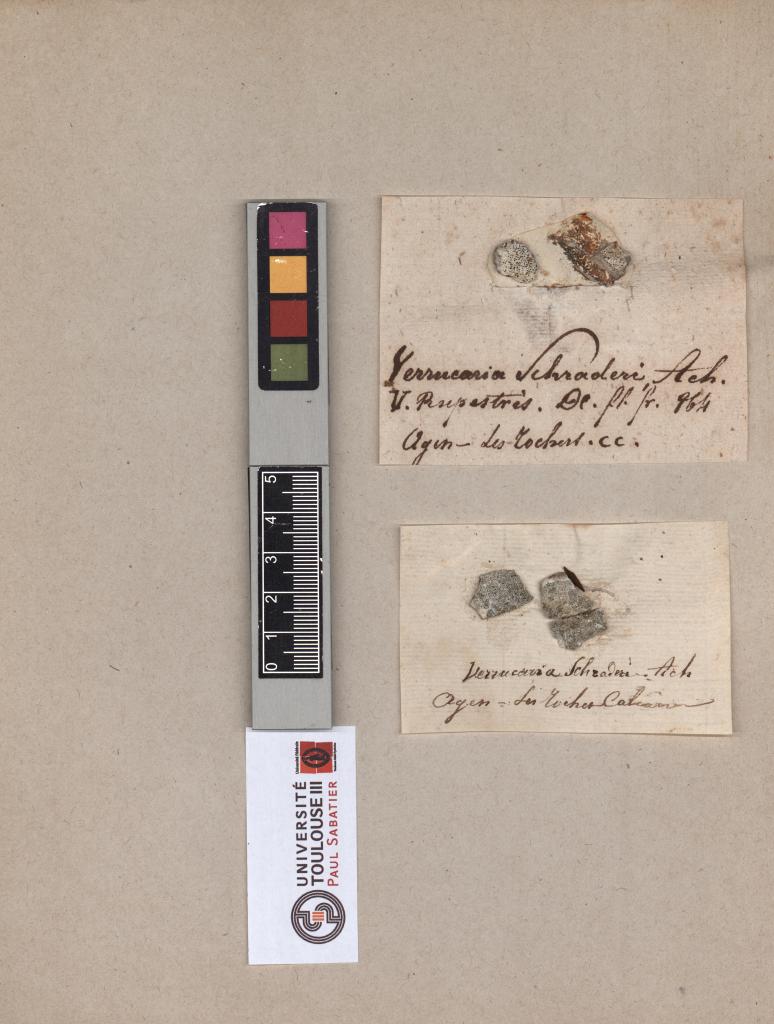

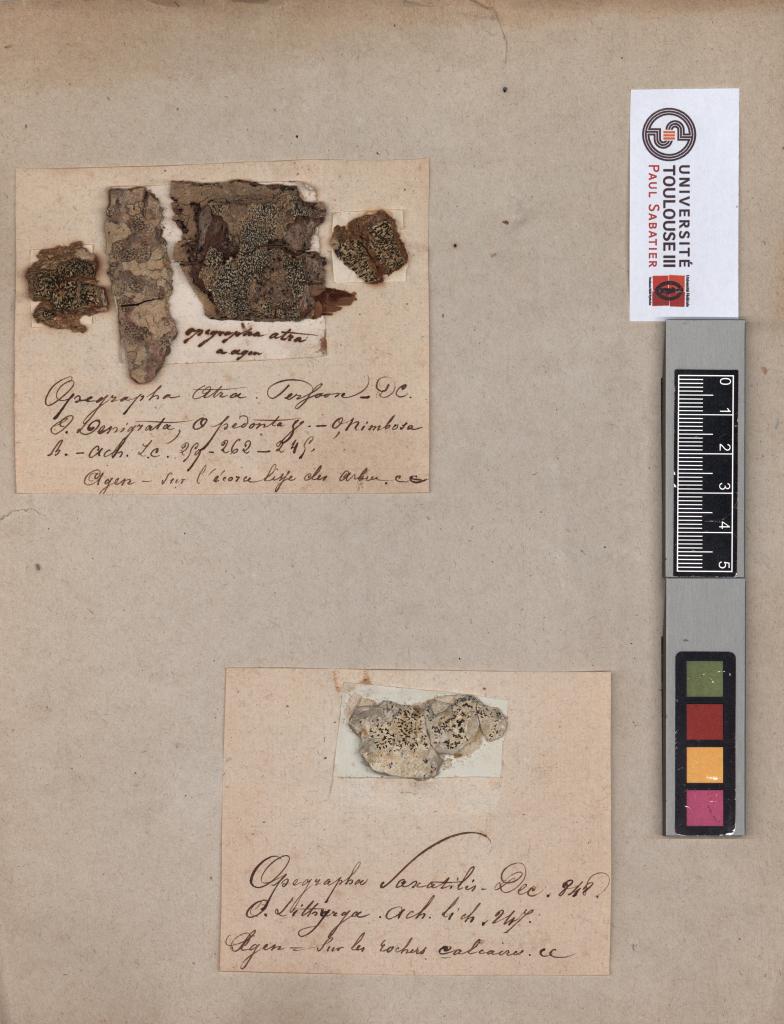

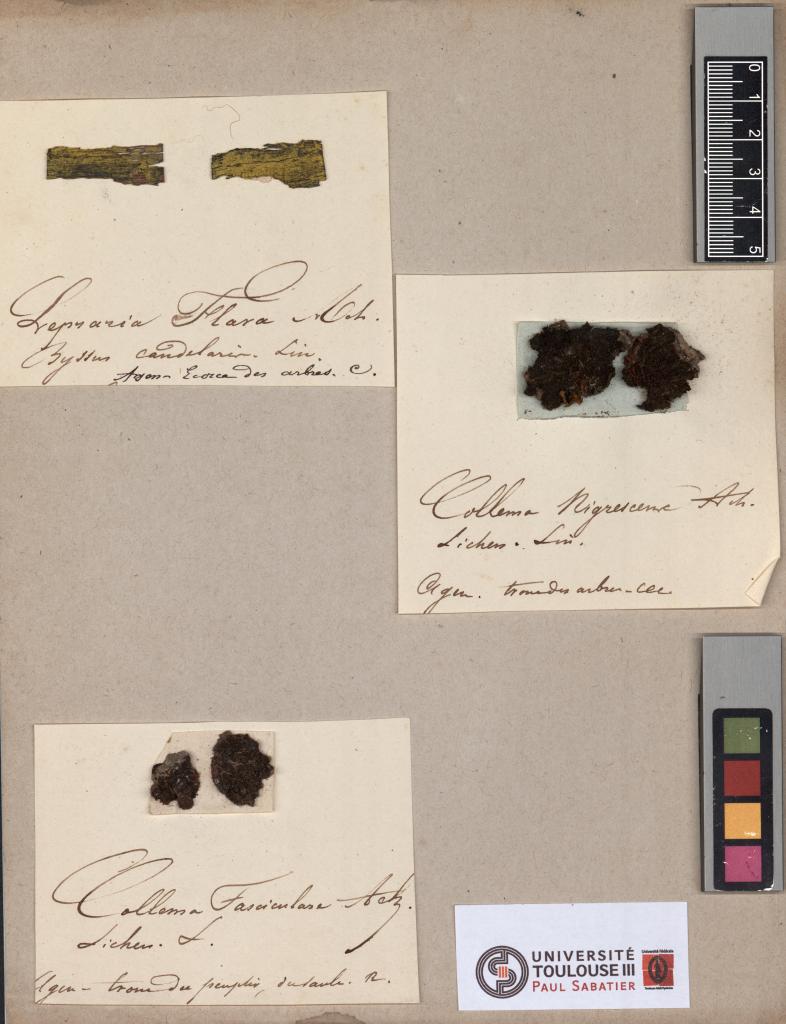

En 2023, le service Jardin Botanique et Collections Scientifiques (ex SCECCP) de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier lance un grand projet de numérisation des planches d'herbiers de Lichens, le projet NIEHL, pour la Numérisation, l’Informatisation et l’Etude des Herbiers de Lichens. Ce travail a été retenu dans le cadre de l’Appel à Projets du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation en 2022, et réalisé en 2023. Les herbiers toulousains (ainsi que des planches d’Herbiers des collections de Rennes et de Strasbourg) numérisés et informatisés, permettent désormais de constituer une base de données représentative de la biodiversité lichénique en France (et même au-delà) il y a un peu plus d’un siècle. Dans ce cadre, l'herbier Chaubard a été numérisé, informatisé et révisé.

Avocat de 1808 à 1831, il s'éloigne du barreau suite à une surdité grandissante. Il prend alors plus de temps pour les études scientifiques pour lesquelles il avait toujours nourri de rares aptitudes et publie des ouvrages.

Il est membre de la Société académique des sciences, lettres et arts d'Agen. Il collabore avec M. de Saint-Amans, notamment pour les dessins, et la partie cryptogammique de la Flore agenaise. Il réside à Toulouse autour de l'année 1834. Il travaillait à récupérer des éléments pour la rédaction d'une Flore du Bassin de la Garonne au moment de sa mort. Il laisse dans son testament une somme pour l'impression de l'ouvrage, mais la famille s'y oppose et le manuscrit est perdu.