La seigneurie de Salles-Curan appartint aux évêques de Rodez de 1235 à la Révolution. L'évêque Guillaume de La Tour d'Olliergues (1471) élut résidence dans la petite ville, où il fit bâtir un nouveau château en 1442. Selon la Gallia Christiana, il favorisa la reconstruction de l'église paroissiale, pour laquelle le curé et les fabriciens contractèrent en août 1452 avec le maître maçon Déodat Alaux, de Saint-Beauzély. L'évêque, dont les armes ornent la clé de voûte du chœur, érigea l'église en collégiale desservie par six prêtres et deux clercs (attesté le 23 septembre 1456, cf. Bion de Marlavagne, 1875, p. 51). L'ajout au nord-ouest de l'église de la chapelle Notre-Dame du Scapulaire est dû à l'initiative du neveu et successeur de Guillaume de La Tour, Bertrand de Chalençon, intronisé ici même en 1457 et mort en 1501 après avoir résigné l'évêché de Rodez en 1494. Ce petit édifice soigné, bâti en pierre de taille à l'inverse du reste de l'église, couvert d'une voûte à liernes et tiercerons à nombreuses clés, est en effet marqué de ses armoiries : sculptées sur sa paroi extérieure et sur l'enfeu du mur oriental, elles figuraient aussi dans la verrière qui le décore. Jusqu'ici datée du XVe siècle, cette chapelle fut plus certainement bâtie grâce aux dispositions testamentaires de l'évêque, pendant l'épiscopat de François d'Estaing (1501-1529), qui contribua lui-même à embellir la collégiale (Dubois, 2011).

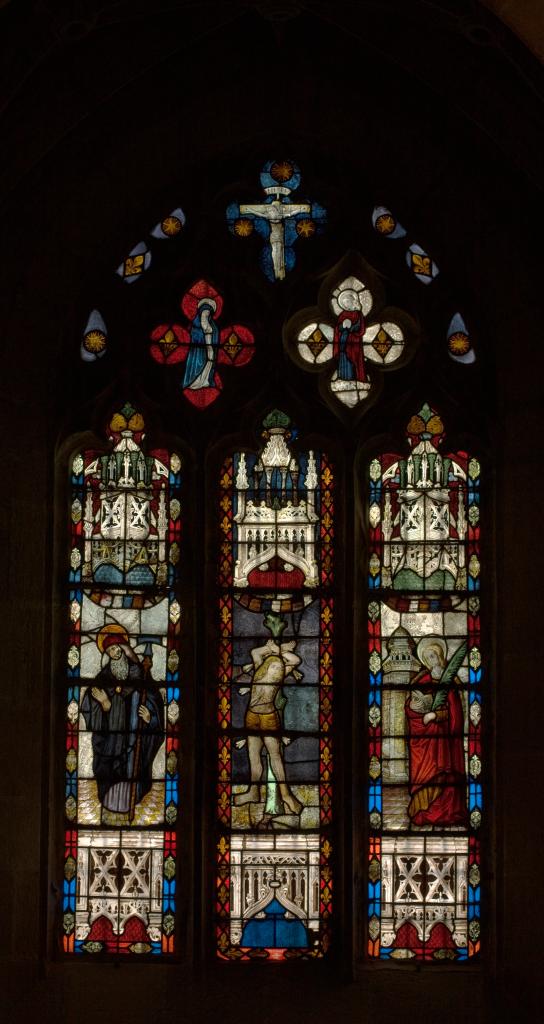

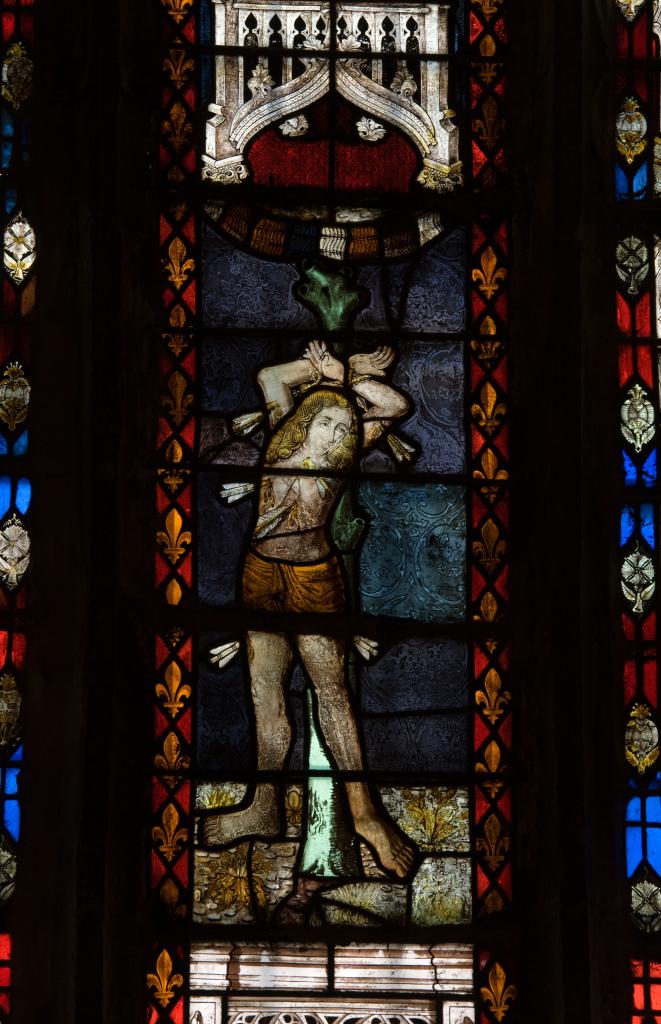

Demeurée presque complète, la verrière de la chapelle (baie 5) honore trois saints invoqués contre les maladies des troupeaux, la peste, la foudre et la mort subite. Le soin apporté à sa réalisation s'accorde à la qualité du petit espace qu'elle éclaire : à la minutie d'exécution des figures, des accessoires et des niches répond l'attention portée à leur mise en page (alternance des bordures, de la teinte des fonds et du tracé des dais, barlotières décalées d'une forme à l'autre au bénéfice de la lecture des représentations). Restaurateur de ce vitrail en 1874, le ruthénois Laurent Lachaize en a complété la partie inférieure, remplaçant l'écu de Bertrand de Chalençon qui timbrait le socle de la lancette centrale par un soubassement de style néo-flamboyant. Le panneau héraldique fut aussitôt remployé dans le vitrail de la chapelle logée sous le clocher (baie 3), recomposé au cours de la même campagne.

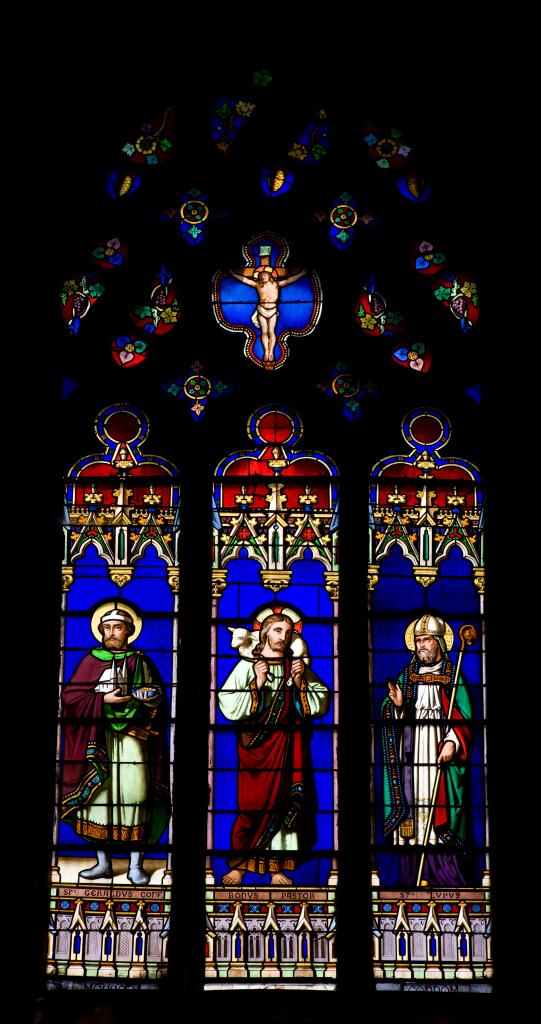

Une réparation pratiquée autour de 1550 sur l'une des figures de la chapelle de Chalençon peut correspondre à la création d'autres vitraux dont on conserve quelques éléments. En baie 3, Lachaize a remis en œuvre dans des médaillons factices des fragments de scènes de style rudimentaire et à l'iconographie incertaine une Vie de la Vierge semble-t-il. Un Christ en croix de même facture a d'autre part gagné une petite fenêtre du mur sud de la nef (baie 6), détouré sur fond de vitrerie. Ces morceaux pouvaient se trouver dans la baie axiale du chœur avant le renouvellement de sa verrière par l'abbé Goussard vers 1860 (le Bon Pasteur entre saint Loup et saint Géraud, patron de l'église dont il tient la maquette ; bordure inférieure marquée du lieu d'exécution et d'un chronogramme incomplet). Ajoutées en 1879, une Annonciation et l'apparition du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie Alacoque portent la signature de Lachaize.